- +1

钟嗣成《录鬼簿》:录鬼存曲,人琴俱在

在缺乏影音视频技术的时代,如何使一代才子及其创作,不致同化朽壤,就成了元曲爱好者的艰巨难题。首先是如何避免才子身后淹没无闻,其次是如何保存他们的精心构撰的作品。——幸好这两方面的工作,都有人做出了重要成果:前者为钟嗣成撰写的《录鬼簿》,后者为臧晋叔纂刻的《元曲选》。如果没有钟嗣成和臧晋叔的工作,那么有元一代的杂剧作家及其作品,将不可避免地沉埋于历史长河,今人将无从知晓历史上曾经出现过如此伟大的作者和作品。

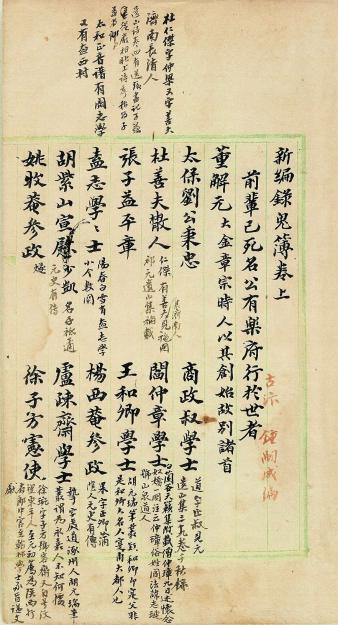

《录鬼簿校订》

钟嗣成《录鬼簿》为元杂剧作家及作品的名录,简单记录了一些杂剧作者的生平及其作品。虽然失之简略,但这是今存唯一可供我们参考的介绍元杂剧作家的原始材料,其文献价值不言而喻。

王国维对元曲倍加推崇:“凡一代有一代之文学。楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。独元人之曲,为时既近,托体稍卑,故两朝史志与《四库·集部》均不著于录,后世儒硕皆鄙弃不复道。而为此学者,大率不学之徒,即有一二学子以余力及此,亦未有能观其会通,窥其奥窔者。遂使一代文献郁堙沉晦者且数百年,愚甚惑焉。往者,读元人杂剧而善之,以为能道人情,状物态,词采俊拔而出乎自然,盖古所未有,而后人所不能仿佛也。”(《宋元戏曲史·序》)

然而虽为一代文学之典型,元曲尤其是元杂剧,“托体稍卑”,传统书目鲜见著录,饱学之士“鄙弃不复道”,如果没有相关文献的著录和刊刻,后人将无从考见其大概。

王国维对宋元戏曲研究有很多开创性的成就,他曾不无自负地评价自己的《宋元戏曲史》:“凡诸材料,皆余所蒐集;其所说明,亦大抵余之所创获也。世之为此学者自余始,其所贡于此学者亦以此书为多。”王国维取得这么多重要的戏曲研究成就,很重要的原因是他蒐集和整理了很多相关的材料,其中就包括钟嗣成《录鬼簿》。王国维曾“过录明万历精抄本《录鬼簿》”,后又“手钞一过,七日而毕”,后又托罗振玉借得缪荃孙所藏抄本,比勘众本而校订《录鬼簿》。

清光绪三十四年王国维抄本

《录鬼簿》虽然只有短短的上下两卷,而且多以抄本流传,版本异常复杂,有大量错谬之处,但这是有元一代的杂剧作家和作品罕见的第一手材料,舍此而别无其他可以替代的材料。

金代董解元以诸宫调演绎《莺莺传》的传奇故事,至元代发展为体制完备的杂剧。虽然“杂剧”一词,最迟在北宋初年就出现了,但作为曲词、宾白、舞蹈等融为一体的综合艺术形式,至元代才成熟,并迅速达到高峰,涌现了一大批剧作家和作品。元杂剧或铺陈传奇,或演绎历史,或取材现实,其故事多为人所熟知,并不是闻所未闻的奇思妙想。真正体现杂剧作者才华的是,如何巧妙地将故事与曲词、宾白、歌舞融为一体,其中尤以曲词的创作为最难,这也是元杂剧的主体部分。因而,杂剧作者除了工于文学创作,还必须精通音律,即钟嗣成《录鬼簿序》所说的“高才博识”。但是,这些“高才博识”的元杂剧作者大多“门第卑微,职位不振”。如果没有人整理他们的作品,没有人为他们作传记,那么将“岁月糜久,淹没无闻”。

[明]仇英《西厢记图页》,美国弗利尔美术馆藏

《录鬼簿》之“鬼”,是指那些杂剧作家在钟嗣成撰写此书时都已经去世,化作鬼魂了。而钟嗣成之所以要“录”之,正是因为钟嗣成珍视他们的价值,不希望他们“淹没无闻”。这些杂剧作家虽然满腹才华,但大多数社会地位较低,仕途失意无望,混迹瓦舍勾栏之中。可想而知,即使在当时深受普通民众的欢迎,也不可能有人为他们刊书立传。不惟正史中难觅他们的踪迹,就是在方志野史中也罕有记载。

钟嗣成本人也是一位杂剧作家,沉溺吏职,郁郁不得志,写了不少杂剧,很可惜都没有流传下来。他作为知音,很想把这些杂剧作家的生平和著作保留下来。但即使在钟嗣成生活的时代,那些化作鬼魂的杂剧作家已有不少人近乎淹没无闻了。即以《录鬼簿》开篇第一鬼“董解元”而言,所记就十分简略:“大金章宗时人,以其创始,故列诸首。”这样一位具有“创始”地位的杂剧先驱人物,我们并不知道他的字号籍贯,只知道大概的生活时代。这并非钟嗣成有意漏略,当是“文献不足故也”。可以说,如果没有钟嗣成《录鬼簿》,很有可能像关汉卿这样伟大的杂剧作家也将“文献不足征”而淹没在历史的长河里了。因此,钟嗣成的工作,实际上带有“文物抢救”的性质。

虽然关汉卿杂剧作品在当时非常流行,但由于钟嗣成并未见过关汉卿,“不知出处”,因而“不敢作传以弔”。而只有那些“相知者”,才“为之作传”。所谓“作传以弔”,即撰写《凌波曲》以悼念。因此,钟嗣成对关汉卿的记录非常简略:“大都人,太医院尹,号已斋叟。”另外,著录了关汉卿的作品近六十种。这些作品,有的见于臧茂循《元曲选》,可以互为参证。

《元曲选(附外编)》

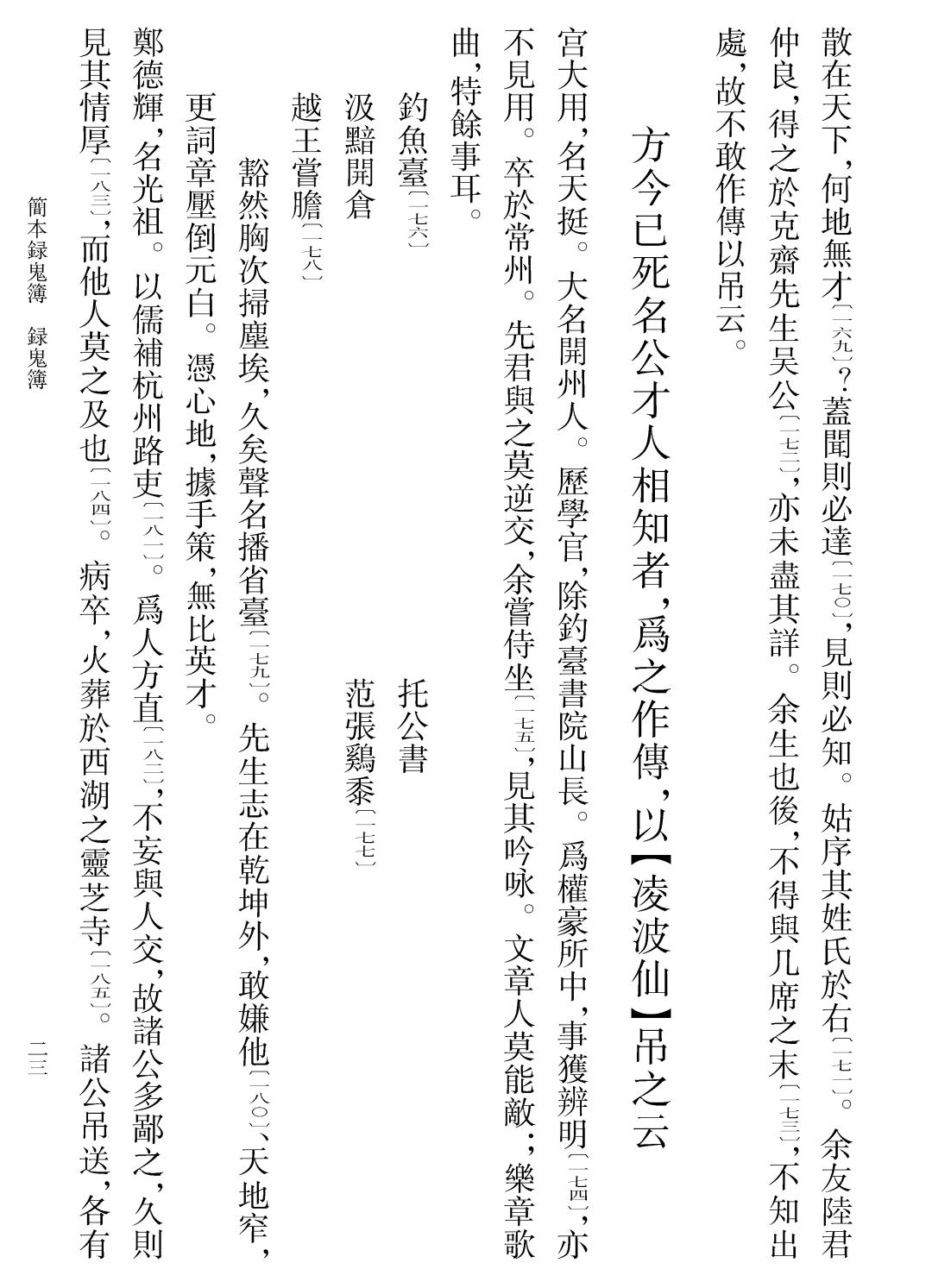

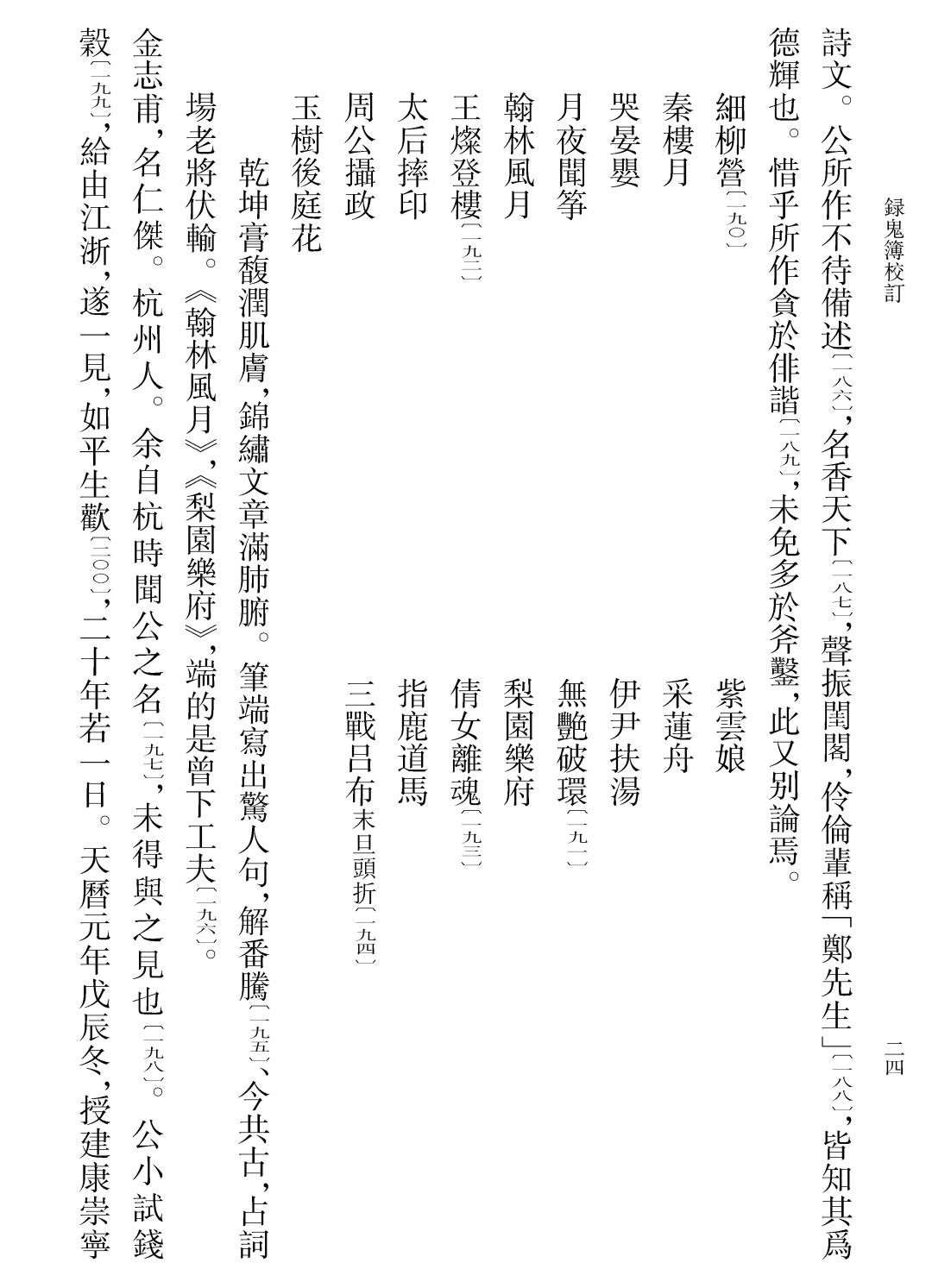

郑光祖因为是钟嗣成“相知者”,所以关于他的信息就比较全:

光祖字德辉,平阳襄陵人。以儒补杭州路吏。为人方直,不妄与人交,故诸公多鄙之。久则见其情厚,而他人莫之及也。病卒,火葬于西湖之灵芝寺。诸弔送客有诗文。公之所作不待备述,名闻天下,声振闺阁。伶伦辈称“郑老先生”,皆知其为德辉也。惜乎所作贪于徘谐,未免多于斧凿,此又别论焉。

和大多数杂剧作家一样,虽然是儒学出身,郑光祖也只是一员吏职,地位并不高。《录鬼簿》著录了郑光祖杂剧17种,并附《凌波曲》弔之:

乾坤膏馥润肌肤,锦绣文章满肺腑,笔端写出惊人句。解番腾今共古,占词场老将伏输。翰林风月、梨园乐府,端的是曾下工夫。

正是因为有了钟嗣成的记录,我们才知道郑光祖的大致生平和作品,以及他在当时的曲坛所占有的重要地位。《录鬼簿》中还有很多像郑光祖这样的杂剧作家,与那些“淹没无闻”的剧作家相比,他们能被钟嗣成著录,可以说是幸运的。

郑光祖像

王钢老师此次校订《录鬼簿》,尊重三种不同版本系统的独立性,彼此之间的异文不出校,如简本系统的文本不据繁本系统的文本出校。经过王钢老师的细致比勘,可以为元曲研究者提供权威的《录鬼簿》文献。书末还附录了相关的序跋资料和重要的研究资料。由于搜罗的版本超过王国维当年所见范围,王钢老师此次校订可谓后来居上,对于版本异文纷纭复杂的《录鬼簿》而言,可谓刮垢磨光,截断众流。

《录鬼簿校订》

[元]钟嗣成 撰 [明]佚名 续 王钢 校订

繁体竖排

32开 平装

978-7-101-15248-7

52.00元

内容简介

《录鬼簿校订》,元钟嗣成撰,明佚名续,王钢校订。《录鬼簿》全书收录金代末年到元代中晚期的曲家150余人,略按时代分为七类,录其姓名、作品,部分曲家附简要生平及作品评述。本书保留了元代曲家、曲目、创作及搬演活动、词体及曲体嬗变等方面的重要资料,是研究元代戏曲史的主要依据。《录鬼簿》初稿作于元至顺元年(1330),成书后至少经过三次修订。后初稿散佚,三次修订本各有流传。此后九十余年,明初曲家贾仲明为《录鬼簿》补撰吊词八十余首。此后约十年,有无名氏仿原书体例,增补元代后期至明初的曲家曲目若干,是为《录鬼簿续编》。基于以上修订、增补、续编的情况,《录鬼簿》传本较多,各本差异较大。本书取版本系统中有代表性的简本、繁本、增补本三种,分别校订。书后附题跋、书目著录、资料汇编、版本叙录、钟嗣成年谱、引用书目。

作者简介

钟嗣成(约1279—约1360),字继先,号丑斋,汴梁(今河南开封)人。元代曲家。屡试不中,元顺帝时编《录鬼簿》,此后数次修订。所作杂剧今知有《章台柳》《钱神论》《蟠桃会》等七种,皆不传。所作散曲今存小令五十九首,套数一套。

佚名,撰有《录鬼簿续编》,生平不详。据所撰《罗贯中传》,可推知生于元至正初年,卒于明宣德间。他的父亲与曲家刘廷信相交甚厚,他本人也与许多曲家有广泛交往,也是一位“善音律,能隐语”的曲家。也有人认为即戏曲家贾仲明。

王钢,河南新乡人,学者。历任河南省社会科学院研究员、海燕出版社总编辑、文心出版社社长。撰有《中国戏曲史编年》《徐渭传》《图说云咸街桑沧》《两宋萧山渔浦考》《中原文献整理史稿》等专著。

目录

向上滑动阅览

前言

凡例

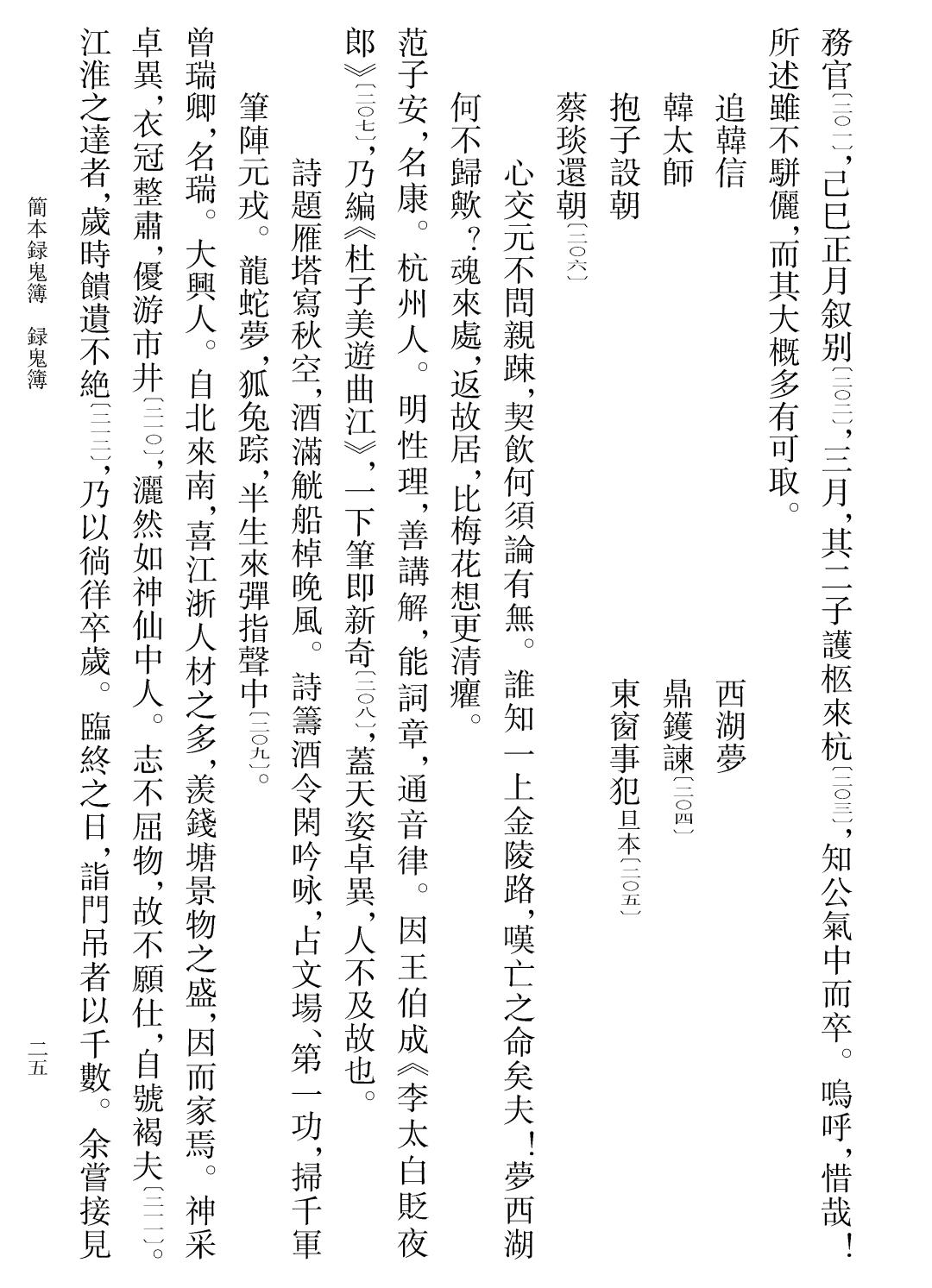

简本录鬼簿

录鬼簿

简本录鬼簿校勘记

繁本录鬼簿

新编录鬼簿卷上

新编录鬼簿卷下

繁本录鬼簿校勘记

增补本录鬼簿

录鬼簿卷上

录鬼簿卷下

录鬼簿续编

增补本录鬼簿校勘记

附录

题跋辑录

书目著录

资料汇编

版本叙录

钟嗣成年谱

引用书目

内页欣赏

原标题:《钟嗣成《录鬼簿》:录鬼存曲,人琴俱在》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司