- +1

公开课|白谦慎讲晚清官员和书法:巨变时代的精英生活

本讲座系三联书店“书店里的大学公开课”系列讲座之一,由白谦慎讲“从傅山到吴大澂(共三讲)”。

本讲以晚清官员吴大澂及其友人的日记和信札为基本史料,对晚清官员日常生活中的书法活动做一初步的研究。涉及的问题有日课、应酬书法的主要形式和数量、人口增加对应酬书法的影响以及提高书写效率的种种策略等。本讲还要讨论为什么晚清官员不卖自己的作品,以及中国社会中特殊的索书现象。本讲主要的关怀是,把对晚清最后一二代政府官员的书法活动的描述和分析,作为观察处在巨变之中的中国社会精英文化生活的一个重要视点。

澎湃新闻经三联书店授权发表讲座录音整理稿,三联书店的微信订阅号是“三联书店三联书情”。

我选择吴大澂,是希望通过研究吴大澂来观察中国文人艺术在晚清的状况。我关心的主要是大约在1850-1900年间,大体上是同治和光绪年间,活跃在晚清政坛上的官员的文化活动。他们生活在和傅山完全不同的时代,西方列强侵入中国,面对的挑战非常多元。研究过程中发现,晚清留下非常多的史料,可以揭示很多活动的细节。有两种史料,一是日记,晚清人喜欢写日记,曾国藩有日记,据说李鸿章也有日记,吴大澂有日记,曾国藩的儿子也写日记。还有他们的信札,为我们研究当时的文化情况提供了比较多的资料。所以我描述的一些情况不完全是只有晚清独有,可以追溯到更早。但是在晚清,可以让我们能够更细致地了解中国文化的这些特点。

研究吴大澂还有一个原因,在吴大澂去世之后,中国文人的文化逐渐走向终结。吴大澂1902年去世,1905年科举制度废除,因此,这也是我们能够观察的最后一两代文人士大夫。

昨天讲到,我是研究精英文化的,吴大澂的圈子都是大官,严格来讲我是研究晚清大官文化的,最小的官员就是他的老师苏州太守吴云。苏州是文人文化的重镇,也是当时最富庶的城市,他是那里起家的。其他的人物都起码是道台,相当于今天的地委书记,而且都是最富裕地区的道台。因为要玩收藏,经济得发达。进一步研究中,我发现晚清官员要写很多字,这引起了我的注意。为什么中国人这么喜欢官员写的字,吴大澂那个时代的生活方式,书法在他们的日常生活中居然占有那么重要的地位。这都是我的问题。今天我通过演讲向大家做一个介绍。

什么是书法?

研究书法史这么久,还要提出这个问题?不要以为这个问题很好回答。吴大澂时代出现了碑学,什么是书法的概念就出现了一些模糊地带。

昨天我讲了《兰亭序》,我如果说王羲之的《兰亭序》不是书法,你们马上把我轰出三联韬奋书店,但有了碑学,大量无名氏的刻写也成了书法。

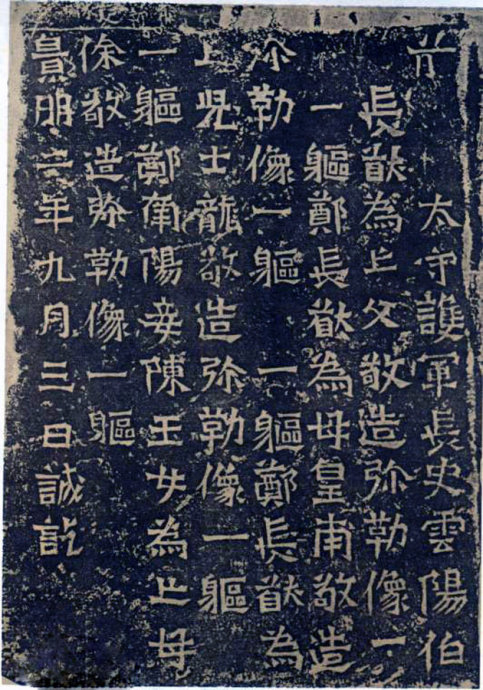

这是北魏《郑长猷造像记》,龙门二十品之一。康有为说好得不得了。其实你看它缺胳膊少腿,字写得很怪异,是当时不被认为是书法家的人写的,这个前字的立刀就没有了,刻得怪怪的,歪歪扭扭的,你说它是书法吗?但今天就被认为是书法,今天的美术全集、书法全集都把它收入进去了。一些在古代不是书法的字迹被包括进了书法,书法的包含度发生了很大的变化。

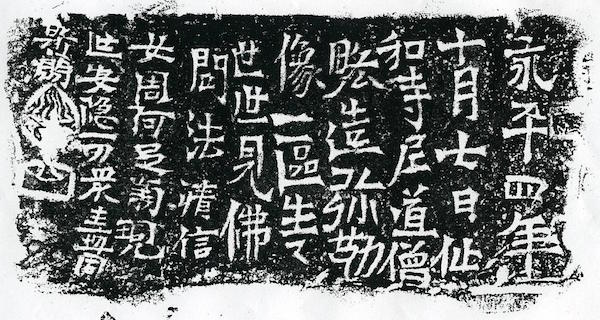

这是北魏《永平四年造像記》,龙门百品之一。

龙门二十品、一百品,有很好听的名字,其实这可能就是小和尚随便刻的。你看,弥勒的“勒”少一横。但康有为说这个好,“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常。”(康有为《广艺舟双楫》)人们开始欣赏这个东西。所以书法的审美发生了很大的变化,也囊括了过去一些很多人们不认为是书法的东西。20世纪情况更复杂,一是有大量出土的文字遗迹。二是我们对艺术特别是书法的态度受到了现代艺术研究的影响。

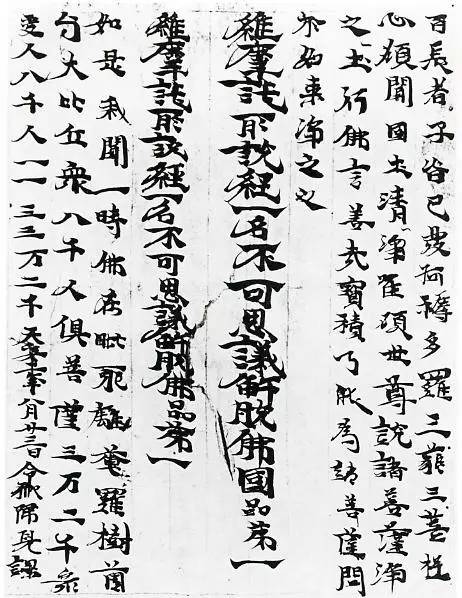

敦煌研究院编的《敦煌书法》把这件也编入进去了,可是你一看内容,是小孩子在练字,你看“一一三三”,都不是完整的文句。这就提出一个问题,是否毛笔写的都是书法?如果毛笔写的都是书法,那就遇到问题,有什么不是书法?

或者我们可以换一种方式来问问题:在古代留下的文字遗迹中,什么不是书法?在那些今天被我们当作“书法”的古代文字遗迹中,是不是都是艺术品质高的“作品”?如果写得不好的古人的字,还算是“书法”吗?不要以为古人都会写字,明末清初四大公子之一的冒襄娶了秦淮名妓董小宛,冒襄的字写得很差,名气很大,一写字别人就收藏。

我为什么提这个问题?因为我发现晚清官员写很多书法,我就要定义,什么是书法?而且书法具有日常的必要性,这个必要性是绘画、唱歌、跳舞都不存在的。什么叫日常必要性?打个比方,皇帝死了,朝廷下令全国一百天不许画画,这个国家照样运营;一百天不许唱歌、跳舞,照样运行。一百天不许写字,当经济发展到一定程度,国家就乱套了,你不能自己背着药方跑到药店说大黄、枸杞子云云。加上中国方言多,对方听不懂,再抓错药。写字在中国是必要性的,可是你一写,白纸黑字就成了书法?所以我在讨论书法的时候有严格的定义区分。

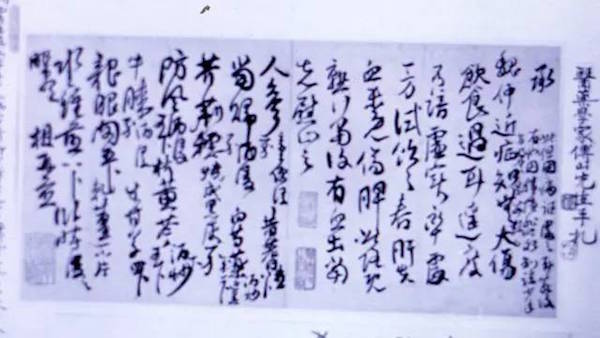

这是傅山的信札和药方,故宫博物院收藏。药方里有人参、当归等等,现在都当书法来收藏。

但是,我在今天演讲晚清官员和“书法”时,需要暂时排除一些类型的书写。今天我要讲的书法是比较纯粹的书法,古人其实很清楚,他们收藏的时候不用书法这个词,他用翰墨、墨迹、手札,他讲行书卷、草书卷,他不讲书法。所以,我下面要讨论的,是和今天的艺术创作比较接近的那部分书写活动,我称之为“书法活动”。

晚清官员的书法活动

晚清官员在日常生活中要写很多观赏性的书法。我讨论的墨迹也是主要用来观赏的“作品”,如对联和扇面。也就是说有比较明确的创作意识的书写。让我们来看看他们写了多少对联,写了多少扇面。为什么写这么多对联?为什么写这么多扇面?

晚清官员日常的书法活动可分为练习、自娱、应酬三种。

有时候这三者也不能完全截然分开。自娱就是自由挥洒,今天高兴了写一篇什么东西,应酬昨天已经讲过了,帮别人写,这是量非常大的一种。我所说的“练习”不是上面说到的令狐归儿这类的习字。小朋友还不太会写字,所以练字。我讲的官员都是成年人,都是通过了进士的考试,都是很有名的文化人,是已经掌握了熟练的书写技巧后为把字写得更好的练习,通常是临习古代范本。这不是一般的学习,而是再上一层,多少带有一点艺术方面追求更高造诣的意思。

为什么书法能够成为中国文人非常重要的艺术爱好?

梁启超曾经评论书法:第一可以独乐;第二不择时不择地,你要跳舞还要一个比较大的空间;第三费钱不多;第四费时间不多;第五费精神也不多,累的时候也可以写;第六成功容易,随时进步,自然随时快乐(这个是说说而已)。第七,可以让你集中精力,即“收摄身心。”

在晚清高官日记中记录自己写字最多的是曾国藩,但不见得他练得最多,他是记录得最多。有的人练得很多但不记录,等会儿我给你们看例子。

曾国藩为自己订的每日课程的时间表:“每日早起,习寸大字一百,又作应酬字少许;辰后,温经书,有所知,则载《茶馀偶谈》;日中,读史,亦载《茶馀偶谈》;酉刻至亥刻,读集,亦载《茶馀偶谈》;或有所作诗文,则灯后不读书,但作文可耳。”

曾国藩每天早晨大字写一百,应酬字少许。他很清楚练字不是应酬字。曾国藩的学生李鸿章事事效仿老师,他也练字。

这时,李鸿章是汉族官员里权力最大的,直隶总督,北洋大臣。每天练一篇,一百来字。

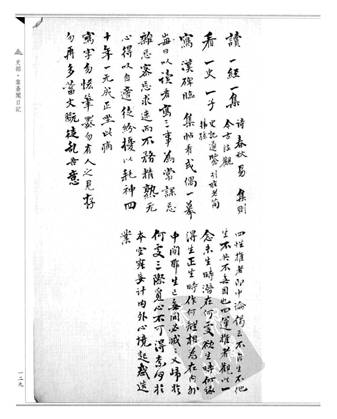

李鸿裔是曾国藩最信任的幕僚,他年龄比曾国藩小很多,四川人。你看他的日课,每天读一经一集,看一史一子,写汉碑,临集贴。每天都有读、看、写三件事,其中就有写书法这件事。这都已经是功成名就的人了,可以看到写字在他的生活中很重要。

曾国藩的儿子曾纪泽,中国驻欧洲的大使,跟父亲一样每天练字,也有日课,而且更为系统。他有时按照篆隶正草的次序临帖,今天练篆书、明天练隶书、后天练楷书,再后天练草书然后再回来,非常有系统。

还有很多官员,他们也写日记,但由于临帖一事在日常生活中太过平常,所以,他们日记中经常不记载。但是他们留下的书迹却告诉我们,他们经常练字,也有日课。

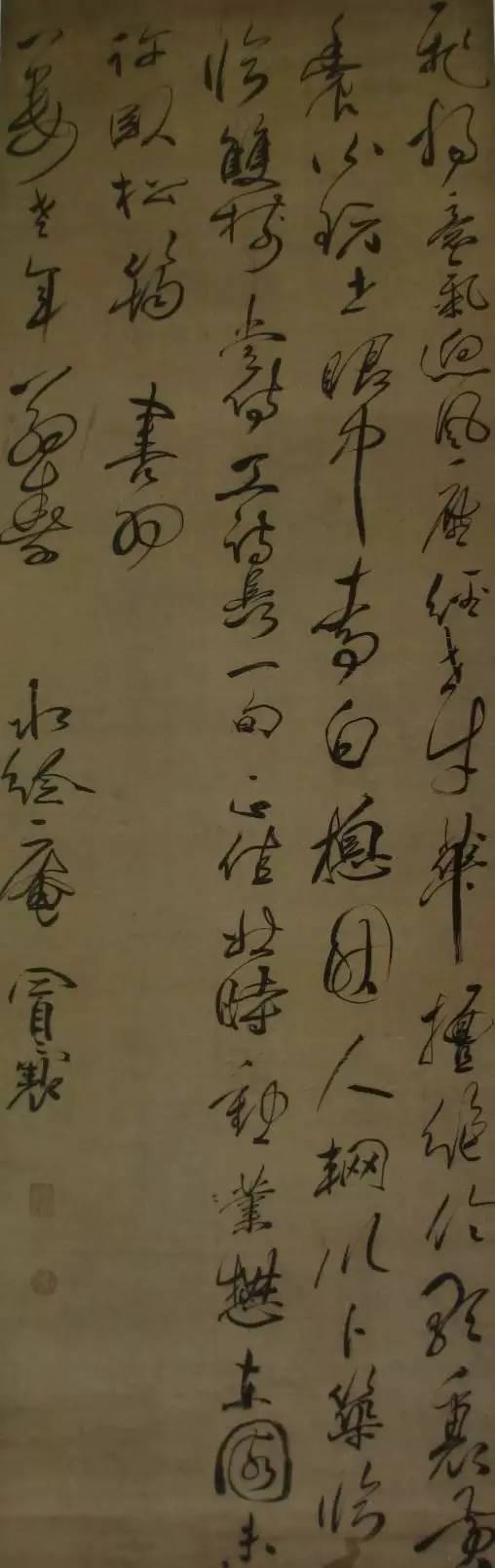

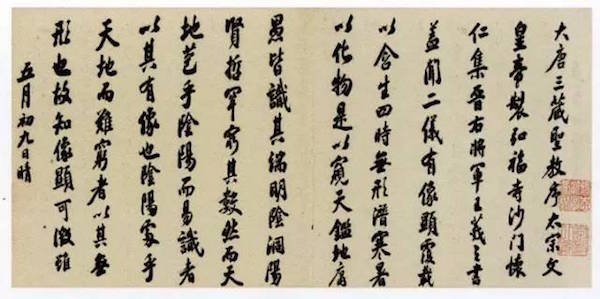

翁同龢是同治皇帝和光绪皇帝的老师。这是在1889年临张迁碑后写的跋语,“……临毕,每日三二页”,原因是这段时间比较空,“朝廷有嘉礼,近臣得休沐”。近臣就是皇帝身边的人,嘉礼是光绪皇帝要大婚,大臣放半个月假,放假干什么?临帖。每天临两三页,临隶书。

这是我今年拍的,他的五世孙翁万戈先生在美国,我每年都去看他,这是1899年临的衡方碑。

这是1902年临的《争座位帖》。这些作品在翁同龢的日记中都没有记载,但我们看到了他留下的作品,所以写字临帖是晚清的高官最经常的一件事。

我们再看潘祖荫,他是很大的官,跟翁同龢一样,也是苏州人,是吴大澂的老乡。他特别喜欢吴大澂写的篆书,他问吴,“大篆应从何处入手,便中示及,好学之意甚殷”,“吾弟从前作篆,从何入手?若始作篆而即从钟鼎临摹,似难措手也。散盘曾临百本,能临一本见惠乎?”我也想练,请你告诉我怎么样来练大篆。

《散氏盘》在台北故宫,铭文357字,一般来说不可能一天临一通,因为大篆相对比较慢,三天临一通,一百本差不多就临一年,所以可以看出吴大澂花了多少精力来临。

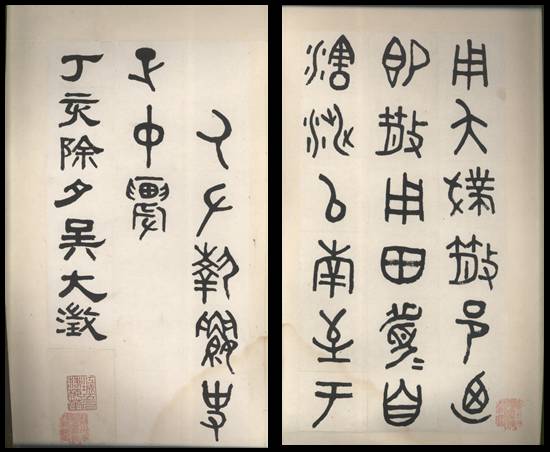

这是吴大澂在1887年除夕临完的《散氏盘》,现在由苏州图书馆收藏。近年来我国内拍卖市场非常活跃,出现过好几通吴大澂临的《散氏盘》,所以吴大澂也很用工。潘祖荫问吴大澂该怎么样临。

吴大澂说,你应该临石鼓文比较容易。潘祖荫给吴大澂写信说,“临石鼓文闷极,写一纸即撕去。俟临百本后再就正耳。”这些零星的记载告诉我们,晚清官员在临习古代碑帖日课方面是花了大量的时间。

在他们的日常生活中,除了临帖,日常的书法活动还包括友朋之间切磋书法和独自领悟书法。

打个比方,曾国藩有一个朋友何绍基(字子贞,1799-1873)是晚清最有影响的书法家,曾国藩与其见面时,常切磋书法,曾的日记中有记录, “酒后,与子贞谈字。至子贞处,观渠作字,不能尽会悟,知平日所得者浅也。”他一看何绍基写的字,觉得自己写字还不行。

李鸿裔是曾国藩的幕僚,曾国藩写到:“与眉生论古人作字之法,至灯时散。”可以看出他们对书法是非常严肃的态度,翁同龢日记还记有“未出城,临帖,悟‘戒虚锋’一语。”“迩来稍悟书法,落笔需曲折并须灵动”,临习的过程中,不断反思。

为什么晚清官员要花这么多时间练字?当成为主要的爱好之后,官员之间其实都非常在意自己的书法,在意到什么程度?你们不可以想象,非常挑剔。今天我看有的书法家写字卖钱,写完就拿走吧。但真正严肃的场合他们非常重视,因为他们知道在他们的群体里懂书法的人非常多,马虎不得。

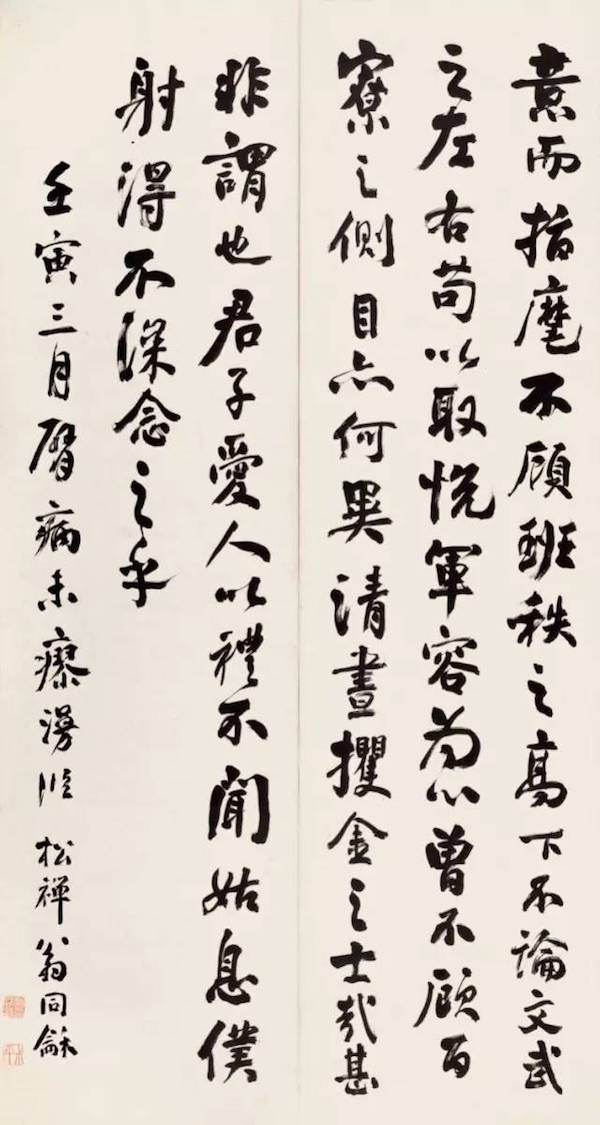

我举个李鸿章的例子。张佩纶是李鸿章的女婿。张佩纶在致友人的书札中,曾专门提到李鸿章为人写对联的事:“合肥每年必写楹联一二月,藉以消夏。戊子(1888年)后因病中辍,家人以解衣磅薄,出汗过劳劝止。去年九月,因为兄旧居明致书屋榜,乃先君斋名,必欲亲书,恐手生荆棘,活腕十余日始书之,因复书楹联……”

李鸿章是合肥人,因为他名气大,欠了好多字,集中在每年夏天两个月,天热,空闲时没什么事做,他就写字。1888年因病停了一段时间,家人不让他写了。九月,李鸿章的哥哥因为要改造一个屋子,屋子的宅名原是李鸿章的父亲写的,所以李鸿章决定亲自重写牌匾。但由于生病,已经有相当一段时间没有写字,他担心手生写不好,练习十几天自己满意了才写。可以想象他们的认真程度,首先自己心里就有一个比较高的槛。

应酬书法的主要形式和数量

从我接触的材料来看,扇面和对联是应酬书法中最为流行的形式(晚清人并称之为“扇对”),其数量远远超过条幅、手卷、册页。

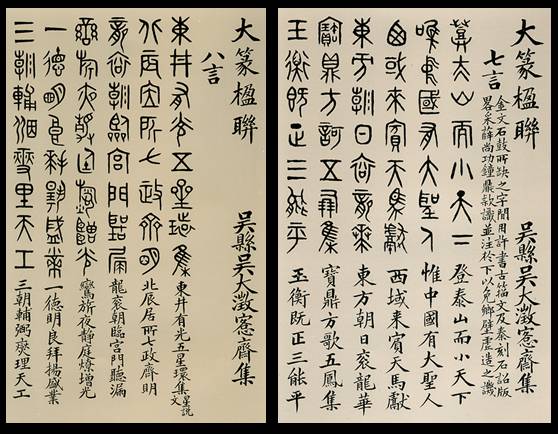

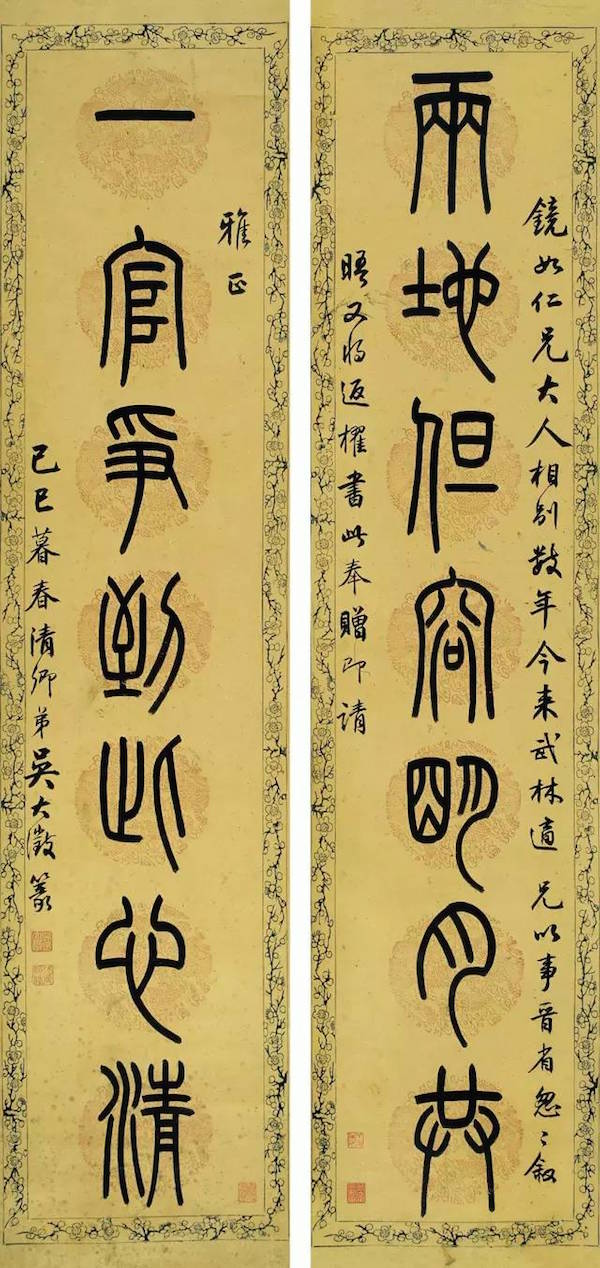

如果我们查看近年中国大陆主要拍卖公司的拍卖品,剔除那些明显的伪作,在晚清官员(如曾国藩、左宗棠、郭嵩焘、李鸿章、沈葆桢、翁同龢、吴大澂、张之洞、曾纪泽等)的书法中,数量最多的正是对联。虽说主要拍卖公司提供的并不是一个完整的统计数字,但是用它和晚清的日记相印证,足以说明对联是晚清最流行的书法形式。这是一个很重要的现象。基本是从清代中期开始。扇面更早,明代中期就开始了。吴大澂写对联打在格子里,写得非常工整。

晚清一些高官书写对联的数量远远超出了我们的想象。以曾国藩为例,同治三年(1864)三月,曾国藩一共书写了106副对联。同治七年(1868)二月,曾国藩共书写对联146副。他每个月书写百馀副对联是常态,而非偶然。

这些对联都是送人的,你就可以知道社会的需求量有多大。很正常。

再看翁同龢。同治七年十月,翁同龢护送妻子的棺柩回故里常熟安葬。在常熟,翁同龢写了很多字。十月初三日“竟日大雨,不能扫墓。为人作楹帖五十馀、扇十馀,手腕欲脱,观者如堵墙。”一天楹贴五十多个,扇面十多个,起码六十多,有可能七十多。

曾纪泽日记中关于写扇对的记载很多。同治十年(1871)十二月十八日:“(早)饭后,……写八言对联十七副。(午)饭后……写八言对联五副,五言对联四十副。夜饭后……写折扇,篆书者一柄,楷书者一柄。”这一天曾纪泽写了八言对联22副,五言对联40副,扇面2张,共64件扇对。如果从午饭后到晚饭前,一共5小时的话,写了45副对联,等于一小时9副,7分钟一副。

所以量很大,一天写六十几件,可这还不是最多的。

从目前已知的资料来看,一日内书写量最大的是何绍基。何绍基在道光十六年(1836)成为进士步入仕途后,求字者络绎不绝。道光二十四年(1844)四月十一日,何绍基在京师,“写对联将百副。”次日,“写大字对联七十馀副。”道光二十五年(1845)十月初七日,何绍基在京师,“醉后写对子至八十馀副,可云畅笔。”咸丰二年(1852)九月初八日,在京师,“写大字至暮,连夜得对子有一百零七副。”何绍基写对联多用行书或行楷书,速度较快,但数量如此之大,也确实令人瞠目结舌。

晚清官员写扇面也非常多,在数量上几乎可与对联匹敌。对联一般是一个人完成,扇面可以两个人甚至多个人完成,可以一面书法,一面绘画。

这个扇面有五个人的东西,吴大衡、吴大澂、汪鸣銮等,基本都是做官的。汪鸣銮是吴大澂的表弟,做到吏部侍郎,相当于中央组织部副部长,他们都是苏州的。吴大澂的弟弟吴大衡也是进士,你看一个扇面五个人写。

吴大澂好朋友顾肇熙日记记载:同治五年七月二十五日,“望云来,嘱代挥扇,下午为便面十二纸。”

扇子作为驱暑用具,通常在暑期会需求多些。曾纪泽同治十三年(1874)四月和五月日记有写扇子的记录较多:四月廿一日,“写女折扇四体书者二柄。……夜饭后,……写男折扇四体书者一柄。”廿三日,“写折扇二柄。……写宫扇二柄,一录旧作,极细密,一作四体书。”四月共写了45柄扇子。五月,共写52柄扇子。

写扇子比写对联慢,所以数量上相对比对联少一点。而且扇子写错了也比较麻烦。

意大利传教士利玛窦有一本书非常好看,叫《中国札记》。中国人习以为常的事情,利玛窦很好奇。我们很多习俗自己都忘了,他都给记下来。他发现中国人用扇子很多,他说在这里有一种特殊的行业,远比别处普遍,那就是制扇业,扇子通常是在酷热季节用来扇风的,各个阶级的男性、女性都使用,在大庭广众中,如果不带扇子会被认为缺乏风度。尽管天气已经使人避风而不是扇风,他们还是带着扇子。有时候扇子上写着一些格言甚至是整篇诗词,扇子作为友谊和尊敬的象征是最经常互相赠送的礼物,在我们的住处有满满一箱这类的扇子礼品,都是朋友表示敬意赠送给我们的。我们也拿来送人作为友谊的赠礼,很容易想象在各处从事于制扇业的工匠数目有多少。

你看人人拿着扇子,扇子已经成为道具。西方的肖像画经常拿着白手套,中国肖像画是拿如意,否则手不知道如何放,拿扇子也是中国人当时的习惯。我有一个老师叫张充和,大家可能知道,她说她年轻的时候,在苏州开昆曲的曲会,二三十人每人一把扇子,等于是一个移动的画展,互相传看扇子。扇面的需求量为什么这么大?因为一个人可以不只使用一把扇子。

对联在清初开始流行,清代中期以后,成为最为流行的书法形式。在此之前,扇面应是最为流行的书法形式。比条幅、手卷数量上多得多。

利玛窦说了,不管季节,冬天也带扇子。比如,同治十三年(1874)十一月十三日,曾纪泽一天写了26柄扇子,此时正在冬季。光绪三年(1877)二月二十八日,曾纪泽“夜饭后为静臣弟写扇,插泥金字四扇,搭包五色字、泥金字共三十扇。”此时是春季,天还不热,一晚上写了三十多把扇子,数量可观。

对联、扇面的使用

挽联、喜联、各种建筑上用的对联。光绪皇帝结婚的时候宫廷用对联,多少大臣都参加书写,好几百幅的写。

但对联最大的用途还是作为日常生活中的礼品。同治七年(1868)翁同龢护送亡妻和一位兄长的棺木回籍埋葬,一路上各地的地方官派官兵和车船分段相送。对效力的官兵,翁同龢除了付银两酬劳外,就是送扇对致谢。如八月十五日:“夜遣两弁归,每人十两、扇对。”九月初四日,“遣鼎营三炮艇归,各酬二金并扇对。水手每船三千。”

以上说的是私事,其实书法也被用到公事中。

慈安太后于光绪七年(1881)三月去世。翁同龢参与出殡事,对很多人帮他把事办得很圆满,翁同龢很感谢,除了银两还赠送扇对:“房东刘姓二两(扇对),茶房二两,厨房四两,陈头儿二两,张姓二两(扇对),王姓童子二两(扇对)。旗牌张联芳送礼四,二两(扇对),段把总送物(扇对),李长龄送茸一两(扇对),恒和厂送菜(扇对),李瑛送菜(扇对两分)。”不是谁都给扇对,出力多的给扇对。也不是拿扇对抵钱,但你这些扇对加起来就知道有多少了,都是他们自己写的。

曾国藩在和太平军作战时,甚至用自己的书法来犒赏部下。他在日记中写道:“念各营官去年辛苦异常,无以劳之,思每人给对联一付,下半日共写十七对。”

古人讲字如其人,他们的统帅给下面的部将写字更表示之间的亲密关系,也是带有公共性的功能。但是,即使是挥手可就的书法作品,曾国藩也不随便出手。他的日记有这样的记载:“营官各赏对一副,其丙辰冬日曾赏对者,此次不赏。”去年给过的今年就不给了。

在京官员特别是高官,还有一项书法应酬,那就是为来京参加科考的举子们写字。翁同龢光绪三年四月十二日日记记载:“写对极多极忙,皆下第将归之客也。”各省的学政也常常有类似的应酬。

如何提高书写的效率

当写字量这么大的时候,就要提高书写效率,对联需求这么多,要准备对联。

我见过有学者讲何绍基写对联,当场撰当场写,我觉得不可能,其实大都是事先准备好的。

咸丰十年(1860)三月五日,潘祖荫(伯寅)向郭嵩焘出示了一册其祖父、曾任大学士的潘世恩(1769-1854)“手录联语,属书数字”。郭嵩焘题了两首诗后跋曰:“岁丁未,曾乞文恭公师楹书,十年兵火,旧藏书帖多残毁散失,而此书独存。伯寅理卿出吾师手录联语一册,敬题二诗于后。”

吴大澂也曾手录自己所集大篆联语一百七十五。第一对:“登泰山而小天下,唯中国有大圣人。”另外还有各种对联的收集,帮助写对联。中国文人写对联,律诗里就有对子,八股文里也有对仗句,所以他们写对联的工夫很好,但即使这样,他们也要提前准备好对联,以备不时之需。

代笔的问题

此外,当官的实在来不及就找人代笔,代笔现象蛮多的。第一就是幕僚代笔,有时候找家里的帐房先生代笔。

对研究书画的人来说,代笔问题是鉴定时遇到的很大的挑战,傅山就有儿子和侄子代笔,所以他说“俗物面逼”,傅山愤恨在心里,你得到是真的又怎么样?给你乱写。代笔现象最麻烦的地方就是并非全部代笔,而是部分代笔。曾纪泽同治十三年十一月日记记载:“写三体书四柄,其楷书则皆请锦堂代笔,余仅作篆、隶、草也。”他说写三体书,其实是四体书,篆书、隶书、草书他自己写,楷书他找帐房先生帮忙写,所以鉴定就很困难,只是部分代笔。

还有更有意思的,有一个朋友,找曾纪泽写十五幅对联,曾纪泽说太忙。朋友说没事,我找人给你写完了,拿过来你题个款。这就叫假字真款,真款真印。

落款的技巧

说到落款,往往正文和落款分开书写。一些晚清官员在写对联时,经常只写对句,暂不落款,积到一定数量后一起落款,这样可以避免不断换笔,效率比较高。落款的时候集中落款,集中盖图章。这个也有记载的,曾国藩在日记中记到:“巳刻写对联三付,下款十余付,皆送竹屋者。”这里的“下款”亦即落款。写款多于写对联,就证明他把以前没落款需要落款的都给落了。在曾纪泽的日记中,类似的记载更多,如同治十三(1874)十一月廿八日:“写对联二副,屏幅四纸。饭后写四体书屏四纸,写对联款五副。……写对联款十五副,写折扇款十五柄,夜饭后又写五柄。”他那天专落对联落款就落了20幅,另外还写扇面款20个。

为什么不落上下款,这不仅仅是效率的问题,还有称谓中的礼数问题。中国人经常讲称谓,你要看赠与对象来安排上款称呼,下款称呼也要有变化,所以他放在那儿统一落款是有其他考虑。落款也给我们的鉴定带来了一些困惑。

曾纪泽出使欧洲的时候,当时中国比较穷,他没什么礼物可以带,在中国本来就是写字做礼物,他就带了自己准备好的扇面、对联,带到欧洲去,见到外国朋友就送给别人对联、扇面。据他光绪七年(1881)四月十一日日记记载:“清捡早岁所书楹联、屏幅等件,以联一副、屏四幅,写款送日本驻俄参赞尾崎三良,且写一函答之。”

早岁所书楹联,写款送日本驻俄参赞。对联的内容可能是两年前写的,落款是两年后写的,但都是真字真款。董其昌也有这样的问题。所以蛮复杂的,我们要了解古人创作的很多情景才能比较准确地做出一个判断。

对联为什么这么流行?第一,清代礼学兴盛,对联这种比较对仗的受到欢迎,第二,清代书法有碑学的兴起,篆书、隶书、楷书的书写比较慢,对联多写正体字楷书、隶书、篆书,虽然比较慢,但字数少,而且对章法的要求比较容易,所以就效率来讲还是对联高。

墨汁的准备

你们如果没有写字的经历不知道磨墨多困难。我讲一个张充和的故事,她喜欢写小楷,写得很好。我问她,你怎么不写大字?她说,没人给我磨墨。我们一般研究艺术史的人会找很复杂的原因解释,其实有时候原因很简单,要写大字,要磨好长时间的墨。

王铎有一次临写淳化阁帖,三弟王鑨磨墨三日,方竟一卷。

又有一次,静观和尚知道王铎要来崇效寺游览,提前两天就磨好了墨,等他来写字。还有一次,王铎即席挥毫,磨墨的书童竟至“僵欲倒”。所以磨墨是一个很不容易的事情。

古人请不了书童,又要磨墨,那就边磨墨边读书。吴大澂的好朋友顾肇熙在日记中记载:同治三年五月九日“早起,磨墨半杯,读文十遍。饭后读文十遍,磨墨少许。……回馆,灯下磨墨少许,读文十余篇。”这都是古人读书的细节,如果家里有钱雇书童磨,没钱就自己磨,但不能浪费时间,一手磨墨,一手读书。

这种情况下,墨汁出现了。最早在18世纪出现了墨汁,做拓片都是墨汁,但质量不太过关。到19世纪下半期的时候,墨汁开始过关,琉璃厂开始卖墨汁了。光绪十六年,叶昌炽“偕允之赴厂东得一阁购墨汁。肆主人谢吉晖,名嵩梁,湖南人。著有《今文房四谱》,论纸墨之性甚详。所制墨汁,价自二千泉至十两,有名‘云头艳’者,墨中晕紫,风日燥烈中用之弥润,可谓能事矣。”这是在叶昌炽的日记中记录了墨汁,但是他把“一得阁”写成了“得一阁”,“一得阁”是湖南人开的,今天到琉璃厂依然可以买到“云头艳”这个牌子。但墨汁还是不如磨的墨,磨的墨新鲜、层次好。现在机器做的墨汁,碳素太多,太黑,胶重,笔不易拉开,写字的人就知道了。磨的墨,颗粒稍微大一点,滑动感好,笔毛也容易打开,收放自如,所以发明磨墨机。

王学雷曾撰文证明,苏州职业书法家姚孟起每天要写很多字,是他最早请钟表店造的第一台磨墨机。以前请人写字,除了润格多少,还有磨墨费10文。姚孟起受到钟表的启发,在1879年就委托钟表店制作了第一台磨墨机,拧上发条就可以磨,发条松了之后拧上再磨,用姚的话说,“较手磨可快十倍”。

两年后(光绪七年,1881),随曾纪泽出使欧洲的谢智卿也制造了磨墨机。正月,曾纪泽在俄国,他二十五日的日记记载:“饭后至小村室,观磨墨机器良久。”此后他经德国到法国,在法国“试演在俄所制磨墨机器,与智卿商改之。”曾纪泽在欧洲用什么驱动我们不知道,但是从日记里我们看到,他请手下一个叫谢智卿的人制造了磨墨机,不断在试。

为什么晚清官员写这么多字?

就是因为广泛的需求。翁同龢日记中有记载:“竟日未出,写应酬字,觉日短矣。”“作楹帖,凡戈什、巡捕皆持纸来,应接不暇,臂为之痛。”“终日写应酬字,极忙转,甚于入直。”

翁同龢慨叹,写应酬字比到官署办公还要忙碌。

我认为写字这么多,跟人口增加有关。人大的清史教授对我提出这个意见,我觉得很好。乾隆年间人口达到3.5亿,19世纪下半叶可能达到4亿。傅山生活的时代人口是1亿,傅山已经忙得逃到山里去。可能有人会说,人多了,那读书人也多了,可以写书法的人也多了。但是,应酬书法的运作,并不是平摊,基本是自上而下的流动模式。

名气大的人,大家都要他的名气,所以上层精英写的量就特别大。晚清当时上海有一个叫杨葆光的文人(新昌知县),他写的字也很大量,但满足的是更低层次的人,他是他那个圈子里名气大的人。声望越大的人写得越多。

那么,为什么扇对会成为应酬书法中最主要的形式?

对联多最根本的就是效率的问题,对联写得快,尺幅大。

你要写一幅条幅,写草书还可以,但成功率要低于对联。对联两条14个字就可以撑起八平方尺。中间有点距离就很大了,八言联更大,非常适合悬挂于厅堂。这是孔府,用了很多对联。

晚清官员写扇面也非常多,在数量上几乎可与对联匹敌。扇面比较有意思,跟对联正好形成一个非常有趣的对比。对联的悬挂是具有公众性、礼仪性,挂在那儿不动的;扇面是携带的,你如果不打开,还有一定的隐私性。你打开了又合起来,具有把玩性,视觉上显得不是很正式的,带有随机性和丰富性。在当时,扇面可以写得很简单,你看这个扇面,只有两行。

当时很多人把扇面当做社会名片。你拿一个曾国藩给你写的扇面,人一看就知道你这人有点来头。今天带个李鸿章写的扇面,明天带个曾纪泽的。这是展示社会关系很重要的手段。你不能说我家有李鸿章写的对联,你去家里看看吧,那时候也没微信发朋友圈。但扇子不一样,可以随身带。

晚清的官员不卖字

这跟市场无关。那时,现任官员不卖字,退休的官员可以卖字。晚清官员或文人卖字,常常是生人卖,熟人不卖,朋友不卖。1665年四月何绍基在致长沙家书云:“人都劝我写字要笔资,老年窘状,不能不犯既衰之戒,不想笔劳而资不速集,致成留滞。日内已截止来纸,但了案头残债,即可往浙矣。”大约在同年六月致何绍京的一札中云:“此次沪上笔资,足资盘费。”

此时何绍基已经罢官。

我们看到,何绍基在写给家里的家书中说,人都劝我卖字,他晚年不当官比较穷,他到上海,上海是大城市,是最早卖字的。有一些扇庄代理他们的字。通过这封信,你知道他之前没卖字。读杨葆光的日记,他当官期间也不卖字的。

不卖字的原因:大概是做官的收入比较高。而且为官期间的润格很难订,以官位高低来订润格?书写的日常性也使润例难订。

不卖字可能是书写量巨大的一个重要原因,也使得文人文化得以维护。大家平时大量的通信、题跋和大量的交换都是这样。正因为不卖字,所以在书法应酬中出现了特殊的礼品经济——索书。

索求墨宝是非常多的。官员的字什么时候会成为有市场价值的艺术品?一般去世后很快就有价值(有时,还在世时,就有人拿去卖)。刘墉和钱沣(南园)的字在同治、光绪年间(19世纪下半叶),都已经在市场上流通,而且价格不低。翁同龢日记里记载,刘墉的字册卖40金。“见钱南园对极佳,价极昂。”

现在我们再回到我在演讲开头提出的问题:在古代留下的文字遗迹中,什么是书法?或者,什么不是书法?

我面临的困难:中国古代的许多书法杰作都是信札、药方、笔记,都可以是书法。但是,包括了大量的日常书写,也会遇到问题。我只是为讨论方便,把这些不包括进去。

晚清的官员们写了这么多的字,人们是不是都把它们都作为“书法”呢?其实未必。

打个比方,在古代,人做寿你要收寿幛。著名人物收到的寿幛、寿联和祭幛、祭联有时真有多到成为负担的地步。吴大澂的妻子于光绪乙未(1895)年四月初八日在湖南去世。吴大澂收了200多篇挽联,挂不开。这么多的对联怎么办?很多的时候被处理掉了。曾国藩去世后,曾纪泽收到很多挽联,他把书法好的挑出来,馀下的分与诸妹,再赏宅中婢仆。

大量的信札怎样处理?曾纪泽日记记载,他只保留书法好的信札:“夜饭后清理各处信件,书佳者留,应复者写记,已复者焚之。“

晚清大收藏家、吴大澂的老师吴云编《两罍轩尺牍》时,委托友人代他整理多年来所收友朋信札,“其笔墨可观者留之”,不好的烧掉。他没烧的留到今天,嘉德都可以拍卖。看历史的变化,可以有很多跟过去不一样的认识。

现在我再来问一次上面提出的问题:为什么晚清官员会写那么多书法?

晚清的官员投入那么多的精力在书法上有复杂的社会和文化的原因。最根本的一点,还是书法有体制的支持。

道光二十二年(1842)二月,曾国藩在写给父母的信中谈到,他和九弟曾国荃都在练习书法,“(九弟)二月以来,日日习字,甚有长进。男亦常习小楷,以为明年考差之具。近来,改临智永《千字文》帖,不复临颜、柳二家帖,以不合时宜故也。”

当时太平天国没起来,曾国藩已经考上进士,但进了翰林院还得要考试,考得好仕途辉煌,所以他还在准备习字。近来他开始改临新帖,因为考官有偏好,不仅仅是自己的喜好,所以还是跟官场的文化有关。

我们至少可以说,在中国步入20世纪之前,书法是中国精英们最为主要的艺术爱好,他们在这方面花了相当多的精力。而就社会生活而言,对官员们的书法的需求量也极大。

美国研究中国思想的学者列文森(Joseph Levenson)指出:在儒家思想主导的中国,“对于古代经典的艺术形式和文化意韵的探求,对于遣词造句的细微之处的玩味,而不是对有实际用途的技能进行训练,才是知识表达的主要方式和社会权力的核心内容。”他讲得非常好。

列文森的话是针对晚明而言,其观察基本正确。书法水平的高低是文化资本一个重要的构成。官场认这个,文人士大夫认这个,认这个就能起作用。但晚清和晚明的情况并不完全相同,十九世纪下半期,在晚清官员的知识构成中,已经有了相当的西学成分。

20世纪以来,中国的书写工具、丧葬文化、牌匾文化、书信文化都发生了很大的变化。书法的生态也发生了极大的变化。“书法”的日常必要性消失了。政治精英整体性地退出了书法,书法不再是精英的艺术。

晚清的官员们生活在一个发生巨变的时代。观察他们文化活动中的一些细节,自然能加深我们对中国文化在一百多年来发生的变化的理解。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司