- +1

重访“四堡”:被遗忘的清代坊刻文化辉煌

2011年5月6日至10日,由上海新闻出版局出版博物馆林丽成馆长组织,来自北京和上海以及香港的一些学者赴连城、四堡等地考察了那里的雕版印刷出版博物馆。四堡是一个比较广泛的地域概念,地处闽西连城、长汀、清流、宁化四县边缘,原名“四保”,寓有“四县共保”之意。

四堡乡政府驻地在雾阁,记得我们一到雾阁,就不断从当地雕版印刷出版博物馆的负责人口中听到“包筠雅(Cynthia J. Brokaw)”的大名。这位曾任教于美国俄亥俄州立大学历史系、现任美国布朗大学历史系的教授,曾以《功过格:明清社会的道德秩序》一书蜚声中国学界,该书1999年由浙江人民出版社推出杜正贞、张林的中译本。作者长期在四堡深入调研当时的雕版印刷出版业,然后穷十五年之功力写成这部厚重的研究论著,即美国哈佛大学出版的Commerce in Culture: The Sibao Book Trade in the Qing and Republican Periods (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007)。虽然该书英文版出版于2007年,但书的部分章节在1997年已经以论文的形式先行发表过,而学术专著的形式,则使包筠雅能够将自己的构想阐发得更为详尽。四堡的雕版印刷为学界重视,很大程度是得益于该书的影响。

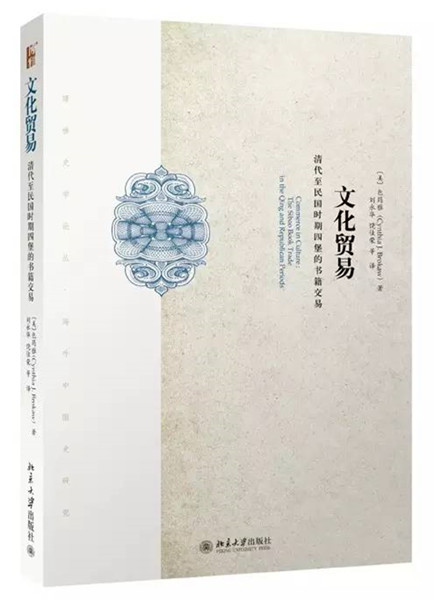

北京大学出版社2015年推出了由刘永华等所译的中文本,题为《文化贸易:清代至民国时期四堡的书籍交易》(以下简称《文化贸易》,引文仅注页码)。该书分为两个部分,上部“四堡的图书出版业和销售业”,讨论四堡书籍生产的结构与组织,描述和分析四堡出版业务和组织及其刊刻的书目和刊印过程;下部“四堡刻本”,以充分的证据具体讨论这些刊刻的书籍及其在清代民国时期书籍文化中的地位与影响。

丰厚的文献和详尽的田野调查

中国没有像欧洲的书商一样,留下类似美国文化史家罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)的《启蒙运动的生意:〈百科全书〉出版史(1775-1800)》(The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie , 1775-1800,三联书店2005年有叶桐、顾杭译本)一书中那样丰富的档案(诸如商业书信、账本、遗嘱等)。而中国古代的书坊,很少能保留那样完整、详细的营业记录,同样,四堡出版业也未能保存其系统的账本和来往书信,因此,如何研究中国古代书籍史,如何重构四堡出版史,就不仅仅需要重视存世的文献,更需要其他的口述资料。对此包筠雅做了非常好的尝试,即将“文献考证法”与“田野调查法”结合,以弥补书商具体记录的不足。

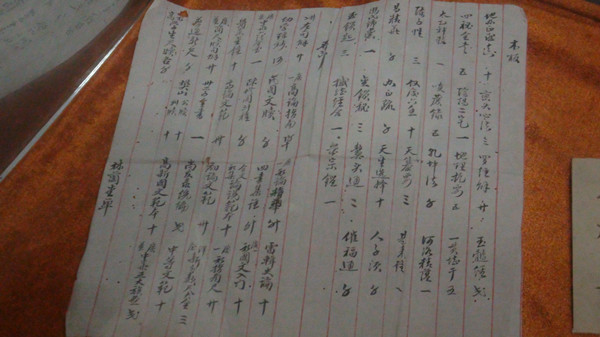

自1990年前后,作者将研究兴趣转移到四堡印刷出版史后,即先后多次前往当地乡村及四堡书商在各地的销售网点,进行长期的田野调查工作,考察当地印刷史实物遗存(雕版、刻本、印书房、印刷工具等),1993至2004年作者在雾阁进行了为期约八个月的蹲点调查,并对邹氏和马氏宗族做了九十多次口述访谈,期间她还访问了漳州、南宁、百色等,不仅收集了四堡两大家族,即邹氏和马氏的族谱,据此了解了族人的移民模式和出版商的传记和行状;收集了这些家族诸子之间如何分配财产(包括雕版和印房)的文件,邹氏家族在四十多个不同村子的宗族或村庄所办的私塾和书店以及兜售蒙学读物、书札写作指南、小说、风水占卜书的账单,特别是被虫蛀和受潮的文海楼账本,都在调查之列。作者从现存书单和账本中梳理出一千一百多种四堡出版的书籍,以及这些畅销读本的零售价和批发价。正是这些有关家族文化鲜活的生命和生活史的调查,使这部著作中所蕴含的质与量,足以与研究欧洲书籍史的相应著作相媲美。

四堡曾以其兴盛的雕版印刷业而赫赫有名,四堡坊刻所采用的均为雕版印刷。四堡的印刷业经历了明万历至清康熙一百五十多年的草创和发展后,在乾隆、嘉庆和道光三代一百一十多年间走向了鼎盛时期。据包筠雅研究,十七世纪末,四堡至少有十三家书坊,其中八家在雾阁,五家在马屋。从十八至十九世纪早期,四堡建立了四十六家新书坊,其中三十一家在雾阁,十五家在马屋(62页)。

2011年,我们一行也穿行于古镇雾阁村的大宅院间,参观了雾阁一村被称为“印房里”的古书坊遗址。其间一幢幢久经风雨剥蚀的风火屋,门楼矗立,飞檐翘角,虽然现今已看不到满屋的书籍,但似乎仍飘溢书香。当年古镇四堡印书坊基本属于家庭作坊,多由家族世代经营,呈现出家族性与民营性的显著特征。考察期间觥筹交错,我很快被雾阁村的邹氏后人认为本家同宗,据说我们有一个共同的邹氏家族的源头,我们的分流大约是在南宋,迁至四堡这一支邹氏在明末和马屋村的马氏,成为经营四堡雕版印刷业的两大家族。

四堡印刷业衰弱是中国雕版印刷衰弱的一个缩影。十九世纪末,随着石印特别是铅印技术的传入,与雕版印刷相比,石印和铅印能更迅速和简便地生产巨量的文本,而铅印需要复杂的设备,同时需要经过训练的技术工人的操作。上海出版界是这些新技术的领跑人,而处于“边缘之边缘”的四堡,无力引进机械化印刷所要求的新技术、新设备,因此很难与之匹敌。包筠雅还指出了四堡书籍文化沦亡的另一个重要原因是1905年科举制度的废除,因为四堡刊刻的大量文本是八股取士的参考书和策学类文献,教育体制的改革和新版课本的出版大多为以商务印书馆为代表的新式出版机构所垄断,于是,四堡在外地的一些分店开始脱离本家书坊的控制,渐渐成为乡塾重印基础教科书和练习册的书铺,或沦为上海等新式出版机构洋版书的零售商。

包筠雅对于四堡坊刻文化兴衰的生动和细微的描述,使这一部书不仅充满丰厚的学术资料,同时也跃动着鲜活的生命力。

书籍贸易的文化网络

“文化贸易”是包筠雅提出的一个重要的关键词,也是全书的一个支点。可以说,作者讨论四堡的书籍生产与贸易,都是围绕这一关键词来展开的。

在四堡书籍交易的销售网络中,集镇和乡村占有重大的比例。四堡接待的朋友多次讲述了当年四堡书贩在路途中遭遇盗匪的故事。邹维宗被公认是四堡最早的书贩之一。他的后代带着长途贩书挣得的大量白银返回四堡,途中他们遭遇了盗匪,当获悉他们是邹维宗的后代时,盗匪头目突然跪倒在书商前,称邹维宗是其救命恩人,并每天好吃好喝地招待书商在匪窟中住了一两个月,最后盗匪释放了书商并奉还了全部的银两,还额外赠送其他的钱财,还把这一带盗匪之间交换的暗号,可以驱赶其他盗匪的扇子、铜剑和银狮子送给他们,以便他们将来可以避免其他盗匪团伙的袭击。这个故事也见于包筠雅的记述(176-177页)。

《文化贸易》第六章详细地复原了四堡书商的书籍贸易路线。十八世纪是四堡开拓贸易网络的高峰时期,作者首先指出,有来自苏州、桂林、江西、广东、广西、浙江等省的商贩,从四面八方来到四堡购书。同时,邹氏、马氏书贩也开始将书运至广东、江西和浙江等邻省,还进入广西、云南、贵州、湖南、湖北和江苏等省份,或开设固定的书肆书摊,或父子、叔侄、兄弟同行走街串巷肩挑贩书。四堡的书贩南抵大陆的最南端广东雷州府,西至云贵,甚至进入越南境内。有的还开展海外贸易,前往爪哇和暹罗(136页)。

四堡虽然处于清代图书市场等级末端的腹地,但清代民国时期四堡书商却拥有一个复杂的商路网络,闽赣粤边区是他们的起点,邹氏、马氏利用当时数条长途运输轴线,其中包括三条越过客家核心区的道路:即湘、鄂在内的中路;苏、湘、鄂、皖在内的中东路和中路;苏、浙、闽、粤在内的东南路和南路;两粤的东南路,以及赣、闽、粤相连的中路和东南路。可以说,四堡商人所利用的路线,涉及中国本部六大区域中的三大区域:华中——湖北、湖南和江西;东南——福建、广东和广西;西南——贵州、云南和四川(146页)。但是四堡书商所进入的区域,并非主要的都会和商业中心,或是那些人口最为密集和最为富庶的区域性经济核心区,四堡书商所选择的主要是腹地的府城、县城和集镇,四堡的销售网络渗透到区域市场系统的下端——集镇和乡村,尤其是渗透到过去的书籍销售网络未曾触及的华南、西南的内陆腹地和边疆地区。

而且作者也注意到明清客家移民路线与四堡书商的销售网络之间的相关性,客家移民路线在四堡销售网络扩张中扮演的重要角色。清代客家人聚居的地区,也正是靠近都市核心的腹地。为此四堡书商还专门刻印了一些用客家方言写成的书籍,如四堡马林兰堂刊刻的《使用杂字文》和康熙末年林宝树所编纂的《一年使用杂字》(又名《元初一》),后者是一本用浅白的客家方言写成的训蒙读物,全篇四千余字,以七言韵诗的形式叙述了闽粤赣边区客家人一年四季的生活、劳作等俗尚,该书由四堡刊行后广为流传。这样一种利用客家移民路线的经营策略,让四堡书商克服了四堡本身作为经济、文化腹地在出版业中的不利地位,在很大程度上避免了与其他区域性出版中心的竞争,从而获得了相对稳定的收益和发展机会。

“文化贸易”将统治意识、士绅文化和下层社会纳入一个共同的话语之中,将上层经典文化,如十三经、二十四史、诸子百家与《康熙字典》《说文解字》《佩文韵府》《楚辞》,以及李、杜、元、白、韩、柳、欧、苏等历代名家诗文集,与下层乡民文化如实用类书、通书、风水书、星相指南、善书等连结起来,以“文化贸易”的核心概念,对以四堡为中心所形成的复杂的书籍交易的网络,做了令人耳目一新的分析。

“大众文本文化”与“四堡模式”

为了让参观者对四堡坊刻有一个直观的了解,雕版印刷出版博物馆专门设置了一套供参观者实践的雕版实物,我们都一一在这套雕版上刷墨、压印了一张绘像。中国在北宋年间已经发明了泥活字,但直至清末,活字印刷仍然没有成为中国印刷出版业的主流,原因是肇始于北宋年间的布衣毕昇泥活字的发明和之后的运用。元朝王桢曾经制作过木活字及转轮排字架,南宋和元代也陆续出版过一些木活字印书,之后也出现过锡活字、铅活字、铜活字等金属活字。但这项技术没有得到普及,清末《增订四库简明目录标注》中著录的历代书籍七千七百四十八种,两万部,其中活字印本仅两百二十部。

理论上讲,中文活字印刷较之雕版印刷效率要高,但汉字是表意文字,存在大量同音的异义字,活字印书至少需要几万个字的字范,从技术经济学角度来看,成本过高,对于印刷量不大的书籍,反不如用雕版印刷合算。雕版印刷的优点是出版商可以根据市场的需要估算和调整印刷的数量,在供不应求时,只需要使用原本印刷新书,而活字印刷中的重印,就意味着必须重新排字,而投入相当多的劳力。这也是活字印刷从宋代印本文化形成以来,一直到十九世纪初仍没有从根本上取代雕版印刷的原因。

《文化贸易》一书的下部主要讨论“四堡刻本”,长达一百七十页,即占全书篇幅的三分之一。从版本学上说,四堡坊刻本似乎价值不高,不仅多半印在廉价的毛边纸上,开本很小,版面排字拥挤,而且误字、漏字时有出现,雕版又因过度印刷,磨损严重,造成字迹模糊。包筠雅在书中提出了“大众文本文化”(popular textual culture)的概念,认为这里的“大众”是“众所周知”的意思,所谓“大众文本文化”,即各阶层共享的、以文本为基础的文化。而四堡坊刻本对了解清代“大众文本文化”提供了一个重要的解读范本。

作者又进而提出“四堡模式”的概念,强调的即由于四堡坊刻本的版面布局和低廉的价格,为渗透到为数众多的下层读书人提供了可能。不少四堡坊刻本或是在小开本的版面内尽量增加文本的内容,或为文本提供断句,或以通俗易懂的语言来解读相对艰深的文字,同时,这些书籍的价格,常常仅仅是其他地区刊刻书籍价格的一半,就连贩夫走卒也买得起(360-374页)。这一“四堡模式”在清代坊刻出版史上有其典型的意义。

四堡坊刻的“大众文本文化”,除幼儿启蒙读物的《人家日用》《三字经》《弟子规》《增广贤文》《幼学故事琼林》《千家诗》《唐诗三百首》和《四书集注》等普通书籍外,还有明清小说、历代文学评论、医药、历法,乃至巫卜星相、堪舆诸书,均有刊本,有些禁书如《绣像金瓶梅》,据传清代乾隆前后也在四堡刊印过。

作者在书中花了整整三章的篇幅分别讨论了教育类、礼仪·医药·占卜指南类、小说和纯文学类这三部分著作。琳琅满目、包罗万象的三个系列书籍正好组成了四堡“大众文本文化”主要系统:教育类包括蒙学、杂字、幼学、文范、诗选、四书五经等;礼仪·医药·占卜指南类包括实用类书、家礼、药书、医书、通书、风水书、星相指南、善书等指南类书籍;小说和纯文学类包括小说、戏曲、歌册、诗集、书画集等文艺类书籍。这三类可以看作是整个清代书籍文化的缩影,如“四堡模式”的大众文本文化包括经典启蒙读物、四书、部分五经、唐诗、古文杰作选等,可以看作是科考的教材。

这些读本部分反映了中国人的宇宙观、核心伦理标准、审美价值观及民族史学观念;礼仪手册、书信写作指南和日用类读本则指导中国人如何说话、穿着、待人接物、写文章,以便个人和家庭在和谐的社会秩序中得体地生活;医药书简洁明了地解释了如何维持体内阴阳的平衡,而算命指南书则解释了如何理解和掌握宇宙之力的技能;善书也向粗通文墨者传达经书的微言大义;文白语言夹杂所写成的历史小说《三国演义》和《水浒传》合刊本、《三侠五义》《彭公案》《施公案》等则向没有能力阅读《史记》及其他正史的读者讲解历史的教训,而唱本、故事和地方戏剧更提供了说教性的道德内容。作者认为,这些清代文化连续体中属于下层的作品,都被整合成所谓大众经典书籍文化的一个整体(372-374页)。

再现四堡坊刻文化的辉煌

四堡在清代曾经创造过坊刻文化的辉煌,但很长时期里似乎已为出版史家所遗忘了,张秀民的《中国印刷史》仅仅用一句话论及四堡,专门研究福建出版的谢水顺和李珽的《福建古代刻书》也仅有一节讨论了四堡的书坊。目前四堡所留下极少数模糊的痕迹——几幢富有的出版商修建的房子和一些支离破碎、正在迅速腐烂的雕版、书籍和印刷工具。

《文化贸易》的作者首次通过“文献考证法”与“田野调查法”的结合,以大量的第一手资料和实地采访考察,揭示了四堡书籍生产的结构,包括四堡坊刻本的书写成形、校对详核、刨制胚版、雕刻印版到裁纸、调墨、印刷、折页、分册、装订、榨书、切光、缃绢封脊、订线、贴签、包装、打捆等二十多道工序到最后发运,重建了历经数百年发展,并在乾隆、嘉庆、道光三代进入鼎盛时期的古镇“四堡模式”,以及四堡数百之多中小书坊星罗棋布的“大众文本”的坊刻定点经销和流动贩卖的网络系统,复原了曾经创造过“垄断江南、行销全国、远播海外”的四堡书籍文化的辉煌。

日本著名学者井上进在《中国出版文化史》后记中这样写道:“在我看来,清代的出版文化直到清末,也就是说直到进入近代,最终都没有产生新的东西,没有产生超过明代的东西。”如果仅仅从刊刻技术和制作精良的角度来看,清代确实未能提供堪与宋版比肩的善本,或许也比不上明代。但我们换一个思考的角度,四堡的坊刻可以显示清代出版业另一个丰富的层面,即清代的书籍产品,无论从著作生产数量上,还是书籍影响的广度上,又都远远超过了以往的时代,更何况清末民初还有西学出版这一块丰富的层面,尚有很大的开掘空间。四堡的研究提供了书籍文化在清代乡村——尤其是远离都市文化、商业和行政中心的乡村腹地销售和流通的实况,提供了大众文本文化在这些地区渗透的深度和广度及其所产生的社会影响。

通过这一研究,作者还成功地揭示了清代印刷文化的两个重要趋势,一是雕版坊刻在地理上延伸至迄今学界未曾触及的乡村内地和边疆地区;二是四堡坊刻本如何在社会层面主要渗透到下层读者群体。《文化贸易》的优点显而易见,作者的研究视野和方法上都可堪借鉴,当然,如果要吹毛求疵地提出一些批评意见的话,我想这些乡村内地和边疆地区的下层读者群体的研究尚欠充分,还有进一步深入展开的余地。

(本文的图片均由林丽成女士提供,特此鸣谢)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司