- +1

黄种人的“悲哀”?近代日本的人种体验

“余从未以自己为黄种人而羞愧”。1905年,基督教徒内村鉴三(1861-1930)在其自传芬兰语版《我是如何成为基督徒的》的序言中如此突兀地解释道。一般而言,基督教作为普世性的宗教信仰是无需解释的,但作为黄种人的内村鉴三在留学美国期间还是屡次被人问起成为基督教徒的理由。因此,他不得不按照要求“身穿日本服饰以娱众人”,“和驯化过的猩猩靠表演赚钱没什么区别”。1884年,内村首次到访美国时身上仅有7枚银币,差不多是一个月的生活费。因此,他不得不去从事许多辛劳的工作。最开始是在宾夕法尼亚埃尔文弱智儿童学校当护工,后来因为基督教徒的身份被教会找去讲演实际上也算是艰苦求生的一部分。在教堂里,面对那些白人观众,他坦言自己就像是“马戏团驯兽师驯服的犀牛”,“欣喜地遵从这些人的指令,丢人现眼地描述自己为何放弃动物身份,像人类一样生活”。西洋人并非因为都是“神的子民”所以平等地看待内村,反而是内村皈依基督证明了他们才是真正的“选民”。事实上,“在神面前的平等”不能代替“人种上的不平等”。

真嶋亚有的新著《“肤色”的忧郁:近代日本的人种体验》中文翻译版与日文原著,笔者摄影

在真嶋亚有的新著《“肤色”的忧郁:近代日本的人种体验》(宋晓煜译,2021年,社会科学文献出版社,以下简称《肤色》)中,内村鉴三的早期经历无疑证明了明治时期日本人无论如何“脱亚入欧”也无法“脱黄入白”的那种“悲哀之情”。

真嶋亚有先生毕业于国际基督教大学比较文化研究科,文学博士,历任国际日本文化研究中心、哈佛大学赖肖尔日本学研究所博士后研究员,现为明治大学国际日本学部的专任讲师。《肤色》是她学术生涯中第一本专著,一经刊出便大获好评,不到两年内就印刷到了第三版,各大媒体也纷纷刊载了评论性文章。在一个学术出版业并不算景气的时代里,这也算是难得的好成绩了。这可能得益于她的研究内容“人种体验”极具话题性与公共性,但她的研究方法却偏向于“情感史”,而非传统的“学术史”或者“思想史”。从《肤色》一书中大量引用的回忆录、私人通信、游记、文学自传、甚至影像资料就可以看出,“体验”优先于“理论”,让普通人更容易接近。例如同样是对内村鉴三的研究,真嶋亚有花了很大功夫去考证他的容貌。内村身材魁梧,有接近180厘米的身高,比日本人平均高了20厘米,比普通白人也高,胡须发达,按照白桦派作家志贺直哉(1883-1971)的描述,他有一张“全日本最美的脸”。可是即便如此,他作为一个黄种人仍然备受歧视。

夏目漱石(1867-1916)于1902年被文部省派往英国学习时也是如此。他身高不过157厘米,还满脸的麻子。他形容自己在身材魁梧的白人中间像“五百万粒油里的一滴水,过着朝不保夕的日子”。再加上他肤色黄偏黑,在伦敦街头“自己仿佛是洗得干干净净的白衬衫上落下的一滴墨汁”。在留学期间,他便患有严重的抑郁症,回国后变本加厉,严重地影响了他的健康。这段留学经历,对他而言绝不仅仅是一个“异文化”的体验,而是一个很典型的“种族主义”刺激。

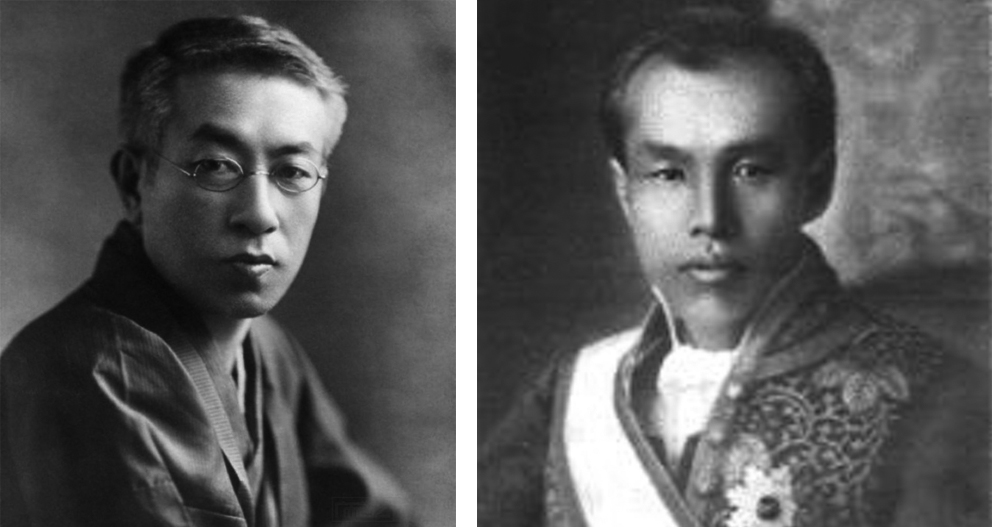

夏目漱石与内村鉴三,图片取自维基百科。据真嶋亚有考证,夏目漱石的照片在后期去掉了脸上的麻子。

按理说,日俄战争中日本的胜利应该是打破西洋人种主义神话的最好证据,但在朴茨茅斯和约谈判中,身高157厘米的日本的全权代表小村寿太郎(1855-1911)与182厘米的俄国总理维特伯爵(1849-1915)给人的观感又留下了相反的印象。事实上,日本的胜利反而助长了“黄祸论”的蔓延(飯倉章:《黄禍論と日本人 : 欧米は何を嘲笑し、恐れたのか》,中央公論新社,2013年,pp.115-144)。美国不到一年时间就发生了“排日事件”,日本人的小学生被禁止进入美国的公立学校读书,被迫转学至与中国人、韩国人一起的东洋学校。至此,日本人彻底愤怒了。

由于美国南北战争后废除了黑奴制,作为廉价劳动力的替代品,大批华工开始进入美国。他们抢占了欧洲低层移民,特别是爱尔兰人的工作机会而遭到抵制,社会阶级问题被转换为了种族问题(貴堂嘉之:《帝国と国民国家のあいだ:アジア系移民の越境・人種・アメリカ》,《大阪大学日本学報》第22期,2003年3月,pp.1-20)。同时期,日本人因为国内的紧缩政策导致经济萧条,被迫将多余的人口移民至经济蓬勃发展的美国,同样遭遇了低层白人的抵制。1906年的“排日事件”仅仅是转移了十几个日本小学生,一般而言不会升级为“外交事件”。但日本国内的反美舆论高涨,把日本人和中国人列为同一人种显然无法接受。后来发生的实际情况是,日本一方面反对在美国的排日移民事件;另一方面又学习其种族主义,歧视与限制进入日本的中国人移民。

飯倉章氏前掲书中的美国讽刺画, p.158

1914年日本在巴黎和会上的表现又重演了这一心理过程。以牧野伸显(1861-1949)为首的代表团提出了“废除人种不平等法案”与“割占山东”的要求。但事实上,前者只是为了后者的铺垫而存在的。牧野明确表示,“只不过把人种、国家间的平等作为应该追求的理念,并不打算解决移民问题,也不打算把平等条目应用到移民问题上”。由此可见,对日本而言,人种平等只是帝国的“体面”,而日侨在美国的实际生活问题却微不足道。果不其然,1923年美国颁布了更为严苛的《排日移民法案》。尽管日本国内舆论汹涌,把柯立芝总统(John Calvin Coolidge,1872-1933)签署法案之日定为“国耻纪念日”,但石桥湛山(1884-1973)一针见血地指出,日本政府既没有提及自己对其他亚洲人的歧视待遇,也没有提及美国对其他亚洲人的歧视待遇,“只要日本人能享受到和白人同等的待遇,他们就满足了”,这种“态度”非常“利己、卑屈”,根本“无法得到世界的尊敬"。

差不多同时期,作家岛崎藤村(1872-1943)作为留学生在欧洲(1913-1916)也遭遇了严重的种族主义歧视。这种经历使他联想起东京神田一带的中国留学生,其实“那帮人也是从中国名门望族走出来的青年”。到了法国以后,他才意识到,在日本歧视中国留学生是一件多么错误的行为。五四运动以后,他感叹道,中国排日运动的领导人多有留日经历也并不意外。岛崎早年就很关注日本国内弱势群体的发展,例如在小说《破戒》中,他就对被差别部落民给予了深深的同情。这种将自己在欧洲被歧视的经历与中国人在日本被歧视的经历相互联系起来的做法,是基于他那种悲天悯人的情怀。

岛崎藤村和大隈重信

明治末年,大隈重信(1838-1922)曾试图以“东西文明调和论”来掩盖种族主义的冲突,一边坚持“英日同盟”,一边又高呼“支那保全论”。但这种言论不仅很难取信于白人帝国,连日本人自己都无法赞同。内村鉴三反驳道,明治政府“将力量微弱之南非义士所期望之唯一希望扑灭,天不会忘却日本国此无情之举。日本会因为其无慈悲为天所罚。既于朝鲜、台湾、辽东犯下大罪之日本今又与英国结盟,此实乃恶上加恶。”事实上,内村以基督教“义”的价值观区分了所谓的“基督教文明”与“基督教国家”,将英帝国对南非的侵略视为不义之举。“金钱乃彼等之真神”。日本应于欧美帝国主义划清界限。流亡日本的章太炎(1869-1936)听闻大隈重信的“文明论”也嘲笑道:“夫怀势利之心,以观文化,故无往而不抵牾”(野村浩一:《近代日本的中国认识》,张学锋译,江苏人民出版社,2014年,pp.12-25)。

到了昭和日本,这种“势利之心”终于转换成对法西斯军国主义的追求。正如武者小路实笃(1885-1976)所言,“武力最有话语权。(略)不管有色人种在精神上多么优秀,只要武力不够强大就无济于事。”真嶋亚有认为,1930年代的日德同盟很大程度上是出于1920年代英日同盟被迫废止的心理补偿需要,比如民间刮起来的希特勒青年团访日旋风即是如此。但这里的问题是,以种族主义立国的纳粹德国如何接受黄种人呢?德国是宁可放弃反共宣传也不会放弃种族主义的(汉娜·阿伦特:《极权主义的起源》[第二版],林骧华译,生活·读书·新知三联书店,2014年,p.225)。于是,日本人在翻译《我的奋斗》之时只能默默地删除反日部分,污蔑那是英帝国主义的离间计。尽管现实的情况是,希特勒在回答德日同盟与种族主义的矛盾时明确指出,“为了胜利,(略)我们不惜与恶魔为伍”。

1941年版的希特勒《我的奋斗》日译本,研文書院,编者水野宏一

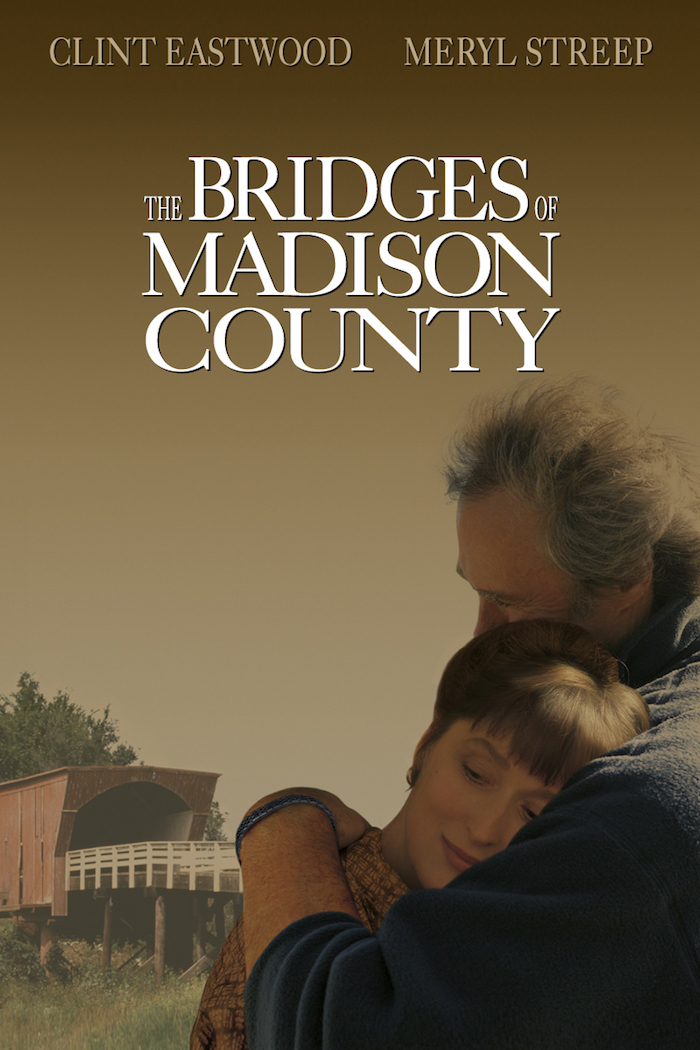

事实上,很难说那些昭和日本的精英们对纳粹主义怀有好感,他们制定出了在“满洲国”保护犹太人的“河豚计划”就很能说明问题。说到底,这仍然是出于对白人深深的自卑心理。“鬼畜英美”看上去是二战期间日本人发明的种族主义新概念,但实际上这仅仅是国家间的敌对宣传,与美国士兵对日本人的人种歧视大相径庭,这一点从战败后兴起的美国崇拜就可以发现(约翰·W.道尔:《无情之战 : 太平洋战争中的种族与强权》,韩华译,中信出版集团 2018年)。德国战败后出现了反省与清算纳粹种族主义、声讨反犹主义的思潮,但并没有出现所谓的“崇拜犹太”现象。但在日本,战败后的“亲美”,与日俄战争期间的“亲英”以及二战期间的“亲德”相比有过之无不及。美军在日本留下的“混血儿”就多达20万之众,但鲜有美军士兵明媒正娶日本女人的报道。在电影《廊桥遗梦》(The Bridge of Madison County,1995)中,美军迎娶意大利少女的故事,大概率是不会发生在日本少女身上的。战争的胜负是暂时的,肤色的隔阂才是永恒的。

《廊桥遗梦》海报

战后,天主教徒远藤周作(1823-1996)前往法国留学,遭遇了他的前辈内村鉴三一样的种族歧视。他困惑地问到“神是外国人吗?”,“看到您的圣经插画里金发碧眼的耶稣后,我就已经没有力气消化这个白人了”。对他而言,信仰始终无法跨越种族的鸿沟。不同于内村鉴三以基督教的“义”的原理扯下欧美文明虚伪的面纱,这个战败国的子民感受到的仅仅是纯粹的疲惫:“我曾反复说过,在我这个黄色人身上,没有你们那种深刻而又夸张的罪恶感和虚无感。我只感到疲惫,强烈的疲惫。这种疲惫像我微黄的肤色一样浑浊,而且潮湿、沉重。”

远藤周作在里昂

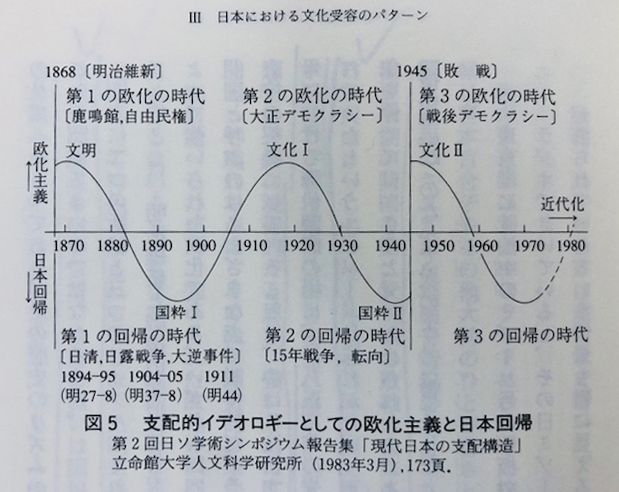

自明治时代以来,日本的精神构造是在欧化与国粹、“崇美与排美”(龟井俊介)、“媚外与排外”(牛村圭)、“反美即爱国、爱国即反美”(三轮公忠)、“国际主义与日本主义” (园田英弘)等两个极端的夹缝间不断摇摆形成的。根据照西川长夫(1934-2013)的研究,差不多每隔20年日本人的对外认识都会有一个急剧的大反转,他将之命名为“欧化主义”与“日本回归”。

西川長夫:《国境の越え方 : 国民国家論序説》,平凡社,2001年,p.137

真嶋亚有的研究则表明,“此类二元对立都是看似相反的整体,因为他们的根基都埋藏着西方权威化所引发的日本的自我否定,以及对自我否定的反弹。虽然自我认知的形成是以他者的存在为前提,但是,当我们思考近代日本的自我认知及其形成过程时,会发现日本人对西方的心理依赖占据了相当显著的分量”。

这一话题的部分相关文献,笔者摄影

事实上,作为一种视觉意识形态(Visual Ideology),种族主义(Racism)是很晚近的现象(George L. Mosse,Toward the Final Solution : a History of European Racism. University of Wisconsin Press, 1985, 序言)。这种以肤色区分人种的做法很难追溯到19世纪以前。在江户初期刚来到日本的传教士的记述中,日本人全部都是“白色人”,而后来所谓的“黄种人”概念完全是科学理论上的“语言”,不是游记或者传教的直观记录(奇迈可,《成为黄种人 : 亚洲种族思维简史》,方笑天译,浙江人民出版社,2016年,pp.3-4)。至于“白色人就优越,黄色人就劣等”这样的观念在江户末年的日本人心目中还不存在。井上胜生对《佩里提督远征日本记》中的插画的研究表明,江户庶民并没有感觉自己比白人劣等,这种“黄种人的悲哀”反而是明治维新后,在建立民族国家的过程中被发明出来的(《シリーズ日本近現代史(1):幕末・維新》,岩波書店, 2006年,pp.100-106)。

(本文作者系东华大学外语学院讲师、复旦大学历史系博士后)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司