- +1

暗访|潍坊一医疗公司涉嫌非法代孕、贩卖婴儿调查

朱姐四十岁出头,个子不高,看起来干练且时尚,让人丝毫联想不到她的另一个身份:贩卖婴儿的中间人。明着开了一家医疗公司,暗地里却做着非法代孕买卖婴儿的“生意”。

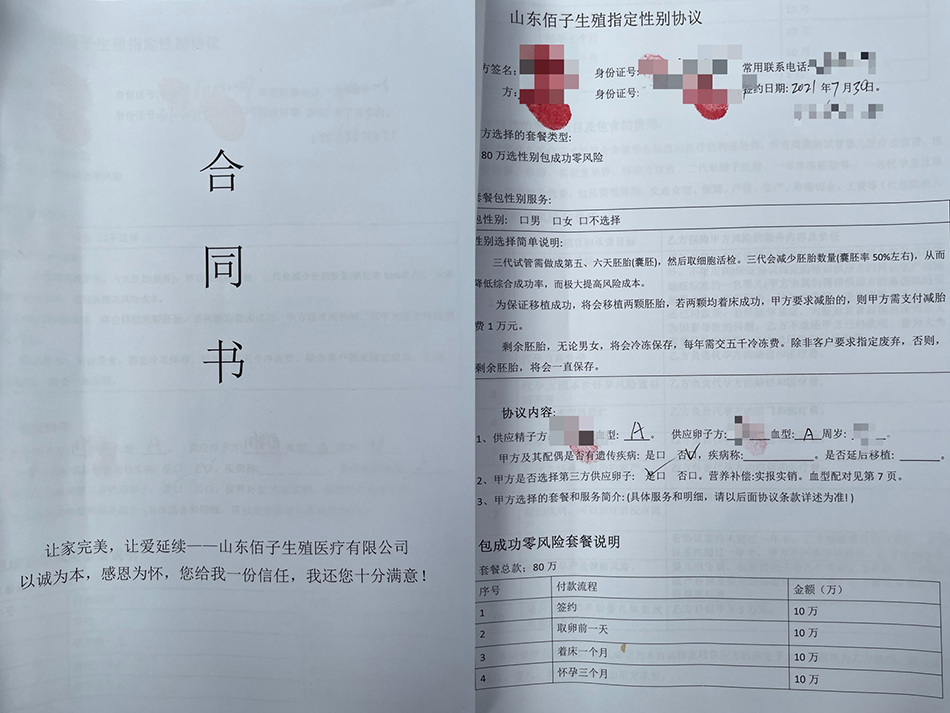

朱姐提供的合同书,该代孕服务名为“山东佰子生殖指定性别协议”。

由贩卖团伙主导,亲生父母假借“送养”名义贩卖刚出生的婴儿,成为一种越来越猖獗且隐蔽的地下交易链条——一个新生儿的价格从几万元到十数万元不等,包办出生证明,并逐渐发展出新的业务模式,游走在灰色地带。

近日,澎湃新闻根据“打拐志愿者”上官正义提供的线索,在山东省潍坊市对一家医疗公司涉嫌非法代孕、贩卖婴儿进行暗访。

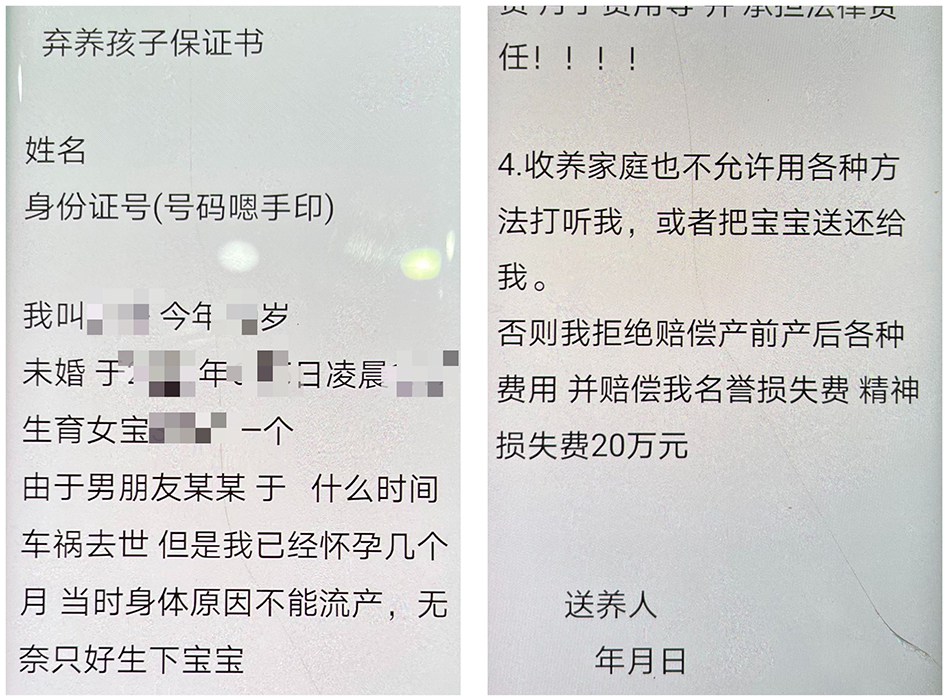

朱姐提供的“弃养孩子保证书”模板,孕妇将亲笔抄写。

当上官正义“签”完代孕合同,向朱姐表明自己“打拐志愿者”身份。朱姐一怔,片刻之后,她回过神来,手开始微微发抖。随后她表示,处理完家中事务后将去自首。

目前,潍坊市公安局奎文分局刑警大队已组成工作专班,依法立案侦查。

潍坊市妇幼保健院

志愿者卧底一年,人贩浮出

“我先走了,我家宝宝特别认我,抱了才肯睡觉。”7月11日,上官正义第一次在潍坊见到了这个和他微信往来近一个月,打过数通电话的朱姐。电话里的朱姐,说话轻柔,慢条斯理,常把刚出生11个月的儿子挂在嘴上。

现实中的朱姐,四十岁出头,个子不高,画着精致妆容,头发整齐地往后梳,用一个略显夸张的白色蝴蝶结发箍固定,看起来干练且时尚,让人丝毫联想不到她的另一个身份。

时间拨回到今年6月11日,上官正义在微信上“卧底”一年之久的一个贩婴团伙突然“送”来了消息——“S,女bao,需要可聊。”

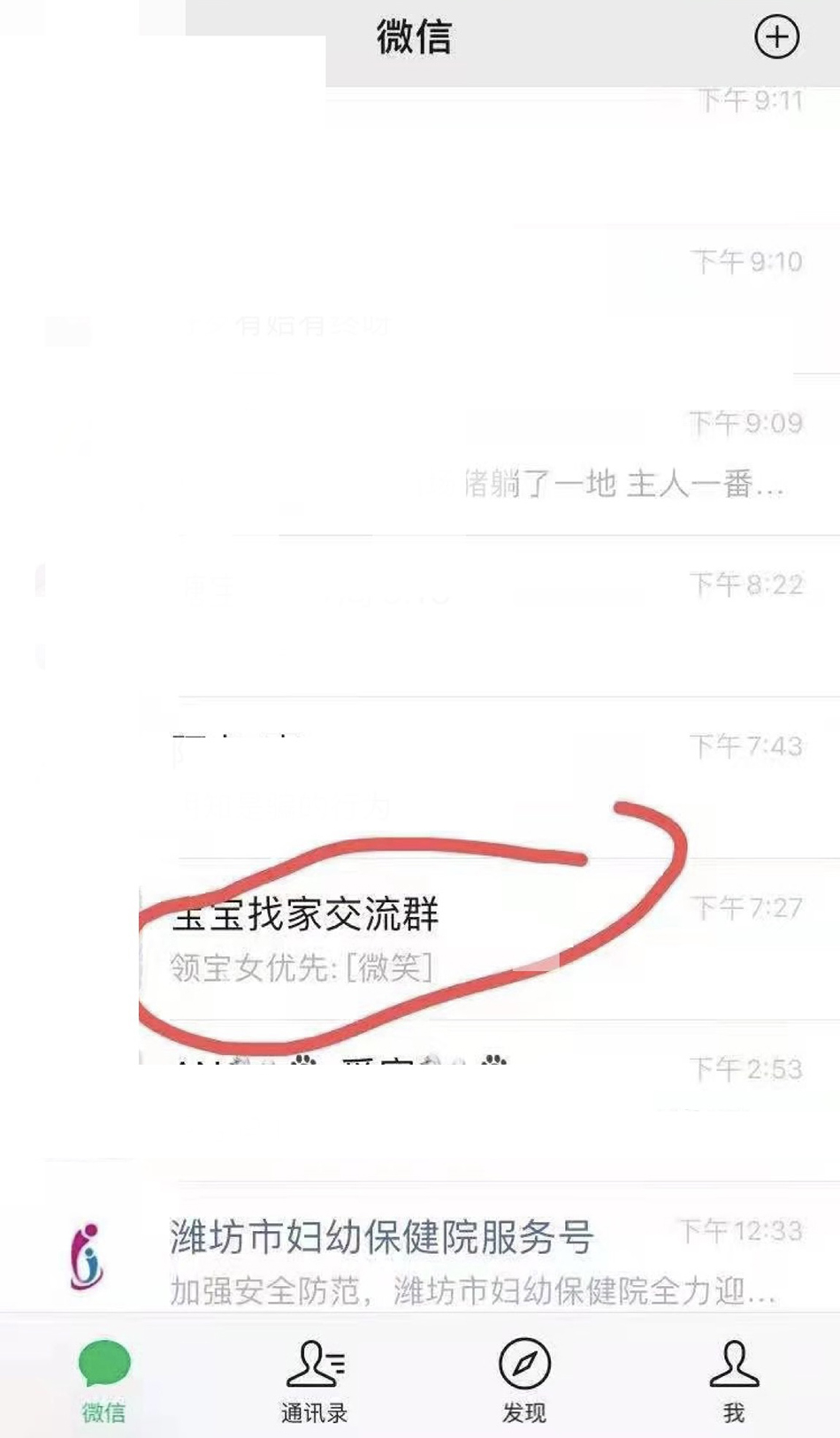

一些出售孩子的微信和QQ群

“S”,是行内黑话,表示 “ 送”,与之对应的“L”,则意味着“领 ”。这两个英语字母,对应两种身份,隔三差五就会在群里闪烁。上官正义介绍,这个婴儿贩卖团伙经营的微信群,约100人上下,因涉及到敏感词汇,每个月都会通知组建新群,但群里基本上是同一拨人,来自全国多个省市。新成员一进群,就被要求标注自己的需求,若不遵守执行,就会被直接请出去。

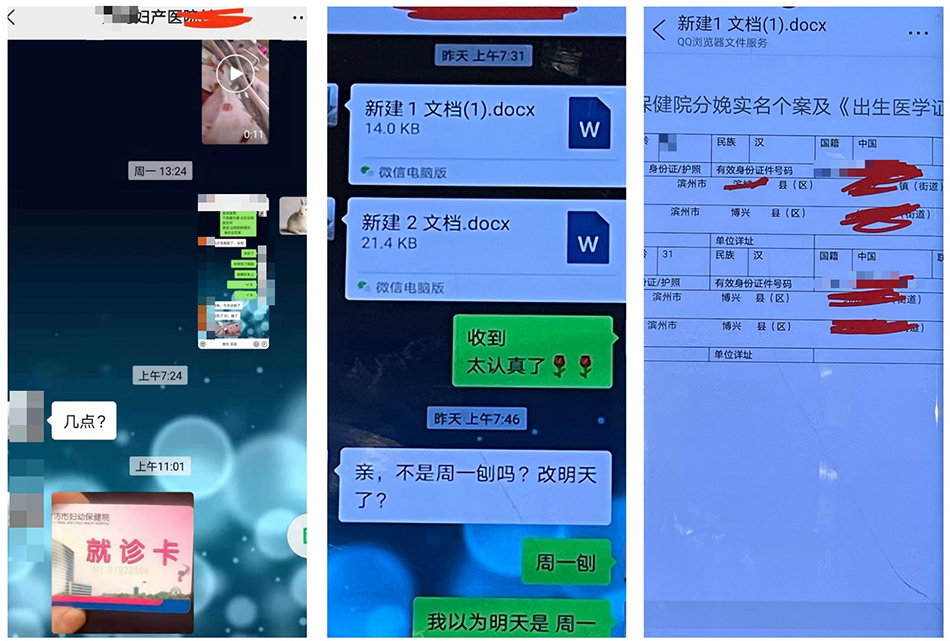

在这里,上官正义扮演着一个无法生育,渴望拥有女儿的女性角色,也因此当天被群里的一位“中间人”物色为合适买家。接下来的私聊过程中,对方用家属口吻表示,家庭困难,想给孩子找个好人家。见有购买意愿后,立马给了上官正义一个陌生电话,并称“微信不常用,联系这里”。随后,他接通了朱姐的电话,并加上了微信。

上官正义表示,朱姐手机微信中“宝宝找家交流群”这类群,实则就是贩卖孩子的群。

朱姐一开始就明确表示,自己手上有个7月20日左右预产的婴儿,“97%是女孩”。售价11万,医学生育证明打包价为15万。全程陪同,保证孩子健康,无遗传病史,“最早的一个客户,孩子都已经4岁了。”为了打消买家的顾虑,朱姐还表示,可以在交易当天一次性付款,但只收现金。

据其介绍,孩子的母亲吴晓婷(化名),今年27岁,大专学历,是本地人,有一个4岁的女儿,早前被严重烫伤,出现增生情况,需要做植皮手术,价格昂贵,这才想把肚子里的孩子卖了换钱。吴晓婷的丈夫也知晓此事,全程陪同照看。朱姐声称,自己经手的“货源”可靠,大多由亲朋好友牵线认识。但此后,她又称,吴晓婷已剖腹产2次,本次实际受孕周期也稍晚于预期,“(交易时间)需要稍微往后延。”

出生证明的秘密

从刚接触朱姐开始,她就多次表示,不建议打包购买出生证明。孩子紧俏,而证明“随时可以弄到”。

医学出生证明,是婴儿出生后“上户口”的主要医学依据。一般由具有助产技术服务资质的医疗保健机构,为本机构内出生的新生儿办理首次签发。

朱姐提供的一位买家办理的“出生医学证明”。

人证打包购买,意味着产妇要用买方的身份信息登记并分娩。虽然相对方便,但容易留下隐患。因此,交错安排办理出生证明,同行之间资源共享,成为该类贩婴团伙的惯用方法。

一方面,会给中间人带来更多利润——群里一份身份信息可卖到6至8万。另一方面,也避免了买方个人信息流出,降低了未知风险。用朱姐的话来说,产妇永远找不回孩子,才是“圆梦”的关键。

简单来说,就是A产妇卖掉了自己的孩子给B买家,C家刚好此前买了一个孩子且还没有出生证明,那A产妇就以C买家的名义分娩,并帮C买家买来的孩子办理出生证明。整个过程由买卖婴儿的中间人牵线完成。

根据朱姐提供的吴晓婷就诊卡信息,打印出来的检验报告单,上面写的产妇现年43岁。

吴晓婷就是人证分开办理的典型。记者从潍坊市中医院获取的检验报告单显示,她在医院登记的名字为张娟,现年43岁。据朱姐称,张娟家有个2岁的孩子,也是买来的,亟待这张医学证明办理落户。

上官正义向澎湃新闻表示,对一些年轻的女性来说,既不用在法律层面留下生育痕迹,也不用花钱打胎,是一件颇有诱惑力的“好事”。

经过前几次电话沟通和第一次见面后,产妇分娩和交易当天的常规流程逐渐清晰——孕妇一般早上入住医院,上午被推入产房,买家可选择候在手术室外,“检验”孩子是否健康出生。接下来的三天,孩子由月嫂照看,接受听力、视力、黄疸指数等新生儿疾病筛查。检查通过后,即可办理出院手续。出院当天,月嫂会先将婴儿送下楼,直接交给朱姐。朱姐抱上车后,连同孕妇亲笔所写的“弃养孩子保证书”一起转交给买家,同步收款,完成交易。

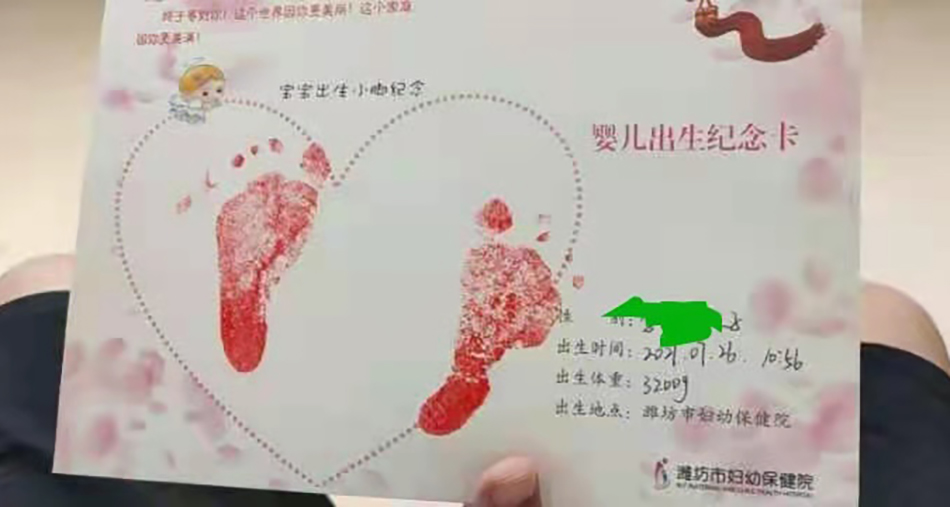

朱姐提供的“婴儿出生纪念卡”照片。

朱姐提供的一张婴儿出生纪念卡显示,就在6月底,刚有一名婴儿在潍坊市妇幼保健院出生。为了避免节外生枝,吴晓婷将被送入潍坊市中医院生产和交易。

7月29日上午,在潍坊市妇幼保健院8楼,月嫂将男婴抱出拍照。

朱姐多次表示,自己和潍坊市妇幼保健院、潍坊市中医院等当地三甲医院的一些医生、护士很熟。因有代孕业务同步运作,加上弃养的孕妇多为年轻女子,这些“识趣”的医生护士们一般不会多问,也不会细查证件,只需口头登记信息即可。从信息登记、产前检查、住院办理和手术操作,根据医院轮班时间,有“专员”对接。就连负责照看的月嫂和看护人员,也都是“自己人”,“这些钱是不能省的,该花要花。”

潍坊市妇幼保健院张贴的“医保病人就医指南”。

而记者实地走访时看到,潍坊市妇幼保健院一楼大厅张贴的“医保病人就医指南”上明确写明:住院时需出示本人身份证,由接诊医师确认其身份后,住院部办理住院联网手续。

“最重要的就是宝宝如何抱走,其它环节都打点好了,都不重要。”朱姐反复提醒,“被警察抓到,我们都要完蛋。”并特意发来一张《国办发文:严厉打击代孕等违法行为》新闻截图。

由于此次将会是朱姐的第一笔跨省交易,她心里也没底,还建议上官正义直接开车接回上海,路过收费站时把孩子藏在脚边,“神色千万不要慌张”。

朱姐在潍坊市妇幼保健院

医疗公司的非法生意

7月25日,原定计划突然生变。朱姐发来消息,“看来,你们和这个孩子没缘分。”不断追问下,朱姐告知,孩子可能存在健康问题,不能出售。同一时间段内还有另一名男童待产,但早有买家打包预定,“需要再等等”。

朱姐曾透露,这几年买养的需求很高,孩子相当抢手。她的客户主要来自山东省内,每年至少有二三十人来咨询,包括一些年轻的90后。大多数买家对婴儿的性别没有特别偏好,“只要孩子健康就行”。她的主营业务,其实是代孕中介,利润颇高。“送养”只是顺带,“因为这个违法,不好做。”

根据其所用的联系电话,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者通过“企查查”查询发现,朱姐是两家公司的法定代表人,其中一家名为“山东佰子生殖医疗科技有限公司”(以下简称“山东佰子”),成立于2020年12月18日,主营“生殖健康”咨询——疑似为非法代孕、贩卖婴儿做掩护。这家公司工商注册信息中所留联系电话,正是朱姐的手机号码。

朱姐曾提到,一些代孕客户在后期成为了买养客户。上官正义此前曾实地走访其注册公司地址,他向澎湃新闻表示,该注册地与实际办公地不符,“楼道口就上了锁,灰沉沉的,不像有人进出的样子。”

为了进一步拿到证据,上官正义就以“考虑代孕”为诱饵,要求在7月25日交易当天抱一抱这个孩子,拍个照片,没想到朱姐爽快答应。

7月29日8时,暴雨袭城,朱姐开着一辆白色宝马SUV如约而至,载着上官正义先行前往潍坊市妇幼保健院,澎湃新闻记者尾随其后。

朱姐提供聊天记录截图,称潍坊市一家私立妇产医院某主任介绍买家。

朱姐提到,今天的买家是当地某私立妇产科医院的一名主任介绍来的,来自宾州,早在今年5月就购买了一个女婴,但孩子发育不佳被退回了,一直等到现在。据称产妇只有20多岁。

沿途,一位体型较为丰腴的短发女子也上了宝马车,朱姐称其为“助理”,并示意上官正义,“尽量别说话。”从过往的聊天记录截图来看,其疑似专门负责在医院陪同孕妇做各项检查。

一路上,两人有说有笑。朱姐还语调轻扬地向该女子说道,“昨晚做了一个好梦,感觉有好事要发生。”

潍坊市妇幼保健院车流较大,下雨天更加拥堵,小小的地下停车库早已被停满。“客人早就到了,”兜了几圈才停好车,朱姐搂着助理,撑着伞,一路快走,直达门诊楼8层。没过一会儿,身穿黑色印花连衣裙的月嫂就抱着孩子出来了。当天上午10时许,按照上官正义的要求拍完照,朱姐表示孩子黄疸指数比正常值略高一点,需要留院接受蓝光治疗,让上官正义先行回家。

原来,这是她们使的一出“调虎离山”。据朱姐下午提供的微信截图显示,当天上午11时,买家就带着男婴一路驱车回到滨州。7月29日傍晚,根据朱姐发来的就诊卡号,记者跟随上官正义再次来到潍坊市妇幼保健院的8层,辗转了解到,登记产妇名为李艳(化名),现年30岁,已经出院。

住院部8楼为产科二区,出入病房空置较多,每间可住3名产妇,分别由一位主治医师和护士负责。朱姐曾提到,她安排的产妇都会入住一个单人房间,“说话比较方便。”

7月30日一大早,朱姐驱车前往青岛接待代孕客户,下午2时许匆匆赶回潍坊赴约,试图拿下这笔大单。

她向上官正义表示,自己有大把“优质资源”,均为来自山东省省内的女学生,本科以上学历不少,可以根据要求匹配,“包成功,零风险,保证满意。”一口价95万,包含女学生的代孕“辛苦费”。从取精、移植到检产等,均在全国连锁医院进行。她提醒,暑假期间,不少女学生在异地旅游,手上刚好有一个,“我去做做功课,尽量8月底开始(代孕)。”

朱姐提供的合同书,由其所持有的“山东佰子”提供,该代孕服务名为“山东佰子生殖指定性别协议”,双方按个人名义签字并按下手印,合同即可“生效”。

记者注意到,合同中有一项甲方自费项目为“出生证费用”,为1万元。朱姐表示,这是给医生的“红包”。

“签”完合同,证据掌握充分,上官正义随即表明自己“打拐志愿者”身份。

朱姐一怔,片刻之后,她回过神来,手开始微微发抖。

朱姐自称硕士毕业,学习艺术,曾是一名老师。和现任丈夫再婚后,因无法受孕,开始了长达10年的“寻子之路”,偶然走入了代孕中介这一行,逐渐拓展业务。那位在群里为她招揽生意的“中间人”,曾帮她代孕,两人由此逐渐成为合作关系。

劝朱姐自首的过程中,门外正巧停着一辆警车,不远处,一位老人正绘声绘色地给牙牙学语的孩子讲故事。而朱姐的孩子,至今还没开口叫“妈妈”。

据我国《刑法》第二百四十条规定:以出卖为目的,拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童行为之一的即构成拐卖妇女、儿童罪,犯本罪的,处五年以上十年以下有期徒刑,情节严重的,处十年以上有期徒刑至死刑,并处罚金或没收财产。

值得关注的是,该事件中,朱姐明着开医疗公司,暗地里疑似从事非法代孕、拐卖儿童,隐蔽性很强。

7月30日傍晚,朱姐表示处理好家里情况就“自首”。随后,澎湃新闻记者跟随上官正义来到“山东佰子”注册公司所属辖区派出所——奎文分局东关派出所报案。

“现在都什么年代了,还有拐卖儿童?”一位王姓值班民警翻看签署的代孕合同后直接退回,并表示,应向合同签署时所在辖区派出所报案,或向当地卫健委举报。

8月2日上午,上官正义收到了来自潍坊市公安局刑侦支队相关负责人的反馈信息,目前,奎文公安分局刑警大队已组成工作专班,将对该医疗公司是否涉嫌非法代孕、拐卖儿童一事,依法立案侦查。澎湃新闻将持续跟进此案。

代孕公司不该成为非法送养的“法外之地”

“圆梦”,是婴儿贩卖团伙营造的巨大假象。一直以来,朱姐始终认为,“这是‘收养’,不是拐卖。”

北京师范大学刑事法律科学研究院教授、博士生导师,中国刑法学研究会理事暨副秘书长袁彬向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,在职业贩婴团伙的主导下,新生儿父母假借“送养”名义,出卖自己的亲生孩子,换取高额利益,是目前构成“拐卖妇女儿童罪”中比较突出的一类。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》的规定,不是出于非法获利目的,而是迫于生活困难,或者受重男轻女思想影响,私自将没有独立生活能力的子女送给他人抚养,包括收取少量“营养费”“感谢费”的,属于民间送养行为,不能以拐卖妇女、儿童罪论处。

如果是以非法获利为目的出卖亲生子女,根据我国刑法第240、241条的规定,孩子亲生父母涉嫌拐卖儿童犯罪,收买方涉嫌收买被拐卖儿童罪。

买方市场活跃,使贩卖行为有利可图,是拐卖犯罪屡禁不绝的原因之一。

一直以来,主张对拐卖和收买两方做同等量刑的呼声很高。2015年8月29日,刑法修正案(九)通过并规定,收买妇女儿童,一律入刑,但可视情节从轻或者减轻处罚。该条例适当提高了从宽处理的门槛,一定程度上加大了对被拐卖的妇女、儿童行为的处罚力度,但总体来看,买方受到刑罚的力度仍然较小。

袁彬认为,收买是拐卖的动因,需要严惩买方,加重刑罚,才能从根本上打破供需关系,提高犯罪成本,从源头上减少此类犯罪的发生。

江苏法德东恒律师事务所合伙人、刑事研究会副主任葛绍山向澎湃新闻指出,无论是“弃养孩子保证书”还是“生殖指定性别协议”,其内容均违反法律法规的强制性规定,属于无效合同,“人贩向买家所承诺的,无法从法律层面得到保护,其实风险是很大的。”

儿童失踪预警平台(CCSER)创始人、北京安盟公益发展中心理事长张永将向澎湃新闻指出,事实上,我国早已出台了规范的“收养制度”, 收养子女行为是一种民事法律行为。但部分人宁可铤而走险去买一个健康的孩子,值得深究。

民政部网站发布的《2019年民政事业发展统计公报》显示,截至2019年底,全国共有孤儿23.3万人,其中社会散居孤儿16.9万人。2019年,全国办理收养登记13044件,其中内地居民收养登记1.2万件。

非法送养黑市猖獗,合法领养却冷冷清清。张永将认为,一方面,被遗弃在爱心福利院场所的部分孩子,存在一些先天性或者基础性疾病,导致有“养儿防老”等传统思想的失独或者无法生育的家庭不愿意领养,但又达不到正规途径的收养门槛。另一方面,对没有经济来源的意外怀孕女性,相关部门的对口帮扶机制仍然不够完善,导致这些法律意识薄弱的女性容易被人贩团伙哄骗。

“收养制度需要进一步细化考核标准,增设相应程序,单靠法律一味封堵,无法解决底层存在的现实需求。”张永将说道。

本起案件背后,“关系网”盘根错节,给贩卖网络撑起了层层“保护伞”。

袁彬表示,监管不该变成形式主义。合法收养关系的建立,需要各个环节的监督机制互相作用和配合,不该仅停留在文件这样走马观花式的检查层面上,“20多岁的年轻女子堂而皇之变成40多岁的中年妇女而无人察觉,正大光明拿到医学出生证明,实际上是假借合法的形式实施违法犯罪行为。卫生、公安、教育系统都需要在这个问题上提高警惕,继续加强有效的监督和制约机制。”

虽然我国的收养制度还在不断完善,包括针对拐卖婴幼儿的相关法律法规也在不断进步,但立法永远都是滞后的,需要实践、时间以及专家论证。“目前来说,还存在相当长的一段时间。”张永将说道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司