- +1

涅槃重生的中国武术:曾与国际脱轨十年,从日本找回传统技法

近年来,所谓“大师”,一次次把传统武术推上风口浪尖。传武到底能不能打?传武在当代还有没有价值?传武未来的路在何方?

知名作家、评论家、媒体人,同时也是传统武术练习者的吾非羊老师,以亲身经历,围绕多年来接触的武术家、江湖门派、不同拳种、武术打假,以及武术江湖中的人和事,写成一部纪实小说——《武林揭秘》,讲述当代中国武术和江湖的发展现状。

一者,向大众揭开中国传统武术的神秘面纱;二者,解析一些武术造假的技术和方法;三者,介绍传统武术中一些真正实用技术的训练方法和使用技术。同时也探索寻找保护和发展真正的中国传统武术的出路问题。

下面刊载的是《武林揭秘》第十一章的内容。

《武林揭秘》第十一章 神拳双蔡(下)

1979年4月,河南省登封县嵩山脚下的少林寺门口热闹非凡。十几位年近古稀的老僧披上了十几年未穿的崭新袈裟,在数千围观群众的簇拥下,满面笑容地在少林寺残破的门前一字排开,迎接一位从日本前来的贵客——曾经的侵华日军普通士兵,少林寺入室弟子,日本“少林寺拳法联盟”掌门宗道臣大和尚。

宗道臣,原侵华日军华北谍报人员,1940年代在华期间,他跟随少林派传人学习少林拳法,后来在少林寺受戒为入室弟子。宗道臣在少林寺时,时常观摩“十三棍僧救唐王”的壁画,仔细揣摩画中武僧的打斗动作,又加入其它少林拳法和擒拿术,学得了一套拳法。日本投降后,他将少林拳法带到日本传授,被日本人称为“打架和尚”。后来,他还建立了“金刚禅总本山少林寺”,逐步发展为日本人数最多的武术组织。1979年,中日恢复邦交后,为回报嵩山少林寺传授自己少林武学的恩情,宗道臣大和尚历经波折,前后四次回到少林寺认祖归宗。

在第一次回少林寺时,宗道臣看着眼前的景象,老泪纵横。彼时,经过了历史风波的少林寺,寺内僧侣都已是风烛残年,曾经的少林武僧更是几乎绝迹,中国少林武学传承几近断代。为此,他向中方接待人员提出,想要派日本少林弟子几十人来少林寺,将少林武技反哺中国,或者由中方派出人员到日本少林重学少林武功。

涅槃重生的中国武术:曾与国际脱轨十年,从日本找回传统技法

此时,传统武术不能打,不会打的现象已经出现,而能打斗的传统武术,技术也很落后,武术格斗搏击面临断代的危险。这并不是少林寺独有的现象,而是十年浩劫后中国武术界的普遍现象。在南方的上海,蔡龙云和蔡鸿翔老师也遇到了同样的问题。

部分传统武术已经不能打的问题,是晚清以来的一百多年里中国错综复杂的社会和历史原因造成的。

解放前,传统武术界除了霍元甲、孙禄堂等极少数有旧政府扶植的拳师,有着稳定的收入和较高的社会地位,可以进行系统教学。其他的大部分拳师,其实都生活在社会的最底层。

武术家褚桂亭由于生活窘迫,曾做过京剧班里表演套路和跑龙套的武生;海灯法师曾在上海的复兴公园撂地摊“卖拳头”,表演杂耍、刀枪剑戟、少林拳和硬气功等;卢氏心意六合拳的卢嵩高,主业是卖大饼、馒头和馕。还有大量的拳师从事镖局、护卫、跑江湖卖艺等三教九流的工作,甚至一些人落草为寇。武术家和武术的社会地位非常低。

解放后,中国获得了新生,在有关部门的组织和重视下,这批老武术家也重获新生,被各地组织的武术院、武术协会、武术队等聘请为教练,受到社会尊重,有了较高的社会地位和经济收入。

这使得在1950年代到1960年代,中国武术出现了第一波复兴。传统武术的技术、理论、用法的整理、教学工作和训练、比赛活动在全国如火如荼的开展。

涅槃重生的中国武术:曾与国际脱轨十年,从日本找回传统技法

1958年,全国武术运动会在北京什刹海体育场举行,27岁的上海武术队队员蔡鸿祥以一招“大鹏展翅”荣获拳术冠军。蔡鸿祥独有的这一经典动作,被摄影记者捕捉到,照片刊登在了同年的《新体育》杂志封面上。在1956年和1957年的连续两届武术表演大会上,蔡鸿祥均获优秀奖。1959年的第一届全运会武术比赛上,他获得了长拳亚军、表演项目一等奖。

但是,由于众所周知的原因,1966年后,中国武术的发展陷入了停滞。上海的褚桂亭等老武术家被打成“拳霸”,不许教拳。武协也被打倒,各地的武术组织纷纷陷入瘫痪。街头流氓横行,到处都是打架斗殴、文攻武卫,社会一片混乱。但是,武术界却被要求不许向社会公开教授散手和拳法。

等到了1978年后,中国武术界和各地武术组织恢复活动,却发现,能打的老一代武术家要么已作古、要么行将就木。同时,更为严重的问题出现了。

打开国门后,中国的武术界猛然发现,我们与国际格斗搏击界的差距已经落后了整整十年,落后了一个时代。

传统武术的训练方法、格斗技法、武术理论都处在非常落后的阶段。在一次北京地区组织的传统武术与现代拳击的试验对抗中,传统武术中除了通背拳等几种远距离攻击性拳种能抗住几下现代搏击的攻击外,其他拳种纷纷败北。

蔡龙云老师在八十年代初与日本空手道界有过交流,多年后他曾对一位年轻的上海武术爱好者说:“日本空手道中保留了传统套路、传统训练等老的内容,又吸收了拳击格斗等西洋拳的打法和技术,逐渐脱胎为一种新的综合性的现代武术种类。”武术界的有识之士如蔡云龙和蔡鸿翔老师等一批老武术家认为,要正视传统武术落后、保守、闭塞、不开放的缺陷,放眼未来,以传统武术拳种中的散手格斗技术为基础,合理吸收拳击、摔跤、现代搏击中的训练方法和优势,加以吸收演化,进而去掉各种无用的花招和套路,再将传统武术中的技击技术的打法、用法恢复出来,创立中国武术的现代化模式——散打。

涅槃重生的中国武术:曾与国际脱轨十年,从日本找回传统技法

20世纪80年代初,新型的中国武术散手运动崛起,蔡鸿祥老师积极响应国家对散手运动进行试验的号召,勇于开拓,组织散手探索训练,自创擒拿格斗术,为我国散手运动健康发展作出了重要贡献。1983~1987年,他20多次担任全国、公安特警和国际武术及散手、太极拳推手比赛总裁判长,任武术散手国家级裁判考核委员会主考。蔡龙云老师和蔡鸿祥老师等武术前辈以传统武术的“不接手”打法,重新制定比赛和格斗规则,并培养出大量散打优秀人才。

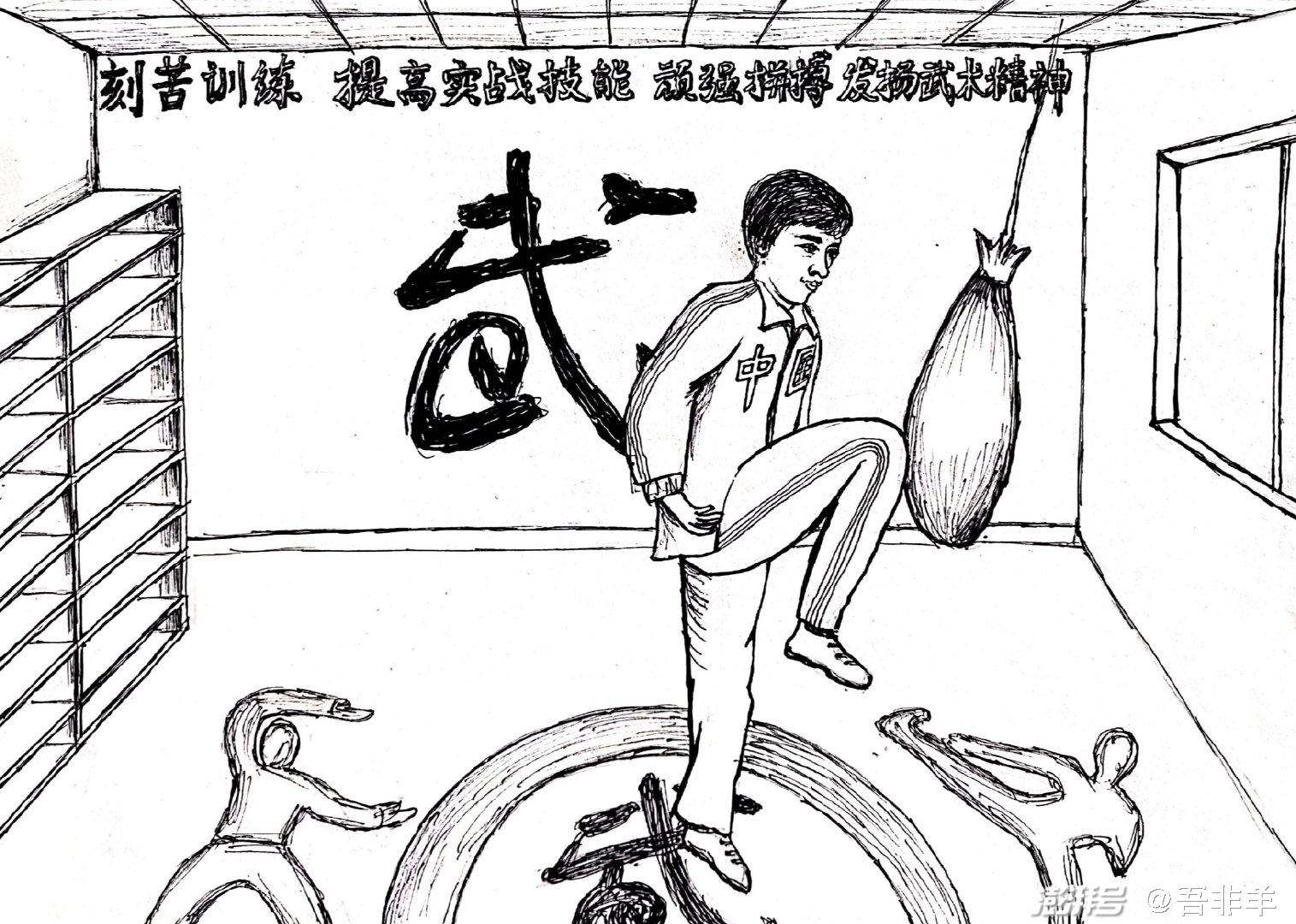

这个中国武术现代化模式“散打”的核心技术,是将传统武术中的纯粹的击打性内容抽取出来——以拳、掌、肘、膝、腿为击打方式,将拳法、掌法、肘击、膝击、腿踢和摔跤中的摔法,移动移位的步伐等,简化提炼为几种简单直接的练法和用法,再组合为适合现代擂台和格斗的技术系统。也就是“远踢、近打、贴身摔”,规避部分传统武术只能“接手打”(贴身进攻),而不能“脱手打”(远距进攻)的劣势,使之更适应现代格斗的要求。其次,将传统武术中的韧带拉伸、抗击打训练、打沙袋硬物、对抗训练、跑步体能训练等,加以现代化改造,使之成为适应擂台打斗的体能、抗击打、模拟、热身训练系统。这一系列的改进创新,使得传统武术中的散手技术升级为了现代散打运动,成就了中国武术技击的现代化改造。

笙爷,就是这一中国武术现代化改造过程中的一员。

“当时,我们很苦啊,很苦。”笙爷说,“老师去世前,还把三十六式大小擒拿手手把手地教给队员,他是真心实意的想把中国武术散手能长久的保存和传承下去。”

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司