- +1

八旬老人忆抗战逃亡:一家人走过大半个中国

抗日战争在东部沿海地区首先爆发,随即席卷中国。随着中国军队的防线逐渐西撤,各级政府机构、千万平民百姓随之疏散迁移,从东部沿海走向西南大后方。据统计,战时约有1亿流动人口,西迁人口约在5000万以上。

成都理工大学教授樊二南的家族就经历了这样一次大迁徙。上海—香港—广州—梧州—桂林—重庆—涪陵—雅安—康定—雅安,加上战后取道陕西返回上海、纷乱中再度西撤的旅程,年幼的樊二南与家族十余口人一起绕了中国一圈半。

如今定居成都的樊二南说,他随家人在战火中由沪迁川,多年来一直想组织家人回乡寻根、编修家谱。2003年,樊二南与在上海的族亲樊申、樊芸取得联系,此后家族成员开始了辗转上海、绍兴、成都、台湾、美国的寻亲之旅。2010年,家谱编修完成,2015年,樊二南执笔的回忆录《岁月留痕》也终于出版。

近日,年过八旬的樊老向澎湃新闻(www.thepaper.cn)讲述了家族从上海西迁至四川雅安的历史。这个战争前殷实美满的小康之家,由于战乱颠沛流离、亲人丧生,时刻面临着才重建家园又要被迫离开的命运。正如南京大学历史系张宪文教授在《岁月留痕》序言中所说:“千千万万个家庭累积在一起,就是家国,就是天下。”这是一个家族在大时代中的故事,也是千万个家庭在战争中的遭遇。

费尽周折逃离上海,却逃不开战火

1932年6月26日,樊二南出生于上海的一个书香门第之家。爷爷是前清举人,曾担任北洋政府参议员,父亲则在中央造币厂和税务局工作,生活还算殷实。但随着1937年全面抗战的爆发,这种平静的生活很快被打破:父亲随单位由徐州转移到广西桂林,家中上下十余口人无奈中避居上海法租界。

一家人天各一方,毕竟不是长久之计。远在西南腹地的父亲多方联系,终于在一个朋友的帮助下把全家接出上海。

“当时能有这样一个机会绝非易事,”樊二南告诉澎湃新闻,“最大的困难是钱,一大家子人的旅费不是小数目。想办法、托关系,最后是我父亲认识的一个商人帮忙解了围。”

逃难的路线是上海—香港—广州—梧州—桂林。1938年深秋,6岁的樊二南跟着一家老小11人登上英国轮船“太古号”,离开灾难深重的敌占区。“那是我生平第一次见到大海,”樊二南回忆道,“听大姐说,轮船经过台湾海峡时,日军已经占领福建。我们途经厦门鼓浪屿时,船上的人就站在甲板上,高唱抗日歌曲。”

到了香港,樊家人又换乘小火轮北上广州、梧州,再包租两艘小木船驶向桂林。樊二南年纪虽小,但对三天两头换乘交通工具印象深刻,那是一种包裹着逃难情绪的记忆:“小火轮是一种很小的机动船,没有床位,只能打地铺。去桂林乘坐的是人工小船,更是挤得不得了,白天就坐在甲板上。”

今日桂林风景,昔日逃难记忆

说起在桂林的短暂生活,樊二南的印象是“三天两头钻山洞,没过过安稳日子”。彼时日机频繁轰炸桂林,警报一响,全家人就要分头钻进山洞躲避空袭。“大人们总是尽量把我们分散,以免全部惨遭不测,因此每次都像生离死别那样凄惨。当时我们几个孩子各背一个小包袱,里面装着什么我也不知道。母亲说万不得已的时候可以打开。她还把救命钱缝在我们的衣服里,流着眼泪向每个人嘱咐再三。”

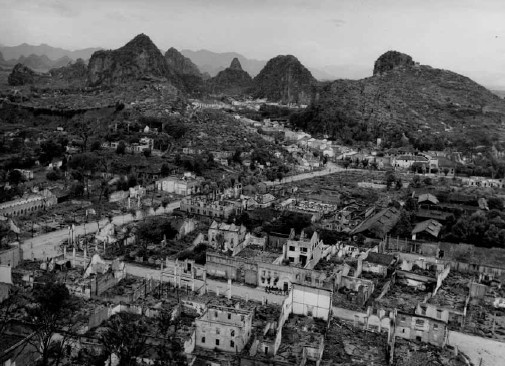

桂林是个典型的石灰岩地区,那里的岩溶地貌特征是:不高的山峰分散坐落在水平的基面上,山峰千奇百怪。“由于频繁地跑警报,曾经去过的山洞我至今还能记得它们的名字,有牛马山、七星崖、老人山、牛角洞等,都是我们常去跑警报的地方。” 樊二南说。几十年后他学了地质专业,当了大学教授,曾几度故地重游。“20 世纪 80 年代初我数次出差去桂林,还专程去这些地方,寻找童年记忆中的往事。但时过境迁,一切都发生了改变,儿时记忆中的往事早已面目全非。”如今呈现在他眼前的是游人如织的旅游胜地,再也听不见令人毛骨悚然的刺耳警报声,再也见不到轰炸后浓烟滚滚一片废墟。

手心手背都是肉,能逃多少逃多少

樊二南一家在桂林没有待多久。1939年春夏之交,家人决定再度迁徙,离开这个危险的地方。

“我父亲在位于重庆的中央银行找到一份工作,但当时还未正式录用,没有条件把我们全家都带走。他必须先到重庆,待工作落实后才能安排家属迁往四川。”四个大人、七个孩子,十一口之家不可能一起离开,一家之主该如何抉择?“不知道父母亲 掂量了多少个难眠之夜,最后作了‘能逃出多少逃多少’的决定。”樊二南说,这一段经历刻骨铭心。

“父亲联系了开往重庆的汽车,决定让奶奶带着大哥、大姐和我先逃出去,母亲、外婆和几个小的孩子留下来后走。”这是一个无可奈何的抉择。临行前的晚上,樊二南看见母亲红着眼睛为自己收拾行装。

没想到,这辆承载他们全家人希望的大陆公司货车,将祖孙四人带到贵阳后便连人带货卸下,径直开走了,留下他们举目无亲、一筹莫展。“那时能选择的交通工具只有汽车,公共汽车价格又太高,只能搭便车。贵阳已经聚集了无数想去重庆的旅客, 都在为乘车奔走,我们既没有门路,身上的钱也很有限,非常无助。”

在贵阳滞留了一段时间,旅费捉襟见肘,眼看着饭也要吃不起了,祖母的脾气也变得急躁起来,唯一的希望就是向父亲写信求援。“我当时就是一个离开了母亲的孩子,孤立无援,心里有什么想法也不敢流露。”樊二南说。

好在半个月后父亲终于有了回信,为祖孙四人联系好去重庆的汽车,他们终于得以离开贵阳。

12岁的姐姐夭折在涪陵

重庆也在日军空袭的阴影之下。“和在桂林时躲进天然山洞不同,重庆的警报一响,我们就躲进地下的防空洞里。有一次难友们在防空洞足足待了三个小时,解除警报后已经是夜晚,无数房屋成为废墟,许多人命丧黄泉。”樊二南说,年幼的他即便只是听大人讲讲,也心有余悸。

显然,重庆也不是久留之地。樊家老小很快又乘着乌江上的小火轮去了涪陵,在那里从1938年待到1939年。在这一年里,一次变故让涪陵成了樊二南的伤心之地:三姐樊和玉因患脑膜炎去世。

令他耿耿于怀的,是庸医误诊、家人迷信导致三姐的病情延误。“三姐病后,有人说恐怕是中了‘邪’,得赶快请法师打鬼。于是家人请来巫婆,巫婆一口咬定是鬼缠着她了。装神弄鬼一番表演后,巫婆嘴里又唱又说了些鬼话,最后烧了把纸伞,摔了一摞瓷碗,这才算是把鬼打跑了。”但这没有让三姐的病情好转,反而耽误了治疗的时机,一条还未绽放的生命就这样夭折在逃亡的路上。

雅安—康定—雅安

1939年初冬,樊二南父亲的工作落实,被任命为康定中央银行文书系长。随后他们全家启程离开涪陵,取道重庆、成都最后到达雅安。

为什么不去父亲的工作所在地康定呢?樊二南记忆犹新:“在康定住过不到1年,但物价太贵,一家人11口人的生活维持不了。”

康定的交通不发达,物资都靠骡马驮运,运费花费不菲,物价自然不低。另外康定并非农业城市,粮食靠外地供,也是难题之一。“我父亲调动工作时已经了解情况,所以他带着全家去赴任的时候,走到雅安就安置下来,他一个人去康定。”

后来樊二南的父亲来信,要他们搬去康定。“我那时有些高兴,因为我已懂得什么是完整的家,父母孩子在一起才是最重要的。”雅安至康定还不通公路,来往旅客靠乘滑竿、骑马或步行,马帮驮运货物。他们一家人雇了几乘滑竿和一个马帮,浩浩荡荡去康定。但没过多久,就因为生活难以为继而重返小县城雅安。

在1940年-1946年的大部分时间里,樊二南都与家人一起生活在这个安静古雅的小县城。只有大哥樊一生后来到四川绵阳国立六中读高中,并于1944年投笔从戎,加入远征军赴缅北和印度对日作战。

大哥参军,家人事先并不知情,等父母接到信前往寻找时,已不见人影。直到一个月后,大哥来信说已经到了部队,正在印度受训,还寄来一张身着军装、头戴钢盔的照片,家人才放下心来。

在雅安,樊家人暂时告别了颠沛流离的日子,也终于迎来了抗战的胜利。那一天,樊二南没等到药铺的陈先生回来讲《三国演义》,而是被突然四起的鞭炮声吸引到街上去,在人群中听到了日本投降的消息。而大哥樊一生则作为中国驻印军新一军的一员,在广州见证了中国第二受降区的日军投降仪式。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司