- +1

访谈︱《大分流》作者彭慕兰:白银资本到底是怎么回事

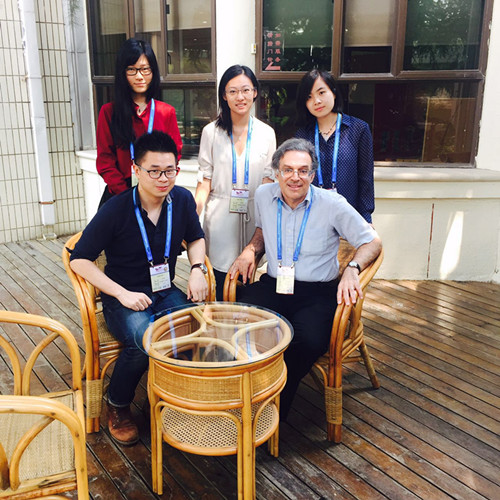

2015年8月23日—29日,有“史学奥林匹克”之称的国际历史科学大会在山东济南召开,美国著名汉学家、芝加哥大学历史系教授彭慕兰(Kenneth Pomeranz)先生以嘉宾评议人的身份参加了“国际视野下的中国”(China in the Global Perspective)主题会议。他在评议中再次强调了史学界“全球史观”范式的重要作用和影响力,并认为“跨越国族限制,强调多元交流”、“世界史观对旧有研究领域的再渗透”是其目前发展的主要趋势。

在会议间,笔者受澎湃新闻(www.thepaper.cn)委托,就国际历史科学大会的会议动态、史学界“全球史观”范式的讨论、对其代表作《大分流》的批评与回应等话题采访了彭慕兰先生。采访分两部分,此系上篇。

澎湃新闻:彭慕兰先生您好。自博士研究之后,这是您第一次回到济南吧?您觉得和过去相比,济南有什么变化吗?

彭慕兰:济南和过去完全不一样了。1990年代我来这里的时候,济南不像现在这么拥挤,人也变得健康多了。举个简单的例子,只要看看人们的牙齿,就可以发现比原来干净多了。环境也似乎变得更好了,1990年代我们来做田野调查的时候,还要到北京去呼吸新鲜空气;现在我们肯定不会这么干了。

澎湃新闻:您觉得这种转变是否和济南更加开放有关,和对全球化接受程度提升有关?

彭慕兰:绝对有关联,而且这种关联不仅仅是对西方,也包括东亚各区域之间联系。比方说,我第一次来的时候,由于冷战的缘故,从济南坐飞机到韩国是不可能的,但现在每天从济南到首尔的航班就有三四次。这些交流都促进了济南的现代化发展。

我觉得有一件事西方人总是容易忽略,就是当他们谈论到“全球化”议题时,他们总认为那是一种围绕西方展开的格局,但谈论中国议题时,其实更应该和“区域化”相关。西方人认为“全球化”思潮使得区域变得无关紧要,而我觉得恰恰相反,全球化让区域在一种新的层次上变得更加重要。以东亚为例,30多年前中国和韩国没有联系,和日本是敌对的,大陆地区与港台的联系也有诸多不便。我们那个时候的东亚研究,每个人都有自己专攻的区域,但相互之间不会交流。而现在,交流已不仅局限在贸易和商业上,在文化上也很频繁。从韩国到中国留学的人数已经和他们到北美的数量差不多了,这是过去不敢想象的。所以我认为,全球化在某种程度上也是一种区域化,这个观点很容易被忽略。

彭慕兰1993年出版的中国研究著作:The Making of the Hinterland: State, Society, and Economy in Rural North China,1853—1937(《腹地的构建:一八五三至一九三七年华北乡村的国家、社会、经济》)

澎湃新闻:回到这次国际历史科学大会的话题,我很荣幸参加您作为评议人的主题会议“全球视野下的中国”,显然,“全球史观”依然是史学界目前的主导方法论。我想请问,有哪几篇论文是您最感兴趣的,这些文章是否暗示了这种全球史方法论的某种发展趋势?

彭慕兰:很多很多篇我都很感兴趣,这次会议提交论文的质量相当不错,对我也有很大启发。我就例举两篇我尤其喜欢的论文吧。

第一篇是范德堡大学 Paul Kramer教授关于北美排华问题的研究文章,我觉得它映证了“每个时代都会创造出属于自己的历史学”这一说法,因为每个时代都有自己重点关注的事物。很多人都了解“北美对中国移民实施限制”这一历史事件,但由于六七十年代甚至到1980年代的学者对种族问题更感兴趣,所以他们更喜欢谈论种族歧视和种族驱逐;而Kramer 的文章则显示,如果我们重新审视中国移民群体,会发现这种限制和种族没有太大关系,而是更多地和阶级相关。我认为他之所以会发现这一点,和他所处时代有关:你看当代的全球体系,会发现阶级的变化是如此充满戏剧性,影响多么深远持久。所以当Kramer用这种眼光回溯19世纪,他就发现,其实那也更多和阶级变化更相关,而不是所谓的种族歧视,这和他对现代社会的观察是相吻合的。

所以我认为这篇文章的有趣之处在于,在看一些已经被无数次讨论的具体历史事实时,我们很自然地认可某种假设,从而不能像Kramer一样,通过角度的创新,把一些不该被忽视的史实给发掘出来。这是第一个我感兴趣的点,以当代的聚焦点来质疑过去不言自明的假设,从而发现更多历史的细节。

第二篇我感兴趣的文章是阿尔伯塔大学Yiwei Cheng教授关于“中国远东铁路建设”的文章。那篇文章的成功之处在于,作者回溯了民国那一段我们通常认为政府最为无力和无所作为的时期中,其实北洋政府在“远东铁路”和俄罗斯的谈判中是相当成功的,甚至在某种程度上它比后来的国民党政府的谈判更为成功,即使很多人都认为国民党政府是一个更为强大的国家政权。

我认为这其中有趣之处在于,这反映了一种对民国史的整体的重新评估的趋势。原来我们看民国史的时候,似乎看到的都是失败,但有柯伟林这样的学者就站出来说,等一下,他们并不是失败了,本来很多计划就是由他们开启了,只不过因政治原因没有完成罢了。所以当类似柯伟林这样的学者重新回看当时国民党生产和发展计划时,他们会发现,国民党的很多计划到了1949年后还在继续,而且执行计划的还是原来的那一帮人。因此,即便不推翻原来的假设,不去说国民党很成功,也不应该一棒子打死,而是认真地重新评估。这就打破了原有的史学划分,创造出一种新的民国表述,看到中国历史的延续性。这和全球史观的影响是密不可分的。

当然这种表述也有自己的缺陷,因为无论如何,国民党政权在大陆就是失败的,这个事实不能被否认;但他们确实打下了某种基础,而且这些基础通常是生产计划里最困难的一部分,包括执行很多技术上很复杂的、需要依靠外国力量才能完成的步骤,这在很大程度上促进了项目的进展和在1949年之后的成功。比方说他们请了专业的西方管理团队,这些团队在公司谈判上起到的作用显而易见,而不被民国落后的国情所限制。

相比之下,那种传统的中央—地方政权模式,在国民党时期遭遇了严重的失败。按过去的理解,这种模式在中国社会应该更容易取得成功,但事实上却是完全相反。这就带来了许多有趣的问题,我们还没有深入思考。像“远东铁路”的这类型文章,似乎暗示着国际法对全新的地区也有较强的适用性,而不是传统看法中的水土不服。这显示出全球史观对传统研究领域的渗透。这就是另外一篇我认为在另一个方面会对我很有帮助的文章。

这些文章都能显示出全球体系的一种特点,就是要超越传统的民族主义叙事的限制,不能被这种现代国家的划分限制了视野,因为这些所谓的国家内部的小群体间同样存在种种互动,比方说中国和德国一小部分工程师间的互动,其实有时候没必要上升到国别交流的层次研究,在个体层面和专业相关的层面进行研究就足够了。所以我们要打破那种什么都要上升到国家的研究视野,学会具体问题具体分析。

比方说像福建莆田这样的地方,因为移民的原因,外地人居多,非本地居民占有更大的人口比例。如此情况下,他们更依赖于“老乡”和“关系”来建立起契约和网络。这说明了在莆田,习惯法依然起到了很大的作用。当然这种情况并不具备普适性,因为中国国家内部也存在着极大差异,我们不可能利用莆田的情况来分析河南,河南人对于成文法,而不是习惯法的遵守程度显然更为明显。这就说明了一个具有全球视野的历史学家,对于区域差异的敏感度要更高,某种方案的具体执行,在不同地区,做法就会完全不一样。

这不仅仅局限在中国。你看,西班牙庞培法布拉大学Permanyer教授的西班牙商船研究,商人里有很多是西班牙人,但他们都是为英国的皇家菲律宾公司服务的,包括一些住在马尼拉的亚美尼亚人,过去有人把他们划分为西班牙人,但事实上他们对西班牙没有任何归属感,甚至对西班牙皇家政府是带有憎恶和反感的。如果把他们归为西班牙人,我们就无法从他们群体的本质层面出发,发掘那种更为广阔的,和国别无关的关联,比如说他们共同使用的一种全新的语言,共同运用的商业性逻辑,这些都和国家没有太大关联。

澎湃新闻:我想分享一下我自己比较感兴趣的文章,社科院万明研究员的那篇关于白银货币化的文章尤其让我兴奋,比如“正是中国民间白银的自发需求促进了南美的银矿挖掘,最终间接导致了英国工业革命”的观点显示了一种全球的流动性和互动。您能详细说说白银在全球体系里到底起什么样的作用吗?另外像白银这样的互动性案例,还有哪些?

彭慕兰:很高兴你能提出这个问题,像白银这种全球性互动的媒介,是史学家多年都在关注的话题。但传统的话语中有很多错误:首先是把白银看成一种现代性的钱,所以很多人会认为中国所谓的朝贡贸易里,过去的人认为所谓白银流动,是中国对外商品输出换取的现金,就和我们现在卖东西要收钱一样。但问题在于如果这仅仅关乎支付的话,任何类型的钱都应该进入中国,黄金也应该进入中国,而不仅仅白银而已。但事实上,黄金在那个朝贡体系里属于输出的物品而不是输入的钱。这就说明了中国在那个时候所期望得到的,或者说白银在这里起到的作用,不仅仅是支付而已,很有可能向着货币化的倾向发展着,变成一种新式的货币。

第二种错误在于那种对于中国的偏见,认为中国不需要从西方得到什么物质上的补助,他们在朝贡体系中只是为了宣扬我们“天朝上国”而已,于是中国人就不是那种西方理性消费者,而是所谓的“他者”,这也是一种典型的“中心论”。白银在民间的需求,恰好说明了中国明朝时期民间的自主性非常强,拥有很多理性的消费者。事实上,正是因为明朝后期对货币系统的破坏,导致了整个经济的低迷,为此政府急需要通过自下而上的方式重新建立一套新的货币系统,而民众自发对白银的需求使得这套系统的形成成为可能。这就是万明论文高明的地方,她指出这套新的货币系统不是由政府驱动而是民间自发形成,从而体现了民间自主性和互动性,打破了那种僵硬的偏见。

还有一点,就像你刚刚提到的那样,白银在全球的互动性。你看看之前白银需求在西方其实直到19世纪前还不是很强的,甚至相当之低,而挖掘白银的成本其实是很高的。如果没有中国以及印度对白银货币化需求的提升,白银价格很有可能一路走低,而像西班牙政府在开采白银所维持的成本变得更高。为了停止亏损,他们很有可能就会关闭位于南美的事业,从而提前停止对美洲的殖民。假想一下,如果这种情况发生了,这个世界该是一种多么不一样的场面。所以,我们今天见到的全球体系和早期的全球体系是完全不同的,那时更多的是一种多元多中心的体系,没有所谓西方东方的高低之分,都是能动的一部分,都对这个世界体系起到很多作用,区域、个体包括国家间的互动,都构成了这种灵活而流动的现象。

我之所以说区域性的互动,包括你刚问的除了白银外还有什么别的案例,我这里有一个不大成熟但很有意思的观察:就是山西的人参生产在明朝已经枯竭,那么明朝对人参的需求后来来自于哪里?其实是来自于东北,那么谁那个时候谁控制着东北?努尔哈赤的祖先们。那些到了中国的白银,其实有很大一部分,因为明朝对人参的购买而流入到了满族人手里,从而养活了一大批的满洲人,夸张的说,就是“明朝用白银养活了未来自己的敌人”,当然他们并没有意识到这一点。这就是历史的吊诡和复杂之处。我们如果用原来的观点,是无法观察到的。

澎湃新闻:对于全球视野下的中国研究,有一些大陆学者提出了号召中国学者“立足本土研究,不迷信流行范式”观点。他们认为,“中国学者不应该过多地讨论全球化,因为这会导致我们失去中国的主体性与完整性”,您怎么看?

彭慕兰:我觉得这里面没有冲突。跨地域的视角对于一些学术问题而言是非常有用的,但对于另一些就没有那么有用。如果我想知道白莲教叛乱的根源,外部世界就没有那么相关。如果我对文化史感兴趣,并且想知道实证研究的兴起,一样的,外部世界也没有那么的相关。所以对于一些学术问题来说,以内部为焦点的方法确实是最好的方法。

澎湃新闻:那些中国学者认为他们应该坚持中国的文化传统。但这是他们的研究方式,而您也有您的研究方式。这不冲突,这更多的是个人选择。

彭慕兰:对,这也是基于研究主题的选择。我在数年前发表了一篇研究崇拜泰山娘娘的历史的文章,这个故事里没有外国人,它怎么可能会有外国人呢。所以不同的研究主题需要不同的学术技能,针对空间的和时间的技能。我觉得很多时候,来来回回往返于这些不同的学术技能间,我们会学到很多。我们会思考,如果我从这个视角而不是那个视角看,事情会怎么样?如果我从中国内部看会怎么样?从东亚的范畴看呢?抑或是从全球的视野看呢?又或者是从村庄的角度看呢?所以我觉得历史学科很好的一点是,它鼓励灌输给人们一套智力技能,让人们思考我想要用什么技能去研究这个事情,包括时间和空间的技能。因为我们都知道,当我们分别把一个事件放到10年、20年的范畴和放到100年的范畴里去研究时,我们所得出的该事件的影响会是不同的。这之间没有冲突。所以我觉得重要的是,这也是历史思维对世界的贡献在于,它让人们明白,如果你想细致严谨地研究一个历史事件,10年的研究框架和100年的研究框架都需要,地方性的动态和更宽范围的动态也都需要。人类就是如此做决策的。如果你只看一个方面而不看其他的,你会漏掉很多重要的信息。

澎湃新闻:这就是大会应有之义。它将不同领域、不同国家的人聚集到一块,一起去讨论他们各自的领域,呈现出一个全面的图景。

彭慕兰:没错,就是这样的。

澎湃新闻:那我能不能就此归纳为,将“我们必须要去研究中国的而不是西方的传统与文化”这样的学术思维强加给历史学者是不好的且不合适的?

彭慕兰:这是一个很好的归纳。事实上我认为,如果一些学者选择这样做,这没有问题,我会表示尊重。但无论是立足中国传统,还是全球眼光,中间必须要有一个对话。历史学科做的是,让你思考不同的时间与空间的技能时,认识到它们就是不同的视角与层次,因为你拿显微镜观察事物和你用望远镜观察事物,看到的东西是不一样的。好的历史学家和好的训练历史系学生的方式所做的是,让我们了解到不同的角度与视野,并且思考他们之间是怎么交互的。事实上,任何一个研究,并不会让其他的研究变得不重要,事实上它们都是彼此相关的,也都是彼此需要的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司