- +1

瀛寰新谭|不会念汉字就不配当日本首相?

今年是世界反法西斯战争胜利70周年。日本称之为“终战”,意即日本于1945年战败,结束战争。中日两国之间的关系可谓充满爱恨情仇。日本在历史上曾大力向中国学习先进的文明,而自近代以来两国之间兵戎不断,杀得尸山血海。至今,两国关系还常因为日本的“谢罪”及领土问题时有波澜。但无论如何,中日两国在文化上的亲缘关系是斩不断的。最显著的表征就是今天日语中还保存了大量的汉字。

不过,这种亲缘的前景似不容乐观。日本自“终战”以来,其汉字教育的情况可谓每况愈下。最近正在播出的日剧《民王》中就有一个情节反映了日本人识读汉字能力堪忧的现状。

《民王》的主人公是一对父子,父亲是新当选的日本首相,儿子则是个担心自己能否从大学毕业的笨蛋。因为某种不知名的原因,两父子的灵魂发生了互换(这也是日剧里经常用的一个老梗)。于是就发生了这样一幕。

《民王》第一集里,在回答国会议员质询时,首相拿着秘书拟好的稿子照本宣科。然而,首相的躯壳里,是他那个笨蛋儿子的灵魂。于是,稿子上那些汉字几乎无一幸免地被念错了。

比如,未曾有(ミゾウ,mizou,前者为日文片假名,后者为罗马音转写,下同),被念成了ミゾーユー(mizoyu);直面(チョクメン,cyokumen)被念成了ジカメン(jikamen);脱却(ダッキャク,dakkyaku)念成了ダツキャク(datsukyaku)。

首相对汉字的无知通过电视直播大白于天下。一时间舆论大哗。

新闻报道这样说:

纳尼!日本人不也用汉字嘛,又不是只用abcd的西洋人。怎么还会觉得汉字难呢?

但是事实就是:尽管日语词汇里有很多汉字,但是对日本人来说,汉字还是很难的文字。

稍知中国古代史的人都知道,大唐盛世的时候,日本不断地派遣唐使、学问僧来中国学习唐朝文化,汉字也随之传入日本。所以说到底,对日本来说,汉字还是一种外来文字。真正属于日本自己的文字,是日本人参考汉字创制的假名。

相比汉字而言,假名没那么复杂,就如同abcd那样,一个假名代表一个音,几个假名凑起来就是一个词汇。和英文一样,假名只是一种拼音文字。更重要的是,假名的笔画要比汉字简单得多。

比如日文平假名中的五个元音:あ、い、う、え、お。其发音转写成罗马字是:a、i、u、e、o。如果用汉字来表示这五个音,大致可以写成:阿、一、乌、诶、哦。尽管选取了笔画简单的汉字,但是假名和汉字两者的笔画繁简,还是一目了然的吧。

学汉字又要记笔画,又要记意思,又要记发音。这对彼时连文字都没有的日本人来说实在太难了。换句话说,日本人造假名也是被汉字的难学给逼出来的。有了假名,最起码可以给那些汉字注音。而汉字的发音,在有了假名之后也变得复杂起来了。

古代日本并非没有自己的语言,只是缺少记录语言的文字。一座山,日本人当然会用他们自己的语言去称呼。有了假名以后,就能把日语的“山”的发音给写出来了。这当然和“山”的汉字发音是不同的。所以汉字在日语中就有了两种读法,即音读和训读。音读是照汉字本身的发音读,比如“山”读成サン(san,这是“山”字的汉语古音,跟现代的汉语拼音不同);训读则是将汉字所表达的意思用日语本来的发音来读,“山”读成ヤマ(yama)。

而音读的汉字发音又因其传入日本的路径或时间而分成吴音、汉音、唐音。吴音是南北朝时自百济(古代朝鲜半岛的国家)传来的汉字读音;汉音则是遣唐使自长安带回日本的读音;唐音是自宋朝以降由禅僧带来的读音。现代日本汉字的音读普遍使用汉音,吴音用得较少,唐音几乎不用。这又使日本汉字的读音进一步复杂化了。

比如,“行”这个字,训读可以读成ゆき(yuki);用吴音音读则读成ギョウ(gyou);用汉音音读则读成コウ(kou)。日语中表示列车行驶方向的“行”读成ゆき,银行则读成ギンコウ(ginkou);行列则读成ギョウレツ(gyouretsu)。也就是说,一个汉字在日语的不同词汇中会有不同的读音。

前面列举的《民王》中被读错的汉字“直面”的“直”,正确读法应该读成チョク(cyoku)。但如果换个词汇,比如《liar Game》中的女主角神崎直,因为天性纯良,容易轻信,人送外号“バカ正直の直”,意即“正直到蠢的小直”。“正直”的“直”就不能读成チョク,而是读成ジキ(jiki)。“直面”、“正直”的“直”是用音读来读的。而神崎直这个名字中的“直”,则根据训读读成ナオ(nao)。

这样的例子可以举出很多。一个日文汉字有这么多种读法,其复杂程度恐怕已经超过我们中国汉字的多音字了。据说有一次《人民日报》招聘日文编辑,面试就是要求应聘者将一张《人民日报》上的汉字全部用日语音读的读法念出来。就算是考过日语一级的小伙伴们,这也是很难的吧。

那个笨蛋儿子只是没搞清楚不同的词汇中的日文汉字有不同的发音。比如他把直面念成ジカメン(jikamen)。其实ジカ(jika)确实是“直”的一种读法,而且还是很少见的一种读法。所以剧中民政党的大Boss才会有这样的反应:

既然汉字那么难学、难读,日本人为什么在发明了假名之后没有舍弃汉字呢?这当然和日本历史上长时间学习中国有关。环顾整个东亚,就古代中国的文明最发达,日本要跟咱们学,自然斩不断和汉字的羁绊了。再一个,在古代日本汉字还可以大大提升一个人的逼格。

汉字的难学,可谓是“梵文不出,谁与争锋”,差不多是全世界人民公认的事情了。中国古代文盲率高,其实也是拜汉字难学之赐。既然难,学起来就要花大量的时间和精力乃至金钱(古代书也是很贵的)。试想一个全家人勤奋工作以求温饱的家庭,哪能容许有人天天不下地干活,窝在家里学哪些七曲八拐的方块字?只有那些有钱有闲的人,才有闲情雅致去学习汉字的笔画,讲究它的发音。在古代日本,能写汉字,能作汉诗,并能用汉语吟诵,那就是身份地位的象征啊。

周作人在他翻译的《古事记》的前言中提道,在《古事记》成书的日本奈良时代,“文化全然是以中国文化为主的”,“宫廷政治与宗教(佛教)上用的全然是汉文,当时社会上有势力的人大抵有相当的汉文化,能写作像样的诗文,安万侣的《上古事记表》便是一篇很好的六朝文,而孝谦女帝的天平胜宝三年(公元751)所编的《怀风藻》里所收汉诗一百二十余篇,作家至有六十四人之多,可以知道这个大概了。”

而《古事记》这部记录日本古代神话、传说、歌谣、历史故事的书,则全以汉字写成(《古事记•引言》,周作人译,中国对外翻译出版公司,2000)。

而比《古事记》稍晚的《日本书纪》是日本第一部由天皇下令编撰的正史,全文也以汉字写成。请看下图。

可见在古代日本,能写、能读汉字、汉文的都是那些宫廷贵族或佛教僧侣。他们是当时最有知识的社会精英。上流社会的汉文化修养,在描写平安时代宫廷贵族生活的小说《源氏物语》里也屡有反映(我手头的《源氏物语》是丰子恺先生的译本,共三册,人民文学出版社分别于1980年、1982年、1983年出版,以下引用只标明册数及页数)。

主人公源氏与一群青年贵族在谈论各自的风流韵事时,其中有个藤式部丞说起自己曾到一位文章博士(平安时代的官名)家中请他教授汉诗汉文,乘机便向人家的女儿求爱,文章博士为此办酒庆祝(这是日本平安时代的风俗,读者诸君若非高富帅,请勿擅自妄想),高歌白居易《秦中吟》十首之一《议婚》:“听我歌两途”。而那个女儿“书牍也写得极好:一个假名也不用,全用汉字,措辞冠冕堂皇,潇洒不俗。”(上册,页37)。另一位谈话者左马头也提到在九月重阳节宴席上,要“凝思构想,制作艰深的汉诗。”(上册,页40)。

而《桥姬》一章中则提到某位亲王除了教女儿学琴、学棋外,还教她们玩“偏继”的游戏。日文称汉字的左边为“偏”,右边为“旁”。只示旁而叫人猜偏的游戏称为“偏继”。或者双方轮流给旁上加偏,加不出者为负。(下册,页936)。

《末摘花》一章里源氏在元旦的游艺会上表演男踏歌,即男子表演的踏歌舞步。不但舞,还得唱,唱的歌词就是唐诗或日本诗歌。(上册,页150)。

那时候,身为一个贵族,要是不懂汉文,人家都不带你一块儿玩。

主人公源氏则对白居易的诗非常熟悉(其实应该是作者紫式部的喜好),书中有很多他吟诵白居易诗的场景。比如源氏的妻子紫姬去世后,源氏每每触景深情,闻得夜雨敲窗,便吟白居易《上阳白发人》的“萧萧暗雨打窗声”之句,见无数流萤乱飞,又想起《长恨歌》中的“夕殿萤飞思悄然”(下册,页880、882)。

平安时代末期,原本是公卿贵族的爪牙,所谓“王家的看门狗”(王家の番犬)的武士阶层的势力崛起了。最终以源赖朝建立镰仓幕府为标志,结束了平安时代。从此天皇大权旁落,武士成为日本的实际统治者。这些武人也知道,“马上得天下”,不能“马上治天下”。因此,在他们掌权的几百年里,汉字还是武士需要学习的知识。我在日本参观大阪天守阁中展出的藏品时,就见过大量安土桃山时代(又称织丰时代,即织田信长和丰臣秀吉相继称霸日本的时代)的文献,几乎全用汉字书写。可惜不能拍照。

明治维新之后,号称“四民平等”,也建立了义务教育制度。学习汉字不再是精英的特权,而是如“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”了。即使日本那时嚷着要“脱亚入欧”,报纸上的汉字还是多过假名。抗战时期,上海的老中医陈存仁回忆自己读日文报纸的情形说:“那时的日本文字,不像现在全用‘片假名’,几乎有五分之三是中国字,即使不懂日文,单看五分之三的中文,也可以连串起来,从中读到大体的内容。”(陈存仁:《抗战时代生活史》,广西师范大学出版社,2007,页338-339)

不过,用汉字写的日本文言文,一般日本老百姓还是看不懂的。比如昭和天皇“玉音放送”的《终战诏书》。日本国民第一次听到天皇的声音就是宣告战败的广播,但是大部分人应该是“有听没有懂”。网上可以查到诏书的日文原文,汉字估计占全文的七成以上。有一定文言基础的中国人应该能把意思看出个七七八八的。

尽管从江户时代末期开始就不断有废除汉字的声音,但日本汉字教育的衰落大概还是以二战战败为起点的吧。战后,应联合国军最高司令的要求派遣而来的美国教育使节团,写报告提出日语拉丁化的改革方案。日本人虽未抛弃汉字和假名,但大幅度地限制使用汉字,推行简体字。战后“教育汉字”和常用汉字一直在逐渐减少。日本文化厅实施的2011年《关于国语的舆论调查》显示,与2001年时相比,“感觉自己写不出汉字了”的人增加了25%。

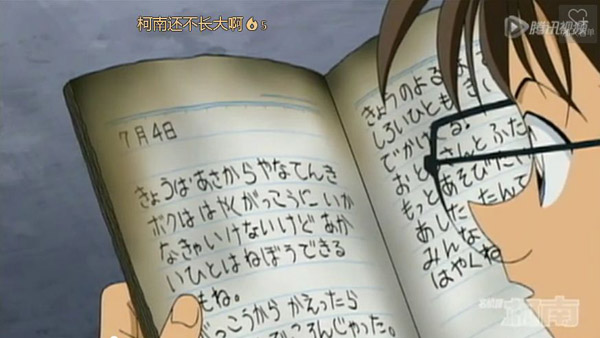

二战以前的日本小学生不知道怎么样。二战以后大势所趋,再加上汉字的确难学。现在日本小学生的日记应该都像下面这样,满篇都是假名了吧。

不仅小学生,中学生年纪的人汉字水平之渣也不遑多让。比如《银魂》中的志村新八君。

大学生的情况应该好一点,但是像《民王》里那个笨蛋儿子那样,会把汉字读错的人应该也不在少数。

从日剧《民王》也可以看出,尽管日本人的汉字水平在下降,但是在日本人的观念里,正确地使用汉字还是被视作精英分子的必备素质。所以,首相读错汉字才会引发“质疑不断”、“有失国体”、“那种傻瓜竟然是日本总理”这些评论。而在电视前看直播首相的本尊质问秘书为什么不在稿子上给汉字注音时,秘书小哥也是一脸不可思议的表情说:“你不是开玩笑吧?!”

日本国内也有不少人呼吁加强汉字教育。我以前读过一本在清华大学执教的日本学者写的日本史的书,书名和内容都不记得了,但对他《后记》中的一段话印象深刻。他说加强汉字教育可以促进中日之间文化上的亲近感,进而有助于改善中日关系。

增强中日之间的亲近,汉字固然是一道重要的桥梁。但光指望日本的努力就好像守株待兔,我们自己也得争气才行。尤其是日本,向来是谁牛就服谁,唐朝强大它就一个劲儿学汉字。白村江一战被唐朝打败后学得更欢。美国用原子弹把它扔趴下了,日语中源自英语的外来词也就多了起来。比如パニック(panikku,panic,前者为日文读音的罗马字转写,后者是该日文词汇对应的英语词汇,下同);ホテル(hoteru,hotel);トイレ(toire,toilet);オッケ(okke,ok);アイドル(aidoru,idol)。

最后郑重声明一点,我可没有染上那种极端民族主义情绪,在此高呼“荡平东京”。借用日剧中反复出现过的一句台词“战争是愚蠢的”。比实力也不是光比谁的船坚炮利。终战70年了,我们应该有更文明的较量方式。

“瀛寰新谭”是一个中外交流史专栏,旨在从各个维度和面相罗掘、解读旧文献,以启发新外交。逢周末放送。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司