- +1

被剥夺的名字和人生,美国原住民寄宿学校和加拿大一样悲惨

原创 韦华编译 加拿大和美国必读 收录于话题#寄宿学校2#原住民3#美国教育6

编译|韦华 编辑|南默

近期,加拿大原住民寄宿学校的黑暗历史不断被媒体挖掘。那美国的情况如何?《纽约时报》7月19日发表了一篇报道,介绍了美国原住民寄宿学校的黑暗历史。报道揭示,那些悲惨的过往,仍然在纠缠着幸存者们如今的人生。

赞巴哈(Dzabahe)永远记得那一天,那是20世纪50年代的一个早晨,也是她以祖先的方式进行祈祷的最后一天。

那天天一亮,她就拿起一个小袋子,跑到沙漠中一个面向旭日的地方,向四个方向洒下taa dih'deen(也就是玉米花粉),以此为新的一天献上荣誉。

在那之后,她被带到了寄宿学校。从此,她几乎被剥夺了一切。

在到达寄宿学校的几个小时后,她就被告知不能继续使用她的母语——纳瓦霍语。她母亲为她缝制的皮裙和串珠软皮鞋也被收走,像垃圾一样被塞进了塑料袋里。

她被安排穿上裙子,长发也被剪掉——虽然这在纳瓦霍文化中是一种禁忌。

在她被送进宿舍之前,还有一样更重要的东西也被拿走了:她的名字。

寄宿学校儿童下葬一幕。来自:推特视频截图

现年79岁的贝西·史密斯(Bessie Smith)本来也不叫这个名字,这是以前在亚利桑那州的寄宿学校时,老师给她起的名字,不过她现在仍然在使用这个名字。她说:“你本有一套信仰系统,一种你已经接受的生活方式,然后它被如此随意地取走了,就像你自己被侵犯了一样。”

最近,在加拿大政府曾经开办的原住民儿童学校内发现了一批无名坟墓——在不列颠哥伦比亚省有215个坟墓,而萨斯喀彻温省则有750个。

这一发现,将那个被遗忘已久的噩梦再次公之于众。

但对加拿大和美国的原住民们而言,这个噩梦却从未被遗忘。

这些“发现”再一次提醒我们,许多仍活着的美国原住民都是实验的产物——强行将儿童带离其家庭和文化的实验。

他们中的许多人仍在挣扎,他们想弄清楚:他们过去是谁,现在又是谁?

在美国政府为原住民开办寄宿学校的一个半世纪里,数十万儿童被安置在一套系统性的机构中,接受教育,其目的是“使野蛮人变文明”。曾有团体估计,到20世纪20年代,近83%的美国原住民学龄儿童都在这种学校上学。

南乌特部落的成员老罗素·博克斯(Russell Box Sr.)说,“当有人在你成长过程中对你做一些事情时,它在精神上、身体上、心理上和情感上都会产生影响。”

他在6岁时被送到科罗拉多州西南部的一所寄宿学校。

他说:“我们不能说自己的语言,也不能唱我们的祈祷歌曲。也许这就是我现在仍然无法唱歌的原因。”

近日,美国内政部长德布·哈兰德(Deb Haaland)宣布,政府将对以前的设施进行搜查,以辨认儿童的遗体。她是这个曾经管理美国寄宿学校的部门的第一个原住民领导人,她的祖父母也曾在寄宿制学校学习。

许多儿童也死在美国的学校里,这一点毋庸置疑。

就在上周,南达科他州的一个部落保留地举行了一场仪式,9名曾经在宾夕法尼亚州卡莱尔的寄宿学校丧生的拉科塔儿童,在这场上仪式上被挖出并穿上水牛袍下葬。(注:由水牛皮制成的原住民传统服饰)

联邦档案和报纸记录了许多学生的死亡。在科罗拉多州的两所学校旧址中——大路口印第安人学校以及刘易斯堡印第安人学校,人们正在根据这些记录内容,开始寻找其他学生的尸体。

刘易斯堡学院院长汤姆·斯特里提库斯(Tom Stritikus)说:“在寄宿学校曾发生过一些可怕的事情,重点是,我们需要揭露它们。”

通过教育同化美国原住民的想法可以追溯到殖民地早期。

1775年,大陆会议通过了一项法案,为美国原住民青年的教育拨款500美元。到19世纪末,寄宿学校的学生人数上升到了2.4万人,拨款金额也飙升到260万美元。

这些学校,被视为一种更便宜、更便捷地处理“印第安人问题”的方式。

历史学家大卫·华莱士·亚当斯(David Wallace Adams)曾在 《灭绝教育》中描述,19世纪末的内政部长卡尔·舒尔茨(Carl Schurz)认为,在战争中杀死一个原住民需要花费近100万美元,而让他的孩子接受8年的学校教育却只需要1200美元。

理查德·H·普拉特上尉(Capt. Richard H. Pratt)是第一批寄宿学校的创始人之一,他在1892年写道:“一位伟大的将军说过,唯一好的印第安人是死人(注:这句话是美国第26任总统西奥多·罗斯福所说)。从某种意义上说,我同意这种观点,但仅仅在这个方面:这个种族中所有的印第安的部分都应该被杀死。杀掉他身上的印第安文化,拯救他的人。”

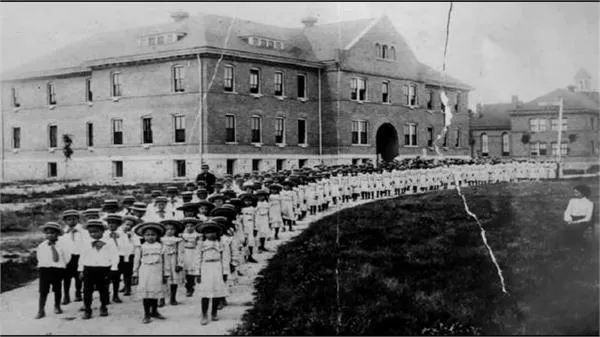

Mount Pleasant Indian Industrial Boarding School via wikimedia.org

据在那些学校里幸存下来的人描述,遭受暴力已经成为了日常。作为惩罚,诺曼·洛佩兹(Norman Lopez)曾经被罚在角落里坐了几个小时,他在6岁左右被送到了位于科罗拉多州西南部的乌特职业学校。

他说,当他试图站起来时,一位老师就把他抱起来并摔往墙上。然后,老师再次把他抱起来,把他头朝下扔到地上。

洛佩兹先生如今已经78岁,他说:“我以为这就是学校的一部分。我没认为这是虐待。”

不过,一个并不太暴力的事件却在他的记忆里,留下了更深的印记。

他的祖父曾教他用雪松的树枝刻出了一支笛子。当他把笛子带到学校时,他的老师敲碎了它,然后,扔进了垃圾桶。

但他仍然在那时就明白了,雪松笛子和他的本土音乐是多么地特别。他描述着他的祖父教给他的音乐:“这就是神。神通过空气说话。”

他说,这个教训很明确,他既需要顺从,也需要反抗。

他谈到雪松时说:“我必须保持沉默,对这种事情早已习惯了。但树是不会放弃的,我也不打算放弃。”

几十年后,洛佩兹先生又继续吹起了笛子。他住在科罗拉多州托瓦克的乌特山乌特人保留地,他在家中雕刻笛子,并在一个自制的工作室里进行录音。

在寄宿学校里,博克斯因说乌特语而受到严厉的惩罚,以至于博克斯为了让孩子们免受他所承受的痛苦,拒绝教他的孩子们说这种语言。

随之而来的是多年的酗酒。博克斯的婚姻破裂了。直到中年,他才走到一个岔路口。

他指着自己的心脏说:“我这里一直在向往着,我的精神一直渴望站在这房间里”,他指的是每年太阳舞节期间舞者进入的药房,这是乌特人最重要的仪式之一。

“然后有一天,我对自己说;‘现在我要站起来’。当我说这句话的时候,内心就有了一簇火焰。”

现代太阳舞节。Photo by: NPGallery via wikimedia.org

他第一次去了太阳舞节,也停止了饮酒。今年,他的一个女儿联系了自己的母亲,问她是否可以教自己如何制作珠子软皮鞋。

但对许多人来说,伤口仍然无法愈合。

60岁的杰奎琳·弗罗斯特 (Jacqueline Frost) 是由她的乌特人姑妈抚养长大的,她是寄宿学校的女校长,接受了这一制度并成为其执行者。

弗罗斯特说,她记得那些殴打:“我不知道是扫帚还是拖把,我只记得棍子的部分,我姑姑向我挥舞着。”她补充说:“还有皮带、衣架。鞋子、棍子、树枝、铁丝。”

她也靠酒精麻醉自己。她说:“尽管我已经接受了很多心理咨询,我却仍然会说,‘为什么我是这样的?为什么我内心有这种丑恶的感觉?’”

直到世纪之交,爆发了一场辩论:在部落土地上直接建学校是否会更好地“把文明带给印第安人”?

1902年,政府在科罗拉多州伊格纳西奥的南乌特人保留地完成了一所寄宿学校的建设,而博克斯和洛佩兹都在这里上学。这所学校在几十年前就被关闭了,但其影响可以用两个统计数据来概括。

在19世纪,当联邦特工在保留地内搜寻儿童时,他们抱怨说,那里几乎没有会说英语的成年人。部落发言人林赛·J·博克斯(Lindsay J. Box)说,今天,在一个不到1500人的部落中,大约仅有30人能讲流利的乌特语。(博克斯先生是她的叔叔。)

几十年来,史密斯也几乎不说纳瓦霍语。她以为自己已经忘记了,直到多年后她在丹佛的医院担任病人收治主任时,一对纳瓦霍族夫妇带着奄奄一息的婴儿前来就诊,她说,她的语言能力又回来了。

这标志着她的内心转折。她意识到,她以为已经被打走的词汇仍然存在。当她回首往事时,她认识到自己曾以微小但有意义的方式进行抵抗。

从她开始寄宿的第一天起,她就再也没有练习过向四方祈祷的晨祷。

由于不能用外在的形式祈祷,她说她学会了在内心做。

到了晚年,她开始使用传统元素制作珠宝,比如用刺柏树的干果制作的“鬼珠”。当她开始在网上销售时,她选择的域名是:www.dzabahe.com。

这是她出生时的名字,在寄宿学校里被夺走的名字,这个名字在纳瓦霍语里的意思被传承了下来,意为 “反抗的女人”。

原标题:《被剥夺的名字和人生,美国原住民寄宿学校和加拿大一样悲惨|深度》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司