- +1

宁泽涛大声说“我是黄种人”,错了吗?

宁泽涛勇夺百米自由泳世界冠军,举国欢腾,女生痴狂。他更是喊出了那句近代以来一直回荡在中国人耳边的声音:“我是黄种人,我是中国人,今天我做到了!”相比这句话,网民更热衷的是舔屏,数腹肌,叫老公,传八卦。对于一个处于上升期的现代化大国,夺冠既是惊喜,也在意料之中。

不过在知识界,这声呼喊还是引起了一些议论。看到新闻,我本人立刻想到北大历史系教授罗新先生两年前为美国学者奇迈可著《变成黄种人》一书写过的书评《我们不是黄种人》。果然,宁泽涛夺冠后,这篇文章被一些学者重新翻出。这是一篇令人受益匪浅的书评,不过放在宁泽涛夺冠的气氛下拿出来,需要一点勇气。一些网民表现出不满,认为这是掉书袋,甚至有网友请作者再写一篇《我们不是炎黄子孙》。

普通网民无暇阅读深度作品是一方面,但另一方面,知识正确的事情,放在日常现实中难免削足适履。假如要完全遵从“科学”的洁癖而反对种族色彩言论,那就必须同时写一篇《我们不是白种人》、《我们不是黑种人》甚至《我们不是红种人》,并要人们一起接受,但黑人、白人的说法在日常生活中非常方便,因为很直观,普通人不会为此较真。

“黄种人”的情况要特殊些。冷静阅读这篇《上海书评》年度最佳文章可以获得很多有趣知识。简单归纳,就是“以肤色划分人种”是一个西方的近代发明,正如“民族主义”也是一个近代发明。马可波罗时代,西方人到东方旅行,惊叹于东方璀璨的物质与文化文明,在他们眼中,中国人的皮肤和他们一样白,或者是略暗的白色而已。随着东方的衰落被西方人感知,西方“科学家”在进行人种分类时候,开始使用带有贬义色彩的词汇来描述东亚人,“黄”在此时出现了。林奈首先使用拉丁词汇fuscus来描述东亚人的肤色,通常可以理解为深色或棕色。在1740年的德文译本中,这个词被译为德语的gelblich“微黄”。这是亚洲人种的肤色从各种可选择颜色最终走向“黄色”的重要一步。“而更重要的一步是由林奈本人迈出的。他在1758-1759年出版该书第十版时,把亚洲人的颜色由fuscus改为luridus,而这个词可以译为黄、淡黄、蜡黄、苍白、死一般的颜色。”

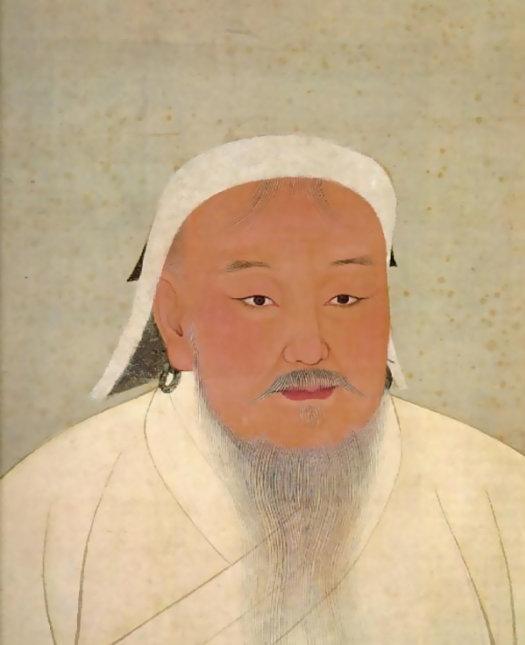

在视觉经验上,中国人的皮肤无法用一个黄字概括,有人比很多白人要白,有人肤色比较深,但终于被西方种族“科学家”归结为黄种人,并视之为从低级的黑人到高级的白人之间的一个过渡。某些生理特征和病症被描述为黄种人专有,比如眼角赘皮显得面容狡诈(想想成吉思汗画像,上眼角皮盖住了下眼角皮),既然这种特征只在欧洲儿童身上会出现,于是在进化论的视角中被看作低等人种的特征。唐氏综合征患者因为脸宽且眼珠向上,被认为像蒙古人,从而“映证”了蒙古人长相是人种退化的痕迹。“黄祸论”也伴随着人种“科学”诞生了。《变成黄种人》一书揭露了很多此类荒诞历史。

但在我看来,“荒诞”不是“虚无”,而是历史力量的歪曲体现,就像荒诞不经的梦境总是歪曲体现着真实的欲望。人种学,作为欧洲殖民势力扩张的精神一翼,和民族主义一样,具备沃格林所谓的“政治激发力”,也和船坚炮利一样,成为西方侵略扩张的武器之一。

“黄种人”的观念在欧洲形成,又输入东亚被东亚人接受。康有为就曾在《大同书》里说:“白人、黄人才能、形状相去不远,可以平等。”

奇迈可不了解的是,从1949年中华人民共和国建国到改革开放开始,黄种人认同很少出现于大众文化领域,因为革命化时期的族群认同主要系于阶级斗争、被压迫人民反霸反资等政治坐标。藏人都可以在反抗农奴主的主张下和汉人无产阶级亲密无间。黄种人认同的回潮是在1980年代以后通过大众传媒和娱乐的兴起实现的,这方面程映红教授发表在《文化纵横》的《当代中国的种族主义言说》说得很清楚。罗新教授提及的《龙的传人》恰恰是在1980年代爆红。加上著名纪录片《河殇》的“黄色”论述,以及诸如张明敏《我的中国心》、刘德华《中国人》、谢霆锋的《黄种人》等广为传唱的歌曲,黄皮肤黑眼睛成了新民族同声合唱的闪亮音符。程映红认为,海外华人与大陆隔阂太远,只有通过表面的黑头发黄皮肤或者抽象的“血脉”之类外貌公约数,才能很容易找回彼此的认同。他不无激烈地称之为“爱国主义朝贡”。他没有说的是,当时中国刚刚走出以阶级斗争为纲的政治路线,强调以爱国主义而不是阶级斗争来统合最多数的全球华人。关于中国心或者黄皮肤黑头发的歌唱,虽然有谬误,在当时的语境中却是化解伤痕重整人心的有效做法。

无论人种学还是铁甲船炮,都是强者持有的一种“科学”装置,是武器的批判。面对船坚炮利,中国人必须通过知识启蒙、改造社会结构和发展工业生产来获取同样的能力。面对人种学,我们固然不应该以谬传谬亦步亦趋,但问题在于,仅仅指谬或者解构人种学本身是足够的吗?

历史科学家的文章给出的只是基本的旁观态度,但面对“武器的批判”,仅仅“态度”还不够,放在现实运作中间,正确的态度也往往错位。

罗新认为:“蒙古人种、黄色人种、黄皮肤这样的观念与词语,在今天的西方主流媒体上,在西方科学论著中,却基本销声匿迹了。这不仅是出于所谓‘政治正确’,其实主要是出于‘知识正确’,因为现代科学早已脱胎换骨,抛弃种族思维了。”果真如此?即便西方科学界已经抛弃种族思维,但媒体和大众意识有没有抛弃这种思维呢?答案并不难找。

经常观察西方媒体,可以了解他们在这方面高度的操作技巧。即便不再使用race这样的词汇,也可能使用别的词汇代替。长期驻法国的中国记者郑若麟先生对此有详细分析,比如法国媒体如何制造“丑陋的中国人”形象,比如关于法国《观点》杂志辱华事件的分析,有兴趣的读者不妨去搜索相关文章(http://www.guancha.cn/ZhengRuoZuo/2013_01_21_121987.shtml )。

就大众意识层面来说,马丁·路德金的《我有一个梦想》完全可以看作一个文学版的《我们不是黑种人》,虽然感人,但是梦想有没有实现?在美国,种族隔阂依然深刻,从白人、黑人互相射杀的弗格森骚乱到白人社区游泳池被驱逐的黑人青年,此起彼伏。十年前出版的《魔鬼经济学》一书讲了一个有趣的“大数据”研究。作者调查全美包含四千万用户的约会网站数据,发现大部分人在公开的信息里都会宣称自己对种族不在意,可一旦进入筛选约会对象阶段,种族倾向就暴露无遗。也就是说,美国人民也擅长“说一套,做一套”。他们不是没有种族歧视,而是像《菊与刀》里描述的日本人那样,小心翼翼地掩藏起来。

知识分子可能认为,不管大众和政客怎么想,对精神世界负有责任的知识精英该怎么想才是关键。在我看来,知识分子当然应该坚持“科学”和“人道”观念,但必须清楚认识到这种坚持与现实的距离,认识到政治正确与具体政治权衡之间的张力。即便知识分子达成共识,也无法代替大众以及各行各业实践者的现实感。举一个例子,塔夫兹大学教授钟雪萍说过,在美国,许多学历高的人和学者都支持禁枪并警惕持枪文化,其中绝大多数的政治倾向属于民主党。这和媒体观察经验符合,倾向民主党立场的主流媒体《赫芬顿邮报》就经常大力呼吁禁枪,甚至把反对禁枪的议员头像一起挂出来示众。但我们不会说暴力文化已经被美国人抛弃,事实是枪支文化泛滥,每年枪击致死的人数居高不下。

在体育界,这种歧视无处不在,东方人在田径、游泳等“体力”运动中夺冠,总是会惹来兴奋剂质疑。宁泽涛的同行叶诗文伦敦奥运夺冠后遭遇的媒体攻击就是典型。宁泽涛本人在百米自由泳夺冠后,英文社交媒体上也出现了很多对他和中国人的谩骂。

人种是体育界的敏感因子。我还记得美国黑人网球冠军阿什,在因输血感染艾滋病之后,曾致信NBA“魔术师”约翰逊,批评他因为自己的滥交和艾滋病而强化了人们对黑人的刻板观念。显然,体育运动员背负的不仅是先天的体质,刻写在生命个体身上的,还有国家能力强弱、社会经济水平、训练科技水平、生产关系等等。对人种的歧视也绝不仅仅是针对“人种”而生,只是以“人种”或者“肤色”为幌子表现的政治敌意。即便我们能禁止使用肤色描述人种,“文明的冲突”依然在被运作。面对列强,你不可能寄希望于他们通过在媒体和科学界消灭种族歧视来保持和平,只能寄希望于提高自身实力来威慑和回击歧视与侵略。体育界和军队类似,强者就是强者,竞争就是竞争,胜负就是胜负。宁泽涛的呼喊是体育界人士面对竞技领域现实做出的正常反应,虽然不“科学”,但是其批判效果无与伦比。

奇迈可的《变成黄种人》一书,就像萨伊德的《东方主义》一样,提醒人们警惕西方中心主义,不要把别人的异化观念内化于我们自身,无论是以歧视初衷出现的肤色判定(比如自己称自己黄种人,自己称自己脚下的土地为“遥远的东方”),还是以羡慕面目出现的对东方牧歌景观的美化赞颂(最典型的就是“雪域高原多好啊,为什么非要用现代化来破坏之?”,这种观念已经化作鸡汤被很多中国小资接受,成为藏独的无意识助手)。

在认识论层面,我赞赏这样的追求,《变成黄种人》消解了人种论的“科学性”,提供了新的思想武器。接下来是实践层面尤其是文化实践层面的事情,而知行结合层面要求的不只是知识正确,理当将计就计、因势利导。

罗新教授的文章自身也提到文化实践的特殊性——“黄种人”观念在中国很容易被接受,在日本却不容易,因为在中国文化里,黄是一个好词,炎黄子孙、黄道吉日、黄袍加身……中国化的词汇、观念终会具有不同的含义。就像佛教经历中国化,和发源地印度的佛教相去甚远。

有趣的是一个类似的例子。数年前,一些网民对新浪网英文名称“sina”发起批判,声称sina是“支那”的日语字母写法,认为新浪网的日资背景导致其名称就含有对中国人的歧视,要求其道歉并改名。新浪网当然没有因此改名。大部分网民也没有这么敏感。没人愿意歧视自己的民族,但sina既已成为日常词汇,使用者不赋予其歧视含义,它也就失去了歧视的作用。在我看来,“黄种人”一词也一样,渐渐会成为一个波澜不惊的词汇。不妨像美国两党之争那样,你说我是驴,那就索性自称驴党吧,不用耿耿于怀。

现实中,国家间实力的此消彼长造成的变化比观念自身的发展更生动。我们不妨大胆假想,如果未来中国成了世界一哥,世界范围不是没可能出现泛黄阵营和泛白阵营的对立,非洲人将加入泛黄阵营(正如今天埃塞尔比亚等国开始亲近中国一样),甚至不排除有西方人否定自己是白种人,而是黄种人的一支。假如沧海桑田,非洲变成最强大陆,也许会出现囊括黄种人的泛黑阵营。这不是空穴来风,2008年,南非华人在经过多年上诉之后,终于赢得比勒陀利亚高等法院的裁定,从此在分类上属于黑人,享有黑人的各项权益。这幅对立的景象并不美好,但也许历史就是要经历过几番这样的轮回或者“否定之否定”,天下大同才可能实现。

我略担心的是,知识界在反对歧视的时候,如果一味强调意识正确,反而可能陷入另一种“格调”陷阱。不妨用女权主义的例子来说明。女权主义曾是启蒙时代以来的一项重要进步,但在失却政治经济结构层面的挑战力之后,部分知识精英的女权主义单纯在政治正确的领域发展。最典型的如同齐泽克所说,当你跟她们说“女人”这个概念的时候,她们会立马抨击你:没有你说的那种女人!没有你说的那种笼统的“女人”概念,只有一个个独立的个体!也就是说,“我们不是女人”。对人种学的警惕应该导向何方?“我们不是黄种人”的背后站着的是人类平等,还是“今夜我们都是美国人”的另一个变种?是意味着我们是不输列强民族的追求天下大同者,从而也鼓舞第三世界的人们奋发向上,还是意味着我们也是和西方白人一样优越的高等种族,如果是前者,宁泽涛们表达的也正是这个意思,不必为此担心。

需要注意,知识界对“黄种人”的反思未必只是反思西方中心主义,还有对民族主义的反思。近日又读到罗新在最新一期《文化纵横》发表的文章《走出民族主义史学》正是如此。

程映红教授也剑指民族主义,甚至干脆将当代流行文化中的黄种人认同直接指斥为类似于纳粹主义的种族主义,“充满了大汉种族主义的霸主气息”。但除了网络上少数皇汉主义者,大部分中国人在自称黄种人的时候,尚无昔日列强民族那种优越和凌霸的意识,称之为“种族主义”过于超前。相对于“文化种族主义”,“文化民族主义”的兴起是个不争的事实。为什么会兴起?这方面有很多讨论,一种看法是着眼于政权合法性,认为共产党国家在原先的意识形态失效之后,需要借助民族主义来维持权威政体的合法性。另一种看法则着眼于政治正当性,认为中国在经历1980年代大转型之后,随着社会分化,原有的凝聚人民的社会主义政治正当性认同被抽空,“政治民族主义”衰落,才有了诉诸于肤色、血脉之类的“文化民族主义”兴起。综合来看,倘若不能面对并激活从鸦片战争以来的中国革命、建设历史遗产,仅仅站在某种以政治正确面目出现的偏见上展开批判,只会失之准心。

民族主义是历史中的政治人群面对性命攸关的重大利害做出的决断,有成功也有失败.反思民族主义造成的问题势所必然,但同样需要注意,很难有完全“走出”这回事。在历史中诞生的主义及其实践无法截然否定,只可在批判、吸纳、扬弃中超越。

对民族主义的反思并不是新鲜事,罗新引用了本·安德森的著作《想象的共同体》。 “想象的共同体”一方面有助于我们走出民族迷思,思考新时代的国族认同,另一方面也同样很容易被台湾拿去以消除中国认同(本·安德森曾是李登辉的座上宾),既然遵循他的逻辑就只能认为中华民族认同只是近代发明出来的想象或者政府推动的意识形态嘛。

第三世界的民族主义有不同的历史脉络。罗新举了两个东方国家的例子来说明民族主义的负面作用。土耳其拉孜人闹分裂的例子意在说明,既然国家层面大力建构民族神话,就无法阻止国家内部小部族发明自己的民族神话,从而引发冲突,导致政府的双重标准。西方民族国家观念带来的恶果比比皆是。前南斯拉夫地区在“民族自决”意识推动下陷入碎裂和战争的往事就是前车之鉴。不过,这种反思不应该变成“己所不欲勿施于人,则人不施于己”的逻辑。我想到一个互联网上的“笑话”,动物保护主义者在质问狗肉爱好者的时候问道:“今天你这样对待比你弱小的动物,那么假如强大的外星人来到地球,你也想让外星人这样对待你吗?”问题是,你不食肉,外星人就不会消灭你吗?印第安人无论吃素还是吃荤,都会被欧洲人消灭。在这一点上,还是科幻作者刘慈欣的“黑暗森林”观念更接近现实。

另一个例子是印度的狂热民众暴力攻击研究并解构民族神话的学者。在我看来,这个例子和查理周刊惨案的例子类似,不仅仅是民族主义的问题,在单纯的宗教世俗斗争或者民族主义普世主义斗争的范畴中理解都会失之片面。与其怪罪抽象的民族主义,不如反思印度正因为没有进行过像中国那样结合了社会主义革命的彻底世俗化民族主义革命,才导致今天的乱象。

罗新谈到欧洲史学界正在艰难地试图超越各民族国家历史,追求统一的欧洲历史。所谓近代民族国家既然是欧洲的发明,解决其导致的问题也是欧洲内部生发出来的问题。西方人也屡屡那那套民族国家观念套用到中国身上,批评中国非单一民族,有悖民族自决的建国原则。中国这种被逼出来的民族国家,语境不一样,可以借鉴,但不必照搬西方反思思路。无论是按照西方人的模式接受还是反思民族主义,都是一种西方中心主义。中国人有追求天下大同的传统,又必须面对民族国家激烈竞争的现实状况。从多元一体到五族共和再到社会主义,我们有更多的历史和思想资源以资反思民族主义。

中国革命反过来改造和超越了民族主义革命,但这种遗产在今天也确实有退化的危险。关于民粹的威胁,我曾撰文《无名者的民族主义》专门谈过,西安反日游行中砸穿人脑袋的民工理所当然被知识精英看作民族主义之恶的一个代表。但是这位多次义务献血,很想证明自己价值却犯下大错的青年民工,不是简单的民族主义结果,而恰恰是官方和知识分子都远离民众所产生的一个弃儿。在事实上的民众分裂之后,底层人还在努力寻找共同的认同,却不断撞墙并遭遇知识精英的贬斥。而学院精致的分析和贬斥不一定能使政治变得美好(http://www.guancha.cn/YuLiang/2012_12_28_115988.shtml )。

学院的历史学会在反思中获得新生,需要小心的是,反思的结果如果沦为所谓告别狼奶的羊奶史学,也会变成空中楼阁,正如澎湃思想市场栏目里一篇关于高中历史新教材的批评已经阐明了的那样。(http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1330594)

学术要避免被政治绑架,但这不是说学术就不该具有政治家的魄力和洞察力。进行学术回应不是我撰文的本意,只从我的观察角度提供一些思路。将要写完本文的时候,又传来消息:台湾有新闻媒体刚刚把宁泽涛说的“我是中国人”改为“我是大陆人”。比起抽象的政治正确,这种现实的事件是多么的发人深省啊。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司