- +1

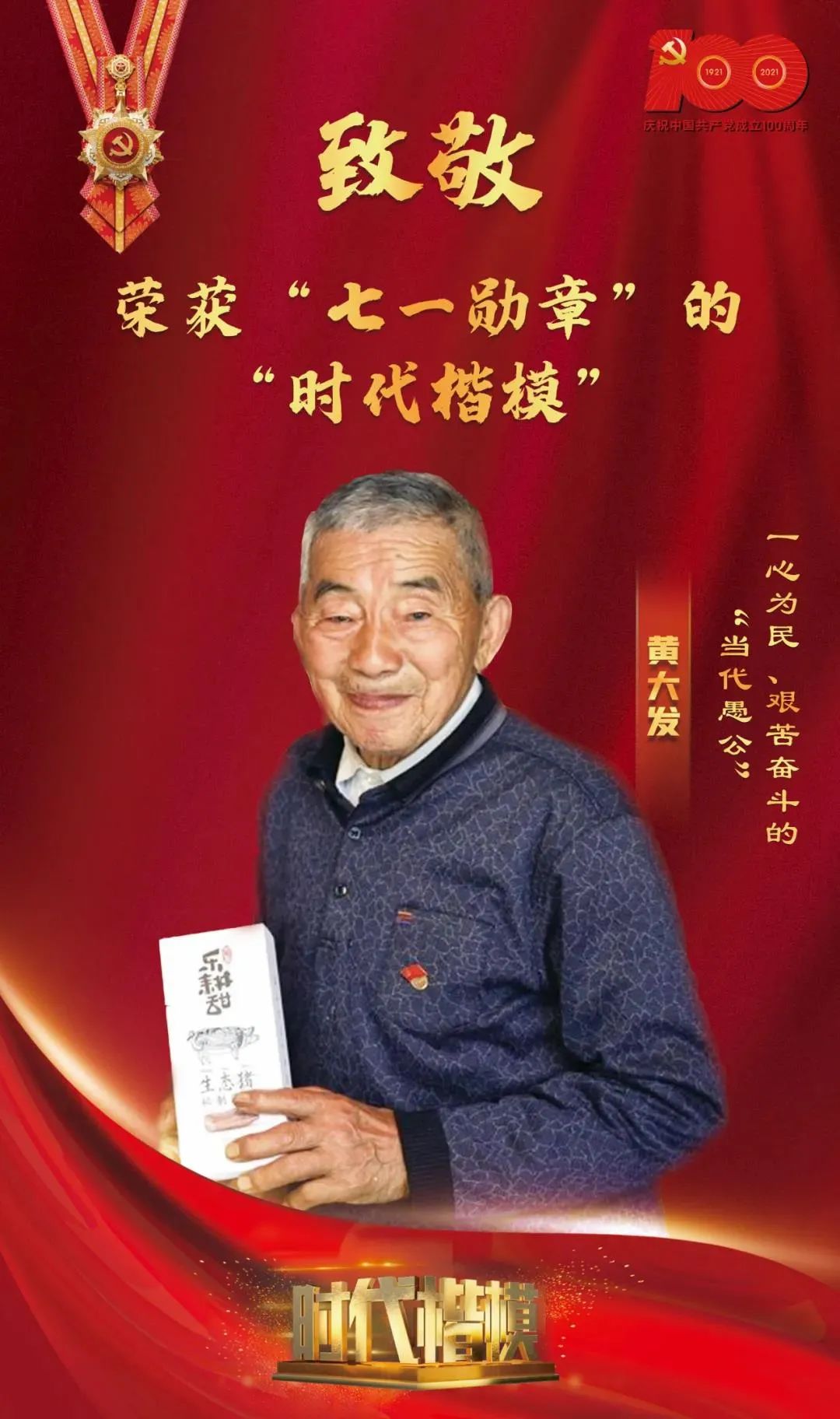

36年绝壁凿渠,“当代愚公”黄大发以命换水

沿着贵州遵义一路向西,是一座座望不到尽头的群山。行至深山聚落处,白墙黑瓦的一栋栋屋子密密挨着,便到了贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡团结村(含原草王坝村)。

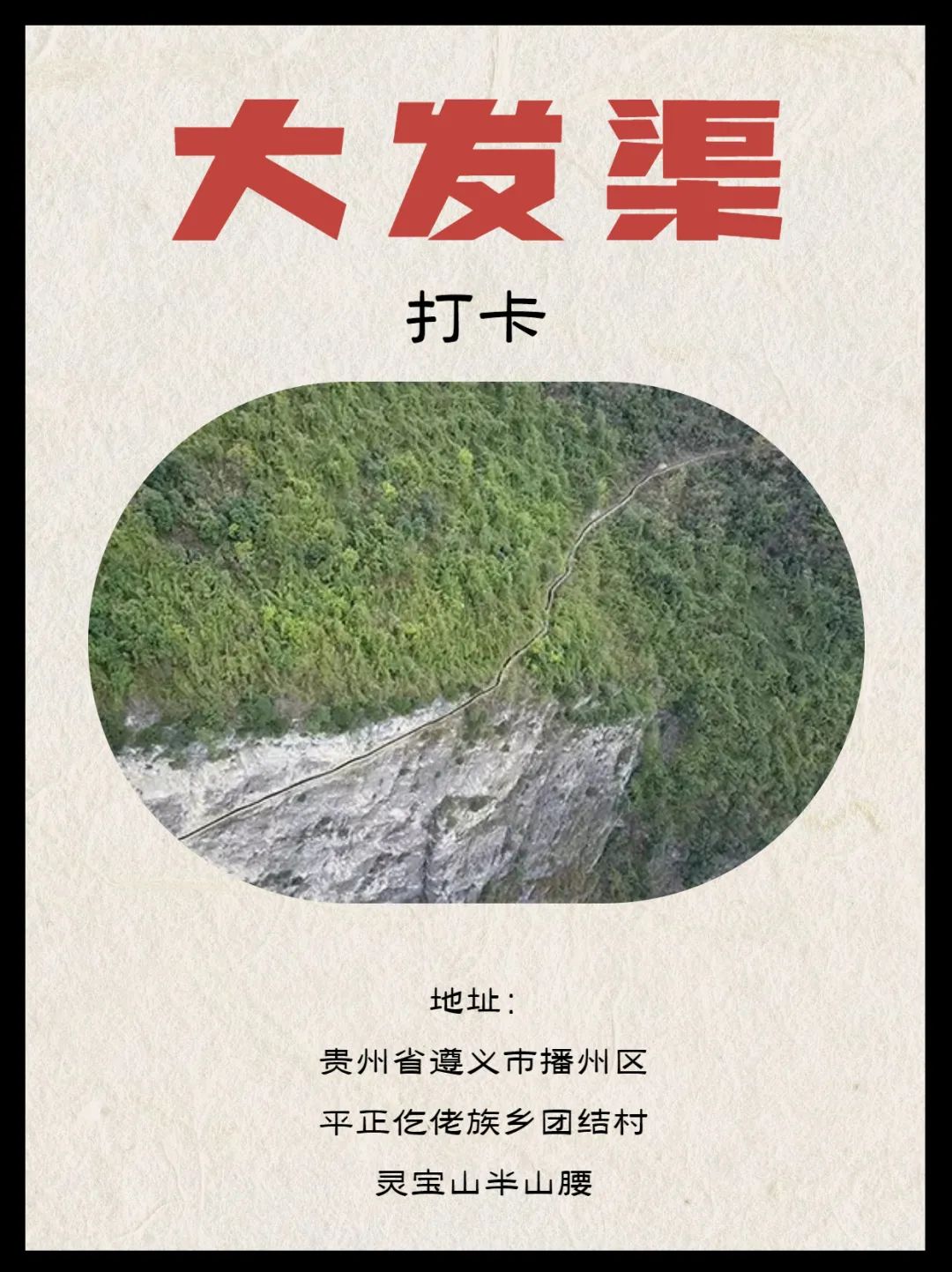

这村里,有座从“天上”引来的水渠——大发渠。

这条10多公里的“天渠”,使曾经闭塞的贫困村面貌一新。村民们以最朴实而又最隆重的口头命名方式,感谢他们的带头人——团结村的老支书黄大发。

很难想象,这位身高不足一米六的老人,当年是如何带领村民们完成这项历时36年的人间奇迹工程;

很难想象,这36年间他们要从多少失败中站起,又是如何日复一日在悬崖峭壁上工作;

很难想象,黄大发从年轻小伙儿干到花甲老人,他耗尽青春,一生只为一清渠。

这一切,还要从黄大发的身上找答案。

黄大发的手皮肤黝黑,

手背上的青筋

一根根凸起,手指粗壮。

这并不像80多岁

老人的手那样蜡黄、枯瘦。

1935年,黄大发出生在草王坝村。

草王坝海拔1250米,山高岩陡,雨水落地就顺着空洞和石头缝流走,汇在一尺见方的洼地,村民用石板把这金贵的水源围砌保护起来。“接满一挑水往往需要等上一个多小时,为了吃水,全村男女老少不分昼夜守在‘井’口排队挑水。”

没有水,别说发展产业,村民连温饱问题都不能解决。1958年,23岁的黄大发被全村推选为大队长,从此他便下定决心:“穷就穷在水上,一定要想法通上水,让大家吃上米饭。”

于是他决定:在山上凿渠,把水引过来。

想修渠,就必须先打通一条长110多米的隧道。在一个穷山沟,完成这样一个工程简直是“愚公移山”。

但黄大发没有停留在空想,而是说干就干。1962年,黄大发带领数百位村民,背上炸药、钢钎和铁锤,在黔北的莽莽深山里修渠,想把山那边的螺蛳河水引过来。

在黄大发的带领下,草王坝村村民一干就是13年,硬是在绝壁上开凿出一条10多公里的水渠,并打通了110多米的隧洞。

水渠完工了,但由于工程缺乏科学的技术指导,终究还是没法把水引过来。13年的努力失败了,村民们气馁了,黄大发却心有不甘,因为他始终相信,有一双勤劳的手,就没有干不成的事。

有了第一次

修渠失败的经历,

大山里的人

还愿意再痛一次吗?

如果只有一个人不甘心,

那么逆天改命的这个人,

一定是黄大发。

于是,50岁的他

开始为修渠梦跋涉。

他四处求教,自学水利技术,一听说哪里有在建的水库沟渠工程,就赶紧背着干粮前去取经。

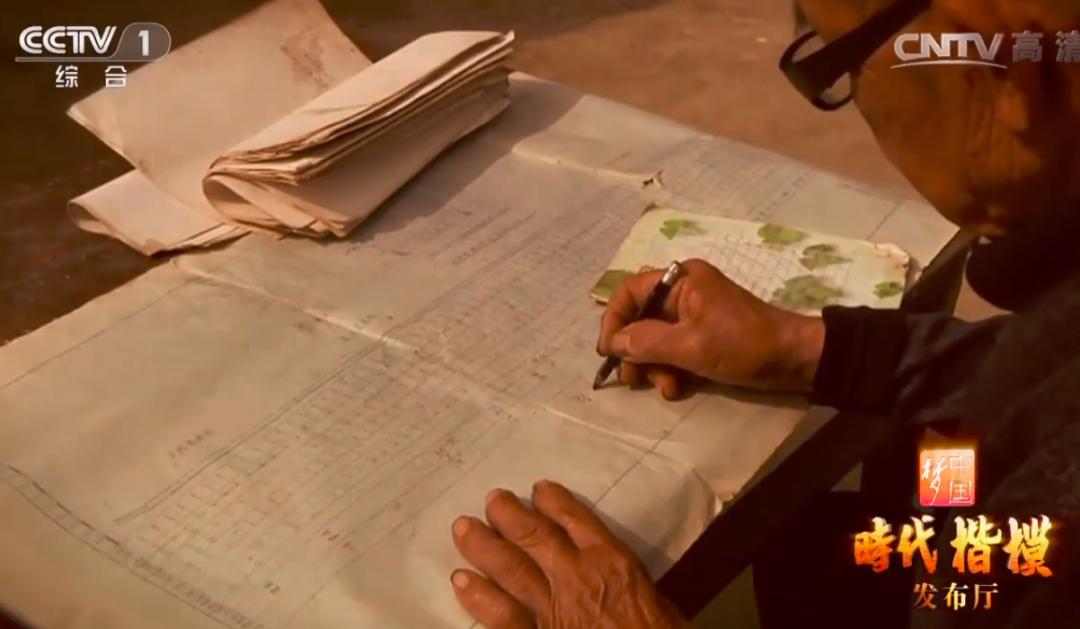

只有小学文化的黄大发,在3年的学习中系统地参加了诸如工程如何测量、用料如何夯实等水利知识培训,对分流渠、导洪沟的常识也有了系统了解。

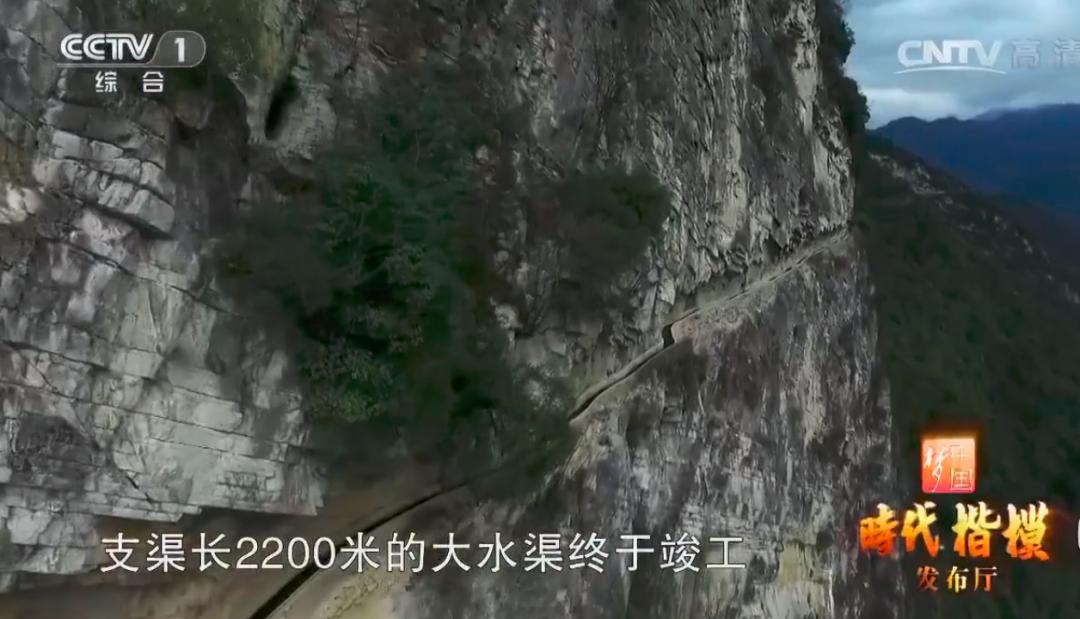

1992年,黄大发再一次带领村民扎进深山,开工凿渠。按照工程设计,水渠的路线要经过一段500多米长,名为“擦耳岩”的悬崖,距离崖底有300多米的高差。如何在这面绝壁上凿出一道高50公分、宽60公分的水渠,是摆在所有人眼前的难题。

稍有不慎就会掉下山崖,村里不少年轻力壮的小伙子有些发怵。黄大发那时已经58岁,没多犹豫,他带头在腰间绑上绳子,吊在崖壁上测量。总共500多米的绝壁一点点挪过去,每次至少要做50多处施工标记。单是这项悬崖测量工作,就持续了半年时间。

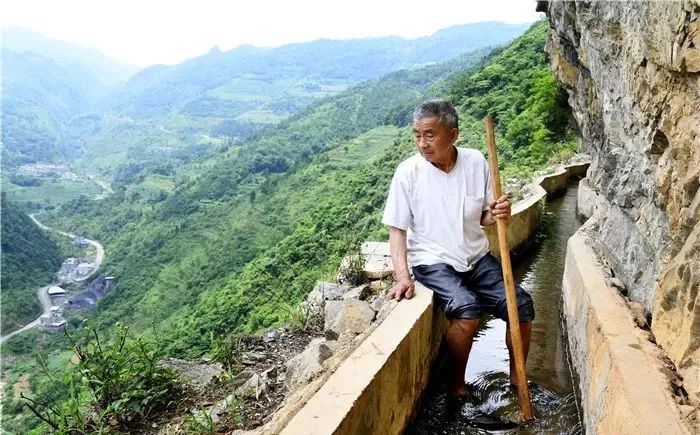

苦心人,终不负!1995年,一条主渠长7200米,支渠长2200米,绕三重大山、过三道绝壁、穿三道险崖的“生命渠”,终于竣工!

修好的水渠要定期维护,虽然一辈子没怎么出过大山,但黄大发用双脚丈量过的距离已经远远超过常人。

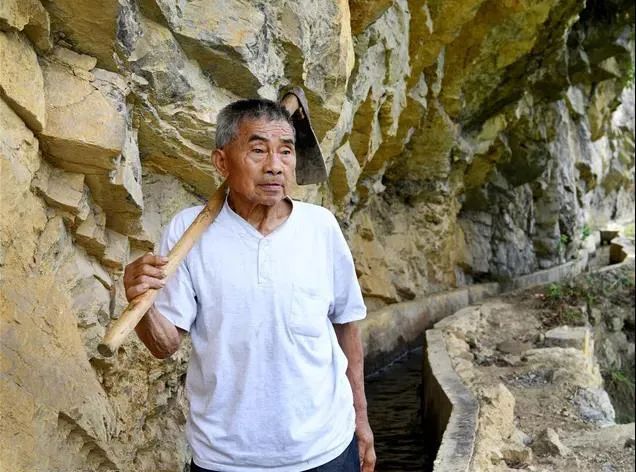

黄大发在巡渠,通过水渠惊险处时身旁便是悬崖。

“为了水,

我愿意拿命来换。”

这是一个老党员,

为人民许下的誓言。

“修渠是第一步,修路是第二步,第三是拉电,第四就是修学校。”解决了水的问题之后,黄大发依然没有闲下来。“村里缺什么我就干什么。”

凿水渠、修村路、架电线、“坡改梯”、建学校……他愿意为乡亲们尝试脱贫致富的每种可能。

如今的团结村,村民再也不愁吃,年人均收入达到11800多元;以前的穷山沟变成了旅游景点,不少村民把闲置的房屋打造成了乡村旅馆、农家乐;正在修建的遵义至仁怀高速公路还专门为团结村留下出入口。经过数年脱贫攻坚,2019年,草王坝实现脱贫摘帽,快步奔向乡村振兴。

大发渠也有了新的使命,成为党性教育新基地。草王坝还建成了“大发渠党性教育陈列馆”,黄大发家的老房子也成了“党代表工作室”,各地前来参观学习的人络绎不绝。

2021年4月29日,参观人员在贵州省遵义市播州区“大发渠陈列馆”听黄大发讲他的故事。

尽管已经年逾八旬,黄大发仍然没有停下脚步。依托大发渠,村里的旅游产业红红火火。黄大发便义务当起向导,经常给前来学习的党员干部上党课,述说大发渠的故事。

“是什么让您一直坚持?”很多前来参观大发渠的人问黄大发。

黄大发说:“我们共产党人要有信念、有党性。带领群众改变家乡面貌,一起奔小康,就是我的梦想!”

7月3日,参观者们在遵义市播州区团结村见到了“时代楷模”、“七一勋章”获得者黄大发。带着沉甸甸的荣誉回到家乡,他顾不得休息,热情地接待着每一位慕名而来的客人,耐心地跟大家分享这份特殊的荣誉。

“我的一辈子用一个‘干’字就总结了,老老实实地干,踏踏实实地干。”回想起修渠的经历,黄大发难以掩饰心中的激动。

“能受邀到北京非常高兴,每天都有新收获。”黄大发兴奋地说,他到过北京14次,这一次的感受完全不一样。

回想走上舞台领勋章的那一刻,黄大发激动不已,“第二次和总书记握手,倍感亲切和骄傲。”

接受采访时,黄大发不停地用粗糙而有劲的手抚摸着那枚沉甸甸的勋章。

在北京期间,黄大发每一天都有新感动。7月1日,他与全国各界代表一起参加庆祝中国共产党成立100周年大会,并登上天安门城楼观礼,近距离聆听习近平总书记发表重要讲话。以前,他想都没想过这辈子能在天安门城楼庆祝党的生日。

习近平总书记代表党和人民庄严宣告,经过全党全国各族人民持续奋斗,我们实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。那一刻,黄大发心潮澎湃,为祖国的强大感到自豪。

经过百年奋斗,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。黄大发既是见证者,又是建设者。岁月如梭,他的初心不变。

6月28日,黄大发和大家一起参观了中国共产党历史展览馆。

黄大发说,这是他第一次全方位、全过程了解中国共产党的百年历程,一张张图片、一件件文物,浓墨重彩地反映党的不懈奋斗史、不怕牺牲史、为民造福史,让人们更加深刻地认识到新中国来之不易。

最让黄大发激动的是展览馆里挂着他的照片,写着他的事迹。“以前根本没想到会有这份荣誉,我只不过是坚持把一件事做好。当时想的就是带着大家苦干实干,能有大米饭吃就行了。”黄大发说,自己只做了一件事,党给了他最高荣誉,所有的付出都值得。

半个世纪前,黄大发带着全村人,历时36年的千辛万苦,用铁锤和钢钎,在悬崖上凿出一条9400米长的生命水渠。践行他的初心和使命,也实现他对党组织和人民的承诺,草王坝人吃上了白米饭,日子一天天好起来。

而今天,正在实施乡村振兴战略,86岁的黄大发又主动响应党组织号召,走家串户积极宣传党的好政策,与村民促膝谈心,鼓励大家干事创业,号召村民调整产业结构,村民的生活也越来越红火。

黄大发说,农民要过上好日子,就要跟着共产党好好干,苦干实干加油干。

“最贫困的几户人家都已经搬进了小楼房,现在是二层‘小别墅’遍地起,轿车开进农家院。”黄大发满脸笑容地描述着草王坝如今的景象。

民房变民宿,乡村变景区。如今的团结村,除了吃上白米饭外,民宿、露营、漂流、农旅基地等旅游项目陆续入驻,彻底改变了这个身处黔北崇山峻岭中的小山村。

团结村被评为市级乡村旅游村寨、市级研学旅行基地,大发党性教育陈列馆被列为贵州省第六批爱国主义教育基地。

在大发渠另一边,是仁遵高速公路的主要控制性工程——大发渠特大桥。在阳光的照耀下,红色的桥拱如彩虹一般,与白色的桥墩桥身相互辉映,气势磅礴。

仁遵高速在团结村设置了下道口。待这条高速公路通车后,从遵义城区到团结村只需半小时,团结村的致富路子将越来越宽……

原标题:《36年绝壁凿渠,“当代愚公”黄大发以命换水》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司