- +1

行走的力量——滕固龙门石窟考察中的新艺术史眼光

二十世纪上半叶,中国第一位留德艺术史博士、二十世纪中国艺术史奠基学者之一的滕固,在学成归国后对龙门石窟进行过两次实地考察。与以往中国传统读书人在造访踏查龙门不同的是,滕固开始从雕刻这一艺术本体语言的视角,去关注龙门石窟造像的艺术风格与价值,并把它视作一把进入北魏至唐代艺术史研究堂奥的钥匙。

一

二〇二〇年五月,法国汉学家埃玛纽埃尔-爱德华·沙畹(Emmanuel Édouard Chavannes,1865—1918)的《华北考古记》中译本由中国画报出版社出版,这是该社“近代以来海外涉华艺文图志系列丛书”中的一本。《读书》二〇二〇年第十一期刊发了旅日学者张明杰先生的《石刻艺术经典图文——沙畹的<华北考古记>》一文,介绍了一九〇七年沙畹的华北之行及其考察游记的学术贡献。作为一个以中国艺术史为研究专业的河南洛阳人,我尤其关注沙畹在家乡龙门石窟的游历,文中谈到一九〇七年七月二十四日至八月四日沙畹在龙门“连续十余天进行考察与拍摄,并拓制或笔录了大量造像及铭文”。龙门是沙畹考察之行停留时间最长的一站,也是他集中体现自己佛教艺术研究方法的重点对象。回到法国后,他在一九〇九年和一九一五年先后出版了图片集《华北考古图谱》和《佛教雕刻》两书,公布了大量龙门石刻的碑文题记拓片与摄影照片,并加以解读和考释,这使龙门石窟得以进入二十世纪初欧洲汉学界的研究视野之中,也为后人欣赏龙门造像艺术留下了珍贵的一手图像资料。

然而,与对沙畹考察重视情况类似的是,目前我们对近代以来龙门石窟研究史的关注,仍然大多集中在日、法、美等海外赴华学者和文物商人,如关野贞、常盘大定、沙畹、水野清一、长广敏雄、普爱伦(Alan Priest)、弗利尔(Charles Lang Freer)等人对龙门踏查、记录、研究与盗掘史实的挖掘上,民国时期来自政府官方与本国学者视角的保护与研究努力,长期处于“失语”和遮蔽的状态。比如,一九九三年由龙门石窟研究所编辑的《龙门石窟研究论文选》附录部分《龙门石窟研究论著资料目录索引》中,编者仅收录民国学人袁希涛、崔盈科、许同莘、钱王倬等撰写的龙门游记五篇,以及一九三五年关百益出版的一部石刻拓片著录《伊阙石刻图表》。在一九九六年出版的《洛阳市志》第十五卷第四十二篇《龙门石窟志》中,对近代中外学者的龙门文物调查、研究与图录资料出版工作,记录得也极为简略。实际上,二十世纪上半叶滕固、董作宾、黄文弼、梁思成、林徽因、刘敦桢等一批具有近代新史学和新艺术史研究眼光的中国学人,借助文物考察“行走的力量”与强烈的学术“田野”意识,已然注意到龙门造像在中国古代文化史和艺术史上的独特价值。其中,中国第一位留德艺术史博士、二十世纪中国艺术史奠基学者之一的滕固,在学成归国后的一九三四年十二月和一九三六年十一月,曾作为国民政府中央古物保管委员会常务委员,对龙门石窟进行过两次实地考察,先后撰写有日记体游记《视察豫陕古迹记》(后收录于一九三六年上海商务印书馆出版的《征途访古述记》中)、公文报告《视察汴洛古物保存状况报告》(与董作宾、陈念中合撰,中央古物保管委员会一九三六年十二月印行),这为其随后进一步引入德语国家艺术史风格分析方法,深入梳理北魏至唐代艺术特征的变迁脉络,提供了新颖的切入视角,成为后人体察艺术史研究在近代中国科学化与专业化历程的一个案例。

滕固:《征途访古述记》,上海商务印书馆1936年出版

滕固、董作宾、陈念中:《视察汴洛古物保存状况报告》,1936年12月中央古物保管委员会印行

滕固(1901-1941)

二

滕固对龙门并不陌生,对其艺术价值的关注也是由来已久,这和他早年提出的中国古代艺术史独创性的分期划分方式大有关联。早在一九二五年前后写作《中国美术小史》时,滕固就大致将东汉至魏晋一段概括为中国美术发展的“混交时代”,强调中国美术在这一时段中转捩与融合的变化,认为“历史上最光荣的时代,就是混交时代。何以故?其间外来文化侵入,与其国特殊的民族精神,互相作微妙的结合,而调和之后,生出异样的光辉”。他尤其看重东汉时期佛教传入中土后,汉地绘画、建筑、石刻等门类所出现的风格新变,观察到“汉明帝时,佛教输入了后,文化的生命之渴热,像得了一剂清凉散;文化变态的迹象,已可追寻。到了魏晋南北朝时,佛教文化与中国文化,便公然地混交了——所谓历史的机运转了一新方向,文化的生命拓了一新局面”,而北魏时代先后开凿的云冈石窟和龙门石窟,作为佛教汉传之路上的重要两站,无疑是体现当时中外文化与艺术混交过程的绝佳例证。因此那时还尚未踏足龙门石窟的他(一九二五年八月他和刘海粟一道赴大同考察过云冈石窟),就已在书中将云冈和龙门的艺术史价值,与意大利古城佛罗伦萨和威尼斯相提并论:“此时代的雕刻,当以佛像雕刻为代表。其大作品,如云冈、龙门诸窟的造像,犹可瞻仰评价……山西大同云冈的石窟,河南龙门的石窟,不但为中国民族美术史上的巨制,并且是世界美术史上的巨制。这些美术区域,在历史上的位置,恐怕不在意大利的佛罗伦萨(Florence)和威尼斯(Venice)之下。以留传下的作品而论,丰富奇丽,是千载一时的精会神聚”,以此佐证他所谓中国艺术史上“混交时代”中“外来影响与中国民族精神”的联结关系。

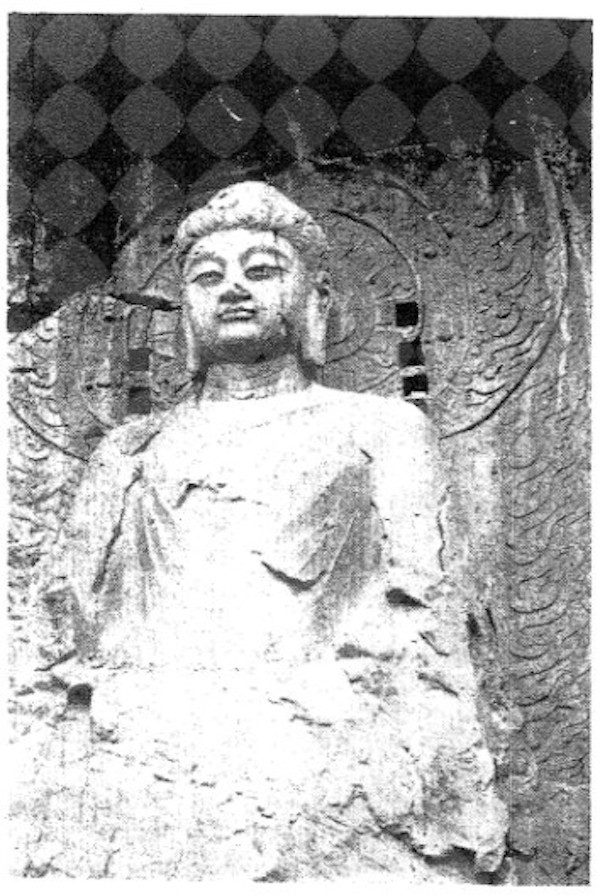

一九三四年十二月五日,以调查河南安阳侯家庄史语所殷墟发掘团工作驻地附近刚刚发生的一起文物盗掘案为契机,时任中央古物保管委员会委员的滕固和黄文弼两人,受命从南京出发赴河南考察。在先后到访开封、安阳,参观河南古迹研究会、河南博物馆、河南大学、殷墟发掘现场、安阳宝山石窟等处,并与地方官员会面商讨河南文物保护工作之后,两人于十四日抵达洛阳。此行的重头戏是十六日对龙门石窟的首度探访,这是该年滕固在河南考察最为细致详尽的一站,也是二十世纪上半叶来自中国新派学者本土视角的一次对于龙门东西两山各洞窟造像、铭刻、碑记等内容的综合性记录。滕固共考察记录了西山的二十二个洞窟和东山的看经寺洞窟,且除极南洞和看经寺之外,他还将其余各窟依次进行了编号记录,详细介绍了每一窟的尺寸、外壁、入口、内壁、左右壁、天顶等位置面的状况,并依据考察目见和山崖地势,对龛窟逐洞作初步的分期排年。滕固对每一窟的主尊造像亦皆有细致的风格描述,且往往注意从雕刻角度评点其艺术价值与所蕴含的时代审美特色,如他在描述最为著名的卢舍那大佛时称:“本尊宏伟庄严,发作波状,躯体魁伟,衣纹浅刻,盘旋生动,极其雄劲,惟手部膝部皆已损毁,实为一大缺憾。背光船型,中刻莲花,周作化佛火焰浮雕,宏丽绝伦。此像既合‘普照’之神性,又无所忌惮发挥初唐伟大之时代特色也。”其余各洞窟亦有类似的深描笔法,这成为滕固在考察叙述方式上的亮点所在。

1934年滕固拍摄的龙门石窟卢舍那大佛像

1934年滕固拍摄的龙门石窟卢舍那大佛左胁侍菩萨像

从清末以来龙门石窟的研究史中可以看到,在滕固之前,仅有一些国外学者如瑞典人喜龙仁(Osvald Sirén),法国人沙畹,日本人大村西崖、常盘大定、关野贞、伊东忠太等是从雕刻或佛寺建筑艺术角度关注龙门石窟的,中国传统读书人在造访踏查龙门时,注意的大多都还是造像记等石刻碑碣这样的书法性文字材料,用以满足拓片传播玩赏、自家临习等需要,对于造像本体的雕刻艺术价值仍是有所忽视。一九一五年刚刚上任的洛阳县知事曾炳章曾组织对龙门石窟的造像数目和完损情况进行过初步调查,虽编制有《伊阙龙门山造像数目表》,但同时他还是在传世的“龙门二十品”基础之上,又竭力搜罗新增了自认精良的北魏龙门造像题记三十品,“命工精拓”,历时两年著录完成了《洛阳县龙门山魏造像题记五十品目录表》和《续拓龙门山魏造像记目录》。此外,目前看到的中国人较早以考察龙门造像为题目的专论,仅有一九一七年初夏许同莘的河南游记《嵩洛游记(续)》和《龙门造像杂记》、一九一九年八月二十七日袁希涛的龙门游记《洛阳伊阙石窟佛像记》、一九二八年三月二十四日崔盈科的龙门游记《洛阳龙门之造像》。但他们只是在文中将“佛像”“造像”作为石窟的泛称,更多关注的仍是龙门造像的数目多少和尺寸大小,缺乏对于造像雕刻风格的描述,崔盈科还在游记中承认“我曾一再翻检《河南府志》,并未找出对于造像之记载”,因而他只得引用了滕固《中国美术小史》中对于云冈和龙门艺术价值的评价。

从这一背景来看,滕固在二十世纪三十年代中期前对于云冈(他在一九二五年和一九三五年两次考察云冈石窟)、安阳宝山(他在一九三四年十二月十二日考察了宝山石窟)、龙门造像雕刻艺术风格与价值的关注眼光是极为难得的,已然使得他对除未曾涉足的敦煌之外的佛教石窟两大东传中心及其造像风格演进,有了一份实地感受与切身认知,这是他的德国艺术史形式分析训练所造就的。他早已在心中有所准备,不再像古代沙门或文人一样,仅仅将云冈、宝山、龙门作为一个礼佛场所来看待,而是意识到“宗教不过是一种外面的遮饰”,开始将它们视作一座座探索中国古代艺术风格是如何交融生成的“试验场”,视作一个个充满工匠性和装饰性的雕刻艺术宝库(他注意拍摄龙门造像的照片也体现出这一认识)。从雕刻这一艺术本体语言的视角,显然是最能直观体现出自北魏至唐代艺术在云冈至宝山、龙门一线的风格混交与整体变化过程,它们彼此之间也互有造像风格上的承继和区别,足以证实“这种艺术的怀孕时期,果然有印度与中亚细亚的分子,其产生乃是中国民族所产;而根本价值,仍属于中国民族精神上的”。滕固的这种观点在考察后第二年所作的《唐代艺术的特征》一文中,又得到了更为完整的阐释。在这篇专论中,他首先提出唐代艺术风格的形成,与魏晋南北朝后艺术家对世俗生活的表现和受域外技法的传入影响有关,而这些正是和意大利文艺复兴时期的艺术一样,都“绝不产生于偶然,而孕育于绵延争长的诸要素之间,承受新颖的滋养和刺戟,从而自己选择,自己锻炼,至适当程度蜕化而为一特异的坚强的生命”。滕固通过一套概括性的风格术语描述,将魏晋至唐代的绘画和雕刻作品统而论之,并注意将唐代各时期造像的刻法与人物画中的用线方式加以比对。在论说初唐部分时,他列举了阎立本的《历代帝王图》、龙门西山锣鼓洞造像(笔者推测当指潜溪寺造像)和卢舍那大佛像,认为三者均有写实的意味,“实有一致的气趣”,都代表了初唐时代“伟大威重”的整体艺术风格,亦对盛唐艺术的发展奠定了方向,这种看法与他一九二二年留日期间在日本京都清水寺考察时,对皇家和宗教艺术那种“教权帝权的美”的感叹也极为相似。

在该文讨论的盛唐部分,滕固又列举了吴道子的线描人物画、龙门东山香山寺造像(笔者推测当指邻近的看经寺一带造像)、唐高宗乾陵与武则天之母杨氏的顺陵作为例证,他观察到由于线条运动感的增强和浅绛渲染技法的运用,导致盛唐时代的绘画、雕刻等各艺术形式均兼具含蓄奔放、紧张松弛的特征,带有音乐的节奏感,呈现出一种“雅健澄澈”的气息,这一点在香山寺的造像中得到了鲜明的展现,并和龙门北魏时期的造像风格形成对比。北魏造像尚具有浓厚的神秘清癯、秀骨清相的色彩,而盛唐造像已然饱含世俗生活的美感,虽仍表现佛像神明,却能够大胆取材于真实的凡界,与当时的贵族宫人形象无异,“可当作人情的流露,所以显得现实的清明和澄澈。同时代释道宣,致慨于当时宫娃菩萨无所分别,然我们看来,雕刻的特点即在乎此”。可见,龙门石窟在滕固的眼中成为一把进入北魏至唐代艺术史研究堂奥的钥匙,成为一种蕴含着“物质的原料”与“学问的原料”(傅斯年语)的“国家宝藏”。

三

到了两年后的一九三六年,全国各地屡屡发生的文物盗掘案件,仍然是中央古物保管委员会委员们关注的重点,尤其在洛阳,向有民众盗掘古墓、敲凿龙门佛头、随意拓印石刻以为牟利,这甚至发展成农民的一种致富手段。在当年的第十七次常务会议上,委员会决定再派滕固、董作宾和内政部礼俗司司长陈念中赴河南,与地方政府商议文物保护修缮计划。十一月十七日,三人抵达洛阳,第二天即再次前往龙门考察。途中他们敏锐地观察到,此前无论是中央层面还是河南地方,都对文物的出土发掘颇为积极,而对制止文物流散盗掠的工作却多属消极,缺乏一个文物保护与陈列的专门机构。有鉴于此,此行的亮点是推动了十一月二十日“中央古物保管委员会驻洛办公处”在洛阳城内的河洛图书馆正式设立,这是该会继西安、北平办事处后的又一个地方办事处,聘请了该会登记科前科长傅雷和曾任中瑞西北科学考查团绘图员的考古学者荆梅丞共同留驻洛阳,担任正副主任,并计划邀请梁思成来洛指导龙门的修缮。随后傅雷、荆梅丞的工作主要集中在协助河南省政府对龙门造像进行登记编目、摄影绘图和修缮保护的工作上。

傅雷和荆梅丞在龙门石窟进行登记编目和摄影绘图工作

此次在滕固、董作宾、陈念中三人联名撰写提交的龙门修缮规划方案中,还计划引入河南省建设厅和民政厅的参与,设想在龙门各洞窟旧有寺院的基址之上新建寺舍建筑,显得颇为大胆,对佛龛造像则提出要坚持“修旧如旧”的原则,并预备安排专人对造像逐洞拍摄,特别强调了“以龙门造像为艺术遗迹,摄影时分段采景,应不离艺术史之观点”,恰可看到他们将龙门造像作为独立的雕刻艺术品看待的近代学术眼光。因此,这一看似宏大的工作规划,却正体现着滕固等一批新派中国学者相当整体的龙门研究观。一九〇二年日本建筑学家伊东忠太在考察龙门后就曾承认:“实话说,不花三个月时间,对重要物件进行现场测量、摹写、摄影,则所谓龙门石窟群之研究,终究只能是蜻蜓点水”,可借此佐证这一工作设想的必要性和与之伴随的困难度。在报告最后,三人还对龙门未来修葺一新的面貌加以了展望:“且伊水两岸,风景名胜,龙门古迹,著闻于世,将来如能将附近公路修理完好,两山树木,加以栽植,则可成为游览区域,于保护古迹及繁荣地方,均有裨益。”然而,这些理想中针对龙门古迹的修缮与保护规划,随后都因全面抗战爆发后华北的沦陷而付诸东流了。

1935年4月17日中央古物保管委员会第二次全体会议合影(后排左三为滕固,前排左二为傅斯年,右一为李济)

1936年底傅雷在洛阳河洛图书馆门前留影,右侧可见“中央古物保管委员会驻洛办公处”的牌子

四

从滕固的两次龙门石窟考察中可以看出,二十世纪上半叶的中国新派学人群体,显然具备了难得的近代艺术品鉴赏与保护的观照方式,注重的正是对于古物除却“文物”属性之外,所承载的那份“美感”及其背后整体时代审美风尚的揭示,具有敏锐细腻的审美洞察力,如滕固对卢舍那大佛“伟大威重”之美的概括,体现的正是一种“整体文化史观”的新艺术史眼光。在他们那里,“龙门”已然作为一个文化与艺术符号被制造出来,成为中国艺术史中可以被讨论的话题与关注的对象。这种由古代文人精英艺术下移到“地方社会”基层田野的视角转换和范式转型,是对田野实地调查的“行走的力量”和古物“原境”现场的重视还原,同时引入了域外文化史、艺术史的材料与研究视角,通过中外问题的比照思考,使得中国艺术史的研究史观、历史分期、讨论对象、关注题材、史料范围与书写方式都大大转型和扩充,有关中国艺术的历史解释自此开始变得更为丰富和多元起来,而所谓“美术考古”的新研究意味也隐然出现。龙门石窟不仅被包括滕固在内的中国新派学者视作佛教艺术中国化的核心,更成为在国富民强、政教合一的盛唐时代,中国文化与外来文化自信“混交”的象征意象,而彼时的中国学者,也从龙门自清末以来因国势衰微而屡遭损毁盗凿的鲜明对比与可悲状况之中,体味到了千年盛衰变迁史的落寞惆怅与锥心之痛。

1940年代,滕固与国立艺专学生合影

在这其中,早于滕固的一批近代欧洲及日本学者在华的游历考察,无疑都对他产生过相当大的影响与刺激,可以说,彼时中国学术界中的有识之士,对包括沙畹在内的欧洲人、日本人先于自己的那种不辞劳苦、前赴后继,遍访中国大地,研究中国文化的热情是印象深刻的,那种因海外汉学发达所带来的压力而意欲追随、模仿,却又时刻感受到落后并警觉的复杂情感交织缠绕,溢于言表的“惭愧”“愤慨”甚至是“奇耻”的痛疾之语,恰恰是驱动他们在孜孜以求的学术事业耕耘背后的情感关键词,凸显出自身以民族艺术事业复兴民族精神的坚定决心。一九三六年滕固在《西陲的艺术》一文结尾中便不无激动地反问道:“西陲的探险,严格地说,自前世纪末至今世纪,凡四五十年之中,俄国、英国、德国、法国及日本,屡次派队前往,掠取珍贵的遗物而畀归于其国家。虽然凭藉他们的这种壮举,使我们对于西陲的认识,日益增加光明,但我们反省起来,真觉得奇耻大辱。第一,在我们的版图内的边陲要地,为什么让他们任意角逐?第二,这种学术的探险工作,我们为什么不抢先去做?我们可以从酣梦醒过来了,我们应该赶上前去洗雪这种被侮辱的奇耻”,这不能不说彰显着二十世纪三十年代中国学术界“学术中国化”运动的思潮色彩,显示出“我们要科学的东方学之正统在中国”“把汉学中心夺回中国”的学术争胜心态。这种雪耻意味也有力推动了近代中国学者对于构建文物保护与艺术史研究新方式的思考与更新,给予后人深刻的启示性意义。如今,在这个中外文明交流互鉴的新时代,再次回望八十多年前那群奔波羁旅、行役之劳的坚定背影,不啻成为我们在思考古代艺术遗产应当如何赓续传承之际,映衬一代中国学人迷思与努力的鲜明写照。

(本文作者为清华大学美术学院艺术史论系博士,原标题为《行走的力量——滕固两次龙门石窟考察中的新艺术史眼光》,全文原载《读书》2021年第7期。澎湃新闻经作者授权转刊时有编辑。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司