- +1

1950年代周作人的“朋友圈”:他都跟哪些人打交道

尽管褒贬不一,周作人其人其作都是现代文坛的巨大存在,不容等闲视之。余生也晚,喜欢读书是更晚的事,自问最早何时接触知堂文章,已了无印象。了解其生平,大概始于购读倪墨炎的《中国的叛徒与隐士:周作人》。等以后更权威的周作人传出来,却只在图书馆借阅了。并不是不值得买,实在是家里空间有限。

翻读止庵《周作人传》,第九章录有一句周作人的话:“孺牛齐甘雪窗克安等人是常来的客人”(《横浜桥边》,《亦报》1950年6月29日,署名十山。后文标注出处的年月日均予简化)。接下来,止庵先生解释:“孺牛即陶亢德,齐甘即徐淦;王古鲁、方纪生、康嗣群、金性尧、施蛰存、谢刚主等,亦与周氏来往较多。”此处有些语焉不详,“雪窗克安”具体指谁呢?

近一年多来,笔者将大量时间用于蒐集并抄录陶亢德先生的文字,解放前的大致录完,终于进行到了《亦报》。等着实费了一些周折,报纸终于到手,兴奋之馀定睛一看,但见满目化名。只得先老老实实做一番案头工作。浏览之余,我想已能解答前述疑问。

齐甘即徐淦

“齐甘”最早被揭晓答案。钟叔河《儿童杂事诗笺释》,引徐淦生前亲口回忆,自承齐甘就是其本人,因是谐音。我估计,这个谐音要从绍兴话去读,才能辨出味道。不过,钟先生又说,孺牛“可能是周氏一九五零年出狱后留上海期间的居停主人尤炳圻”。假如这话也来自徐淦,不免有点令人瞠目。

1949年1月26日,周作人从南京的老虎桥监狱交保释放,因兵荒马乱,津浦路不通,遂来上海,寄居在位于虹口横浜桥附近福德里尤炳圻家的亭子间,直到同年8月15日返回北京,前后足有198天。在沪期间,一些作家朋友如周黎庵与孔另境相偕,去横浜桥尤宅看望过一次。(周劭《周作人与<秋灯琐记>》)金性尧去时已经是夏天了,印象深刻的是知堂的赤膊形象。(金性尧《叶落归根》)徐訏则记得金性尧做东请周作人吃过一顿饭,席间有他和周黎庵。(徐訏《从“金性尧的席上”说起》)

友人之中多次去尤宅拜访的,是周氏的绍兴同乡陶亢德和徐淦。《横浜桥边》里写,有一次,孺牛与齐甘提了个大锡壶装的酒,与周氏见面。其后孺牛带了两瓶法国好酒与高唐(高唐即唐大郎。老鹰《亦报同文之名》:“高唐我知道是大郎先生的笔名,为什么唐字之上冠一高字,这个我不很清楚了。”《亦报》1950.1.14)一起去找周作人,那次齐甘不在。后一次的时点,周作人查了日记,说是1949年6月初,前次聚会则还要早两个月。更据徐淦《忘年交琐话》所忆,1949年春节刚过,陶亢德即已得知周氏下落,徐在陶的指引下,两人结伴提了三斤花雕,一包带壳花生去尤家访周。最后也是陶徐,与知堂把酒话别。稍事合计,陶徐二人过访尤宅的趟数,何止三次。周作人既住在尤家,一来与尤炳圻天天见面,二则尤也不是客人。所以,钟先生的转述已大有破绽。

金性尧是见证人

1949年7月,上海创办了两张新式小报,《亦报》是其中之一。《亦报》创刊伊始,周作人并未现身,要等到11月22日才登场。中间经过近四个月的酝酿。能邀请周作人这样份量的大家“出山”,在《亦报》主编唐大郎看来,自是幸事一桩,为此他还专门写了首打油诗,自注中有“终大郎之世,算他不曾白做编辑也”句。(《寄齐甘北京》,《亦报》1950.1.9)

徐淦是袁殊《新中国报》社的旧属,曾用名王予,是1944年接待上海作家赴苏州旅游的东道主之一,也在一年前周作人路过苏州时接待过他。抗战胜利后,他恢复了本名。上海解放前夕,徐淦供职于《自由论坛晚报》任要闻版编辑,那时他便已接洽并登过知堂的小品文。以后他赴京定居,住进八道湾里的苦茶庵,成了周作人的房客。近邻有江绍原家属。

陶亢德在《亦报》时期的情形,金性尧在一篇文章的结尾介绍:

《随笔》中几次提到哲安,如《猩猩的血》中说:“哲安乡兄新编知识连环图画《动物园》。”这是指陶亢德兄,他通晓英文日文,当时对动物学很感兴趣,还编了几本连环画,借此以谋稻粱。《随笔》中还提到孺牛、某甲、雪窗的名字,也是指他,因为唐大郎也喜欢他的文章,所以《亦报》时有刊载。现在《亦报》早已停刊,周陶唐都已先后逝世,《饭后随笔》又作为新书问世了。(《饭后随笔》,《不殇录》汉语大词典出版社1997年版)

金先生是过来人,尤其是其本人还在《亦报》以笔名“赵天一”撰写过不少文章。他的话理应重视。

孺牛、某甲系一人

“孺牛”在《亦报》创刊号就已出现(齐甘的专栏《亦文章》也见于创刊号)。起先,专栏名为《文坛杂事》,后改为《夜读书》。署名“孺牛”的文章里经常写到的人物,如徐訏、邹韬奋、林语堂,是陶亢德的同事和前辈;老舍、冰心、郭沫若,都是陶亢德主编杂志时打过交道的作者;一折八扣书、大量的英美题材,也是陶氏以前津津乐道的。孺牛是陶亢德,学界几无异议。

“某甲”最早的专栏《日日谈》,稍晚于孺牛和齐甘。他在《不争气的中国烟》(《亦报》1949.9.18)里说:“十几年前,我写文章骂过南洋烟草公司,因为它一面登广告大呼‘中国人应吸中国烟’,一方面它的中国烟上竟无半个中国字。”寻出陶亢德所撰时评《瞎来来之感》(《宇宙风》1935年第4期):“我有位朋友原爱吸外国烟,说是烟味有点‘洋气’。近来因见国烟运动,烈烈轰轰,又常在报上见到中国人应吸中国烟等警语而惭愧,于是改吸中国烟。可是每次我去访他递烟给我时,总是慨乎言之的道:中国人应当吸中国烟,不错,可是中国烟也得用中国字表明是中国烟才对吧,而事实又何如?”前后比照,正相对榫。1950年后,“某甲”的专栏改为《姑妄言之》,这名号在十几年前陶氏主编《宇宙风》时就用过。

雪窗:家乡有座百家庙

“雪窗”(专栏名《伪风月谈》)更晚出现,他曾说:“兄弟忝为自由职业者将二十年。”(《读书》,《亦报》1950.1.26)又说:“我知有某书印明某名人校阅,实则此名人未尝校阅过一个字也。”(《译书》,《亦报》1950.1.27)这些似可对应于陶亢德的书刊编辑经历。

雪窗还说:“我爱小孩,但又少观察之暇,故虽劳任六个孩子的父亲,未能写一篇儿童生活的文章。”(《谈情说爱》,《亦报》1950.1.29)查《读书》杂志1994年第五期周劭《失落感旧(之二)》,陶亢德正有六位子女。

更为关键的是,雪窗说:“离我乡几里有座百家庙……譬如正月里做灯头戏。”(《百家庙》,《亦报》1950.8.22)又说:“我即陶堰人也,少小离家,老大不回,乡音已改,鬓毛早衰。”(《山里果子联联串》,《亦报》1950.10.18)按:百家庙是绍兴陶堰镇的历史名迹。祁彪佳《祁忠敏公日记》:“谒百家庙,陶堰之土神为汉会稽严长史助也。”张岱《陶庵梦忆·严助庙》:“陶堰司徒庙,汉会稽太守严助庙也。”而陶亢德正是陶堰人;另据《绍兴县志》介绍,绍兴元宵节期间,城乡多演戏娱乐,有连演数天、十数天者,俗称“十八日灯头戏”。李慈铭《越缦堂日记》载:“吾乡灯市首数陶堰。”揆诸陶氏解放前的作品,其中“灯头戏”亦不止一见。

总之,雪窗是陶亢德的另一笔名无疑了。

克安:徐文长同乡同姓

那么“克安”呢?这名字初见于某甲的文章《虹庙的药签》(《亦报》1949.9.4):“有人建议取缔虹庙的药签,我的朋友克安君举两只手赞成。”透露他与陶亢德关系紧密。稍嫌诡异的是,此时克安之名尚不见于《亦报》。要等到第二年一月廿日,才见到克安的首篇文章。注意到前一天,徐淦以本名发表了一篇《略与河伯娶妇有关》。既然雪窗是陶亢德,那克安会不会同是徐淦?

终于翻至1950年5月23日《亦报》,克安有一篇《对徐文长发生兴趣》。其中说:“和我同乡同姓的徐渭文长。”徐渭是绍兴人,所以克安既是陶亢德的密友,又是《亦报》同人之中姓徐的绍兴人,基本可断定即是徐淦。答案明朗后,会发现“克安”两字,约略可以反切念成“淦”,还是蛮巧妙的。

克安还说:“我的父亲,年已六十有零……自抗战初起那年十一月三十一日,他一生的事业,一个电灯公司,毁于日本飞机的轰炸,他就还乡务农。”(《不尽包袱滚滚来》,《亦报》1950.8.8)参阅王予《四岁之前》(《太平洋周报》1944年第99/100期),可大体知悉徐淦的身世:祖父在家乡开米行起家,父亲在杭州办人力车公司,经营愈加成功。看来最后还办起了电灯公司,直至被日军炸毁。

将周作人引入《亦报》

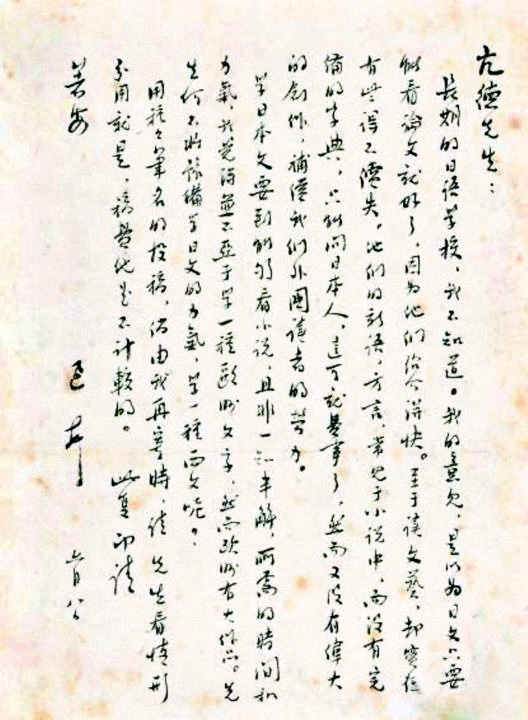

将周作人引入《亦报》的人,目前所知主要是陶亢德。笔者以为,徐淦似也与有力焉。知堂的首次“复出”,即由他引荐。从1950年元旦起,江绍原的哲嗣江幼农,也成了《亦报》作者。徐淦大概不无推荐之功吧。另外,儿童杂事诗是知堂狱中的旧稿,拿去给亦报发表时,也经过了陶徐两人的共同商讨。

1949年12月9日《亦报》发表高唐《送齐甘》一文,透露:“半月前他特地来看我,说要出门去读书,不几天,果然走了,现在登他的稿子,是从外头寄来的。”不难推算,徐淦于1949年11月中旬赴京。紧接着,知堂即现身《亦报》。如果这纯是巧合,那唐大郎为何寄诗给徐以示感谢?

此前,齐甘曾寄信唐大郎,批评另一同文(按:“同文”是指同在该报撰文的作者。此处具体是指勤孟《陆礼华的小东西》10月25日出版。此文涉及隐私,颇有些低级趣味)的不通。这事竟被唐大郎公之于众(高唐《读了齐甘的信以后》,《亦报》1949.10.29),引发议论纷纷。而《送齐甘》还不无惆怅地说,“齐甘走了,我好像走了一个照应我的人”,并希冀某甲代替齐甘,负监督之责。上述种种,非比寻常,着实耐人寻味。显然,徐淦和陶亢德均为《亦报》创办之初的特约撰稿人。

为什么用那么多笔名

概而言之,前述周作人口中“孺牛齐甘雪窗克安”,尽管说得热闹,实际上不过区区两人。无独有偶,周作人署名“十山”所写《儿童诗与补遗》(《亦报》1950.3.10)开头道:“东郭生著有儿童诗若干首,预备托亦报发表,抄了先给孺牛齐甘诸公一看,齐公觉得儿童游戏部分遗漏太多,开出一个单子来主张添补,孺牛则以为过年这时节还有许多事可记,特别有趣味的是看灯头戏。”文章最后总结:“我便来折衷的说……”东郭生、十山不都是周作人自己么,怎么口气貌似两人?这样的例子还有。如某甲《敬惜电灯》(《亦报》1950.2.12):“我本来学孺牛先生的样,夜读书,而且只卖点怡情悦性的短文章,尤其是笑闻轶事之类。”实则也是在自说自话。

也许周、陶童心未泯,在和读者开玩笑。若问何苦要故弄狡狯呢?仔细一想,两人在《亦报》同一版面,常以不同笔名多次出现,最多时甚至同天刊发三篇短文。知情者尽管不会介意,可当年的普通读者若是知道真相,又会怎么想?会不会有所指摘呢?

据统计,知堂在《亦报》上前后用过十多个不同笔名,堪称同文作者笔名之冠。起初隔天一篇(专栏名“隔日谈”),以后每天一篇(专栏名“饭后随笔”),甚至更多。非是知堂写文章成瘾,只因老先生返京生活之初手头拮据,《亦报》稿费成了主要的收入来源。假如不为稻粱谋,何至于此呢?由是观之,知堂以四个笔名指称两人,似也有掩饰门庭冷落之微意。从这个角度,或许也可辨出一丝苦涩吧。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司