- +1

大陆“慰安妇”调查20年:从孤立无援到被理解、受尊敬

“慰安妇”制度是日本军国主义在侵略亚洲战争中推行的军事性奴隶制度。第二次世界大战期间,除本国妇女之外,日本军国主义以欺骗、掳掠、强迫等手段,为远离本土、数量庞大的日本军队配备了从中国、朝鲜半岛、东南亚等亚洲各地强征的大量年轻女子充当性奴隶,建立了完备的军队“慰安妇”制度。相当数量的女性在被日军残暴的性虐待过程中死去;战争结束时,部分日军曾奉命对“慰安妇”进行肉体罪证消灭;辗转存活下来被调查所证实的女性,或不能生育,或精神失常,或肢体伤残,无一不在极度痛苦中挣扎生存。

6月30日,“血色残阳‘慰安妇’——日军性奴隶历史记忆”展览在上海师范大学开幕,开幕仪式上,上海师范大学“慰安妇”研究中心主任苏智良教授介绍了他二十多年来的“慰安妇”研究成果和研究现状。

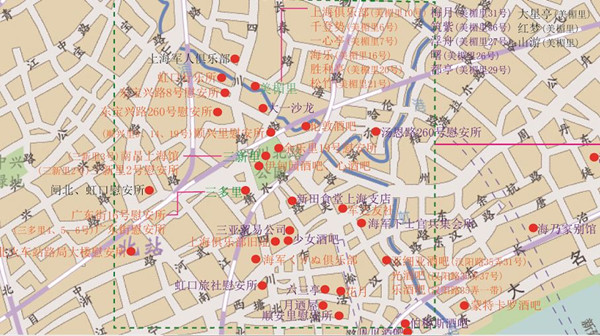

值得一提的是,本次展览首次公布了上海166个日军慰安所的分布图以及新发现的三张标有日军慰安所的上海老地图,另外,最新发现的峨眉路400号日本海军下士官兵集会所,以及展出的20位中国大陆“慰安妇”的幸存者肖像、受捐赠的日本文物,均来自民间。可以说,是学界和社会人士的共同参与,使这一段历史得以让公众知晓。

上海有多少日军慰安所?

上海是日军在南中国的集结地,早在1937年日本全面侵华战争爆发前,日军就已在虹口等地设立了一批慰安所。据中国慰安妇问题研究中心的调查统计,上海是日军设立慰安所最多的城市。

自清末以来,上海是日本海军在海外的最大基地,日本海军陆战队司令部就设在上海虹口。为了满足士兵的性需要、给士兵提供安全的性服务,1932年1月,日本海军在虹口选择了“大一沙龙”等4家风俗店作为海军的指定慰安所。这是目前资料中所见最早的“慰安所”记录。

“一·二八”淞沪战役爆发后,至3月,在沪日军已达3万多人。为防止因大规模的强奸事件导致的军纪败坏和性病泛滥,上海派遣军副参谋长冈村宁次决定仿照在沪日本海军的做法,从日本关西征调了第一个陆军“慰安妇”团,并在吴淞、宝山、庙行和真如等战斗前线建起为日军官兵提供性服务的慰安所。中国“慰安妇”问题研究中心经过二十多年的调查,目前确认的上海日军慰安所有166个。

普通上海市民发现慰安所

周新民是一位普通的上海市民,关注“峨眉路400号”已近10年。在探究私立大公职业学校校史的过程中,他在上海档案馆、地方志中看到的资料都说“峨眉路400号”是日本海军俱乐部,然而,经过他的反复追查、考证,最终证实这里曾为“日本海军下士官兵集会所”,实际就是一间日军直营慰安所。

日军为掩人耳目,给众多慰安所起了各式各样的名字:某某旅馆、某某俱乐部、某某娱乐所、某某庄、某某酒吧等,比如虹口的“日之出酒吧”、“贝贝酒吧”,就是日军的慰安所。另外,慰安所也有等级高低,日本海军俱乐部就是供军官使用,而日本海军下士官兵集会所则供一般官兵使用。

据周新民先生介绍,日军慰安所大致分为“军直营”、“军专用”、“军利用”几种。“军直营”由军方设置、运营和利用。“军专用”是军方设置,但是由民间业者负责经营,利用者则限定为军人。“军利用”则是民间的卖春设施,提供给军方使用。由于年代久远,日军销毁和隐匿相关资料以及证人的缺失,所以能确定的上海“军直营慰安所”非常少。

经过走访调查,周先生说,日本战败以后,“峨眉路400号”即为大公职业学校所使用,后来该学校的几个专业拆分并入其他学校,1950年代这里成为上海海军的地盘,先是为机关所用,后来用作家属居住。因为当年情况的隐匿,后来在此居住的人并不知道这里曾是日军的慰安所,只知道这里是日本侵略时“日本部队的房子”。周先生还曾听说,1950年初海军进驻这里,曾对地下室进行清理,发现了一些尸骨,这些尸骨究竟是“慰安妇”,还是日本官兵,则无从得知。

陈丽菲:调查慰安妇二十年

苏智良教授研究“慰安妇”问题已有二十余年,这期间,一直陪同他进行这项研究的,是他的太太——上海师范大学教授陈丽菲。此前,记者曾在其他场合听人说起苏教授的“慰安妇”研究,敬佩之余,他们常感慨,这项研究非常辛苦。但研究背后经历了怎样的辛苦,并未听苏教授谈起。

本次展览开幕式之后,记者采访陈丽菲教授,听她讲起这二十年研究背后的故事。

苏智良教授原本做上海史研究,1991年,他前往日本在东京大学做客座研究员,半年后,陈丽菲教授也到日本交流学习。当时恰巧赶上韩国“慰安妇”幸存者在东京游行抗议,苏教授在与日本学者交流此事时得知,上海是日军最早设立慰安所的城市。作为上海史研究者,苏教授当即就关注到这一课题,随后向陈丽菲教授表示,他要延迟一年回国,搜集、查阅相关资料。

“我当时非常反对。苏老师之前研究黑社会、研究毒品,我有帮他做一些事情,那些课题就涉及一些非常不好的事情,这不是我感兴趣和喜欢的。他在日本跟我提出‘慰安妇’这个话题时,我还不知道‘慰安妇’是怎么回事儿,字面上理解,就是慰安军队的女人。加之,当时媒体的一些相关信息并不是历史研究层面的,多关注于暴行、性场面,观感并不好。所以,我不希望他做这个事情。”

尽管家人有反对意见,但这并未阻止苏教授的研究。回国后的第一个夏天,他骑着自行车行走于上海市区,找寻日军慰安所遗迹。“1990年代初,那时候也没有钱坐出租车,他就是骑着自行车奔走。天很热,柏油路被晒得很烫,他的鞋底、轮胎上都粘着柏油。一个夏天结束,人也晒得很黑。”如此辛苦,找寻却并不顺利。日本人记载的讹误,几十年的城乡变化、区域划分和地名的变化,要找到一个遗迹可不容易。

1996年,陈丽菲帮助苏教授翻译一份联合国人权委员会的调查,内容正是“慰安妇”问题。这个调查是应受害国要求所做,调查了我国台湾地区、韩国、菲律宾、马来西亚等地的“慰安妇”,唯独没有中国大陆。中国大陆曾有为数不少的“慰安妇”,她们或是被骗,或是被强迫受到战争伤害,多年后,她们却在世界上“失声”,无法寻求救助,无法追讨尊严、恢复名誉。“翻译完这个调查报告之后,也注意到世界上对于‘慰安妇’问题的关注,我的态度开始发生转变。另外,我在帮他整理资料的过程中,才知道原来我们生活的城市——在上海,居然有这么多慰安所,那么会有多少战争受害者呢?”

苏教授刚开始的研究关注的是慰安所,但是这个课题要进行得深入,就不得不进行口述调查,因为日本销毁和隐匿了很多关于“慰安妇”问题的核心资料。“要做口述调查,要找寻和接触这些受害者,有个女性比较方便,所以,我就开始跟他一起做这个事情。”二十多年来,从头至尾一直参与此项研究的,就是苏智良、陈丽菲教授二人,可以想见,这项研究有多辛苦。

“我们开始进行口述调查,也得益于社会力量对此问题的关注。韩国于上世纪八十年代末提出‘慰安妇’的民间索赔,之后亚洲其他地区‘慰安妇’问题见诸媒体。在中国,也有人开始提出‘慰安妇’民间索赔问题。另外,‘慰安妇’群体也逐渐显露在人们的视野中。海南政协的文史委员会曾发起‘日军侵琼调查’,由省市逐级深入下去,他们的调查资料中就涉及到‘慰安妇’。后来,社会上有人知道苏老师在进行相关研究,就打电话过来告诉一些信息。于是,1999年上海师范大学就成立了‘慰安妇’问题研究中心,这个中心只有苏老师一个人,然后就是我在帮他做这个事情。”

得知幸存“慰安妇”的消息,到请她们进行口述,说出当年的情况,依然是个很艰难的过程。

首先,她们不愿意谈。在传统女性贞操观念的影响下,“慰安妇”的经历在社会很多人群,甚至包括受害者本人看来都是一桩丑事。“慰安妇”的幸存者,以及她们的家人抗拒回忆和说出当年的事情,这是第一件难事。

其次,这些受害的妇女在日军侵略期间遭受暴行,身心都受到了巨大的伤害。战争结束以后,生活的压力、周遭的眼光以及历次运动,她们又一再受到伤害。“‘文革’等革命运动中,这些妇女被视为‘牛鬼蛇神’‘坏五类’,经常被拉出来批斗,受尽屈辱,有的还被遣散、坐牢。而且,她们中很多人都留有病症,有的无法生育,在生活中受到丈夫、婆婆的嫌弃,周围人的鄙视、唾弃。这些妇女身患疾病,劳动能力有限,生存都成问题,有的人一而再,再而三地结婚、离异,其实无非也是要寻求生活的保障,但是这样的经历,更加令人对她们冷眼相待、议论纷纷。”经历过这么多的苦难、伤害,幸存的“慰安妇”心理上都存在不同程度的扭曲,她们防备心理强,脾气难以捉摸,讲话有时也是出尔反尔。如何面对她们,也是一件难事。

“我们非常敬佩最后愿意站出来的这些老人。她们经历了太多的伤害,找到她们做调查,起初她们都抗拒,把我们拒之门外,甚至还骂我们,骂得也很难听。她们都没什么文化,开始也不懂我们是要做什么,以为我们是国家的工作人员,会把心中的怨恨、委屈撒到我们身上。无论是老人自身,还是她们的家属、邻居、甚至基层官员,她们不理解我们为什么做这个调查,我们也遭受了很多冷眼、委屈。但是我还是理解这些老人的,也很尊敬愿意站出来的老人。有些老人是家中姐妹几个都被掳去做了‘慰安妇’,曾眼睁睁地看着自己的姐姐妹妹被虐待至死,这样的苦痛回忆伴随她们一生,最后选择站出来、讲出来,有老人表示,她是为了姐妹而活,是为了姐妹愿意说出这些事情。”

再次,如何安抚、救助这些老人也是一件难事。“我们做过调查之后,还有老人会晚上打电话过来,说实在受不了了,活不下去了,有人往家门口泼脏水……”社会公众的不理解,始终是这项工作面临的难题。

另外,这些老人因为无儿女,劳动能力有限,她们的生存状况非常不好。苏教授在调查中,竭力为其提供帮助。“是我们把她们从‘土里’挖出来,暴露在人们的视野中,所以,我们一定要给她们温暖,给她们帮助。开始,我们会带点钱,带点东西过去看望她们,但这不是长久之计。”

后来,苏教授想到寻求更多社会力量帮助老人,当然这也不容易。“我联系过很多部门,包括妇联,都遭受冷眼或者闭门羹。有次,我去华盛顿见一个美国律师,他愿意帮我们在美国起诉日本,但是这件事情最终还是没能做成,因为后来的美国政府为了日美同盟,强力阻拦法院受理。在前往华盛顿之前,苏老师交给我一个任务,就是募捐。让我在那边看是否能找到华人组织或者其他什么团体能够提供帮助。这个任务我没能完成,虽然不是为我自己向别人要钱,但是我真的不知道如何开口,非常难为情,也有委屈。回国之后,我在苏老师面前落泪了。不过苏老师很厉害,他后来找到了加拿大的一个华人组织,从他们那里我们得到了一些资助,尽管钱也不是很多。”

曾经有基金会表示,只要苏教授他们做好调查资料,就能为这些老人提供援助。于是,苏教授夫妇二人又花了整个暑假奔走各地,调查核实“慰安妇”幸存者信息,“那年我们是带着上小学的孩子一起去的,因为家里没人带孩子”,然而,忙完这一遭,基金会的承诺却并未实现。“之前,在我们国家强调中日友好,‘慰安妇’的研究被视为破坏中日友好,苏老师这个研究不可能拿到研究项目的资金支持。所以,从中日友好来说,从传统观念来说,我们都受到很大的阻力,很长一段时间只能靠自己扛——我们最早接触老人,获得了老人的信任,她们有什么事就会联系我们,所以我们也不得不扛。”

回忆最艰难的那一两年,陈教授说,她曾经两年间唯一给自己添置的就是一双25块钱的鞋。“2003年,我从出版社到大学工作,不能穿高跟鞋上课,于是我花了25块钱,在菜场买了一双鞋,这鞋子我现在还留着。”

不过,随着国家社会越来越多的人能够正视和关注“慰安妇”问题,现在研究处境比之前好了很多。“1997年之后,具体哪一年我记不清了,中央电视台的白岩松,当时他在做《东方之子》栏目,他来上海采访了苏老师,在中央电视台播出。这之后,越来越多的媒体愿意接触我们,一起宣传这个事情。后来,苏老师也能申请到国家课题了。也有更多的社会力量关心这件事情,他们联系说愿意提供帮助。再加上这些年来,老人越来越少,从最初找到的一百来人,到现在只剩二十位了。相较而言,为这些老人提供物质帮助的压力也小了好多。”

学界、媒体、民间各方面力量的关注,让“慰安妇”幸存者的境遇也好了不少。在本次开幕式上,受害人袁竹林老人的养女程菲女士,在发言中就哽咽地说道,是苏老师以及媒体等力量的帮助,使更多人能够理解,也让她的母亲从一个被认为、也自觉是做了“丑事”的人,成为受到尊敬的人。

“这些年一些提供帮助的人说,要谢谢我们,因为他们不能四处奔走,不会调查研究,是我们让他们的爱心有了着落。但我心里又很感谢他们为这些受害的老人提供帮助。最后,我们就达成了共识,其实我们互相都不必言谢,我们都是在做我们中国人自己的事情。二十年,我们感受的理解和接受的帮助,让我觉得这个研究是推动了社会的进步,我觉得这是很有意义的。”采访结束,陈丽菲教授如此说道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司