- +1

卡夫卡:即使从墙上掉下的一粒沙子,不弄清它的去向我也不能放心|纯粹阅读

在20世纪现代主义文学史上,弗兰茨·卡夫卡 (1883 - 1924)堪称首屈一指的奠基者。从20世纪30年代开始,卡夫卡的创作就引起了西方文坛的关注,逐渐在世界范围内获得了巨大的声誉,成为20世纪作家所能创作出的最振聋发聩的作品,从而形成了持续的“卡夫卡热”。美国女作家欧茨称“卡夫卡是本世纪最佳作家之一,时至今日,且已成为传奇英雄和圣徒式人物”。卡夫卡也被视为20世纪现代主义第一人,欧美各种权威书评杂志在评选20世纪现代主义大师时,都无一例外地把卡夫卡排在第一位。英国大诗人奥登曾说:“就作家与其所处的时代关系而论,当代能与但丁、莎士比亚和歌德相提并论的第一人是卡夫卡。卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境。”卡夫卡可以说是最早感受到时代的复杂和痛苦,并揭示了人类异化的处境和现实的作家,也是最早传达出20世纪人类精神的作家。从这个意义上说,他是20世纪文学的先知、时代的先知与人类的先知。

时代的先知

卡夫卡的创作个性和文学世界可以在他的成长过程中找到背景。从小到大的压抑的环境造就了他内敛、封闭、羞怯甚至懦弱的性格,而且还内心敏感,容易受到伤害,对外部世界总是持有一种戒心。他在去世前的一两年曾经写过一篇小说《地洞》,小说的奇特的叙事者“我”是一个为自己精心营造了一个地洞的小动物,但这个小动物却对自己的生存处境充满了隐忧、警惕和恐惧,“即使从墙上掉下的一粒沙子,不弄清它的去向我也不能放心”,然而,“那种突如其来的意外遭遇从来就没有少过”。这个地洞的处境在某种意义上说也是现代人处境的象征性写照,意味着生存在世界中,每个人都可能在劫难逃,它的寓意是深刻的。这个小动物在地洞中的生活也可以看成作者一种自我确认的形式,借此,卡夫卡也揭示了一种作家生存的特有的方式,那就是回到自己的内心的生活,回到一种经验的生活和想象的生活。卡夫卡为自己的生活找到了一个最好的方式,就是在地窖一样的处境中沉思冥想的内心写作方式:

我最理想的生活方式是带着纸笔和一盏灯待在一个宽敞的、闭门杜户的地窖最里面的一间里。饭由人送来,放在离我这间最远的、地窖的第一道门后。穿着睡衣,穿过地窖所有的房间去取饭将是我唯一的散步。然后我又回到我的桌旁,深思着细嚼慢咽,紧接着马上又开始写作。那样我将写出什么样的作品啊!我将会从怎样的深处把它挖掘出来啊!

这是一种与喧嚣动荡的外部世界生活构成了巨大反差的内在生活,衡量它的尺度不是生活经历的广度, 而是内在体验和思索的深度。

废墟的忧伤: 西方现代文学漫读

作者: 吴晓东

出版社: 北京大学出版社

出版时间: 2018-6

卡夫卡正是以自己的深刻体验和思索,洞察着20世纪人类正在塑造的文明,对20世纪的制度与人性的双重异化有着先知般的预见力。写于1914年的小说《在流放地》,描述了一名军官以一种非理性的狂热参与制造了一部构造复杂精妙的处决人的机器,并得意洋洋地向一位旅游探险家展示他的行刑工具。一个勤务兵仅仅因为冒犯了上司,就要被他投入这部机器受死,死前要经受整整十二小时的酷刑。但是在勤务兵身上的表演并不成功,于是读者读到了20世纪现代小说中最具反讽意味的一幕:那个制造了这部机器的行刑军官最后竟自己躺在处决机器上,轧死了自己。机器的发明者最终与杀人机器浑然一体,成为机器的殉葬品,从而揭示了现代机器文明和现代统治制度给人带来的异化。它是关于使人异化与机械化的现代统治的一个寓言。

卡夫卡的另一篇代表作《变形记》写的是职业为一名旅行推销员的主人公格里高尔·萨姆沙,一天早晨醒来后发现自己躺在床上变成了一只大甲虫:

他仰卧着,那坚硬得像铁甲一般的背贴着床,他稍稍抬了抬头,便看见自己那穹顶似的棕色肚子分成了好多块弧形的硬片,被子几乎盖不住肚子尖,都快滑下来了。比起偌大的身躯来,他那许多只腿真是细得可怜,都在他眼前无可奈何地舞动着。

“我出了什么事啦?”他想。这可不是梦。

格里高尔·萨姆沙最初的反应尚不是对自己变成甲虫这一残酷现实感到惊恐——仿佛变成大甲虫是件很自然的事——而是担心老板会炒他的觥鱼。当然他还是不可避免地失掉了工作,并成为一家人的累赘,父亲甚至把一个苹果砸进他背部的壳中,并一直深陷在里面。最终,连起初同情他的妹妹也不堪忍受他作为甲虫的存在。小说的结局是格里高尔在家人如释重负的解脱感中死去。

城堡

作者:[奥地利]卡夫卡

出版社:人民文学出版社

出版时间:2020年07月

《变形记》写的是人在现代社会中的异化。社会现实是一个使人异化的存在,格里高尔为了生存而整日奔波,但却无法在生活中找到归宿感。社会甚至家庭、人伦都使他感到陌生,最终他成为异己的存在物,被社会与家庭抛弃。这就是现代人在现代社会中所可能面临的生存处境的变形化的写照。卡夫卡以一个小说家的卓越而超凡的想象力为人类的境况作出了一种寓言式的呈示。现代人面临的正是自我的丧失和变异,即使在自己最亲近的人中间也找不到同情、理解和关爱,人与自己的处境已经格格不入,人成为自己所不是的东西,同时却对自己这种异化无能为力。而这一切,都反映了现代社会的某种本质特征。《变形记》因此也摹写了人的某种可能性。格里高尔变成大甲虫就是卡夫卡对人的可能的一种悬想。在现实中人当然是不会变成甲虫的,但是,变成大甲虫却是人的存在的某种终极可能性的象征。它是我们每个人都有可能面对的最终的可能性。从这个意义上说,卡夫卡写的是人的生存现状。因而,当格里高尔本人和他的家人发现格里高尔变成大甲虫的时候,都丝毫没有怀疑这一变形在逻辑上的荒诞,而是都把它当成一种自然而然的事实接受下来。卡夫卡的写法也完全遵循了写实的原则,仿佛他写的就是他在生活中亲眼目睹的一个真实发生过的事情。而读者也完全把格里高尔变成甲虫作为一个我们自己的生存处境的写真而接受下来。从这个意义上说,卡夫卡写的就是我们自己的宿命。

卡夫卡的小说都有一种预言性。譬如德国作家黑塞就说:“我相信卡夫卡永远属于这样的灵魂:它们创造性地表达了对巨大变革的预感,即使充满了痛苦。”英国小说家、评论家安东尼·伯吉斯则认为卡夫卡的作品表达了对世界的梦魇体验,对这些作品,“人们无法作直截了当的阐释。尽管风格体裁通常是平淡的、累赘的,但气氛总是那么像梦魇似的,主题总是那么无法解除的苦痛”,“卡夫卡影响了我们每个人,不仅仅是作家而已”,“而随着我们父老一辈所熟悉的社会的解体,那些使人人感到孤独的庞大的综合城市代之而起以后,卡夫卡描写人的本质的那种孤立的主题深深地打动了我们。他是一个给当代人指引痛苦的人”。正是从这个意义上说,卡夫卡可以称得上是现代的先知。

变形记:卡夫卡中短篇小说全集

作者: 弗兰兹·卡夫卡

出版社: 北京大学出版社

译者: 张荣昌

出版时间: 2018-6

表现主义的艺术特征

文学史家们一般认为卡夫卡的作品充分体现了一种表现主义的艺术精神和创作技巧,认为他是表现主义在小说领域的重要代表人物。

“表现主义”的概念最初运用在绘画评论中。1901年,法国画家朱利安·奥古斯特·埃尔维在巴黎“独立沙龙”展出了八幅作品,被称为“表现主义” 绘画。1911年4月在德国柏林第二十二届画展的前言中,“表现主义”一词又再度出现,用来描述一群法国年轻画家(其中包括毕加索)的绘画特色。而在文学批评界,“表现主义”一词则在1911年7月正式出现在德国,并在此后的几年中获得了更广泛的认可。

表现主义是一种反传统的现代主义的流派,它在绘画、文学、音乐、电影等艺术形式中均有不同的表现,“但他们也有一些共同的思想倾向和艺术特点,即不满社会现状,要求改革,要求‘革命’。在创作上他们不满足于对客观事物的摹写,要求进而表现事物的内在实质;要求突破对人的行为和人所处的环境的描绘而揭示人的灵魂;要求不再停留在对暂时现象和偶然现象的记叙而展示其永恒的品质” 。因而,表现主义的出现,为作家们提供了一条通向内心的文学道路。作家们越来越关注对人性和心理世界的发掘,关注对人的存在本质的揭示。在具体的表现手法上,表现主义强调主观想象,强调对世界的虚拟和变形的夸张与抽象,强调幻象在文学想象力中的作用。正如表现主义文学运动代表人物埃德施米特所指出的:“存在是一种巨大的幻象……需要对艺术世界进行确确实实的再塑造。这就要创造一个崭新的世界图像。”“表现主义艺术家的整个用武之地就在幻象之中。他并不看,他观察;他不描写,他经历;他不再现,他塑造;他不拾取,他去探寻。于是不再有工厂、房舍、疾病、妓女、呻吟和饥饿这一连串的事实,有的只是它们的幻象。”

卡夫卡精选集:变形记+审判+城堡

作者: 弗兰兹·卡夫卡

出版社: 中国友谊出版公司

译者: 李文俊等

出版时间: 2019-5

卡夫卡的文学创作也濡染了表现主义的艺术特征。这突出地表现在卡夫卡同样是个营造幻象的艺术大师。卡夫卡的文学世界充满了这种再造现实的幻象。《变形记》中人变成大甲虫的虚拟现实,《地洞》所描绘的洞穴的生存世界,《骑桶者》结尾所写的一个人骑着空空的煤桶“浮升到冰山区域,永远消失”的情景……描绘的都是这种幻象世界。正如德国大作家托马斯·曼所说:“他是一个梦幻者,他起草完成的作品都带着梦的性质,它们模仿梦——生活奇妙的影子戏——的不合逻辑、惴惴不安的愚蠢, 叫人好笑。”但是笑过之余,你会惊叹卡夫卡的幻象世界看似不合逻辑,却并非虚妄,它恰恰揭示了人类生存的更本真的图景,是人的境遇的更深刻反映。

在卡夫卡的短篇小说《猎人格拉胡斯》中,写了这样一段死后再生的猎人格拉胡斯与一位市长的对话:

“难道天国没有您的份儿么?”市长皱着眉头问道。

“我,”猎人回答,“我总是处于通向天国的阶梯上。我在那无限漫长的露天台阶上徘徊,时而在上,时而在下,时而在右,时而在左,一直处于运动之中。我由一个猎人变成了一只蝴蝶。您别笑!”

“我没有笑。”市长辩解说。

"这就好,”猎人说,"我一直在运动着。每当我使出最大的劲来眼看快爬到顶点,天国的大门已向我闪闪发光时,我又在我那破旧的船上苏醒过来,发现自己仍旧在世上某一条荒凉的河流上,发现自己那一次死去压根儿是一个可笑的错误。”

徘徊在通向天国的阶梯上的格拉胡斯可以看成卡夫卡本人的化身,卡夫卡也正是一个出入于现实世界和幻象世界的小说家,在他的小说中真实与幻象纠缠在一起,是无法分割的统一世界。单纯从现实的角度或单纯从幻象的角度来评价卡夫卡,都没有捕捉住卡夫卡的精髓。他所擅长的是以严格的现实主义手法写神秘的幻象。法国作家、诺贝尔文学奖获得者纪德就认为卡夫卡的作品有相反相成的两个世界:一是对梦幻世界“自然主义式”的再现(通过精致入微的画面使之可信),二是大胆的向神秘主义的转换。卡夫卡的本领在于他的小说图像在总体上呈现的是一个超现实的世界,一个想象的梦幻的世界,一个在现实中并不存在的荒诞的世界,一个具有神秘主义色彩的世界;然而,他的细节描写又是极其现实主义甚至是自然主义的,有着非常精细入微的描写。小说场景的处理也极其生活化。比如他的《在流放地》,关于杀人的行刑机器以及行刑的军官最后给自己执行死刑的构思都具有荒诞色彩,但是在具体的叙述过程中,卡夫卡又充分表现出细节描写的逼真性,对行刑机器以及行刑过程的描摹更是淋漓尽致。而另一方面,这种细节描写与传统现实主义的描写又具有本质上的区别。在以巴尔扎克为代表的传统现实主义小说中,细节的存在是为了更形象逼真地再现社会生活,烘托人物形象,凸现典型环境;而在卡夫卡的表现主义小说中,真实细腻的细节最终是为了反衬整体生存处境的荒诞和神秘。最终卡夫卡展示给我们的是一个陌生的世界,这个陌生的世界最终隐喻了现代人对自己生存的世界的陌生感,隐喻了现代人流放在自己家园中的宿命。

卡夫卡小说全集(全三册)

作者: [奥地利] 弗朗茨·卡夫卡

出版社: 人民文学出版社

译者: 韩瑞祥

出版时间: 2003-08

卡夫卡特别擅长的是对一个可能的世界的拟想。《在流放地》中行刑的军官最后给自己执行死刑就是一种悬想性的境况,是未必发生却可能发生的情境。这个情境与变成甲虫的艺术想象一样,都是通过对一种可能发生的现象的拟想来传达的。卡夫卡小说的表现主义的想象力也正表现为处理拟想性的可能世界的能力,并往往借助于荒诞、变形、陌生化、抽象化等艺术手段来实现。譬如其中变形的手段就是通过打破生活的固有形态,对现实生活中的事物加以夸张与扭曲,来凸现生活以及人的存在本质。它既是一种表现主义艺术家常用的技巧,同时在卡夫卡那里,又是“变形”化地对现代人的意识和存在的深层本质的超前反映。就像卡夫卡曾经表述过的那样:一次,卡夫卡和雅赫诺参观一个法国画家的画展,当雅赫诺说到毕加索是一个故意的扭曲者的时候,卡夫卡说:“我不这么认为。他只不过是将尚未进入我们意识中的畸形记录下来。艺术是一面镜子,它有时像一个走得快的钟,走在前面。”对于卡夫卡与他的时代的关系而言,他正是这样一个走在前面的,既反映时代又超越时代的艺术的先知。

(选自《废墟的忧伤》,作者:吴晓东,北京大学出版社,转自公众号:文学好书榜)

《卡夫卡谜题》

张锐锋 著

广西师范大学出版社

2018年2月

《卡夫卡谜题》是张锐锋从卡夫卡的中短篇小说、散文、随笔集、日记选、绘画作品集的相关作品中用他独特、生动、纯粹的新散文语言,触摸到卡夫卡思想、生命本质的一种深邃解读。书稿由87篇散文构成,包括《榆树》《朋友》《手稿》《卡夫卡的讲述》《乘客》《发现》《譬喻》《猎人》《细节》《链条》《仆人和主人》……

书稿中,张锐锋拨开卡夫卡笔下文字的迷雾,文字叙述的本体,直抵卡夫卡思想深处,包括卡夫卡所使用的隐喻中暗藏的玄机和用意。张锐锋的解读视角新颖独特,引用文本和充分解读穿插交织,有理有据,有分析也有揶揄,既提升了阅读本身的高度,又使阅读时不再感觉障碍重重、不明就里。张锐锋的文字所呈现在我们面前的卡夫卡不再是一个抽象、躲在文字世界、让人难以捉摸的个体,而是一个有血有肉,敏感,忧郁,心事重重,对生活充满了恐惧,喜欢在文字幻想中建构现实世界,并在文字中设置种种谜题的卡夫卡。

# 不践约书

张炜 著

《不践约书》是茅盾奖得主、当代著名诗人作家张炜的重磅最新长诗力作。该作品虽然以诗歌为表现形式,以爱情为呈现线索,但实际上已经超越传统意义上的诗歌概念和边界,作家调动人文、思想、历史、哲学、文学、艺术等综合手段,以强大的精神背景和调动超出常人的写作能量,打造出的一个具有巨大冲击力的复合性文本,可以视为其代表作《古船》《九月寓言》的另一种呈现方式。

# 大地上的事情(增订版)

苇岸 著;冯秋子 编

苇岸最新、最全、最严谨增订版本,由苇岸生前挚友、著名作家冯秋子受苇岸家人委托,历经数年整理、选编,广西师范大学出版社2020年10月倾力呈献。新增苇岸遗著:散文、随笔20篇、诗歌22首、书信1封、译文2篇,共计45篇(首);此外,延用的苇岸《后记》,附录的《苇岸生平及创作年表》和《苇岸作品的后续传播》,对于记录苇岸生平和研究苇岸及其创作,提供了更为全面、准确和翔实的史料信息。

# 泥土就在我身旁:苇岸日记(上中下)

苇岸 著;冯秋子 编

苇岸日记从1986年1月1日记至1999年4月6日入院接受治疗止。1年为1辑,三册日记共14辑,总量近80万字,加上附录《苇岸书信选》《苇岸生平及创作年表》《苇岸作品的后续传播》等,全书总量90万字。他的日记多有对于大地道德信念、切身体验的自然与人文进程的叙述,及与作者交往的不同年代作家,他们的阅历、观念、创作状况和个人意趣,所处时代影响下的文艺现象,亲历半个中国的旅行见闻,阅读过的诸多社会科学、自然科学类著作。

# 春之祭:骆一禾诗文选

骆一禾著;陈东东 编

骆一禾,一位被低估的诗人、编辑和批评家。《春之祭:骆一禾诗文选》是由骆一禾的代表诗作、诗歌评论、书信等汇编集成。精选收录骆一禾代表性短诗59首、中型诗14首、“祭祀”系列诗9首、长诗《世界的血》,诗论及创作论6篇,诗歌评论5篇,书信7篇。从诗歌到文论,从评论到书信,全面立体呈现诗人的精神世界及其所处时代的文艺风潮。

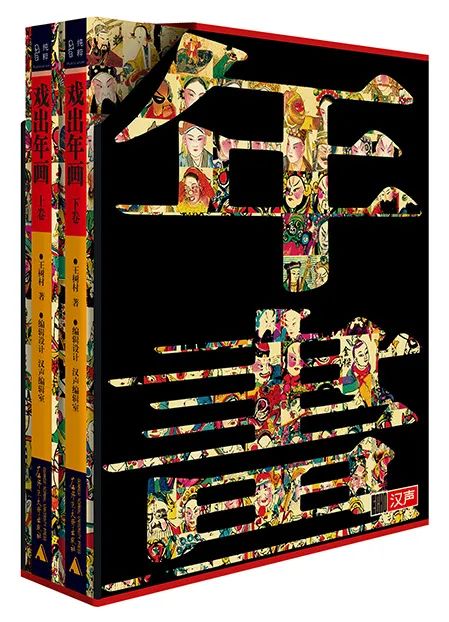

# 戏出年画(上下)

王树村 著

本书为美术史论家、民间美术收藏家王树村所著,收录了江苏、安徽、福建、四川、山西、河南、陕西、天津、河北等十省市最为精美的戏出年画,全面展现了各地的绘画风格、曲目及表演特色。在体例上,本书以“说戏”“说图”“细部欣赏”三种文字层次,深入戏出年画的精髓,表现出中国民间文化博大的内涵。

# 曹雪芹的遗产:

作为方法与镜像的世界

计文君 著

《红楼梦》是一部小说,更是一份珍贵的曹雪芹的遗产。

著名实力派女作家、文艺学博士、红学专家计文君,10年潜心研究之作。被著名作家李敬泽称为“小说家里最懂《红楼梦》的”,被著名作家李洱誉为“红学”研究最高成就。

# 曹雪芹的疆域:

《红楼梦》阅读接受史

计文君 著

《曹雪芹的疆域:<红楼梦>阅读接受史》作者计文君以《红楼梦》为研究主体,从文化物种获取生存度的角度,勾勒了《红楼梦》从诞生到今天的传奇“经历”。本书为《红楼梦》研究普及读物,既有学术研究著作的逻辑性阐述,亦有生动有趣的表达,对中学生接受《红楼梦》原典具有一定的指导意义。

# 夜晚灼烫:凝定的时间肖像

黑陶 著

作家张炜、散文家冯秋子联袂推荐,“新散文”代表作家、“诗人散文家”黑陶以独特而富有诗意的写作和具有高度辨识度的语言风格,拓展散文写作疆域,表达来自时光深处的记忆和“父性”江南的面孔。

# 彭程作品系列

彭程 著

广西师范大学出版社·纯粹“彭程作品系列”共包含三部,分别为《大地的泉眼》《心的方向》《阅读的季节》,是茅盾文学奖、鲁迅文学奖评委,新散文代表作家彭程最新自选集。彭程的文字从容、宁静而诚挚,散文书写中的一股清流,写作风格凸显质朴的美学和深刻的内涵。

# 碗和钵

庞培 著

《碗和钵》是一本跨界表达的散文作品,分为“碗”与“钵”两部分,从人们日常生活器具碗和钵谈起,论及艺术家杨键水墨画作品“碗”“钵”系列,通过庞培、杨键两位艺术大家的思想对话与交流,通过文学和艺术作品的相互阐释和表达,揭示碗和钵形象的象征内涵及其背后的哲学逻辑。

# 悬铃木咖啡馆

半夏 著

著名作家半夏最新小说力作。悬铃木咖啡馆是一个城市百态观察的据点,如果不来这里熏染点人气,就无法让生活继续……一间讲述市井与情感故事的咖啡馆,讲出了一城的精致与忧伤——如万花筒般折射出大千世界、人间百态,堪称昆明版的“人间喜剧”。

# 日月西东:从苏州到马德里

荆歌 著

著名作家莫言、李洱推荐,著名江南才子型作家、文人、书画家代表人物——荆歌最新力作,该书表达范围穿越亚欧大陆,以文学+艺术为切入角度,描述苏州和马德里两座城市隔空对望的不同景观、切身感受和思考,一东一西,世态人文、风土人情,风貌尽显。

# 云上

赵波 著

70后女作家赵波以个人成长经验直接书写,高度关注个体生命的内心世界,强力书写现代物质文明挤压之下所产生的种种孤独感与荒诞感。深入当代都市生活的前沿,以灵动、微妙、细腻而又丰富的个人化叙事方式,大胆袒露内心的隐秘,坦率而真诚地直剖内心。

# 灰烬的光辉:保罗•策兰诗选

保罗·策兰 著;王家新 译

《灰烬的光辉:保罗•策兰诗选》由著名诗人、翻译家王家新教授精心编选和翻译,由约360首诗和部分策兰的获奖致辞、散文和重要书信集结而成。本书既充分展现了策兰一生创作的精华,又是王家新多年来翻译和研究策兰的心血结晶,对于策兰译介和中国当代诗歌的创作和翻译都具有重要意义。本书所附录的策兰获奖致辞、散文和书信,也为我们展现了一个痛苦而又卓异的诗歌心灵。

# 问题之书(上下)

[法]埃德蒙·雅贝斯 著

刘楠祺 译;叶安宁 校译

法国诗人、作家埃德蒙·雅贝斯《问题之书》首次中译本,一部“不属于任何类型,但却包罗万象”的跨文本作品。透过声光闪烁、意象与联想交织的诗化外壳,雅贝斯注入的是“寻根”式的思考和将自己献祭于被遮蔽的“无限”场域里进行“精神”再创造的“书写”求索的内核。纯粹译丛“埃蒙德·雅贝斯作品系列”代表作。

# 相似之书

[法]埃德蒙·雅贝斯 著

刘楠祺 译;叶安宁 校译

作品被列入西方正典,法国著名思想家埃德蒙·雅贝斯著作“埃德蒙·雅贝斯文集”之一《相似之书》中文版首次面世。共分为三卷,分别是“相似之书”“暗示·荒漠”和“不可磨灭·不能察觉”。书中充满了雅贝斯式的哲学思索,从语言到文学,从宗教到传统,焦虑与困扰在作者灵魂的拷问中不断明晰、坚定。纯粹译丛之“埃蒙德·雅贝斯作品系列”重要作品之一。

纯粹读书社群

扫码添加纯粹小编

每日与您分享好书

● END ●

纯粹好书

“”系列丨杨先让· 丨扬之水·定名与相知丨王学泰作品系列 “水浒”识小录丨丨王树村·戏出年画丨半夏· 悬铃木咖啡馆 与虫在野丨黑陶·“” 在阁楼独听万物密语 | 冯秋子主编 丨燎原主编系列诗集 海子·神的故乡鹰在言语 昌耀·我从白头的巴颜喀拉走下丨自然主义译著系列 毛罗·科罗纳 貂之舞 山林间 劳伦斯·安东尼 格雷厄姆·斯彭斯 象语者丨张清华·海德堡笔记丨庞余亮·半个父亲在疼丨闻中·吉檀迦利丨张锐锋·卡夫卡谜题丨萧耳· 锦灰堆美人计 樱花乱丨计文君· 曹雪芹的遗产 曹雪芹的疆域 化城喻丨于赓哲·唐开国丨朱夏妮·新来的人丨丨周晓枫散文系列·河山 收藏 斑纹丨聂晓华·生别离丨丨汉声·松阳传家丨苏七七·光与真的旅途:电影笔记二十四则丨茅野裕城子·韩素音的月亮丨布鲁诺·舒尔茨·鳄鱼街丨埃德蒙·雅贝斯 门槛·沙丨江子·去林芝看桃花丨刘可牧·七千里流亡丨荆歌·日月西东:从苏州到马德里丨庞培·碗和钵丨赵波·云上丨更多纯粹好书&相关资讯请查看公众号下方菜单栏

原标题:《卡夫卡:即使从墙上掉下的一粒沙子,不弄清它的去向我也不能放心|纯粹阅读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司