- +1

在体外“制造”人类

制造出整个人体器官一直是组织培养工作者的梦想。虽然通过向体外人工容器中的人体器官灌注血浆,亚历克西斯·卡雷尔和他的追随者查尔斯·林德伯格可以维持这些器官的活力,但他们的终极目标是“全器官培养”,两人1935年在《科学》(Science)杂志上发表的一篇论文就以此为题。虽然那篇论文并没有报道任何有关制造器官的内容,但当卡雷尔看到一个接受血浆灌注的猫卵巢上长出了新的组织时,他得出结论,利用相应的组成细胞,器官能够再生。

在他1935年出版的著作《人之奥秘》(Man, the Unknown)中,卡雷尔写道:“孤立的细胞就拥有一种独特的能力,它们无须引导就能形成每个器官的特征性结构。”他还补充说,这些器官是“由某些细胞形成的,这些细胞似乎对它们要形成的结构了然于胸,并能利用血浆中的物质合成‘建筑材料’,甚至‘建筑工人’”。这看起来简直就像魔法,甚至让坚定的理性主义者卡雷尔也不那么理性了。他说:“器官是通过一些神奇的方式发育而来的,神奇得就像旧时童话中的小精灵拥有的那些魔法一样。”他希望这种魔法能够成就另一种魔法:用实验室中制造的器官不断更新人原有的器官,从而实现长生不老。

剑桥研究实验室[1]的托马斯·史澄威斯和霍娜·费尔发现,如果从胚胎上切下一些细胞已经完成分化的组织并在体外培养,那么组织中的细胞会保持其细胞类型(例如眼睛或骨骼的细胞)继续生长。这就是今天所谓“组织工程”的早期形式。“组织工程”这个词是生物学术语和工业领域术语一种非同寻常的组合,让人觉得制造一个人(或人的一部分)归根结底是一个工程学问题。1926年,史澄威斯宣称:“体细胞不需要整个有机体的调控就能形成它们应当形成的特定组织。”这句话所传递的思想无比清晰。今天,推动迷你大脑以及其他类器官研究的正是这种思想,这些研究的结果也在反过来为这种思想提供佐证。

1910年代末,在伦敦工作的苏格兰生物学家大卫·汤姆森(David Thomson)前往洛克菲勒研究所,向卡雷尔学习相关的技术。回到英国后,汤姆森开始从鸡胚上切下新生的器官并在体外培养。他发现这些新生的器官保留了原来的解剖结构,并认为这是因为生长中的器官周围有一层膜,这层膜可以防止器官边缘的细胞增殖失控。汤姆森的这种观点虽然是错误的,但他正确地意识到这种“人造器官”能长多大是有限度的,因为当这些器官长到一定大小后,营养物质将无法到达最深处的细胞,因此这些细胞必然会死亡。他认识到,要超越这种限度,就需要“某种人工循环手段”:这些细胞需要血液供应。

体外器官培养及活力维持技术让生物学家J.B.S.霍尔丹(J.B.S.Haldane)能够畅想完全在体外制造人类。在1923年剑桥大学的一次讲座上,他阐述道:

我们可以从一名女性身上取一个卵巢。在合适的培养液中,这个卵巢可以存活20年,并且每一个月产生一枚新鲜的卵子。这些卵子中有90%可以成功受精,在受精卵顺利生长9个月后,婴儿就会降临到这个世界。

霍尔丹在第二年把这次讲座的内容扩展成了一本书,书名叫《代达罗斯,或科学与未来》(Daedalus, or Science & the Future)。霍尔丹的这些遐想是体外受精和辅助生殖技术的前奏。然而,这种制造人类的愿景离不开器官和组织培养。霍尔丹自己正是从史澄威斯实验室的研究结果构想出在体外制造人类的,而《自然》(Nature)杂志对《代达罗斯,或科学与未来》的书评则认为,“如果你还记得组织培养所取得的成果的话”,那么这本书的内容似乎并不牵强。

史澄威斯实验室在体外培养出了眼睛和骨骼等器官的一部分,这使一些观察家相信,这个实验室即将培养出一个又一个器官,进而制造出整个有机体。诺拉·伯克(Norah Burke)[2]1938年在《珍闻》(Tit-Bits)杂志中写道:“人类身体的其他部分已经可以在试管中制造出来了。另外,想想那颗不断生长的鸡心吧……人类有一天也许可以完全通过化学手段制造出试管婴儿或者成年人。”

考虑到一些科学家已经取得的成果,这种说法并不算异想天开。1959年,法国生物学家让·罗斯丹(Jean Rostand)断言(有必要提一下,他的断言有些无凭无据):“现在似乎已经能够构建人造器官了,包括心脏和肺……这项工作是卡雷尔和林德伯格……以及许多其他人完成的。这些人造器官正越来越接近天然器官。”这样的观点甚嚣尘上,伯克等人喜出望外也就无可厚非了。

但细胞真的能胜任这一切,在体外生长成完整的器官吗?对于体外培养的细胞,一些研究者将信将疑,认为它们不过是一个杂乱无章的群体。正如俄裔美籍组织学家亚历山大·马克西莫(Alexander Maximow)在1925年所说,“这群形形色色的细胞的排列没有任何规律”。[3]有人怀疑,要想让体外培养的细胞像真实组织和器官中的细胞那样有序,可能需要整个有机体,或者至少是机体某些重要部分的协助。

尽管史澄威斯和卡雷尔实验室早期的组织培养工作伴随着许多夸张的,有时甚至是令人忧心忡忡的新闻报道,但人类组织工程在那时从未取得真正的成果。虽然组织工程技术在其他哺乳动物和高等生物上取得了成功,但研究人员发现,正常的人类细胞的生长特别难以维持。到20世纪60年代,已经几乎没有人探索以细胞为起点制造人体器官和组织了。

但仍有少数研究者坚持不懈。20世纪70年代,一些科学家致力于制造人造皮肤来覆盖烧伤患者的创面,以帮助创面愈合和防止感染。麻省总医院的约翰·伯克(John Burke)制造出了一种薄片,其主要成分是天然的胶原蛋白。当被敷在伤口上时,这种薄片可以支持皮肤细胞的迁移和增殖。因此,伯克的这种材料并不只是应急的覆盖物,还是一种生物可降解的支架,能够为体表皮肤的生长提供支撑。这项技术现在已经相当常规。目前有几款商业化的高分子产品,通常由牛胶原蛋白制成。在这些产品的支撑下,皮肤细胞(角质形成细胞和成纤维细胞)不仅可以在体外培养的条件下生长成人造皮肤,还可以直接在创面上生长。举个例子,这类材料已经被用于治疗难以愈合的糖尿病足溃疡,如果不使用这种材料,患者将不得不截肢。人造皮肤也可以利用脐带干细胞来制备,并作为即用薄片储存起来,随时供手术使用。尽管用某一个人的细胞制成的人造皮肤在移植到另一人身上时可能引发排斥反应,但捐赠者和接受者的免疫配型(immune matching)可以减少这种情况的发生。

从这些由干细胞生长而来的“合成皮肤”可以看出,体外制备的组织和原始器官样结构还有另一种可能的用途:不是用于外科手术,而是用于测试药物和其他医药产品。一个足够近似真实器官的类器官可以揭示潜在的副作用,例如,某种药物是否容易引起炎症、皮肤刺激,或者毒性反应。这些测试以前都是在动物身上进行的,但动物实验不仅存在伦理争议,而且有时也未必能反映药物用于人体时的情况。目前,体外培养的皮肤已经开始被用于药物测试。如果能够培养出人类肾脏、肝脏或者大脑的类器官,这些类器官也许同样能帮助我们筛选出安全而有效的药物。利用这些类器官,我们甚至能以个人化医疗的方式来筛选药物,毕竟无论药效是好是坏,药物对每个人产生的效果不尽相同。然而这种方法仍有待验证,细胞生物学家玛尔塔·沙巴齐(Marta Shahbazi)警告说:“也许我们会发现我们能治好类器官,但没有办法治愈病人。”

皮肤是人体最大的器官,但从很多角度来看,也是最简单的器官。制造其他器官比制造皮肤更具挑战性。20世纪80年代中期,同在麻省总医院工作的小儿外科医生约瑟夫·瓦坎蒂(Joseph Vacanti)深感无力,因为器官短缺使他无法通过器官移植挽救患儿的生命。“当几个孩子逐渐陷入昏迷或者失血而死时,我只能眼睁睁地看着,心如刀割却又无能为力。”瓦坎蒂回忆道。为了获得可以移植给患儿的肝脏,为数不多的几种选择之一是将成人的肝脏切割成合适的大小,但这种粗暴的方法操作起来难度很大。“我突然想到,如果我们能制造肝组织,那么就可以满足移植的需求。”瓦坎蒂回忆道。但怎么制造呢?

在职业生涯早期接受医学训练时,瓦坎蒂在烧伤病房目睹了约翰·伯克试图在高分子支架上培养皮肤的尝试。但肝脏是一种与皮肤截然不同的组织。比如,和大多数器官一样,肝脏需要一个血管系统来使细胞保持存活。[4]因此,瓦坎蒂向他的同事罗伯特·兰格(Robert Langer)求助。兰格是麻省理工学院的一名化学工程师,对控制血管形成(angiogenesis)的方法颇有研究,并试图用这些方法来阻断恶性肿瘤的生长。

瓦坎蒂和兰格随后尝试在人工支架上培养肝细胞,所使用的高分子材料与此前已经被批准用于人体的材料很类似。要给培养的组织供应血液,一种方法是直接在组织内部建立血管系统:在高分子支架上构建一个由微小通道组成的网络,然后把构成血管壁的细胞(内皮细胞)覆盖在这些通道上。利用这种策略,兰格和他的合作者制造出了一种人工肝脏。他们把含有血管细胞的高分子薄片和含有肝脏细胞的高分子薄片交替地堆叠在一起。在这种“三明治”式的结构中,任何肝细胞都不会离血管太远。兰格和他的同事并不打算把这种结构的人工肝脏作为肝脏的长期替代品,而是希望可以把它们暂时移植到等待肝移植的肝衰竭病人体内,以维持这些病人的生命。要实现这一点,科学家面临着一个巨大的挑战:把人体自身的血管网络与这种人造器官的血管网络连接起来。一种颇具前景的方法是在支架材料上覆盖一类名为“生长因子”(growth factor)的蛋白质,这些蛋白质可以刺激人体产生血管网络,使形成的血管融入支架材料中。

伦敦大学学院的喉科医生马丁·伯查尔(Martin Birchall)和瓦坎蒂一样,对传统移植手术的局限性感到沮丧。在谈及头颈部癌症手术时,他说:“显然,即使采用最先进的技术,对那些口、舌、咽、喉和食管接受过大手术的患者来说,要想恢复这些器官的功能以及生活质量,依然长路漫漫。”伯查尔认为,这种对病人生活质量的损害是极不人道的。“我觉得一定有更好的办法。”他说。

对于伯查尔从事的呼吸道手术,理想情况下,组织替代材料的形状应该是量身定制的,可以与患者完美匹配。在定制时,医生会先塑造一种符合患者身体特征的高分子支架,接着在体外让细胞在这个支架上生长,然后通过手术把支架植入患者体内。2005年左右,伯查尔用这种方法制造出了一种可以移植到猪体内的组织工程气管。2008年,他和西班牙的合作者获得批准,把这项技术使用到一名西班牙青年女性病人身上。这名女性在患结核病后气管严重受损,命悬一线。研究人员把患者的干细胞培养在手术用的支架上,这些干细胞取自患者的骨髓,以防止发生免疫排斥。“考虑到我们当时所知甚少,疗效可以说出奇地好。”伯查尔说。这名患者至今仍然健在,而且生活质量很高。

通常来说,这些干细胞需要信号来触发它们增殖并引导它们向相应的细胞命运分化。例如,从肌肉、骨髓或脂肪中获得的间充质干细胞(mesenchymal stem cell)将根据周围组织的硬度选择不同的命运:它们会发育成与周围组织硬度最匹配的细胞类型。这就好像干细胞会捏一下周围的组织,以此来决定分化成哪种类型的细胞。因此,环境中的机械信号可以引导这些细胞的分化。此外,生物化学因子(如转录因子)也可以决定细胞的命运。

在组织工程中使用成体干细胞仍然是一项刚兴起的技术,但其前景无比广阔。单个器官中可能存在几种不同的细胞类型,如肝脏中的胆管细胞、肝细胞和血管细胞,但这些细胞往往源自同一个细胞谱系。因此,如果给予合适的信号,相同的干细胞就可能分化成器官中不同类型的细胞。从病人身上获取成体干细胞很难,但还有另一种选择:使用从病人的已分化细胞(比如皮肤细胞)培养而来的诱导多能干细胞。兰格和瓦坎蒂认为,诱导多能干细胞可以成为“构建组织结构的理想材料”,但必须对这些细胞在体内发育成肿瘤的倾向严加防范。胚胎干细胞也可以被用于这些领域,但免疫排斥的问题依然存在,患者需要接受一定剂量的免疫抑制药物。

当今的人造器官“建筑师”们对前景持乐观态度。2002年,美国组织工程公司先进细胞技术公司(Advanced Cell Technologies)的罗伯特·兰扎(Robert Lanza)大胆预言:

如果这项 [有关干细胞的] 研究能够继续推进下去,那么当我们活到迟暮之年时,使用诱导多能干细胞将是一件常规的事情。你只需要去医生的办公室采集一个自己的皮肤细胞,他们就能培养出一个新的器官或者一些新的组织,比如一个新的肝脏或者肾脏。在接受移植手术后,你的病痛就将不复存在了。这不是科幻小说里的情节,这将发生在真实的世界里。

“即使是脑卒中或者脊髓损伤后的神经修复这样困难的组织再生问题,我每年也都能看到新的希望。”瓦坎蒂说。然而,即便是制造相对简单的组织,研究人员也依然面临着很大的困难。例如,20世纪90年代中期,瓦坎蒂和其他一些研究者设计出了人工软骨。和皮肤一样,软骨不需要广泛的血管网络,但软骨移植后伤口的愈合过程非常复杂:随着时间的推移,人工合成的软骨往往会被机体重新吸收,导致组织变形。正因为如此,这些材料至今仍然没有在人体上使用过。细胞有自己的“计划”,我们对这些“计划”还了解得不够,更不知道如何操控它们。“这是一门艰深的学问。”瓦坎蒂承认道。

要把细胞培养成具有预定形状的人造器官,还有另一种方法:不使用合成的高分子材料支架,而是以真正的供体器官的“骨架”取而代之。在器官中,组成器官的细胞被一种称为“细胞外基质”(extracellular matrix)的坚韧网络连接到一起,这个网络是由细胞分泌的各种生物分子构成的。在动物组织中,细胞外基质的成分通常是糖基聚合物(多糖)和形成纤维的蛋白,比如胶原蛋白和有延展性的弹性蛋白(elastin)[5]。细胞表面的一些分子能牢固地黏附在这些基质成分上。(胶原蛋白之所以非常适合充当合成支架的原材料,就是因为这种蛋白是细胞外基质成分的一种。)

这种方法的原理是用去垢剂(detergent)和酶移除掉供体器官中的所有细胞,只留下“脱细胞”(decellularized)的基质,为接受器官移植的人或者动物的细胞提供生长的支架。由于供体细胞已经彻底被移除掉,因此动物的器官(比如猪心)也可以充当支架,用于制造人类器官。

对于像皮肤这样简单的软组织,脱细胞技术已经被用于制造商业化的产品,使用的原材料包括猪、牛甚至人的皮肤(真皮)和肠。马丁·伯查尔用猪和人的脱细胞气管支架都进行过实验。事实上,2008年他在那名西班牙女患者的手术中就使用了这种脱细胞的支架,这个支架来源于一名51岁已故女性的一段气管。对于复杂的器官,研究还停留在动物实验的阶段。使用大鼠的脱细胞支架,研究人员已经制造出人工的肺、肾和心脏,但这些器官移植后的结果好坏不一。例如,移植的人工肾脏能够产生类似尿的液体,但移植的人工肺却很快就会充满液体。

2013年,匹兹堡大学医学院的一个研究团队发表了一项研究,在这项研究中,他们使用源自小鼠的支架制造出了人类的迷你心脏。这些研究人员首先用人诱导多能干细胞培养出心血管组织的前体细胞,然后把这些细胞培养在用小鼠心脏制成的脱细胞支架上。这些细胞不仅在支架上蔓延开来,而且分化成了心脏中特定种类的细胞,包括心肌细胞、其他肌肉细胞和形成血管的内皮细胞。在用含有生长因子的培养基灌流20天后,这种人工心脏开始以每分钟40~50次的频率出现自发的收缩,这已经勉强可以看作心跳了。进一步的研究发现,这种人工心脏对影响人类心脏搏动的药物也有反应。

那么,培养皿中的这个东西,是一颗跳动的迷你人类心脏吗?只能说某种程度上算是,毕竟能够收缩并不意味着它能正常行使心脏的功能。但这项研究也表明,利用大小相当的脱细胞器官(比如猪心),我们也许能够制造出正常大小的人类心脏。

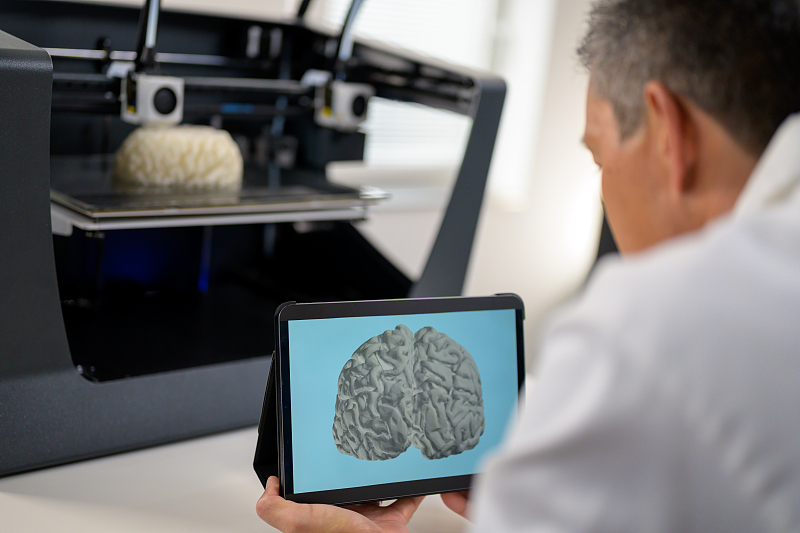

组织工程将鲜活的血肉作为一种材料来塑造、成形、变换。如果说有一种技术体现了我们在这一理念上的成就,那么这种技术就是3D生物打印。3D生物打印把细胞作为打印的“墨水”,就像家用打印机的彩色墨水一样。在打印过程中,细胞被从一个精细的喷头一层层地喷到指定的位置,从而形成复杂的三维结构。

常规的3D打印技术正在推动整个制造业的技术变革,可以被用于制造从机械部件到艺术雕塑的各种物体。在打印的过程中,打印头会挤出树脂或者喷出金属、陶瓷、石膏粉末,这些粉末在经过处理后可以被焊接或者固定成坚固的结构。在计算机的控制下,3D打印系统可以制造几乎任何奇形怪状的物体,无论是陶器还是发动机零件。3D打印甚至可以用来制造食物“雕塑”,比如用意大利面或者巧克力来制作绚丽的作品;纺织品现在也可以通过3D打印的方式制造出来。随着3D打印机越来越便宜,公司甚至个人已经可以根据需要打印各种物品:不再需要向供应商订购,只需下载相应的打印说明即可。一些未来学家预言,一个新的时代即将到来。到那时,“购物”这个词的意思将变成“按下打印按钮”。但我们需要注意,技术上的可能性和商业及社会经济上的可行性并不是一回事。

既然如此,为什么不用这种方法来制作人体器官呢?2014年,威尔士斯旺西的莫里斯顿医院收治了一名摩托车事故的伤者。在手术中,医生使用特制的3D打印钛部件将伤者受损的面部骨骼固定到一起。这是3D生物打印最早的临床应用之一。这类定制的金属移植物或者生物可降解高分子支架是为病人量身定做的,有望得到广泛应用。事实上,它们已经在颅面外科领域小试牛刀,用来为骨替代材料塑形。3D打印机可以打印出无比纷繁复杂的结构,或者精确地复制器官或者组织的形状。你可以在手术前用CT扫描技术(计算机断层扫描,一种先进的X射线扫描形式)扫描出病人的解剖结构,然后借助3D打印来制造尺寸和形状分毫不差的成品。使用这种方法,密歇根大学的研究人员为一名患儿定制打印了一个高分子套管,这个套管完全由合成材料构成,可以防止患儿气管畸形的部分发生塌陷并阻塞呼吸道。喉部植入物的形状也必须完美匹配患者的相关结构。伯查尔预测,有朝一日,喉部植入物将由3D打印的生物可降解支架制成,支架上铺有病人的诱导多能干细胞。

当喷头喷出的是生物组织时,也就是当我们开始打印血肉组成的器官时,这项技术的应用前景就更无可限量了。在这种情况下,“墨水”由一团团活细胞组成,这些细胞通常被包裹在柔软并且具有生物相容性的高分子或凝胶液滴中,以防止细胞在高速通过喷头和冲击到物体表面时受到损伤。虽然这种技术尚不成熟,但毋庸置疑的是,细胞可以在打印的过程中存活下来并被组装成复杂的形状。研究人员已经在动物身上进行过3D生物打印试验,比如,通过将形成皮肤和软骨的细胞直接打印到损伤部位,能够加速伤口的愈合。扁平的组织相对容易打印,血管、气管等管状结构的打印也能实现。然而,对于肝脏和心脏这样的实性立体器官,打印起来挑战性会非常大,因此这些领域还任重道远。

另一种更实惠的生物打印方法是像挤牙膏一样把生物材料挤出来,但喷头要精细得多。这里的“牙膏”通常同样是一种柔软并具有生物相容性的高分子材料,材料中充满了细胞。在打印过程中,这些细胞被逐层“写”成需要的样式。并不是所有细胞都能在挤出后存活下来,但通常超过半数的细胞都能存活。

3D生物打印可以为体外培养的器官和组织提供模式化的血管网络。在一项研究中,哈佛大学的詹妮弗·刘易斯(Jennifer Lewis)领导的团队培养出了包含三维网格状血管网络的组织。这些研究人员首先用高分子墨水打印出血管网格,这些高分子材料稍后可以被洗去,这与传统铸造工艺中使用可去除的蜡模的策略相同。他们随后把包裹在凝胶中的细胞打印在这个网络上并把凝胶液滴融合到一起,制成一种坚固的材料。在把构成血管网络的墨水洗去后,人造组织中就留下了中空的通道。最后,研究人员向这些通道中注入上皮细胞,这些细胞就能在通道壁上形成一层没有通透性的血管样涂层。使用这种方法,刘易斯的团队制造出了超过1厘米厚的由成纤维细胞构成的组织,其中的细胞可以借助人工血管网络中流淌的血液存活超过6周。通过向培养液中加入相应的转录因子,研究人员把这些细胞诱导分化

成了一种成骨细胞并观察到骨骼开始生长。这是制造骨骼的第一步,这种新骨骼附有纵横交错的血管,可以在原有骨骼遭受不可逆损伤时完全复制受损骨骼的形状。

弗拉基米尔·米罗诺夫(Vladimir Mironov)是俄罗斯一家名为“3D生物打印解决方案”(3D Bioprinting Solutions)的初创公司的负责人,他认为生物打印人体器官很快就会成为现实。他的公司目前致力于用这种方法打印小鼠的甲状腺,其长远目标则是打印出人类的肾脏。米罗诺夫坚信,人类最终能够实现“皮格马利翁梦想”(Pygmalion’s dream):打印出整个有功能的人体。(在希腊神话中,雕塑家皮格马利翁雕刻出了一尊绝世美人的雕像,以至于他对雕像心生爱慕。爱神阿佛洛狄忒被皮格马利翁打动了,在他亲吻雕像时赐予了雕像生命。)米罗诺夫表示,细胞具有自我组织的能力,会自己处理细节,打印机只需要把这些细胞大致以正确的密度打印在正确的位置就行了。

我不确定以望文生义的方式理解上述想法是否合适。打印人体的做法会成为《惊奇故事》杂志的又一绝佳素材——“打印妻子的男人”只是一种未经推敲的隐喻,技术文化变革的浪潮在其中恣意狂欢。然而,打印制造人类很难满足任何迫切的临床或社会需求。

因此,批评人士可能把米罗诺夫的想法视为纯粹的炒作。但我们也可以更宽容一点,把这种想法看作激进的思想实验,因为3D打印的关键是你可以随心所欲地制作任意形状的物体,而且要想正常执行其功能,3D打印的器官的形状以及细胞组织方式不一定必须和正常器官一模一样——例如,詹妮弗·刘易斯打印的血管就与正常的血管存在差异。一个简化的、理想化的器官结构也许完全能满足生理需求。这些器官的形状还可能更加规则,从而更易于制造。不过,目前还没有人知道对组织和器官的重新设计在多大程度上经得起检验。

你可能会接着问,通过生物打印制造出来的人体是否也可以与天然的人体有所不同?打印出来的人体同样不需要与天然的人体一模一样,其形状甚至都不需要呈人形。同样的,请保持淡定,因为这纯粹是一种假设。短时间内,不会有光怪陆离的生物被打印出来,抽搐、呻吟着从制造平台上坐起来。但“纸上谈兵”总是可以的,相关领域的进步表明,改变细胞类型以及用细胞作为构建材料的技术使我们能够构想,甚至开始深究生物学中意义深远且令人忐忑的问题。何处是我们造物能力的极限以及道德红线?设计人体的行为应当受到何种约束?何谓人类?

注释

1.此处的剑桥研究实验室就是本书前文中提到的史澄威斯研究实验室。——译者注

2.诺拉·伯克(1907-1976), 英国小说家、旅行作家,以描述她20世纪初在印度的生活的作品知名。——译者注

3.虽然马克西莫此时任职于芝加哥大学,但医学史家邓肯·威尔逊指出,马克西莫对这一时期故乡发生的反布尔什维克运动所造成的混乱无序感到不安,这可能是他的措辞中带有一丝政治寓意的原因。(这句话中“细胞”的英文单词“cell”也有“牢房”的意思。——译者注)

4.任何厚度超过几百微米的人体组织都需要一个血管系统,这样细胞才能获得充足的氧气和营养物质。

5.此处的“弹性蛋白”是一种蛋白质的名称,并非泛指“有弹性的蛋白”。——译者注

本文经授权节选自《如何制造一个人:改造生命的科学和被科学塑造的文化》,标题为编者所拟。

《如何制造一个人:改造生命的科学和被科学塑造的文化》,【英】菲利普·鲍尔/著 李可、王雅婷/译,中信出版集团·新思文化,2021年6月版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司