- +1

我们尝试了这么多事情,却还是无法摆脱贫穷的宿命

文/艾萨克·乔蒂纳(Issac Chotiner)

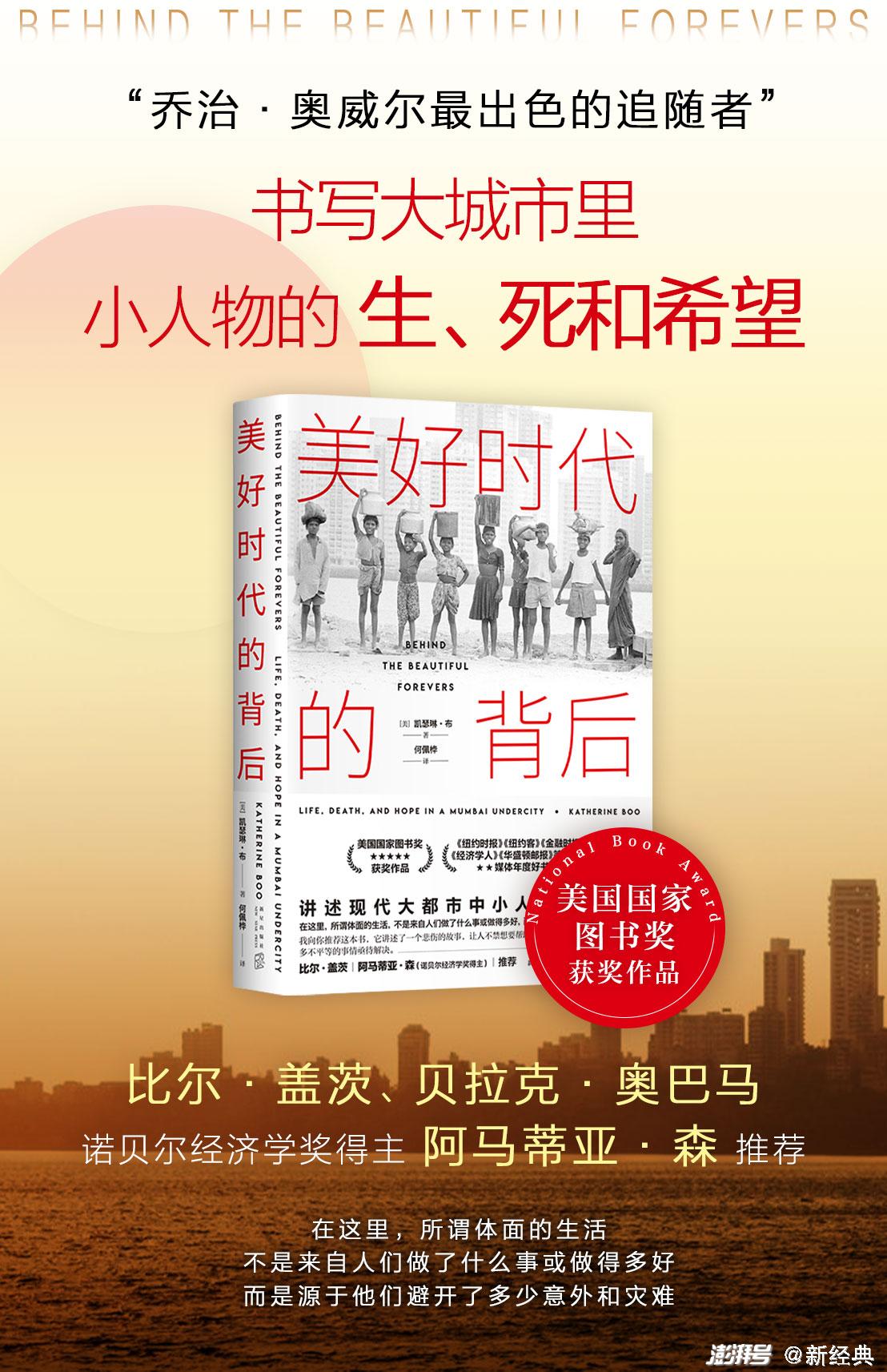

在凯瑟琳·布令人难忘的作品里,孟买贫民窟安纳瓦迪的一个男孩流着血冲进他所就读的“过渡学校”。所谓教室,不过是邻居棚屋里的一个小房间,但这里是他被车撞后,唯一能寻求医疗救助的地方。老师刚刚开始帮他处理伤口,他的母亲便挥着一大块金属条跑进来,大喊着:“没有车会撞上你!也没有神会救你!你闯到马路上那样走来走去,现在,我就让你死在我手里!”被痛抽一顿后,老师把他救了下来。离开前,他母亲威胁要“打断他的腿,把煤油浇在他脸上。”对这个男孩来说,受伤可能意味着一场经济上的灾难。“万一司机把你撞得更严重,我要怎么付医疗费?”母亲一边打儿子一边问道,“我有没有半毛钱救你的命?”

一百多页后,一个孟买拾荒者站上证人席为自己亡妻的名誉作证。举行这场审判是为了弄清被告人是否殴打并驱使受害人引火自焚,这位自杀的妇女在安纳瓦迪被人们称作“独腿婆子”。在和邻居争吵后,她把做饭用的燃料倒在自己头上,点燃火柴。她的脸和头发先是着火,继而爆炸。读者已经知道,死者——一个报复心重,但生活也充满痛苦和悲伤的女人——上演这出自焚的戏码是出于其他原因。他的丈夫——如今已成鳏夫——竭力否认妻子曾感到抑郁,也绝不可能有自杀倾向。作为证据,他主动说出自己的观察:他们两岁的女儿在水桶里溺毙时,他的妻子甚至不为所动,十分镇定。

凯瑟琳的作品记录了安纳瓦迪十多位居民从2007年到2010年间的生活。她让读者对这类场面习以为常,以至于那位鳏夫的话并不会引起注意,至少一开始不会。如此评价自己妻子的个性,通常会被看作是一种谴责,可出席审判的证人里,没人对此有所反应。(和在庭审现场的人不同,我们有理由怀疑是“独腿婆子”杀死了自己的女儿)。一个丈夫可以自豪地宣称自己的妻子没有因为孩子的死亡而受到丝毫影响,这意味着什么?在书里的另一个事件中,一个男孩在手被塑料粉碎机切断后痛哭流涕,但他的眼泪不是因为疼痛,而是出于对失业的恐惧,这又意味着什么?

可怕的事一再发生,互相关联,在安纳瓦迪花费了大量时间的凯瑟琳也不再费力帮读者做出判断。随着书里的人物登台又离场,他们的个性和故事也逐渐揭晓。无论他们的行为有多么可恶或缺乏远见,透过他们自己的语言和凯瑟琳深入的描写,我们都能找到行为源头的动机,继而理解他们的所作所为。在这个地方,一个孩子的死亡既不值得关注,也没必要悲伤,是什么使人们变得如此麻木?凯瑟琳没有给出确切的回答。但她的讲述允许我们自己得出结论。在书里,凯瑟琳巧妙地将自己隐身于叙事之中,只有在满怀钦佩地思考如何才能记录到这样一个出色的故事时,读者才会想起她。

从整体结构来看,这个故事具有戏剧性。它围绕几个关键性的转折时刻展开,讲述发生在这些时刻前后的事情。如果说《美好时代的背后》和近几年讲述印度贫民窟生活最有名的作品《贫民窟的百万富翁》有什么相似之处,也就只有戏剧性这一点了。丹尼·博伊尔在电影中极力展示,主人公的贫民窟生活虽然常常令人震惊,但最终(实际上也是)是有所回报的:主人公的糟糕经历让他有机会在一个节目里大获成功。这是电视中常出现的 “好人有好报”的大欢喜结局。而《美好时代的背后》则恰恰相反,虽然它的副标题中提到了希望(原书副标题为:Life, Death, and Hope in a Mumbai Undercity,“孟买地下城的生,死与希望”),但其内容却不太能给人以希望,它传递出的绝望也不能给人以宣泄的快感。“在穷人当中,不稳定无疑培养出创造力,” 凯瑟琳写道,“但久而久之,努力却得不到结果,也可能让人产生无力感。‘我们尝试了这么多事情,’安纳瓦迪的一个女孩说,‘世界却不朝我们的方向转动。’”

电影 《贫民窟的百万富翁》 剧照

安纳瓦迪居民的命运由他们彼此间的关系、个体的志向和勇气决定;但这些人前景渺茫,他们眼界狭窄,仅限于此地、当下和不断找上门来的麻烦。用那个女孩的话来说,世界不会为他们转动。于他们而言,独立的行动和精明的个性并没有什么历史性的作用。即便他们充满生命力,读者仍会不可避免地感受到:贫穷使他们无法成为一个独立自主的个体。

在《贫穷的观念》(The Idea of Poverty)中,格特鲁德·希默尔法尔布把书写贫穷的作品分为两类。一类关于“解决方法”:“政策、改革、法律、制度、行政机关”;还有一类关于“问题本身”,希默尔法尔布写道:“这类作品强调在任何时代和地点,决定贫穷的本质和发生概率的经济、技术、社会、人口、都市以及其他种种条件。”书中论及亚当·斯密和边沁的章节主要围绕改善性措施和机构改革展开。但她也用大量篇幅讨论诸如查尔斯·布思和亨利·梅休这样的作者。这两位都通过聚焦现实中的贫困生活,展现英国社会的贫穷。

1889年,布思开始创作他长达十七卷的著作《伦敦人民的生活与劳动》(Life and Labour of People in London)。作品通过广泛引用事实与数据——其中一些存有争议——对穷人做出定义和区分。布思的叙事蒙上了一层维多利亚时代特有的屈尊感,但他的目的十分高尚:他想关注贫困的、无助的、需要援助的人,他也给克莱门特·艾德礼以启发,这位英国首相是二战后英国建立福利国家的主要推手。梅休的《伦敦劳工与伦敦穷人》(London Labour and the London Poor)在布思的研究开始几十年前成书。梅休也进行了大量分类,给出许多列表(在首页,街头民众被划分为六个不同群体),对日常生活的细节进行了一种近似科学的关注。梅休罗列了小偷入室偷盗的不同方法,还提供了“街头水果蔬菜摊贩”使用的词汇表。巨细靡遗,趣味盎然。

在印度,对贫穷的描述基本和希默尔法尔布的范式相符(至少用英文写作或被译为英文的那些是符合的)。在描述“问题本身”的这类作家中,阿兰达蒂·罗伊和帕拉贾米·塞尼斯[1]更关心谁应该为贫穷负责,或者现有的权力结构如何造成或加固穷困。他们都很固执己见,有时也充满愤怒,他们都更加关注生活着多数印度人的农村地区,而农村也是印度研究的常见话题。塞尼斯的愤怒并没有掩盖他所报道的问题,但也很难忽视他本人在作品中的存在。

阿马蒂亚·森是个例外,他以一种清晰易懂的、社会科学式的表达,开辟了新的贫穷分析领域。例如,他关于饥荒的作品阐明了机构体制如何造成食物分配不均。与此同时,为了评价人类个体的“可行能力”[2],阿马蒂亚·森利用经济学和哲学概念分析福利状况和贫穷。很大程度上,正是由于他的努力,由于他的“可行能力理论”,才有了联合国人类发展指数,这一指数把对人类“发展”的评估从简单的、功利主义的计量带入到自由和社会功能范畴。在与让·德雷兹[3]合著的作品中,评价一个国家是否进步,阿马蒂亚·森强调了教育和医疗健康成果的重要性,而不是只以GDP为标准。

诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森

和这些先辈们的作品不同,凯瑟琳·布的书完全属于“问题”类的文本——根本没有提出解决方法。但这也不是一本关于“是什么造成了贫穷或社会腐败”的书,而是一本关于“贫穷和社会腐败本身”的书。凯瑟琳要了解并且向读者表达的是,贫穷是如何存在的。她几乎没有引用数据,没有给出列表和分类,也几乎没有概述孟买的历史。梅休会定义为“反常”或“令人不安”的事,凯瑟琳则鲜少给出判断。许多年前,在为《华盛顿邮报》写的一篇出色的报道中,她详细记录了华盛顿智障人士救助之家糟糕的条件。但在那组系列报道以及近期关于贫穷的其他美国作品中(例如杰森·德帕尔关于福利制度改革的佳作),观察会和数据相结合,历史、政治和社会政策也会在整个故事中发挥作用。说到脱离这一传统的美国杰作,就不得不提詹姆斯·艾吉和沃克·埃文斯合著的《现在,让我们赞美伟大的人》。除了艾吉常常让自己现身于作品之中,也对划分类别很有兴趣之外,这部作品可能最接近凯瑟琳·布的尝试。

《现在,让我们赞美伟大的人》 詹姆斯·艾吉、沃克·埃文斯 合著,

上海人民出版社 2018年出版

凯瑟琳作品最关键的力量在于她富有共情的想象力。她的作品拥有优质小说和电影所具备的特质:观察细致、结构精巧。(一些章节会让我想起萨蒂亚吉特·雷伊)梅休在刻画许多场景时会模仿狄更斯的小说,他对书中人物的兴趣在萨克雷或乔治·艾略特那里也能找到回应。这么看来,在“问题”类文本的传统中,他是凯瑟琳的先驱:有时,小说般的阅读体验是新闻写作成功的原因所在。

阿卜杜勒·哈基姆·侯赛因是全书的主角。他和家人一起生活在安纳瓦迪的一间棚屋里。这一家人是穆斯林,父亲患病,母亲坚强能干,除了阿卜杜勒,家里还有八个孩子。阿卜杜勒不确定自己到底多大,接近成年是一个可以使自己少受伤害的猜测。故事开始时,他正通过买卖垃圾养活全家。后来,“独腿婆子”引火自焚,阿卜杜勒和其他家庭成员被控煽动自焚,这一事件便成了贫民窟里的一股离心力。事件发生后,凯瑟琳开始观察阿卜杜勒和其他贫民窟孩子的关系,观察他母亲和“独腿婆子”之间的关系。我们也开始详细了解其他家庭,尤其是阿莎一家。四十岁出头的阿莎是一位骄傲且极具野心的母亲,由于和当地政党关系紧密,她在安纳瓦迪也拥有一定的权势。阿莎的女儿曼朱已到适婚年龄,在家里开办了一个“过渡学校”,她不时为母亲的所作所为感到内疚,也常常表达自己的反思和善念。

凯瑟琳的文字在描写安纳瓦迪的外部环境时最为有力。安纳瓦迪坐落在孟买机场附近,是大约三千人的家——如果可以称之为“家”的话。贫民窟居民想要逃离这座“监狱”——这不仅是一种比喻,在现实层面上,安纳瓦迪的确具备一座监狱的特质:

六月,为期四个月的雨季就此展开,每个怀有危机意识的安纳瓦迪居民都忧心忡忡。这处贫民窟是个淹水盆,四面环有高墙和成堆非法倾倒的建筑碎石。二〇〇五年一场让整个城市陷于停顿的洪灾使法蒂玛(即“独腿婆子”)家失去大部分财物,就像侯赛因家和其他许多安纳瓦迪居民一样。两个居民淹死——原本可能淹死更多人,多亏兴建洲际酒店加盖区域的建筑工提供绳子,把贫民窟居民拖离洪水,送到安全地带。

凯瑟琳十分关注垃圾以及垃圾在每个安纳瓦迪居民生活中的重要性。她注意到,阿卜杜勒的垃圾棚子:

棚里一片漆黑、老鼠乱窜,却让人放心。他这座小仓库有十平方米左右,堆满等待阿卜杜勒处置的物品,高高地堆到漏水的屋顶,有空水瓶、威士忌酒瓶、发霉的报纸、卫生棉条导管、卷起的铝箔纸、被季风雨剥得仅剩残余的伞架、残破的鞋带、发黄的棉花棒、缠成一团的录音带、曾经包装山寨版芭比的破塑料套等等。在黑暗中的某处,还有个叫“芭贝”或“芭芭莉”的娃娃,拥有很多玩具的孩子会把失宠的玩具作为实验对象,她们便在实验中成了残废。这些年来,阿卜杜勒对于避免分心已十分在行,他把这些娃娃胸部朝下放在垃圾堆中。

这段描写精彩至极:它对“拥有很多玩具的孩子”的评价十分恰当地显示出印度社会的不平等,甚至连“这些年来”这个十分常见的短语都具有一份额外的力量,因为读者会记得阿卜杜勒还是一个未成年的孩子。

凯瑟琳通过她的语言和出众的观察力,于细微之中反映出她笔下人物看待世界的方式:短裤的皮带上有“闪闪发亮、回收重量可观的椭圆扣环”;一个十二岁的贫民窟居民看到衣着讲究的女人“拎着比家庭神龛还大的手提包”。(一个西方人能看到,在一些情况下手提包的大小可以和家庭神龛相比,这是一种认知上的成就。)还有一个说法一定是对印地语的直译,在描述一个不理会自己姐姐、只顾看电视的男孩时,凯瑟琳说他的眼睛“inside the TV”(“掉进了电视里”,中译本意译为“一直盯着电视看”)。

这种视角也有局限性:读者无法理解印度贫穷的全貌。数据不能代表真实的人,但数字能呈现出另一种真实。凯瑟琳强有力的叙事可能会让许多读者只关注到当地的人,而忽视了贫困的严重程度。尽管在不断进步,印度的贫困人口多于整个非洲大陆。接近三分之一的人口——超过四亿——生活在贫穷之中,孩童的营养不良率可以与撒哈拉以南非洲地区相比。的确,农村地区的贫困程度远高于大城市,但在城市地区,尤其是孟买,人口密度已经到达令人震惊的程度,绝大多数人都生活在贫民窟。

凯瑟琳的作品以印度社会在过去二十年的巨大变化为背景。(书名来自一家意大利瓷砖公司的广告语——“永远美丽”,他们的广告贴满机场竖立在贫民窟一侧的墙壁,挡住了贫民窟的景象。)在持续多年的中央计划经济和对外封闭之后,印度在20世纪90年代打开了经济的闸门。中央政府迅速批准了一系列发展计划,降低了农业的重要性,人口开始大量从农村流向城市。中产阶级人口规模扩大,但他们的生产力并没有影响印度大多数人的生活水平。腐败盛行,但也正是腐败让中产阶级近期在印度变得如鱼得水。凯瑟琳在书中对腐败做了巧妙的论述。她注意到:“在一个被贪腐窃取了许多机会的国家,贪腐对穷人而言,反倒是仍未消失的一个真正机会。”当然,如果不那么腐败,印度的穷人可能也会更少。

1991年,担任印度财政部长的曼莫汉·辛格主持印度经济改革,印度经济迎来黄金发展期

凯瑟琳对印度社会转变的呈现太过简略,但她很好地展示了书中人物如何应对这个所谓的“新”印度:“每个地方的每个人,都在抱怨他们的左邻右舍。然而,在这个二十一世纪的城市,为解决纷争而联合起来上街示威的人却越来越少。在基于阶级、种族和宗教的群体认同逐渐削弱的同时,愤怒和希望亦变得私人化,就像孟买其他许多东西一样。如此一来,对精明调解人的需求亦随之增加——在世界上最大的城市之一,这些人体缓冲器必须为人们的冲突与利益争夺奔走。”这种观念反复出现,例如一个安纳瓦迪居民如此反思自己由农村生活向城市生活的过渡:“他并不留恋他出生的那个村庄,因为除了在甘蔗田里干活儿,那里的工作机会很少,而且孩童死亡率在印度名列前茅。不过,他觉得被富裕包围的城市贫民窟会让孩子们瞧不起他们的父母——‘因为我们买不起名牌衣服和车子’。’”

这个更为宏大的主题也在政治和宗教领域有所体现。凯瑟琳没有详细介绍印度教极端主义政党湿婆神军党,多年来,该党一直控制着孟买(并将这座城市的名字从Bombay改成了Mumbai,湿婆神军党的领导人认为这是孟买在印地语中的写法。)阿莎是一名党员,她通过和党内人士的关系获得一些权力。过去二十年来,孟买发生了许多针对穆斯林的暴力事件,湿婆神军党及其崇拜希特勒的领导人巴尔·萨克雷是这些事件的幕后推手。凯瑟琳在叙事中略微提及2008年的恐怖袭击事件,只不过这一次袭击是由伊斯兰圣战分子发起的。没有描述反穆斯林的暴力事件是因为她想要呈现一个更大的社会图景,在这个社会,人们的关注点都在别处:“大众……的愤恨似乎并未转嫁到孟买其他的穆斯林身上,这使他放下心来。在湿热拥挤的火车车厢中,他不是任何人的替代品。人们只是去他们该去的地方,就像他一样,他们咳嗽,吃午饭,看着窗外广告牌上的宝莱坞主角们推销水泥和可口可乐。和他一样,他们俯身保护装在珍贵塑料袋里的珍贵文件,塑料袋上写着:“休息一下,来个奇巧。”

电影《孟买酒店》还原了2008年的孟买恐怖袭击事件。在书中,凯瑟琳·布从贫民窟居民视角回顾了这场事件造成的影响。

随着凯瑟琳在印度的变迁和安纳瓦迪的肮脏环境中不断跳转,故事也不断回到贫民窟孩子们的身上。作为一名少年,阿卜杜勒的机敏和善良令人惊叹,他很现实,也很有常识。他感受不到真主的存在,但在被指控犯罪后,他开始相信这是真主的安排,因为如果许多比他聪明的人都相信真主的存在,那真主就应该是存在的。不过在少管所,他并不害怕之前关押在这里的囚犯的鬼魂,用凯瑟琳优雅的文字来解释,那是因为“被活人恐吓,似乎削弱了他对死人的恐惧”。

虽然阿卜杜勒无法解释自己的情感,但他足够聪明,能够意识到这些情感的力量。他并不多愁善感,只有两岁的弟弟会激起他内心的怜惜,只要看一眼,便会泪流满面。某种程度上,他知道这种感情和他所处的更大的环境相关。他也在认真思考一些更加关乎存在的问题,尽管他从未严格地评价过自己的这些看法:“有回我妈揍我,我忽然有了那种想法。我说:‘如果现在发生的事——你揍我这件事,往后一再发生,那就是一种糟糕的人生,可那也是一种人生。’我那么说的时候,我妈大吃一惊。她说:‘别去想那些可怕的人生,把自己给搞糊涂了。’” 在一个章节中,阿卜杜勒有机会聆听一位老师的教诲,不出意料,这个机会使阿卜杜勒振作起来。听到老师谈论何为尊严和荣誉时,凯瑟琳如此描述他的反应:“现在还来得及,在他十七岁或不管多少岁的时候,努力对抗他的世界和他天性当中存在的腐败势力。一个笨手笨脚、没受过教育的男孩仍能拥有正直的内心。他打算牢记这点。”

这段经历是在阿卜杜勒身陷如迷宫般令人困惑的印度刑事司法体系时发生的,凯瑟琳似乎有意记下它,以展示这些不幸人物所具备的潜能。但这些章节也呈现出一个残暴和无常的法律体系,它造成的影响最终却又通过某些民主机构的权力得以体现。警察的存在只是为了被人收买,阿卜杜勒在警方所遭受的对待令人恐惧。(凯瑟琳几乎没有交代印度司法体系是如何运作的,但对于她所暗示的,阿卜杜勒的案子并不符合常规,几乎不会有法律专家会提出异议。)

偶尔出现的一丝希望也无法驱散巨大的阴郁。凯瑟琳注意到,贫民窟居民并没有群起反抗他们所面临的许多羞辱,反而常常互相指责。她写道:“无能为力的个人会把自己缺失的东西怪罪在无能为力的其他人身上。有时,他们摧毁彼此;有时,像‘独腿婆子’一样,他们在过程中摧毁自己。运气好的话,比如阿莎,他们会在蚕食其他穷人生活机会的过程中改善自身命运。” 凯瑟琳把这一现象归因于全球资本主义和对个人利益的过度关注,这些使人们不再为共同的利益奔走呼号。这么说或许有一定的道理,但几个世纪以来,在任何国家,受压迫者间的相互残害乃是一种旧有的现象,也是改革者曾面对过的问题。她这样描写安纳瓦迪的困境:“有钱人的大门偶尔会咯咯作响,却仍未被打破……穷人则干掉彼此。”事实证明,穷人和其他人一样不完美,逆境不是培养天使和圣人的学校。

在《现在,让我们赞美伟大的人》的前言中,艾吉敬告读者:“最重要的是:以上帝的名义,不要将此书视作艺术。”他似乎担心书的美感会削弱其社会影响力。他补充道,要理解这本书,读者应该听贝多芬的乐曲,并把音量调大:“你不会在聆听中感到愉快。如果它让你感到不快,欣然接受这种不快。你会前所未有的接近它,彷佛进入到音乐里面;甚至不仅仅是进入它,你变成了它;你的身体不再是原来的形状,也不由原来那些物质构成,它开始变成音乐本身,由音符构成。”如果这就是艾吉希望我们在阅读他的书时所拥有的体验,那他低估了自己作品的力量。

在书的末尾,凯瑟琳终于用自己的声音出现在后记当中,她表达道:“当我在一个地方安定下来倾听或观察时,我不想欺骗自己,认为个人的故事本身就足以成为观点。我只相信,当我们对平凡的生活了解更多时,才可能建立更好的论点,甚至更好的对策。”这种想法真实、恰当,也很乐观,但却与她初到印度时的兴趣截然不同。大概是受到阿马蒂亚·森综合性研究方法的影响,她首先问道:“市场和政府的经济社会政策让哪些可能性如虎添翼,又让哪些可能性付诸流水?要通过什么方式,才可以让骨瘦如柴的孩子富裕一些?”但凯瑟琳选择不回答这些问题,相反,通过把自己的新闻报道提升到文学作品的水平,凯瑟琳让我们想要和她一起去追问这些问题。

*文章原载于《新共和》,作者系艾萨克·乔纳蒂,《新共和》杂志线上图书版块执行编辑,原Slate专职作者,现任《纽约客》专职作者。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司