- +1

访谈︱张济顺:1949年以后上海人怎么看电影

新中国成立后,新政权全面改造上海大众文化,沪上文化市场大户——电影制片行业也从私营走向国有、从市场走向计划。称雄数十年的好莱坞电影迅速退出,香港电影掀起狂热成为“奇观”,国产电影占据大部分市场份额但反响平平,其他外国电影则随着政策变动时松时紧地放映……

华东师范大学思勉人文高等研究院张济顺教授在新著《远去的都市——1950年代的上海》中考察了上海电影业的国有化改造与社会大众的反应,并就相关问题接受了澎湃新闻(www.thepaper.cn)的专访。她认为1949年并不意味着上海都市现代性断裂,对摩登的记忆和对西方的想象在封闭年代的社会基层不时显现,“都市远去,摩登犹在”是1950年代上海社会文化的主题。

在她看来,中共对上海的改造的确创造了一个奇迹,但远不是轻而易举,一蹴而就的。从电影行业和消费文化的窗口管窥全貌,可以看到断裂、延续、转型并存,革命、国家、社会交织;1950年代的上海有多种发展的可能,并非必然地走向集权。

新政权改造上海电影业:转型并非一步到位

澎湃新闻:在新中国的社会主义改造中,电影制片业有何特殊性?

张济顺:新政权对出版、报业、电影这些文化行业的改造目标很明确,就是把大众文化的消费形态和市场形态,转变成国家和执政党能够牢牢掌握的意识形态阵地。在此过程中,不同的消费和文化形式之间有所区别,原因一方面在于当时新政府的工作部署有先有后,另一方面在于大众的需求有所不同,这是人民政府非常看重的。

比如,建国后大部分私营报纸都关了,《大公报》、《文汇报》和《新民报晚刊》到1953年初才公私合营,为什么?当然有体制方面的考量,但另外一方面也是因为它既有的受众不容忽视,用当时领导人的话来说,“上海人民不能只看一张解放日报”。政府也需要面向知识分子、工商业者和广大市民的报纸。这都是充分考虑到当时的实际情况。在体制的急剧转型中,私营的电影制片公司也获得了短暂的存续期,1953年1月才完成国有化体制变革。

就电影而言,特殊性首先在于上海是中国电影文化的发源地。同时,上海还有优良传统,就是有一支很强的左翼电影的力量,可以“拿来主义”、为我所用。左翼话剧、电影在一定程度上是取得合法地位的一支力量。虽然国民党对此有控制和阻挠,但总体来说,左翼力量在电影、戏剧这些领域显然是领先的。

第二是电影的媒介特征。电影和戏剧不一样,后者需要实体剧团,如果完全变成国营,成本很高,很难广泛普及。各地还有地方剧团,包括大中小各类民营剧团和草台班子。在上海要把那么多元素集中在一个体制之内,然后由国家来投入,是不太可能的,所以民办剧团直到“文革”前都还存在。除了上海人民艺术剧院、上海沪剧院、上海越剧院等国营院团,区一级的剧团是自负盈亏、民办公助,就是说国家给予一定程度的补助,但还是票房说了算。而电影的播放不那么受到地域和空间限制,最容易推广到工农兵大众中去。所以文化改造过程中非常重视电影。

澎湃新闻:1958年“上海市电影局”成立,此后40年上海电影业一直由电影局掌管。这是当时唯一一个设立在地方政府内的、专事管理电影业的部门,为什么出现在上海?

张济顺:地方政府专设主管电影的局级机构,这在国内是独一无二的。北京电影制片厂、长春电影制片厂也都没有这样的“待遇”,只有上海存在过从中央政府部门到地方政府部门再到电影生产、发行这样一个完整的行政主管系统。

设立上海市电影局主要有两方面原因:首先上海是电影创作的主要基地,有很强的电影创作队伍及产出,在全国具有领先地位和示范意义;二是上海是电影观众市场发育得最成熟的一个城市,也是被认为教育改造任务最艰巨复杂的地方。

除了电影院归文化局管理,制片、发行都归电影局管辖。影片审查是发行前的关键步骤,哪些能放、哪些不能放,即使可以放映的电影也需要删减,这把刀就掌握在电影主管部门手里。

驱逐好莱坞以后:西方文化仍有生存空间

澎湃新闻:与体制改革同步的是对好莱坞电影的驱逐,但这种驱逐是通过行政指令来实现的,还是考虑了市场因素?

张济顺:最初对好莱坞电影采取的是限制措施,没有禁止。这是考虑到私营影院的营业和观众需求。好莱坞电影在国内有几十年的影响,不会因为解放后被限制了就一夜间销声匿迹,它已经在上海培养了一个观众群。

对好莱坞电影的限制和驱逐,主要是通过排片来实现。但是电影不放或者排片率低不但涉及到广大观众的文化需求,还会影响电影院职工的收入和影院的生存。当时的电影放映还是市场行为,电影院要有票房的,所以在限制美国片的过程中,有过行业协会出面的劳资双方的协商。

调整放映场次,要放映苏联电影,要以私营和国营的国产片为主,也与生产有关。当时国产电影一下子还出不来,而且要经过逐级严格审查。比如上影最初拍摄的《团结起来到明天》这部电影,讲申新九厂的罢工,非常革命,人物也很脸谱化,但第一次、第二次审查都没通过,可见当时出一部国产电影多么费劲。所以,要用苏联片和国产片挤掉好莱坞,也不可能一步到位。

朝鲜战争爆发以后,抗美援朝运动加快了绝禁好莱坞的步伐,报纸、电影杂志、电影院开始号召抵制美国片。到1950年底美国电影就基本上从国内电影市场绝迹了。

澎湃新闻:从1949年到“文革”期间,在上海的电影院还能看到哪些外国电影?

张济顺:大体上是随着国际形势和外交关系的变化而变化。

起初是清一色的苏联电影,后来较为多元但也是苏联电影居多。1963年中苏分歧公开化以后,苏联电影就明显减少了。随着批判修正主义的调子越来越高,《静静的顿河》、《一个人的遭遇》,还有《第四十一》等等,这些苏联著名小说改编的、拍得很棒的电影,均遭到批判。

1950年代中期到“文革”前,英、法、意、西德等西欧国家影片还有一席之地。由于相继和我国建立外交关系、有文化交流协定,也相应地引进了一批资本主义国家的电影,意大利、法国还在上海举办过电影周。但引进并公映的基本上是根据经典名著改编或是描写社会问题和下层民众疾苦的,如意大利的新现实主义电影——《偷自行车的人》、《罗马十一点钟》、《警察与小偷》,英国电影《雾都孤儿》、《王子复仇记》等等,经审查认为能够揭露资本主义的黑暗。在上海也举办过亚洲电影周,放映的也是左派的进步影片。如日本的《蟹工船》、印度的《流浪者》、巴基斯坦电影《叛逆》等等。

“文革”时期,资本主义国家的电影都不让进,社会主义国家阿尔巴尼亚的电影可以放。1970年代,罗马尼亚共产党总书记齐奥塞斯库在尼克松访华以及中美关系的解冻过程中发挥了积极作用,中国和罗马尼亚的关系变动密切,于是《多瑙河之波》、《多瑙河三角洲的警报》这些罗马尼亚电影开始上映。南斯拉夫《瓦尔特保卫萨拉热窝》等影片也是随着中南关系的变化而引进的。

“文革”后期外国电影少,罗马尼亚电影、朝鲜电影就很火。那时朝鲜影片《卖花姑娘》的电影票需要扑克牌或者砂锅去换,因为当时砂锅在上海是很紧俏的商品,一度脱销。在电影院门口,许多人拿着砂锅等退票,这个场面真是今人匪夷所思的。

港片引发奇观:在底层延续的都市记忆

澎湃新闻:1950年代末至1960年代早期,香港电影的上映激起很大的社会波澜。您在《远去的都市》中描写了这种“街头奇观”:购票排队六天六夜,售票处被包围、座位被挤坏,需要出动警力维持秩序;电影服饰在街头流行,青年影迷拼命学英文,一心要去香港……在意识形态严密控制下的上海,香港电影为何能够上映?

张济顺:有各种各样的原因。一方面,建国后中共对香港左派电影公司给予多方面支持,包括给他们资金支持,要求他们“背靠祖国,面向海外”,向华人华侨宣传新中国,这是统战大局的需要。另一方面也是希望在香港团结亲近大陆的进步人士,毕竟是中国的领土。

但是,香港的电影圈比较复杂,左翼电影在香港立足不容易。香港左派影人意识到这一点,所以采取不左不右的中庸态度,再灌以小资情调,来争取市场。中共当然也要宽容这种态度。一边不能不引进港片以支持左派电影,一边又考虑他们在香港立足,这就形成了港片特殊的畅通渠道。

澎湃新闻:当时市场上还有苏、英、法、意等国的经典电影,但香港影片引起的轰动远甚于西方电影,这是为什么?

张济顺:香港电影确实是最受欢迎的。上海市民通过香港电影来怀念过去,因为沪港两地有很深的文化渊源,李欧梵在《上海摩登》中论述了上海与香港“互为她者”的关系。同时,“香港—资本主义—西方”这个认识逻辑也使得上海市民能借此“想象西方”,尽管这是一种“隔绝中的想象”。

境外的世界很难完全通过电影来想象,如果它跟自己的切身体会和集体记忆有一定距离的话。所以,上海观众面对经典的外国电影,很难比照自己的现实,有的只是欣赏和赞叹。当时一部轰动一时的法国电影叫《勇士的奇遇》,讲郁金香方方的传奇故事,主演钱拉•菲利普1957年还访问过中国。但即便如此,小市民也很难从这种电影中找到自己生活的记忆。即使是《偷自行车的人》、《罗马十一点钟》这样反映国外现实的电影,也很难契合上海人对自身历史的追寻。

而香港电影恰恰提供了这样的媒介。沪港两地电影界有很深的血亲渊源,比如当时很多香港喜剧片出自大导演朱石麟之手,他之前就是在上海电影界的知名人物。一脉相承的叙事结构、表现手法使上海观众觉得似曾相识。

不过,李欧梵认为在1949年以后上海文化断裂了,他说那时的上海从一个“风华绝代的少妇”变成了“半老的徐娘”,而上海摩登却在香港持续发酵,改革开放以后又“内销”回上海。我不太赞同这个看法。香港确实是在延续上海摩登,但上海文化的脉络也没有中断。即便在非常隔绝的情况下,上海人也没断了对摩登的怀念和对境外世界的想象,香港电影引发的狂热以及随之而来的街头流行,就是这种集体记忆与想象的表征。

澎湃新闻:存在于基层社会的记忆非常顽强,不是意识形态和国家机器可以阻断的。

张济顺:对。几十年培育出来的市民文化、发展出来属于大众文化的消费市场,不会因为体制的突变而消失得无影无踪。

澎湃新闻:这种记忆在隔绝环境中得以延续的契机在哪里?

张济顺:从宏观上来讲,集体记忆是没法隔断的,这很容易理解。但我们过去的叙述中把这一点抹去了,好像共产党来了以后,力量无比强大,把一切都改造得干干净净、荡然无存。这在客观上也是不可能的。如果是这样的话,为什么1960年代大提阶级斗争以后重新强调上海的资产阶级香风毒雾,树立“南京路上好八连”?如果共产党认为这个城市已经被彻底被改造了,就没必要重提这些往事。

澎湃新闻:尽管香港电影受到追捧,但您在研究中也提到,有些访谈对象回忆说家人不让他们看香港电影,因为“没有艺术性”、是“小市民的低级趣味”,这是否说明意识形态的政治宣传的力量仍然很强大?您如何评价当时的港片?

张济顺:我的一位访谈对象回忆说,因为偷偷跟同学去看了一场香港电影而被家里罚了两周的零用钱。因为她的父母都是知识分子,都是中共党员,管得很严。虽然这样的家庭是少数,但从中可以看到体制转换和意识形态的强大力量。

我在香港电影资料馆把当时引起轰动的几部电影看了一遍,有《新婚第一夜》、《垃圾千金》、《美人计》、《可怜天下父母心》等。跟同期的国产电影相比,香港电影在迎合都市民众的审美情趣方面还是要高一筹的。它贴近普通人的生活,没有教条,保持着一种“施施然的中庸态度”和小资格调。当然整个叙事结构比较传统,有一个固定的模式在里面。看看上海三四十年代的电影就清楚为什么它有这样的叙事结构。导演手法比较鲜活,在表演上要比革命电影更趋于生活,同时又受三四十年代电影表演的影响。上海市民非常熟悉这类喜怒哀乐的故事和表演,也很追捧夏梦、石慧、陈思思等明星。

澎湃新闻:1963年香港电影也退出了,此后上海都市文化记忆如何延续呢?

张济顺:港片退出的背景是1962年以后强调阶级斗争。文化部决定,除了香港与内地合拍的几部戏曲片外,停止公映香港片。上映的国产片以阶级斗争为主题。《霓虹灯下的哨兵》、《千万不要忘记》、《年青的一代》等影片相继推出,从正面树立南京路上好八连,宣传“身居闹市,一尘不染”,从反面讲青年工人受资产阶级影响而蜕化变质,革命干部子弟都贪恋大上海、逃避边疆艰苦生活等,用反面典型来教育民众。香港电影即使再有统战需要,强调阶级斗争、反修防修还是大局。所以香港电影也逐渐退出了。

但上海人的厉害之处就在于,再单调枯燥的日子里也有着最柔韧的调适能力,也能寻到宣泄表达的方式。比如“文革”时期,全国上下清一色的绿军装,后来满大街也是灰色的、藏青色穿着。上海人就发明了一种“假领子”,增添不少色彩,还省钱、省布票、省纺织券。这是一个细节,但恰恰可以看到上海“摩登”仍然通过任何缝隙巧妙地、顽强地表现。

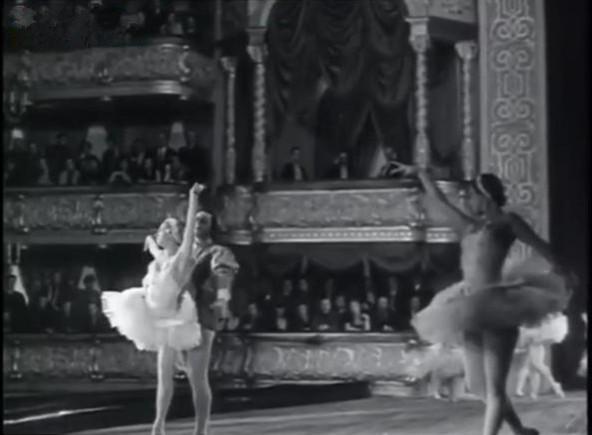

上面提到的朝鲜电影《卖花姑娘》,虽然现在再放都不一定有观众,但那时还有这样一部电影可以让民众进电影院去哭一哭。还有《列宁在一九一八》里有几个芭蕾舞《天鹅湖》的镜头,很多人一遍又一遍进电影院就是去看这一段。虽然没有国家渠道允许的成批量出现的媒介,但是大家会千方百计来填补自己的精神生活。这是社会文化基底性的力量。

国产电影:英雄形象不如女特务“阿兰小姐”

澎湃新闻:在市场份额上居绝对优势的国产电影,观众反响如何?“双百”、“反右”、大跃进等政治运动对其有何影响?

张济顺:1956年4月“双百”方针出台,《文汇报》开展了国产影片的大讨论,当时有人写过一副对联,上联是“伟大的起点”,下联是“无穷的潜力”,横批是“就是没人看”。说明国产片的质量受到广泛的质疑。不过这场运动很快被反右运动叫停。

1957年“反右”,“拔白旗、插红旗”以后,很多国产电影都被禁。比如《不夜城》,还没推出就说它是美化资产阶级的,被封存。“文革”以后才“重见天日”。

大跃进期间,上影拍了很多纪录性艺术片,谢晋当时也拍了一部反映劳模的影片,《黄宝妹》主演由黄宝妹本人担任。这些影片都是短、平、快,纪录性的,但是也不能没有故事,所以说是艺术片。说起十七年电影,几乎没人提到这些片子。当时也确实没有观众。

不过1959年国庆10周年还是涌现了一批比较好的“红色经典”电影,上座率比较高。比如《英雄虎胆》、《永不消逝的电波》等。但非常有趣并令人深思的是,这些“红色经典”中的英雄人物给上海观众留下的印象往往不如片中的“反面人物”,上海人记忆最深的是《英雄虎胆》中女特务“阿兰小姐”,而不是深入虎穴的英雄曾泰。“阿兰小姐,来一个伦巴!”成为当年许多上海人茶余饭后谈论这部电影时脱口而出的一句台词。

澎湃新闻:美国电影、香港电影都退出以后,外在政策环境也有所改变,从主题上来讲国产电影也有一些变化,那么国产电影的上座率、影响力比前期提升了吗?

张济顺:这很难说,我没有全面的统计资料。

不过,尽管后期拍的电影主题的确符合意识形态和政治形势变化的要求,但艺术水平也在不断提高,电影人也在不断摸索。比如《红色娘子军》、《李双双》,后来的大众电影百花奖早期评定出来的电影等等,真的是经典,也有很多观众。

特别是1963年、1964年出了一批好电影,比如《阿诗玛》,不过后来因为“文革”没放成。1965年又开始大批判,学术上批合二而一,电影推出了几部所谓的“毒草片”,比如《北国江南》、《早春二月》、《舞台姐妹》。这些电影拍得很好,剧本、拍摄都得到了审批通过,只是政治形势变化太快,未出笼就被作为“大毒草”批了。

上海人的两次怀旧:从软性抗衡到身份追寻

澎湃新闻:您刚才说香港电影承载了上海人的怀旧情绪,当下社会的怀旧情绪和它是一脉相承的吗?

张济顺:1980年代初上海开放后,上海人开始模仿香港时尚,实际上也是在捡回自己的过去。被香港复制并且持续发酵的上海摩登又回来了,带着很多香港色彩。比如非常流行的电视剧《上海滩》,在我看来那其实是“香港滩”,香港人对上海的理解跟上海人自己的理解不一样。但它也确实是一个契机,使得上海人的怀旧情绪一下子起来了。

两种怀旧情绪有一脉相承的部分,但又有所不同。当下怀旧的渠道很多,有同学聚会、知青聚会、媒体平台,各取所需,而且用不着想象,因为与西方已经不隔绝了。但过去的渠道有限、资源有限,所以怀旧情绪的表现也相当隐蔽。即使形成像香港电影街头时尚的奇观,也是瞬间即逝的,在后来的岁月中只能透过细碎生活的侧面来表达自己对历史的追寻。这是很大的区别。

今天我们在怀旧的时候说三十年代是黄金时代,这是既自恋又带有危机意识的怀旧。三四十年代上海是远东的第一大都市,现在上海要保持首屈一指的大都市的地位不像原来那么自然而然,也面临着一个城市重新定位的问题。

而五六十年代的怀旧,是无法直接表达的,不可能再把三十年代的美丽牌香烟大广告贴出来,把黄金荣的照片挂出来,只能贴上红色标签。这种怀旧也是与世界隔绝、与过去隔绝的,完全是一个新上海。在新社会怀旧就是潜在的、隐性的表达,是与国家及意识形态的软性抗衡。

澎湃新闻:所以,这种城市记忆扮演的是和国家主流话语抗衡的角色?

张济顺:基层社会对于怀旧,对于西方文化的想象,从意识形态的方面来说是一种抗衡,是关于社会主义和资本主义的各自表述。官方有自己的表述,小市民以自己的时尚和行为来呈现出另外一种表述,甚至于寓于语言。宣传部门的调查报告记录了当时青年观众对香港电影的观感,其中大量的议论是在说香港生活好,住洋房、吃鱼肉、穿西装,女主角每一个镜头换一套衣服,我们这儿倒是枯燥得一塌糊涂,每人只有4尺半布票,上饭店还要带“就餐劵”,诸如此类。这其实就是一种抗衡。

但这种抗衡又非常特别。本来在上海,一般市民不去讨论意识形态话语,并不直接表达社会主义或者资本主义孰优孰劣的。所以1950年代的情况是非常特殊的。

它的问题意识也是建立在什么是社会主义、什么是资本主义这个大问题之上,尽管它的表述很俗气,就是吃、穿、流行,但是从俗气的表述当中恰恰可以看到,1950年代之后政府进行的思想改造是起了作用的,至少大家熟悉并且接受了这一套话语系统。但是上海小市民的表述和价值判断不一样,说资本主义并不黑暗,甚至是繁荣。他们用自己的感受来阐释什么是社会主义,什么是资本主义,并且判断到底哪家好。

并非必然走向集权:1950年代存在多种发展的可能性

澎湃新闻:您揭示了建国初上海的另一种面向,即“都市远去,摩登犹在”,这与过去我们印象中疾风暴雨式的社会转型,显然是不一样的。您对于1949年新政权对上海的接管与改造如何评价?

张济顺:如果对如此天翻地覆的社会变革能做出一言以蔽之的价值判断,恐怕就不需要史学研究了。我希望把那个时代上海社会呈现过的东西呈现出来,而不是把它们完全刨除在外,只说政权的获得多么不易,迅速改造社会,好像一下子就新旧社会两重天,我觉得历史的原貌并非如此。没有这种复杂性,也很难说明为什么建国后中国共产党对上海的改造和上海的历史发展会经过这么多曲折和反复。改革开放以后上海能迅速找回自己的位置,发展并走向世界,和这样一个历史基链也是密不可分的。

澎湃新闻:国外学者如柯伟林、孔飞力有一种看法,认为“新中国早期是延续着的党国体制迈向顶峰的开端”,20世纪的中国历史就是中央集权不断向前迈进的故事。您怎么看新中国早期的这段历史?

张济顺:我认为五零年代存在多种发展的可能性,并非像预设好的一样必然地走向“文革”。

但是为什么还是走向了“文革”?要理解这个问题,就要在历史的延续性里看到转型,看到大转型里不同的阶段,不同阶段里还有很多影响呈现阶段性发展的因素。

毛泽东原来估计新民主主义阶段经过相当长的过渡时期,为什么在1953年忽然宣布要向社会主义过渡?当然可以理解为这个时期的总路线还是过渡,但是到1955年开始农业合作化,1956年就开始社会主义改造,这个变化就非常迅猛了。整个政治的大变动,当然会影响后来的结局,但每个变化之中又存在制约变化的因素。

所以我的基本想法就是革命、国家、社会,这三个叙述逻辑的发展是搅合在一起的。不能简单地说革命把现代化进程阻断了,也不能说革命就等于集权,等于血腥、暴力。或者走向另一个极端,认为暴力只是一个注脚,和平过渡、建设国家的现代化才是主要的。我觉得这些观点都有一定偏颇。

实际上革命和现代化在国家、社会这样两大空间的搅合是错综复杂、起伏跌宕的,很难截然分开。革命和暴力也会有制约,还是要把这一时期的革命和暴力限制在建设强大民族国家——这样一个大的目标框架内。没有这个框架,它就和战争时期没有两样。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司