- +1

访谈︱斯蒂芬·考特金:斯大林的阴郁童年决定了他的一生?

【编者按】

斯蒂芬·考特金(Stephen Kotkin)是美国普林斯顿大学历史系约翰·伯克龙(John P. Birkelund ’52 )讲席教授,主要研究沙俄史和苏联史。上个世纪八十年代初,考特金在加州大学伯克利分校读博士时本来学习的是法国史和哈布斯堡王朝史,并师从当时在伯克利访学的法国社会学家米歇尔·福柯。福柯在一次与考特金谈话时,提到应该有人用他有关权力与知识的理论来研究斯大林时代的苏联。

从福柯的话中得到启发,年轻的考特金在研究生三年级时从头开始学俄语,并改行研究苏联。他的博士论文以马格尼托格尔斯克-乌拉尔山脚下的一座钢铁工业小城在1930年代的建设与发展为案例,剖析苏联式统治的建立和权力的产生。

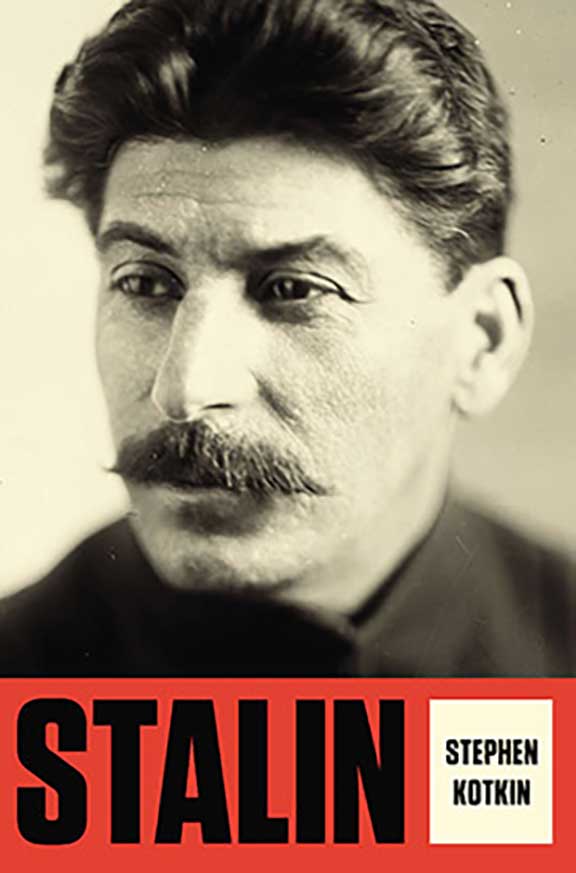

考特金教授著有《苏联的钢铁之城:戈尔巴乔夫时代的苏联社会》(Steeltown, USSR: Soviet Society in the Gorbachev Era)、《磁山:作为文明的斯大林主义》(Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization)、《被避免的末日之战:苏联的崩溃,1970年-2000年》(Armaggedon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000)、《非公民社会:1989年东欧共产党政权的内部瓦解》(Uncivil Society: 1989 and the Implosion of the Communist Establishment)。他的最新专著是三卷本《斯大林传》,卷一已于2014年11月由企鹅出版社出版,中文版将由社科文献出版社出版发行。

本次采访的主题即围绕考特金教授的这部《斯大林传:权力的悖论,1878-1928》展开,因篇幅较长,澎湃新闻(www.thepaper.cn)分两次发布,敬希垂注。

澎湃新闻:前人已经写过很多斯大林的传记,您为何还要再写一部《斯大林传》?

斯蒂芬·考特金:历史上没有人比斯大林获取过更多的权力。毫无疑问,斯大林建立了世界历史上登峰造极的专政,当然我这个说法并不是道德层面上的。对于大多数人来说,斯大林的统治是冷酷的,但仅从权力角度来看,斯大林获得且行使的权力是惊人的——斯大林建立的专政是专政制度的最高标准。如果我们想了解权力的产生、运作以及后果,那么斯大林和他的政权就是必须研究的课题。

以前的一些斯大林传记作品要么倾向于对早年的斯大林进行心理分析,并以此来解释他以后的政治行为;要么就是把斯大林描述成一个平庸之辈;再要么就是草草带过斯大林的早期生活和重要的时代背景,从十月革命以后开始叙述。

但是以斯大林早年生活经历为基础的心理分析不足以解释斯大林为什么能够建立这样一个空前绝后的集权政权。如果他真是一个庸才,那么即便他可以阴差阳错地坐在统治者的位置上,我们也难以想象他能在这样一个位子上稳稳地坐下去而且把苏联建设成一个超级大国;而如果仅关注十月革命后的斯大林,我们就难以看到时势造英雄的大时代背景。

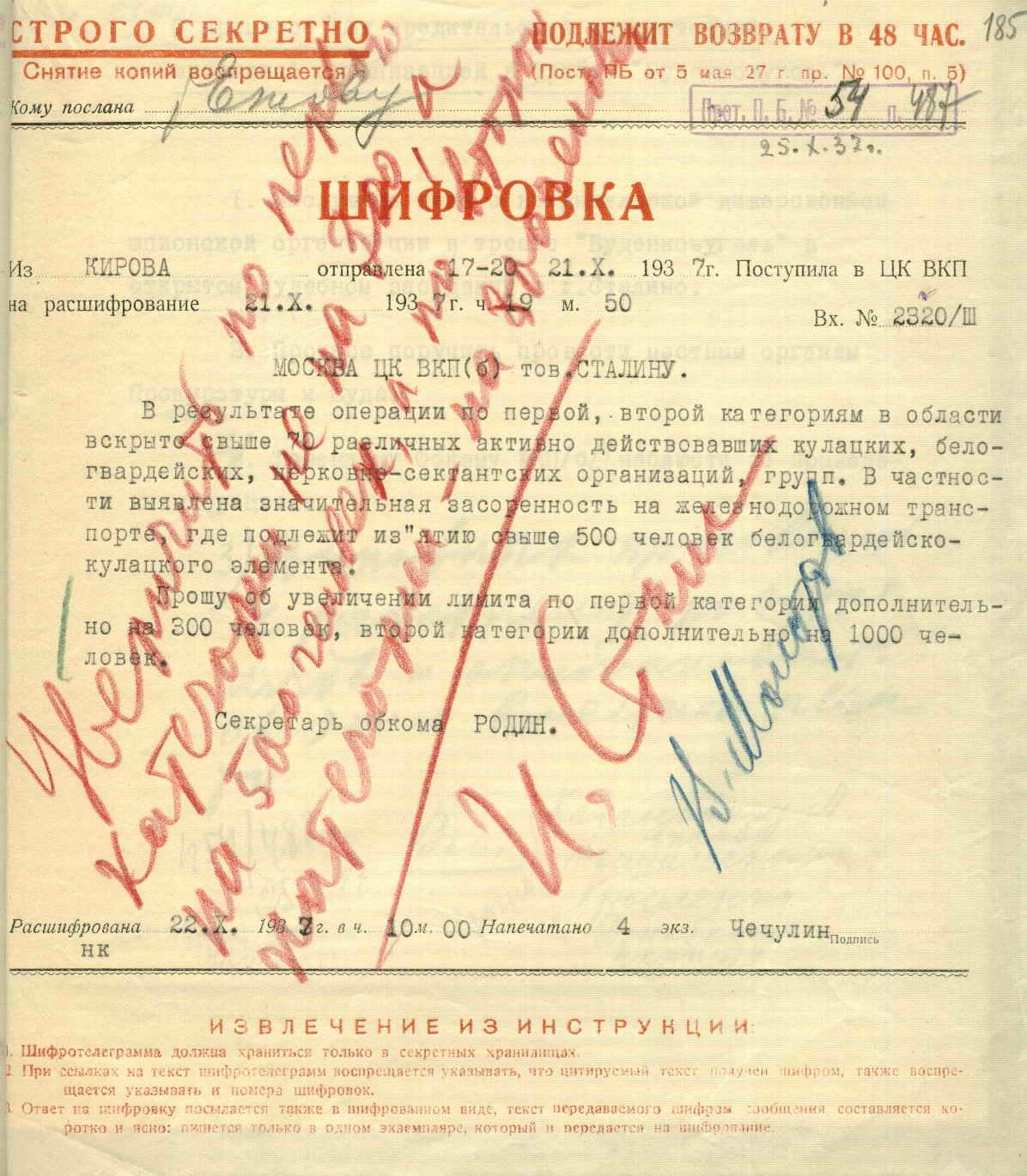

我一直在思考,怎么才能更好地诠释斯大林呢?我希望能够主要依赖苏联政权内部的一手档案材料来剖析斯大林和他的政权,其最大的挑战在于参阅苏联的军事及秘密警察档案。已经解密开放的苏联档案固然十分重要,但是苏联政权是军警专政,这些文献长久以来不向研究人员,特别是外国研究者开放。

幸运的是,上世纪九十年代末,苏联军事档案馆馆长德米特里·伏尔科戈诺夫因工作原因收集了大量军事和秘密警察档案,并以此为基础撰写了《托洛茨基传》、《列宁传》、《斯大林传》及其他苏联领袖人物的传记。在完成这些著作后,伏尔科戈诺夫将他使用过的55卷微缩胶卷档案材料送给了美国胡佛研究所。

我从九十年代末开始阅读这些材料,就在将要读完的时候,俄罗斯军事和秘密警察档案馆开始出版他们的馆藏档案文献,大量先前的秘密档案得以公布于众。与此同时,一些有权限接触到军事和秘密警察档案的研究者们开始出版大量运用档案文献的研究论著。

另外,存于俄罗斯总统档案馆(原苏共政治局档案馆)的斯大林个人文件和档案于1999年解密并向公众开放,这就是РГАСПИ Ф. 558 Оп. 11(俄罗斯国立社会历史档案馆档案号第558号,描述号第11号)。这批文件相当重要,大约有2000件文献,尽管这并不是全部的斯大林个人文件。

总之,自上个世纪九十年代末以来大量的原秘密档案如同雪崩般地被解密、公开,这使我们有机会更加准确深入地探寻历史的究竟。虽然仍存在许多未解密的材料,但现有的材料已经可以向我们提供足够的政权内部信息。很多研究者在使用这些材料,我只是其中之一,但是我尽量广泛、全面地阅读这些档案,在对它们加以综合分析的前提下,我认为仅基于可以互相印证为实的信息写一本苏联政权的全面历史是可行的。

在阅读和研究过程中我改变了对斯大林的看法,我觉得如果作为一个苏联史的研究者我尚且对斯大林和他的政权有新的认识,那么必然有很多东西值得与广大读者分享。这是写这本书的可行性,也就是我这部《斯大林传》的缘起。整部书计划由三卷组成,我从2003年开始,卷一和卷二同时写作,卷一于2014年11月刚刚出版,卷二正在进行扫尾工作,预计于2016年底面世,卷三估计会于2019年出版。

《斯大林传》卷一的副标题叫做“权力的悖论”,讨论斯大林如何获得并发展他的权力。在这一卷中我试图避免过往斯大林传记作品的套路,一方面我采用一个更广大的历史视角,没有以斯大林的童年作为叙述开端,而以斯大林出生时的历史时代背景引入——十九世纪七十年代,俄罗斯所处的欧亚大陆西边有铁血首相俾斯麦统一德国,东边有明治维新对日本国家进行全面整合改造。日本和德国的兴起对横跨欧亚大陆的俄罗斯在地缘政治上产生了深远的影响。斯大林生于1878年,到十月革命胜利时他已经39岁了,尽管到此为止斯大林本人的生活和经历没有什么特别引人注目之处,但他所处的世界却经历着翻天覆地的变化,特别是第一次世界大战,这些重要的历史进程将会从根本上塑造未来的斯大林。

另一方面,我强调斯大林所处政治环境——他建立专政和行使权力的过程是如何创造出了我们后来所知的斯大林,而不是斯大林的性格如何塑造了他所处的政治环境。更进一步说,这部《斯大林传》不仅仅讲述斯大林本人,也是通过斯大林来理解二十世纪的俄罗斯,并通过俄罗斯的视角来看二十世纪的全球史。

澎湃新闻:理解斯大林和他创造的体制是否能够帮助我们更好地理解现今俄罗斯问题?

斯蒂芬·考特金:斯大林和他的体制是不可复制的。显然,今天的俄罗斯无法与斯大林时代的苏联相提并论,今天的俄罗斯总统普京也不能与斯大林相比。但是今天俄罗斯的很多问题无疑是从斯大林时代继承下来的,这些问题与俄罗斯的历史、地理、世界地位息息相关。

这本书讲的是斯大林在苏联的权力,但也讲的是苏联在世界体系中的地位和力量。举个例子,斯大林曾说波兰不是一个真正的国家。我们知道,一战后1918年波兰重新获得主权,但其曾经是沙俄和德意志帝国的一部分。爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、芬兰都是从沙俄分离出去的。斯大林曾说,在国际体系中,小国实际上并不拥有主权,他们只是大国手里的棋子。波兰和芬兰仅仅以为自己是独立的,但它们只是德国或者英国用来对付沙俄或者苏联的工具。所以与其等着这些曾是沙俄领地的新独立小国被用来对抗苏联,斯大林先发制人地采取策略控制这些国家。

普京今天对待乌克兰问题的态度与斯大林当年的观点相呼应。普京曾说乌克兰并不是真正的国家,这是斯大林式的语言,指乌克兰的主权不是真实的,乌克兰在国际社会里并非一个独立的主体,它只是西方国家用来抵制俄罗斯、削弱俄罗斯、甚至瓦解俄罗斯的工具。他还说乌克兰的军队都是北约的外国军团。

两次世界大战之间,斯大林曾有与普京类似的表述,斯大林曾说乌克兰不拥有真实的主权,只有世界强国才有主权。所以俄罗斯若想保持主权就必须成为世界体系中的独立强国,这是普京意识形态的基础,而这种意识形态深植于斯大林时代。普京不是像斯大林一样的人物,他没有斯大林那样的权力,也没有斯大林的心态和冷酷。但是两者根本的行为体系是相似的。

澎湃新闻:您刚才提到,过去的一些著作常常倾向于用斯大林少年时的经历和心理分析方法来解释斯大林后来作为一个集权者的行为,这是为什么呢?

斯蒂芬·考特金:以前很多有关斯大林的文献都是保密的,现在随着这些文献的逐步解密,研究者们掌握了更多的信息,我们对斯大林和他的时代以及他的政治活动、整个政权有了更多、更深入的了解。而以前的学者看不到这些机密文献,某种程度上他们只能用心理分析的方法和理论来弥补一手文献的缺乏。

澎湃新闻:那么回忆录呢?汗牛充栋的当事人回忆录有没有帮助我们更好地了解斯大林?

斯蒂芬·考特金:当年有很多人逃离斯大林统治下的苏联,流亡到外国,他们中有不少人认识斯大林,跟他一起长大,曾经在地下革命时期或后来的党内工作中与他共事。这些人中有的撰写了回忆录,他们在斯大林1930年代暴力清洗党、军队和警察之后,开始回忆斯大林年轻时的所言所行,他们在这些回忆中找到了对斯大林后来行为的解释。如果斯大林年轻时在学校说过一些什么疯狂极端的话,那么这些回忆录作者们就找到了依据:“看!他早就想把我们都干掉!”但这种所谓依据只是回顾性的反推,是事后诸葛亮。

举个例子来说,早年生活在阿塞拜疆和格鲁吉亚地区的犹太人作家和记者列夫·奴辛鲍姆,也就是后来的阿萨德·贝,在逃到欧洲后于1930年代写了一本斯大林的传记。这本书内容丰富,充满了小道消息、东方异域情调的传说和斯大林的各种轶事。看看关于斯大林的传闻固然有趣,但这类作品不能被认为是纪实性的,尽管如此,它们却给我们留下了一种特定的斯大林形象。

在早期的这类作品中,最具影响力的是托洛茨基对斯大林的描述。在政敌托洛茨基笔下,斯大林是个内心充满愤恨,思想十分平庸的人,相比之下,托洛茨基自己却是在各方面都优于斯大林的天才。然而通过对斯大林仔细地审视,我发现斯大林的智慧和能力并不平庸,当然这也是我希望能通过本书证明的。斯大林能够建立和驾驭这样一个庞大的国家机器,显示出他超凡的政治敏感性、组织管理能力以及无可比拟的信念和毅力。

斯大林本人很冷酷,因此当宣传机器把他标榜成伟人和天才时,认识并了解他的那些人便从与苏联宣传相反的角度去描写他,当然这里还包括一些个人偏见,比如托洛茨基,所以这些作品的出发点是完全可以理解的,但它们不应作为我们今天认识斯大林的基础。我们今天有更多更准确的信息,不再需要与苏联的宣传机器抗衡,我可以用另外的视角看待斯大林,这种视角比反斯大林的托洛茨基派更客观,比心理分析这种比较表面化的概括更深入,比阿萨德·贝式的东方异域感更清醒。我们得把这些偏见清除,就像清除掉水中那些寄生在船底的贝类,才能看到船体本来的模样。

在我的书中,我只参考历史事件发生时对斯大林的描述。比如,斯大林的同僚们在1918、1922或1923年是怎样评论斯大林的,我把这些内容加以分析整理写入书中去——这些是当事人当时的观点和想法,只有这样我们才能明白在历史发生的此时此刻他身边的人是怎样看待他的,只有这样我们才能尽量还原一个真实的斯大林。

我们可以举几个例子。有个名叫诺索维奇的前沙俄军官,俄国内战时他在察里津(后来的斯大林格勒)与斯大林共事,并留下了最早的关于斯大林的描述,这是1918-1919年。诺索维奇的文字给我们提供了难得的关于斯大林政治行为和性格的材料。1922-1923年,负责斯大林书记处运行的亚美尼亚人阿玛雅克·纳泽瑞提扬(斯大林最主要的助手)在与他的好友、高加索地区负责人奥尔琼尼奇泽通信时描述了为斯大林工作的感受。

再比如,加米涅夫和季诺维也夫在1923年底的通信中曾谈及斯大林。这些人都是与斯大林亲密共事的人。加米涅夫此时认识斯大林20年了,他们于1903年初次见面,后来1904年加米涅夫还送给斯大林一本马基雅维利《君王论》的俄文译本作为礼物,他相当熟悉斯大林。那么,他在1923年夏如何谈论斯大林?这些是我认为更加重要的材料。当然,这不是说流亡回忆录中描述的斯大林都是错误的,那些对斯大林年轻时的回忆有一定真实性,并在一定程度上帮助我们了解斯大林其人,但我只是不使用这些材料罢了。

有些流亡作者留下了对斯大林的心理分析描述,比如格鲁吉亚孟什维克索索·伊莱玛什维利,他在格鲁吉亚的小城哥里从小跟斯大林一起长大,在同一个教区学校上学,后来又进入当地同一所神学院。1921年布尔什维克占领格鲁吉亚后,伊莱玛什维利流亡到德国,并于1932年用德文出版了他的回忆录,描述他跟斯大林一起长大的日子。伊莱玛什维利受到1930年代流行的心理分析理论影响,他回忆斯大林的父亲常常暴打幼时的斯大林,斯大林也正是由于这种虐待而产生种种阴郁怨恨的心理情结,这就为他后来在占地球六分之一的土地上倒行逆施垫下了伏笔。由此我想是不是还能从什么地方找到有关斯大林不幸童年的记录呢?后来我找到了由贝利亚收集的一些材料。

贝利亚是斯大林后期的秘密警察头子,他觉得通过重新加工历史可以奉承斯大林,于是他把斯大林老家早年认识斯大林的人召集到了第比利斯坐在一起讨论、回忆斯大林年轻时的情况。比如,替贝利亚负责笔录的爪牙会说:“这样不行,咱们得想想领袖当年是如何领导地下革命的!”旁边这些人则七嘴八舌地说:“噢!对,对,是这么回事!”“还有他当年是怎样在监狱里带领狱友进行抗争的!”“对呀!我刚才怎么没想起来呢?!”贝利亚以为斯大林会觉得这些子虚乌有的情节很受用,但等到这些记录送给斯大林过目时,斯大林却不以为然,不让这些内容进入正史。结果贝利亚虽然失算,但这些资料却被送入档案封存起来,直到1990年代才解密。

人们也许会认为,既然这些记录以前都是机密,那么它必然是真的,就像那些原本是垃圾却因为克格勃的销毁而成为所谓持不同政见者的“艺术创作”的东西一样。表面上看,贝利亚失算的拍马成了所谓“真实”的历史,但我们可以说很多这种轶事性的东西是经不起考证的。

澎湃新闻:如果是这样的话,那么斯大林年轻时大概是什么状况呢?

斯蒂芬·考特金:根据我掌握的证据,斯大林有一个正常、平凡、比较快乐的童年,他没有经历什么值得注意的暴力。换句话说,我认为斯大林的童年不能解释他后来的行为。另外,虽说家境平庸,但少年斯大林却是个十分努力的好孩子,他希望出人头地,并且他的努力也在回报他。

他进入老家小城哥里的教会学校学习,在唱诗班里唱歌,他的老师帮助他进入当地的神学院,他还拿了奖学金。我们得明白,由于沙皇政府的禁令,沙俄的高加索地区是没有大学的,当地最高等的教育机构就是高中和神学院,那里的毕业生有机会到帝国的其它地方接受大学教育。

在神学院的最初几年里,斯大林仍是个好学生,成绩出色,是老师的宠儿,甚至是老师监督其他学生的眼线。毫无疑问,此时的他正在通往成功的道路上。但就在这时,他放弃了眼前的一切。为什么?为了社会正义。斯大林是这样一个人——为了坚持理想经历近20年的穷困,赤贫到一无所有,向身边所有人恳求施舍,数次被放逐到西伯利亚。

如果你曾被流放到西伯利亚,你会知道西伯利亚的流放生活并不像后来布尔什维克们的革命浪漫主义标榜的那样,那绝对不是一种令人向往的生活状态,但是斯大林坚持了下来,这是因为他参加地下革命运动是出于对社会正义的信念。而这个信念的核心是沙皇政权如此邪恶,必须不惜一切代价地推翻它。

斯大林信念的另一个重要组成部分是一个思想体系,这个思想体系告诉他为什么沙皇政权是邪恶的,它应该如何被推翻,并且如何在此之后建立一个理想的世界,这就是马克思主义!斯大林在神学院接触到了马克思主义,他加入进步的学习小组,偷偷阅读被禁的革命书籍。就这样,以马克思主义理论为核心支柱,目睹着沙皇的暴政,斯大林在自己最初的革命导师——英年早逝的格鲁吉亚革命者拉多·克茨霍维利的鼓舞下走上了地下革命道路。

二十世纪初,当大众政治已经在西欧十分普遍,俄国的沙皇政权却固执地禁止一切政治活动,哪怕是倾向或支持现政权的群众政治活动,民众没有合法渠道表达任何政治主张。二十世纪初的沙皇尼古拉二世却有着十七世纪的帝王政治心态,反对沙皇的左翼政治向极端化发展恰恰是因为沙皇政权极端反动。

可以这么说,列宁和他的布尔什维克地下革命正是沙皇反动政权创造出来的极端对应体。在反对沙皇的革命浪潮中,斯大林作为职业革命者的信念变得越来越坚定。要知道,在俄国革命胜利之前,斯大林仅有过一个不到两年的合法工作——第比利斯气象观测台的气象员,工作内容仅是采录天气温度和状况。这就是他唯一的合法工作,此后便是艰苦的地下革命生活。在他那个时代很多人都会参加革命,但其中大多数人会中途退缩、改变想法或放弃极端革命思想,但斯大林没有,他越来越义无反顾地投身革命,他绝对是一个有思想、有信念的人。当然我们是否赞同他的思想和信念是另一回事。

澎湃新闻:那来自边疆的小人物斯大林怎么可能独掌大权呢,有什么时代背景?

斯蒂芬·考特金:这是一个很重要的问题,这个问题首先与俄罗斯的国力在世界中的地位相关。咱们先设想一下,如果你要成为一个超级强国,你选择北边是加拿大、南边是墨西哥、东边是大西洋、西边是太平洋作为自己的地理位置,那么你会占尽地缘优势;但如果你的左邻右舍碰巧是迅速崛起的德国和日本、南北又是穆斯林中东和冰天雪地的北极,那么地理制约是很大的,直接影响到你内政外交的目标和策略。

还有一个问题是,俄国方方面面的制度性遗产,以及试图去有效处理这个农业国家的农民问题。这个世界体系是没有同情心的,不会有哪个国家说趁你们国家弱占你的便宜是不公平的。例如,我有海军,你没有,所以我不能用坚船利炮强行打开你的国门,告诉你应该如何按我的意愿行事——没有任何国家会这样做,我们所处的世界体系是残酷的,沙俄必须与其他强国竞争以避免不被强权殖民,沙俄时代的政治家们一直试图努力驾驭和壮大世界体系中的沙俄国力。

斯大林将在这个方面面临着同样的挑战——如何在冷酷的国际环境中生存、壮大。这里还有一个重要情况,那就是第一次世界大战的爆发和沙皇俄国的参战,这场战争颠覆了现有的国际秩序。没有这次战争,像斯大林这样一个来自帝国边疆的小人物是没有一点可能接近国家权力的。正是这场战争使现有制度失去了合法性,从根本上撼动了沙皇俄国的国家基础,国家开始瓦解。这是大时代的背景。

澎湃新闻:斯大林是什么时候成为苏联的一号人物?

斯蒂芬·考特金:这个问题看似复杂,但其实并不难解释。1922年4月的时候列宁仍是无可争议的革命领袖,同时,列宁任命斯大林为党的书记。事实上,党的书记一职是列宁为斯大林设立的。这一点可以从列宁的工作笔记中得到确认,其它一些文献也证明了列宁有意创设了这么一个职位。但这不是最高的领导职位,而是一个二把手职位。创设这一职位的目的不是指定继承人,而是为列宁设置一个助手来处理政府的日常事务(编者按:列宁于1917年11月建立了苏维埃人民委员会——相当于政府内阁,并任主席至逝世。斯大林在早期苏俄制度的建设方面扮演了重要角色:针对一战后的政治形势,他最先提出联邦制作为苏俄国家的组织形式,但同时强调联邦制的国家要服从非联邦制的、统一的共产党领导这一原则。斯大林的意见在1919年党的第八次代表大会上得到确定)。

列宁选择斯大林是因为看中了他的能力。其实早在正式确立这个职位之前,斯大林已经开始从事相关管理工作。注意这是1922年4月,1922年5月发生的事则是在所有人的意料之外。在斯大林成为党的书记之后,列宁于5月突发中风,并在一定时期内失去了工作能力。现在的状况是,最高领袖失去工作能力,而其二把手职位在一个月之前才设置出来,也就是说,斯大林继承了成为集权者的潜力,但问题是他必须建立他的个人统治。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司