- +1

王德威:文学研究已如死水,亟须打破西方理论的话语霸权

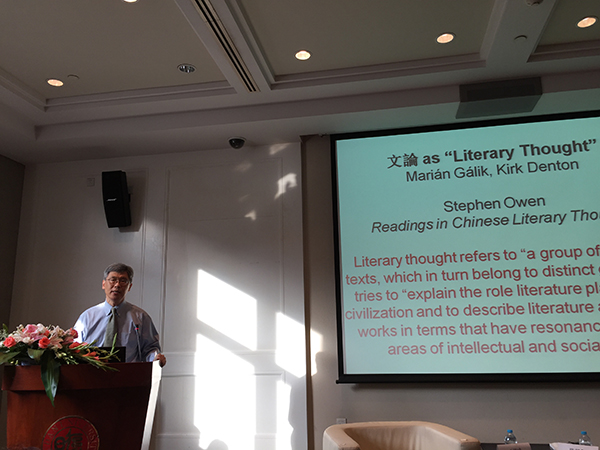

6月18日-20日,复旦大学举办了中国文学与比较文学国际学会双年会,哈佛大学教授、台湾“中研院”院士王德威是与会者之一。6月18日下午,王德威教授还在复旦大学以“现代中国‘文论’:一个比较文学的观点”为题做了一个主题讲演。

这个讲演,王德威并非针对某个具体的学术问题,而是针对整个比较文学研究(甚至是整个文学研究,乃至学术研究)的现状,提醒包括他自己在内的学者,在我们运用西方文学理论进行文学批评实践时,是否仍有可能寻找到新的资源和系统,来更新日渐趋于模式化、批量化的比较文学研究。他给出的一个尝试是中国传统的“文论”仍然可以被利用,证据就是在整个20世纪,文论依然存在于中国文学、文化术语以及实践之中。

文论(Literal Thought)这个概念,王德威沿用了他的哈佛同事宇文所安给出的定义,是其对中国传统的文学论述现象的一个总论,与陆机《文赋》、曹丕《典论·论文》等一脉相承。到20世纪初,因为西学的介入,这样的传统似乎有了质变,但是王德威认为,无论是梁启超、章太炎,还是朱光潜、梁宗岱、李健吾、袁可嘉、李泽厚、钱钟书等,抑或如左翼文人鲁迅、瞿秋白、胡风,乃至于我们一般视为史家的陈寅恪,等等,都曾从各个向度对“文论”有着不同程度的运用。通过这样一个回顾和梳理,王德威建立起“文论”在整个20世纪的文学批评中仍然发挥效用,以至于可以为今天“一元化”的文学研究中,提供一种新的可能的言说。

以下为讲座的主要内容和核心观点。小标题为编者所加。

文论的定义沿用自宇文所安的定义,但这个词并不仅是宇文所安在用,最近有不少学者都在利用它,来说明一个现象:在文学的论述上,一组文类、性质各不相似的表述方式。在这样的语境下,写作者或读者来思考文学,或更广义的人生、社会的林林总总的现象。在中国的古典传统里,《典论·论文》、陆机的《文赋》都是一脉相承的。

这样的传统,到了20世纪初因为西学的介入有了质变。我们现在所习得的文学观念和文学训练,是1902年以后,在中国各个不同的专业领域和学习机构逐渐落实的。所以,文论在这个层面上是一种传统之物,而宇文所安和他的同行所关注的文论现象,也基本上是传统现象。

我在今天所做的辩论是,认为文论现象在整个20世纪,依然存在于中国文学、文化术语以及实践之中。而它存在的方式并不像我们今天在学习文学理论那样的容易掌握或耳熟能详。我们今天谈到文学理论,立刻就朗朗上口,无论是福柯、德里达,或者最近流行的阿甘本、齐泽克,如果在论文里不提两个,自己都觉得有愧。所以基本上,我们是在一个习而不察的以西方文学论述为准的理论框架下进行文学思考以及论述活动。

一个声明

讲文论的目的,不是一个文化保守主义或是文化本质主义的复辟、回魂。特别强调的是,今天掌握文学理论或文学批评之余,所谓西方的东西,其实走得还不够远,还不够激进。我们这次会议的主题是“旅行”,但是有一种文本或是文学思想的“旅行”似乎还没有触及到,那就是古典和现代之间如何在新世纪形成对话的旅行。

尤其在比较文学的立场上,在过去我们所尝试的中西比较等这一类的努力,也许在不知不觉中有了两个陷阱。而这两个陷阱,可能通过“文论”这样的新的观点,得到注视和纠正。

两个陷阱

第一个是在做比较文学时,拿着西方的理论,让中西的文本很快的珠联璧合起来。我们就看到两个不同的文化、文明下的文学产物,突然有了心心相映的感觉。在中国文学的讨论里面,很多时候是把特别的专有名词拿来就用,但使用之余,似乎忽略了这种相比和相类似性显然是有瑕疵的,需要作为游走于东西间的比较文学操作者更敏锐地应用。

第二个陷阱是用着西方的文论来打击西方的现象,“打着红旗反红旗”,尤其是在过去20几年的西方文学理论的笼罩之下。在谈论中西比较时,动辄就说“小心,就在后面,帝国主义又来了,文明又碰撞了”、“无所不在的权力主导着我们对于翻译的永远绝望的沟通性”。所以这类的问题产生了一个特别的同仇敌忾的现象,当然是我们应该注意的。

但问题是,尤其是今天来自国外的同事,我们在批评别人“打着红旗反红旗”时,我们是不是也有“同流合污”的嫌疑呢?我们是不是也享受了西方的“话语霸权的资本”来被“收编”或“收编”别人?这类的游戏,在过去的25年也玩得差不多了。

文论成为可能的例证

在过去的一百年,在中国的学术以及文学、文化的领域,已经有许许多多重要的人物和声音,他们曾经可能是非常激烈的“比较文学”学者,所以不必要等到八九十年代以后,西方比较文学理论出来以后,我们才突然变得很“比较文学”起来了。

在20世纪初期的梁启超,沿袭了从日本、英国而来的各种各样的文学理论,发展出他的“诗界革命”、“文界革命”和“小说革命”,这是大家耳熟能详的。但是仔细想想看,诗在中国的传统文明里所占有的最崇高的位置,革命作为重新被引入中国语境的新的名词,两者撞击,对那一代的知识分子曾经产生了什么样的惊天动地的灵感和挑战。所以在这个意义上,重新思考20世纪文论的先行者有许许多多的方向可以进入。

或者晚年他所说的“知不可而为,无所为而为,为而不有”,从这里进入了所谓“互缘因果”等文学史的观念,这是结合了传统的儒家的文学思想,以及刚刚学来的康德美学,加上他个人的一些因缘际会,晚年的梁启超有许多相当精彩的对文学史的看法,一直到今天仍然值得我们借鉴。

【王国维】

不论是《<红楼梦>评论》里谈“优美、壮美、眩惑”,或者就“古雅”在美学上的位置,谈的“第二形式”,留给我们许许多多文学的可以论谈的资源。我常常梦想,有什么的场合,可以让我告诉我比较文学系、东亚系、英语系的同事,当你们在谈论你们的这些理论时,其实王国维也不差啊,他也有一些特别的东西值得我们在比较文学层面来做对话式的讨论。

【鲁迅】

无论是《文化偏至论》里的“新神思宗”,还是《摩罗诗力说》里的“撄人心者”,到后来1925年《墓碣文》里讲的“自觉其心”的对“心”的关照,这是非常特别的传统和现代交错的文论的典型例子。这个“心”在1920年代仍然让中国的读者“心有戚戚焉”,但是与此同时,一个叫弗洛伊德的精神分析学家也在用他的方式对“心”给予了完全不同的诠释,并且进入了中国的语境。

【梁宗岱】

梁宗岱心仪的对象瓦雷里(Paul Valéry),是法国象征主义诗歌最后一个巨擘。梁宗岱从瓦雷里那里学得了法国象征主义诗学,但当他把这个诗学沿用到中国传统里的“赋比兴”的“兴”的比较时,一方面显示了他个人的天真,因为“兴”和波德莱尔的“同情共感”并不是相似的。但是另一方面因为“兴”的观念提出,似乎古典的东西一下子又有了现代的活力。

“兴”的观念在当时不只是梁宗岱有兴趣,同时也包括闻一多从比较社会和广义的左翼立场来看到“兴”和社会运动以及革命之间的关系,老派新儒家学者马一浮谈“兴”作为启迪民智的重要资源,或者胡兰成所谓的“兴”跟革命的关系。所以“兴”在此时不是一个古老的东西,它被现代的许多学者解放出来,产生了许多奇怪的特例。

【袁可嘉】

袁可嘉在1940年代,受到T·S·艾略特和威廉·爱默生的影响,在西南联大谈新诗的戏剧化,把西方的戏剧引入到他对中国现代诗学的诠释里面。这里产生的对话性或者没有对话性,值得研究。

袁可嘉所代表的刻意的从非常现代主义的西方理论,来重新思考中国传统的诗是什么,诗有什么作为,这一类的现象在他的文字里出现的时候,我们应该给予非常诚恳的重视,承认他在考虑问题时的细腻的驳杂的面向。

【胡风】

一方面承袭了卢卡奇,更重要的一方面是承袭了孟子的“心性之学”,然后把“心性之学”的观点悄悄地带到他在三四十年代的左翼文学论述里。

有许多精彩的论述,比如“主观的战斗精神”,强调文学研究不再是让你读完了以后神清气爽,而是在文学写作和阅读里刺激你、挑衅你,让你在突入与搏斗的状态下,去体认文学和社会人生的紧张性,所谓“带着最大限度的紧张去感受生活的结构”。

这类的话语放在1940年代广义的西方的所谓“法兰克福学派”,一样有相当的辨证的潜力,但是现在似乎还欠缺一本以英文或其他欧洲语言写出来的胡风的专论,来真真的体认到胡风和他的同仁在1930年代末期到1950年代初期,他们对于左翼文论的介入真是毫不逊色,应该站在世界比较文学的高度给予同等的重视。

【钱钟书】

我们今天把《谈艺录》归纳为现代的中国传统诗话的最后一个重要典范,但是有多少时候,我们想到了除了钱钟书所可能承袭的诗话传统之外,他还有写作《谈艺录》的另外抱负呢?用他的话说是“虽赏析之作,实忧患之书也”,这是“发愤著书”的一个现代的回声。

在那样一个物质资料如此局限、知识如此受到挤压的时候,钱钟书用这么华丽的语言,用这么博学的炫耀的方式,铺陈了他自己文本上的七宝楼台,是不是也正意味着战争烽火对文明摧残的同时,有这样一个文人在建筑他自己的属于“文”属于“诗”的建构。这样的故事,不应该仅作为中国文学的重要典范来欣赏。

【陈寅恪】

一个史学家如何进入到我们文论的视野里,这恰恰是今天的话题所在。文论的文体、文类的分野是非常驳杂的,在中国不同的“文”的传统里,以不同的方式呈现。

想想陈寅恪在1949年以后所写的诗,想想他的《再生缘》研究、柳如是研究,在这些不同的环境下,他所强调的传统的“知人论世”、“以意逆志”的心智,放在那个时代来看,这是多么的不容易,闪耀着他个人的不同寻常的孤傲心智。

【1950年代美学大辩论】

1950年代末期,当蔡仪、朱光潜、李泽厚展开了他们的美学大辩论,对于我这样一个在中国大陆以外生长的华裔学生来讲,是完全陌生的东西。在很多年之后,当我学习到这样一个惊心动魄的辩论的时候,它所隐含的各种不同层次复杂的意义,让我心有戚戚焉。

当时,朱光潜作为一个过去所谓“唯美唯心”的逐渐过气的“走资”学者,对上一个“又红又专”的蔡仪,中间夹着一个青年俊秀李泽厚,三个人你来我往,产生了各种各样关于“美是什么”,以及延伸以后“文学是什么”的对话。从1956年到1961年,这五年里,尽管表面上各种“文化霸权”的术语铺天盖地,但这三位学者其实实实在在对于中国的文学或美学从哪里来、到哪里去,给予了很多个人的关照,以及个人政治信仰上的投射。

这类的话题在海外,似乎还没有受到比较文学学者的重视。如果研读蔡仪的俄国美学、日本左翼美学背景,李泽厚和马克思美学、康德美学的关系,朱光潜承袭的尼采传统,我相信比我们今天谈一些福柯和德里达还要复杂。因为他们有真正的政治和历史的压迫性在那里,他们让我们了解到“文”在过去中国不仅仅是一个“再现”的问题,而是个人安身立命的重要的心智显现。

将文论引入比较文学的尝试

这些关于文论的写作,或者广义的怎么来论“文”,站在比较文学的立场上,其实已经有很多学者做过示范。胡志德教授在1980年代就告诉我们,文学的“文”是在18世纪末一直到20世纪初经过一个巨变。文的审美性它可以是外延的,从西方的德国和日本美学进入到中国话语,也可能是中国的文脉,不论是古文派还是桐城派,它们的话语同时在一个舞台激荡的结果,产生了一种新的形式和“文”的注意力。

或者像李泽厚在1980年代末期、1990年代初期,开始提出“情本体”的观念,把“情”从传统文学思维没有看到的层面,挖掘出来,重新提出“情”不再只是“七情六欲”的“情”,也是度量衡的“情之以理”的“情”,也是历史的情形、事情的“情”,也正是真实、真理的真情的“情”。而在此之前,1979年王元化先生已经提出“情本位”的问题,通过此再次找出龚自珍给那个时代的影响,是非常了不起的突破。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司