- +1

复旦通识·东西交流|邵毅平:“大英”“远东”与“话语主权”

【编者按】全球化的时代,中西文明以更为紧迫的姿态将相互间的理解提上议事日程,文明将因对话而更加精彩。复旦大学通识教育中心组织“中西关系与文明对话”系列,邀请校内外不同学科的学者,从不同视角阐释如何立足本土文化又兼顾全球意识和世界眼光,共同探讨不同文明彼此沟通、相互体认的可能途径。以下是复旦大学中文系教授、博士生导师邵毅平的文章《“大英”“远东”与“话语主权”》。

引言

所谓“话语权”,也就是“发言权”,或“解释权”,主要就个体、机构层面而言,也可以指涉更大的范围;所谓“话语主权”,主要就国家层面而言,涉及国家主权、国家立场、国家定位、国家认同、国家形象等。一字之增,层级不同,前者日常多用,后者自我做古。

概括起来,“话语主权”有以下几项特征:(1)有“自大”,无“他大”(外交场合或可“互大”);(2)有自我中心,无自我边缘;(3)有自我美化,无自我矮化;(4)有自我本位,无他人本位。这些放在个人身上,也许都是缺点,但置于国家层面,却都是必须的。

就以“大英”“远东”为例吧,这是我们的语言生活中经常出现的两个词,但它们有悖于“话语主权”的前两项特征,其存在其实意味着我们“话语主权”的丧失。据说,周谷城先生从不承认英国是世界的中心,也不接受中国位于“远东”的概念,想必他更不会称英国为“大英”。

本文主要从“话语主权”的角度,谈一谈所谓的“大英”与“远东”。

一、国名:所谓“大英”

说起“国名”,国号带“大”的不少,情况却各不相同。比如,我们的正式国号中是没有“大”的,但在有些场合也会自称“大中华”“大中国”;韩国的全称是“大韩民国”,“大”是正式进入国号的;越南历史上曾自称“大越”,其所编历史书有《大越史略》《大越史记全书》;日本在二战前自称“大日本帝国”,其所编“正史”则称《大日本史》;此外,国人习称英国为“大英”,什么“大英帝国”“大英博物馆”“大英图书馆”“大英百科全书”,不一而足。

概括言之,中国是第一种情况,属于正式国号中没有“大”,民间等非正式场合偶称之;韩国、越南、日本是第二种情况,在国号中自称或曾自称“大”;英国是第三种情况,英文中原本没有“大英”,英国也从未自称过“大英”,“大英”只是中文里对它的称呼。

从“话语主权”的角度来说,别人可以“自大”,我们却不宜“他大”。大概因为这个原因,前面提及的《大越史略》,收入《四库全书》时,“大”字就被去掉了。《四库全书总目》卷六十六《越史略》提要云:“此书原题《大越史略》,盖举国号为名。”四库馆臣不肯“他大”,去掉了“大”字,改称为《越史略》。所以在《四库全书》中,找不到《大越史略》,而只有《越史略》。

随便改人家的书名,自然不甚妥当,有时却似乎不得已。比如日本规模最大的纪传体“正史”《大日本史》,在中国出版时就被更名为《日本史记》,出版社的说明是:“为醒目起见,本书更名为《日本史记》,内文仍题为《大日本史》。”其真正的理由我想你懂的,即它在中国不宜用原名出版。

不过有意思的是,同样书名里有“大”,越南古代的“正史”《大越史记全书》,近年来在中国出版时,却并未被更名为“越南史记全书”——由此推想,《越史略》如有机会出版,也许还会恢复原名?此外,诸如《大韩细节》这样的书,书名虽有“他大”之嫌,但在国内也出版无碍。然则这种“不同待遇”,又是为什么呢?

我想,这表明对于邻国的“自大”,我们的感受比较复杂。当年昙花一现的“大日本帝国”,曾经犯下累累战争罪行,杀害了我们几千万同胞,所以除了汉奸,国人一般根本不会称“大日本”,倒是很多老辈人常会称“小日本”;而朝鲜半岛、越南则一向与我们友好,基本上没有加害过我们,而且又比我们要小得多,所以也许我们并不十分介意它们的“自大”。

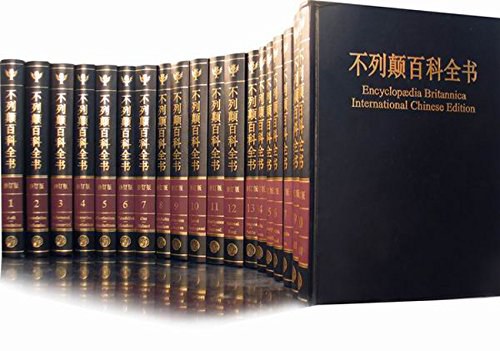

目前最荒唐可笑的,可能就是中文里“大英”的说法了:“大英帝国”(The British Empire)、“大英博物馆”(The British Museum)、“大英图书馆”(The British Library)、“《大英百科全书》”(Encyclopædia Britannica),它们的英文原名中都没有“大”,而仅仅是“不列颠帝国”“不列颠博物馆”“不列颠图书馆”“《不列颠百科全书》”。简言之,英文里没有“大英”,只有中文里才有。换句话说,英国并未“自大”,我们却一味“他大”。这岂不是很荒唐可笑么?

那么,中文里的“大英”之称是怎么来的呢?我推测有两种可能性。

其一可能是来自对“大不列颠”(Great Britain)的误读,以为“大英”是对“大不列颠”的汉译。其实,位于英伦三岛的“大不列颠”,一是相对位于法国西北部的“小不列颠”(Little Britain),亦即“布列塔尼”(Brittany)而言,仅表示两个不列颠地区大小有别而已,正如古代中国东边海中的“大琉球”“小琉球”;二是指“联合王国”(UK)的前身。二者原本都没有“自大”的意思,也都不能汉译成“大英”。

理查德·汉弗莱斯的《心灵的风景:泰特艺术珍藏》一书介绍说:“(大不列颠)自1603年苏格兰国王詹姆斯一世登上英格兰王位后开始使用,从1707年开始正式作为对英格兰、威尔士与苏格兰联合体的称呼,并在1800年爱尔兰加入这个联合体之后被继续沿用。1921年,爱尔兰成为独立国家,‘联合王国’便指代先前的‘大不列颠’在此后形成的政治国家,北爱尔兰仍旧作为其一部分被囊括在内。‘大不列颠’仍在包括国际体育比赛在内的许多场合中被使用,但实际应指‘联合王国’。”

又,所谓“不列颠帝国”或“英帝国”(The British Empire),其实只是一个非正式的称呼,指的是英国本土加上其殖民地,而不是指英国本身。二战之后,大多数殖民地纷纷独立并加入“英联邦”,未独立的殖民地也已改属“英联邦”,所以现在也不大称“不列颠帝国”或“英帝国”了。

其二是来自近代外交场合的“互大”,我以为这种可能性最大。历史上,封建王朝一向习惯“自大”,如清朝一贯自称“大清”。但在近代的外交场合,尤其是与列强打交道时,又不能仅仅“自大”,而往往需要“互大”。于是,清朝与列强交涉时,就自称“大清”,而称对方“大某”。

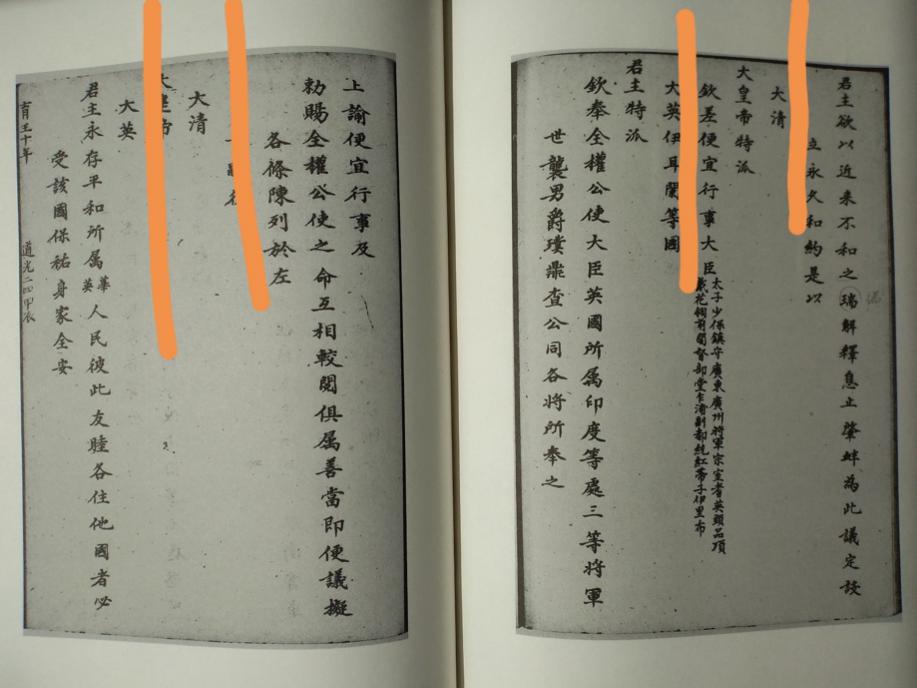

清朝与英国“互大”的较早例子,我找到的官方文书是中文版《中英南京条约》,其中中方的称呼是“大清”,英方的称呼是“大英”。这是中文里较早出现“大英”的法律性文件,我以为“大英”的称呼应当就是从这类文件里出来的。

这种“互大”的做法,不仅对英国是这样,对其他列强也是这样。在1901年9月7日签订的《辛丑各国和约》中,除了“大清”外,十一个列强的国号,都被加上了“大”字,如大德(德国)、大奥斯马加(奥匈)、大比(比利时)、大西(西班牙)、大美国(美国)、大法(法国)、大英(英国)、大义(意大利)、大日本(日本)、大和(荷兰)、大俄(俄罗斯)。这些列强国号前的“大”,也都仅仅是中文里有的,其本国原文里是没有的(除了日本)。而后来除了“大英”,其余都烟消云散了。

总之,英文里本没有“大英”,“大英”是中文里的特产,最初应该是清英“互大”的产物,后来则可能加上了对“大不列颠”的误读。

然而,清朝在1911年就灭亡了,“大清”的称呼也早已随风而逝了,“大英”的称呼本来也应该一并消失的,正如其他各个“大某”一样,却事与愿违,仍顽强地存活在我们的语言生活中,这又是为什么呢?

我以为,这其实是自鸦片战争起屡败于西洋列强后,国人自卑心理、自虐心态作祟的表现,堪称“斯德哥尔摩综合症”的后遗症。

可是,鸦片战争都过去一百八十年了,中国人民也早已站立起来了,所以拜托大家别再称“大英”了!

那么具体应该怎么做呢?我的建议是,凡是国人习称“大英”处,都应按照英文的原貌,改称“不列颠”或“英国”。比如,“大英帝国”改称“不列颠帝国”“英帝国”,“大英博物馆”改称“不列颠博物馆”“英国博物馆”,“大英图书馆”改称“不列颠图书馆”“英国图书馆”。目前只有《不列颠百科全书》的书名是恰当的,可是介绍此书时,总有人不忘蛇足一句“又称《大英百科全书》”!

二、方位:所谓“远东”

说起“方位”,我们的国名“中国”很霸气,全世界独一无二,意指天下的中央。古代中国人的世界观就是这样的,中国在天下的中央,周围都是蛮夷,并按照方位,分别给他们起了不同的名字——东夷、南蛮、西戎、北狄,再外面则是四海。这种世界观与今天强调万国平等的观念是很不一样的。

历史上,我们以自己为中心,以大陆的视角,称西方为“西域”,以海洋的视角,称西方为“西洋”。中国人的“西域”“西洋”概念,颇似欧洲人的“东方”概念;中国人“西域”“西洋”概念的不断“西扩”,也颇似欧洲人“东方”概念的不断“东扩”。

但在古代佛门的世界观中,中国不是中心,印度才是中心,所以在佛门中,印度是“中国”,而中国则是“边地”。这一观念也被唐前的中土僧人所接受,持“中国中心论”的儒生经常与之吵翻天。到了唐时,玄奘(602—664)、辩机(619—649)作《大唐西域记》,义净(635—713)作《大唐西域求法高僧传》,纷纷背弃佛门原来的世界观,自称“中土”“中夏”“中国”,而把天竺(印度)纳入了“大唐西域”的范围。这表明他们的国家意识超越了宗教意识,大概也是唐太宗喜欢他们的理由之一。

矗立于这种“西域”观背后的,当然是中国中心意识,且曾为中国周边地区所接受。例如17世纪朝鲜文人金万重的小说《九云梦》里就说:“唐时有高僧自西域天竺国入中国。”同样把天竺置于大唐西域,颇得中国式“西域”观的精髓。

不过,西方人说“近东”“中东”“远东”,中国人却不说“近西”“中西”“远西”,而是在“西域”概念与时俱扩的同时,以“小西”表示“中西”(如以“小西洋”指印度洋),以“大西”“泰西”表示“远西”(如大西洋、大西国、泰西人)。这里的“大”是“远”的意思,“小”是“近”的意思。

为什么今天有个大洋叫“大西洋”呢?在明初郑和下西洋的时候,中国人所了解的“西洋”,主要是指印度洋,还没有大小之分。如罗懋登写郑和下西洋的小说《西洋记》的序中说:“直抵……阿丹、天方诸国,极天之西,穷海之湄,此外则非人世矣。”那么我们是从何时开始知道并称呼“大西洋”的呢?大概是从四百多年前开始的吧。1601年,意大利传教士利玛窦进入北京,自报家门是“大西洋欧罗巴人”,当时人知道了“西洋”之西还有大洋,于是就称该大洋为“大西洋”,称原来的“西洋”(印度洋)为“小西洋”,正如曾称西太平洋为“小东洋”,称东太平洋为“大东洋”。但后来“小西洋”“小东洋”“大东洋”之名都不传,只有“大西洋”之名鲁殿灵光,硕果仅存。

我们再看欧洲人的方位观念。欧洲的西面是大洋,在“发现”新大陆之前,他们对那里没什么兴趣,所以一直是往东发展,并以欧洲为中心,将东方(亚洲)根据距离远近,命名为“近东”“中东”“远东”。在他们的意识里,小小的地中海,就是世界的中心。所谓“近东”“中东”“远东”之类说法,就是以欧洲为“中”推算出来的,都是站在欧洲的立场上,以欧洲的视角为中心的说法,蕴含有浓厚的“西方中心意识”。他们看埃及文明、两河流域文明就是近东和中东,看中国文明就是远东,与我们往西看出去的小西、大西、泰西正好相反。

本来,这两种方位观念各自为政,井水不犯河水,但近代自鸦片战争以后,中国一再败北于西洋列强,方位观念也随之发生了巨变。我们放弃了自己原有的方位观念,全盘接受了欧洲人的方位观念。于是,自古自居于“天下”中央的国人,又开始走向了另一个极端,似乎变得过于“谦恭”起来,不仅拱手让出了“中”,还自觉地侧身于“东”或“远东”,甚而还有点“乐不思中”了。

于是,我们开始津津乐道地自居于“远东”,我们的语言里出现了无数的“远东”,什么“远东饭店”“远东出版社”“远东第一公寓”“远东第一制皂厂”“远东第一大城市”……有人借助互联网的搜索引擎,搜得以“远东”为关键词的词条竟有几十万条之多,可见国人对此词的乐此不疲。

可是,既然地球是圆的,那么我们站在哪里,才会觉得自己“远”,觉得自己“东”呢?除非是站在欧洲人的立场上,否则无论怎么看,我们也不会是在“远东”。如果我们真是在“远东”,那我们就不该叫“中国”,而是该叫“远东国”了。

说起来,古代的朝鲜半岛人也曾自居于“东”或“极东”(远东),如朴趾源(1737—1805)《热河日记》(1780)卷四《鹄汀笔谈》说:“鄙人万里间关,观光上国,敝邦可在极东,欧罗乃是泰西,以极东、泰西之人,愿一相逢。”但当时他们是以中国为中心才那么说的,今天的我们是否要向古代的他们学习,心甘情愿地自居于欧洲的“远东”呢?

在我们今天的方位观念里,不仅“远东”有问题,所谓“近东”“中东”也有问题。从我们的视角看出去,西方人所谓的“近东”“中东”,其实都在我们的西边,应称“中西”“小西”(相对于“近西”“远西”)才是。但现在“话语主权”在西方人手里,我们无奈只得跟着他们称“近东”“中东”,尽管它们其实都在我们的西边。

此外,近年来国人很喜用“东方XX”来形容中国的什么,比如上海是“东方巴黎”,绍兴是“东方威尼斯”,某大学要成为“东方剑桥”之类……自居于“东”的意识也太强了一点吧?把“中”拱手让人的意识也太浓了一点吧?更堪发噱的是,还有自称“东方银座”“东方夏威夷”“东方好莱坞”的——拜托先把地理学学好,把方向搞搞清楚,再学洋腔不迟!我在欧陆漫游的时候,到东到西,从没见过巴黎人、柏林人自称“西方上海”“西方北京”的,更没见过他们自居于“远西”的。这或许也是一种中西方之间的“差距”吧!

我也看过不少国家的电视新闻节目,如果背景里有个地球在旋转,那么可以保证那个国家最后会转到当中来,哪怕它小到即使转到当中还是看不见。地球本来就是圆的,谁都可以自居于“中”嘛。原先我们用这个道理教育自己要谦虚一点,现在我觉得应该用这个道理鼓励自己自信一点。

如果站在“中国”的立场上,以我们自己的视角为中心,看出去的“东”“西”“远”“近”,难道不是正好与欧洲相反吗?所以,也许我们需要重新定义中国的“近东”“中东”“远东”以及“近西”“中西”“远西”。从我们的视角看出去,朝鲜半岛、日本才是我们的“近东”,关岛、夏威夷才是我们的“中东”,加拿大、美国才是我们的“远东”;同时,从“中国”的立场看过去,中亚、印巴次大陆是我们的“近西”(小西),两河流域、阿拉伯半岛、土耳其是我们的“中西”,欧洲则是我们的“远西”(大西、泰西)。

也就是说,在这个地球上,既然西方人可以有“远东”的概念,中国人当然也可以有“远西”的概念——其实我们原先是有过这个概念的,只是进入近代以后我们把它给抛弃了。

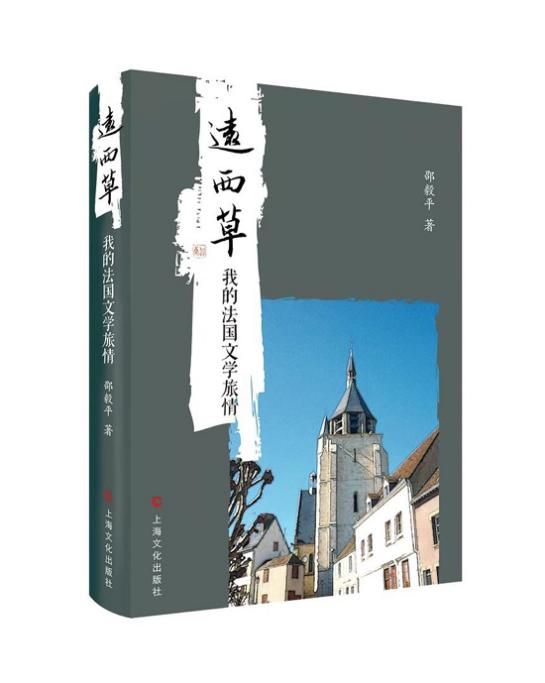

而有意思的是,最早重拾“远西”概念的,却不是我们自己,而是一个西方人。现代法国诗人谢阁兰《古今碑录》1914年再版题词写道:“谨以此书由古老的中国向远西的文人致敬!”这位诗人仅活了四十多岁,其中有五六年生活在中国,也非常喜欢中国文化,能够真正放弃殖民心态,也相对摒弃欧洲中心意识(研究“东方学”的萨义德也曾表扬过他的这一点),帮我们重拾“远西”概念,值得我们敬佩与反思。为向这位一百多年前帮我们重拾“远西”概念的西方文人致敬,我写的一本有关法国文学的小书就取名《远西草》,还在扉页上引了他的那句话作为题词,并在“后记”中说:

书名“远西草”,既受惠于谢阁兰之洞见,又加之以自己的理解。在他,是以换位思考,彰显西方的偏见,唤起东方的自觉;在我,则以旧词新用,昭示立场的自我,擦洗“远东”的积垢。天道好还,是耶非耶?

《远西草》,邵毅平著,上海文化出版社,2020年版

结语

最后,我想引用《李希霍芬中国旅行日记》(1868年10月上中旬)中的一段话作结:

每天下午我都在这里(北京城墙上)散步,即使在北京待很长时间,这种散步仍然是巨大的享受……对于外国人可以在城墙上自由地走来走去,而他们自己却被禁止这样做,这里的人们好像并不怎么在意。这种漠视和缺乏自我意识最能表现出中华民族此时所处的道德水平。他们常常扎堆站在城墙下,好奇地看着上面那些俯视着北京城的外国人,甚至对此津津乐道,没有敌意,也没有任何爱国主义情绪。而日本人,虽然他们的自然环境并不好,但却更好斗,更具有自我意识。他们绝不会容忍外国人拥有这样的特权。可能没有一个大民族能容忍。

“这种漠视和缺乏自我意识最能表现出中华民族此时所处的道德水平”,且让我们记住李希霍芬的这一当头棒喝,在日常的语言生活中具有“话语主权”意识,彻底清算“大英”“远东”之类“丧权辱国”的词语——这其实也关乎中华民族“道德水平”的伟大复兴。

(附记:本文为今年6月8日在复旦大学教务处所上同名党课之要略,亦为复旦大学通识教育课“似是而非”第二轮同名讲义之节选,内容基于拙著《胡言词典》合集版增订本,上海中西书局2019年版。)

《胡言词典》(合集版增订本),胡言(邵毅平)著,上海,中西书局,2019年版。

邵毅平,江苏无锡人,1957年生于上海。文学博士,复旦大学中文系教授、博士生导师。专攻中国古典文学、东亚古典学。著有《诗歌:智慧的水珠》《小说:洞达人性的智慧》《论衡研究》《中国文学中的商人世界》《文学与商人》《中国古典文学论集》《中日文学关系论集》《东洋的幻象》《诗骚百句》《胡言词典》《马赛鱼汤》《今月集》《远西草》《西洋的幻象》及“朝鲜半岛三部曲”等十七种。译有《中国文学中所表现的自然与自然观》《宋词研究(南宋篇)》等多种。编有《东亚汉诗文交流唱酬研究》。为复旦版《中国文学史》《中国文学史新著》作者之一。

本专栏内容由复旦大学通识教育中心组稿。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司