- +1

马克思、杜威、罗素等哲学巨匠如何面对人生最后一刻

在人生最后的十年里,马克思病痛缠身,为此他四处奔波,遍寻良医以治疗自己的多处病痛。很长一段时间里,他辗转于奥地利、德国、瑞士、法国、阿尔及尔以及怀特岛(Isle of Wight)上鲜有游人的文特诺市(Ventnor)、海峡群岛(Channel Islands)、伊斯特本(Eastbourne)和拉姆斯盖特(Ramsgate)。马克思似乎被雨盯上了,他走到哪儿,雨跟到哪儿,即使在阿尔及尔和蒙特卡洛(Monte Carlo)也不例外。

最后的岁月里,他在政治上越来越反复无常,情绪消沉,以至于无法继续写作严肃作品。1881年,他挚爱的妻子燕妮离开了他,最喜欢的长女(他为其取了“小燕妮”[Jennychen]的小名)也在马克思去世前两个月死了,两个亲人的死亡给了他沉重的打击。然而他的死还是安详平静的,他躺在安乐椅上在梦中离开了人世。正如恩格斯在葬礼悼词中所说:

3月14日下午两点四十五分,当代最伟大的思想家停止了思想。

马克思与妻子合葬在伦敦北郊的海格特公墓(Highgate Cemetery)。他的坟墓长期被当成朝圣之所,并因其刻有关于费尔巴哈的著名的第十一条论纲而熠熠生光:

以往的哲学家们只是以不同的方式解释世界,但问题在于改变世界。

2005年7月4日,在英国广播电台(BBC)的投票中,马克思以相当大的优势当选为世界最伟大的哲学家。

在现代哲学领域,杜威未受到应有的重视。在他死后,科学主义趋势从50年代开始在英美哲学中日益壮大,同一时期欧陆思想则相应地朝向现象学和马克思主义发展,这两个因素使他在漫长一生中写就的巨著失去了光彩。

杜威的书不属于以上任何一种哲学潮流,而是涵盖了它们关心的问题。他的书受到了欧陆思想特别是黑格尔的影响,杜威在逻辑学和科学哲学方面做了重要研究,尤其对达尔文主义在哲学上产生的影响下了很多功夫。他的书中有很多——有时有些夸大——哲学多元主义的讨论。杜威是首位探讨这个问题的哲学家,很长时间都居于领先之位。

哲学家对民主总是感到厌烦,从柏拉图嘲讽民主不以知识而以舆论为基础,到尼采讥笑平等主义原则都是如此。杜威的贡献是他认为哲学能够促成民主的生活方式。这当然并不意味着哲学家要做柏拉图式的哲人王,但也绝不仅仅是洛克笔下的“低级劳工”或水晶宫的看门人。这都取决于民主与教育的关系。杜威看到了教育能够作为动力,促进民主政治的持续发展,他将之称为“重建”(reconstruction),他理所当然地相信,社会不诚心重视教育则无法进步。杜威发现学习比认知更重要,并且他这样定义哲学——“通用的教育理论”。在1894年后新建的芝加哥大学,以及后来的纽约哥伦比亚大学,他都实施了他那影响甚广的教育观点。

1951年,他的髋部骨折,身体再未复原,最终死于肺炎。

我记得我买的第一本精装书就是罗素的《我为什么不是基督徒》(Why I Am Not a Christian,1957)第一版。在那个格外破旧的蓝色封面上,罗素写了以下文字来响应伊壁鸠鲁和卢克莱修:

我相信,我死后将腐烂掉,不会残存任何自我。我已不再年轻,我热爱生活。但我鄙视那种想到湮灭就吓得直哆嗦的人。幸福并不因为有尽头就不是真的幸福,思想与爱也不会因为不能永存而失去价值。

因此,任何灵魂不朽的论调都是邪恶的,因为它是不真实的,并且破坏了那些需要接受生命有限方可获得幸福的可能。同样,罗素认为世界上所有大宗教都是荒谬的,在道德上有害。我们所栖居的世界并非依据某个神圣规划成型的,而是由困惑和偶然混合成的一片混沌。因此这个世界所需要的并不是宗教信条,而是一种科学探索的态度,它可使我们稍微认识一下那些困惑和偶然。

罗素是在第四任妻子伊迪丝的陪伴下,遭受了急性支气管炎的折磨之后死去的。他坚持认为不必举行葬礼,火化之地也不宜公开,也不必设置音乐。罗素的骨灰被撒在威尔士山,他的孙女露西写信给罗素有些怨恨的第二任妻子朵拉:“如果有鬼魂需要处置,就让他们连同我们的童年一起放在那雄伟壮丽的群山之中吧。”据罗素的传记作者雷·蒙克(Ray Monk)披露,罗素的一生都被疯鬼缠身,而这些鬼魂并没有随他一同死去。蒙克写道:

罗素死后抛下了两个怨恨的前妻,一个关系疏远、患了精神病的儿子以及三个孙女,这些人都感觉到自己被“疯狂的鬼魂”缠身,正如罗素在1893年对家人的描述一样。

罗素去世五年之后,露西在康沃尔(Cornwall)的圣伯里安(St. Buryan)下了公共汽车,洒了自己一身煤油,然后像美国占领越南时期的越南佛教僧侣一样点燃了自己。由于痛感过于强烈,她尖叫着跑到铁匠铺,人们用毯子和麻片把她裹起来,扑灭火焰。她失去了意识,在送医院之前就咽了气。

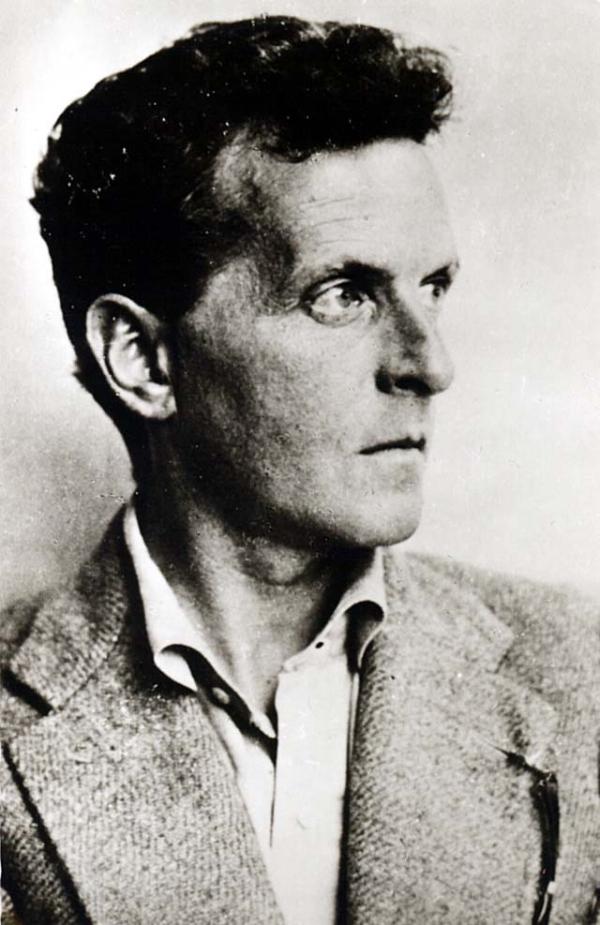

维特根斯坦对哲学史上的重要流派的无知是很有名的。遗憾的是,他的很多学生因此而同样漠视哲学史,但他们却缺乏他的才华。在《逻辑哲学论》(Tractatus LogicoPhilosophicus)一书中,我们发现他无意中响应了伊壁鸠鲁对死亡的看法:

死亡不是生命中的事情:我们不会活着体验死亡。如果我们把永恒解释为不朽而非无限的时间,那么永恒的生命属于那些活在当下的人。我们的生命没有终点,就像我们的视野没有界限。

接下来的命题又稍微有点儿接近卢克莱修的思想,维特根斯坦说:“我活着解决的那些谜题是永久性的吗?”

他去世的前几天,62岁生日刚过,与朋友莫里斯·德鲁利(Maurice Drury)的谈话详述了上面的问题:

虽然我知道我活不久了,但我从未考虑“未来的生活”。我所有的兴趣仍在此生以及我所能完成的作品中。

维特根斯坦一直不断地写作哲学论著直到离世,他借此体验到何为不朽,那就是不再执着于肉体的湮灭,也不让虚渺来世的幻想萦绕心头。他被诊断已到了癌症晚期后,这一消息引来人们络绎不绝的安慰。维特根斯坦搬进了贝文(Bevan)医生夫妇的家中与之同住。他对后者说:“我现在要做我过去从未做过的工作。”在生命中的最后两个月里,他写下了手稿的第二部分,该手稿最终以《论确定性》(On Certainty)为名出版。它最后的段落完成于4月27日,他去世前一天。

有个故事是维特根斯坦拜访哲学家G.E.摩尔(G. E. Moore)。1944年,摩尔在美国旅行期间患了中风,他的妻子遵从医嘱,要求朋友来访时间限制在一个半小时内。维特根斯坦是唯一对这个限制表达愤怒的人,他说讨论没有合适的结果前不应中断。并且,维特根斯坦补充道,如果摩尔在这样的讨论中咽了气,那么正是死得其所。“死于职守。”他说。

维特根斯坦自己也死于职守。他和贝文夫人建立了友情,每天晚上六点钟他们会一起去酒吧,贝文夫人喝波尔图葡萄酒,而维特根斯坦则把酒倒在一盆叶兰里。贝文夫人在他生日那天送给他一个电热毯,对他说“祝你长寿”。维特根斯坦回头凝视她,说:“活不成了。”

贝文夫人陪伴维特根斯坦度过了最后一个夜晚,她告诉他,朋友们明天要来看他。维特根斯坦说:“告诉他们,我度过了美好的一生。”

奇怪的是,维特根斯坦在剑桥的葬礼是天主教式的。尽管他完全没想要成为一个天主教徒,但无疑如雷·蒙克所说,维特根斯坦度过了有信仰的一生。他的一生乃至死亡都堪称这个时代的圣徒。这是由苦行、节俭、内心挣扎、深陷困境的性关系,以及彻底的道德热忱所决定的。

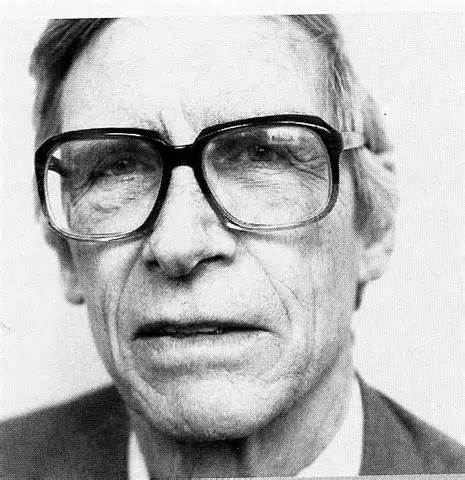

对有些人来说,约翰·罗尔斯是20世纪最重要的政治哲学家。他在心脏衰竭后,就滑到了无知之幕背后(意为去世,“无知之幕”是罗尔斯在其著作《正义论》中的重要理论),但其实1995年的那次中风,就已经导致他的糟糕状况了。

战争经历对本书讨论的很多哲学家都产生了深远的改造性影响。罗尔斯亦如此,他的笔调朴素而又痛苦。1990年,摄影师史蒂芬·派克(Stephen Pyke)让他用50个词总结他的哲学思想体系。罗尔斯写道:

从20岁不到开始哲学研究以来,我就一直关注道德问题以及可以解释它们的宗教与哲学基础。第二次世界大战时在美国军队中的三年,让我开始关心政治问题。1950年前后,我开始着手写一本关于正义的书,并最终完成了它。

这是内容丰富的65个英语单词。罗尔斯亲眼目睹美国与日本在南太平洋上发生的血腥战争,以及原子弹轰炸广岛的后果,他认为这是一起不道德的事件。当然,罗尔斯谦虚地提及的那本书就是1971年写就的《正义论》(The Theory of Justice)。他将正义的概念理解为公正,认为一个合理的社会就是拥有不同价值观的人,在基本权利与自由的框架中实现重叠的共识,上述思想对20世纪八九十年代的自由主义者和社会民主党政治家产生了深远的影响。罗尔斯哲学生涯的顶峰是1999年被总统比尔·克林顿授予自由勋章。但他的书不大可能成为克林顿继任者的睡前读物。

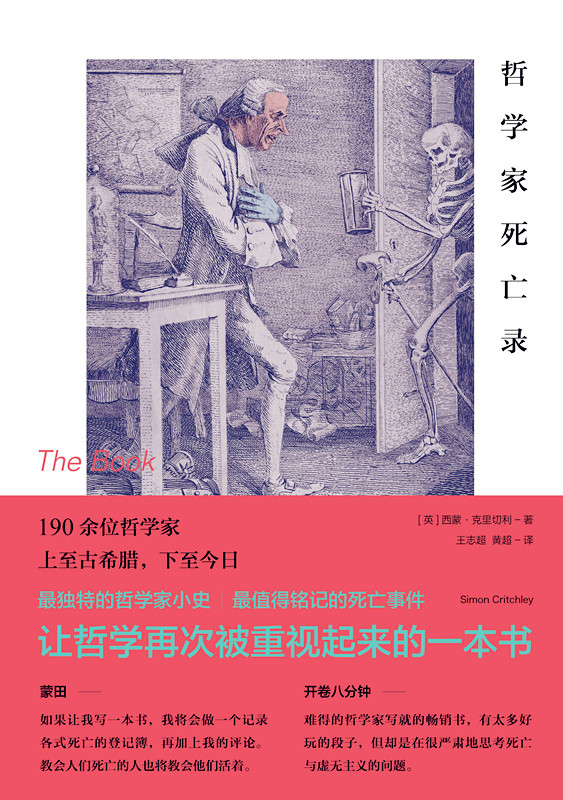

(本文节选自《哲学家死亡录》,[英] 西蒙·克里切利著,王志超、黄超译,商务印书馆,2015年3月。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司