- +1

古人的枕头那么硬,真的不会得颈椎病吗?

原创 春梅狐狸 美丽也是技术活

夏天来了,终于可以解释很多人都有过的一个疑问:古人睡瓷枕,不硌得慌吗?

瓷枕有多难睡?连那种“拍来装装样子”的古装剧,也很少愿意去还原一下了。其实,墓葬所出的瓷枕,除了一些是有特定作用(如陪葬用的冥器),剩下的实用器还是有一些用处。在夏天枕来凉快,就是最大的功用之一

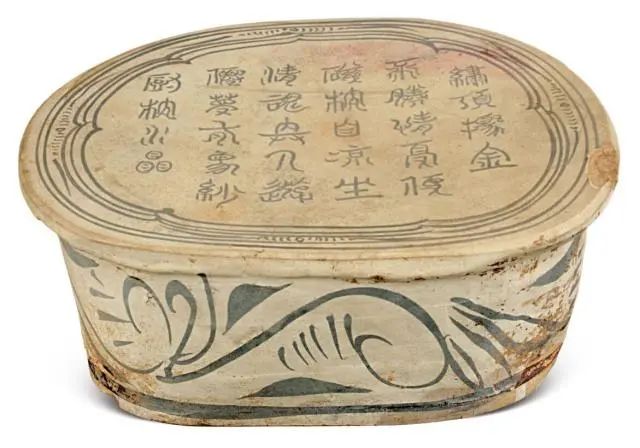

磁州窑博物馆里就有一件瓷枕带有自述的铭文诗。诗文这样写到:

绣顶聚金不胜情,夏使磁枕自凉生。

清魂内入游仙梦,有象纱厨枕水晶。

磁州窑博物馆馆藏瓷枕

这首诗不仅说了瓷枕的用处,还提到了与瓷枕有关的“游仙梦”。

因为瓷枕一般都是空心的。有些瓷枕为了装饰美观,还会将这部分设计成各种形态,有婴孩状的,也有动物的,还有塑造成亭台楼阁的。古人也会由此发端出一些想象。

著名的“黄粱一梦”的典故就和瓷枕有关,出自唐传奇《枕中记》,讲的是一个郁郁不得志的书生得到了一个青瓷枕,枕头上有两个孔窍。书生睡上去以后,就从瓷枕上的孔窍进入了一个梦幻世界。

被赋予神奇力量的瓷枕,在影视剧里也有体现,比如2006年欧阳震华主演的《施公奇案》里,破案靠的就是一个仙枕,里面住着一个枕神老伯。故事利用的正是对于瓷枕中空的奇幻想象。

《施公奇案》剧照

最早的瓷枕实物见于隋墓。唐墓里体型比较小,常用三彩或绞胎制作,模样像个立体花砖,十分可爱。在宋金时期,瓷枕最为流行,体型也变大了,不少陪葬品上还有使用痕迹,可见不少是实用器。

有一些造型比较经典的瓷枕也别有讲究,如中国古代的解梦书《梦林玄解》里提到“虎枕安神辟梦”,“能令神魂宁守,妖梦不见,延年养荥,升仙诞道”。

故宫博物院藏虎形枕

但看文物的模样,这老虎着实有点胖了,镇妖怕是困难,萌倒一下妖邪倒是可以。虎枕上还会有一块空白,并勾画出类似画框的装饰边缘,可在里面题诗作画。

故宫博物院藏虎形枕

瓷枕多是民间所作,上面的内容往往极具生活气息,有的会画人物故事,有的会画童子嬉戏,像抽陀螺、蹴鞠等形象都有发现。写的铭文也多种多样,有的会写古诗词,有的则写了主人的故事。

当时瓷枕制作颇具产业,部分产品会将画框中留白,让瓷枕将来的主人根据需要再添笔。于是我们还能看到乾隆皇帝这位涂鸦高手也在宋代瓷枕上留下过诗句,而且不止一个。

做成婴童模样的瓷枕也很多,以北京故宫、中国台北故宫所藏三件高度相似的最为有名。婴童作趴卧状,脑袋侧仰,背部形成一个自然的弧度。三件几乎一模一样,可能当时使用的同一个或同一批模具制作,算是某种爆款吧。

故宫博物院藏孩儿枕

对了,孩儿枕虽然没留出题字的地方,但乾隆皇帝还是在其中一件下面刻了自己的诗。弘历果然永不缺席!

孩儿枕里也有婴童托举荷叶,以叶面形成枕面的,看上去更具匠心巧思。

婴戏荷叶枕

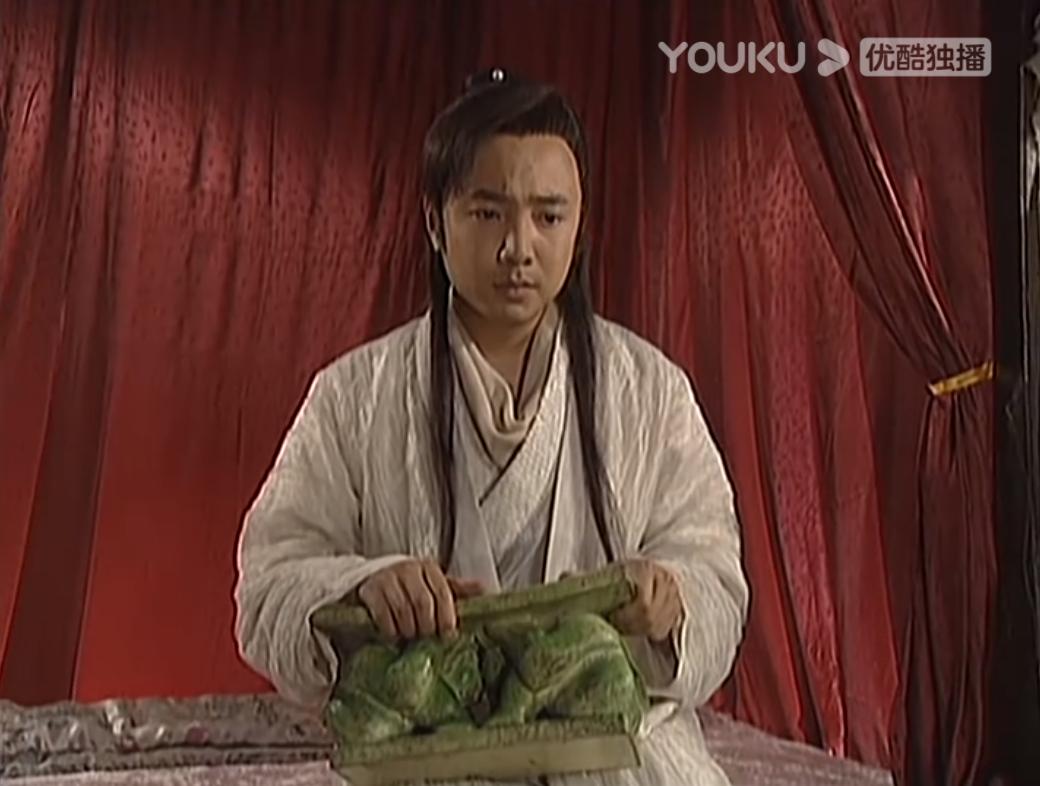

2002年号称大陆第一部穿越爱情剧的《穿越时空的爱恋》,实现穿越的契机不是什么溺水车祸,而是“游梦仙枕”。这个枕头道具虽然做得很粗糙,但看得出是两人作托举状。

《穿越时空的爱恋》截图

《穿越时空的爱恋》里的“游梦仙枕”按照设定,是用一块奇石做的,不算瓷枕。

硬质的枕头里,如石枕、玉枕也不算罕见,但考虑到制作等因素,大多文献中所提的这两个词指的可能依然是瓷枕。

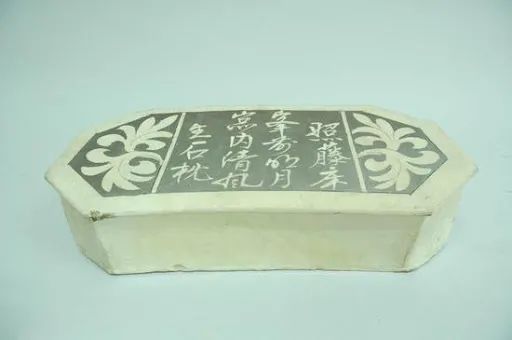

如广州西汉南越王墓博物馆藏的磁州窑瓷枕上,有“峰前明月照藤床,窗内清风生石枕”的诗句,显然不可能绕开自己的瓷枕身份去夸隔壁的石枕。

磁州窑瓷枕,广州西汉南越王墓博物馆藏

李清照也有名句“佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。”即便是非常小的枕头,用玉石整块制作也是不得了的事儿;而宋人常常会将青瓷夸赞为“假玉”,所以,李清照用的可能是青瓷枕。汉墓里倒是出土过一些镶玉枕,一般是和金缕玉衣之类的葬俗配合,并非实用。

影视剧里多用软枕,恐怕还有一个原因是剧组也不太知道该怎么用硬枕。毕竟,“能不能用”和“怎么用”之间还是有很大差距的。

《花千骨》里倒是有使用疑似玉枕的剧照,瞧着就挺硌。

《花千骨》剧照

瓷枕大多承托面很小,是因为它们要留出古人发髻的空间,这样睡觉也就不破坏发髻了。日本艺妓至今还保留着一种特殊的枕头——箱枕。它的体型很小,有一个木质底座。有些底座是有一定弧度的,并在上面放一个软的枕头。

日本箱枕

睡这样的枕头是需要训练的(就跟我们看到瓷枕就觉得睡不惯一样)。有个日本男网友用箱枕做了一把体验:先是怎么都找不到合适的位置,毕竟这个枕头下面是弧形的,辗转难眠,等第二天早上起来发现箱枕早就不知去向了,还加上肩颈酸痛。

不仅如此,估计是为了怕发油弄脏枕头,可以看到使用箱枕的时候还在外面包了一层类似白纸的东西。

由此,我们大概可以想象瓷枕当年的使用方式。不过,前面提到的电视剧主要是明清背景的,那个时候瓷枕已经不常用了,而更多作为一种观赏摆设。

我们见的瓷枕多而软枕少,另一个重要原因是软枕材质很难保存。马王堆汉墓里就有软枕出土,用锦绣制作,中间塞有佩兰叶。软枕在古人活着和身后的世界里也担任着重要的角色。

马王堆汉墓出土的锦绣枕

我国新疆地区由于有保存文物的天然条件,还出土过大量保存完好的“鸡鸣枕”,中间凹陷,两头翘起尖端,有点像小丑帽,一般是枕在墓主人的头部下方。

中国丝绸博物馆藏鸡鸣枕

鸡鸣枕模样可爱,多用织锦制作,但应该是葬俗使然。因为有学者提到,近代仍有老人缝鸡鸣枕作为陪葬的寿枕。“鸡”与“吉”同音,有些地方祝寿还会用鸡,并且很多文化里也有“杀鸡辟邪”的传统。此外,由于公鸡有早晨打鸣的习性,所以古人认为鸡啼可以驱散黑暗、引领光明。客死他乡的人若要归葬,他的棺材上会放一只活公鸡,意为“引魂”。

我们在古画里还可以看到一种很像软枕的用具,用法有点像靠垫,但比靠垫更大、更厚、更饱满,它被称作“隐囊”。像《高逸图》里好几个人物身后都有,而《北齐校书图》里直接就有一个仕女抱着隐囊,也可以对比出它的大小。

唐《高逸图》局部

《北齐校书图》局部

隐囊是特定起居文化里的产物。当时的古人还在席居,为了倚坐时更舒适,发明了隐囊。当垂足而坐普及以后,隐囊就逐渐从生活里消失了。

中国文人自古就有拟古为风雅的习惯,所以隐囊没落后,一些文人依然会效仿当年,如一些《消夏图》里仍可以看到隐囊。但是个头已经缩小了很多,甚至于更像是一个普通的软枕。有的古装剧里的软枕可能仿的是这种。

宋《槐荫消夏图》

《上阳赋》剧照

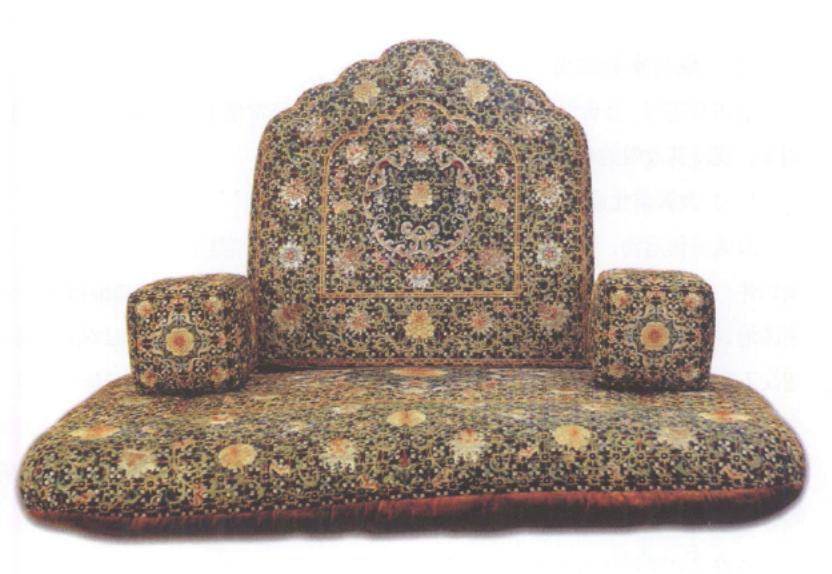

清宫剧里也有侧倚用的靠垫,但不叫隐囊,而是叫迎手,一般放在宝座上,和靠垫、坐褥是一套的,体量相比隐囊也不算大。

《延禧攻略》剧照

承德避暑山庄博物馆藏靠背、坐褥、迎手

民间所用的软枕其实与马王堆汉墓的差别不大,也是长方体的。马王堆汉墓的枕头已经可以看出几面用料的不同:两段枕顶用比较稀罕的起毛锦,另外四个侧面两两相对,分别使用信期绣香色绢和茱萸纹锦,并且还有对穿的绳结,来固定里面填充的草芯。

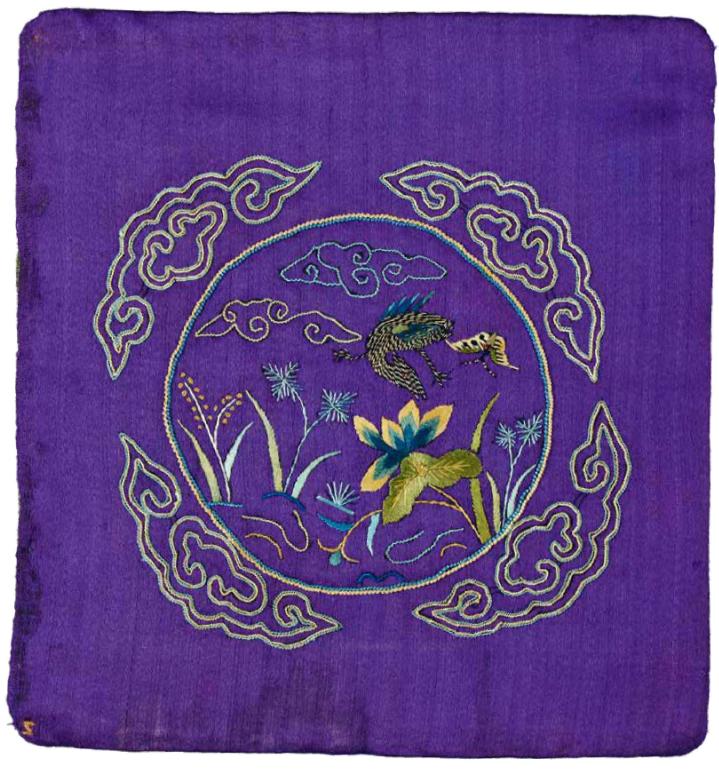

而近代民间的枕顶也是被精心设计制作的,常用各种吉祥寓意的刺绣来装饰,像有寓意新婚夫妻的“鸳鸯戏水”、“鸾凤和鸣”,也有表达生活愿望的“一路连科”、“连年有余”等。不同地域也有不同的装饰风格,像长白山满族枕头顶刺绣,还是国家级非遗。

中国丝绸博物馆藏枕头

一路连科纹

鸾凤和鸣纹

虽然这些民间布枕造型简单,但依然在方寸之间做出了属于自己的生活美学。

本文影视剧图片版权均为影视剧制作方所有。本文仅作知识分享用途。如有侵权,请联系删除。

活儿姐

看着还是……脖子好痛。

本文来自果壳,未经授权不得转载

如有需要请联系ao.chai@guokr.com

原标题:《古人的枕头那么硬,真的不会得颈椎病吗?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司