- +1

讲座︱陈引驰:嵇康为何写绝交书,白居易如何“三教通吃”

5月17日,复旦大学中文系教授兼系主任陈引驰先生在静安书友汇做了一场精彩的讲座,介绍“中古文士的思想世界”。

文人出身的转变

陈教授开腔就解题,自谦对中古整个时代的思想格局把握不够,不过从当时文士的角度出发,也可以管窥中古时代波澜起伏的思想潮流。毕竟那时能识字的人不多,而那一批士大夫视野很开阔,对各种新鲜的思想和文化相当敏感,所以从文人、士大夫的角度大致也能描绘那时的思想动态。

接着陈教授对“中古”这个概念做了一个简单的解说。这里说的“中古”,大致是指汉魏之际,从东汉末期到魏晋南北朝,一直延续到唐代,基本上就是这样一个历史时段。不过,在文学研究上讲的“中古”,一般时限短一点,唐朝不包括在内,因为唐代文学很发达,诗歌成就太了不起了。用黄仁宇“中国大历史”的话来说,基本上是秦汉第一帝国崩溃后,下限一直绵延到隋唐第二帝国,涉及整个社会文化的转型。日本有个学者叫内藤湖南,他有个观点叫“唐宋变革论”,主张中国历史在唐宋之际有很大的转型,宋代之后就是所谓“近世”,我们近代、现代历史上的一些特点,在宋代已经具备了。

从社会结构来说,这个时期的中国是从早期的贵族社会向平民社会的转变。六朝尤其是南朝,是贵族时代,而到了唐代,随着文化的下移和扩散,文人、文士在这个时期也有一个很大的变化。魏晋南北朝时期,所谓“上品无寒门”,很多文士的身份是很高贵的,都是贵族出身,或者跟门第是有相当关系的。而中唐以后情况就渐渐变了。很多人的来历我们并不清楚,比如李白,他是哪里人,他的父亲是谁,都不很清楚。到了唐代,有很多这样“不清不楚”的人。而宋代以后,基本上都是通过读书、考科举进入仕途的,出身都差不多。虽然宋朝文士个性不太一样,像王安石脾气比较犟,苏轼比较潇洒,但他们学问都很好,有才情,会做诗,会做官。宋朝士大夫作为学者、文人和官员的身份合一,都是科举出身。而唐代有的人门第很高,权势很大,跟宋朝就不一样。

秦汉帝国瓦解以后,五胡乱华,内部的矛盾和外部的冲力相互交织,在这个分裂的时代,出现了不同的发展方向,不同区域的发展程度也不相同。比如,我们所在的上海这个地方,基本上是在孙吴以后慢慢发展起来的。在三国以前,从地域上看,中国历史表现出来的是东西之间的不同,东部和西部的发展问题;而三国两晋南北朝以后,逐渐表现为南北问题。安史之乱以后,南部开发和北方发展的问题就更显突出了,南方的重要性进一步提升。中古时代就处于东西问题向南北问题过渡的时期。

对文人士大夫来说,当时的思想文化从一个相对稳定的状态变成多元的状态,这样他们就面临着一个出路,怎么选择、怎么消化各派思想。

先秦到魏晋的思想流变

接着,陈教授基本上就按时代的脉络来讲中古文士的思想世界。首先,这个时代的思想背景是从比较传统的、稳定的两汉经学到魏晋玄学的演变。这也是当时思想走向多元复杂纷纭的第一步。如果稍稍上溯,可以说是先秦诸子百家争鸣,到了汉代初期,思想状态呈现出收缩整合的态势,这是大一统下的思想局面。到了这个时期,有的思想流派就萎缩以至在历史上消失了,比如墨家,它具有科学的精神、实践的精神,但是到了汉代就不见了踪影。

先秦时期作为群体出现的,有两派,一个是儒,一个是墨。儒,通俗来说就是礼学专家啦,给人家办红白喜事的,最初并不是一个思想流派。墨也是一个有组织的群体,独立于政府之外的,到了大一统时代当然就不合时宜了。法家、名家,就在这个过程中渐渐融合了,融入别的思想流派了。在思想收缩的那个时代,发生了激烈的斗争,其中儒家和道家之争最为激烈。西汉初期盛行黄老之术,道家势力就比较强大,占据上风。后来汉武帝上台,罢黜百家独尊儒术。虽然有学者对汉武帝时期的思想另有新解,但大体上放眼看去,整个思想潮流确实处于逐渐收缩的过程,这是没有问题的。

到了东汉末期,诸子重新复兴。很多人开始研究兵家,比如曹操给《孙子》做注。包括道家的思想,庄子、老子的思想,人们重新开始研究。从这个时期开始,种种思想多元发展。在这当中出现了一个主流,就是所谓的“玄学”。

玄学的兴起:跟儒家经学关系密切

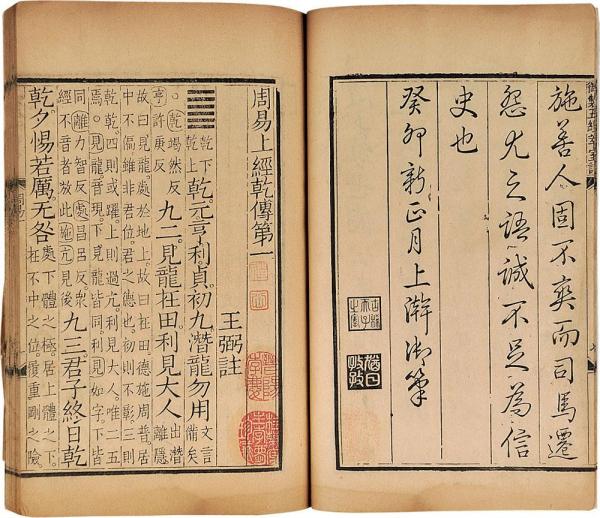

玄学嘛,玄之又玄,怎么定位呢?20世纪很有影响的哲学史家冯友兰,他在1940年代曾在美国宾夕法尼亚大学教书。期间他出版了《中国哲学简史》,现在非常流行的一本讲中国哲学史的书。冯友兰在书中用非常简单的英文介绍中国的思想。他是用New Taoism(新道家)翻译“玄学”的。但是,所谓玄学,真的就是全新的道家学说吗?其实,中国人的思想不是建立一套全新的体系那种,而是对前人的著作做一番阐释发挥,以此来表达自己的思想。玄学相当一部分是从既有的儒家经学里转化出来的。那时候有所谓“三玄”,即《易经》、《老子》和《庄子》。不过这个概念是到了梁朝才出现的,《颜氏家训》里面就有。

玄学的第一代人物包括何晏、王弼等。何晏,就是喜欢往脸上涂粉的美男子。王弼,少年天才,24岁就死了。我们看他们研究什么书,大概就能体察他们关注的重点在哪里。对于何晏、王弼,他们最下工夫的有三种书——《周易》、《论语》和《老子》。如果打开《十三经注疏》,会发现《论语集解》里就有何晏的注。王弼呢,他写过讨论《论语》的文章。唐太宗命孔颖达等人修《五经正义》,其中《周易》选用的就是王弼注。

何晏本想为《老子》作注的,但跟王弼一谈,王弼滔滔不绝说了一番自己的观点。何晏惊为天才,称赞王弼“可与言天人之际”。这样,王弼注了《老子》。——王弼注的《老子》和《周易》非常重要,现今要研究王弼的思想,必须读他的注。——于是,何晏就“退而著道德二论”。

从中可以看出,所谓玄学是从儒家经学转出来的。《周易》当然是儒家经典了,《论语》是关于孔子的,自然也很重要。何晏、王弼等人就是通过为《周易》、《论语》作注,用这种方式对“有”、“无”这类很“玄”的问题阐发自己的意见,表达自己的思想。

《世说新语》里常常可以看见两种人,一种人很能讲,一种人很能写。王弼是又能讲又能写。有一次,名士裴徽碰到王弼,就问他:你一天到晚讲“有”啊“无”啊,而老子说有生于无,道生一一生二二生三三生万物,那么老子讲的这些跟孔子有什么关系啊?(夫无者,诚万物之所资。圣人莫肯致言,而老子申之无已,何邪?)王弼的回答非常妙,他说“圣人体无”,圣人是指孔夫子,孔子是真正了解“无”的意义的,所以他讲的都是“有”,不讲“无”;老子呢,实际上是“有”者,还处于“有”的境界,所以老是要讲他不懂的东西,他不能透彻了解的东西。(圣人体无,无又不可以为训,故言必及有,老庄未免于有,恒训其所不足。)这讲起来很高妙,实际上简单说来就是半瓶子晃荡,满瓶子反而没有发声。

从这个故事可以看出,在王弼、何晏一辈的心目中,真正最高的圣人还是孔子,他们是很尊重儒家经学传统的。不过,虽然孔子“道术最高”,但他们讨论和关心的话题是有无一类。这也说明,新的思想并不是完全凭空出来的,而是在旧有的路径上发展出来的。玄学就是这样,跟经学有着千丝万缕的联系,虽然有的学者命名为“新道家”,但玄学并不完全是道家思想的复兴。

在讨论《周易》和《老子》的基础上,渐渐地,庄学也发展起来了。不过,庄学起来比较晚,到了竹林时代才起来。嵇康、阮籍、向秀啊,后来说的“竹林七贤”基本上是谈庄子的。阮籍是这几个人当中年纪最大的,他留下三篇论文,《通老论》、《通易论》、《达庄论》,很有标志意义,但很可惜都不是全篇。嵇康也喜欢谈庄子。对今天来讲,最重要的要数向秀,他的《思旧赋》很有名,他的《庄子注》有七篇,影响很大。《世说新语》记载,向秀注了《庄子》以后,“玄风大畅”。我们今天看到的《庄子注》署名都是西晋的郭象(“口若悬河”这个成语就是讲他的),那么郭象是否剽窃了向秀的《庄子注》,就成了一桩公案。不过无论如何,向秀肯定是注过《庄子》的,引来“玄风大畅”。非常明显,这批人对庄子的兴趣远远超过何晏、王弼一辈。

玄学对士人的精神有什么用

关于这个题目,以前我写过文章,今天限于时间,就简单以嵇康和陶渊明为例提一下。嵇康有一篇《与山巨源绝交书》,写给“竹林七贤”之一山涛的。大概的背景是,曹魏时代,山涛倚靠司马氏,出来做官了,他就劝嵇康也出来做官。嵇康在这篇文章里讲了很多很能表现魏晋风度的话。——关于魏晋风度,有兴趣的可以参看鲁迅先生的《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,可以看到当时士大夫很特立独行的一面。如果要讲魏晋风度,《与山巨源绝交书》就是一篇非常重要的文章。嵇康解释自己不去做官,连续举了“七不堪”、“二不可”,比如他说自己很疏懒,起床很晚,不耐烦正襟危坐,身上有很多虱子,常常十天半个月不洗头不洗脸,最极端的是,即使小便也要“待胞中略转乃起”,也就是忍到腹胀才去解手。说了一大通,表现的是自己的“山林之志”。

这篇文章有很多今天看来很有趣的细节,但它的核心意思是讲:人各有本性。其中最重要的一句话是:“故君子百行,殊途而同致,循性而动,各附所安。”也就是说,每个人来到世上,都应该就性之所近走自己的人生之路。你看嵇康的文章,中心论点就是要“循性而动”,这个思想是从庄子那里来的。庄子讲,你们要尊重马的本性,马是不喜欢束缚的,饥则食,渴则饮,可是伯乐要选出好马,训练它成为千里马,庄子是最不喜欢伯乐的。《庄子》里还有一个故事,说一只海鸟在鲁郊被人发现了,人们给它吃美食,还为它奏乐,结果海鸟目眩神迷,没两天就死了。庄子批评这是“以己养养鸟”,而不是“以鸟养养鸟”,庄子的意思是,我们得按照不同物类的特性来尊重、对待世间万物。

对嵇康他们来说,吸收了庄子的这些想法以后,在面对现实人生困境时,这些会成为他们行动的一个思想资源,或者成为辩护人生选择的一个理由。就嵇康不做官来说,他就说做官不适合自己的本性。说到这里,很多人可能会想到陶渊明。

同样,“性”对于陶渊明非常重要。陶渊明很多诗歌都提到“性”,比如他说:“少无适俗韵,性本爱丘山。”《归去来辞》有个序,他说自己“质性自然”。陶渊明是个很有意思的人,他在诗文中不断提及“性”,不断解释自己为什么归隐乡村。有的人做出选择就完了,不像陶渊明这样一而再再而三解释自己的“性”,说自己不适合官场,不爱红尘,而喜欢山林,适合田园的生活。什么“开荒南野际,守拙归园田”啦,什么“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”啦,都是这个意思。

可是在我看来,陶渊明实际上是个人生的失败者,是个loser,官场失意,但是他在精神上通过诗歌重新塑造自己,重新站起来,从中也可看出文字的力量。陶渊明为自己辩护,靠的也还是这个“性”,所谓“久在樊笼里,复得返自然”,还是老庄的思想。这些思想对他们的现实生活、现实人生是有帮助的。

从玄学到佛学:文士如何处理佛教思想

一般认为,佛教是在两汉之际传入中国的。但佛教思想真正进入士人的内心世界,对他们造成影响,其实相当晚,基本上发生在东晋以后。《世说新语》第四编“文学”涉及佛学部分,绝大部分发生在东晋以后。有的学者认为王弼的思想有佛教的痕迹,我是不相信的。五胡乱华,晋室南渡以后,士大夫跟佛教才开始有比较密切的接触。

佛教在印度虽然一度非常发达,但中国士大夫有儒、道这类很深厚的思想传统,起初对佛教是持拒斥的态度。《世说新语》显示,都是僧人巴结士大夫,佛教是处于弱势地位的。东晋一百年不到,有两个很有名的和尚,也是在《世说新语》出现次数最多的两个和尚。一个叫慧远,他主要是在庐山活动;一个叫支遁,支道林——最初,姓支的人都是月氏人。支道林经常在建康和会稽之间游走,跟谢安、王羲之等许多当时的名士都有交往。为了推销佛教,他第一次去见王羲之,王羲之根本不理他。有一次,王羲之要出门,支道林就拉着王羲之搭讪,大谈庄子和“逍遥游”。王羲之“披襟解带”,这样就聊开了。

到了后来,士大夫慢慢开始读佛经。殷浩读《小品般若经》,下了很多签,就是一例。再比如,王羲之也读佛经。

西汉以后道教有很大的发展,阮籍、嵇康都有求仙的经历。大家都知道,王羲之的儿子叫王献之、王徽之,粗看不像父子的名字,像是兄弟,这就是受了天师道的影响。王氏家族是信道教的,王羲之同时又读老庄,不过那时候的老庄跟道教的关系相当复杂,有相通的地方,也有绝然不同的地方。对庄子来讲,生死是个很自然的过程。太太死了,他鼓盆而歌。在他看来,生命就是这么一个周而复始的过程。陶渊明也是这种态度,“纵浪大化中,不喜亦不惧”。

对道教徒来说,讲究养生,活得长才重要。王羲之是个道教徒,他在《兰亭集序》中说“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,跟庄子的“一生死,齐彭殇”针锋相对,认为庄子是胡说八道。而在庄子看来,真正养生,是循自然。他在《养生主》最后讲到老聃死了,就说要“安时处顺”。对于庄子,顺应生命的来去,这种自然的态度也是养生的一个过程。在批判庄子的自然生死观时,道教徒王羲之也把佛教拿过来说话,说佛教和道教是一家的,而庄子的道家之言“诞谩如下言”。王羲之对佛教是有一些了解的。

另外,像谢灵运,他是中古中国少数留下了论述佛教文字的人。他有一篇《与诸道人辩宗论》,“道人”不是道士,而是和尚。谢灵运在文章中支持当时一个叫道生的和尚。道生最早在南京出家,后来跑到庐山——庐山当时是重要的佛教圣地。当时的和尚是到处跑的,南方北方都有网络,而且是相通的。后来他又跑到北方,投入鸠摩罗什的门下,是鸠摩罗什“什门四圣”之一。后来又回到建康。道生发表了一些怪论:顿悟成佛,影响很大;一切众生皆能成佛,影响也很大。道生最后死在庐山。谢灵运对道生思想是相当了解的。他还懂一点梵文,参加翻译整理新的《涅槃经》。在当时的知识分子里,谢灵运是少数真正能领会佛家思想的。

再往后,“诗佛”王维也是对佛教了解很深入的一个诗人。王维那个时代,正好处于禅宗由北宗到南宗转换的关头。而王维跟南宗、北宗都有接触。他的母亲跟北宗有密切的接触,大概是在天宝初年,王维曾遇到慧能的弟子神会,在驿站里有过对话,他受到很大的震动。后来他应神会之邀,为慧能做了一篇《能禅师碑》,这是南宗禅早期一篇非常重要的文献。王维的一生基本上很顺,没吃过什么大苦,只是在安史之乱时遭到一些波折。王维曾说:“一生几许伤心事,不向空门何处消。”我这一生有这么多伤心事,不到佛门去,那怎么化解呢?到了晚年,他除了做官,基本上就是焚香读经,跟和尚聊天,过的是居士的生活。所以,佛教对王维来说确实是一种心灵的慰藉。

而在王维的诗里,南宗和北宗都有体现。他就写过入定的诗:“雨中山果落,灯下草虫鸣。”非常入微、细致的坐禅经验。王维这个人是有慧根的,有灵性的。佛教讲随缘,王维非常有名的诗《终南别业》里就写道:“行到水穷处,坐看云起时。”很有禅意。我们对照着看陆游的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,这个诗写得也很好,但没有王维那种禅意。

最后再举一个例子——白居易。白居易是很有趣的,他是“三教通吃”。只要对他生活、心灵有帮助的,白居易统统吸收。他的很多诗里面,就有这种表现。比如,他在《味道》里写:“叩齿晨兴秋院静,焚香宴坐晚窗深。七篇真诰论仙事,一卷坛经说佛心。”大意是,秋天早晨在院子里练习叩齿,晚上在窗前焚香坐禅。《真诰》是南朝道士陶弘景编的,《坛经》是佛教禅宗的典籍。可见,白居易是既读道教的书,也读佛家的书。

南宗发展到极端,到了洪州禅的阶段,马祖道一就主张:住坐卧皆是道。他的弟子惟宽,在洛阳跟白居易交往很多。惟宽去世后,他的弟子就找白居易写个碑文。这篇《传法堂碑》现在白居易的文集里还保留着,记录了他和惟宽的三番问答,其中就说不用特别修行,起心修道也是一种妄念,这就像金屑是好东西,可是它时时刻刻置于眼睫也是不成的。其实早先白居易被贬为江州司马,就是又炼丹又读佛经,这两者对于他来说是没有隔阂的,达到了一种圆融的境界。总之,对白居易而言,不管是儒是道还是佛,只要对他有帮助的,就采取拿来主义。

从魏晋到中唐,被经学压抑的各种思想逐渐起来了,外来的佛教也趋于兴盛,可以说是诸峰并峙多元发展的状态。不过,在士大夫那里,还是有一种紧张感的。到了中唐以后,这种多元的状态慢慢发生变化,士人开始寻找一个新的方向。就大的方面说,一个是内在的方面,之前儒家对人的内心世界是关注比较少的,庄子就说儒者“陋于知人心”。儒家由此反省这个问题,从自身的思想传统里找资源,回应佛教。一个是外在的方面,比如韩愈的辟佛,他写了《谏迎佛骨表》、《原道》,从实践角度反思佛教。韩愈援引《大学》“修身齐家治国平天下”,他说佛教、道家至多停留在修身这个层面,而早年的儒家修身是“将以有为也”,中国传统一直就是讲究“知行合一”,讲究落实和实践的。这个反思和重建的过程是很复杂的,一直延续到两宋,大致到宋儒算走出来了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司