- +1

哈罗德·布鲁姆:世界只会变老,不会更好或更坏,文学也是

“或许是美国最著名的文学批评家”布鲁姆,号称自己拥有最“文学”的姓氏。这个姓氏如此显赫壮丽,以至于他在耶鲁向本科生教授皇皇巨著《尤利西斯》时,不得不将那个著名的游荡者利奥波德·布鲁姆暂时改称为“波地”。

他像他喜欢并拥护的浪漫主义诗人那样热情、亲切、激烈、不顾代价。他是最卖座的耶鲁校级教授,迄今为止著作等身,其中包括1973年震动学界的《影响的焦虑》和1994年引发热议的《西方正典》。

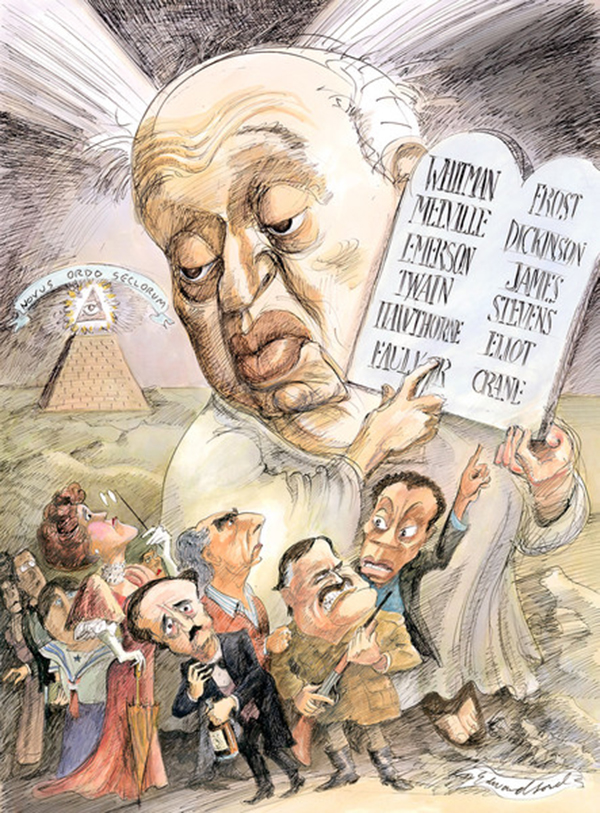

今年5月12日,企鹅出版社隆重推出布鲁姆的第45本书——《半神人的认知:文学正气和美国式崇高》(The Daemon Knows: Literary Greatness and the American Sublime)。布鲁姆费时4年,用70余年的阅读与经历做出了他的文学选择,全书分12章,两人一组细述12位美国文学巨人,并发起一场跨时空的对话:惠特曼和梅尔维尔,爱默生和狄金森,霍桑和亨利·詹姆斯,马克·吐温和罗伯特·弗罗斯特,华莱士·史蒂文斯和T.S.艾略特,以及福克纳和哈特·克莱恩。

读布鲁姆的书,一半是在读这个人。出生犹太家庭,布鲁姆的一生罕见得纯粹。他在五六岁那年立志要做哈佛和耶鲁的诗歌教授,并在51岁那年得成夙愿。他的言行、著述与人生轨迹三位一体,渗透着一种挺老派的浪漫,类似于内向者的热情,往往更凶猛执着,面向全人类;他透明,又复杂,如同一枚灵活却固执的细胞——浑然天成。盛名的布鲁姆在学界却最孤独。他对学界同僚及诸多派系的评论尖锐辛辣,他在耶鲁乃至圈内树敌无数,甚至连门下的研究生也颇受牵连。被学术“小世界”离间的布鲁姆从此只教本科生,让报名的学生在一小时内陈述自己的择课理由,写写自己为什么想学莎士比亚和弗洛伊德,而不是为什么想来上"布鲁姆"的课。布鲁姆已经对自己在外界的倒影不再在意。他已经无力介意。

没有谁比布鲁姆更敢说,并且敢说到底。他认为爱丽丝·沃克是个极其平庸的作家,“像《紫色》这种书压根不具备审美情趣或者价值,而索尔·贝娄尽管极其有趣,但写作流于肤浅,哪怕在《雨王亨德森》中他的男主人公都是一个可笑的败笔,而他笔下的女人们更是荒唐”。他喜欢写出《万有引力之虹》的品钦(尽管他的《葡萄园》寡淡无味,“无可救药地空洞”),他还喜欢伊丽莎白·毕晓普,喜欢拉尔夫·埃里森的《看不见的人》和佐拉·尼尔·赫斯顿的《他们眼望上苍》,这两本是他“读过的本世纪唯一两本有传世可能的非裔美国文学”。

批评不一定讨好,布鲁姆已经与自己选择的命运达成和解:“做这一行,年纪越大,势必会认识越来越多的作家。他们绝大多数都是和善的女士们先生们,但他们——哪怕是最亲近的朋友——还是不愿意和我这个疲惫的、悲哀的、人道的老家伙说话。他们面对文学批评家甚至比对小说家或诗人还不自在。”

道不同不相为谋。批评的对象走开了,批评的同僚也站到了他的另一边。1973年,43岁的布鲁姆以《影响的焦虑》确立了自己精神分析的批评角度,深入剖析传统对诗人创作产生的双面性影响,以及焦虑与误读作为诗歌历史发展的推动力。他凭借这本薄薄的小书,撼动了当时主张“以批评介入社会”的女性主义批评、种族理论批评、新马克思主义批评等等学派。21年后,54岁的他受出版社邀请,列出一份大胆的书单,梳理了14世纪以降欧洲与美国的主要文学经典,不仅确立了西方正典,更提出了确立正典的基准。

而现在,84岁高龄的布鲁姆人生中第45本书又是一份胆色不减当年的书单。《半神人的认知:文学正气与美国式崇高》如同一次布鲁姆式的提名赏。和许多常年浸淫学术语言的教授一样,布鲁姆说起话来也爱用长句、语法结构复杂,但他独一无二的个性仍然渗透其中,构成一种傲慢、同情、忧郁、亲密、打趣、睿智的声音。这样的带了些微纽约口音的声音缓缓响起,在仲夏夜里从灰蒙蒙的文学丛林里唤出十二个名字,比如“惠特曼”:“他并不属于莎士比亚、布莱克、狄金森等以认知力超群的诗人。他被低估的艺术性在于微妙、含蓄、姿态、隐晦......”布鲁姆说,“‘不管你是谁,现在我把我的手放到你身上,那样你就是我的诗’。我想不到还有哪个诗人带着这样美妙的即时与亲密向读者致意。哦,这简直叫我心碎。”

还有“狄金森”。布鲁姆接着说,“自莎士比亚以降,她是英语书写的大诗人中最原创、透彻、深刻的思想家。莎士比亚进行双性写作,因为他是普世写作,而狄金森也具备这样的广度。”

那么他在十岁那年在纽约布朗克斯图书馆邂逅的哈特·克莱恩呢?“(他)的语言拥有绝伦的意象,无论是一座破塔还是一座拱桥总是打破我的预期,哪怕我已经读他、理解他超过七十年。84岁的我,晚上睁眼躺在床上,第一次浅眠之后,我低低地喃吟克莱恩、惠特曼、莎士比亚,在连贯的诵读中寻求安适,伟大的声音不知怎的撑开了永恒的黑暗,使它不会落下。”

“半神人的精灵”代表的是每个人内心的创造力,这比所谓的“意识”更深刻、更渗透。半神人是创造的精灵。这一次,布鲁姆想再进行一次“劝说”。“雪莱说,崇高的功能在于劝说我们放弃浅显的愉悦而追求更艰辛的愉悦。”布鲁姆说,“这本书旨在帮助其他读者在他们私人的探求中,在阅读顶尖的想象文学中寻到更真实的自己。”

镜头回到1991年,正处风口浪尖的布鲁姆曾谈起对美国文学研究的看法。“美国的文学批评越来越分裂为低水平的媒体文学批评和学院文学批评——后者我越来越认为是一场灾难......越来越多的研究生读过可笑的拉康却从未读过埃德蒙·斯宾塞;或者读了许多福柯或德里达,却从未读过莎士比亚或弥尔顿。”他将更年轻的一类文学批评家称为“憎恶学派”,他们认为布鲁姆的理论是一种自我沉迷、是一种邪教;而布鲁姆则认为,这一群由女性主义者、拉康主义者、伪马克思主义者以及所谓的新历史主义者组成的憎恶学派对文学价值并无任何关系。

布鲁姆断言,“世界只会变老,不会变得更好或更坏,文学也是如此。但我确实认为眼下索然无味、勉强混为文学研究的东西最终总会找到自身的纠正方案。学生和老师迟早会发现当前的技术社会工作无聊透顶。学界将会回归到审美价值与欲望,而这些人会做点别的来打发时间。......自从我开始文学研究以来,我见过许多新潮流来了又去。看了四十年,我开始能辨别出哪些是转瞬即逝的水面涟漪,哪些是水底深处的水流,或者货真价实的变化。”

如今又是二十多年过去了,拉康、福柯、女性主义、殖民主义大旗未倒,后殖民主义、生态主义、文化传媒继续以迟钝的刀叉分食一块冰冷的文学披萨。布鲁姆推崇的英国式批评后继少人,如威廉·黑兹利特的《莎士比亚戏剧人物》、乔治·奥威尔的《论英国式谋杀的衰落》中这般四两拨千斤的文人阐释已不复有。或许还需过去很久,布鲁姆心中那种愉悦沸腾的文学批评才会归来,如同华兹华斯所写,“我时常躺在沙发上,空虚茫然或冥想,水仙掠过我心灵的慧眼......我心即刻被幸福装满,与水仙花同舞共欢。”布鲁姆还需要再等等。

84岁的哈罗德·布鲁姆,家中书架已经让访客看了惶然。与他私交甚好的作家艾米·布鲁姆只记下了散放的书籍:弗里德里希·施莱格尔的《诗歌和文学格言对话录》(Dialogue on Poetry and Literary Aphorisms)(“这本书对我很重要”)、科尔姆·托宾的《伊丽莎白·毕晓普传》、彼特·科尔的《卡巴拉诗歌》、阿加塔·别利克-罗伯森的《晚现代的犹太隐秘神学》(Jewish Cryptotheologies of Late Modernity)(“杰出的女性”)、亨利·科尔的《无物申报》(“非常优秀。同代最优秀的诗人”)、约瑟夫·哈里森的《莎士比亚的马》……

除了书,更让人在意的是房间里的动物标本:一头叫瓦伦廷娜的鸵鸟(以2世纪《真理福音》的作者瓦伦廷命名),两头小袋熊,一只小猩猩,还有一只鸭嘴兽,叫“奥斯卡·王尔德”——布鲁姆挚爱的“为艺术而艺术”的英雄。想到逝去的友人、疾病以及寿命之大限,哈罗德·布鲁姆说,"这或许是我的倒数第二本书"。

这本书也许将是这位批评大师倒数第二次冒犯,或者说,浪漫。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司