- +1

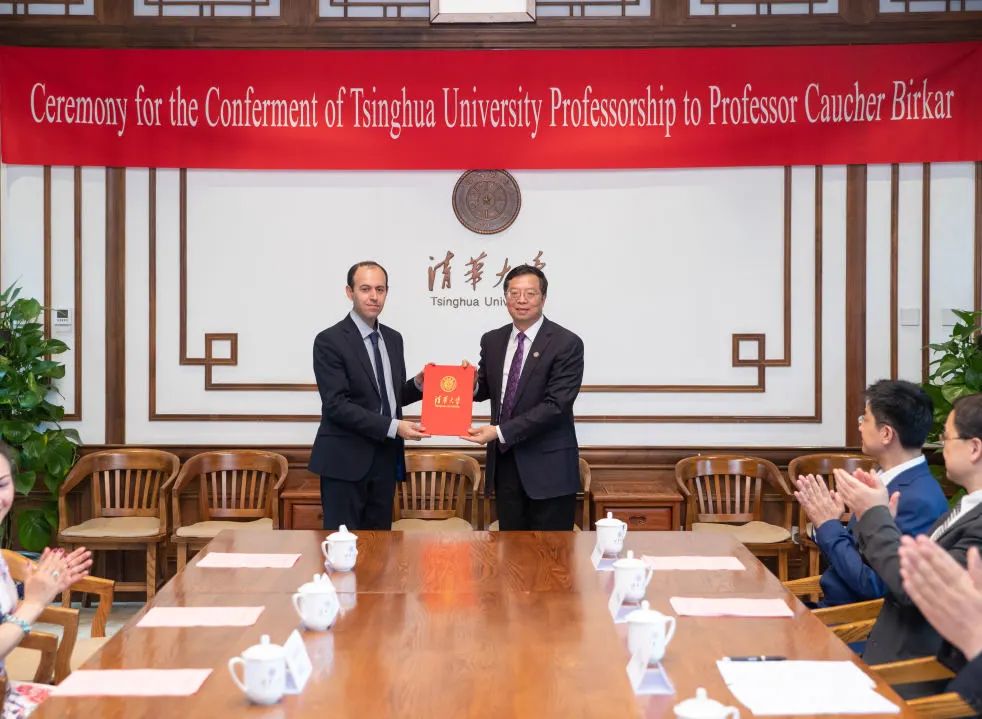

菲尔兹奖得主考切尔·比尔卡尔教授入职清华

原创 清华大学 清华大学

6月25日下午

菲尔兹奖获得者考切尔·比尔卡尔教授

聘任仪式在清华大学举行

校长邱勇为比尔卡尔教授颁发

“清华大学教授”聘书并发表致辞

丘成桐数学科学中心主任、求真书院院长

中国科学院外籍院士丘成桐出席仪式并致辞

副校长郑力主持仪式

比尔卡尔教授加盟清华后

将于求真书院任教

并参与推动

“丘成桐数学领军人才培养计划”

此次聘任是中国高校

首次引进非华裔菲尔兹奖得主

比尔卡尔的加入

无疑将助力中国数学学科发展

提升中国数学学科国际影响力

是清华大学基础学科建设的

又一重大举措

相信在比尔卡尔教授的助力下

清华和中国的数学学科发展

会焕发出新的生机

我们与比尔卡尔教授进行了对话

请一起来看看

他与清华、与中国的故事

考切尔·比尔卡尔

生于伊朗,英籍数学家,曾任剑桥大学教授。于2004年获诺丁汉大学博士学位。他在双有理几何领域作出了重要贡献,尤其对最小模型、奇点和线性系统都提出了自己的看法。2018年凭借在双有理几何领域的突破性进展,不到40岁的他获得了被誉为“数学界的诺贝尔奖”的菲尔兹奖(Fields Medal)。

01

与清华的缘起

受邀参加清华三亚国际数学论坛(TSIMF)

问

为何选择来到中国并加入清华大学?

其实我在收到清华大学入职邀约之前,已经和清华保持了密切联系。2017年和2019年我分别访问清华大学,对这里也比较熟悉了。选择加入清华大学有很多因素,其中最重要的一个原因是清华是一所很好的大学,中国和清华的数学也越来越强。同时,我来到中国加入清华大学,也想体验不同的文化,感受中国不同的生活方式。

问

您和家人对清华的第一印象和感受

如何?

这里的师生热情好客,让我印象深刻。在这里我可以全身心地投入到研究中去,同时清华的校园很大,周边有着丰富的历史文化资源,我想我会喜欢上这里,也期待以后有更多探索和发现。

问

您对中国的印象是什么?入职前您曾

多次到访中国,随着了解深入,您对

中国的印象是否有改变?

每次来中国,我都有不同的收获,看到更多,收获也更多。中国拥有悠久的历史和多元的文化,地域辽阔,民族众多。对于中国的历史、文化以及地理等等,我都还有很多要学习的地方。我希望之后可以更多地探索和了解中国,之前我和家人一起参观了北京动物园,看到了大熊猫,我的儿子很开心。

02

探索数学的奥秘

问

您是何时开始学习数学的?

我从小就喜欢数学,或许也是受到家人的影响,尤其是我的哥哥,他对数学和科技都充满了兴趣。开始时我跟着哥哥学习,后来开始独立阅读数学相关书籍,随着学习和了解深入,我发现数学非常有趣,充满着奥妙。学习数学是我生活中让我非常愉悦的一件事情,就像有些人喜欢体育并作为他们的爱好一样。

问

您认为学习数学的意义是什么?

学习数学的意义可以分为两个层面。一个是个人层面,一个是社会层面。个人层面来说,学习数学源自于你的热爱和追求,是能赋予你生命意义和给你带来快乐的方式,而且在这过程中你感受到了价值。个人层面的意义是非常重要的,如果你想在数学领域获得成功,你需要有这种热爱和激情,并且意识到你所做的事情是有价值的,这样会让你更有动力。另一方面来说,数学对于整个社会来说也是非常重要的。很多科学学科的基础都是数学,学得越多,我们愈加发现数学的重要性,在科学技术、经济、医学等多个领域,都需要运用到数学知识,发展科技、推动社会的进步都离不开数学。

问

做研究或教学中您遇到过的最大

挑战是什么?

首先是个人挑战,在做研究的过程中,你会遇到很多你自己无法解决的问题,这是你必须要学会去处理的。同时你也会遇到很多你无法控制的外部挑战,比如有时你无法获得资金支持,你必须学会处理和面对所有的这些挑战。

问

介绍一下您的研究方向?以及该研

究实现了怎样的突破?

数学有它自己的语言,不了解数学自身语言的人是比较难理解数学这个学科的。在代数几何中,空间大多由多项式方程定义,我想大多数人从高中开始接触到多项式方程,数学中有不同类型的函数,方程和多项式都是函数的不同类型。从某种意义上来说,学习这些概念很容易,但研究它们却不是那么容易,正如有时我们很难找到方程的解一样。

但你必须以某种方式,研究解的空间并使它有意义。我们的方法是把它们进行分类,分成不同的组。就像你研究人一样,你会把人根据性别、年龄、收入等进行分类一样,这样你就有了很多参数。在代数中,我们也有类似的参数,我们把这些不同的空间放到它们适合的组别中去,看这些空间是如何相互关联和影响的,这就是我们的研究。

03

清华的独特优势

问

您认为清华的独特优势是什么?

我想优势之一就是清华作为中国最好的大学,拥有中国最好的学生,正如剑桥拥有英国最好的学生一样,从这个层面上来说,清华和剑桥有着相似之处。从研究层面来说,清华拥有很强的研究人员队伍,而且为研究人员提供了很好的服务支持,研究人员可以全身心地做研究,我想这对研究人员来说都是非常有益的。

问

对于未来,您最大的期待是什么?

从研究和教学等方面来说,在这里和之前相比并没有太大的变化,都是一样地做研究和开展教学。但之后我可能会和更多的人进行交流,因为我发现在这里和其他同事以及数学家进行交流是一件很容易的事。

问

您认为一所高校培养出数学大师

需要哪些条件?您觉得中国与其他

国家在人才培养方式和数学学科

建设上有什么不同?

就我目前了解的情况来说,或许我们可以给学生更多的自由,提供更宽松的学习和研究环境。作为中国的顶尖高校,清华在这方面已经做得比较好了,清华拥有最好的学生和师资,而且我听说清华鼓励学生在本科阶段就开始做研究,这都是很好的做法。

04

乡村走出的数学家

比尔卡尔与他的菲尔兹奖牌

问

获得菲尔兹奖后,给您带来了

什么影响?

首先,获得清华的入职邀约就是这个影响之一。获得菲尔兹奖是一个人一生中很少能发生的事情。如果你获得了这样一项奖项,它对你的影响将是多方面的。

比如,它提供了一个你可以更容易表达自己观点的平台,你也会被更多人知道,因为你成了一个大家会引用的对象。如果一个人有关于数学方面的问题,他们更可能会向一个获得过这个奖项的人去寻求答案。同时你也会变得更忙。但总的来说,这是一件非常好的事情。

问

您认为成为一名成功的数学家

需要具备哪些品质?

在数学领域要取得成功,你需要有很多品质。其中创造力毋庸置疑是非常重要的,你必须要能提出新观点,并且不断发展这种新观点。除此之外,你需要非常努力,天上不会掉馅饼,你必须倾注心血、付出努力。同时你也要有耐心,成功不会一蹴而就,你需要有坚持和不放弃的决心。最后,你也需要拥有面对困难和挑战的勇气,因为在做研究的过程中,你也许会遇到很多前所未有的挑战。

问

您认为只有极具天赋的人才能成为

数学家吗?还是只要足够努力就可

能成为数学家?

我想这分不同的程度。就像有些人做生意一样,不是每一个做生意的人都能成为最富有的人。如果你非常热爱数学,对数学充满激情,那你就要去追寻它,但是你能追寻到什么程度,这很难说。但是如果他们取得了一些进展,比如获得了一个学位或者读到博士,那说明他们是有天赋的,他们可以坚持下去。所以我认为每一个人都可能成为数学家。但是是否能成为世界上最好的数学家,这不好说,这也不是目标。

问

您个人的成长故事非常励志,清华

也有家庭经济困难的学生,您有什

么鼓励的话对这些学生说?

不管你来自哪里,只要你付出努力,你都可以取得成功。希望这些学生不要过于担心,只要尽自己的全力就好。我从小在乡村长大,在乡村上的小学,但当我上高中的时候,我不得不去城市,因为乡村没有高中。从乡村到城市的过渡是困难的。我一直以为我没有机会和城市的优秀学生去竞争,但是过了一段时间之后,我意识到他们和我没有什么不同。也就是说,只要我努力,我也可以和他们一样,这没有什么特别的。我从我的家乡到首都去读大学的时候也是这样的感觉。所以你来自哪里其实并不重要,家庭经济困难的学生,也可以像北京优秀的学生一样出类拔萃。

05

中国数学学科的发展和未来

问

您认为双有理几何的研究对

其他学科有哪些影响和帮助?

其实数学领域内部的学科之间都有很强的相互作用。数学领域之外,数学学科与理论物理、生物学也有很强的关联性。除此之外,数学学科与应用学科,如密码学、计算机科学等,也有很强的互动。目前中国已经有学者在做跨学科方面的相关研究。

问

您如何看待中国数学学科发展

现状和未来前景?您认为中国

和清华可以为数学研究和学科

发展作出怎样的贡献?

中国拥有大量的人才,各行各业的人才都有。同时,中国经济发展也非常迅速,成为了世界第二大经济体,中国未来会有更多的资金投入到学科发展和建设中。一旦你拥有了人才和资金,并且将这二者结合使用恰当,你将能做很多事情,包括数学学科发展。除此之外,中国拥有悠久的研究数学和科学的历史,数学研究的文化根基深厚。中国数学研究和学科发展比几十年前进步了很多,未来中国数学学科的发展也会越来越好。

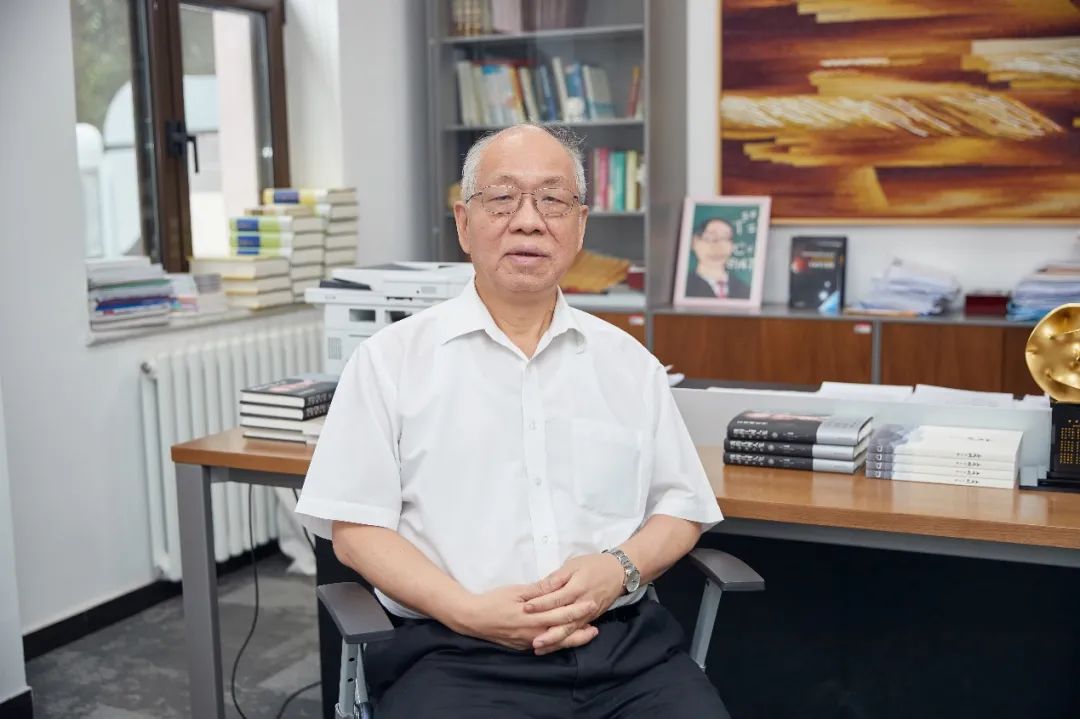

丘成桐先生

“改革开放以来,中国派了很多留学生出国学习。在当时的条件下,这样做没有问题。但是时代在变,学问也在变。以前很多人认为要把学问做好,非出国不可,现在大家的观念也在逐渐转变,我们国家也有能力自己培养出一流的学生、一流的学者。” 丘成桐说。

文 | 郭莉莉 詹萌 田姬熔

图 | 李派

排版 | 皇甫硕龙

原标题:《菲尔兹奖得主考切尔·比尔卡尔教授入职清华》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司