- +1

纽伦堡审判庭上的父与子:一个德国家族的20世纪

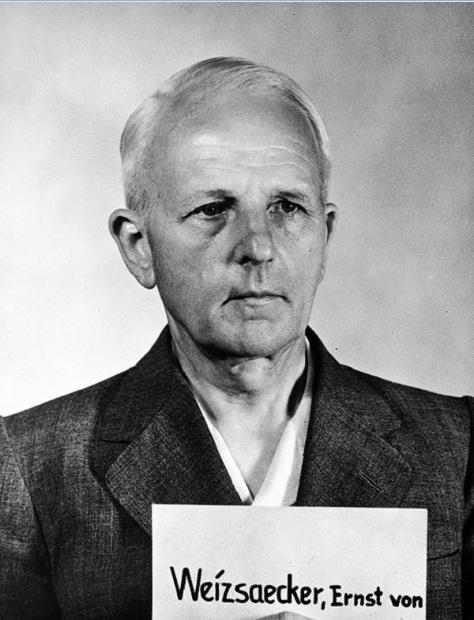

纽伦堡军事法庭第一次开庭审理德国外交部高官战争罪行的日子定在1948年1月6日;再过几个星期,就将是纳粹党上台15周年的纪念日。由于前外长里宾特洛普已经在1946年被送上绞刑架,站在被告席第一位的换成了他的副手恩斯特•冯•魏茨泽克(Ernst von Weizsäcker)。66岁的前外交部国务秘书(副部长)并没有和身旁的20位老同事做太多交流,他的眼睛紧盯着律师席上一个身披法袍的小伙子:那是本案的辩护律师助理、28岁的哥廷根大学法律系学生理夏德•冯•魏茨泽克(Richard von Weizsäcker),也是他的小儿子。

2015年1月31日,理夏德•冯•魏茨泽克在柏林去世,结束了他的家族与那次战争的最后纠葛。在这之前八年,他的长兄、前纳粹核武器科学家卡尔•弗里德里希•冯•魏茨泽克(Carl Friedrich von Weizsäcker)病逝于巴伐利亚。老魏茨泽克已在1951年死于中风,他的第二个儿子海因里希•冯•魏茨泽克中尉则是在大战爆发的第二晚,被一颗波兰子弹击倒在了但泽。同团的一名新兵默默地收殓了中尉的尸体,将他妥善安葬,此人正是理夏德——中尉的弟弟。

责任伦理:父亲的道德缺陷

尽管普法尔茨-符腾堡的魏茨泽克家族的历史可以追溯到13世纪,但这一家族的成员真正进入上流社会却是和德意志民族国家的崛起相伴随的。神学家卡尔•海因里希•魏茨泽克在1890年成为图宾根大学校长,他的长子卡尔•胡戈•魏茨泽克则在1906年出任符腾堡王国总理,并为自己的姓氏挣得了代表贵族的“冯”(von)字前缀和世袭男爵爵位。卡尔•胡戈•魏茨泽克的次子便是恩斯特•冯•魏茨泽克,日德兰海战中,他是公海舰队司令舍尔的副官。“一战”结束后,恩斯特出任驻荷兰使馆海军武官,随后转入外交系统,成为中级驻外官员。

对这位很晚才跻身贵族之林的中年人来说,旧帝国崩溃带来的信仰和道德冲击并没有多么严重。始于19世纪的秘密外交和道德中立原则在他的行业里依旧通行,就连纳粹党的登场也没有改变这一切。魏茨泽克以德国官僚固有的高效执行着新政府交给他的任务——包括剥夺诺贝尔文学奖得主托马斯•曼的国籍——同时也享受加官进爵的回报。1938年,他甚至低调地成为了纳粹党的一员,获得的奖赏则是跃居外交部第二把交椅。

当然,与纳粹党结成同盟的专业人士们——职业军官、外交官、法学家和经济学家——并非没有怀疑过“千年帝国”的蓝图。1938年苏台德危机期间,以陆军总参谋长哈尔德、国防军谍报局长卡纳里斯、前经济部长沙赫特以及魏茨泽克为首,在柏林形成了一个反对希特勒的密谋集团。这个集团认定:明目张胆地肢解捷克斯洛伐克会招来英国和法国的报复,从而毁掉德国自1933年以来的“复兴”成果。魏茨泽克向伦敦派出了两位密使,建议英国政府在苏台德问题上保持强硬,以使德国军人和政治家能更严肃地评估盲目扩张的风险;随后当“元首”下达向捷克进军的命令时,密谋分子控制的军队将反戈一击,逮捕希特勒和其他纳粹要人。但英国首相张伯伦完全不信任密谋者的诚意,他宁可以绥靖政策回应希特勒,最终在慕尼黑会议上出卖了捷克斯洛伐克。

这次失败的密谋,让魏茨泽克和他的同僚们在道德上的弱点暴露无余。纳粹运动并未从形式上摧毁旧的国家机器以及法律状态,他们只是以建立宣传网络、鼓吹群众政治、扩充特务机关等新的技术手段,把握住政治运行的实际方向;但在具体的操作领域,恪守中立原则的专业人员始终占有相当大的比重。这些人生活在一种虚假的“合法状态”之下:普通法的条文仍在发挥作用,国家的政治、经济生活看上去完全符合程序正义原则;甚至连没收犹太人的财产和剥夺其公民权的暴行也经过了形式上的立法。一个德国人,只要身上没有犹太血统或共产主义之类的“政治不正确”烙印,就可以按过去的道德准则舒舒服服地在第三帝国生活下去。魏茨泽克及其同谋恰恰也是这样的人:他们不反感纳粹扩张政策的动机,仅仅是担心它无法取得理想的结果;但他们又不愿以全盘否定当前政权合法性的方式来进行斗争,只能把希望寄托在外部帮助上。这当然是一种幻想。

希特勒在慕尼黑会议上的胜利轻易地降伏了魏茨泽克,他退回到别里科夫的套子里,重新扮演起了逊顺的工具。依然是基于“结果至上”的原则,当德国在斯大林格勒战役中失败后,魏茨泽克申请调往梵蒂冈任大使,通过教廷向英美盟国探询达成“有条件停战”的可能性,直至1945年战败。一年后,他在柏林被美军逮捕。

公诉人对魏茨泽克的指控共有三项:参与反和平密谋的策划;参与侵略计划的制订和实施;反人道罪。第一项在辩护律师的努力下最终被推翻,其余两项则无可辩驳。慕尼黑会议之后,正是魏茨泽克协助里宾特洛普起草了进一步肢解捷克斯洛伐克的计划。德国吞并波兰西部的方案同样由他参与制订,并在莫斯科和苏联当局就两国的新边界达成了一致。1941年“巴巴罗萨作战”开始后,魏茨泽克更是规划了对苏联西部领土进行重组的蓝图:按照他的规划,乌克兰、白俄罗斯和波罗的海沿岸将成为“大德意志帝国”的矿场和粮仓,上千万斯拉夫奴工的劳作不仅足以支撑雅利安“高贵种族”的日常消费,还能满足东线部队的补给需求,使他们可以继续向东为德意志民族夺取“生存空间”(Lebensraum)。至于当地居民本身的死活,则不在他考虑范围之内。

参与对犹太人问题的“最终解决”(Endlösung)是魏茨泽克的一系列污点中最无法回避的一项。1942年6月,他指示德国驻法大使照会维希傀儡政权,要求后者对其控制区内的犹太人进行甄别和集中,以便由德国方面做统一处理。7月16日,维希当局在巴黎实施“春风行动”,逮捕了13000余名犹太人(其中近1/4是儿童),占该市犹太人总数的一半。被捕者先是按批次集中到法国境内的13个集中营,随后由闷罐列车送往东方的奥斯维辛灭绝营。维希政权向德国“移交”犹太人的手续是在魏茨泽克的亲自督办下完成的,他还对每批运送的人数提出了指标,以平衡铁路运力与“解决”的效率。从1942年春到1944年8月,有79批法国犹太人被送往奥斯维辛,总数超过75000人,只有2500余人幸存到战争结束。换言之,战前法国犹太人总数的1/5被“解决”掉了。

魏茨泽克对此做出了辩解:他宣称自己并不知晓奥斯维辛灭绝营的真实用途,误以为转移犹太人只是为了提供无偿劳动力。考虑到他和希姆莱的特殊关系,并且1942年党卫队还特别授予他名誉少将军衔,这一自辩可谓相当苍白。检察官出示的文件显示,德国外交部对党卫队大规模逮捕、处决犹太人的情况了解得相当清楚;外交部曾派代表参加确定“最终解决”犹太人方针的万湖会议,并就各占领区应移交犹太人的数量做出过规划。考虑到时任外交部长里宾特洛普的专业能力相当低下,这些工作没有魏茨泽克的协助是不可能完成的。

1949年4月13日,法庭判决魏茨泽克犯有策划反和平密谋和反人道罪,应处有期徒刑七年,后经申诉缩短为五年。他被收押在巴伐利亚的兰茨贝格监狱:1923年啤酒馆政变失败后,希特勒也曾在这里度过短暂的牢狱生涯。1950年10月,美国驻西德高级专员麦克罗伊批准提前释放魏茨泽克,六个月后他因中风去世。

“科学中立”:长兄的污点

如果说老魏茨泽克的经历反映了狭隘的责任观念对道德意识的戕害——汉娜•阿伦特在埃希曼审判中将其概括为“恶的平庸”(Banalität des Bösen)——那么从他的长子卡尔•弗里德里希•冯•魏茨泽克身上则可引申出另一个问题:超道德的科学,与现实中的政治应当建立何种关系?

没有人能否认卡尔•弗里德里希的天才。14岁那年他就拿到了高中毕业证,随后跟从派驻国外的父亲游历于瑞士和丹麦,受教于玻尔、海森堡、洪德等顶尖物理学家,24岁获得莱比锡大学物理学博士学位。1930年代后期,他成功地推测出太阳的能源来自其内部的氢核聚变成氦核的热核反应,稍后又以原子核的液滴模型为基础,提出了关于原子应用核结合能的半经验公式;今日我们关于太阳系形成和演化的假说则是来自魏茨泽克1938年的创见。到这时为止,他已经跻身欧洲理论物理学界最顶尖的几十个人之一,而年纪却只有26岁。

1938年奥托•哈恩发现核裂变现象后,德国开始对利用铀制造毁灭性武器的前景进行研究。大战爆发前夕,陆军军械局牵头组建了“铀团体”(Uranverein),以海森堡为负责人,研究如何将原子能用于军事用途。作为海森堡的得意门生和崇拜者,魏茨泽克是“铀团体”的重要成员。流亡美国的爱因斯坦为此专门致信罗斯福总统,提到了魏茨泽克的名字,建议美国加快核研究的步伐。这封信也成为了开启“曼哈顿计划”之门的钥匙。

然而德国人的进度并不像爱因斯坦担忧的那样神速。由于在铀-235的富化和同位素分离上犯了原则性错误(高估了维持链式反应所需的铀-235的质量),海森堡虽然从苦心搜罗到的铀矿石里分离出了少量铀-235,却自感前景不妙。1942年6月,他向军需部长斯佩尔报告:核项目在短期内难以取得成果。1943年2月,英国突击队员袭击了德军控制下的挪威水电公司重水车间,第二年又炸毁了将成品重水运往德国的轮渡,“铀团体”失去了最重要的减速剂。这年年底,盟军开始轰炸柏林,海森堡一行被迫将3台试验型核反应堆转移到南部小镇黑辛根(Haigerloch)。1945年3月,他们在附近的海格尔洛镇(Haigerloch)组装出了最后一台反应堆B-8,依旧没能稳定运转。5月初,美军搜集核情报的“阿尔索斯小组”在德国境内找到了“铀团体”的主要成员,把他们送往英国,软禁在剑桥附近的一个农庄里。

1945年8月6日晚间,这些高智商囚犯获悉美国的原子弹已经在广岛上空爆炸,随即陷入了两种极端情绪当中:海森堡无法相信美国人竟能先于他将核能武器化,表现得极为愤懑和不甘;奥托•哈恩则感到深深的自责,因为他的科学发现最终竟促成了毁灭生命的武器。同样受到这两种情绪困扰的魏茨泽克在反复思量之后,提出了一种足以安抚所有人、又不至于毁灭德国科学神话的借口:“我们之所以没能成功(研制出核武器),是因为参加‘铀团体’的科学家在原则上就拒斥这种想法。如果我们希望德国赢得战争的胜利,本来也是可以成功的。”以这一说法为基础,海森堡在次日发表了20世纪科学史上争议最大的文件之一《农庄馆声明》。

《农庄馆声明》大体代表了魏茨泽克对他前半生经历的解释:与纳粹的关联并非曲意逢迎,而是为了更好地推进科学研究;他本人以及作为整体的德国核物理学界爱好和平,既反对纳粹暴政、也反对一切形式的核能武器化。然而这似乎不足以解释为什么他们会甘心接受德国军方对核项目的插手,并在纳粹公然迫害犹太裔核物理学家时显得无动于衷。1941年9月,魏茨泽克和海森堡曾在德军占领下的哥本哈根拜访故人尼尔斯•玻尔,两位老友在提到德国统治欧洲时的陶醉表情令玻尔深感厌恶。1943年,他经瑞典逃往美国,加入了“曼哈顿计划”。

应当承认,核能的发现本身是理论物理学发展到确定阶段的客观结果,科学家对这种发现的武器化既可赞成、也可反对,体现的是个体的道德观念和伦理倾向。然而曾经对第三帝国的统治充满陶醉的魏茨泽克,在1945年美国取得胜利时却又极力为自己洗刷,暗含的完全是犬儒主义——“惟强者正确”。他在战后依然是欧洲最著名的理论物理学家之一,赢得无数赞誉,也以和平主义言论闻名于世,但“铀团体”和《农庄馆声明》带来的污点已永远无法从他的生命中剔除。

个体反思:一代人的出路

理夏德•冯•魏茨泽克当然也不可能摆脱这个尊贵姓氏带来的负累。作为前国防军预备役上尉,他曾经参与入侵法国和苏联的行动,并在1945年的东普鲁士战役中负伤;三年后,基于家族荣誉,他在纽伦堡加入了父亲的律师团队,为老魏茨泽克的反人道罪开脱。但理夏德的感受又不止于此:他亲眼目睹二哥海因里希被战争夺去生命,他本人服役过的国防军第9步兵团中,有19位旧同僚和上级参加了反纳粹的国内抵抗运动,大部分在1944年的“7•20事件”后遇害。犯罪者之子—牺牲者之弟—抵抗者之友,这无疑是一组冲突的人格身位。

这种存在于内心的剧烈冲突,影响了整整一代德国人,也是德国对“二战”的反思中最大的障碍之一。除去犯有谋杀罪的嫌疑人外,大部分前纳粹党员和德军士兵在1950年代返回了西德的正常社会生活,他们不愿以“希特勒同谋”的身份面对自己的子女,宁可鼓吹两种似是而非的说法:首先,怀有反和平、反人道动机并将其付诸实施的仅是少数战犯,这部分人已经在纽伦堡审判中获得了惩罚。大多数德国人只是被希特勒“蒙骗”,他们的行为不应被指责。其次,盟国在战时也曾实施过包括大规模轰炸、强制性民族迁徙在内的过激政策,所以德国人对“二战”所付的责任并不比其他国家多,也无须自责或反思。但这类说辞与战后欧洲各国民众的反德情绪以及大屠杀问题研究的深入反差巨大,显然不足以驱散第三帝国12年历史留下的阴影。

理夏德•冯•魏茨泽克选择了以宗教作为切入点。1966年他出任西德福音教会总会主席,公开倡导反思基督教会在纳粹时代的噤声,并呼吁每个德国人单独反思作为基督徒应尽的道义责任。这种反思不再被结果至上论所桎梏,而是使每一个基督徒亲身直面纳粹对上帝伦理的悖反,重新拾起自己在那段黑暗历史中遗忘了的道德义务,既不把它推给由国家带来的职业责任,也不似是而非地宣称“科学具有超善恶性”。每一个德国基督徒都可以、也应当以个体的精神为出发点,向基督的意志承担道德责任;假使他曾经屈从于邪恶,就应当真诚忏悔,而不管其他人是否赞同他的看法。这种个体反思,实际上成为德国对“二战”历史的检讨中主要的精神动力。

1969年,从冲突的人格身位中解脱出来的理夏德正式踏入政坛,代表基督教民主联盟(CDU)参加当年的西德议会选举,并顺利当选为联邦议会议员。尽管他在1974年总统大选中不敌中左翼候选人谢尔,但在基民盟内部已经成为最具分量的政治领袖之一。1981-1984年,理夏德出任西德最引人注目、也是最敏感的职务之一——西柏林市长。在这个被冰冷的柏林墙隔开的残缺城市,他提出了“和解、沟通”的口号:两个柏林、两个德国的状况不会永远维持下去,语言、文化传统以及民族感情能够穿透“铁幕”,成为德国重新融合成一体的纽带。为此,他不惜违反与英法美三国的协议,前往东柏林与东德领导人昂纳克举行会谈。

1984年,64岁的理夏德•冯•魏茨泽克在主要政党的一致支持下当选为联邦德国总统。第二年5月8日,在联邦议院举行的“二战”结束40周年纪念活动上,他做了一番名垂青史的演讲:“我们所有人——不管是否有罪,无论年老还是年轻——都必须接受过去。我们都受到过去所带来的影响,也对它负有责任。(德国的)年轻人和老年人都应当、也能够帮助彼此理解,为什么使记忆永葆鲜活具有如此重大的意义。这并不是说我们需要和过去达成妥协。那是不可能的。‘过去’也无法在事后加以修正或弥补。但一切无视过去之人都将看不清现在。那些拒绝铭记昔日反人道行为的人,将面临重蹈覆辙的风险。”“诉诸遗忘之人将永无凭靠,救赎的秘密藏身于回想。”

从1985年到今天,魏茨泽克的这段演讲先后被翻译成21种文字,单行本销售量累计达250万册。它的影响不仅遍及德国社会的各年龄段和各阶层,更重要的是在纳粹暴政的受害国赢得了信任和尊重。从那时起到冷战结束,波兰、捷克、荷兰等曾经遭受德军入侵的国家先后与联邦德国恢复了正常交往。1985年魏茨泽克出访以色列时,受到了那个大屠杀受难民族的庄重迎接。次年,他又成为第一位受邀在英国上下院联席会议上演讲的德国人。

1990年10月3日午夜,两德重新统一;在前一年连任成功的理夏德•冯•魏茨泽克成为了自1934年魏玛共和国总统兴登堡去世以来,第一位领导完整德国的民选总统。1994年届满卸任后,理夏德继续致力于改善德国的国际形象和呼吁人们重视历史,直至生命终结。在坦然承认自己对那段黑暗历史应负的责任之后,德国人可以重新抬起头来,继续为人类文明做出贡献;而魏茨泽克家族也在这样的回望和反思当中,完成了自我修复与救赎。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司