- +1

大败局:“80后”战争史专家十五回棋局复盘甲午

【编者按】

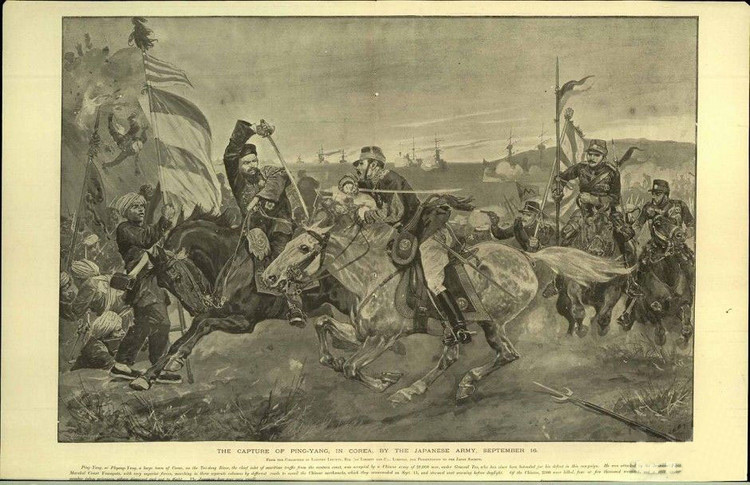

今年是中日《马关条约》签订120周年。去年以来,环绕着中日甲午战争爆发时满两个甲子,学术界和军方从多个角度展开纪念、研讨,出版和发表了大量的专著、论文和政论电视专题片。这种反思和纪念,一直持续到今天。

王鼎杰的《复盘甲午:重走近代中日对抗十五局》(上海人民出版社,2015年4月)以战略学为主导,以政治学、军事学、战略学和历史学知识为基础,利用中、日、英、俄等多方的档案材料和相关人员的日记、回忆录,并广泛吸收国内外已有的研究成果,借用围棋的“复盘”概念,从15个环节对甲午战争进行了角度新颖的战略推演。澎湃新闻经授权摘编该书的总结篇“日本的甲午梦与中国的甲午病”。

日本的甲午梦

甲午战争的胜利对日本的影响,堪称巨大:

•就中日关系而言,甲午的胜利标志着日本取得了历史性的逆转胜利。从此历史开始进入日本主导下的东北亚格局时代。

•就时代而言,甲午的胜利标志着日本实现了超时代的逆势崛起。正如本书正文第三章指出的那样,日本崛起的时代,本是因为铁路的出现而有利于大陆性国家的时代。作为岛国的日本竟能逆时代大潮,一路崛起,正提醒后人,只有在非常极端的环境中,“形势比人强”才具有决定性,更多的情况其实是“虽曰天命,亦关人事”,“事在人为”的成分还是很大的。

•就日后日本的发展而言,甲午的胜利又是一个奠基性的重大胜利。没有甲午战争的胜利,就不会有日俄战争的胜利,更不会有日后日本在亚太地区的全面扩张。

如果再考虑到日本为此付出的代价极其微弱,甲午战争的胜利对日本而言,堪称是一个梦幻般的胜利。也可以说,在每一个日本扩张主义者的心中,都有一个甲午梦,并期待着这个梦能不断转化为新的现实。

因此之故,即便我们不讲“远交近攻”,仅讲“远交近防”,也有必要本着知己知彼的精神,转到日本的立场上,理性审视这个梦幻般的胜利。

如果我们将甲午战争、日俄战争、太平洋战争放在一条历史线索上审视,就会发现,其中俨然存在着一个清晰的战争逻辑链条。

•备战:明确假想敌,进行长时段的针对性备战。同时:(1)注重外交联盟,如甲午战争前对日英特殊关系的经验,日俄战争前的日英同盟,和二战中的德意日轴心同盟。从而迫使主要敌手无法全力与日本作战。(2)立足军事地理,在细节处发力,尽量削弱对手的综合战力,目的仍在于尽量限制强势敌手力量的全面发挥。如甲午战争中对清廷地方主义缺陷的利用;日俄战争中则利用苏伊士运河的河深,订造超过河深的大型主力舰,从而迫使俄军的同级别军舰只能绕好望角增援;太平洋战争中则立足巴拿马运河的船闸宽度,制造大型主力舰,从而迫使美国的同级别军舰难以迅速向太平洋战场集结。

•开战:不宣而战,或宣战与开战并举,实现事实上的不宣而战,充分利用突然袭击,尽量在初战中就取得重大战果。从甲午战争中的6月出兵,到日俄战争中旅顺偷袭,再到太平洋战争中的珍珠港偷袭,前后如出一辙。同时,日本还非常注重设置有力的开战理由,如甲午战争中标榜推动朝鲜独立,日俄战争中宣称抗击欧洲列强入侵,太平洋战争则公然打出大东亚共荣的旗帜。

•战争指导:立足和某个强国的结盟确保不会战败的底线,再通过高明的军事战略夺取尽可能多的战略要点,以在终战谈判中换取尽可能多的利益。如甲午战争中立足日英特殊关系,开战前即抢占釜山、仁川、元山、汉城四大要点,开战后又相继夺取平壤、大连湾、旅顺、威海卫、澎湖等要点。日俄战争则立足日英同盟,一开战就抢占朝鲜半岛,进而夺取辽东半岛,并伺机北上沈阳,且一度还做好了攻击哈尔滨的准备。太平洋战争则立足德意日轴心同盟,开战前即控制法属印度支那,开战后迅速抢占南洋资源地带。

•决胜兵器:战前即针对性的设计决胜兵器,以求达成出奇制胜的效果。如甲午战争中的三景舰,日俄战争中的下濑火药,太平洋战争中的大和级战列舰、九三式氧气鱼雷、精锐航空兵。

•特攻作战:如敌方战力过于强大,则尽量发扬精神力量,形成特殊战法,从而弥补武器之技术缺陷,使得该武器威力得以超常发挥。从甲午战争中的鱼雷艇夜袭,到日俄战争中的沉船堵口、驱逐舰夜袭,再到太平洋战争中的回天、神风。同样存在着一条不断强化的逻辑链条。

这就是日本甲午梦的深层实质。从这个意义上讲,日本的甲午梦也可以称之为日本的甲午战争逻辑。如果说日俄战争是甲午战争的深化,太平洋战争则是日俄战争的放大。

但是,日本终于没有赢得太平洋战争的胜利,其原因牵涉面极广,笔者另有专著检讨,此处仅指出和甲午战争较有关联的两点:

(1)日本之所以能连续赢得甲午战争与日俄战争的胜利,很重要的一个关键在于日本较好的实现了大战略和军事战略的协同,但此种协同主要依赖明治天皇、伊藤博文等个体的默契,战后并未将之学说化、制度化。相反,按照日本的宪政结构,内阁与军队均直接负责于天皇,在统帅权不容分割的幌子下,等于说是军队和文治系统形成平行关系,从而留下了内部裂痕。一旦遇上高水准的对手,日本的内在裂痕就不免转变成严重的战略内伤了。

(2)日本在甲午、日俄两战中的胜利,还要感谢对手都存在严重的内部问题,可以说当时的中俄两国都有不同程度的内伤在身,日本有强援压阵,又追求有限的战争目标,所以能连战克捷。但是,如果是和一个综合国力强大、内部缺陷极少的国家,打一场全面战争,就不是日本所能承担的了。如果再选错结盟对象,结果就更不堪设想了。

从这两点看太平洋战争,我们可以说,日本是“不逢其时,恰逢其敌”。不逢其时指的是日本错过了海权时代的黄金期,要在陆权复兴、超级大国形成的时代,在中、俄、美三个大陆性国家之间谋求崛起,难度极大。中、俄虽被其击败,但美国却是一个内部缺陷极少、国力极强的高水准对手。从表面上看,近代东北亚的历史以两次中日战争为波峰,呈现为中日对抗的一百年。但更深层的看,就会发现,这只是历史的明流,伏流其实是日美竞争的一百年。从黑船开关开始,美国一直在谋求向远东扩张。而当时的亚太地区,存在着三大战略真空区,一是东亚大陆(实质是不断衰落的中国),一是菲律宾群岛(实质是不断衰落的西班牙),一是夏威夷群岛(实质是虚弱不堪的原始岛国文明)。日本限于国力,只能由近及远,逐步扩张。其夺取台湾,目标就是要进而控制菲律宾,经略南洋资源地带;其在1886年1月与夏威夷签署移民条约,促成日本人大量移民夏威夷,则是为东进预设战略伏笔。都是非常高明的战略布局。

岂料强中更有强中手,就在日本和夏威夷签约的第二年,美国就发动政变,控制了夏威夷,并开始限制黄种移民。到日本忙于吸收消化甲午战争成果、并进而对俄备战的1898年,美国又正式兼并夏威夷,同时从西班牙手中夺取了菲律宾。这就彻底封堵住了日本东出和南下的战略通道,从而进一步挤压日本向东亚大陆扩张,使之陷入与中、俄的持久冲突中难以自拔。而美国则进退自如,既可收降日本为己所用,又能随时联合大陆性力量夹击日本。也可以说,日本的对美战略败局是早在1898年就决定了!如果说日本是中国的战略苦手,美国就是日本的战略苦手。而日本居然以为通过和德、意的结盟,可以确保对英、美的战略优势,更属致命性的战略误判,日本的甲午梦也就不免由梦幻般的胜利变为梦幻般的失败了。

但我们绝不能因为日本在二战中的失败就沾沾自喜,以为历史已经终结。而要理性的看到如下两个近乎残酷的事实:

其一:日本虽败,中国也只是惨胜。在日本仍不乏伺机再度战胜中国的构想和悄然准备。

其二:日本虽败,但其社会结构、民众素质、制造业基础、精英集团的水准,并未因之消失。对此,美国军政精英看的最为清楚。故而,和坊间的种种误传不同,美国并非是因为国民党在内战中的失败而扶植日本,更不是因为抗美援朝而扶植日本,而是在更早的时刻就在战略上选择了日本而抛弃了战时的盟友——中国。

何以如此?原因就在于,冷战初期对美国大战略形成产生重要影响的关键人物——乔治•凯南,对全球战略有一个非常独特的认识。他认为,美国的国力虽强,但也做不到承担无限责任,要把有限的资源用在必争之地的争夺上。在他看来,必争之地就是全球范围内五个至关重要的制造业与军事力量中心(centers of industrial and military power)——

•美国(United States)

•英国(Great Britain)

•德国和中欧(Germany and central Europe)

•苏联(the Soviet Union)

•日本(Japan)

这五个中心就像“strong point”(坚固支撑点)一样,具备支撑全球战略格局的能力。只有在这些地方,“才会得到所需要的气候条件、工业实力条件、人口和传统条件,它们将使那里的人民能够形成和投射一种两栖力量,那是倘若我们的国家安全要受到严重影响就必定要投射的”。 美国的大战略就是要控制五个坚固支撑点中的四个,以孤立、遏制最后一个敌对性支撑点——苏联。甚至于直到今天,美国对全球互联网根服务器的控制及分布,也还是与乔治•凯南的世界地图若合符节,更足令国人深思。

相反,当时的中国还是一个巨大而落后的农业地带,更像是一个不堪重负的战略包袱。假如美国和苏联争夺中国,首先就会陷入大陆性战争之中,从而有利于苏联发挥其地面重装甲部队优势。其次更要承担起帮助中国现代化转型的重任。但如果美国后退一步,立足日本、台湾、菲律宾,进行岛链遏制,就可以发挥海空军优势,扬长避短的克制苏联的陆战优势;同时还可以借助日本的固有工业基础,迅速整合出抗苏资源。

在这里,尽管乔治•凯南不会下围棋,但其显然精通其中的关键棋理:“精华已竭多堪弃,劳逸攸关少亦图。”中国虽大,可弃;日本虽小,必争。故而,乔治•凯南从一开始就看好日本,早在1947年他就明确指出:

“最终日本和菲律宾将成为足以保卫美国远东利益的太平洋安全体系的基石。”(美国)“在中国应停止承担不合理的义务,并谋求恢复美国对华的超然态度和行动自由。制定对日本的各项政策,以便保证其安全不受苏联的军事侵犯,同样也不受共产党的渗透与控制,并使日本经济潜力再次成为这一地区增进和平与稳定的重要力量。”

“一个真正友好的日本与一个有名无实的敌对的中国,美国会感到相当安全,它不会带来很大的危害。

“一个有名无实的友好的中国与一个真正敌对的日本,其危害已经为太平洋战争所证明。

“如果是一个敌对的中国和一个敌对的日本,事情就会更糟。”

作为国务卿的约翰•福斯特•杜勒斯(John Foster Dulles)进一步发展了这个战略设计。他认为:国民党败退台湾对美国影响不大,美国要做的是强化对中国的封堵,增加中国现代化转型的压力,进而间接增加苏联援助中国现代化的负担,当苏联不敢且不愿继续支持中国深度现代化的时刻,也就是中苏分道扬镳的时刻,同样也就是美国伺机介入,对欧亚大棋局重新布子谋局的时刻。 形成强固的美日同盟,显然是实现此一战略的重要基石。

这就是为什么美国冷战初期在欧亚大陆的西端不惜巨资展开“马歇尔计划”(The Marshall Plan),在东端却满足于“马歇尔调停”。当美国军方在1947年建议加强对国民党政府的军事援助力度时,国务院立即表示坚决反对,其中一个重要理由就是:“若对中国给予战略的承诺,将不符合美国的全球战略规划”。

由此可知,日本在战后的再崛起,绝非偶然事件,更非国共内战或抗美援朝的结果,而是一个长时段历史积淀的产物——日本至少还有强劲的利用价值,而同时期的中国至多被承认有某种利用潜力,甚至被当成一个急于甩给对手的战略包袱。追溯此种落差的起点,正在甲午战争的一胜一败。

中国的甲午病

和日本的辉煌胜利相比,对中国而言,甲午战争是一场彻头彻尾的惨败。从此:

•中日关系彻底改观。

•台湾的丢失等于被折断了一条大腿;辽东和朝鲜半岛的丢失,等于被扼住了咽喉;巨额赔款则造成了国家的重度瘫痪。从而进一步为日本释放出巨大的扩张空间。

•中国在陆权复兴的时代,打了如是一场灾难性败仗,不仅失去近百年来最有利的一个战略机遇期,更沦入持续衰落、全面内乱的持续灾难之中。可谓逆势大惨败。

如果再考虑到中日两国同在东亚,都是发展中农业国家,且都受到不平等条约的束缚,更不能不令后人困惑:何以战争会败的如此之惨?

立足正文部分的十五局复盘,我们大致可以归纳出如下六大致败病因:

1,一厢情愿的道德乌托邦

无论是对万国公法的迷信,还是对“不自我先开衅”的坚守,乃至对“以忠信为甲胄,以礼仪为干橹”的极度自信,都是一种一厢情愿的道德乌托邦的表现。其实质是理想主义彻底压倒现实主义的表现。

本来,理想主义与现实主义并不矛盾,相反,却恰恰具有高度的互补性。理想主义的本质是终点哲学,研究的是人们应该向什么方向、什么目标发展,以及为什么是向这个方向、这个目标发展。现实主义的本质是起点哲学,研究的是人们处在何种现实之中,以及此种现实是如何形成的。纯粹的理想主义者是道德乌托邦,往往自以为卓尔不群,本质却是脱离现实,其认定的方向和目标可能并不正确;或者虽然其本身正确,却永远找不到在现实世界中实现的坦途大道。纯粹的现实主义者则是精神的懦夫,永远只是在起点上原地踏步,并美其名曰知悉现实,实际上只是迁就现实,而不敢改变现实,甚至不敢深入思考现实。

因而,真正能推动历史向良善方向前进的,是懂现实的理想主义者和有理想的现实主义者。但晚清精英的主体恰恰奉行的是彻底的道德乌托邦。其原因在于:

(1)在漫长的农业文明时代,传统中国发展过于成功,从而导致如下两个结果:(a)中国的制度和文化均远远超越邻国,从汉字和儒学经典的传播范围就能清晰看出,这个时代的中国属于上位文明,从而形成了浓厚的文化优越感和道德优越感。此种优越感积淀过久,严重削弱了国人在国际政治层面的现实感觉。(b)在农业文明时代的在远东形成了“一超无强”的天朝体系,实质是令绝大多数邻近性国家追随自己,再与少部分远国保持平和关系,从而极大的限制了对抗性、竞争性思维的发展,疏于对抗和联盟关系的思考。

(2)自南宋以降,随着理学的兴起,儒家学说的心性学派大盛,外王学派则日趋衰颓。这就进一步强化了国人的道德性思维,而逐渐丧失了“霸王道杂之”的智慧。久而久之,“中国知识分子习惯以道德想象进行思考,你跟他不同就觉得你卑鄙,而不是理性地讨论问题。”

此种历经数百年积淀的文化传统,很难被几场战争的失败击倒。相反,当国人习惯于此种道德思维路径后,反而更执着于从道德层面思考问题。晚清文人官僚长期沉溺在科举考试的“学非所用、用非所学”之中,既忘记了中国何以为中国,也从未认清西方何以为西方。 李鸿章等具备实战经验的官僚,至少了解中国的现实事务,但无奈对1500年以来的现代世界极度隔膜,从而极大的限制了其思维能力和行动能力。正如本书正文部分揭示的那样,李鸿章等实务派官僚和纯科举出身的文人官僚之间,在道德立场这个问题上,实在是相似大于相异。

而西洋列强开启的现代世界,其实是一个多元化的无政府状态。国家间的竞争、对抗持久恒常,斗争手段虽屡有变迁,但围绕权力的国家间博弈始终存在,则是不争的事实。如果说工业化为这个博弈提供了前所未有的动力,全球化则将这个博弈推广到世界的每一个角落。国人纠缠于道德原则,反而把自己局限在过高的道德标准之中,进退失据。以中日关系而论,中国强势时大谈以德报怨,弱势时迷信万国公法。反而令日本可以在弱势时大谈中日亲善,以行缓兵之策;强势时则开关击敌,踏着中国的身躯步入列强俱乐部。如果说日本是“中国存在”的最大受益国,中国就是“日本存在”的最大受害国。

2,不合时宜的优势意识

在农业文明时代,国力和战力主要依赖人力与畜力,而人力与畜力的数量繁衍都依赖于土地,空间尤其是土地空间的大小直关国家的强弱。所以孙子才说:

“一曰度,二曰量,三曰数,四曰称,五曰胜。地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜。故胜兵若以镒称铢,败兵若以铢称镒。”(《孙子•形篇》)

同样的原因令管子认为:

“地大国富,人众兵强,此霸王之本也。”(《管子•重令》)

孟子亦认为:

“小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。”(《孟子•梁惠王章句上》)

但是,随着工业化、全球化的展开,全世界形成了“完成转型的先发群体”和“未能完成转型的后发群体”两大阵营。在同一阵营之内,空间大小和数量优势仍非常重要,但在不同阵营之间的对抗中,则呈现出先发国家虽小却强、后发国家虽大却弱的现象。甲午战争的背景,是中日两国的近代化转型。当日本在转型工作上走在中国前列,形成了不对称优势后,中国虽大,已没有多少优势可言。但国人陷在农业文明时代的思维定式中,意识不到已经不能从国家的大小上直观的判断国家间强弱。无形中形成了一种虚假的优势感。总以为日本蕞尔小国、黑子岛夷,不足中华上国一击,这就极大的麻痹了国人对日本的警惕,也严重妨碍了理性的对日备战工作之展开。

3,内倾型国家结构与脱离时代的国际政治观

在农业文明时代,中国对内习惯于大一统格局,对外安于一超无强的体系,严重钝化了与对等对手(此对等既包括力量对等,更包括文明程度对等)进行交往、交涉的能力,无意间形成了一种高度内倾型的国家结构。晚清始终没有也不愿正面1500年以来的国际政治事实,甚至迟迟不愿承认在这世界上还存在对等的外交对手。传统的涉外机构已存在“有礼部和理藩院而无外交部”的重大缺陷,遭到西力东渐的打击后建设的新机构也问题重重,包括总理衙门最初的全称,也不是“总理外国事务衙门”,而是“总理各国通商事务衙门”。更有意思的是,总理衙门别称“译署”,涉外教育机构叫同文馆。从中我们可以清晰看出此类涉外机构的特点是:(1)潜意识里仍不愿直面多元化的国际政治现实;(2)只知有国际商务,不知有国际政治;(3)翻译色彩过于浓厚,而缺乏战略和国际政治内涵。不知不觉中形成了“外语+外交礼仪+万国公法+国际商务=外交”的认识,在人才养成上步入严重误区,更意识不到,在多元化的现代格局中,外交对一国发展非常重要,甚至可以说是进入了内政服务于外交的新时代。能成为列强者无不是高度的外倾型结构国家,故而以外交部长为第一部长,外交官群体亦深具战略智慧和实战精神。但不幸的是,晚清的身躯虽然进入了这个新时代,头脑却还停留在有内政、无外交的传统格局中,始终无法形成敏锐的外交感,自然难以捕捉现代国际政治的实质,如此势必影响到国家战略的制定。等到八国联军事件后,列强强迫清政府将总理衙门改为外务部,并将该部置于各部之上,实质是让该部充当列强在华权益代理人的不光彩角色,这就进一步扭曲了国人对外交、外交官和外交机构的观感,更不利于中国的现代外交转型。实则是一个长时段的讳疾忌医、因噎废食。

4,战略能力的低下

正如日本在甲午战争中的成功及其在二战中的失败所揭示的那样,一个国家的战略能力对其国运影响极大。而一国的战略能力又来自于:战略家、战略思想、战略著作和战略教育机构的合力。

如上所述,在科学未兴的农业文明时代,实践的意义远大于学说。无论东方还是西方,传统战略家基本上都是生出来、打出来的,而很少是教出来、学出来的。此种战略家的出现带有很大的随机性,其能否得君行道,亦有很大的偶然性。且难以复制、传承。但是,进入现代之后,如何通过对战略史的研究,提炼战略思想,进而将思想学说化,学说教育化、制度化,就成了决定一国战略能力的关键。何以英美两国能萧规曹随的确立全球霸权?根本原因就在于,英国率先形成了被绝大多数精英认同的战略思想共识,乃至无论内阁如何更迭,外相往往不变,且无论是外交系统还是军事系统、商贸系统,都非常注重从国家战略的高度思考问题。而美国更近一步,完成了战略思想的学说化。今日美国聚集了全球百分之九十以上的战略家,这些战略家又几乎都是现代高等教育培养出来的精英,可谓青出于蓝而胜于蓝,最足令国人沉思。当年的日本虽然达不到美国的程度,却一度接近了英国的程度,所以形成了超过半个世纪的战略接力,其能战胜中国,横行东亚,甚至一度几乎实现其大东亚共荣圈的扩张目标,亦不能视为偶然。但终于没有形成传统,实际上是尚未完全达到大英帝国的战略水准。

5,轻视军事学说和军事条令建设

军人的任务是打赢现实中的战争,至于历史中的战争,是否了解、能否打赢,并不重要。尤其是在农业文明时代,技术变革周期漫长,科学知识低下,相对于研究,实践具有更重大的实战价值。在这个时代,学者往往带有半祭祀的性质,探讨的多是超越性问题。假如让这些人去教军人打仗,教农民种地,则必贻笑大方。此即孔子所谓“君子不器”、“吾不如老农”、“吾不如老圃”的时代背景。

进入现代之后,技术变革周期越来越短,科学体系日趋发达,战争行为愈来愈复杂化、专业化。必然要拆分出大量独立学科,要求军人掌握越来越多的专业技能,这些技能如在实践中摸索,不仅代价高昂,且缓不济急。相对于实践,课堂上学来的知识更有价值, 且成本低下、效率极高。所以必须建立完善的军事教育体系,发展完善的军事学说,进而将学说条令化,以贡献于军事力量的建设。

更何况战争和医学高度相似,不能随便进行活体实验,故而,军事学说就相当于医学理论,战争史则扮演了临床案例的作用。和平时代越长,越需要汲取间接经验。但是,自1500年以来,战争与技术的互动日趋专业化、复杂化、快速化,对现役军人而言,如果同时研究现实中的战争和历史中的战争,往往有“搏二兔不得一兔”的结果。不仅在军事体系内要建立专业的研究团队,以将具备实战价值的成品提供给战斗者以供参考。更要在军事体系之外,利用现代大学、研究所、智库,广泛利用各种人力资源,扩展战争研究的范畴和力度,从而为战斗者提供充足的间接经验。

德军参谋本部革命的重大意义之一就在于澄清了一个事实:现代战争日趋专业化、复杂化,从而造成了管理者和技能专家的分化。如何带领若干军队抵达某个地点,并落实某个既定行动,这是管理者的工作。带领多少师,在何等时间抵达何种地点,以何种形式遂行何种战斗,则是技能专家的工作。一支军队的主官主要发挥管理者的职能,但同时也要精通军事专业,至少要能判断计划的好坏。参谋则主要扮演技能专家的角色,其管理能力可以不够强,但军事专业能力必须超级强,从而与主官形成互补。同样的道理,在军事体系之外,也可以有高度专业的军事事务专家,这种人未必真能带一个营上战场,但至少知道在何等程度下如何合理使用军事力量。在这个新时代,一如学校体系培养出的农学专家可以指导农民种地。 系统训练出的军事事务专家,同样具有让职业军人求教战争之道的资质。这就是祛魅时代、后学徒化时代的现代教育力量。

因而,现代国家间的军事竞争,绝非单纯的“用什么战斗”的竞争,更牵涉到“如何战斗”的竞争。如果说前者主要是制造业与器物创新的竞争,后者则主要是学说竞争与条令竞争。

但不幸的是,清王朝受农业文明时代重实践、轻学说的时代特质的影响,潜意识里跳不出“战争中学战争”的思维限制。当光绪君臣以“将少宿选”为失败理由时,正说明他们在战后仍未认清现代战争的基本逻辑(参阅文末丁治磐关于日美中三国军事能力的评述)。而包括李鸿章在内的清廷要员,率多不懂军事学说和军事条令相结合的重要性,所以搞了一大堆纯技能性培训机构,而始终没有形成自己的军事学说体系。这种忽视,造成了清军上下战斗能力的极度低下,以至于落伍于自己使用的武器!从这一点上讲,就算清军有了更先进的武器,更充足的财源,甚至更先进的政治制度和精神信仰,最后还是很难取得战争胜利,或虽能胜利却必须付出极其惨重之代价。

6,系统性认知匮乏下的单一因素决定论

在农业文明时代,技术变革周期缓慢,资源有限,交通、通信能力低下,人类的活动范围和活动能力都有限,这就导致事务的复杂性和专业性较低。相对于对事务本身进行高度精密化、系统化的分析,传统精英更注重人的道德和基本素养。但是,现代化之后,随着全球化和工业化的展开,事务本身的复杂性、专业性空前提高,这就要求新时代的精英必须有一种高度专业化的系统性认识,才能把握关键,解决难题。

很遗憾,晚清精英深受传统格局的影响,将太多的精力耗费在“人”的问题上,而忽视了“事”的解决。事到临头,则寄希望于某个单一因素能戏剧化的逆转现实败局,无论是李鸿章对武器装备的迷信,还是徐继畬、郭嵩焘、张树声对民主制度的迷信,抑或日后一些学者对工业化、国民教育、经济基础、一神论宗教、文化传统、阶级斗争的迷信,本质上都属于单一因素决定论者,总想找到一个毕其功于一役的金钥匙,而忘记了现实的多元性和复杂性,是注定失败的徒劳。在甲午战争前,清廷军事转型和国家转型的失败,很大程度上都是此种单一因素决定论思维造成的失败。

总而言之,中国的甲午病,其实是时代变迁中不合时宜的农业文明病和天朝惯性病的综合症。如果说近代日本是“不逢其时,恰逢其敌”,晚清却是“虽逢其时,不得其法”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司