- +1

傀儡政权与流亡君主,谁才是国家正统?

1940年6月22日,法国政府代表同德国签署停战协议,宣布投降。6月25日,由菲利普•贝当元帅担任总理的法国新政府从波尔多迁往中部的克莱蒙费朗,但这座城市缺乏供政府各部使用的房屋,新政府在这里只待了一天,就急急忙忙地另寻去处。法国中南部的大工业城市里昂具备安置政府的条件,但新政府不愿设在容易受到工人压力的地方。最后选定了法国中部的温泉疗养胜地维希(Vichy),这里有大量空置的旅馆、赌场和沙龙,可以安置政府的各个部门。7月1日,贝当带着他的政府班子来到了这里。法国参众两院议员在维希歌剧院召开特别会议,废除作为第三共和国立国之本的1875年宪法,并授权贝当元帅制订一部新宪法。

依据新宪法而成立的维希政权被当时绝大多数法国人视为第三共和国的法统继承者,其正式名称叫“法兰西国”,是一个独裁主义的等级制国家,由贝当元帅担任国家元首。按照停战协议,德军占领法国最富庶的一半国土,包括经济最发达的北部、中部和大西洋沿岸地带(百分之六十六的耕地、百分之六十五的产业工人、百分之七十四的小麦产量、百分之七十的牛奶产量都在德军占领区内)。在1942年11月德军占领法国全境之前,占领区与非占领区之间的往来受到严格管理,甚至连通信都被严厉限制。此外法国每天还要向德国缴纳四亿法郎的高额占领费。另一方面,法国全境(包括阿尔萨斯-洛林及加莱海峡地区)的民政事务仍由维希政权管理。实际上到1940年冬天,许多贝当政府要员就对维希这座小城产生了厌倦,搬回有钱的地方——德国人占领下的巴黎去了。有趣的是,当时汪伪政府的许多大员也不愿住在萧索如鬼城的南京,而搬到了纸醉金迷的“孤岛”上海。

在法国的海外领地中,最初的反应是拒不承认战败。摩洛哥、叙利亚、印度支那等地的军事总督都以不同方式表达了要继续战斗的决心,并质问道:“法国究竟出了什么事,使得贝当元帅主持的政府,在我们已经庄严地保证不单独媾和时,竟要求缔结这种性质的和约?……我们乐于接受这项和约吗?根本谈不上。今天,(法兰西海外)帝国可以拯救法国。”但是,由于这些军人出身的总督具有强烈的等级服从观念,再加上受到效忠祖国的军人誓词约束,所有主要的殖民地在短时期的犹豫不决后,都同贝当政府站在一起了。只有微不足道的戴高乐将军逃往英国,举起了继续抵抗的大旗。

由于德国人狡猾地在停战协定里为其保留了一些“独立性”,因此维希政权并非严格意义上的傀儡政权,而是被后世视为“通敌政权”。它除了积极同纳粹德国合作,迫害犹太人、镇压共产党、仇恨英国人外,最恨的还是戴高乐及其“自由法国”运动,因为后者的存在本身就是对维希政权偏安于半壁江山的一种谴责。贝当元帅曾骂戴高乐是“我怀里捂活的这条毒蛇”。戴高乐派不仅被视为政治上的反对派,而且还被看作叛国分子。根据维希政权的法令,凡是离开法国或其海外属地以“逃避民族责任”者——也就是说,逃避接受法德停战协定者——都被剥夺法国国籍,其财产全部没收。在外国军队中服役的法国人都被宣布为应当处以死刑。

法国军人在“效忠于谁”这一重大问题上的态度决定了二战中法国的地位。当时法国军队绝大多数将领对共和制度抱着极端蔑视的态度,更倾向于支持君主专制或威权主义。这可以从一件事上看出来:在法国投降前一周,即1940年6月15日,法国政府在波尔多召开内阁会议,总理保罗•雷诺提出了一个“荷兰方案”:仿照前不久荷兰的先例,由武装部队总司令魏刚留在本土安排与德国的停战和投降事宜,而他本人将率法国政府前往北非继续抗战。魏刚这位极端蔑视共和制度的保皇派老将军当时就勃然大怒:他最不能容忍的就是“把荷兰女王和荷兰王国同法国总理和法兰西共和国相提并论”。日后魏刚在回忆录里写道:“一个君主同一个总理之间没有任何相似之处。前者可以宣称合法地代表一个国家,因为他的朝代父子相传,一直统治着国家。而在第三共和国生存的七十年中,总理算来已在百人以上,总理和君主之间又有什么相似之处?”

实际上,二战当中,盟国一方在“戴高乐和贝当谁能代表法国正统”这个问题上也摇摆不定。1941年美国国务卿赫尔说了一句“所谓的维希法国”,从而被戴高乐记恨了一辈子;美国向维希法国派去了正式的大使,并且运去大量医药和儿童食品等援助物资;1942年美军在法属北非登陆后,也并未让戴高乐派接管当地政权,而是让维希政权的二号人物达尔朗海军上将当高级专员、游离于“自由法国”运动之外的吉罗将军当总司令。这些事在戴高乐派分子当中激起了怨恨的情绪,并影响了战后法国与美英的关系:戴高乐在1966年3月9日宣布法国退出北约军事组织,北约总部也被迫从巴黎郊外的枫丹白露搬到了布鲁塞尔。此外戴高乐还积极反对英国加入欧洲共同体,并称英国是美国的“特洛伊木马”。对这位二战期间受到英美无数轻视因而怨气满腹的将军来说,这的确是很惬意的报复。

君主制国家的命运

在遭到纳粹德国入侵的君主制国家,“国家正统”的问题并不难解决:君主即代表了国家正统。尽管比利时政府已经迁到了法国的里摩日,但比利时国王利奥波德三世选择向德国投降。在此后的几年里,比利时的通敌分子肆无忌惮地滥用国王的名义,使得王室的声望一落千丈,并在战后引发了君主制危机(最后以利奥波德三世黯然退位而解决);而流亡伦敦的比利时政府则取代国王,成为比利时抵抗运动的中心。另一方面,由于比利时的战略地位和经济地位十分重要,因此德国没有在比利时扶植一个傀儡政府,而是直接由德国军事长官冯•法肯豪森实行军政统治。

丹麦的情况与比利时有些类似,国王克里斯蒂安十世在德军入侵时选择接受占领,并命令人民不要进行任何反抗。也因为如此,德国赋予丹麦一种所谓“模范占领国”的地位:驻丹麦的德军司令说丹麦是“在德军保护下的一个主权国家”,丹麦的政府、议会和宪法原封未动,军队和警察也获准保留武器。1940年12月,丹麦警察逮捕了三百多名示威的纳粹分子,理由是他们违反了未经批准便穿制服游行示威的法律,而德国占领军对此未加干涉。由于国王和合法政府均留在国内,因此在海外的“丹麦委员会”只有驻美英的公使和一些逃到伦敦的丹麦政治家参加。这种情况一直持续到1943年8月,德国借口丹麦爆发反德总罢工而对其实行了全面占领,克里斯蒂安国王宣布自己“成为一名事实上的战俘”,丹麦的抵抗运动从此全面展开。

荷兰和挪威的情况恰与丹麦和比利时形成对比。5月11日,荷兰王储朱丽安娜公主和丈夫登上了停泊在伊梅尔登港的英国海军驱逐舰“科德林顿”号,荷兰女王威廉明娜和政府成员登上了另一艘驱逐舰“赫雷沃德”号,连同荷兰央行的一百四十五吨黄金储备和三百三十八袋未切割的钻石一同撤到英国。此后威廉明娜女王作为荷兰国家法统的合法象征,领导着荷兰的海外领地、海军和商船队继续从事反对轴心国的战争。由于实在找不出在威望上能够与女王匹敌的人物来组建傀儡政府(甚至荷兰纳粹运动的头目安东•穆塞尔特也不行),因此德国的“帝国专员”塞斯-英夸特成为荷兰事实上的统治者和太上皇,荷兰纳粹分子的唯一用处是帮忙搜捕犹太人。

挪威在1940年4月9日清晨与丹麦同时遭到德国的突然入侵,但是与地势平坦狭小、不利于抵抗的丹麦不同,挪威军队凭借有利的地形,在冰雪覆盖的中部山区与英法远征军并肩作战了六十二天。直到法国崩溃后,挪威国王哈康七世和政府成员才搭乘军舰离开挪威,流亡英国。挪威的纳粹运动——“民族统一党”的头目、前国防大臣维德孔•吉斯林曾在1939年12月秘密访问德国,劝说希特勒抢在英国前面入侵自己的祖国,并在德军入侵时命令其党羽进行了臭名昭著的第五纵队破坏活动,因此被德国人任命为挪威所谓“国务委员会”的首席部长,而挪威真正的统治者也是一位德国派来的“帝国专员”:约瑟夫•特波文。

此后在挪威国内存在着四种政治力量:德国占领军和“帝国专员”;吉斯林及其伪政权,负责经济剥削、亲德宣传、伪法院和警察等国家机构(由于吉斯林伪政府遭到挪威国民的强烈反对,德国占领当局不得不在1944年亲自接管政权);广大的挪威人,他们又要养家糊口,又害怕失业,于是忙于日常事务,尽量避免和德国人合作,而且躲开吉斯林分子的污染;挪威抵抗运动,他们秘布于教会、学校、法院、工会,以及整个社会中,以“不列颠人虽然一向打败仗但能赢得最后一仗”来鼓舞自己。此外在海外还存在着一个继续战斗的自由挪威,包括一支世界上规模最大的渔业船队,一支庞大的快速商船队(百分之六十九的商船装有柴油机),一批经验丰富的海员,以及在加拿大多伦多郊外“小挪威”训练出来的新挪威王家空军。挪威流亡政府在国际关系上也发挥了重要作用:王太子妃玛塔是罗斯福总统的密友(也有人说他们是秘密恋人),流亡政府的外交大臣特里格夫•赖伊(战后成为首任联合国秘书长)则在孤立主义盛行的美国中西部地区掀起了反战宣传运动,这里的居民当中,许多是挪威移民的后代。

由于国王流亡海外,因此挪威抵抗运动也得以名正言顺地展开。1941年10月1日,挪威流亡政府宣布恢复对叛国分子的死刑,并且具备法律追溯力。1942年7月,吉斯林那个政党的秘密名册落到挪威爱国人士手中,一部分摘要在一份地下报刊上登出,引起通敌分子的恐慌,许多党员都惊慌失措地退党。盟军在诺曼底登陆后,一些“温和派”通敌分子为逃避和越来越不得人心的德国人合作,以及本国抵抗运动在战后的报复,甚至逃到瑞典,被挪威国民讥笑为“加入了划船俱乐部”。到1945年德国投降时,挪威剩余那部分最死硬的吉斯林分子发现自己无路可逃,有些人(比如冷酷残暴的伪警察部长约纳斯•利埃)选择了自杀,而吉斯林和他手下的几个“部长”则向挪威“祖国阵线”的部队投降了。在聘请两名专家对吉斯林进行详细的检查、确认其没有精神疾病后,挪威最高法院判处吉斯林死刑,并在1945年10月24日将其枪决。

斯洛伐克、克罗地亚:尴尬的历史评价

由于当地环境和被征服人民的可信任程度不同,德国在东欧采取了不同的统治方法。波兰和苏联的土地被直接吞并,德国在这些地区采取单纯的殖民地政策,并未扶植全国性的傀儡政权(1942-1943年党卫军在俄罗斯的库尔斯克州和布良斯克州搞过一个试验性的“洛科特自治政府”)。

另一方面,希特勒在捷克搞了一个“波希米亚-摩拉维亚保护国”,并且有一个名义上的自治政府。追随人数少得可笑的捷克法西斯运动头子盖达曾要求担任这个“保护国”的领袖,但被德国人轻蔑地踢到一旁,以二战前最后一任捷克斯洛伐克总统埃米尔•哈查为保护国的“总统”。尽管这个傀儡政府很驯顺听话,但德国人还是在1942年以“同情伦敦的捷克流亡政府”为由,处决了其“总理”阿洛伊斯•埃利亚斯将军。八十多年后,捷克政府于2006年为他举行了国葬。

“帝国保护长官”是“波希米亚-摩拉维亚保护国”至高无上的真正统治者,1941年保护长官冯•牛赖特被解职,由秘密警察头子莱因哈德•海德里希接任。海德里希一方面采取十足的恐怖镇压政策,另一方面,为了提高工业生产效率,也改革了过去捷克落后的社会保险制度,提高了重体力工人的脂肪和肉类配给,把一些被征用的庄园和别墅改为捷克工人的疗养院。伦敦的捷克斯洛伐克流亡政府担心这些措施会削弱捷克国内的抵抗力量,因此在1942年5月派特工刺杀了海德里希。此后德国果然发起了大规模的恐怖报复活动,而捷克人一开始所持有的那种“好兵帅克”式消极装傻和等待的态度也变成了积极得多的抵抗运动。

在东欧,希特勒还精心炮制了“斯洛伐克国”,用来对付他所痛恨的捷克人。其总统是战前就从事分离活动的民族主义者约瑟夫•蒂索神父,而受到德国人青睐的是“总理兼外交部长”沃伊切赫•图卡。后者以纳粹党为模式,在他的国家里组建了一个唯一合法的政党“人民党”。由于希特勒决心树立一个“顺从民族”的榜样,因此斯洛伐克获得了相当大的自主权,特别是经济方面。德国人帮斯洛伐克建起了采矿业、化学工业和木材工业,鼓励生产鞋子、毛纺品和玻璃制品,还采取了粮食增产措施。在二战希特勒的所有仆从国里,除了匈牙利以外,要数斯洛伐克人吃得最好。作为回报,斯洛伐克向苏德战场派去了十二万人的军队——不过,这支部队以松懈懒散、毫无斗志而闻名于东线。1944年8月,即华沙起义爆发后,斯洛伐克的民族委员会才发动起义,并导致德军全面接管这个国家。二战末期蒂索神父和图卡逃往奥地利,但都被盟军当局逮捕,并引渡给捷克斯洛伐克,随后被判处死刑。

希特勒在1941年进攻南斯拉夫主要是为了挫败塞尔维亚人的反德锐气,在此之后他就本着这样的精神进行统治。于是塞尔维亚人与波兰人和犹太人一样遭到同样残酷的虐待。如果有一个德国人被杀死,就要处决一百个塞尔维亚人作为报复,在欧洲其他地区,这一比例通常是一比五十。德国人有好几个月之久找不到一个塞尔维亚卖国贼愿意出来组织政权,甚至塞尔维亚法西斯运动的头子廖蒂奇也不愿意出面,德国陆军只得把塞尔维亚置于直接军事管制之下。但是最后米兰•奈迪奇将军同意担任贝尔格莱德傀儡政府的头子。这位将军从不认为自己是吉斯林式的人物,而是受到国王的托付,在异常困难的环境中设法为塞尔维亚保全实力。

德国人让奈迪奇组建塞尔维亚“救国政府”,给予其非常有限的权力,并招募一支小小的部队,称为“塞尔维亚国家警备队”。1946年英国人把奈迪奇引渡给南斯拉夫,但他在等待审讯时跳窗自杀了。奈迪奇被一些塞尔维亚民族主义分子视为时代的牺牲品和悲剧人物,在二战后一直有人致力于恢复他的名誉。南斯拉夫分裂后,奈迪奇的画像和其他历届塞尔维亚总理的画像一同挂在贝尔格莱德的塞尔维亚政府大厦中,直到2008年贝尔格莱德发生新纳粹示威游行之后,才被塞尔维亚公安部长达契奇下令移除。

南斯拉夫西半部成立的“克罗地亚独立国”是一个受到意大利庇护的傀儡国家,其“国王”是意大利萨伏伊王室的一位公爵,还组建了一个法西斯式的国会(也就是说用处主要是鼓掌)和一支“国家警备队”。这个国家仿效其法西斯意大利样板,但是缺乏后者那种蒙骗了外国观察家多年的表面上的效率。“克罗地亚独立国”的一项基本国策是以骇人的规模和手法屠杀塞尔维亚人、犹太人和吉普赛人。

克罗地亚“领袖”安特•帕韦利奇对塞尔维亚人采取的是类似希特勒对待犹太人的办法——集体灭绝,从摇篮里的婴儿到古墓中的死人一无例外。不过他不搞毒气室那样的“无痛处决”。意大利记者库尔齐奥•马拉帕特在1946年出版的小说《卡普特》里写道,他有一次去拜访帕韦利奇,在后者的桌子上看到一篮子东西。他一开始以为这是达尔马提亚的牡蛎,但是帕韦利奇告诉他这是忠诚的乌斯塔沙战士送来的礼物,同时骄傲地掀开篮子上盖的布——里面原来是四十磅塞尔维亚人的眼球。

克罗地亚的法西斯运动——“乌斯塔沙”里面有不少成员是这样一些人:对他们来说,对社会不负责任和犯罪是其本性的组成部分。他们在战前大多是形形色色的游民、懒汉、赌棍、冒险家、流氓、强盗和扒手,是一些心怀不满的失败者,是在一个正常而健康的社会中丧失了社会地位的底层渣滓。这些人在屠杀塞尔维亚人的过程中花样百出:玩腻了机枪扫射,就把塞尔维亚儿童装进桶里、堆上麦秆、活活烧死;厌倦了活埋,就用棍棒把塞尔维亚老太太活活打死;厌倦了用斧子砍头,就用锯把塞尔维亚东正教士的脑袋活活锯下来……这些歹徒执行其使命时如此残忍,甚至连德国和意大利官员也感到不安。克罗地亚的德军司令、老纳粹分子格拉斯•霍尔斯特瑙将军就曾为“乌斯塔沙”分子对塞尔维亚人犯下的暴行向帕韦利奇提出过多次抗议。不愿意消极等待屠杀的塞尔维亚富人和穷人一道拼死逃往波斯尼亚和达尔马提亚地区的森林,在那里参加了游击队。

冷战结束后,捷克斯洛伐克和南斯拉夫相继解体,新独立的斯洛伐克和克罗地亚不得不面对如何看待二战中两个傀儡政权的尴尬问题。如今的斯洛伐克共和国视自己为捷克斯洛伐克的两个继承者之一,而非二战中那个傀儡政权的继承者。但也有一些斯洛伐克人,包括政治家,把蒂索神父的傀儡政权称为斯洛伐克“第一共和国”(prva republika)。由于二战当中“斯洛伐克国”犯下的罪行相对较少,因此这些人不必面对太深的历史负罪感。斯洛伐克政府虽然曾在纳粹德国要求下驱逐过五万八千名犹太人,但在1942年获知这些人被送入奥斯维辛毒气室后立即停止了放逐,并对剩下的八万犹太人实行保护。

而对今天的克罗地亚来说,要正视二战当中“克罗地亚独立国”的战争罪行并与其画清界限是一件很困难的事。这不仅是由于民族主义情绪使然,而且因为在二战末期,南共游击队也曾对克罗地亚战俘实行过大规模的报复性屠杀,从而导致克罗地亚右翼分子也能够以“受害者”的悲情来装扮自己。1945年5月16日,超过十万名“克罗地亚独立国”的难民从奥地利被押往南斯拉夫,这支队伍一进入南斯拉夫境内,押送他们的部队就按照第三集团军司令科斯塔•纳吉的命令,对其中的低级军官、士兵和平民进行了大规模处决:臭名昭著的亚塞诺瓦茨集中营的一千五百名看守在马里博尔被枪毙了(这确实是罪有应得);一万两千到一万四千人在布雷堡被枪决;还有许多人被南斯拉夫军事法庭判处死刑,或被渴望报复的游击队成员处死,或被活着扔进斯洛文尼亚北部喀斯特地区的石灰溶洞中活活饿死。最极端的克罗地亚数据说有五万战俘和三万平民被处决(这个数字显然过于夸大)。上世纪九十年代斯洛文尼亚共和国的“集体坟墓调查委员会”在该国境内发现了五百七十多处集体处决死者的墓地。

东南亚:对日军侵略的“另类看法”

对轴心国怀有复杂感情的不仅仅是克罗地亚这样的东欧国家。在二战后独立的东南亚新兴国家,也不乏对日军侵略的“另类看法”。按照日本1938年公布、1941年开始实施的“大东亚共荣圈”构想,中国(包括伪满和伪蒙疆政府)、中南半岛、南洋诸岛,以及远至缅甸和印度的广大地区(将来还包括澳大利亚和新西兰),将成立由日本领导下的政治联盟、经济一体化、文化合作的地区。在文化上,这个“共荣圈”将成为“泛亚兄弟情谊、和平、和谐、忍让之邦”,将清除“资本主义、拜物主义、自私和偏见”,并宣扬日本的价值观念:对天皇效忠、优秀者统治、服从上下等级、妇女顺从。

日本把“大东亚共荣圈”说成“把亚洲人从西方白人帝国主义统治下解放出来”的运动。“共荣圈”内的各国名义上独立,实际是日本的保护国,国防和外交由东京负责。白人总督由日军司令官取而代之,再加上日本“大东亚省”的民政官员,对这些国家的军事、经济和政治严加控制。在他们下面是数千名当地官员,负责处理日常事务。对并非欧洲人殖民地的泰国,日本人暂时满足于通过现有的亲日政府进行统治。然而,没有过多少时间,日本的尾巴就在“被解放的亚洲人民”面前露了出来。日本占领军强行规定货币政策,强占铁路和商行,实行资源垄断,决定稻米和其他消费品的配给方法,并带来了难以避免的黑市买卖和贪污受贿现象。

日本人搞的“共荣圈”包括南京汪伪政权(名义上下辖伪华北政务委员会,但两者实际上都是自行其是的地方汉奸政权),溥仪的伪满洲国、德王的伪蒙疆自治政府、何塞•劳雷尔的“菲律宾共和国”、克立•巴莫的“缅甸国”,以及半独立的泰国。法属印度支那被置于日本的军事控制之下,至于英属马来亚、北婆罗洲和荷属东印度(今印度尼西亚)由于其重要的战略地位和自然资源,成为日军的直接占领地,日本人为获得当地人的支持,允诺在战争结束后让这些地区获得独立。新加坡岛被日本直接吞并,改名“昭南岛”。印度国大党激进派领袖钱德拉•鲍斯在这里成立了一个“印度流亡政府”。

另一方面,日本人在占领东南亚期间在当地青年中挑选骨干分子,并让他们接受亲日教育。这些由日本人训练出来的青年政治领袖在日本投降后领导了各自国家的独立运动。比如在日本统治印度尼西亚期间,日军释放了遭荷印当局监禁的印尼国民党(INP)党魁、民族主义领袖艾哈迈德-苏加诺,协助建立了一个由印尼人组成的政治组织“印尼国民中央委员会”,由苏加诺等担任领导人,让大批印尼人递补荷兰官员的职务。1943年,为表示日军与东南亚人民的“亲善协和”,日本还从印度尼西亚挑选了二十一名青年作为“南方特别留学生”前往日本本土参观访问和学习。

日本当局还在一些国家训练和装备了当地的武装,给予战后的民族主义者一支巨大的力量,一旦欧洲国家在战后企图恢复殖民地,可以发起抵抗。以在印度尼西亚成立的“志愿卫国军”(Giyugun)为例,这是一支由日本人训练、官兵都是印度尼西亚人的伪军。1945年8月日本投降时,这些“志愿卫国军”接管了雅加达、日惹、梭罗、玛琅和万隆的重要政府部门、企业、火车站和电台,有些日军军官还默许独立分子取走武器。在泗水,日军最高指挥官柴田弥一郎海军中将把大批武器交给了“印尼社会主义青年团”。为了感谢日本对印尼独立的“恩德”,印尼总统苏哈托在1988年授予六名前日本军人“纳拉亚勋章”。

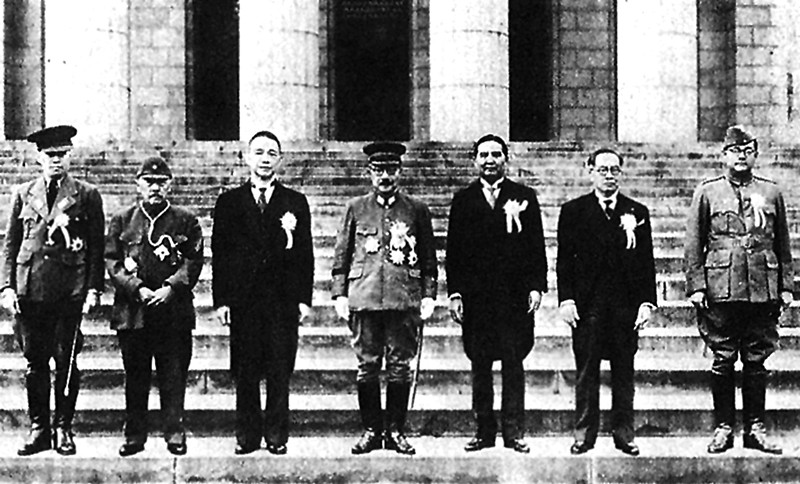

类似的情况也发生在缅甸。1940年,日本军方成立特务机构“南机关”,在中国海南岛训练缅甸青年组建“缅甸独立义勇军”,让其袭击英国和中国军队。1962年,原“缅甸独立义勇军”成员吴奈温发动政变,建立军人独裁政府,实行“缅甸特色社会主义”。为了感谢日本人的“功绩”,缅甸军政府在1981年向七名南机关成员颁发了缅甸最高荣誉之一——“昂山之旗勋章”。获勋者包括机关长铃木敬司大佐的遗孀,以及杉井满、川岛威伸、泉谷达郎、水谷伊那雄等原“南机关”特务。铃木敬司夫人随后把亡夫获得的这枚勋章捐给了靖国神社游就馆,成为日本右翼所鼓吹的“大东亚战争是解放亚洲民族的正义战争”的所谓“铁证”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司