- +1

东京毒气事件20周年,主犯仍未执行死刑,女儿出书为父辩护

在外界还没有真正理解奥姆真理教时便草草结案,只会令世界失去一个窥探宗教极端组织的良机,尤其是窥视哪些人最易受极端主义影响的良机。犯罪人的罪名与刑罚其实并不重要,重要的是如何实证现代文明的价值所在:在回家的路上,人人都有说话的权利。

“被尊师想念”与“被尊师赞扬”

如果要问战后日本恐怖史上最血腥、宗教史上最暴力、思想史上最惊心动魄的是哪天,答案肯定是1995年3月20日——在东京地铁释放沙林毒气,致十三人死亡、六千多人受伤的杀人事件。

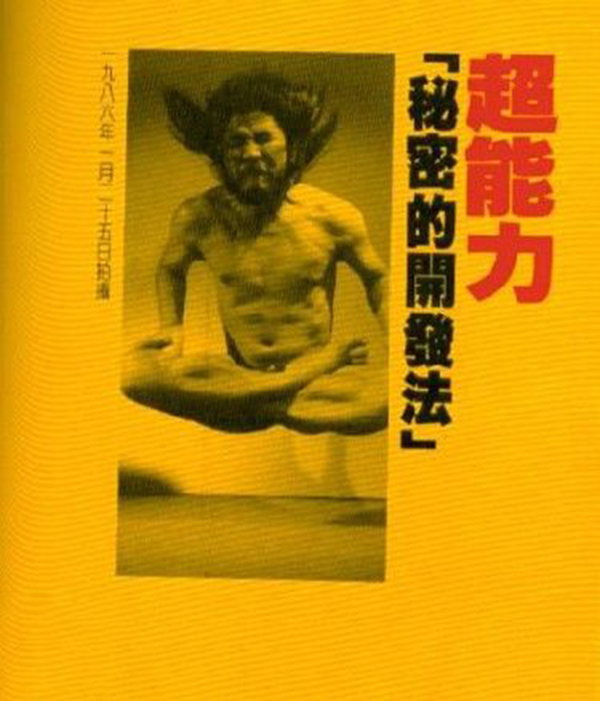

二十年了,它带来的问题仍悬在人类理智的门前:信仰究竟在什么地方出了问题?人又是在什么时候开始执迷不悟的?为什么在一个科学昌明的时代,一个看似不堪一击的“人会空中飘浮”的宗教神话,能击破众人的心?

奥姆真理教的教祖麻原彰晃(本名松本智津夫)在事件后两个月被捕,2006年被确定死刑,但至今还未执行。是日本法务大臣的签字还没有轮到麻原,还是另有隐情?就在人们猜测纷争之际,《停止的时钟》在3月20日这天出版。作者是麻原的三女儿松本丽华。

有日本人说,丽华是个重情义的女人。沙林事件那年,她十一岁。一个十一岁的小女孩,在朦胧中体验了什么叫瓦解,什么叫崩溃。也是在这一天,资深记者、著名学者田原总一朗说,他十一岁的时候,经历了8月15日战败的“玉音”播放。在第一学期,老师还说那场战争是正义的,但到了第二学期,老师又说那场战争完全错了。大人的说法转了一百八十度,还有何信用可言?是国家欺骗了国民。十一岁的丽华,是否也遭遇了周围大人们说变就变的欺骗?田原总一朗在问。他是在用自己的十一岁对照丽华的十一岁。自己的十一岁,是国家在犯罪,丽华的十一岁,看似是父亲在犯罪,但其背后是否有国家犯罪的影子?

今年已经三十一岁的丽华一边写书一边痛忆,“父亲被捕至今已二十年,我好像也死了二十年。自父亲从我眼前消失的那天起,我的时钟便戛然而止”。父亲被逮捕后的第九年零四个月,丽华才与他见面,他看上去好像是一个被毁坏的“人形”。曾经给予女儿温情的那个父亲,已经荡然无存。从那以后直到2008年,她总共探望了父亲二十八次。但每次除了听到父亲从喉咙发出杂音,其他什么也没有。她说父亲被彻底“击毁了”。这应该是父亲的本来面目吗?她现在也想每月见父亲一次,但就是不被允许。当听到父亲穿着尿布出庭的消息,她最初的感觉是,父亲从世俗中被解放了出来,进入了圣人的状态。

十一岁的丽华背着父亲是杀人恶魔的重负,无法上小学,无法上中学,无法上高中。大学倒是考取了好几所,但最后都被拒绝入校。二十岁的她走投无路,将原本给她发放过入学通知书的文教大学告上法庭。讲法理的法庭判定该大学“出身差别”的做法违宪。胜诉的她最后接到了该大学的开学通知。她同时还将拒绝她入学的和光大学与武藏野大学告上东京地方法院,要求赔偿精神损害。

1995年3月,奥姆真理教开始导入日本的省厅制度,虚拟国家构成,细化阶级。“正大师”是教祖麻原“尊师”称号的次级称号。十一岁的丽华就被父亲宣称为アーチャリー正大师(アーチャリー是梵语,意谓先生)。沙林事件后,其他“正大师”都被抓了,丽华成了教团中唯一一个“正大师”。

在这位“正大师”笔下,奥姆真理教被描述得像日本的村镇,自己的父亲就是憨厚可亲的村镇长。她在书中写道:

事件与裁判,对我来说都是无法忍受的。我继续保留我的观点。都说我父亲策划了事件,但我没看到过父亲亲自下指示的模样。父亲面对弟子们显然不能自圆其说的证词,就失语患病了。我的母亲,作为妻子和母亲的她,如果能对在病中接受审判的父亲稍有点责任心的话,我或许就有其他想法。但母亲什么也没有做。所以守卫父亲的事情只有我们这些孩子来做了。我是相信父亲的。在没有亲耳听到父亲说些什么之前,我绝对不会断罪父亲。即便世界上都将他视为敌人,但我还是将他视为我的父亲。

意味深长的是,丽华在书中提出了这么一个奇妙的观念:“被尊师想念”与“被尊师赞扬”。这个“被想念”与“被赞扬”是不是这场大事件构图中的关键词,是不是为其父亲辩护的最好托词?

你即便死了情又何堪?

就在丽华说出“被尊师想念”与“被尊师赞扬”这个奇妙组合的同时,麻原的四女儿松本聪香,这位在1989年出生、沙林事件发生时只有五岁的女孩,在今年3月19日接受了富士电视台安藤优子的采访。下面是采访节录: 问:在沙林事件二十周年之际,你最想说的是什么?

四女:想对被害者和遗属说声对不起,请接受我的谢罪。

问:今天想对作为死刑犯的父亲松本说什么?

四女:想听到父亲对被害者真正谢罪的声音。

问:在法庭上他对当时的一切罪行都沉默不语,你是怎样想的?

四女:自己做的事都不敢正视,表明我的父亲是个没有胆量、没有情分的人。

问:由于父亲的原因,你的人生变得如此苦难不堪,你是怎样想的?

四女:如果说不憎恨的话,那是说谎。我有过一百次以上的自杀行为。

问:你姐姐出版了新书,你是如何看的?

四女:姐姐还没有对被害者谢罪,而且书中的一些说法,据我所知与事实不符。

问:如何看阿莱夫(奥姆真理教解散后派生出的一支宗教团体)?

四女:我认为阿莱夫危险。因为肯定杀人的教义没有变,所以很危险。

此外,在3月17日接受共同社采访时,聪香说,父亲的死刑绝对应该执行。

一个认为父亲的死刑判决应该立即执行,一个认为父亲是否与事件有关还存疑。四女儿和三女儿的认知差距究竟从何而来?是麻原将只有两岁的三女儿带去印度修行的缘故?还是麻原从一开始就轻视出生在静冈奥姆教团设施内的四女儿?不得而知。但是有一点可以肯定的是,在沙林事件十五年的时候,四女儿聪香出书告白:《我为什么成了麻原彰晃的女儿》(德间书店,2010年)。

那为什么成了麻原的女儿?她在书中这样写道:

沙林事件的那年,我刚五岁。父亲的虐待和与妻妾同居的异常生活,刺痛了我幼小的身心。周围最高干部的言行、悄悄进行中的恐怖计划,都使我不寒而栗。而当我去监狱探视父亲时,父亲用右手遮住自己的嘴,用只有我能听得见的声音,悄悄地叫我的名字。之后,又很快恢复到原先的痴呆状。这次面会使我感觉到父亲是在“诈病”。

一个说父亲是在有意识地装疯卖傻,一个说父亲变得痴呆是被折磨所致。究竟四女儿的说法准确还是三女儿的准确?四女儿聪香在书中还透露了父亲荒淫无度的生活,如强逼女信徒吞服他的精液,身边有一百名情妇,私生子女至少有十五人。而这些在三女儿丽华的书中一个字也找不到。

在谈到写这本书的动机时,聪香写道:“我十五岁的时候才知道事情的全貌,十六岁便从家里出走。离开奥姆的庇护想自立。执笔写书的理由是想对被害者谢罪,是想对支援过我的但现在又联系不上的人表示感谢。我一直记着一位校长对我说过的一句话:‘你的命只有一条,而你父亲杀了那么多的人,你即便死了情又何堪?’”

思想是奥姆的真犯人?

姐妹两个对事件、对主犯这种主体性认同上的差异,令日本社会惊讶:奥姆教事件真的结束了吗?法庭对麻原的审判、对奥姆教的审判触到本质了吗?二十年后的今天,奥姆教思想在日本究竟还有多大的影响?会有麻原第二诞生吗?

这令人想起日本研究基督教思想史的宗教学者大田俊宽。他在2011年3月出版《奥姆真理教的精神史》(春秋社),在书中就奥姆教产生的土壤问题这样设问:奥姆教真的是1970至1980年代日本精神状况的产物吗?他作出了否定的回答。

他将自己的学术视点放置在信仰基督教的“鬼子”身上。他说奥姆真理教是对罗马主义、极权主义和原理主义宗教崇拜的产物。如果说这三大主义构造了近代西方,那么奥姆真理教用这三大主义构造了当代日本。从本质上说它们都是反时代意志的集合体和混合物。所以在奥姆真理教的真正罪人究竟是谁的问题上,大田既不认可“麻原独断说”,也不认可“弟子暴走说”,他的视野投向了无实在的在——思想。大田认为思想是奥姆的真正罪人。

大田举例说,对麻原审判采用的是一审终审制,没有二审、三审。为此法庭受到日本舆论的尖锐批评。之所以如此,是因为在审判过程中,麻原早早就将自己封闭于一个妄想的世界中,不能自拔。在这个状况得不到任何改善的情况下,继续审判只能是徒劳的、无意义的。麻原的思考被厚厚的妄想层所覆盖,从某种意义上说,他只是被妄想所驱动的人。从这个事实出发,大田得出这样的思考:“奥姆教是从灵性进化论思想潮派生出的一个宗教团体。”“奥姆教思想的根干是灵性进化论。”

大田在书中论述到,如果挖掘灵性进化论源流的话,十九世纪后半叶活跃于俄罗斯的布拉瓦斯姬夫人必须纳入视野。当时基督教信仰受到了达尔文进化论的打击。在这样的背景下,布拉瓦斯姬夫人将交灵术和进化论融合,创了一个叫做神智学的新兴宗教。神智学认为,从真正的意义上说,人的进化不仅是肉体水准的进化,还应该包括灵性水准的进化。人有七个阶段的进化,当物质进化达到极点,就会转向灵的进化。更通俗地说,从物质到精神,就是神智学教义的全部。

对此大田得出一个看法:从这点来说,奥姆教也擅长向一般人提供非现实的快乐世界。其体现者就是麻原和他的干部。奥姆教内部经常使用“种的转换”这一语言,表明当代人类被物质的欲望所束缚,需要肃清这些,推进灵性的建设。这是不是奥姆教的布局?其最终目的是否也想尝试物质到精神的大转换?2012年6月,奥姆教的最后一名逃犯高桥克也被逮捕。在他的个人物品中有一本日本思想家中泽新一的《三万年死的教义》(角川书店,1993年)。而中泽新一的另一本书《彩虹的阶梯》(中央公论社,1993年)则是奥姆教信徒喜欢看的书。据原信徒野田成人交代,教团中除了麻原的书,就是《彩虹的阶梯》。不记得麻原对这本书是如何评说的,但其信徒确实用这本书作某些参考。

对此,大田最后的结论是:奥姆教的本质是思想的问题。为什么长达十七年的审判不能触及奥姆问题的本质?就在于在日本现行的法制体制下,无法对思想问罪。再加上日本人有挥之不去的战时“近代超克”的历史记忆,也成了奥姆教的一个思考原点。不过大田再三强调,奥姆真理教的产生绝不是日本佛教内部导出的东西,而是随着“鬼子”的近代思想终焉而形成的一个“怪胎”。当然,并不是说日本佛教界就此可免责了。

对死的恐惧和对现实生活的不满,是任何主义、思想和宗教的出口。当时的奥姆教设施里就贴着这样的大标语:人会死——绝对会死——必定会死。这和描述死体慢慢腐败最后成白骨的“九相图”一样,只有一个目的,就是让你时刻意识到死。意识到死,你就会恐惧,但信仰可以减轻恐惧。为此很多宗教都宣称自己的这套东西能保证在“极乐净土”和“天国”的轮回转生,保证死后的场所。奥姆真理教也不例外。而对“没有终止的日常”社会无法忍耐的弱者,就将伪装成父亲的教祖麻原视为唯一依靠。这是不是大田所强调的思想是奥姆教的真正罪人的真意?这是不是追问奥姆教事件有没有结束的真意?

最终用来收尸的容器

森达也这位出生于广岛县的著名知识人,在沙林事件六个月之后,最先将镜头对准了奥姆教的信徒。他用两年多的时间,推出追踪奥姆的纪录片《A》,将一枚硬币的正反两面呈现在观众的眼前:“他们”(年轻的奥姆教信徒)和“我们”(警察、媒体、受害者、正义的你我)。当权力、正义、公愤毫无遮挡地毫无顾忌地对准他们的时候,如何将“他们”的卑劣、“他们”的虚伪、“他们”的阴暗、“他们”的残暴,用一种真诚和真实表现出来?他们是否也有话要说?如果剥夺了他们的话语权,是否也反映我们自身存在的暴戾和缺陷?

森的拍摄手记这样写道:

奥姆教的信徒,当然还有沙林事件的实施犯,如果与他们见面的话,就会发现他们也是善良、善意和纯粹的人。看不出是恶人和被洗脑者。如果从这个视角展开的话,我们只能得出一个结论:善意的他们干出如此凶恶的事件,肯定是体系本身出了无法修复的故障。或者更明白地说,是现行体制的必然。他们知道播撒沙林的理由是因为麻原的指示。

麻原又为什么下指示?森说,这里有一个死与生转换的宗教思想在内。死后去天国或净土,如果真是这样的话,现世受苦还不如死去的好。如果用这个想法套在他人头上的话,那么,这个人干了坏事,干脆把他杀了。这个发想也就是奥姆后期的“ポア”(Phowa)思想(原为密宗术语,表示一种禅定的训练。后被奥姆真理教引为其教义,认为杀死恶人让其高境界地变身,故是正当的)。当初人们嘲笑奥姆教的这个思想,但是奥姆教的信徒却很认真地思考这个“ポア”是否具有宗教的成分。本来麻原应该在法庭上说话,但是他完全被摧毁了;在漫长的审判中,如果得到适当治疗,麻原稍有恢复的可能性还是很高的,但是这个社会没有这个选项。即便有这个选项也没有给麻原。其结果就是社会危机意识的高涨,反社会的集团化在加速。这与当今的日本国家状况是相连的。

问题的难点在于,池鱼听道,飞鸟在道场盘旋的蛊惑人心,又恰恰证明,精神的磁场有时根本让人无法拒绝,更让人无法不为此鼓噪甚至献身。森的纪录片追踪过一名叫荒木的信徒。有一天他在街上被警察盘问。围观的人群中有一位老妇人劝他从良。说到现在还执迷不悟,实在是“黑的白不了”。当荒木问她做一回“正常人”是什么意思时,她理直气壮地摆出弱肉强食的道德经:做老板指挥别人。而荒木对此的回应是:“这样的话,我情愿做一个传道人。”

从这个对话中,你看得出究竟是谁出了问题吗?是主流价值遭遇了挑战,还是遭遇了挑战的主流价值行将变身?如果是这样的话,这与将滥杀无辜称为善行的麻原时代,在本质上有什么不同呢?

这就令人想起,沙林事件中最后一位被审判的被告人高桥克也曾经说过的话:“在逃跑过程中我多次想,把末日裁判提前降临给普通人,用这种手法惩罚世界究竟好不好?”杀了那么多无辜之人, 在十多年后思考的重点竟然是“好不好”的问题。这就如同麻原宣称自己能空中飘浮打坐一样,把自己装进去的同时也把全体都装了进去。或许为此故,研究沙林事件的国选律师、法律家、宗教家中岛尚志在最新出版的《奥姆教为什么没有被消灭?》(好书房出版,2015年)一书中,提出五大设问:一、为什么现在奥姆信徒不减反增?二、既然属于颠覆国家的罪名,又为什么对各个犯罪者做个案来审理?三、麻原一审公判累计二百五十七次,但还是没有追踪到事件的本质,检察方的重大失误在哪里?四、林郁夫有两个命案被判无期,横山真人没犯命案却判死刑。这是为什么?五、高学历的年轻人关注奥姆真理教的两个至今未提及的原因究竟是什么?

这五大设问在笔者看来可以归结为一个问题:奥姆真理教科学技术厅大臣村井秀夫曾经开发出一种叫做PSI的修行装置,设计者将电流的波动与教主麻原的脑波协调一致。教团以一百万日元强行卖给信徒。为什么要与麻原的脑波一致,为什么要强行卖给信徒?原来这种强行的脑波一体的修行装置,就是要信徒相信教主绝不会犯错,任何质疑他指令的人精神与肉体都得死。而恰恰是在这一点上,有日本学者指出,在外界还没有真正理解奥姆真理教时便草草结案,只会令世界失去一个窥探宗教极端组织的良机,尤其是窥视哪些人最易受极端主义影响的良机。其实森的纪录片就可理解为朝着这种窥视的一种努力。在窥视中,我们发现犯罪人的罪名与刑罚其实并不重要,重要的是如何在窥视中证实现代文明的价值所在:在回家的路上,人人都有说话的权利。

这正如村上春树在《约定的场所》中所说的:那些人并非处于“尽管身为精英”这一语境中,恰恰相反,可能正因为身为精英才一下子跑去那边的。当人们无法从现世事物中发现价值的时候,奥姆真理教对他们就是一个理想的“容器”。尽管这个容器最终也只是用来收纳尸体的一个道具。 ■

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司