- +1

专访 | 狄宇宙:丝绸之路的开端不是张骞,战国就出现了

狄宇宙(Nicola Di Cosmo)教授曾担任新西兰坎特伯雷大学中国史专业高级讲师、剑桥大学克莱尔学院(Clare Hall)研究员,之后,又在哈佛大学任教六年(1993-1999)。现为普林斯顿高等研究院、上海纽约大学客座教授的他,长期致力于东亚古代史,尤其是中国与中亚从古至今关系史的研究。他的代表作《古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起》,正如北大罗新教授所说,“在中国大受欢迎,对游牧起源的分析,对汉匈关系的历史探索,以及对中国史学传统如何处理游牧帝国问题的考察,都是非常有冲击力的,给了中国读者很大启发”。这篇访谈,集中体现了他对内亚研究某些关键问题的看法。4月15日下午,他将在复旦大学文史研究院主办的“复旦文史讲堂”主讲“努尔哈赤的君权与早期满洲国家的形成”,这是他近年来的学术兴趣。

澎湃新闻:在包括中国在内的全球内亚(Inner Asia)史研究者中,很少有人如您一样,既关注过游牧起源时期的历史,比如与秦汉对抗的匈奴帝国,又关注内亚最后的荣光——满清。可以说,您对内亚史的两端都进行了深入研究,都出版了广受好评的专著。近些年来,您又领导了一个有关蒙古高原气候变迁的研究项目,初期成果涉及对成吉思汗蒙古帝国崛起时代气候特征的解释,这说明您又涉及蒙古史的研究了。您是不是有计划全面地探索内亚游牧社会各个时期的历史,然后写一部新的内亚史呢?

狄宇宙:现在,我们已经有了很多关于内亚各个帝国的不同版本的通史,却几乎没有什么引导初学者入门的关于内亚史研究的方法论著作。我已经尝试了多种多样的内亚史的研究方法,并不仅仅局限于只为特定领域的历史学家所掌握的语文学方法(philological approach)。因为内亚历史的“清晰度”很低(从十七世纪以来,一直到现代时期,都是如此),我们需要尽可能地利用一切能够利用的证据,这里面就包括考古材料和科学数据。与此同时,我们也必须深入地理解,内亚游牧社会的组织架构究竟是什么样的,它是怎么运作的,这些游牧社会在漫长的历史过程当中,如何与其他的社会进行互动,它们内部又是如何互动的。我们还必须对这些民族的宗教信念和政治文化有较之以前更为全面、深入的理解。一直以来,人们不断地强调农耕社会对游牧社会的影响,把太多的注意力集中在了这一点上面。然而,这些游牧社会自始至终很大程度上都在自主地不断向前发展,并没有受到太多外力的干预。绝大多数时候,他们并不需要一套成系统的书面文字,那是因为他们的社会并不建立在科层制官僚社会的基础之上。只有当游牧民族的势力发展壮大,对外扩张,并且征服了其他民族之后,对他们来说,使用书面文字才是有必要的。从这个角度来看,我们不妨将内亚地区视作一个语言实验室:在这里,许多新的文字系统被发明了出来,或者得到了修正。

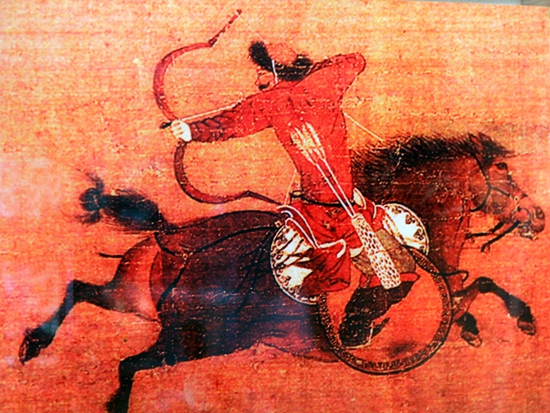

今天的我们有了更多的科学技术手段来辅助我们研究游牧民族的历史。举例来说,DNA研究方面的突破,使得我们终于有了可能去追踪历史上不同民族是如何从一个地区迁徙到另外一个地区的。伴随着这些持续不断的迁徙活动的,是源源不断的物资交流,同时,这些游牧民族所拥有的技术,也在这个过程当中得以传播开来。就像我们所知道的那样,许多宗教就是通过这种方式,才在内亚地区广泛地得到传播。事实上,“丝绸之路”这个概念,与游牧民族的迁徙运动之间有着非常密切的联系,游牧民族在丝绸之路的形成过程当中起到了至关重要的作用,从而也就在世界历史当中扮演了非常重要的角色。

正因如此,我想,将来如果有机会的话,我会写一部从以下角度切入的书:内亚史研究的方法,以及相关概念的形成。这比写一部新的内亚史要来得更加重要。我想,与其把精力花费在一部关于内亚的通史性质的著作上,还不如去努力思考并认真寻找,究竟如何才能够正确地对内亚史进行诠释和学习。

澎湃新闻:您的专著《古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起》(Ancient China and Its Enemies:The Rise of Nomadic Power in East Asian History)在中国大受欢迎,对游牧起源的分析,对汉匈关系的历史探索,以及对中国史学传统如何处理游牧帝国问题的考察,都是非常有冲击力的,给了中国读者很大启发。在此书出版后,您又写过多篇论文,进一步从中国史书中的民族志(Ethnography)的角度,讨论中国传统史学对游牧社会和游牧帝国的叙述(discourse)。您似乎很注意比较西方晚期古代(Late-Antiquity)和中世纪早期(Early Medieval)史学传统中对野蛮人和游牧社会的史学表达。对中国学界来说,这是非常新颖的话题。能否请您谈谈,这种比较对您认识中国传统史学中的内亚有什么意义?

狄宇宙:我写作《古代中国与其强邻》的初衷,主要是为了建立一个全新的学术范式,以便更好地研究如下问题:古代中国与处于中国北方的各民族之间的关系,尤其是那些建立了庞大帝国的游牧民族。不管中国还是西方,传统上总是习惯于非常简单地以两分法来处理这类关系,视作文明与野蛮的对峙。事实上,我试图在以下两个重要问题上引入一个历史的视角:一、游牧民族的兴起以及东亚地区游牧民族复杂的社会架构和政治组织形式;二、传统中国关于游牧民族的历史书写的发展过程,在我看来,这种历史书写自从司马迁在《史记》中非常精准地提供了有关游牧民族的族群特征的信息之后,就发生了极为彻底的转型,某种程度上,这无异于一场“智识上的革命”。这也成了未来内亚各民族历史的一个参考框架。

在这本书中,我想写的是一场“范式的转型”。书的标题形式事实上借鉴了卡尔·波普尔那本《开放社会及其敌人》。这是一本我非常欣赏的著作,而且对我起到了相当大的激励作用——之所以这么说,是因为这本书是卡尔·波普尔在新西兰居住的时候写出来的,巧的是,当我写《古代中国及其强邻》时,我也正好住在新西兰。不过,中译本把原来标题中的“敌人”(enemies)改成了“强邻”。对我来说,这种改动当然并不能算错,因为匈奴毫无疑问是中国的一个强大的邻居,但我并不清楚为什么译者会做出这样的改动。这本书只出过第一版,现在我正在着手修订,打算出一个新的版本。

在欧洲,种族(race)、族群(ethnicity)问题总是和二十世纪的历史紧密地关联在一起,尤其容易让人联想到为法西斯主义、国家社会主义(也就是纳粹)这些意识形态提供支持的种族主义理论。这些理论被刻意地用于解释蛮族入侵时期德国民族的形成和德国国家的建立。第二次世界大战结束之后,为了回应种族主义理论的挑战,欧洲的历史学家纷纷开始关注罗马帝国衰亡以后欧洲各国的形成这一问题,并着手研究其中的族群问题。到了二十世纪八十年代,关于罗马帝国衰亡后欧洲各国建立过程中,族群(ethnicity)与族群形成(ethnogenesis)的问题,欧洲的中世纪学家们展开了激烈的辩论。这个时期,就是所谓的“蛮族入侵”时期。在我看来,这个时期有一些重要的特征,与中国历史上汉朝以及隋唐时期极为相似。两边都是大的帝国衰亡,新的历史主体出现。两边都是几个外来民族入侵旧帝国的本来领土,并建立了全新的国家。两边都是族群在新的王国和朝代的形成过程当中扮演了非常重要的角色。正因如此,对欧洲与中国的历史学家来说,欧洲蛮族入侵时期与中国汉唐王朝的对比研究,是一个重要的比较史学研究领域。至于中国传统史学,它所采用的视角,常常会限制一些新的重要研究路径的提出。

需要进一步指出的是,前面提到的中西两个时期,也是大迁徙的时代,东方和西方之间由此产生的联系,值得深入研究。举例来说,率先在东亚形成的政治概念,是怎么随着某些民族的迁徙而出现在欧洲,就是一个很值得研究的问题。“可汗”(khagan)这个词是阿瓦尔人带入欧洲的,但它最早却发源于居住在蒙古地区的鲜卑、柔然这两个民族。正因如此,生活在内亚地区的草原游牧民族实际上起到了勾连东方与西方的作用。这段历史,对建构中世纪时期的“全球史”而言是至关重要的。

我认为,基于以下两个原因,中西历史学家非常有必要展开合作:一、与欧洲相似,中国在南北朝时期也出现了旧帝国解体、外来蛮族建立新的国家这一情况,与此同时,在新的国家形成的过程中,产生了许多与族群有关的问题,这些学术课题对中西历史学家来说都是十分有趣的,值得共同携手研究;二、在亚洲与欧洲之间不断迁徙的草原游牧民族,促进了各种形式的知识的传播交流,这是一个比较史学中极富魅力的新的研究维度,需要坚实的合作基础才能展开研究。

澎湃新闻:一般都同意,内亚研究(Inner Asian Studies)面临着方法创新的难题。在内亚研究者中,您似乎是少数几个能够均衡使用考古学、人类学、民族学(Ethnology)、语文学(Philology)和历史学方法与资料的学者之一,而且您在许多专门技术领域,如军事文化和气候,也都有深入的研究。您对研究方法的开放态度,给学界同行留下很深的印象。您可否就各学科之间方法的借鉴、这种借鉴对内亚研究的创新方面,谈一谈学科现状,以及您的建议和设想?

狄宇宙:就像我前面说的,内亚史常常被称作“低清晰度”的历史:存世的文献数量极为有限,而且这些为数不多的文献还分属好几个不同的语言文字系统,其中最重要的有:拉丁语、希腊语、阿拉伯语、波斯语、汉语、突厥语,以及主流的欧洲语言,如英语、俄语、德语、法语等。根据所研究的历史时期的不同,研究者也就需要不同的研究方法。举例而言,对早期历史的研究来说,考古学是必需的,但是,这样一来,我们就会面临一个问题:哪一种考古学?当我研究匈奴与中国的关系的时候,我发觉摆在面前的是不同的考古传统和考古学派。关于匈奴的考古学主流研究分为两大流派:苏联 / 俄罗斯学派和中国学派。时至今日,又多了一个蒙古学派。这些学派都建立在不同的研究前提与研究方法之上,这样一来,想要在考古学的范畴内定义什么叫“匈奴文化”就没那么容易了。另外,关于游牧民族的历史起源,不同学者起初提出了不同的理论解释,西方学者所依据的是人类学理论,俄罗斯和中国学者所依据的是刻板的社会进化理论,双方的理论一经提出,都沿用至今。事实上,这些理论往往没什么可靠的文献或者考古依据。最后还有一个问题是,不少研究对考古材料的分析常常缺乏坚实的历史文献基础,从而导致最终得出的结论大可怀疑。

如果我们把时间再往上推,问题会愈发棘手,因为游牧民族是缺乏历史文献记载的,他们的历史本来就超越书面文字。事实上,中国传统史学中关于游牧民族出现的书面记载远远晚于北方地区真正形成游牧民族的时间。许多研究者似乎认为,游牧活动的出现,是社会发展到某一阶段线性进化的产物;也有人认为,游牧活动的出现是对环境变化的回应;还有人认为,游牧活动的出现,是受有明确边界、有专业分工的社会(如农耕社会)影响,从而被动地发展出了另一种专业分工。这就是所谓的“合作进化主义”。1994年的时候,我发表过一篇文章,批评“两极对立”式的研究方法:假定南方的农耕社会(也就是中国)与北方的游牧民族(都是蛮族)在文化、经济以及政治各方面都截然对立。时至今日,多亏科技发展,我们已经了解到,哪怕是某些最为典型的草原,仍然存在一定面积的农田,而过去我们一直认为,这些草原上的居民都以放牧为生。古代气候研究,包括其他各类科学研究都给予我们内亚气候与环境变迁的信息,让我们得知在不同历史时期,内亚游牧民族的经济活动是如何根据气候与环境的变化而变化的。

我本人关于内亚历史的观点一直处在动态发展之中,建基于对我所能获得的时间、空间的材料以及相关历史文献的精细研究之上。举例来说,像游牧民族不可能有农业活动,或是所有游牧社会的经济、政治特征都相雷同这类学术观点,就是因为预设的偏见太过强烈,以至于不能针对所研究的具体民族与历史问题展开切实的分析。另外,关于游牧民族政治组织形成的研究,也存在这个问题——事实上,游牧民族并不都以同样的方式建立帝国。

当然,要想研究游牧社会的发展及其对外关系,的确需要一些理论支持,比如人类学。对我来说,我会根据获取的材料不同,而选择不同的研究方法,如基于考古学证据的历史分析、考古人类学、古代气候环境研究——当然,还有最基本的文献解读。内亚历史研究是一个再好不过的实验室,可以进行不同类型的历史研究方法实验。

澎湃新闻:您肯定了解,现在中国清史学界非常关注美国的“新清史”,有批评的,也有赞扬的,有些争议与政治有关,有些则是学术方面的。虽然您在满清史研究上很有成绩,但一般并不认为您属于“新清史”学派。那么,您怎么看“新清史”呢?从学术方面,您觉得“新清史”有什么贡献和局限呢?

狄宇宙:“新清史”学派得到了为数众多的美国学者支持,这些学者当中,尤其以欧立德(Mark Elliott)最为突出。在我看来,“新清史”是各类舶来学术观点的混合物,其中包括了日本的满蒙研究,还有欧洲的满洲学、蒙古学研究(主要基于德国学术传统)。这些学术观点被捆绑在一起,以一个全然不同的名称输入美国。不管是日本学术传统还是欧洲学术传统,清朝研究的主要学术根基是对蒙古和满洲的研究。但美国的中国学研究传统却与日本、欧洲不同,尤其是在二战以后,随着东亚研究的兴起,美国的清史研究就此与日本、欧洲的汉学传统相剥离。美国学者对“晚期中华帝国”的研究,主要关注以下问题,如中国的现代性研究、西方列强的冲击以及鸦片战争等。培养了许多知名中国学家的哈佛费正清学派对中国学的坚持是最为彻底的,几乎不使用除汉语外的其他任何语种。因此,这种在清史研究中将蒙古和满洲重新纳入视野的学术潮流,或许应该称之为“美国新清史”,因为这意味着美国学者开始重新亲近旧有的清史研究传统,并没有开创什么新的清史研究流派。

当然,新清史学派声称他们也关注许多不同于传统清史研究的问题。这方面贡献最大的是柯娇燕(Pamela Crossley),其次是欧立德,再次就是研究族群问题以及满族在清史中的特殊地位的学者。诸如满族在清史中的特殊地位这一类问题不可谓不重要,但与“新清史”这个名称不相配,因为这并不是一种新的清史研究路径或者理论取向。事实上,与其说“新清史”提出了什么新的历史研究方法(使用非汉族语言的文献材料自然不算,因为这并非研究方法),还不如说它体现出了一种更加包容多元、更具学术敏感性的研究视野。

美国的新清史研究主要侧重于两个方面。首先是帮助清史研究摆脱太过局限狭隘的传统“汉化”模型。其次则是培养年轻一代清史学家使用汉语文献以外其他语种文献的能力。美国年轻学者的视野由此得以打开,接触到了更为丰富的文献材料,进而拓宽了学术视野,构想出更多的学术课题,如满族社会史,又如清朝军事史、边疆史,这些课题的研究材料在非汉语文献中都非常丰富。从这个角度来说,我认为,接下来美国学者与中国学者将会更为紧密、频繁地合作,因为满语、蒙古语档案正在源源不断地成批出版,中国学者已经开始利用这些文献了。

我本人对清史研究的观点非常简单:利用一切能够利用的资源,提出有趣、重要的问题,并且努力地予以正确解答。现在,我的研究集中于清朝的起源问题,广泛地利用了包括满语、蒙古语在内的文献,关于满族是如何取代强大的明朝的,我非常感兴趣。

澎湃新闻:很多学者非常关注您近年领导的蒙古高原气候变迁研究。当然,这个研究目前还在进行之中,但您对该项目的成果有哪些期待呢?香港大学的章典(David Zhang)连续发表了几篇讨论欧亚大陆气候变迁与宏观规模人类危机的文章,对气候变迁与战争和人口变化之间的关系有十分大胆的结论。您对他的研究一定是很熟悉的。您如何评价他的研究?你们的研究和他的区别在哪里?

狄宇宙:章典关于气候变迁与历史发展之间的关系的研究,建立在相当精巧的数据分析的基础之上。根据章典及其他学者的观点,这类研究可以为气候变迁与历史事件之间的因果关系提供证据。这种通过对两个事件之间相关关系的分析来证明两个事件是否存在因果关系的数理统计方法,有时也被称作“格兰杰因果关系”(Granger causality)分析法,是2003年诺贝尔奖得主、计量经济学家克莱夫·格兰杰(Clive Granger)提出的。

章典的研究已经受到了一些学者的批评,如范家伟2010年时就发表过一篇文章。我认为,像章典这样通过数理统计分析研究历史事件的气候学家,他们的研究存在两个基本问题。第一个问题是,对历史学家来说,要弄清哪种类型的历史事件应该与哪种类型的天气条件搭配,是非常困难的。气候学家关于因果关系的时间序列分析常常需要在相当长的一个时间段之内进行,在这个时间段内,究竟选择哪种类型的历史事件加入分析,实在难以取舍。如果我们把不同类型的全部历史事件不加区别地加入分析,就会发现,一次轻微的暴动,一次局部的战争,甚至一个王朝的覆灭,在时间序列上都会被一视同仁,这对历史学家来说毫无意义。第二个问题是,气候数据多大程度上与历史事件相关。在我看来,仅仅通过统计手段,是无法将发生在中国北方的旱灾与发生在中国南方的叛乱联系起来的。我们知道,仅仅是在中国内部,就有着非常丰富、彼此差异极大的气候类型,更不用说内亚地区了。迄今为止,我们的数据积累还相当有限,并没有涵盖每个历史时段和地区,不足以支撑我们得出一般性结论。那句诅咒般的“相关性不等于因果性”仍然是成立的。在历史学家眼中,章典的论述很容易被归结为历史决定论,至少也是还原论。

不过,章典与其他学者的论文引发了历史学家的讨论,同时能帮助我们更好地理解气候变化对社会转型和政治变迁可能产生的影响,因此还是值得重视的。包括章典在内的学者应该考虑到这样一个事实:历史学家的工作不是去寻找某些历史事件发生的“根本”原因或者“主要”原因,而是尽力去理解不同原因以及不同事件之间的内在联系。气候学家构建的旱灾-歉收-粮价高涨-小规模暴动-大规模叛乱-王朝覆灭这根因果链在历史学家看来实在过于简化了,历史学所关注的问题要复杂得多。另外,历史学家也几乎从来不在气候学家所关注的那么长的时间段下进行学术研究。

不管怎么说,基于中观尺度的研究,还是有助于弄清特定气候现象对历史事件的影响的。而且对内亚史研究来说,这类研究是非常重要的,因为游牧社会对剧烈气候变化的适应性远远不如农耕社会。

澎湃新闻:最后要提一个宏观问题,就是内亚史与整体史(general history)之间的关系。传统历史学的重心历来都在欧亚大陆的两端,即欧洲和东亚,处在中间地带的内亚史,似乎处在从属的、修饰的和边缘的地位。现在研究内亚,除了历史细节方面的澄清和呈现之外,在您看来,内亚史如何有助于我们认识整个欧亚大陆人类的历史?换句话说,内亚研究对我们现在的历史学可能会有什么贡献?

狄宇宙:内亚史、比内亚史更为宏观的欧亚史乃至全球史之间的关系这一问题,都必须历史地加以理解。内亚地区曾经有过扮演重要角色的历史时期,也有过完全边缘化、处在外围位置的历史时期。因为更为关注大型文明的缘故,传统史学对内亚并不怎么重视,但如果我们能够历史地看待内亚地区的话,我们就不会同意传统史学的视角。尽管两千年前汉帝国与罗马帝国这两个世界史上最重要的帝国彼此几乎没有关联,在欧亚大陆的两端,内亚地区的历史却与这两大帝国联系密切。强调人类进步、把文明作为历史发展主体的欧洲启蒙运动完全忽视内亚的存在,把世界多数地区视作可有可无的配角,这就不是历史地看待问题。

正因如此,我们首先必须明确一个事实:内亚地区有自身独特的历史发展动态,通过研习内亚史,我们能对位于欧亚大陆两端的东方与西方有更为深入的理解。

所谓丝绸之路的历史,也存在同样的问题。这是一个人为建构的概念,并不能令人满意地揭示真实历史事件之间的关联。在最近发表的一篇论文当中,我尝试作了如下论证:中国与内亚地区关系的发展,并非汉朝时张骞出使西域带来的成果。早在张骞以前,内亚地区与中国就存在大量交流了,我们从考古调查中能非常直观地看到这一点。正因如此,张骞出使西域这一特定历史事件不能被视作丝绸之路的“开端”。中国与内亚地区很早就产生了联系,大规模的商贸往来更是远在战国时期就频繁进行,在我看来,这是因为伴随着中原汉族地区军队的扩张和骑兵的引入,中原与内亚边疆的毛皮、马匹还有运输动物的贸易越来越发达。战国时代旺盛的军事需求导致了各类牧区产品的进口。正是通过这种途径,用来偿付牧区产品的中原丝绸制品,就此进入内亚各个游牧民族的交易网络。只有站在这个角度上,我们才能理解为什么公元前四世纪至公元前三世纪的巴泽雷克墓冢以及与之相类似的考古遗址中,会发现丝绸以及其他来自中原地区的物品。

内亚史上有几个关键历史时期,对全球史都产生了重要影响,如公元前一千年下半段、公元四世纪至七世纪、蒙古对外扩张的十三至十四世纪以及内亚各地区与新建立的清帝国以及沙皇俄国发生密切联系的十七至十八世纪。在我看来,未来的内亚史研究者应该把注意力聚焦在这些研究领域上。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司