- +1

亚历山大·索科洛夫:电影的发展过于急促,需要慢下来

对于俄罗斯导演亚历山大·索科洛夫(Aleksandr Sokurov)的印象,始终停留在纪录片《对话索尔仁尼琴》里。他亦步亦趋跟在大师身边,俨然是一位忠实的门徒。当然,这种印象也可能是来自他的非虚构作品的一种强化,例如《俄罗斯方舟》、《母与子》、《第二层地狱》等。

在我看来,索科洛夫没有像他的老师塔科夫斯基那般,对影像与哲学的关系达成一种终极的迷恋。而是犹如一位能工巧匠,将俄罗斯艺术的各种形式融会贯通,最后以契合的影像语言呈现出来,让观众得以重新发现那些作品。在不仅是电影,而是生活本身都如风火轮一般急速向前的当下,这样一位习惯于回望与沉淀的导演非常罕见。能够在今年上海国际电影节的大师班上,看到他的名字赫然在列,相当令人惊喜。

两位名家对谈:俄罗斯导演亚历山大·索科洛夫(左)和意大利电影制片人马可·穆勒

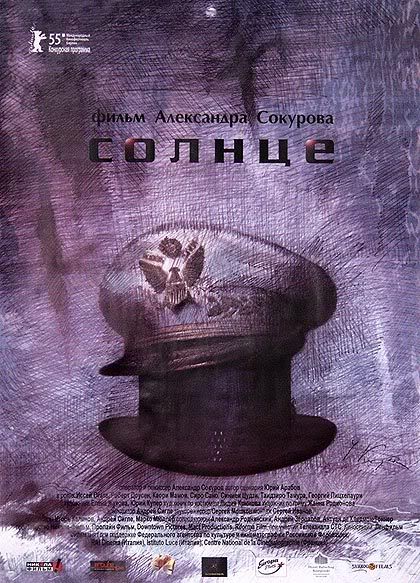

在大师班上,与索科洛夫导演进行对谈的,不是别人,正是曾执掌威尼斯等多个国际电影节、今年担任上海国际电影节评委的马可·穆勒(Marco Müller)。在电影节开幕前夕,恰好有机会采访到这位中国电影走向世界的推手,才知道原来他也是索科洛夫导演的伯乐。出于对索科洛夫的欣赏,马可·穆勒还曾多次想方设法为他的作品募集投资,并亲自出任《摩罗神》和《太阳》两部影片的制片人。而索科洛夫根据歌德名作《浮士德》改编的同名影片,拿下威尼斯电影节金狮奖的那一年,也恰恰是马可·穆勒担任威尼斯电影节艺术总监的最后一年。

2011年,索科洛夫凭借《浮士德》获得威尼斯电影节金狮奖

聊起这位认识将近三十年的朋友,马可·穆勒表示索科洛夫平时为人非常内敛,并不喜欢出席公众活动,因此这次通过远程视讯的方式参加上海国际电影节的大师班,实属难能可贵。

连线那一头的索科洛夫坐在他的作品《母与子》的海报前

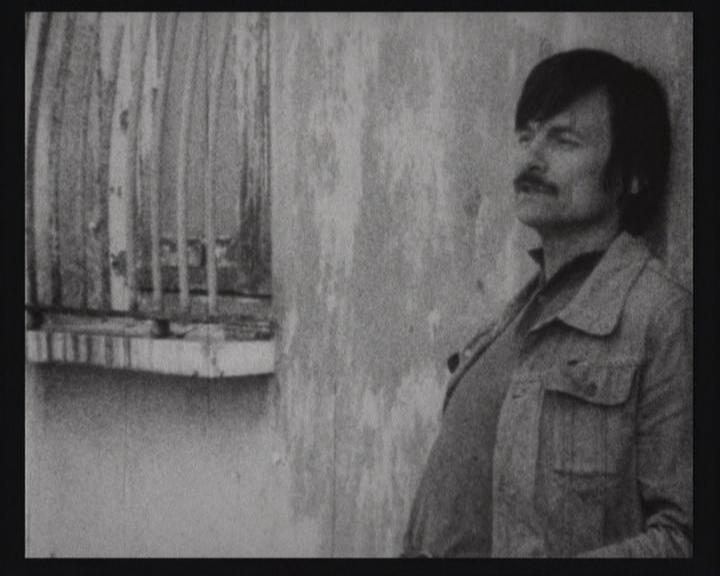

连线那一头的索科洛夫坐在他的作品《母与子》的海报前,《对话索尔仁尼琴》里的敦实青年已经成了头发灰白的老者,嘴上的那抹胡子不知从何时起不见了,门徒被时间雕琢为大师。在上海戏剧学院沙扬老师的主持下,索科洛夫谈及与马可·穆勒的友谊、对电影的认识、作品中最常出现的死亡意象、新人新作等话题。

《对话索尔仁尼琴》剧照

虽然整场大师班历时不到两个小时,但索科洛夫的艺术积淀已可见一斑,而且不止于俄罗斯艺术。在开场向观众打招呼时,他就提到:“视觉艺术和其他的技术、科学有着天壤之别,把我们联系在一起的,仅仅是我们对艺术的热爱。中国诗人王维将艺术视作顿悟,一种对生活的思考方式;如此一来,我们通过对艺术的追求,便能达成互相理解。我相信在座各位中的许多人也在进行着类似的哲学思考。”至于当前电影的发展及中国电影的看法,他也无意一味颂扬,而是坦诚地表达自己的观点。

亚历山大·索科洛夫

【对话】

《俄罗斯方舟》模糊了时间和空间的边界

沙扬:首先想请问两位,你们的友谊是如何开始的?

索科洛夫:我们两个人感觉就像已经认识了一辈子。我觉得我们好像兄弟,他是哥哥,我是弟弟。我想引用一句中国的古语来说明我们的关系:“路遥知马力,日久见人心”——我们的友谊经过了时间和人心的考验。当初,他在我最困难的时候向我伸出友谊之手,那还是在苏联时期,我当时的境遇有些复杂,作品还无法公开放映。马可是第一个把我推向世界的人,让我的作品得以在鹿特丹、佩萨罗、洛迦诺这些欧洲电影节上放映。从这层意义上来讲,他可以说是我的欧洲教父。

马可·穆勒在大师班上

马可·穆勒:首先我想强调的一点是,在我看来,亚历山大·索科洛夫的电影有一种纪实性的取向,这种取向会加强时间和空间的概念。我第一次看他的电影就是这样的感觉。那是在非常特殊的情形下。1980年代的时候,苏联电影家协会(注:又称为“苏联工作者协会”)里有一个协调冲突委员会,这个委员会负责把此前束之高阁的作品重新翻出来,其中的大部分最后都能获得平反。

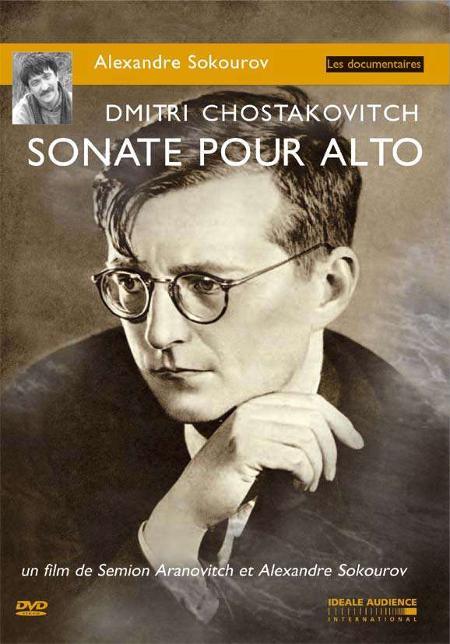

当时,我是意大利佩萨罗电影节的总监,苏联电影家协会的安德烈·布拉沃经常会把他们平反的那些作品交给我。有一天,布拉沃告诉我,有一位年轻导演拍了几部中等长度的作品;这些作品应该算是纪录片,但偏向于诗意的风格。我马上就表示很感兴趣,接着看到了《中提琴奏鸣曲——肖斯塔科维奇》,就这样发现了亚历山大·索科洛夫。

《中提琴奏鸣曲——肖斯塔科维奇》海报

于是,我马上决定把包括《中提琴奏鸣曲》在内的他的一些中篇作品,拿到1984年的佩萨罗电影节去做全球首映。我还告诉当时洛迦诺电影节的总监:你一定要重视这位青年导演,他很快就会拍摄第一部剧情长片。到了1987年,洛迦诺电影节就选定他的剧情长片处女作《孤独人类之声》参加主竞赛单元,结果拿到了铜豹奖。

《孤独人类之声》剧照

马可·穆勒还曾多次想方设法为索科洛夫的作品募集投资,并亲自出任《摩罗神》和《太阳》两部影片的制片人。图为《太阳》海报

沙扬:索科洛夫导演的《俄罗斯方舟》以一镜到底的方式拍摄而成,在世界范围内取得了巨大成功,在中国影迷中也引发了观影热潮,能否谈谈这部作品?

索科洛夫:作为电影工作者,我一直有一个理想,就是实现伟大先驱塔可夫斯基的想法,拍摄一部毋需剪辑的长片。就我对当代中国电影的了解,很多导演比较喜欢使用蒙太奇的手段,通过剪辑的技术呈现故事,但我个人并不是很喜欢这种方法。

《俄罗斯方舟》剧照

我非常崇尚电影艺术的自由感,不希望以剪辑的手段强制观众去接受作品。一镜到底意味着时间和空间达成统一,这需要一个非常大的拍摄场地。大家可能知道彼得堡的名胜艾尔米塔什博物馆。当我想到要拍摄一部无剪辑的影片时,自然而然就想到了那里,别无他选。因为艾尔米塔什博物馆是一座汇集了世界各地艺术珍品的宝库,在那里拍摄一部电影,能通过艺术把整个世界连接在一起。

还有很重要的一点是,我们应该带着一种善意回望过去。有时候,当我们追忆往昔时往往心怀不甘,但我还是想通过这部影片传达一种善,一种我对过去的感谢之情。

沙扬:那么,作为索科洛夫当初的伯乐以及后来的合作者,马可·穆勒如何看待《俄罗斯方舟》?

马可·穆勒:我刚才也说了,索科洛夫的所有作品都诠释了他个人对于时间和空间的概念。可以说,他创始了一种新的——不应该说是实验性的——跨时代的电影吧。索科洛夫拍过一系列名为《挽歌》的中短篇作品,在我看来,他的所有作品连接在一起,就是一组宏大的挽歌。

沙扬:《俄罗斯方舟》从时间上来看是非常自由的,在古代和现代之间穿梭;而在空间上又有非常惊人的调度。我们很感兴趣你是如何考虑用一镜到底的方式完成影片的叙事结构。

索科洛夫:这部电影的确没有遵循线性叙事。对于电影艺术来讲,时间和空间的一致性是它的特性之一,这同文学、绘画、建筑等其他艺术形式都不一样。《俄罗斯方舟》展现的时间和空间是一个整体,必须要模糊时间和空间的界限,把两者统一起来。

《第二层地狱》中,主人公不得不面对父亲的突然去世

只有艺术才能挖掘死亡蕴藏的价值

沙扬:我们能从索科洛夫导演身上发现非常深厚的文学积淀,他的影像可能因此才呈现出一种非常独特的美学风格。请问马可·穆勒,当你们聊起电影的时候,他在哪些层面的认识给你留下深刻的印象?

马可·穆勒:我觉得,他每次拍电影都是一种新的探索。过去他告诉过我,他认为电影还是个婴儿,需要有人引导;毕竟电影只有一百年的历史,而文学已经沉淀了几千年。不知现在他是不是还抱持这样的看法。

索科洛夫:确实,我跟马可始终在讨论电影是什么样的艺术,它经历了哪些阶段,甚至可不可以把电影称之为艺术。马可是持完全相反的观点,我们也常因此发生争论。

就艺术的角度来讲,电影蕴藏着巨大的能量;但从内容的角度来看,电影相对来说还是比较薄弱的,呈现的多是一些基础性的东西。电影就像是一个有点调皮的少年,有时候可能会故意把家里的碗啊、碟子啊打破,或者把家具弄坏,但是我们又不知道他这些行为的真正目的是什么——个人认为,电影正处于这样的一种阶段。

我觉得,电影作为艺术还没有把一些最基础的东西、把它的ABC积淀下来,当然也没有其他艺术形式的一些神圣的规则。目前来看,它的发展速度是比较急促的,这可能因为导演的艺术生命是有限的,而观众也在追求视觉上的享受。现在,电影每年的产量非常多,包括中国的、欧洲的、拉丁美洲等等的。我想,我们开车需要追求速度,但在生活当中,还是需要让自己能够慢下来、沉淀下来。

沙扬:说到文学,索科洛夫的导演生涯中也曾将经典作品搬上银幕,比如《浮士德》,还有根据《包法利夫人》改编的《拯救与保护》。对于这两种艺术形式的转换,想请教两位有什么看法。

《浮士德》剧照

马可·穆勒:我想我只能谈谈索科洛夫作品与文学的关系。其实,不仅是《浮士德》与《拯救与保护》,他相当多的作品都取材自文学。我认为,这是他通过电影实现的一种再创作。他一直认为文学比电影重要得多,而他本人则通过的电影改编为解读文学,提供了一种新的维度。

索科洛夫:我想要去改编的文学作品,一定满足几个要求。首先,它的情节要非常有意思;同时,它必须经过时间的考验;而且要体现作者本人的世界观。有时我们认为一部电影了不起,并不是说它本身怎么样,而在于作为它的基础的文学作品是伟大的。我们电影导演去改编一部伟大的文学作品,很多时候是过于自信了,因为假如没法赋予它一些新的东西的话,那没有意义。然而,我们电影导演往往就是这么一群过于自信的人。

《拯救与保护》剧照

其实,我在把福楼拜的《包法利夫人》改编为《拯救与保护》的时候,想表达的东西并不多,仅仅是想反映主人公爱玛的悲剧性。至于文学作品蕴藏的哲学思考,我们恐怕只能通过阅读原著去领会了。相比文学,电影与生俱来有着种种限制,甚至可以说它有时是微不足道的。但是通过电影,还是可以表达人对事情态度以及生活的状态。比如说王维,我们不一定能通过电影呈现他的顿悟,但是可以呈现他的人生历程。

沙扬:马可·穆勒提到你曾说过,“艺术不止源于生活,更是高于生活、独立于生活的这样的一个平行世界。”能否再阐述一下这句话的内涵。

索科洛夫:老实说,我不太记得自己说过这么富有哲理的话了。以我个人对于艺术的认知,我认为艺术始终在教导我们如何面对死亡,去适应这样一种生命的结束,并进行哲学思考。

我们可以在银幕上看到一个人是如何死去的。比如一群人会围绕在濒临死亡的人的周围,拉着正在逝去的人的手;我们也常在电影里看到送葬或是和一个人永久告别的画面;抑或是葬礼之后第一夜的情节,它给人非常沉重、压迫的感受。然后,人会睡过去,再醒来时,已经是新的一天。工人会去上班,学生会去上学,农民下地干活,作家就继续写作。

电影最重要的任务就是帮助人在面对死亡的发生后,能够清醒过来,生存下去;它也可以帮助我们做好迎接死亡的准备。只有艺术才能展现一个人濒临死亡的状态,去挖掘其中蕴藏的价值。

沙扬:马可·穆勒和索科洛夫在发掘和培养电影的新生力量上都做了非常多的贡献,想请两位谈谈这个方面。

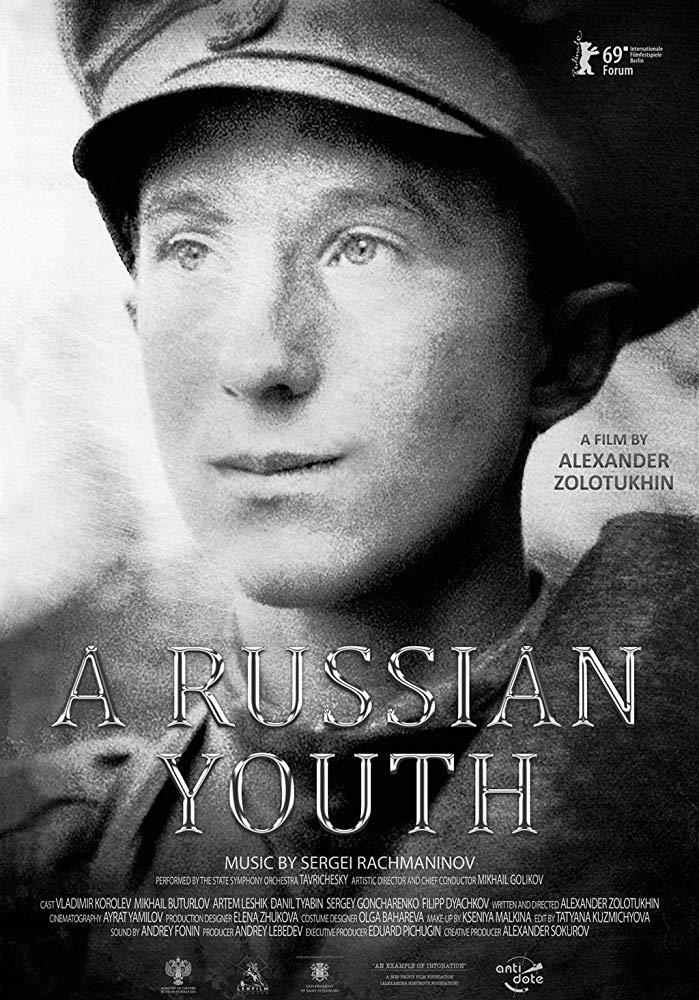

马可·穆勒:在这里我想请问索科洛夫导演一个问题。2019年的上海国际电影节上放映了由你监制、你的学生亚历山大·佐洛图金(Alexander Zolotukhin)执导的长片处女作《俄国青年》。我知道你最近已经看过他的第二部长片的素材了。通常来说,一位青年导演在拍摄处女作的时候,会倾尽自己的所有。所以,一般情况下,最困难的其实是拍摄第二部长片。那么,你觉得佐洛图金的这部新作怎么样?

青年导演佐洛图金的《俄国青年》由索科洛夫监制

索科洛夫:马可说得非常正确,对青年导演来讲,第二部影片确实是非常复杂的工作。我在这里可以介绍一下佐洛图金的第二部电影,它很快就要制作完成了。影片主要围绕一对孪生兄弟展开,他们都在飞行学院求学。它讲的是一个比较温柔的故事,呈现了两个非常相像但性格非常不同的人各自的命运。这部作品不是战争片,而是关于日常生活中的考验;是完全不同于《俄国青年》的一部影片,佐洛图金完成得非常出色。我目前教学工作中的许多学生也参与了这部作品。

以塔科夫斯基导演为主人公的《莫斯科挽歌》

沙扬:索科洛夫导演非常乐意和年轻的电影人交流,下面还有一点时间,就留给观众提问。

观众:索科洛夫导演您并非电影的科班出身,之前是在高尔基大学读历史,但我能从您的电影里面能够感受到一种非常深厚的东方写意的气韵,问一下这种电影美学是如何形成的。是靠大量观影,还是靠钻研绘画艺术,抑或是实践探索?

索科洛夫:我的答案可能要令你失望了。你提到了“大量观影”,事实上,我本人很少看电影。对我影响比较大的,其实是我年轻时参与的一些艺术论坛的交流,还有音乐、绘画、传统民俗等。至于你提到的“东方写意”,我想可能跟我受到俄罗斯古典文学以及20世纪的文学作品的影响有关。

最后我想谈一下我对当下中国电影的感受。我觉得,近期看过的一些中国电影可能动态感过于强烈了。中国人是善于哲学思考的民族,可惜这一点在当前电影里的表现还不是十分丰富。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司