- +1

专访奥戴德·尼厄:以色列问题的聚焦与失焦

以色列政坛近来动荡不安。4月中旬,以色列驱逐谢赫贾拉社区巴勒斯坦居民,引发了一系列暴力冲突,以色列持续数十年对巴勒斯坦的占领、殖民与种族隔离问题再次成为世界关注的焦点。6月初,以色列“拥有未来党”领导人拉皮德(Yair Lapid)宣布将与“右倾党”领导人贝内特(Naftali Bennett)以及其他六个政党共同组阁,其中包括以色列的阿拉伯政党“联合阿拉伯名单党”,6月13日,以色列议会在激烈的辩论中以六十比五十九的投票通过了这一提议。利库德集团领导人内塔尼亚胡结束了长达十二年的执政生涯,以色列也迎来了历史上第一个有阿拉伯政党参与的联合政府。就当前以色列局势和巴以问题,剑桥大学中东研究系李慧若博士采访了以色列马克思主义批评家、现执教于纽约市立大学皇后学院的奥戴德·尼厄(Oded Nir)教授。

奥戴德·尼厄

澎湃新闻:在您看来,此轮巴以冲突又一次以我们司空见惯的方式结束了吗?这次的结局有何不同以往之处?

尼厄:我认为此轮暴力——更准确地应该叫做以色列的武力镇压——是以我们相对熟悉的方式结束的,美国和埃及的介入导致了停火协议。但是本次国际社会的反应似乎有所不同。比如《纽约时报》登出了遇难的巴勒斯坦儿童的照片,这家报纸向来对以色列比较温和,而这次实质上显示出了颇为坚定的左翼态度。我相信这是一个重大改变的标志,但究竟什么变了呢?有人说这种激进化意味着以色列渐渐被国际社会遗弃,就像种族隔离时代末期的南非。但我不确定实际是否如此。在上世纪八十年代末仍然存在一种政治中间派(center),国际社会对南非态度的变化其实是这个政治中间派使然。而今天我们看到的可能是美国的自由左翼与保守右翼的分道扬镳,这并不意味着政治中间派变得更加反对以色列了,这个中间派——在常用政治话语意义上——其实正在消失。于是,自由派和右派都变得更加激进(前者更加反以)。这就是为什么不久前还精神错乱地发表反犹言论,声称“犹太人的太空激光射线引起了2018年的加州森林大火”的共和党代表马乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene),最近又发推特说“犹太人的命也是命” ,做出一种支持以色列的姿态。这种“支持以色列的反犹主义”在欧洲并非新事物,但过去在美国尚不常见,它应该是美国右翼激进化的一部分。那么激进的反以阵线会在全球舆论上压制愈加威权主义的对以色列的支持吗?这犹未可知。

《纽约时报》2021年5月26日头版刊登的巴勒斯坦遇难儿童照片,并配标题:“他们只是孩子。”

共和党代表马乔丽·泰勒·格林的推特:“犹太人的命也是命。”

澎湃新闻:您认为当下两国方案面临的主要障碍是什么?新一任以色列政府会带来根本性的改变吗?

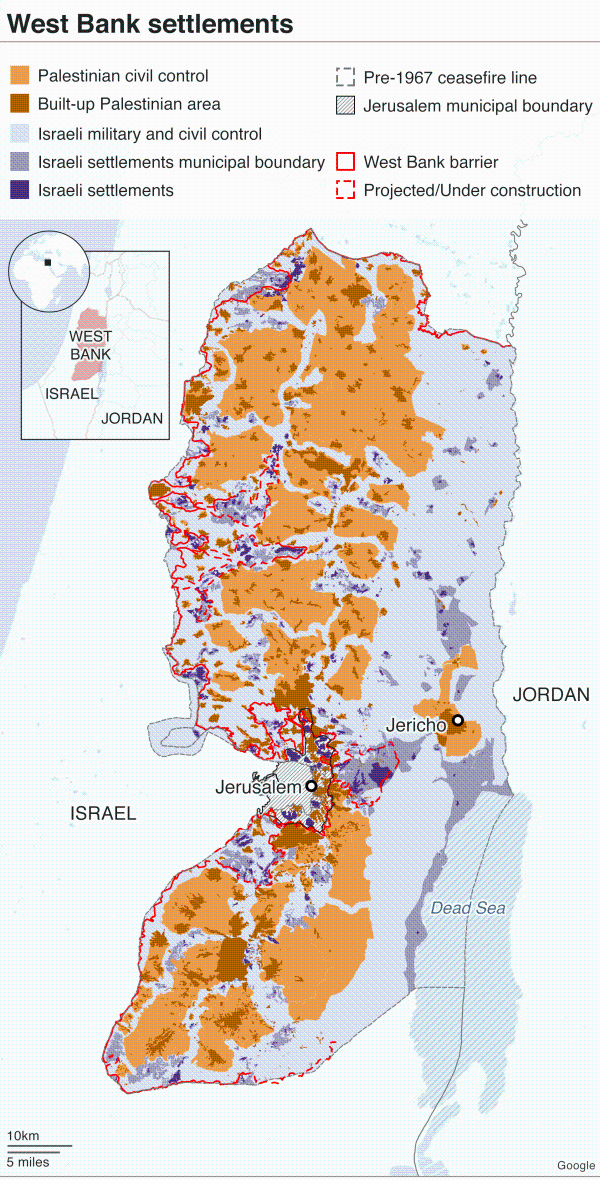

尼厄:两国方案当下最大的障碍是以色列在约旦河西岸的扩建。在现在的地图上,你能看到以色列的定居点已经将西岸分割,以至于巴勒斯坦领土毫无接续的可能。而以色列依然在继续建设,从未停止。美国和西欧对定居点问题的批判有道德色彩,定居点被视为殖民主义对本土人口的驱逐。但我认为,如果我们想真正理解今天的以色列,必须用资本主义矛盾的视角来理解扩建行为。从上世纪八十年代起,以色列通过用价格低廉的住房和对定居者的政府补贴来弥补社会福利和公共服务的衰退。这导致越推行新自由主义政策,以色列就越依赖西岸的开发。在这个意义上,本届新联合政府也无力停止西岸定居点的建设,更不要说减少它,因为西岸已经成为以色列现行的资本主义的基本条件。

约旦河西岸的定居点

对西岸的持续占领是资本主义矛盾的直接历史后果,改变占领必须首先至少间接地改变资本主义的内部关系。如果用毛主席的术语来理解的话,以色列的主要“矛盾”是经典的资本与劳动力的矛盾。这个矛盾在最大程度上决定了以色列人的生活,而不是巴勒斯坦人的暴力,后者只是次要矛盾(尽管以色列统治阶级的意识形态持有相反的论调)。而在巴勒斯坦,主要矛盾是殖民者和被殖民者的矛盾,在我看来,以色列的控制是巴勒斯坦人生活的决定性因素。因此,巴勒斯坦解放事业最强大的以色列同盟者,正是那些对以色列的资本主义构成威胁的人们,不管他们是有意还是间接为之。

澎湃新闻:支持以色列的评论者赞扬本届联合政府有“一位宗教民族主义者、一位世俗的前电视主播、一位前利库德成员、一位前将军、一位巴勒斯坦伊斯兰教学者、和一位女权主义者”,他们构成了这个国家的最高领导集体。您认为这标志着以色列回到了民主轨道上吗?

尼厄:现在有两百多万巴勒斯坦人生活在以色列的控制之下,却没有以色列的公民权。这个事实在以色列已经存在五十年(从1967年起)。这说明以色列不是一个民主国家,即便是在自由资本主义的狭义定义中也不是。新联合政府的成立也并不改变这一事实。

但是你的问题涉及另一件事,就是本届新联合政府的“多元”性质。这种“多元”其实有一个更准确的描述:新政府在意识形态上是不一致的。即便是在犹太政党内部,也同时有支持巴勒斯坦自治的左翼和否认巴勒斯坦人公民权的右翼。另外,这个联合政府中也同时存在有宗教背景的党派和反对宗教的党派。这种不协调是一个非常重要的问题,也是以色列政坛的重要历史转折。即便是在过去左翼执政时期,以色列也从未有过阿拉伯政党参与执政,而现在是第一次。因此我们同时看到了一个意识形态极不统一的政党上台和第一次具有历史意义的巴勒斯坦人参政。我认为这个组合的出现不是偶然的,用黑格尔的“具体的普遍性”(它与毛主席思想中呈现为特殊矛盾的普遍性有关)解释,当在既有秩序中被否定的(巴勒斯坦政党)突然出现(在新联合政府中),旧的以色列普遍性便无法连贯一致、自圆其说。包容过去不被包容的东西需要新的普遍性的发明——全新意义上的“左”和“右”,以及对于政治光谱的全新表征。而这,便是此次历史转折最终会孕育而生的:一种新的政治代表/表征(representation)。尽管它还没有出现,我们依然使用着旧的“左”“右”话术,但是我们却可以拭目以待。

当地时间2021年6月13日,纳夫塔利·贝内特(前)和亚伊尔·拉皮德(后)在位于耶路撒冷的以色列议会出席就新一届政府组建方案进行投票的特别会议。

澎湃新闻:后复国主义(指对犹太复国主义的批判)的矛盾,也就是犹太性和民主性之间的矛盾,还依然构成以色列的主要矛盾吗?还是有新的东西取代了它?

尼厄:后复国主义曾以九十年代的两国方案和平目标为依托。某种意义上,它是完全成功的,因为它终结了复国主义思想的垄断统治,使每个以色列人都成了后复国主义者。更具体地说,后复国主义达成的历史转折就是以色列的新自由主义,这种意识形态调整使以色列人把福利国家看作过去式,从而为资本市场从国家手中接过社会功能做好了准备。这个任务也完成了。因此,辩证地讲,后复国主义已经终结,因为每个人都已经是后复国主义者。如我前面提到的,以色列的政治圈层,也就是阶级斗争的场域,将要被重新构建。后复国主义和左翼两国方案的替代者终将出现。我或许完全是错的,但是我认为一个支持一国方案的左翼势力将形成,而届时右翼则会要求吞并更多巴勒斯坦土地。

澎湃新闻:新自由主义和新复国主义都面临着双重的选择:它们都致力于在主权体系下实现自由主义的理想,但是它们都对资本主义没有抵抗力(正因如此,新自由主义被批判为资本拥有者的内部游戏,而新复国主义也被一部分批评者认为是一种更鹰派的新扩张路线)。您认为它们在多大程度上可以实现巴以人民的共存?

尼厄:是的,这是一个非常好的表述:新自由主义和新复国主义都想实现自由主义理想(虽然这听起来自相矛盾!),但是它们都因为资本主义的本质而失败。我先讲新复国主义。许多征兆表明新的复国主义也失去了生命力,认清它与旧的复国主义的区别是很重要的,旧的复国主义曾是以色列的垄断意识形态,而新复国主义并没有统治地位。以色列的资产阶级和小资产阶级并不受它的主导,即便许多人曾宣誓要效忠于它。丹尼尔·古特温(Daniel Gutwein)认为新复国主义服务于新自由资本主义,我刚才也在占领巴勒斯坦的问题上表述了新自由主义在其中的作用。

因此,我们可以看到新自由主义言必称和平,但是实际上却依赖着持续的种族对立和冲突而生存,它其实与和平背道而驰。但是最近这轮武力镇压展示着以色列的社会离着分崩离析有多么近:有多少巴勒斯坦人在以色列境内被袭击甚至杀害,又有多少巴勒斯坦公民被武力镇压,这些让一切听起来像是独裁。除非这个国家要陷入今天的叙利亚一样的内战深渊当中,新复国主义很难实现。那么新复国主义对所有问题的解决方案是显而易见的:私有化!让市场解决一切!这些也没有行得通:因为特拉维夫的资本主义繁荣依赖于对巴勒斯坦的占领。无约束的新自由主义也行不通,因为它会导致同样的存在危机。因此二者都不是通往巴以共存的路径。我认为只有一个一国方案下的左翼纲领可以给我们和平共存的希望。

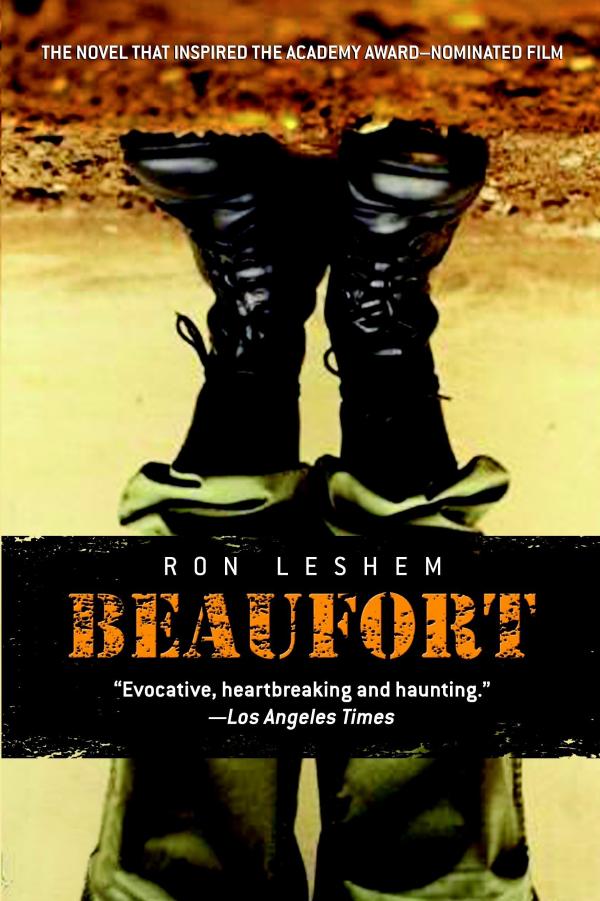

澎湃新闻:我猜我可以从当代以色列的电影和小说中感知到您的关于“左翼一国方案”的直觉的由来。现行政治框架的失效使自由批判已经在政治体系内不再发挥作用,但是艺术表达不受话语范式影响,文学和电影没有停止想象和批判。比如在阿辜尔·施夫(Agur Schiff)的小说《你们想要的》(מה שרציתם)当中,作者将定居点和中世纪欧洲的犹太隔都相并列,揭示了犹太国不可根除的弥赛亚情结。以及荣·勒尚姆(Ron Leshem)的小说《如果有天堂》(האם יש גן עדן,英译本书名为Beaufort)当中的“反向逃避主义”,刻画了几位以色列士兵逃避世俗社会、将自己藏匿于残酷的边境前线,因为只有在战场上,他们的英雄主义才不被社会常态(全球化、资本主义、普世主义等)所遗忘,在战场上爱国主义还有意义。您认为以色列文学和影视当下仍然在活跃地探索新时代的民族形态吗?它们的表达是鲜明还是隐晦的?可否推荐一二部作品?

尼厄研究以色列文学的专著

尼厄:我没有读过施夫的小说。但我是从一个不同的角度看待勒尚姆的作品的,它是一部展示士兵故事的文学流派的代表,也是一个通过无意识的民族主义话语来表现资本主义矛盾的作品。民族主义在小说中只是表达其他东西的一个代码。在故事中,每当有一位士兵牺牲,其他的士兵就玩一个游戏,大家轮番说一件这位牺牲的士兵将来没有机会再做的事情。小说将这个游戏的结果在形式上呈现为一个无序的清单:和某个人的情爱,到遥远的地方旅行,组建一个家庭,等等。这个游戏在小说中重复了数次,产生了一个很长的清单。这个无序的体验是商品的抽象化,而不是某种有序的民族国家生活,而死去的士兵是一个朦胧的形象,指代着不能消费那些商品的人。这是我对勒尚姆的小说的解读,我认为它超越了资产阶级对民族主义意识形态的简单批判。我认为勒尚姆所开启的流派,包括战地故事和特拉维夫窥视者题材等,在八九十年代已经达到了它的高峰。当今以色列文学中最有活力的角落是科幻小说和侦探小说。科幻小说起源于二十一世纪初,维尔德·托赫特曼(Vered Tochterman)可能是最重要的科幻小说家之一。以色列的新反乌托邦小说,比如伊闪·萨伊德(Yishai Sarid)的《第三名》(השלישי, The Third)、德奥尔·布尔斯坦(Dror Burstein)的《淤泥》(טיט, Muck)也都非常有趣。当然,我并非被它们表述的政治内容吸引,而是注意到他们用政治视角捕捉到的阶级对立问题。

以色列作家荣·勒尚姆的小说《如果有天堂》

澎湃新闻:今年上半年,在阿联酋之后,苏丹、摩洛哥、巴林等其它阿拉伯国家纷纷利用特朗普的任期与以色列签署了关系正常化条约。有些批评者认为这是“对巴勒斯坦人民的背叛”,“越过了巴勒斯坦人的握手”。您认同吗?这种“握手”是否意味着阿拉伯国家在新自由主义的双重道路上选择了资本而非民族?这是明智的还是危险的?

尼厄:我认为这个问题应该由一位巴勒斯坦学者来回答,我无权代表他们的声音。

澎湃新闻:新自由主义是一种向资本妥协的自由主义吗?在巴勒斯坦-以色列地区,新自由主义主权(或许未来是两个主权,或许是一个)的稳定性是否会随着资本主义发展周期而起伏?

尼厄:我认为新自由主义是资本主义的一种形式(更准确地讲,是一种后现代的资本主义),因此它不是被向资本妥协——它已经是资本主义了!我认为两国方案在当下的新自由资本主义下是行不通的。若要实行两国方案,巴以地区的资本主义的机制必须进行重大的改革。特别是以色列在占领区建设低廉的房屋政策需要改革,而当今全球的资本主义环境不会推动这个改变。让那些已经住在定居点的以色列人离开西岸,必须提升以色列国内的工资和福利,并且严格管控房地产市场投资。由于缺乏数据,我们很难准确指出房地产投资在以色列资本市场中的比例,但是可以确信以色列对房地产投资的依赖是严重的。这意味着只有进行社会主义改革——全球都亟待进行这个改革——我们才有机会在巴以地区创造稳定和平;资本主义之内,和平没有发展空间。不过资本主义表现出一种不断自我重建的能量,我们或许还会继续看到它层出不穷的新形式——希望不会这样。

澎湃新闻:中国对巴以问题的关注由来已久,而且中国人民对巴以双方都有同情。因为以色列和巴勒斯坦都与中国经历了相似的民族解放之路。对于以色列,中国不仅从合法性上认同锡安主义(复国主义)作为解放欧洲犹太人与外族压迫的路径,而且中国自身的史观也强调文化主权和文明延续性的关系,新民主主义和复国主义运动都运用历史主义作为建国的道路。更具体地讲,受马克思主义影响,劳动复国主义树立了工人阶级的主体性,实现了民族独立和自主的新文化。这是中以曾共同经历的一段社会主义盛时。而对于巴勒斯坦,中国人民把巴勒斯坦人民的反殖民斗争看作是马克思主义的实践,中国对巴以问题的理解又与反帝国主义情结相呼应。总之,马克思主义批判一直影响着中国对巴以问题的认识,也使其复杂化。在西方也是如此吗?马克思主义批判是活跃的还是在休眠之中?

尼厄:我同样希望有一位巴勒斯坦学者能回答这个问题,让我们有更全面的认识。在我工作的美国,马克思主义视角无论如何都是不占主导的。如你所说,中国对双方的支持都受到马克思主义的影响,但在美国,看待以色列对巴勒斯坦的压迫往往是从自由派的道德角度,而不是将其视为资本主义发展的一个阶段。这样单纯的道德批判角度在美国的殖民研究中普遍流行,它的问题是,就像马克思在《政治经济学批判大纲》中批判普鲁东主义者所指出的一样,他们对系统的内部矛盾有认知,却忽略了允许矛盾发展的社会整体。美国学界对以色列的批判中,即便是偶有马克思主义的分析,也往往回到了道德主义的层面上,马克思主义没有被发展成批判体系,仅仅是道德视角的补充。比如有人提出因为复国主义,以色列的工人阶级永远不会为了巴勒斯坦人而奋斗,但是如果这个论点只是为了谴责复国主义,为什么还要提出“工人阶级”的概念呢?在这样的分析中,马克思主义范畴没有扮演严肃的角色,他们只是道德批判的点缀。

尼厄的论文《对于巴以问题的马克思主义批判在哪里?》

澎湃新闻:用马克思主义的视角考察和重新定义巴以问题的历史的话,我们可以说这是一个源于阶级斗争的民族斗争吗?或者,是否可以说现下民族矛盾的严峻性掩盖了阶级矛盾的本质?

尼厄:我可以从复国主义和以色列的角度回答这个问题——我同样希望有巴勒斯坦学者提出他的观点。抽象地讲,阶级和民族两种斗争似乎向来是不相关的。但是马克思主义辩证分析知道矛盾是随着时间不断展开的,在历史上我们可以看到阶级矛盾和民族矛盾有统一的时候,也有分割的时候。这就是乔治·卢卡奇指出的资本主义思想的自相矛盾,也是毛主席提出的普遍矛盾的具体性。回顾毛主席在西方被广为引用的理论,可以支持你说的这一结论——在外族入侵时,解放本民族于外族压迫是主要矛盾。对于被压迫的一族来说,阶级斗争是为了民族解放。

如果用马克思-黑格尔对历史运动的理解来分析,我们也能获得同样的结论。复国主义的开端就是民族和阶级矛盾合一的时期,早期复国主义奋斗是为了犹太民族解放(liberation),是以普世的解放(emancipation)为目标的阶级斗争。但是复国主义逐渐拥有了垄断自主权以后,便失去了其普世解放的意义,变成了有压迫性的资产阶级民族主义意识形态。这时,阶级斗争开始与以色列的民族意识形态相对立。我必须说事情本不必如此,因为当复国主义辜负了它最初的革命目标是,它就失败了,而复国主义确实没有把以色列-巴勒斯坦地区建设成一个普世社会主义的国家,而是成为了一个民族-宗教的资产阶级国家。我同意马克思主义学者如齐泽克和詹明信所说的,革命要发生两次:一次是夺取政权,一次是生产方式的转化。复国主义是在第二次中失败的。

因此今天,支持阶级斗争中的被压迫者,就必须反对复国主义。从以色列的视角来看,巴勒斯坦的解放斗争正是对抗以色列资产阶级意识形态的斗争。

澎湃新闻:在巴以问题上,有哪些重要的问题被我们放在了焦点之外?如何能重新认识到它们?

尼厄:抱怨马克思主义在巴以问题上的缺位不是一件难事,我也确实认为应该发展马克思主义视角。但是更重要的是找到反资本主义的斗争的起源。我认为一国方案的路线可以提供这种环境。我之前提到,挑战定居点必须先颠覆以色列的资本主义,两国方案已经无法实行了。但是一国方案依然可行,如果被压迫的巴勒斯坦人获得了公民权,对于定居点的房地产补贴就会停止,这或许对于以色列的资本主义的机制是一个巨大的转变。我认为马克思主义视角应该关注一国方案,目前以色列的马克思主义者并不支持它,但是所有的新政治方针都是从零开始的。因此,我认为一国方案应该被放回焦点中,从而从中寻求重振以色列的左翼。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司