- +1

专访|他曾设计出蓬皮杜中心,最近还重新定义了伦敦天际线

78岁的伦佐·皮亚诺优雅地走入上海当代艺术博物馆咖啡厅。

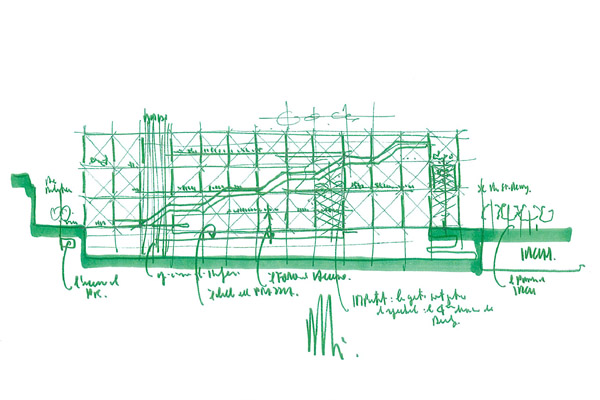

1971年,赢得巴黎蓬皮杜艺术中心的设计竞赛是皮亚诺人生的第一个里程碑。“当时,我们还是叛逆的年轻人。”皮亚诺在接受记者采访时回忆道。那时离巴黎五月风暴不久,一腔热血的皮亚诺和挚友理查德·罗杰斯期望将这个崭新的艺术中心建成真正属于大众的空间。

蓬皮杜艺术中心原本是一处厂房,建筑师直截了当地将大小管道涂抹上斑斓色彩,使其仿佛蛰伏于巴黎优雅古城区的一尊巨兽。该建筑引起了巨大反响,多年之后,《纽约时报》称其“完全颠覆了建筑世界”,蓬皮杜艺术中心最终成为体现“科技与人文并重”的典范。

伦敦碎片大厦是皮亚诺近期完成的一项重要工程,这栋309米的高楼是现在欧盟地区最高建筑,也定义了伦敦的天际线。碎片大厦位于泰晤士河南岸,塔桥火车站旁,其建成响应了伦敦市长要求主要交通枢纽进行高密度发展的方针。建筑呈金字塔状,随着高度增长而逐渐变得细长,最终完全消失在空中。

而眼下,在杭州,他在中国的第一个项目正在建设中。在上海,他在中国的首次大型建筑回顾展也于3月28日开幕。忙碌的间隙,这位普利茨克建筑奖得主、蓬皮杜艺术中心的设计者接受了澎湃新闻记者(www.thepaper.cn)的专访。

皮亚诺1937年出生于意大利古城热那亚,古城环境孕育了他对于建筑最初的热情。而今,他也长期与联合国教科文组织合作,致力于在传统的遗产遗迹保护之外寻求新的发展。

您出生于意大利热那亚,我们知道意大利有很多古城、古迹。在保护古代建筑的同时,如何维持其活力?

皮亚诺:这个问题是关于维护保存古城的。人类有源源不断的精力,让我们不断发展。有一段时期,人们不怎么关注保护问题。我认为,在中国也面临同样问题。我想,要解决古城的更新问题,全世界不可能拥有同样的模式。这是我们来的地方,这是我们自我认同的出处。中国和欧洲很像,拥有很悠久的传统,但是同样有很多事情等待着人们去做。尊重过去留下的传统,才能为未来设计出更好的建筑。这是一个经典的问题,身为建筑师,总是需要在记忆和创新,尊重和超越之间去创造。

蓬皮杜艺术中心是您的成名作,能谈谈当时你们的设计理念吗?

皮亚诺:那是很久以前的事了。当时,我还是年轻人,只有33岁。我的朋友理查德·罗杰斯也不过36岁。我们当时是两个坏男孩。我们希望在巴黎市中心放置一座反体制的建筑物。当时的巴黎充斥着特别体制化的建筑,特别齐整、严谨、严肃,给人震慑的力量。但我们期望创作一个建筑物,它让人们感到惊讶,感到好奇。蓬皮杜艺术中心的背后有一个理念:文化中心不应该是只为精英服务的,同样为大众服务,文化场馆应当是和人亲近的。所以我们设计了一个灵活、开放的空间。

如果你了解当时的时代精神,那是1971年,离巴黎五月风暴仅过了3年。作为两个年轻人,我们当然也被时代精神所感染。蓬皮杜艺术中心就像一个灵活的、多功能的机器,时至今日,依然运行良好。

您对今日博物馆的兴建热潮有何看法?

皮亚诺:我喜欢造博物馆,它们是具有魔力的地方。在里面,你可以保存艺术,感受艺术,每一件物体都可以经历时间考验。在博物馆空间里,仿佛有一张无形的网,人们可以感同身受。今日博物馆所获得的成功从某些角度来讲是危险的。例如,博物馆的人流量过大。你知道,享受艺术是一件非常私人化的事情,因此,博物馆应该是一个静谧的地方。

您建设过一些摩天楼,例如新建成的伦敦碎片大楼是欧盟地区最高的建筑。在中国,人们也喜欢建设摩天楼,您有何建议?

皮亚诺:我确实建过一些高层建筑,但并不多。我不认为应该在所有地方都建高楼。这并不是唯一的解决问题的方式。当然,有时候,它确实是一种解决方式。关于碎片大楼,肯·利文斯通(当时的伦敦市长)希望在公共交通枢纽地区(碎片大楼位于伦敦塔桥火车站旁)建立这种高密度建筑,但不希望增加交通的负担。因此,我们仅设置了48个私人停车位,鼓励人们利用公共交通。这座建筑就像是一个垂直城市,底部有公共交通,然后还有商业空间,但不是太多,办公室、餐馆、酒店,有公共场所、生活空间、观景廊。这座建筑非常易于访问,因此它会被城市所喜爱。通过加强土地的利用率,让城市的密度得到增加,这种城市的发展方式是可持续的。通过这座建筑物,你可以创造一种密集的混合式生活,一天24小时开放。很多高楼显得特别高傲、神秘而自私,它们会在下午6点关闭,与城市隔离开来。但这座建筑,它增加了城市的密度,丰富了城市的肌理。当然,摩天楼在一些大都市或许是解决之道,但它并不适于所有场合。

您如何看待现在每一个城市都想要有自己的地标建筑的这种心态?这是今日建筑师的职责所在吗?

皮亚诺:这个问题涉及到我们职业的伦理问题。我觉得,风格和连贯性之间的区别很重要。我欣赏一个建筑师的连贯性,但如果要谈论什么风格的话,我对此表示怀疑。一个建筑师,如果他在学习和实践当中反复尝试,不断累积经验,这往往会在其作品中体现出一种连贯性。但这并不意味着,你一定要让自己的建筑具有强烈的个人标签,具有可识别性。建筑是一次探险的过程。文化、历史、心理、人类学、地形……你得考量各种因素,这意味着,每一个项目都是不尽相同的。危险的是,有些建筑师往往会在了解具体场地的现实状况之前,就将自己的印记强加于其中,而并不考虑其与周边环境的协调性。有些建筑师不善于聆听具体场地的声音,而急切地想要推销自己。从这个角度来看,其实所谓风格,是一种商业化的营销策略。我并不是一个卫道士,但我认为这样非常不好。当面对城市时,你必须采取一种顺势而为的姿态,而不能在其中强加一个整形手术,很容易就会破坏城市微妙的动态平衡。

您提到“建筑是一次探险”。1998年,您获得普利茨克建筑奖的时候也曾这么说过。能谈谈您的创作方式吗?

皮亚诺:我喜欢轻质的材料、透明的元素,还有自然光。这些探索会不断地出现在我的建筑实践中。建筑是一种艺术,但其社会性非常重要。建筑是公共的,因为它和人休戚相关,它首先为人们挡风遮雨,为社区提供服务。每一个项目,都必须面对这样的问题:为什么要造这个?人们需要什么?另外,我喜欢把东西一件件安排在一起,正如本次展览的名称“渐渐件件”。我是一个建筑商的儿子,我开始做建筑的时候,也是像造房子一样,一件一件地添加上去。我非常喜欢这种体验。当然,之后,我开始明白,建筑不仅仅是将东西布置在一起。它是一种有机体,关乎幻象,关乎记忆,也关乎质感。但我依然沉迷于最初的经验。我喜欢从大的概念考虑到细枝末节,然后再回过去考量,这是一个双重的过程。

能不能谈谈您在中国做项目的感受?

皮亚诺:每一个地方都是不同的。但有一些是在中国、欧洲都是相通的。建筑是服务于人的,在建筑之中,人们可以待在一起,分享价值观。关于建筑,并不难找到共同语言。场地只是要素之一。另一个要素是人。这里的人精诚合作,可以非常迅速地完成一个建设项目。因此,建筑必须具有当地性,与此同时,又有普适性的意义和价值。我希望更多了解中国,这里的文化非常深厚。

您年轻的时候曾经和很多人合作,也在一些建筑工作室工作,当时的经历对你影响最大的是什么?

皮亚诺:当我年轻的时候,从很多地方吸收了养料。首先是我的家庭,我的父亲是一个建筑商。其次,是我出生的地方,意大利的海洋,还有热那亚这个城市。然后我进了建筑学院,还在很多工作室工作。我有很多老师。但对于年轻人来说,你遇见一个老师,然后你必须跑开,否则你就会停滞不前。你需要大师作为指路明灯,同时,更需要自由,你必须成为自己。我有很多老师,远远不止一个。现在我们有一个基金会,全球各地的学生来学习,也包括来自中国的学生。我们不会告诉学生怎么做,他们前来学习,通过自己的观察,他们会自己选择、获取需要的东西。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司