- +1

《源氏物语》译者林文月:日子是过出来的,要认认真真活到老

林文月教授是好几代台湾学生们心目中的“月亮”——美丽优雅、高风亮节。“家世显赫,风华绝代”这些字,在她身上都是恰当的。2015春节前后,经齐邦媛教授引见,我终于在岁末时节,一个有阳光的上午,在北加州湾区见到了心仪已久的林老师。

一向行事周密、温和体贴的她,不但茶水早已备好,中餐也有备案,还把我事前该做的功课一并做足了。著作、照片、笔记本都整齐地摆在桌上。初次见面, 两人从客厅移到厨房,再移到书房,然后移回厨房,一聊就是三个钟头。

接下来数次造访,她领我神游上海日本租界、1940年代的台北、1950年代的台大,1960年代台北文艺圈,还有台北知识女性的风华和友情。 这些又都没有阻挡林老师脚踏实地过普通人的生活。这是一位充满张力的台湾女性知识分子。她一面为我调理简单的午餐,一面告诉我:“日子是自己过出来的。”

林文月,台湾著名学者,散文家,翻译家。1933年生于上海,祖籍台湾彰化,为《台湾通史》作者历史学家连横的外孙女、连震东的外甥女,连战之表姐。任教台湾大学中文系40年,并客座美国华盛顿大学中文系、斯坦福大学、捷克查尔斯大学。除专精中国古典诗词外,林文月日文素养深厚, 翻译作品有《源氏物语》《和泉式部日记》《枕草子》等,散文著作丰富,被选作台湾教科书。 目前定居美国。

关于上海的那些童年记忆

明: 您说您是:“道道地地的台湾人”,却不是“土生土长的台湾人”。可以介绍一下您的家庭和背景吗?

林:我是1933 年在上海的日本租界出生的,在虹口长大, 上日本小学,抗战结束后,在1946年2月,随父母家人回到台湾。那是我第一次踏上台湾的土地,此后也才开始学“国语”。 我的父亲是台湾彰化人,母亲是台南人。因为中日甲午战争,台湾割让给日本,我父亲出身贫穷农家, 靠自己苦学,毕业于日本人设立于上海的东亚同文书院,先后在上海和台湾银行界工作。

舅舅连震东年轻时留学日本,但外祖父连横希望他的独子不要在日本统治下工作,所以安排舅舅到西安去。母亲和舅舅先后到了大陆以后, 外祖父连横在儿女的督促下,在1933年移居上海,由我母亲和阿姨就近照料,直到1936年在上海去世。

明: 您记忆中的上海是什么样子呢?

林:上海的记忆,对我来说是复杂的。我记忆中的上海不是十里洋场,不是百乐门,而是虹口的日本租界。我在上海上过两个日本小学,一年级上“上海第一小学”。后来,这个小学因为学生人数太多,就分了一批出来。我二年级时,就到了“上海市第八国民学校”。全校学生都是日本小孩,只有我跟妹妹是台湾人。我们上课用日文,学到的规矩也是日本式的。我们听得懂一点上海话和一点台湾话,但不会讲国语。

我家在上海的地址是“江湾路540号”,是一栋二层楼房,现在还在,但围墙已经拆掉了。当时,我住在左边楼上的房间,围墙外边不远,就是铁道。家旁边有一排房子,住着八户人家。那是我父亲的产业。那排房子再过去有一块草坪,有沙坑、跷跷板等设备,供小孩玩耍。草坪再过去,是“公园坊”,三排摩登的三层楼房子,共三十三户,那是父亲和朋友合资盖的。父亲当时在三井物产株式会社工作,并投资建造房地产。公园坊的住户都是三菱株式会社的高级职员和家属,从日本到上海工作,就集中住在这里,一直到战败。

想到上海的过去种种,我难免有些激动。那里有我很多儿时的记忆。几年前我去过一次,但没有进到公园坊里去。原来我家旁边那八户房子也还在,我走过去,看见最后那间屋子里有一位老太太在炒菜。她看见有人来,跑出来说,你们做什么的?我说,我以前住在这里。她竟然还记得我,说,“喔,是林先生的孩子。”这位老太太的丈夫当年是保安队的,父亲曾托他照看一下附近的治安,不收他们的房租。他们夫妇从那时起,一直住在那儿。但那也是好些年前了 。

我写过一篇文章,题为“江湾路忆往”,也画过一张素描,画的是江湾路540号的房子。 后来有人到上海,拍了一些照片给我。公园坊那33户楼房还在,现在后面有很多高楼,一高一低跟我父亲盖的公园坊小楼房成为对比。

虹口租界的内山书店,对我来说,是个温暖的记忆。它在北四川路上,但当年不叫四川北路,叫北四川路。我每天放学经过,都要进去看免费书。现在老照片上的内山书店看起来好像有些陈旧,但我印象中的内山书店却是很干净整齐的。据说,当时许多文人雅士鲁迅、刘呐鸥等,都常到那里去,连我这个小学生也每天要去报到。

有一年夏天,大概是梅雨季节,我放学回家的路上淋了一身雨,但经过内山书店,还是想进去看书。在书店站了一会儿,我脚下积了一滩水,上面有电风扇吹着,边看书边发抖。书店里有一个先生,也不知道是不是内山先生本人,大概怕我着凉生病,把我带到楼上交给一个老太太。这位老太太帮我烘衣服,还让我躺在被窝里睡了一觉。等我睡醒,老太太问了我家电话,才打电话请我的母亲来接我。还记得那个大雨天,我母亲坐着黄包车到书店来,面色惊慌,一边鞠躬道歉,一边说我不该麻烦人家。虽是零星片段的记忆,现在却还记得很清楚,也还记得内山书店里那两个好心照顾我的日本人。

公园坊和刘呐鸥

“公园坊”也有一段故事。那些摩登的楼房是我的父亲和刘呐鸥先生合资建造的。刘呐鸥是台湾人,从台湾到上海发展,比父亲年轻很多,两人有些交情。他死于1939年, 真相一直没有人知道。但他在我父亲口中,不叫“刘呐鸥”,而叫“刘灿波”。刘呐鸥应该跟我父母是蛮熟的。在刘呐鸥最后那段时间的日记里,日期如果没记错,应该是1939年12月31号,还记录了一群上海台湾人的聚会,其中有一个名字就是我父亲。他们那时都还年轻,喜欢跳舞。

刘呐鸥一天在上海馆子吃完饭出来,走出来的时候,被暗枪杀害的。当时,在虹口租界和台湾人圈子里是一件大事,因为很多台湾人都认识他。后来他的遗体被送回台湾,在故乡台南下葬。据说,他跟李香兰有一段感情,所以李香兰还特地到台南去祭拜,跟刘母有过一张合照。这张照片,刘家人曾送过一张给我父亲,作为纪念。

生活在日本租界的感觉

明:请容我提一个直接的问题——在日本租界长大的儿童林文月,是否有过次等日本公民的感觉?

林:小时候上学,是有过那种感觉,可是并不知道为什么。比如我的功课一直很好,明明该做班长,为什么老师没让我做。我做过一次副班长,但一直没做上班长。当时也不是那么在乎当班长,而是我父亲为了鼓励我们,说如果谁做了班长,就会得到一双旱冰鞋作奖励。“公园坊”旁边有一个很大的公园,有水泥地,常有人在那里溜冰,我也很想。父亲就用这个办法来激励我们。但是一直没有当上班长,心里有些纳闷。

另外有一次,日本兵入驻我们小学,有一个日本兵没事跟我们玩,问每个人是从哪里来的。大家抢着举手回答,有人说大坂,有人说长崎。轮到我,我说台湾,那个日本兵马上不说话,气氛就不一样了。当时不懂为什么,只觉得很奇怪。还有,我母亲每次开家长会到学校来, 我也觉得不好意思, 因为她的装扮跟别人不一样。我母亲的头发很长很密,一辈子没有剪过,个子很娇小,平常喜欢穿旗袍,不穿和服。一般学校的重要场合,别人的妈妈都穿和服出席,我母亲却梳中国人的包包头,在脑后绾一个髻,穿旗袍或套装来学校。 虽然母亲很美,但却跟别人的妈妈不一样。当时年纪小,并不知道为什么,只记得很怕别人说她“支那人”。

明:战后,日本人都走了,你的朋友也离开了?

林: 本来在上海,我们总看见日本人欺负中国人,到了1945年,日本战败了,就变成中国人欺负日本人。我亲眼看见我永乐坊日本同学家的钢琴被不认识的人抬出来,架走了。大人不准我们小孩看这些事,但我趴在二楼窗户边,还是看见了。 现在想起来,还觉得很难过,人跟人之间互相欺凌至此。

对我们小孩子来说,这些是很混淆的。因为在此之前,台湾是日本属地,台湾人家前面要挂日本国旗,我小时候也以为我是日本人。但一夕之间,我们突然变成了中国人,从“战败国”一下变成了“战胜国”。台湾同乡会为了大家安全,每家都发了中国国旗,让我们挂起来。但是附近的本地人当然知道,我们家原来是挂日本国旗的。有人持枪进到我家,说我们是汉奸,日本人的走狗,用封条把我家二楼全封起来,不准我们上楼去洗澡上厕所或拿东西。

也许是因为这样的经验,我一直到现在都觉得,不管是哪国人或哪里人,都会有好人,也会有坏人。不是所有的中国人都是好的或坏的,也不能说所有的日本人都是好的或坏的。日本人有好的,也有坏的,中国人也是这样。

日本幼童教育真的做得很好

明:儿童林文月对这段日本教育还有其他的记忆吗?

林:日本教育很注重少年读物。除了学识的灌输,他们很注重国民教育,比如仪态礼节守时等等, 如有机会在年幼时接触到这方面的教养,会受用不尽。

在日本小学上学的时候,我的兄弟姐妹都有专属于自己的少年读物,那些读物是配合小孩的年龄和程度设计的,感觉很幸福。也许我说我在上海租界过得很幸福,爱国主义者听了会不高兴,但是当时我接触到的日本幼童教育,和文化修养教育方面真的做得很好。

我们小学四年级时,女生有手工缝纫课,男生有木工课。我学了很多基本的针线绣法,有西洋绣,法国绣等等,用的绣线比中国绣线粗一点。 我还记得绣一朵小花,要用针在花尖稍稍固定以下,那是非常快乐的记忆。

我回台湾以后受到的教育比较侧重知识上的传授,对礼节、艺术方面的培养比较缺乏。时局不同,很难比较,但总体来说,那时候的台湾教育还没有一套全面的规划。

当年的台大中文系,老师和学生人数差不多

明: 1950年代中, 您就读的台湾大学中文系,那时有不少大陆迁台的老师和同学。校园风气如何?

林:那时的台湾社会真是很淳朴,人跟人之间的关系也很单纯,从学校到整个社会都是这样。像我的老师台静农先生他们那一代人,生活并不富裕,但到底什么才算富裕呢?在台大念书那七年,是我一生中最快乐的时光。我不觉得缺什么,蛮幸福的,不一定可以买什么昂贵东西,而是精神上满足充实。

台大中文系当年号称“小国寡民”,老师人数跟学生差不多一样。学生发生了一点什么事,老师们马上都会知道,学生的个性、家境、程度,老师们也都很清楚。家境比较不好的学生,老师会留意安排工读的机会,学生要去哪里郊游,也会问问老师去不去。我们师生一起去了好多地方。

我那年考进台大中文系,只有七个人学生,加上大陆来的寄读生,总共不过十一个。

毕业旅行的时候,台静农老师也跟我们一起去。他建议我们去台中,说:“我带们去看你们平常看不到的东西。” 原来台北故宫博物馆还没盖好以前,重要的珍藏都存放在台中近郊的北沟,听说是因为那里比较干燥,由庄严先生在那里负责管理。庄严先生跟台静农先生在大陆就是好朋友,我们进去一看,原来毛公鼎就放在桌子上,盖一块白布。我们是近距离看的,真是难忘的经验。珍藏的东西要轮流晾晒,后来有时候庄先生会事先告诉我们,我们就一起到台中去看。

明: 您也参加过《现代文学》的活动?

林:《现代文学》是1960年,白先勇与欧阳子、陈若曦、王文兴、李欧梵、刘绍铭等外文系同学创办的。白先勇比我小几岁, 他考进台湾大学外文系的时候,我已在念研究所。 他在大学时代就很活跃,我很早就听说过他们这群外文系高材生的活动。

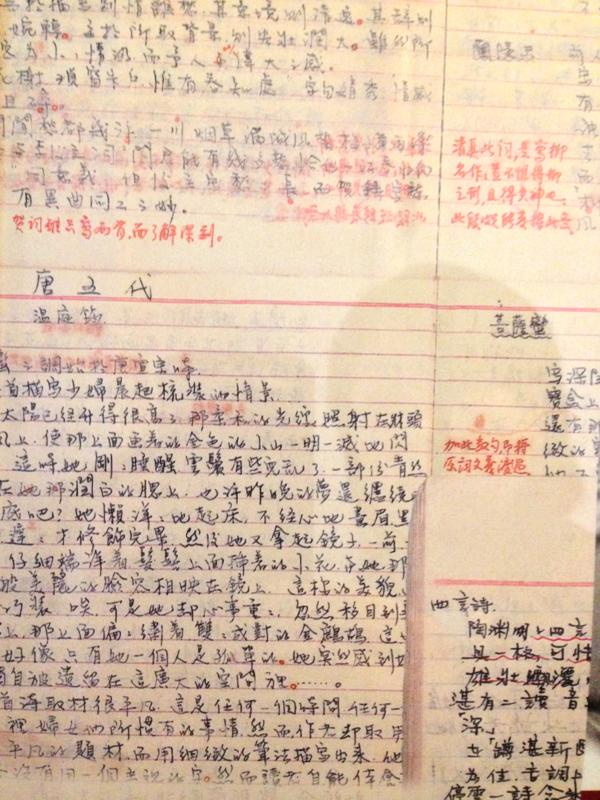

台大教员宿舍那时候有两个出名的单身汉,一个是夏济安先生,一个是叶庆炳先生。 两人私交很好,志趣相投,所以外文系办的杂志也常常邀请中文系人投稿。我跟叶庆炳先生因为用同一间办公室,比较熟,也有机会在《现代文学》 发表作品。 先是从大学毕业论文“曹氏父子”里抽出一章,整理改写后,发表出来,后来还整理出一些我修课时的一些笔记和心得,多半是古典文学的题材,可说是边读边发表不算很成熟,但可以算是一个年轻学生的学习记录和心得。 这些早期的刊物,其实是老师们的领域,我还在研究生阶段,但我也偶尔凑合投稿。

1930年代的文学作品,那时还是个禁忌,老师们也不开这些课。台静农先生当然熟悉1930年代的作品,但他也不开这些课 。中文系甚至连《红楼梦》都没开过,古典文学的研究就很安全,不会有问题。台静农先生自己早年在《小说月刊》杂志上发表过一些小说创作,他藏放在台大第四研究室书柜的后一排,一般不会有人翻动,我在第四研究室工作过很长时间,也一直没有发现。 台先生因为以前是鲁迅的学生,当然避免谈这方面的作品。那还是比较敏感的。后来白先勇《台北人》,也只写到台湾来之前的外省人,很少触及台湾现状。一直到后来,才有王文兴开初细读《红楼梦》的课 。

1980年代,台北文艺圈女性的聚会

明:1980年代后期,您还有其他的文艺圈活动吗?

林: 齐邦媛,林海音,殷张兰熙和我四个人,不知道从什么时候开始偶尔聚聚。我跟齐邦媛先生因为有缘分,除了学校的同事关系之外,又有共同的兴趣,慢慢成为好朋友。另外殷张兰熙,林海音,都是个别认识的。大家很合得来,有时碰面就说,一起吃顿饭吧。

我们四个人个性都不同,却都是认真负责,喜欢做事的人,觉得一起做点事情比纯聊天有意思。我是四个人当中年纪最小的,跟林海音比较熟,因为她家跟我娘家住得很近。跟齐邦媛先生在台大同事,她在外文系,我在中文系, 后来比较文学会成立了,我们每年开会都坐在一起,慢慢就熟了。林海音个性比较急, 一急别人就看出来了,我也急,但是别人看不出来。 齐先生是求好心切,慢工出细活。 我们聚会的时候,殷张兰熙跟林海音常有出版上的事情要谈,我们就加入出点主意什么的。 后来又发现,除了谈事情以外,我们往往对一些概念抽象的问题,比如翻译上的观念等很感兴趣,谈起来很投入, 很快乐。四个人慢慢有了定期的聚会。

我们常到四季、福华饭店聚会,福华饭店有个很大的西餐厅,比较安静,我们常待到人家都要打烊,掀椅子到桌上了才分手。我很享受工作,如果被派了一项工作,能够好好地、尽责地完成,完结归档了,就会非常快乐。然后,休息一下,再继续着手下一项工作。 有一次我们四个人商量一件事,好不容易终于聊出了一点头绪,解决了问题。我很高兴,说了一句:“我最快乐的事情就是把一件事情做完。” 后来,这句话就常被她们引用, 每次一起做完了什么工作,他们就学我说,“这是我最快乐的事情。”变成我们之间的笑话。

我和齐邦媛先生一般都约在新生南路中间的一个咖啡馆见面。 有一次我和齐先生商量《笔会》一百期出刊,齐先生派我负责封面设计,还要定个适当的名字。就是那天,我想出了 “hundred steps” 的题目。那天,我们坐在咖啡馆靠窗的桌子,谈着谈着,忽然有一个男人把手拱在额头上贴着玻璃往里看。我们抬头吓了一跳,原来是当时《中央日报》的主编梅新。他说他觉得好奇,这两个女教授在讲什么闺秀的悄悄话,桌上还摊了那么一大堆纸张。其实我们是无薪无酬,只是一心一意要把事情做好,不辜负所托而已。

那是一段很快乐,也很难忘的一段记忆。 殷张兰熙和林海音都已经离开人世了,齐先生在台湾,我在美国。

明:您说自己的生涯中,有很多事情都是偶然的机会。但是像《源氏物语》这样大部头的翻译,费时耗力,该不是偶然的?

林:我自己也从来没想到,能够一口气,当然是很长的一口气,把《源氏物语》给翻译出来。我也常常想,有很多人的日文程度,文学素养都比我好,我够资格翻译《源氏物语》吗? 但那确实是个偶然的机缘。那年我37岁,在台大中文系任副教授,一天早上,接到一个电话,说有个到日本深造的奖学金,为期一年,石油年龄和资历的限制,系上上上下下只有我符合这些条件,问我有没有兴趣。当时我的两个孩子都还小,但当时出国进修机会不多,我放下电话跟先生商量,先生说, “这么好的机会,不去可惜,家里有我。”这样,我才放下家庭责任,赴京都研究一年。

真实人生里的林文月

明:那么,真实人生里的林文月,是怎样的一个人呢?

林:应该是一个很简单的人, 负责任、认真、守时、单纯,做事不喜欢拖拉。从前,我一直以为我的认真负责是遗传自我的父亲,他出身贫寒,年轻时必须努力才能拿到奖学金,有进一步求学的机会。后来,我回头想想,觉得母亲要掌握这么复杂的大家庭,她努力负责的坚持,也不输给我的父亲。

我不太能接受拖拖拉拉的工作态度。这大概跟小时候受的日本教育有关吧。日本在衣食住行礼仪教育方面, 做得很好,成为他们的传统。我觉得不管男人还是女人,适度的仪态穿着是需要的。 但我自己并不自觉,好像这是做人的本份。

明:“真实生活中的林文月”怎么看待“传说中的林文月”呢?

林:我研究所还没有毕业就结婚了。我在认识我先生以前,没有交过男朋友。我先生是我嫂嫂的弟弟,也是在上海长大的。我们开始交往时,他在师大美术系念书,我还在上高中。一直交往到有一年中秋节,我跟他本来在一起,后来就跟他说再见,我要回家跟家人一起过节。他送我回家,路上说了一句话:我都没有家人。我当时没有多想,事后才想到,啊,怎么没有请他一起回家过节。所以我给自己下了一个期限:那明年中秋节,我要让他有一个家。既然这样决定了,就要做到。

我先生和儿女眼中的我是个普通人的林文月。我们一家人平平安安普普通通地过了这么多年。就是这样。我一直觉得,生活是要自己去过出来的。跟传说无关。把一件事情做好,会带来成就感,连生活里的小事情也一样,比方做家事,菜色的搭配,碗碟的组合,都是一种很快乐的事。如果可以这么想,做一个女人就会快乐很多。

完稿于2015年3月1日

(本文作者明凤英,旅美学者,1956年生于台湾。美国加州大学洛杉矶校区比较文学博士,美国哈佛大学访问学者,加州州立大学副教授,现任教于美国加州理工学院。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司