- +1

文史知识︱古人也爱谈星座:中国文人的摩羯情结

西来十二宫:流行中国的占卜新风尚

黄道是指地球上的人观察太阳于一年内在恒星间所走的视路径。黄道两侧各八度以内的部分称为黄道带,共宽十六度。古巴比伦人将黄道带均分为十二部分,称为黄道十二宫(zodiac)。公元前7世纪,巴比伦迦勒底王朝时代,黄道十二宫与占星术紧密结合,以行星在十二宫的位置关系推定吉凶的迦勒底星占学确立。

黄道十二宫和占星术后来传到希腊,由希腊传入印度、中亚。一般认为,公元6世纪左右黄道十二宫和这套占星术又随佛教传入中国。其实,更早时候十二宫知识可能已经零星传到中国,比如王煜先生就发现沿海地区三国两晋时期的“神兽镜”中已经可见十二宫图像的影子,浙江出土的三国吴四叶飞天对凤镜有疑似白羊宫和巨蟹宫的图像,1978年广西贵港工农师范广场M3号发掘坑出土变形四叶瑞兽对凤纹铜镜也有相似的巨蟹宫和宝瓶宫图像,与其他星宿图放在一起。

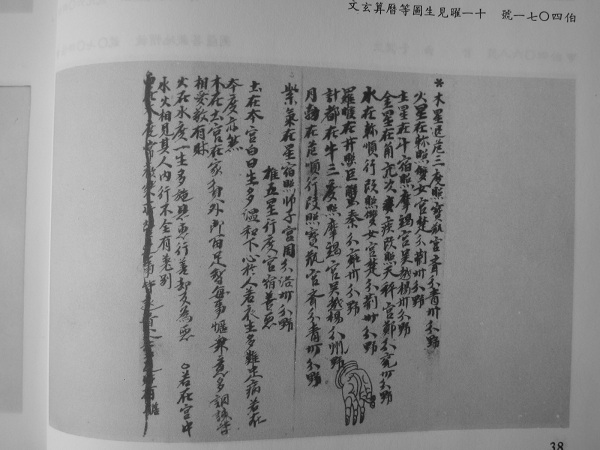

十二宫传入后在民间最大的作用是用于星命推算,即以出生日时十一曜所在之宫推人禄命。敦煌文书P.4071开宝七年《康遵批命课》就是一则批算星命的神课,其中十二宫与二十八宿共同运用于星命推算之中。

文章憎命达,许多事情想不通时,古代文人总喜欢从命运的角度去理解,一则给他们不满的现状一个“说法”,二则也是聊以自慰的一种心理疗法。命运在唐宋时期不是一个泛泛而发的感叹,它与当时流行的星命术关系密切。

据说,宋真宗处治了一个擅语宫禁的占星术士,从那里抄出许多朝臣求他推算星命的课状,真宗认为这是朝臣结交术士,大怒,要严查治罪,宰相王旦仔细审查后认为那些不过是推测个人祸福穷通的算命文字,与朝政无关,并说自己年轻时也曾请星工“推步生日星辰”,算过星命,并将保存的课状呈上。经过这番解释,真宗怒息,避免了一场大狱(江少虞辑《事实类苑》)。这种“课状”,估计就和《康遵批命课》差不多。人对未来总是存有一定的焦虑,算命占卜才会有市场,希望通过星命把握未知的命运,这是人之常情,不仅众人趋之若鹜,成为当时一种流行风尚,贤明如王旦也未能免俗。

星命术在中国:给百姓以占卜的权利

星命是名副其实的舶来品。占星术分为军国星占(judicial astrology)和生辰星占(horoscope astrology)。简单地讲,前者是通过天象预测军国大事,后者是以出生时日月五星所在位置判定个人的祸福穷通,“二十八宿纬五星,上系天时下人事”,即所谓此种星命术。

中国传统的占星术都是前者——军国星占。《左传》:“丙之晨,龙尾伏辰……鹑之贲贲,天策焞焞;火中成军,虢公其奔。”卜偃以所举这些星象占卜晋师灭虢,星象预示国家军国大事,与普通人无关。

普通人能够高攀上天上星宿是生辰星占的“恩赐”。生辰星占源自古巴比伦,后传入希腊、埃及、印度,中古时期随着中西交往通商、佛教东渐,生辰星占从印度、西亚传入中国。西方传入的这种星命术,操作上有几个要点:

首先是定宫位,出生时位于东方地平线下卯位上升星座为第一宫命宫,逆时针确立十二宫位,依次为第二财物宫、第三兄弟宫、第四田宅宫、第五男女宫、第六奴仆宫、第七妻妾宫、第八病厄宫、第九迁移宫、第十官禄宫、第十一福德宫、第十二相貌宫,十二宫对应人生的十二个方面。

其次,看七曜(日月五星)所在宫位的情况判定人各方面的情况,后来又有九曜(七曜加上罗睺、计都)、十一曜(九曜加月孛、紫气)。罗、计、月、紫称为“四馀”,不是实在的星宿,称为“暗曜”。罗、计和日、月食有关,月孛、紫气究竟指什么,天文史家还有争议。一般来讲,木星、太阳属吉星,火、土、罗、计、孛都属灾星。若众多星曜聚于同一宫中,或位于正对的宫位(星占术语叫“对照”),都被认为对命主影响很大。术士有口诀,好的如“金骑人马”“水居双女”,不好的如“木打宝瓶”“火烧牛角”等等。

第三,结合流年中七曜在各宫的情况推此年吉凶。比如前引《康遵批命课》:某人出生时,正好天蝎宫位于东方地平线下,此人就以天蝎宫为命宫,经术士推算,二十三到二十六岁土星出现在天蝎宫,那么占星术认为此人就有疾病灾患。这实际要求对七曜运行有所推定了解,需要相当的数理天文学的知识,最早的精密科学可能由此产生。

杜牧《自撰墓志铭》:“予生于角,星昴、毕于角为第八宫,曰病厄宫,亦曰八杀宫,土星在焉,火星继木。”这句话是说,他的星命以角宿所在天秤宫为第一宫命宫,据此以推,昴、毕二宿所在金牛宫为第八病厄宫,火、土灾星会聚于此。这就是用巴比伦星宫算命法给自己算命,不过是将黄道十二宫换算成二十八宿。辽国耶律纯撰有《星命总括》,据称得自高丽国师。西夏也有星命书籍,俄藏黑水城文献有一部西夏文的《谨算》,就是讲星宫算命,其中举例绘出梁签判星宫图。总之,这一套星命知识自唐以降,是整个东亚世界共享的。

唐宋之际占卜术何以流行?

汉末王充在《论衡》中说:“天施气而众星布精,天所施气而众星之气在其中矣,人禀气而生,含气而长,得贵则贵,得贱则贱,贵或秩有高下,富或赀有多少,皆星位尊卑小大之所授也。”其中已含有星宿位置决定人之祸福穷通的意思,不知是否受到西方生辰星占的影响。我觉得王充这段话是指以二十八宿配于每日之下,以每日所配的星宿定人之祸福,秦简《日书》中就有“亢,祠、为门、行,吉。可入货。生子,必有爵”,因为每日之下所搭配的二十八宿并不是实测天象的结果,而是机械排定,循环往复以纪日的,所以还不是严格意义上的生辰星占。如前列三国四叶飞天对凤铜镜提供的线索,也不能否定星命术在唐以前曾零星地传入中国,只是当时未能流行,其流行是晚唐以后的事,一直延续到宋元,明代以后渐渐式微。

星命术在唐宋之际的流行可以从当时社会转型的角度来解读,中唐以前的门阀士族社会,人的贵贱是由身份决定的,人生的命运虽有起伏,但大的运数已定,没有多少回旋的馀地。刘裕夺取皇位,贵为天子,但身份不能改变,仍是庶族,还要折节与士族联姻。中唐以后,门阀士族社会解体,身份的界限被打破,不再是贵者恒贵,贱者恒贱,社会结构的垂直流动增加;宋代的科举制度更使一般读书人有了“朝为田舍郎,暮登天子堂”的憧憬;宋代不立田制,“千年田无百年主”,土地买卖频繁,就是一般人也可以有成为田主富翁的幻想。对唐宋之际的人来说,未来不再是由身份决定而一成不变,人们普遍相信他们的未来会和现状很不一样,对将来既有憧憬又有焦虑,在这种背景下人们对预言个人命运的星命术有了很高的热情。从这个意义上讲,星命术在唐宋之际为大众接受而流行,是从社会文化心理的角度反映了唐宋变革的一些侧面。

“岁星主福德,官爵奉董秦”(《月蚀诗》),卢仝这首诗是发牢骚,说某些人没什么本事,可能只是命中木星位置好,所以能无功而致高位、享厚禄。按星命术的说法,木星是吉星,而土星、火星则为灾星恶曜。星命在预知未来的同时,也成了人们解释现实、安排生活的一种思维取向。

周必大在给朋友的信中说:“某今年五月四日火星入限,与当生月孛相值,对照命宫,往来留逆,岁莫乃退,每以为惧;是日,遂觉感冒,畏风伏枕,何其神也!”(《与曾无愧》)他连一次伤风感冒都把原因追溯到火星对照上,这段文字依字面理解就是:火星入命宫相对的第七宫,称为“对照命宫”,又称为“冲”,这是对命主影响很大的一种星位;而且此宫还发生火星特有的逆行现象,停留于此不去,即所谓“逆留”,后果更严重,所以周必大一直担忧。有意思的是,这时候他果真病倒了。我看这大概是心理暗示的结果,许多星命的“神准”,多半可以用这种方法来解释。

范成大有一首诗《占星者谓命宫月孛,独行无害,但去年复照作灾,今年正月一日已出,而岁星作福,戏书二绝》,意思是讲命宫中原来只有单一星曜月孛,虽为凶星而无害。去年月孛又运行到命宫,即所谓“照”,星命认为有灾;今年月孛行出命宫,而木星运行到有利位置,带来福运,所以值得庆贺,诗中所谓“久住灵斿今日过,历翁欢喜劝椒杯”,“暗曜加临有救神,煌煌福德自天仁”。灵斿、暗曜皆指月孛,救神指木星,历翁指占星术士。灾星去,吉星来,欢庆溢于言表,虽然以“戏书”来遮掩,显得好像对此漫不经心的样子,但仍无法掩饰对此道的热衷。

星命是生活安排的一种指导,和人们的生活密切相关。这类知识从皇帝、士大夫到老百姓都是共享的,甚至王朝政治也有星命的影子。宋高宗知道一些星命术,每逢臣僚“有负圣恩”时,他总是自我解嘲地认为是自己星命中奴仆宫位置不好,所以后人有诗嘲讽此事:“坚壁长城慕勇功,中兴想望野人同。医身医国皆司命,星陷无如奴仆宫。”(吴焯《南宋集事诗》)高宗认为他身边的人秦桧是国之司命,王继先是朕之司命,任此二奸为司命,难怪别人拿他自己的话讽刺他“奴仆宫陷”。

相比之下,宋太宗的奴仆宫似乎就好得多,“太宗即位,木在奎,居兖州地分,奎为天奴仆宫,故当时执驭者皆骤居富贵,岂偶然乎”(《丁晋公谈录》),这段文字疑有脱文。奎为二十八宿之一,作为第六宫的奴仆宫要和具体的出生时日对应,不可能固定在某一宫或某一宿。疑“奎为天”后脱一“子”,应当是“奎为天子奴仆宫”,可能太宗星命的奴仆宫是奎宿,即位那年福星木星在奎,所以近幸之臣都得了节钺富贵。这样,这段文字才讲得通。

王位继承人的选择也与星命相关,宋理宗之所以被立为王储,原因据说就是史弥远找术士推算其星命,显示有帝王之命。在西方,罗马帝国的皇帝其实早已将星命作为政治斗争的道具,罗马第一任皇帝奥古斯都把自己的算命天宫图公布,借以昭示天下,他荣登帝位乃天命所归,任何反抗都是徒劳。塞维鲁在皇位争夺中获胜,他下令将自己的的算命天宫图绘于皇宫顶上,借以告诫政敌不要觊觎大位,他当上皇帝早已由天命决定。不过所绘的天宫图又作了“技术处理”,不能过于精细,以免有人利用天宫图找出皇帝的弱点来谋害他。

同病相怜的摩羯宫文人:韩愈有抱怨,东坡爱自嘲

据说奥古斯都在公布的天宫图中也作了修改,将命宫由摩羯宫改为天秤宫。摩羯宫似乎是在当时已被占星术认为不是一个太好的星宫。不料,星命术在唐代传到中国后,不讨奥古斯都喜欢的摩羯宫竟与中国文人有了一段缘份,居然有那么多文人和古罗马皇帝一样对他们命中的摩羯宫耿耿于怀。

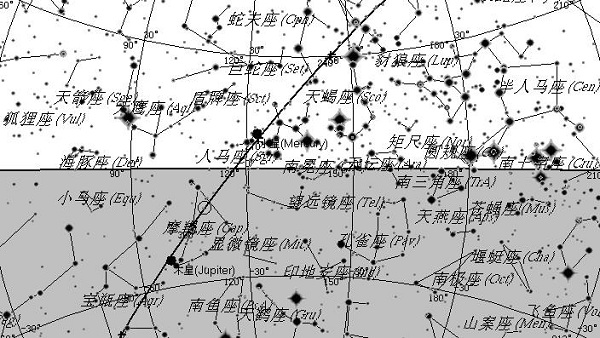

在西方,摩羯宫的形象是羊身鱼尾,是古巴比伦羊鱼神伊亚,传到中国后,中国文化中没有那种羊身鱼尾的怪兽,无法找到对应的东西,所以就把摩羯宫描绘为一种龙头鱼尾有翼的怪鱼。摩羯宫大致对应中国二十八宿中的斗、牛、女三宿,按现代星命家Parker的讲法,摩羯宫的消极面是“迷失在现实世界和想象中的各种阻碍成功的因素中”,“甚至成功的摩羯宫人也有哀诉和抱怨想象中的负担的倾向”,鱼、羊结合的形象暗示摩羯宫的双重性格,所以是十二宫中性格最复杂的。

对摩羯宫的抱怨,韩愈是较早的一位,他在《三星行》中说:“我生之辰,月宿南斗。牛奋其角,箕张其口。牛不见服箱,斗不挹酒浆。箕独有神灵,无时停簸扬。无善名以闻,无恶声以讙。名声相乘除,得少失有馀。三星各在天,什伍东西陈。嗟汝牛与斗,汝独不能神。”诗中作者叙述自己出生时恰值月在斗宿,二十八宿中的斗宿正好对应黄道十二宫中的摩羯宫,星命认为月亮所在之宫为身宫,与命宫一样重要,韩愈就正是以摩羯为身宫。所以,他接着就抱怨身宫在摩羯,时运不济,牛宿不能带来高车驷马,斗宿不能带来美酒佳酿,唯有箕宿神灵独显,使自己备受颠簸流离之苦;平生毁誉,细算起来也是得少失多。诗中虽未明言摩羯宫,但所言斗、牛二宿正好对应摩羯宫,而且推占方法明显属于当时从西方传入的生辰星占。

苏轼就把自己的星命和韩愈对比一番,发现也与摩羯宫有渊源:“退之诗云:我生之辰,月宿直斗。乃知退之磨蝎为身宫,而仆乃以磨蝎为命,平生多得谤誉,殆是同病也!”又“马梦得与仆同岁月生,少仆八日,是岁生者,无富贵人,而仆与梦得为穷之冠,即吾二人而观之,当推梦得为首。”(《东坡志林•命分》)出生时月在摩羯则韩愈以之为身宫,出生时摩羯为上升星座,则苏轼以之为命宫。据《东坡纪年录》,苏轼生于景祐三年十二月十九日眉山当地卯时(公元1037年1月8日北京时间6-8点,眉山比北京晚一个时区),天文软件回推,可以看到苏轼出生时太阳在摩羯宫,而且正从地平线下升起,苏轼命宫是摩羯。苏轼将平生毁誉交加归于自己命宫属摩羯宫,与韩愈同病相怜。但接着东坡居士就以他特有的幽默,消解了一般文人身世感叹的哀怨。他说他与朋友马梦得同年同月生,那时候生的人命都不好,而他们二人是其中最倒霉的,二人比起来,苏公调侃居然还有“垫背”,马梦得比他还倒霉!坡公毕竟是坡公,人生的苦难颠沛经过这么一番戏谑,居然淡定地消解于自嘲之中。

清苦一生摩羯命:中国士大夫的摩羯情结

自从韩愈、苏轼把自己的身世感叹和摩羯宫联系起来以后,后世许多文人士大夫就主动去“对号入座”,发现自己原来也属摩羯宫,于是更生出一番身世同感。

南宋周必大感叹自己和韩、苏一样,“星辰偶同”,皆属摩羯宫,命中“宜退不宜进”。未见得有苏公的名气,而命运波折,却是命该如此:“亦知磨蝎直身宫,懒访星官与历翁。岂有虚名望苏子,谩令簸恶似韩公。”(《青衣道人罗尚简论予命宜退不宜进甚契鄙心连日求诗为赋一首》)周必大喜欢读韩愈《三星行》,“读《三星行》,解嘲于南斗”(《回彭知县贺生日》),“余屏迹山间,诵昌黎《三星行》。政自多感,亦何有于初度”(《生日贺谢爱山长句》)。他大概认为自己和韩愈一样,以摩羯为身宫。其实,周必大生于靖康元年七月十五日巳时(公元1126年8月5日),月球在地平线下的宝瓶座,差一点才是摩羯座,他的身宫是宝瓶宫不是摩羯宫。不管是否术士推算的误差,而周倒也乐于接受自己的摩羯星命,以此感慨解嘲。

稍晚的方大琮也谈到自己的摩羯星命:“枯槁馀生,逢春已晩;奇穷薄命,任斗不神。惟磨蝎所莅之宫,有子卯相刑之说;昌黎值之而掇谤,坡老遇此以招谗。而况晩生,敢攀前哲。”(《与王正字书》)“揆予初度,笑南斗之不神”(《与东湖堂长傅法师书》),看来的确属于斗宿所在的摩羯宫。方大琮认为,和韩、苏前贤一样,掇谤招谗已是命中注定,其中加入子、卯相刑的说法,可以看到这时星命中已混入干支生克一类中国数术。南宋末年牟巘多次讲到自己属摩羯宫:“生磨蝎之宫,人皆怜于奇分”(《回安抚洪尚书启》),“躔磨蝎之宫,自怜微迹”(《谢福王送生日札》),颇有顾此自怜的感叹。

文天祥在《赠余月心五首》《赠曾一轩》几首与星命术士赠答的诗中都提到摩羯宫,所谓“我有斗度限所经”。斗度即斗宿之度,正当摩羯,命中似乎也属摩羯宫。但文天祥气度确实迥出众人,他虽然也对星命感兴趣,“吾家禄书成巨编”,但毕竟“未来不必更臆度,我自存我谓之天”,看来是相信自己才是未来的主宰。是否真认为是臆度呢?我看也未必,士大夫究心星命的同时总会加上“戏书”“臆度”一类遮词,这是为文的狡狯,不愿意别人看透内心的焦虑。

明代高启,也将自己的摩羯宫和韩、苏对比:“余后生晚学,景仰二公于数百载之上,盖无能为役,而命亦舍磨蝎,又与文忠皆生丙子。”(《赠钱文则序》)他发现不仅自己和韩、苏一样为摩羯命,还与苏轼都是丙子年生人,更属有缘。高启是明初提倡师古的诗文大家,崇尚韩、苏古文,而这种对韩、苏的摩羯“认同”,可能为这种古文崇尚提供了另一有趣的解读角度。吴宽有诗《病中读周益公集以术家谓其身坐磨蝎宫宜退不宜进宽命与公偶同所愧名贤徳望不及远甚其退尤宜因诗纪之二首》,也是命属摩羯,其“平生最好苏学,字法亦酷肖东坡”,不知和摩羯星命有没有关系?

当然,宋元以降“磨蝎”常见诗文中,“谩灼膏肓驱二竖,懒从磨蝎问三星”(赵汸《次陈先生韵》),“清苦一生磨蝎命,凄凉千古耒阳坟”(尹廷高《挽尹晓山》),未必这些主人皆属摩羯宫,可能是用典,而且典故使用不见得就那么精切,泛指命运造化弄人,也是可以成立的。既然能成典故,所以不管是否真的属于摩羯星命,中国士大夫的摩羯情结毕竟凝固于文字中了。

(本文选摘自《文史知识》2015年第3期,原题为《黄道十二宫与星命术:文人和他们的摩羯宫》。“文史知识”微信公众号:wszs1981)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司