- +1

被神化的美国最高法院, 为何反常“让权”

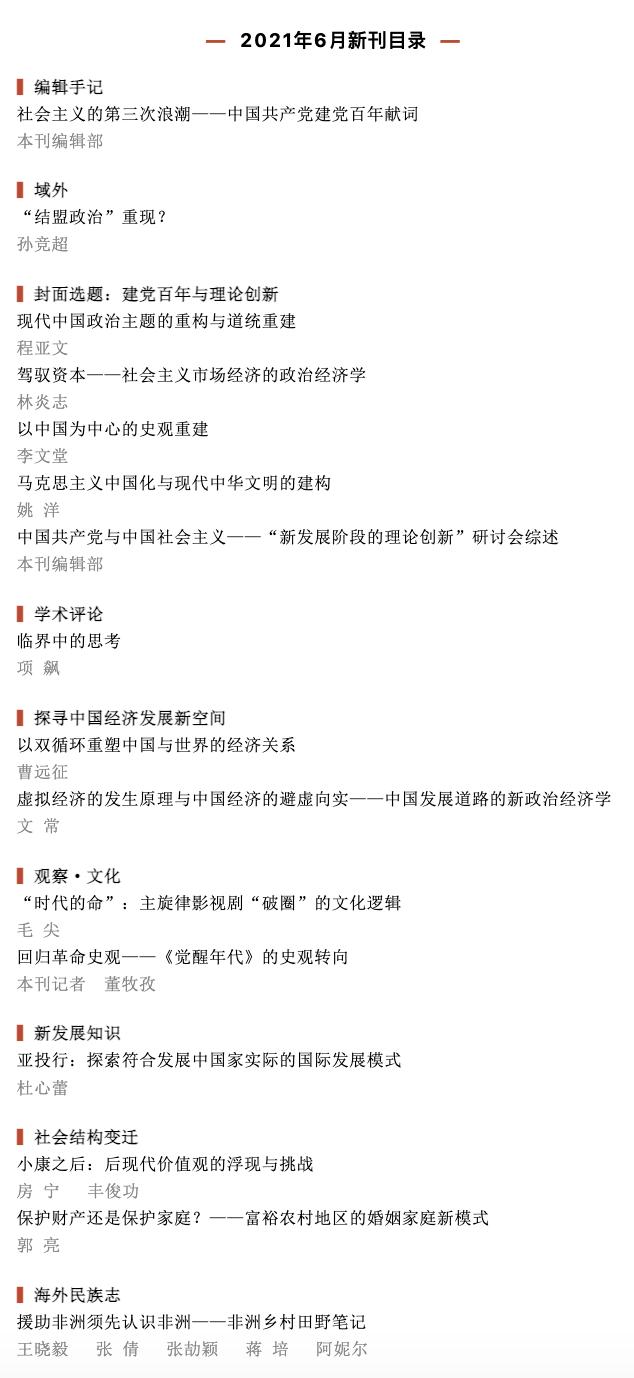

《文化纵横》2021年6月新刊上市

文化纵横微信:whzh_21bcr

投稿邮箱:wenhuazongheng@gmail.com

✪ 张佳俊 | 北京大学法学院

(本文原发表于《美国研究》2021年第1期)

【导读】行政主导型治理的兴起,对现代法治模式影响深远。在其引发的诸多论争中,司法-行政关系的重构问题,颇有重新讨论的必要。过去百余年,在“行政国家”这一新兴治理模式的促动下,美国的司法-行政关系经历了重大变化,其结果之一是在美国行政法领域的司法审查中,法院越来越倾向于尊让行政机构。从1984年“谢弗林案”到2013年“阿灵顿案”的数十年间,司法尊让原则(Judicial Deference)获得了非同以往的显著发展。透过美国最高法院数十起典型判例可以发现,司法尊让的规则体系逐渐成形,适用范围不断扩大,以至于被视为一项基础性甚至是准宪法性的原则。

而这一原则塑造的背后,是美国司法回应复杂的治理问题,于宪制变局之中探索切实可行的“机构主义”(Institutionalism)进路的一场“自我革命”。由此带来的结果是,美国司法审查从“机构角色”到“机构能力”都发生了显著变化,而司法权和行政权也在新的关系结构中开辟出一条合作治理之路,最终的结果是美国行政法从“以法院为中心”转向了“以行政为中”。

相对于过去一度流行于英美学界、且深刻影响中国司法实践和理论研究的“法院中心论”而言,“行政中心论”的兴起和司法尊让哲学的发明,无疑是美国法治的一项重大变革。审思这一变革,对于全面地而非片面地、辩证地而非选择性地理解现代治理文明转型,进而探讨国家治理现代化语境下中国司法与行政的关系建构问题,具有一定的参考意义。

本文原发表于《美国研究》2021年第1期,转自“法意读书”,原标题为《通往机构主义:司法尊让与美国司法-行政关系的重构》,文章仅代表作者观点,供诸君思考。

通往机构主义:

司法尊让与美国司法-行政关系的重构

晚近百年来,以规模庞大的行政机构、细密复杂的行政规则、纷繁多样的公共政策以及广泛运用的自由裁量为特征的公共行政之治,逐渐在现代风险社会治理中占据了主要位置。环顾近世欧美各国,伴随国家干预主义的滚滚洪流,如德国思想家哈贝马斯所言,一种新的、与福利国家的正义观相联系的工具主义法律观覆盖和排挤并最终消解了自由主义法律观,使得权力分立的古典宪制格局越来越难以维持。在此过程中,行政主导型治理模式后来居上,成为继立法型治理、司法型治理之后,推动西方法治秩序重构的核心变量,法治实践由此呈现出“官僚化”或“政策化”的发展趋向。在中国,从传统官僚政治向现代行政法治的治理转型方兴未艾,法治实践的公共政策化趋势同样突出。面对全球治理文明的这一深刻变化,“如何把握行政与法之间的关系这一基本性的命题,在现代极有重新论证的必要。”作为行政与法的关系的重要维度之一,司法-行政关系的重构,是各国国家治理普遍面临的难题。本文以行政国家背景下美国司法尊让原则的演变及其对司法-行政关系的塑造作用为分析样本,试图探寻对于这一普遍问题的具体回应方式,以期为理解和构想人类治理的变迁图景提供新的论说。

在展开正式讨论之前,有必要先就美国的行政国家问题作简要说明。19世纪末以来,“行政国家”(administrative state)的崛起在事实上构成了当代“美国法律的重大内情之一”。回看美国历史,进步时代以后特别是罗斯福新政以来,伴随福利国家和权利革命(Rights Revolution)的兴起与蔓延,行政分支机构大量涌现,行政治理得以全面扩张,一个以立法授权为倚仗、民选总统为后盾、大规模的行政机构和垄断性的行政管制为特色的行政国家登上了历史舞台;而美国律法精英原本设想的以权力分立为基础、司法控权为中心的“法律帝国”(Law Empire)图景,则遭遇了行政国家扩权实践的重大挑战。尽管美国司法审查在行政法上的适用范围有所扩展,随着行政权力及其治理范围的显著增加,对行政机构的司法控制也努力保持跟进之势;然而,以美国联邦最高法院为例,它在司法能动和司法克制的两极之间来回钟摆,除了在私人权利领域保持相对积极的介入以外,“在大多数情况下,对那些在行政国家中日益重要的政府分支机构,它已经放弃了社会和经济层面的管控”,而对行政决策保持相当高度的尊让。这种司法尊让行政的基本原则,在司法实践中逐步确立,并在20世纪80年代后达到一个高峰。以至于近来有美国学者认为,“基于法律人的正当理由,法律已经自愿放弃了帝国式的抱负。……法律的‘长弧’不断地曲向于尊让——一种对于行政国家的主动尊让。”

(美国联邦最高法院)

在此背景下,司法尊让(Judicial Deference)成为英美学界特别是美国法学领域持续关心的一个重大问题。尤其在晚近数十年来,随着司法尊让实践的显著发展,美国学者不仅在总体上肯定了司法尊让原则的制度性地位,而且对其所涉及的司法哲学、适用标准、适用范围、制度意义等问题都进行了丰富的理论拓展。国内学界也很早开始关注美国的司法尊让问题,并且对司法尊让原则的早期发展以及20世纪80年代的经典判例——“谢弗林诉自然资源保护协会案”(Chevron U.S.A. Inc. v. Nat. Res. Def. Council, Inc.)——研究较多,但对这一判例之后数十年间美国司法尊让原则的最新发展研究较少,这也是本文期待进一步探究和补益之处。

▍美国司法尊让原则的历史渊源与最新发展

法律解释一直是美国司法与行政权力博弈的核心场域。从本质上说,谁有权解释相关法律,谁就掌握了相关问题的主导权;而如何解释法律,意味着如何划分和行使权力。这正是分权宪制背景下司法审查的政治要旨所在。司法尊让原则的形成,就源于一个长期困扰美国司法的法律解释问题:行政部门或官员在执行立法机构授权其实施的法律法规时,往往会酌情进行自由裁量,对其中的概括条款或模糊表述做出自己的解释,面对由此引发的行政诉讼案件,法院应该采取何种审查方式? 是将行政解释丢在一边,由法官重新做出解释? 还是保持克制,顺从行政解释?

追溯历史可以发现,美国司法对于行政的尊让,颇有历史传统。早在二百多年前“马伯里诉麦迪逊案”(Marbury v. Madison)首次确立对行政行为的司法审查权时,美国联邦最高法院大法官约翰·马歇尔(John Marshall)就通过区分政治性的、涉及公共权的行政行为和法律性的、涉及私人权的行政行为,为尊让行政机构在公共治理中的自由裁量权留下了宪法余地。然而,这一余地却长期处于规则空置状态。在相当长的时间里,伴随司法审查权的扩张,一种由法院主导解释权,通过运用传统的司法解释方法,基于法院自身裁断而做出重新解释的“独审模式”(independent judgment model)备受推崇,但对于司法应该在何种情境下、根据何种规则和标准给予行政多大程度的尊让这一重要问题,却一直没能明确。例如在1944年的“斯基德摩诉斯威夫特公司案”(Skidmore v. Swift & Co.)中,联邦最高法院就按照独审模式,提出了斯基德摩尊让原则(Skidmore Deference),即:法官综合分析多种因素,独立判断行政机构的法律解释是否合理且正当,而行政机构则被视为“专家证人”(expert witness),其所提供的解释虽有一定说服力却不具有支配性,可以作为指引性的权重因素,但对法院不构成拘束力。这种弱化尊让、注重个案多因素考量的模式,并未形成稳定成熟的解决机制,反而导致司法审查范围不可预测,造成了相关行政诉讼数量庞大的局面。在此后40多年里,联邦最高法院在对行政解释应予以高度尊让(strong deference)还是低度尊让(weak deference)的问题上,依然摇摆不定。

历史在1984年发生了重大转折。随着“谢弗林案”的宣判,联邦最高法院一改过去审查行政解释的做法,树立起一种新的、由行政机构承担主要解释责任的、法院对行政机构基于合理理由的解释予以认可的“尊让模式”(deferential model)。“谢弗林案”发生时,正值里根政府放松经济管制。当时美国环境保护署(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)对其负责实施的《清洁空气法》(Clean Air Act)中的“污染源”一词作了宽泛解释,从而放松了对企业新建大型空气污染源设施时本应接受的严格的“新污染源审查”程序。此举有利于增强企业的经营自主权,但却激起环保人士不满, 由此引发了诉讼。整个案件的争议焦点在于:环境保护署的解释是否合理?联邦最高法院支持了环境保护署的解释,认为国会在《清洁空气法》中并未给出明确指示,而是授权环境保护署在其权限内做出解释,这本身是一项政策决定,应由行政机构而非法院去处理。除了断案本身,更重要的是,法院还借此机会确立了里程碑式的“谢弗林尊让原则”(Chevron Deference)。法院认为,当国会立法中存在含糊表述或规则空白时,就意味着对负责实施该法律的行政机构进行了授权,允许其制定立法性规则来解释法条含义;这种立法性规则具有压倒性分量,法院应当予以尊让,除非它是专断、反复无常或明显违法的。因此在审查时,法院遵循“两步法框架”: 第一步先判断国会本身对争议法律条款有无明确清晰的表态,如有,则直接遵照国会意图处理;如国会仅有概括性授权而无明确细致的规定,则进行第二步,法院考察和判断行政机构对该条款所作的解释能否被接受(permissible),即是否合理,而不是以自己的重新解释取代行政机构的合理解释。

谢弗林尊让原则的确立,被视为美国司法审查的“一个巨大进步”, 对美国司法实践产生了深远影响。据美国哈佛大学法学院教授凯斯·R. 桑斯坦(Cass R. Sunstein)调查,从1984年到2005年1月28日,“谢弗林案”判决一共被援引了7233次,足见其影响力之大。晚近以来,美国联邦法官们借助不同案例,前赴后继地续造、改进司法尊让原则,并在大部分判例中都支持了行政机构的解释,从而使之成为一项基础性甚至是准宪法性质(quasi-constitutional)的原则。在“谢弗林案”之后的30年里,司法尊让原则已经衍生出一个庞大的规则体系。本文按照行政解释的性质、行政机构的解释权限、司法尊让原则适用步骤、司法尊让原则优先适用等四类问题,对这30余年美国司法尊让原则的发展概况做了分类梳理(下表为笔者自制,说明:1984年至2013年期间,整个美国联邦法院系统中涉及司法尊让问题的判例数不胜数,仅在联邦最高法院层面,就不下百例。此处以最高法院较有代表性的50余个判例作为样本,大体呈现出司法尊让的发展框架和主要问题,但这不意味着此表覆盖了司法尊让问题的全貌)。

总的来看,这一规则体系的塑造过程主要以谢弗林尊让原则为基础,很大程度上改善了司法审查行政解释时规则不定、标准不一的局面。但需要指出的是,谢弗林尊让原则的确立并不意味着问题的终结。以往那种独审模式及其相应的斯基德摩尊让原则,依然有适用之处;而联邦最高法院及巡回法院在具体适用司法尊让原则时,也依然存在来回摇摆的现象。例如,联邦最高法院在1997年的“奥尔诉罗宾斯案”(Auer v. Robbins)中,将法院尊让的行政解释类型,从正式的立法性规则扩展到了未经正式程序而出具的行政官员意见书,大大扩展了谢弗林尊让原则的适用范围;但后来以2001年的“美国诉米德公司案”(United States v. Mead Corp.)为典型代表的一些案件,又对谢弗林尊让原则的具体适用做了不同程度的限缩,进而延伸出了所谓的“谢弗林零步”(Chevron Step Zero)问题,即:在适用谢弗林尊让原则的两步法之前,额外多出一步,由法院先裁定要不要适用该原则,而不是未经裁定直接适用。这意味着美国司法尊让原则的适用是富于弹性的,其发展也在原则的扩张和限缩之间保持了一定的开放性和灵活性。

通过以上梳理可以发现,尽管司法尊让的规则体系逐渐成形,但对于谢弗林尊让原则是否适用于行政管辖权争议这一重要问题,却一直悬而未决。过去,联邦最高法院曾在涉及行政管辖权的多个案例中对行政机构予以尊让,但对于行政机构的管辖权解释与谢弗林尊让原则之间的相关性问题,并未正式予以明确;而后,联邦巡回法院层面的多个案例也涉及上述问题,不过给出的答案却大相径庭。总的来看,联邦最高法院并未就此形成稳定、统一的规则,这依然是困扰谢弗林尊让原则适用的不确定因素之一。正因为如此,2013年联邦最高法院审理的“阿灵顿市诉联邦通信委员会案”(City of Arlington v. FCC), 被一些敏锐的美国学者认为具有潜在的重大意义,因为该案直接涉及美国联邦法院一个旷日持久的争议:法官在适用谢弗林尊让原则之前,是否必须先就国会有无授权行政机构解释特定法律争议条款这一问题,单独作出一个司法决定? 换句话说,这就是前文提及的“谢弗林零步”问题,或者说是“前谢弗林原则问题”(pre-Chevron question)。具体到本案则是:对于行政机构做出的涉及自身管辖权的法律解释,法院可否跳过“零步”问题而直接适用谢弗林尊让原则,对行政机构的解释予以尊让?在美国联邦第五巡回法院就“阿灵顿案”做出判决之后,联邦最高法院决定复审此案,有意对上述问题做出规则性的回应。

(点击上方图片图解6月新刊)

▍法院如何尊让行政机构:“阿灵顿案”与机构主义进路的浮现

(一)“阿灵顿案”:纾解司法尊让原则的“零步”困扰

“阿灵顿案”源于美国《1934年通信法案》(Communication Act of 1934)第332(c)(7)(B)(ii)款“合理时限”表述的解释之争。按照法案规定,州和地方政府本应在“合理时限”之内审批处理运营商的通信设施建设申请,但事实上,此类申请常被拖延。美国无线通信和互联网协会便提请美国联邦通信委员会对“合理时限”做出解释,后者基于法案授权,通过正式宣告裁决(declaratory ruling)作了解释,却被阿灵顿市和圣安东尼奥市起诉至联邦第五巡回法院。巡回法院适用谢弗林尊让原则,支持联邦通信委员会的解释,理由在于:联邦通信委员会的裁决已履行美国《行政程序法》(APA)第533条的“通告-评论”程序,符合正当程序原则;联邦通信委员会已获得《通信法案》的概括授权,而“合理时限”表述模糊,恰好为其留出了行使权力的空间;联邦通信委员会的裁决只设了上限时间表,并未超出法案对州和地方政府的责任要求,不存在《行政程序法》第706条的“专断或反复无常”情形,因而具有合理性。2013年6月,联邦最高法院在复审此案后做出维持原判的决定,明确指出“对于行政机构就涉及其法定权力范围(即其管辖权)的法律条款模糊之处所做的解释,法院必须适用谢弗林框架”。这意味着,对于行政管辖权解释,联邦最高法院确认无须由法院通过重新审理来做出新的解释,应直接适用谢弗林尊让模式。具体而言,以大法官安东宁·斯卡利亚(Antonin G. Scalia)为代表的多数意见、大法官史蒂芬·布雷耶(Stephen G. Breyer)的协同意见以及以大法官约翰·罗伯茨(John G. Roberts, Jr.)为代表的反对意见,主要围绕行政管辖权解释的性质、国会立法意图的判断标准及方式、司法与行政的解释权分配三个争议的焦点而展开。

“阿灵顿案”的第一个争议是行政机构就其管辖权所作解释的性质区分问题。也就是说:要不要将行政解释区分为“有管辖权的解释”(jurisdictional interpretations)和“无管辖权的解释”(nonjurisdictional interpretations)两种类型,进而先解决“谢弗林零步”问题,即法院先对联邦通信委员会解释的类型进行审查定性,而不是直接适用谢弗林尊让原则? 对此,三种意见都明确予以否定。斯卡利亚认为,管辖权性质区分对于确定司法的权力范围具有重要意义,但在行政领域内并无意义。这种错误的区分具有危险性,如果滥贴管辖权解释或非管辖权解释的标签,会导致行政机构执法时受到管辖权异议的困扰,造成行政解释被频繁挑战的混乱局面,而且也会使得行政机构本该拥有的解释权,被转移到联邦法院手中,最终损害谢弗林尊让原则。因此,法院应避免“徒劳的分神”(empty distraction),不能将问题复杂化。本案真正需要判断的问题仅仅是:行政机构在解释所执行的法律时,是否始终恪守立法授权的边界。换言之,在斯卡利亚看来,只要立法授权在先,行政机构对负责实施的法律做出的所有解释就都具有管辖权性质,因为这些解释统统关系到行政机构的权力范围。通过对行政管辖权解释性质问题的澄清,斯卡利亚釜底抽薪式地消解了“谢弗林零步”存在的必要性,从而为本案适用谢弗林尊让原则扫除了第一道障碍。

“阿灵顿案”的第二个争议也是最大的焦点在于,到底应该以怎样的标准和方式去判断国会意图。大法官一致认为,行政管辖权解释能否适用谢弗林尊让原则,主要的依据是国会授权,但难就难在对于那些存在模糊之处或歧义的条款,如何判断其中的立法意图。联邦通信委员会以《通信法案》已授予其“概括性的规则制定权”(general rulemaking authority)为由,主张拥有条款解释权。对此,联邦最高法院形成了概括授权(general delegation)和特定争议条款授权(delegation extends to the specific statutory ambiguity at issue)这两种判断标准的争论。罗伯茨主张以特定授权为准,认为只有当立法授权的范围触及特定的争议性模糊法条时,行政机构才有权予以解释。这是因为,国会就法案部分条款进行授权,并不必然意味着将法案所有条款的解释权都授予行政机构。例如,当一项法案的不同条款被分配给不同的行政机构去执行,而某一机构对特定的争议性条款做出解释时,法院势必先要考虑该特定条款的授权问题;即便国会只将解释权授予一个行政机构,法院也必须裁决特定条款的行政解释是否处于国会授权范围内。斯卡利亚针锋相对地指出,所谓以特定授权标准来判断国会的立法意图,真实目的是想动摇整个司法尊让体系。然而,根据“整体包含部分”的基本定理,概括授权意味着行政机构据以行使职权的所有规则都是有效的。如果执意要求特别授权,将把法官引上无限探寻立法意图的歧路,结果就是把皮球重新踢回13个巡回法院,迫使它们通过“全要素审查”(a totality-of-the-circumstances test),一事一议地判断立法意图,从而摧毁司法尊让原则的稳定根基。透过两种标准之争,本案也再次浮现出以什么方法来判断立法意图的问题。布雷耶在协同意见中以“米德案”为例,认为法条模糊并不必然意味着国会有意给行政机构留下了值得司法尊让的填补漏洞的机会,因为这一问题受到具体情境下多种因素的影响,此时应该用传统的多因素分析框架来判断。从本质上看,这种多因素、开放式的分析方法实际上否定了对立法意图的简明判断标准,与斯卡利亚所持的反对无限探寻意图、强调建立明确标准的主张,存在进路上的显著分歧。

“阿灵顿案”的第三个争议也是根本症结在于,面对争议性法律条款,如何在法院和行政机构之间分配解释权。罗伯茨代表的少数意见依然坚持司法独审模式,认为“所有与法律相关的问题”都应该由法院说了算,主张“判断一项特定的行政解释有没有资格被适用于谢弗林尊让原则,取决于法院就国会是否已授权行政机构来解释争议性模糊条款的问题所做出的裁定。”他进而主张,在“行政机构对模糊条款的解释是否合理”与“模糊条款是否应由行政机构来解释”这两个问题之间,应由法院来划线。言下之意,在法院独立做出裁决以前,不应直接适用谢弗林尊让原则,如此便可从权力分配上设置“谢弗林零步”障碍,从而限缩司法尊让。为此,他将案件讨论上升到宪法原则的高度,试图从美国传统权力分立体制角度重新评估谢弗林尊让原则。他引用《联邦党人文集》中麦迪逊的名言,批评行政国家不断膨胀且权力过分集中,而谢弗林尊让原则也变成其操使权力的利器。有鉴于此,他认为“司法的责任不仅在于规限自身的合理角色,还在于确保其他两个权力分支也能如此规限自己”,法院的一项重要任务就是修复国会授权的边界。对此,斯卡利亚代表多数意见予以驳斥,指出“法官应当有所克制,不能凭借一己之见,代替行政机构填补立法空隙。”他认为,谢弗林尊让原则的存在,就是要防止司法权染指专属于行政机构的政策制定领域,如果由法院独断是否适用这一原则,无疑是一种司法抢权(judicial power-grab),这实际上是从权力分配上否定了“谢弗林零步”障碍的存在空间。

(二) 从“谢弗林案”到“阿灵顿案”:一种机构主义进路的具体呈现

放眼司法尊让原则的整个历史演进过程,2013年的“阿灵顿案”具有突破性的重要意义。1984年,美国最高法院针对行政机构在其管辖权范围内解释法律模糊条款的问题,确立了谢弗林尊让原则“两步法”,但这并未彻底解决具体适用问题,仍然存在诸多缺口——例如发端于规则罅隙中的“谢弗林零步”问题——这为后来谢弗林尊让原则在一系列判例中的扩张与限缩埋下了伏笔。随着“阿灵顿案”的宣判,联邦最高法院首次明确地澄清了一个潜伏已久的重要难题——对于行政机构有关自身权力范围的解释如何适用谢弗林尊让原则,从而使得谢弗林尊让原则不仅适用于行政管辖权范围内的法律解释,也适用于有关行政自身管辖权问题的法律解释。这意味着谢弗林尊让原则实现了规则续造,其适用范围得以扩张,而“谢弗林零步”问题也在很大程度上得以纾解。同时,这也意味着司法尊让实践从以往漫长且曲折的有限探索阶段,进一步转向了体系统一的制度化建构阶段。而透过这些典型案例可以发现,联邦最高法院在运用司法尊让原则处理行政解释问题时,呈现出一种机构主义进路(institutionalism approach)。这具体表现为以下几点。

其一,法院不仅对作为行政类法律的解释主体的行政机构角色予以主动承认,也自觉地界定了其自身作为行政类法律解释的“审查者”而非“解释者”的司法机构角色(institutional role),正是基于这种机构角色的区分,法院更加有意识地结合不同机构所面临的具体情境,能动地适用司法尊让原则。正如一些美国学者所指出的,法律解释的核心问题在于,“具有不同能力、受制于不同条件的各个特定机构,应该如何解释特定的法律文本。”在美国宪制框架内,立法、行政、司法各有其机构角色;一部法律如果由三者分别进行解释,很可能会产生不同的理解。因此,某一机构在释法之前,必须心知肚明的是:“谁是决策的制定者,这一点至关重要。”而由谁掌握法律的解释权,则是一个单独的机构角色问题。这一点在“谢弗林案”中已经有所体现,“阿灵顿案”则再次反映出法院和行政机构在解释权问题上的机构角色冲突。面对少数反对意见试图从解释权角度来解构司法尊让原则的主张,斯卡利亚代表的多数意见重申了谢弗林原则的本意,即“法条的模糊之处,应由负责实施它的行政机构而非法院,在合理解释的范围内得到解决”。按照这一逻辑,行政机构对法条模糊之处的解释,本质上不是要解决法律上的问题,而是要解决政策上的问题;即便政策性争议往往会以法律形式表现出来,也应该交由行政机构而不是法院去解决。

那么其二就是,作为“审查者”而非“解释者”的法官如何选择审查策略?从“阿灵顿案”来看,法院主要采取形式主义的审查策略,即在司法尊让的约束框架下作出裁决,而对于“行政机构是否拥有国会授权”这一实质问题的判断,也寓于形式主义的审查策略之中。这里的形式主义,是指“一种规则约束下的决策策略”:有限理性的法官立足于审查者的机构角色,在面对专业的行政治理问题时,降低审查过程的复杂性,选择相对简便易行的审查规则或标准,从而在总体上(而不仅仅是个案中)取得最优的规则治理结果。“阿灵顿案”中,无论多数意见还是少数意见,都对所谓的“管辖权解释”和“非管辖权解释”区分予以批判,一个重要原因就是避免将问题复杂化,从而聚焦于应否直接适用谢弗林尊让原则的真正问题上来。这一批判并非没有根据。在美国早期的司法审查中,行政管辖权问题曾一度被认为应由法院负责独立审查和判断。但彼时这一主张备受批评,并在后来漫长的司法实践中被搁置一边,其原因就在于:事实上,影响行政机构权限的问题都是管辖权问题,“全由法院独立判断实际上不可能,也妨碍行政效率”,况且如果司法审查之手伸得太长,还“可能违背国会设立行政机构的意旨”。

同理,在判断国会的立法意图时,“阿灵顿案”中联邦最高法院的少数意见意欲以“特定授权说”对抗“概括授权说”,也被认为是将行政解释的审查问题复杂化了,因而遭到多数意见的直接反对。此外,在以往一段时间内,由“斯基德摩案”所提供的多因素分析框架,以及由“米德案”所提供的区分标准——经由正式规则制定程序做出的解释与未经正式程序做出的解释——曾是一些法官决定是否适用谢弗林尊让原则的分析工具。“阿灵顿案”中,出于可预测性的需要,多数意见并未采用上述框架和标准,而是始终紧扣行政机构的解释有无国会授权以及是否处于国会授权范围之内这一实质性标准来展开论证。这种立足于司法机构的角色定位而展开的形式主义审查,不仅有利于审查过程的化繁为简,也有利于维护谢弗林尊让原则的稳定性和司法审查本身的可预测性。

因此,其三,相对于仅仅追求个案正义,法院更加注重司法审查所能带来的整体示范效果,其目的是形成稳定的、可预期的司法尊让规则及方法——司法审查的要义之一就是确立裁判规则。这也被一些学者称为“规则式的结果主义”(consequentialism)。法官应当确立那种能在总体上产生最优结果的解释规则,并据此解释争议性的法律模糊条款。这种总体上的最优结果,主要体现为对法律制度的促进,而这反过来也是形式主义审查策略得以成立的基础。在这种结果主义的引导下,对法律模糊条款的解释,有必要注重其整体的制度效果,而非全然局限于个案结果。“阿灵顿案”中,联邦最高法院致力于维护谢弗林尊让原则,并力图通过该案巩固这一原则,扩大其适用范围,就是想结束长期以来司法审查行政解释时规则多变、方式多样、标准不一的混乱状态,“减少法律的不确定性和司法决策成本”。事实上,早在20世纪80年代,斯卡利亚就曾与布雷耶争辩谢弗林尊让原则的适用范围。当时斯卡利亚主张谢弗林尊让原则是一种“概括式的假定”(across-the-board presumption),即假定法律中的模糊条款可被视为国会对行政机构的立法授权,对于行政机构就其作出的合理解释,法院必须尊让。他进而认为,作为一个普遍性规则,谢弗林尊让原则有助于统一司法审查的混乱状态。诚然,确立并遵循一个统一而稳定的司法尊让规则,重新分配行政机构和法院的不同职权,可以“降低下级法院把不必要的地域多样性掺进全国性法律的概率”,增强行政机构解释和实施法律的权威性,避免国家法律在实践中被过度地方化甚至割据化,由此确保法律实施的一致性。

▍从角色到能力:司法尊让的机构主义哲学

通过前两部分的考察可以发现,从“谢弗林案”到“阿灵顿案”的晚近30年间,司法尊让原则在美国司法审查实践转型及司法与行政关系重塑的过程中,起到了“穿针引线”的重要作用,而这种穿引之力,则来源于美国司法哲学的机构主义转向。这一转向已引起英美学者的高度关注。近年来,以美国哥伦比亚大学法学院教授彼特·L. 施特劳斯(Peter L.Strauss)、哈佛大学法学院教授凯斯·R.桑斯坦(Cass R.Sunstein)、哈佛大学法学院教授阿德里安·弗缪勒(Adrian Vermeule)、耶鲁大学法学院教授杰瑞·L.马肖(Jerry L.Mashaw)等为代表的一大批学者,从谢弗林尊让原则这一“评估联邦法院和行政机构权力分配的无可争议的起点”出发,聚焦“法律解释”问题,从不同角度论证了美国宪制中立法、行政、司法三种机构的不同地位、角色、架构、能力及运作方式。他们一方面着重分析司法机构的角色限制和能力限制,另一方面致力于诠释行政机构在公共治理中的主导角色和能力专长,进而认为在公共治理需求激增、立法授权日益普遍的背景下,由司法机构独享法律解释权已不合时宜,理应将公共行政领域内的法律解释权分配给行政机构,由此推动“以司法为中心的行政法”转向“以行政为中心的行政法”。这股学术潮流的涌现,已构成一幅引人注目的机构主义(Institutionalism)理论图谱。

那么,这种寓于司法尊让之内的机构主义哲学,究竟是如何发生的?总的来说,这既与行政国家兴起所引发的美国宪制结构变化及其对司法审查造成的外部压力相关,也是美国法院在新的条件下主动调整、优化并合理发挥其机构功能的结果。法院在与行政机构进行法律解释博弈时,意识到自身的机构性限制(institutional limits),进而推动机构性转变(institutional turn),主动将行政法律领域的解释主导权交还行政机构。在此过程中,美国司法从机构角色到机构能力(institutional competence)都发生了显著变化,一条适应权力结构变化、协调司法与行政关系的相对稳定的治理进路也日益成型。

(一) 机构主义缘起:司法审查行政解释的制度难题

法官如何应对“复杂性”的挑战,被视为当代美国司法“最急迫的”问题。从司法与行政的关系来看,这种复杂性可以追溯至美国国家治理中两种不同的制度因素:

其一为“法律帝国”(Law Empire)。法律帝国建立在古典分权原则之上,“法律在国家建构和政策发展中居于核心位置”,首先表现为立法至上主义及禁止授权原则(non-delegation doctrine),即由立法机构制定法律规范,行政机构只是执行立法意志的“传送带”。立法机构不能笼统地将授权行政机构,而如果没有明确授权,行政机构就不得干预私人权利和自由。与之契合的是一种“法院中心论”(court-centeredness),即高度推崇司法审查的宪制功能,主张以司法立法权——由法院主宰一切法律问题的解释权——作为控权手段,对行政机构加以制衡,确保其在“有限政府”的框架内依法行政,从而保护私人权利和自由,实现法律统治的帝国式抱负。

其二为行政国家。帝国式的法治图景虽然对美国法治观念的塑造产生了深刻影响,但却与美国历史的真实变奏并不完全合拍。美国建国以来特别是近百年来的国家发展轨迹,经历了从弱行政到强行政、从有限政府到“世界历史上最强大的民族国家”的重大变迁,制度化的行政国家已成为美国国家治理的主导力量。在治理问题日益复杂、超预期因素或不确定风险难以预测的情况下,立法机构往往采取笼统的“框架性立法”方式,“授权政府机构通过制定规则来充实这一框架或充当准司法机构来解决实施这些计划的过程中所产生的纠纷。”这不仅意味着禁止授权原则的名存实亡,也使得行政机构获得了高度自由裁量权的“尚方宝剑”。这种裁量权本质上是一种行政立法权,它既是扩张的、分布式的,广泛存在于各类行政机构的不同业务领域中,又是集中的、具有内在统一性的,作为一个整体系统的行政国家无疑大权在握。随着越来越多的法律领域被实质化,行政机构越来越无法在形式法治的规范性要求下实施法律,行政国家与法律帝国、行政立法权与司法立法权的制度性矛盾也在所难免。如美国纽约大学法学院教授理查德·斯图尔特(Richard B.Stewart)所言:“授予行政机构宽泛的权力已经严重危及行政法传统模式控制政府权力的能力。”

这种在治理变迁中不断凸显、扩大的制度性矛盾,从根本上决定了美国当代司法审查的两难境地。以司法中心主义的信条视之,行政权的过度膨胀已然逾越了权力分立的界限,冲击了司法控权的底线,理当予以反对和制止;但在实践中,如果法院以扩张性的姿态直接介入复杂的社会经济治理领域,处处限制或否定行政机构的自由裁量权,显然也不具备可操作性。因为那不仅大大超出法院自身的能力和所应承担的宪法责任,也会使公共行政陷于被动境地,而难以遂行公共治理目标。更为矛盾的是,司法如若染指行政领域,本身又意味着违背分权原则,况且立法机构已经向行政机构拱手授权,源于民选总统的公共行政也具有一定的民主基础,法院要是轻易推翻行政机构的决策或行动,又会受到“反多数难题”(counter-majoritarian difficulty)的诘难。因此,在公共行政主导国家治理的现实情境下,美国最高法院不得不把自己放到宪制结构变迁的视野中,来重新定位司法的适当角色。

(二) 机构主义中的司法角色:有条件的公共治理合作者

面对上述制度难题,如何重新定位和调适自己的机构角色,成为美国法院的首要问题。对此,美国法官们曾有过不同回应。其中一种回应就是前已述及的以权力分立为基础的司法主导模式,其深层底色是一种抵触行政自由裁量权的严格法治主义,与新兴行政国家的治理实践格格不入。它并没有给出纾解司法审查与行政裁量紧张关系的答案,反而容易滑入一种所谓的“完美主义谬误”(nirvana fallacy),即过分信赖司法机构,而对其他机构抱有偏见的机构性盲区(Institutional Blindness),使得司法与行政的关系更为紧张。另一种截然相反的回应则是,法官们“试图以各种法律的小机巧来搪塞、对付自己的法律责任”。面对行政国家的挑战,一些人要么选择躲避,要么甘于顺从,例如法院对行政机构的顺从在20世纪30年代末期曾一度成为主流,法院甚至被视为“罗斯福新政宠物狗”而备受争议。

事实上,在国家治理范围极大扩展、社会经济治理需求急剧井喷的现实背景下,对行政自由裁量权进行司法监督的合理预期,是促使行政机构理性地行使裁量权,而不是消灭裁量权。无论是偏执于司法中心主义,还是消极无为地唯行政权力马首是瞻,都有使司法审查迷失角色定位甚至陷入被动局面的可能。要变被动为主动,司法审查的可行策略既非对抗亦非绥靖,而是与行政机构合作。这是因为在美国宪制的框架下,行政治理需要经由正当法律程序(立法上的或司法上的)获得形式意义上的规范合法性,因而行政机构在制定公共政策或做出裁量行为时,势必需要法院支持。而对法院来说,即便采取最为积极的审查策略,也不可能冲到公共行政治理的第一线。毕竟法官并不是行政专家,由法院经手审理的,也只是少数进入诉讼程序的行政争议案件。更为重要的是,国会立法已经授权行政机构处理公共治理问题,那么针对这些领域的政策,自然要由熟悉政策实施的官员们制定。

因此,在合作框架下,“法院要扮演的不是决策者,而是监督者”,司法审查的可行思路是在原则上把握司法对于行政的控权功能,而在实践中尊重行政机构自身的管理功能。表现在法律解释上,就是遵循“主次有别”的机构角色安排,让行政机构作为主要的释法者,法院作为次要的审查者——这是一种典型的实用主义的司法节制。事实上,这种法律解释主体的“机构性转变”(institutional turn),更贴近美国宪制的原貌。立宪者们从来没有把国会授予行政机构的政策制定权转交给法院,行政机构有着与法院截然不同的机构角色,有权对自己的行政行为做出合理解释。基于这种角色分配,法院有条件地与行政机构进行合作,在司法监督的基础上对行政机构的决策予以适当的司法尊让,不仅有助于实现公共治理目标,也契合美国宪制的设计初衷。正如大法官罗伯特·杰克逊(Robert H. Jackson)所言,“宪法固然以分权来更好地保障自由,但也预期三种分置的权力可以在实践中整合成一个运转良好的政府。它乐见这些权力分处于既分离又依存(separateness but interdependence)、既自主又互惠(autonomy but reciprocity)的状态中。”

从钳制行政机构的护法者、法律解释的主导者,转向法律解释的审查者、有条件的公共治理合作者,法院在机构角色上的悄然转变,使得在司法权和行政权之间塑造一种有条件的现代公共治理合作关系成为可能。通过司法监督与司法尊让的有机结合,法院和行政机构携手构建了以公共利益为目标的“伙伴关系”(partnership)以及“实现正义的协同手段”(collaborative instrumentalities of justice),开启了二者长期且富有成效地合作的“新时代”。如此,法院便在公共治理的意义上成为“整体行政过程的一部分”,而非“敌视官员的陌生人”。例如在“阿灵顿案”中,联邦最高法院摆正了自己作为审查者而非解释者的位置,支持联邦通信委员会释法,无疑有利于纠正州和地方政府的不作为问题,满足无线电服务提供商的合法诉求,从而更好地实现发展通信设施的公共目标。在这种心照不宣的合作过程中,联邦最高法院不仅没有丧失自身的独立性,还通过判决实现了司法的公共价值。

(三) 司法的机构能力塑造:程序控制与形式审查

上述制度难题延伸出的第二个重要问题,是司法如何塑造自己的机构能力,进而与行政机构开展公共治理合作。这包括两个层面:一是法官如何评估自己和行政机构的不同机构能力,这关系到司法审查过程中要不要适用司法尊让原则;二是法院以怎样的姿态和方式去审查行政解释,即如何合理地适用司法尊让原则。

就机构能力评估而言,美国法院对行政机构的能力认同由来已久。面对高度复杂和专业的行政领域,法官们常常意识到自身机构能力的不足,并对行政机构的专业职能给予肯定甚至“超级尊让”(super-deference)。例如,在1976年的一项判决中,美国哥伦比亚特区联邦巡回法院就曾言明:“对于更为隐蔽且不显眼的科学事项的判断,远非我们法官的机构能力所能胜任。” 又如在1983年的一项判决中,联邦最高法院认为美国核能管制委员会(Nuclear Regulatory Commission, NRC)站在科学前沿就其专长问题所作出的判断,有别于一般的事实认定,“对这类科学判断进行审查时,法院一般都要给予最大程度的尊让。”这种类似于“不是金刚钻就不揽瓷器活”的专业能力区分,构成了司法尊让的最现实的理由。不仅如此,行政机构在法律解释中的能力优势并不限于专业性一项,例如美国乔治·梅森大学法学院教授恩斯特·盖尔霍恩(Ernest Gellhorn)和华盛顿大学法学院教授罗纳德·M.利文(Ronald M.Levin)曾总结到:

“1.行政机构更加精通其所实施的法律,明白不同条款之间的关系,理解接受一种解释而反对另一种解释所带来的实际影响;

2.在实施复杂行政规制计划的过程中,面对日益变化、不可预见的问题,行政机构需要灵活性,以有效遂行其计划;

3.正如‘谢弗林案’所强调的,行政机构负有义不容辞的管理职责,因而其行为选择具有政治责任性,而法院则不可能如此;

4.司法尊让促进了法律的一致性,因为它降低了全国各地的法院在审查过程中对同一部法律做出不同解释的可能性,而往往一个集中的行政机构所给出的解释才能够起到管控作用。”

正是基于上述认识,司法审查显然需要保持一定程度的司法克制,以尊让行政权的运作。面对行政自由裁量权的扩张,法院“通过扩展和变革传统的程序机制”改变了司法审查的重点,即开始转向“确保所有受影响利益在行政机构行使其被授予的立法权力过程中得到公平的代表”。因此,法院更加注重建构和发挥司法审查的程序性控制功能,把审查的注意力更多地放在程序性事项上,主要看行政决策或解释是否符合“通告-评论”、行政听证等程序性要求。如果程序正当,对于决策或解释所涉及的实体性问题,法院通常会予以支持,除非明显不合理,法院一般不代替行政机构作出最终判断。例如“阿灵顿案”中,美国最高法院并未直接对《通信法案》的争议条款做出解释,因为联邦通信委员会的解释以国会授权为基础,且不存在程序性瑕疵,可以直接适用谢弗林“两步法”;而在2016年的一项判决中,美国最高法院拒绝适用谢弗林尊让原则,也是因为行政行为本身存在程序性瑕疵,但它也没有因此代替行政机构作解释,而是认为法院没有责任去推断行政机构的理由。

与此同时,一种对于行政解释的形式主义审查,成为法官们普遍奉行的策略。在缺乏专业知识、不熟悉政策考量的情况下,法院倾向于降低其解释技巧和解释规则的复杂性,例如在对待行政解释时,更青睐于文本主义(textualism),即忠实于法律文本本身,主要从文本出发解释争议法律条款,而不是无限制地追问立法原旨。另外,法院也致力于统一审查行政解释的标准。例如,自谢弗林尊让原则问世以来,美国法院在审查行政解释时,不再细分其属于法律问题还是事实问题,而是对两类问题适用相同标准,也就是将“全部司法审查的范围统一在合理性质标准之下”。又如,此后诸多案件中,在决定是否直接适用“谢弗林尊让原则”时,法官们紧扣法律有无模糊之处和行政机构有无立法授权这两个关键标准,而不是将适用问题复杂化。再如,对于行政解释的“合理性”审查标准也趋于统一,主要依据就是《行政程序法》第706条所设定的“专断和反复无常”标准。而联邦最高法院在适用这一标准时也相当慎重,“一直采取一种高度遵从化的方式。”有学者统计发现,在1983年到2014年涉及专断性争议的64件联邦最高法院判例中,法院绝大多数时候都维护了行政机构,“使其顶住了那些以涉嫌专断为由而纷至沓来的挑战。”上述形式主义审查策略的盛行,根本上还是出于促进公共治理的现实需要及其背后的政治考量。对司法审查而言,那种要求“对每一个自由裁量权的每一个方面都要确定最为适当的结构”的主观化判断标准,“既不现实也不理智”,反而“会对行政管制项目构成威胁,此威胁可能冻结政策创制的主动性”。而简化方法、统一标准,不仅有利于法官以较小的成本来应对个案的复杂性,而且还有利于形成稳定、一致的司法审查规则,增强司法裁判的确定性,避免损害行政机构的权威性和行政治理的有效性。因而总的来说,司法的机构能力塑造,最终指向一种平衡合法性(合乎宪法和法律)、合理性(容忍行政机构对立法意图的自主解释)和有效性(有利于提升公共治理效果)的审查模式。

合而观之,上述从角色到能力的机构主义重构过程,历经近一个世纪的演进,在持续性的争议当中,促成了“从司法立法权转向行政立法权的自然结果”,推动了“行政法领域内法院与行政机构关系的根本性转变”。随着具有准宪法性质的机构性尊让(institutional deference)的确立,美国法院在新的历史条件下,开辟出了一条协调司法与行政关系的规则治理新路。

▍结语:美国司法-行政关系的重构及其意义

曾经,美国人对于行政自由裁量权与传统分权体制相互矛盾的看法,几乎是根深蒂固的。其中一种代表性的意见不无忧虑地指出,庞大的行政国家集立法、执法、司法三项权能于一身,已经触动了美国传统宪制结构的根基,对其经典法治模式构成威胁。在相对保守的司法系统那里,这种矛盾性的认识也曾一度占据主流。然而晚近以来,行政国家的兴起看似危及法律统治,实质上却是“法律自身内在逻辑作用的结果”。法律在行政国家不断壮大的过程中“发挥了一个肯定性而非否定性的特殊作用”,事实上构成行政国家手中各种权力的重要来源。更确切地说,行政国家的出现,乃是传统分权体制无法处理美国国家治理所面临的种种现代问题,而进行自我调整和变革的产物。一个重要例证是,美国行政法领域的重大变革,在相当程度上就是“由联邦法官们一手促成的”。而本文所论的司法尊让原则及其机构主义哲学的形成,正是这场戏剧性变革的重要一幕。

如果从一种内在的、调和的而非外在的、对立的视角出发,处于司法与行政关系历史性变化中的司法尊让,并不是司法不堪复杂性挑战而选择的“逃生路线”,而是司法回应复杂治理问题,试图在宪制变局之中探索可行出路的一场“自我革命”。长期以来,美国形式法治理念中的“法院中心论”,“实际上弱化了其他官员和普通公民的责任感,分散了对司法以外其他策略的注意力”。而机构主义进路是对这种“法院中心论”的调整,进而也是对美国司法审查领域内不对称的法律解释权分配格局的调整。“这种机构主义是一种平等的经验主义——一种对所有相关机构的能力都秉持一种现实主义态度的制度理论。” 也就是说,机构主义进路从现实出发,不仅意味着司法不再以中心自居,重新回归自身的机构角色,充分尊重合法的行政权力,也意味着作为公共治理主导者的行政机构,获得了与其主导角色相匹配的权力空间,即该归司法的归司法、该归行政的归行政,以此作为司法与行政相互协作的新基础。在这个意义上,机构主义进路或许是超越司法能动主义和司法克制主义二元框架的第三条道路。此一道路的开辟,本质上是美国传统宪制回应现代问题的一种自我调适。调适的方向,不是刻意削弱某一权力分支,而是结合实际,对各个分支的权责进行适当的再分配;不是简单消除司法权和行政权之间的张力——实际上也不可能完全消除,而是将这种张力置于合作框架内加以协调,最终共同实现治理目标。

进一步看,自托克维尔将司法系统的“巨大政治影响”誉为美国体制“最令人惊异的和最突出的特征”之后,一种司法主权的叙事被有意识地一步步放大,并与同样被后来者塑造出来的三权分立叙事相结合,最终上升为一种基于权力分立的司法治国理想(也即法律帝国)。然而这种视觉偏向所呈现出的法治镜像,与美国宪制的真实面貌,特别是行政国家兴起之后的宪制实情,并不相符。事实上,美国宪法中并没有权力分立的条款,甚至有美国学者直言,纯粹的分权原则“只不过是一种政治学分析或法律构想”。如果要说权力分立,那么它从一开始就不是表面所见的职权划分或功能分置形态,而恰恰是三个权力分支共享权力,即每个权力分支的职权常常是立法性、司法性、行政性功能的交叠混合,而各分支机构之间又保持相对的权力分割状态。这种既混合又分离的宪制结构,尽管偶尔会出现不同权力分支之间激烈抗衡或钳制的紧张状态,但伴随国家治理的不断变迁,三个分支更多的保持着一种动态、连续的“原则与妥协”关系,从而推动了美国宪制原则从被挑战、被重新界定到最终得以更新和发展的整个过程,最终结果是美国宪法的生命力不断更新,成为一部“活的宪法”。而作为这种宪制续造过程中颇为精巧且重要的一环,司法尊让原则的形塑与机构主义哲学的生成,从一个侧面生动地呈现了传统宪制原则与新兴行政国家之间交相协调的百年景观,成为当代美国法治转型的真切写照。不仅如此,它们也构成未来美国法治发展的一条弧线,推动着司法-行政关系的持续性重构。在此进程中,法律帝国理念与行政国家实践、司法权与行政权之间还将碰撞出更多的火花,“点燃那些可能推动法律突破的进步理念”。

审思这场美国法治变革,有助于我们全面辩证地理解现代治理文明转型,实事求是地探讨国家治理现代化中的司法与行政关系建构问题。一段时间里,我们对域外法治模式的引介和研究,不可避免地受到了曾经盛行于英美的“法院中心论”的影响,尤以美国宪法司法化的影响为典型,以至于一度营造出“司法万能”的氛围。公允而论,这些研究发掘了司法之于法治的重要价值,是法治建设不可或缺的理论资源。然而,单从这种视角出发,得出的结论可能契合形式法治理念,却难以呈现司法与行政关系的全貌。事实上,无论在制度上还是在实践中,司法与行政都体现为实质意义上的互动合作关系,这是近百年欧美国家从形式法治转向实质法治过程的一条基本规律。对于这些国家而言,当行政成为国家治理的主要力量,当立法主动授权行政而导致其权力扩张,司法也不得不从舞台的中心退至边缘,而与行政达成实质法治意义上的有条件的治理合作。这种合作是司法与行政关系的常态,相互钳制乃至冲突则是例外。由此不难解释,为什么法治在推动美国政府从有限政府转变为超大规模政府的过程中,发挥了肯定性而非否定性的作用;也可以理解,为什么美国司法在限权的形式逻辑下,却助推了实质意义上的行政扩权。当人们有感于美国最高法院那些动人心魄乃至力挽狂澜的历史时刻时,也不应忽视它如何基于政治、法律和自身能力等多重考量,“拒绝过高的法治理念”而主动自我节制,甚至“向行政国家低头”,更不应忽视行政的崛起要比司法更有力地推动了当代美国法治的实质性重构。惟其如此,才能全面地而不是选择性地理解西方法治的复杂性,也更有利于从中汲取可资参考的价值。

注释:(向下滚动即可阅览全部注释)

[1][德]哈贝马斯著:《在事实与规范之间:关于法律与民主法治国的商谈理论》(童世骏译),北京·生活·读书·新知三联书店,2014年版,第482~506、226~234页。

[2]A.V.Dicey,Introductionto the Study of the Law of the Constitution(London:Macmillan,1915),8thed.,p.XLIV.

[3][日]原野翘著:《现代法和现代行政法学的课题:法律的政策化和现代行政法学》(高作宾译),载《国外社会科学》,1985年第2期,第58页。

[4][日]大桥洋一著:《行政法学的结构性变革》(吕艳滨译),北京·中国人民大学出版社,2008年版,第1页。

[5][美]劳伦斯·弗里德曼著:《二十世纪美国法律史》(周大伟等译),北京大学出版社,2016年版,第250页。

[6][美]凯斯·R.桑斯坦著:《权利革命之后:重塑规制国》(钟瑞华译),北京·中国人民大学出版社,2008年版,第1~35页。

[7]张佳俊:《当法律帝国遭遇行政国家》,载《读书》,2019年第4期,第102~110页。

[8][美]德沃金·R.著:《法律帝国》(李常青译),北京·中国大百科全书出版社,1996年版,第355~367页。

[9][美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),北京·商务印书馆,2016年版,第3页。

[10]王名扬:《美国行政法》,北京·中国法制出版社,2005年版,第599页。

[11][美]克里斯托弗·沃尔夫著:《司法能动主义:自由的保障还是安全的威胁(修订版)》(黄金荣译),北京·中国政法大学出版社,2004年版,第60~61页。

[12]程汉大:《司法克制、能动与民主:美国司法审查理论与实践透析》,载《清华法学》,2010年第6期,第7~19页。

[13]AdrianVermeule,Law's Abnegation:From Law's Empire to the AdministrativeState(Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,2016),p.11.

[14]AdrianVermeule,Law's Abnegation:From Law's Empire to the Administrative State,p.1.

[15]ChevronU.S.A.Inc.v.Nat.Res.Def.Council,Inc.,467 U.S.837 (1984).

[16]国内学界对司法尊让原则的早期发展和“谢弗林案”本身的研究较多,限于篇幅,此处暂未罗列。关于“谢弗林案”之后数十年美国司法尊让原则的新发展,参见高秦伟:《在法律解释与政策形成之间:行政法解释方法论研究》,载《法律方法与法律思维》(第8辑),北京·中国政法大学出版社,2012年版,第27~52页;顾海燕:《行政解释对法院的拘束力:以美国最高法院的实践为线索》,载《中南财经政法大学研究生学报》,2012年第5期,第131~135页;邓栗:《美国行政解释的司法审查标准:谢弗林案之后的发展》,载《行政法学研究》,2013年第1期,第131~144页;黄琳:《后谢弗林时代的美国行政解释司法审查:基于若干判例的审视》,载《东南法学》,2016年第1期,第70~87页;俞祺:《规范性文件的权威性与司法审查的不同层次》,载《行政法学研究》,2016年第6期,第51~68页。

[17]无论对司法尊让持支持还是批评的立场,论者一般认为,美国存在司法尊让行政机构解释的长期传统。参见ChevronU.S.A.Inc.v.Nat.Res.Def.Council,Inc.,467 U.S.837 (1984);Jack M.Beermann,“Endthe Failed Chevron Experiment Now:How Chevron Has Failed and Why It Can andShould Be Overruled,”Connecticut Law Review,Vol.42 (2010),pp.779,791;PeterM.Shane,“Chevron Deference,the Rule of Law,and Presidential Influence in theAdministrative State,”Fordham Law Review,Vol.83 (2014),pp.679,687。

[18]Marbury v.Madison,5U.S.(1 Cranch) 137 (1803).

[19]刘晗:《宪制整体结构与行政权的司法审查:“马伯里诉麦迪逊案”再解读》,载《中外法学》,2014年第3期,第806~821页。

[20]CynthiaR.Farina,“Statutory Interpretation and the Balance of Power in theAdministrative State,”Columbia Law Review.Vol.89,No.3 (1989),pp.453,466.

[21]Skidmore v.Swift& Co.,323 U.S.134 (1944).

[22]参见Cynthia R.Farina,“Statutory Interpretation and theBalance of Power in the Administrative State,” p.454。另外,也有美国学者将斯基德摩尊让原则称为“斯基德摩权重”(Skidmore Weight),意指在法官拥有法律最终解释权的前提下,法官对行政机构关于某一特定法律问题的意见予以尊让的可能性。参见Peter L.Strauss,“‘Deference’ Is Too Confusing:Let's Call Them ‘ChevronSpace’ and ‘Skidmore Weight’,” Columbia Law Review,Vol.112 (2012),p.1145。

[23]KennethC.Davis,Administrative Law Treatise (2d ed.),Vol.V (San Diego:K.C.DavisPub.Co.,1978),pp.370,375.

[24]Whitney RuijuanHao,“City of Arlington v.FCC:Jurisdictional or Nonjurisdictional,Where to Drawthe Line?”,Journal of the National Association of Administrative LawJudiciary,Vol.34 (2014),pp.151~192.

[25]参见Cynthia R.Farina,“Statutory Interpretation and theBalance of Power in the Administrative State,” p.454。另外,也有美国学者将谢弗林尊让原则称为“谢弗林空间”(Chevron Space),意指获得立法授权的行政机构,能在多大的范围内根据其被授予的权力,做出能够产生法律责任或约束效果的行为。参见Peter L.Strauss,“‘Deference’ Is Too Confusing:Let's Call Them ‘ChevronSpace’ and ‘Skidmore Weight’,” Columbia Law Review,Vol.112 (2012),p.1145。

[26]ChevronU.S.A.Inc.v.Nat.Res.Def.Council,Inc.,467 U.S.864~866 (1984).

[27]ChevronU.S.A.Inc.v.Nat.Res.Def.Council,Inc.,467 U.S.,842~844 (1984).

[28]RichardJ.Pierce,Administrative Law Treatise (5th edition)(New York :AspenPublishers,2009),p.159.

[29]CassR.Sunstein,“Chevron Step Zero,” Virginia Law Review,Vol.92,No.2(Apr.,2006),p.188。更有美国学者指出,该原则已成为被援引最多的最高法院行政法判决。参见Jack Michael Beermann,“Chevron at the Roberts Court:Still Failing afterAll These Years,” Fordham Law Review,Vol.83 (2014),p.101。

[30]有美国学者专门选取了1999年1月1日至2001年12月31日期间发生的34个联邦地区法院判例和57个联邦巡回法院判例,以及2005年1月1日至2007年12月31日期间发生的74个联邦地区法院判例和54个联邦巡回法院判例,通过统计分析发现,在76.26%的判例中,法院都支持了行政机构所作的解释。参见Richard J.Pierce Jr.and JoshuaWeiss,“An Empirical Study of Judicial Review of Agency Interpretations ofAgency Rules,”Administrative Law Review,Vol.63,No.3 (Summer 2011),p.519。另外有美国学者在统计分析“谢弗林案”之后1014个涉及行政机构解释的联邦最高法院判例后发现,最高法院在39.6%的判例中,明确适用了不同程度的司法尊让原则,且行政机构的胜诉比例超过73.5%以上;在53.6%的判例中,未明确适用司法尊让原则,但行政机构的胜诉比例也高达66%。参见William N.Eskridge,Jr.and Lauren E.Baer,“The Continuum ofDeference:Supreme Court Treatment of Agency Statutory Interpretations fromChevron to Hamdan,” The Georgetown Law Journal,Vol.96 (2008),pp.1098,1099,1142。

[31]Cass R.Sunstein,“ChevronStep Zero,” p.188.

[32]制表说明:第一,1984年至2013年期间,整个美国联邦法院系统中涉及司法尊让问题的判例数不胜数,仅在联邦最高法院层面,就不下百例。鉴于最高法院的判例具有代表性,为便于梳理问题脉络,此处以最高法院判例为准,从中选取了较有代表性的50余个判例作为样本,大体呈现出司法尊让的发展框架和主要问题,但这不意味着此处所呈现的内容即为全貌;第二,笔者在搜索查阅判例原文的基础上,重点参考了理查德·J.皮尔斯(Richard J.Pierce,Jr.)、凯斯·R.桑斯坦(Cass R.Sunstein)、阿德里安·弗缪勒(Adrian Vermeule)、彼特·L.施特劳斯(Peter L.Strauss)、迈克尔·赫兹(Michael Herz)、克里斯托弗·J.沃克(ChristopherJ.Walker)、安·格雷厄姆(Ann Graham)、威廉·凡克(William Funk)、克里斯汀·E.希克曼(Kristin E.Hickman)、马修·D.克鲁格(Matthew D.Krueger)、康纳·克拉克(Conor Clarke)、西奥多·C.希尔特(Theodore C.Hirt)等一批美国学者或法律实务人士的研究成果,限于篇幅,此处暂不罗列。

[33]参见典型判例:Christensen v.Harris County,529 U.S.576 (2000);SECv.Landford,122 S.Ct.1899 (2002);Washington Department of Social Servicesv.Kefeller,123 S.Ct.1017 (2003);National Cable & Telecommunication.Ass'nv.Brand X Internet Services,125 S.Ct.2688 (2005);Long Island Care at Homev.Coke,127 S.Ct.2339 (2007)。

[34]参见典型判例:United States v.Mead Corp.,533 U.S.218(2001);Clackamas Gastroenterology Associates v.Wells,123 S.Ct.1673(2003);Washington Department of Social Services v.Kefeller,123 S.Ct.1017(2003);Wos v.E.M.A.,133 S.Ct.1391 (2013);Federal Express Corp.v.Holowecki,128S.Ct.1147 (2008);Kentucky Retirement Systems v.EEOC,128 S.Ct.2361 (2008)。需要说明的特例是,在“巴恩哈特诉沃顿案”(Barnhartv.Walton)中,最高法院认为对于行政机构的非正式的解释性规则也应适用谢弗林尊让原则,参见Barnhartv.Walton,122 S.Ct.1265 (2002)。

[35]参见典型判例:United States v.Mead Corp.,533 U.S.218 (2001)。

[36]参见典型判例:Beck v.Pace International Union,127 S.Ct.2310(2007)。

[37]参见典型判例:Auer v.Robbins,519 U.S.452 (1997);Deckerv.Northwest Envtl.Def.Ctr.,133 S.Ct.1326 (2013)。

[38]参见典型判例:Gonzales v.Qregon,546 U.S.243 (2006);Martinv.OSHRC,499 U.S.144 (1991)。

[39]参见典型判例:National Ass’n of Home Builders v.Defenders ofWildlife,551 U.S.644 (2007)。

[40]参见典型判例:National Ass’n of Home Builders v.Defenders ofWildlife,551 U.S.644 (2007)。

[41]参见典型判例:Hoffman Plastic Compounds v.NLRB,122 S.Ct.,1275(2002)。

[42]参见典型判例:Chao v.Mallard Bay Drilling,122 S.Ct.738 (2002)。

[43]涉及判例:Mississippi Power & Light Co.v.Mississippi,487U.S.357 (1988);United States v.Riverside Bayview Homes,474 U.S.121 (1985)。

[44]参见典型判例:MCI Telecommunications Corp.v.AT&T.,512U.S.218 (1994);Barnhart v.Sigmon Coal Co.,534 U.S.438 (2002);Meacham v.KnollsAtomic Power Laboratory,128 S.Ct.2395 (2008)。

[45]参见典型判例:Edelman v.Lynchburg College,122 S.Ct.1145 (2002)。

[46]参见典型判例:Young v.Community Nutrition Institute,476 U.S.974(1986);Pension Benefit Guar.Corp.v.LTV Corp.,110 S.Ct.2668 (1990);Nations Bankof N.C.v.Variable Annuity Life,513 U.S.251 (1995);National Cable &Telecommunication.Ass'n v.Gulf Power Co.,122 S.Ct.782 (2002);Barnhart v.Thomas,124S.Ct.376 (2003);Household Credit Services v.Pfenning,124 S.Ct.1741(2004);Global Crossing Telecommunications v.Metrophones Communication,127S.Ct.1513 (2007);Mayo Found.for Med.Educ.& Research v.United States,131S.Ct.704 (2011);Holder v.Martinez Gutierrez,132 S.Ct.2011 (2012);Astruev.Capato,566 U.S.541 (2012)。

[47]参见典型判例:Ragsdale v.Wolverine World Wide,122 S.Ct.1155(2002);Carciera v.Salazar,129 S.Ct.1058 (2009);Negusie v.Holder,129 S.Ct.1159(2009)。

[48]参见典型判例:Central Bank of Denver v.First Interstate Bank,511U.S.164 (1994);Sutton v.United Air Lines,527 U.S.471 (1999);National Cable& Telecommunication.Ass'n v.Brand X Internet Services,125 S.Ct.2688 (2005)。

[49]参见典型判例:Morgan Stanley Capital Group v.Public UtilityDistrict,128 S.Ct.2733 (2008);United States v.Home Concrete &Supply,LLC,132 S.Ct.1836 (2012)。

[50]参见典型判例:Smiley v.Citibank,517 U.S.735,742(1996);UnitedStates v.Eurodif,129 S.Ct.878 (2009);Environment Defense v.Duke EnergyCorp.,127 S.Ct.1423 (2007)。

[51]参见典型判例:City of New York v.FCC,486 U.S.63 (1988);Medtronic,Inc.v.Lohr,518U.S.470 (1996);United States v.Locke,529.U.S.89 (2000);Riegel v.Medtronic,128S.Ct.999 (2008)。

[52]RichardJ.Pierce,Administrative Law Treatise (5th edition),pp.220~226,239~267.

[53]“奥尔诉罗宾斯案”涉及1938年《公平劳动标准法案》(Fair LaborStandards Act)的解释问题。该法确立了最低工资标准和最长工作时间的条款,但是将正式受雇的行政人员排除在适用范围之外。圣路易斯市的一些警员起诉当地警局,要求按照最低工资标准获得加班补贴,警局则认为警员属于正式行政人员,无法获得补贴。在审理过程中,法院要求劳动部部长就最低工资条款的排除适用问题提交一份解释性的意见书。尽管该意见书并未经过正式的规则制定程序的确认,但法院还是决定适用谢弗林原则,尊重劳动部的意见。参见Auer v.Robbins,519U.S.452 (1997);亦可参见Cass R.Sunstein and Adrian Vermeule,“The Unbearable Rightness of ‘Auer’,”The University of Chicago Law Review,Vol.84,No.1 (2017),pp.297~321。

[54]“米德案”起因于美国海关总署在针对米德公司所发出的关税分类裁定函(Tariff Classification Ruling Letters)中,将米德公司进口的“每日计划本”商品归属于关税类别中的“日记”类而非“其他类”,由此引发诉讼。联邦最高法院认为海关总署的裁定函未经正式的规则制定程序而作出,不能适用谢弗林尊让原则。参见United States v.Mead Corp.,533 U.S.218 (2001)。类似其他案例如:Christensenv.Harris County,529 U.S.576 (2000);Clackamas Gastroenterology Associatesv.Wells,123 S.Ct.1673 (2003)。

[55]CassR.Sunstein,“Chevron Step Zero,” pp.187~249.

[56]Dole v.UnitedSteelworkers,494 U.S.26,43-44 (1990),White,J.,dissenting;亦可参见RichardJ.Pierce,Administrative Law Treatise (5th edition),pp.186~187.

[57]美国联邦巡回法院层面要么不持立场,要么就是分化为两种相反的处理方式:一种是适用谢弗林尊让原则,参见P.R.Mar.Shipping Auth.v.Valley FreightSys.,Inc.,856 F.2d 546,552 (3d Cir.1988);Hydro Res.,Inc.v.EPA,608 F.3d1131,1145~1146 (10th Cir.2010);另一种则不直接适用谢弗林尊让原则,参见Bolton v.Merit Sys.Prot.Bd.,154 F.3d 1313,1316(Fed.Cir.1998);N.III.Steel Supply Co.v.Sec'y of Labor,294 F.3d 844,846-847 (7thCir.2002)。

[58]Jack Michael Beermann,“Chevronat the Roberts Court:Still Failing after All These Years,”p.120;ThomasW.Merrill and Kristin E.Hickman,“Chevron's Domain,” The Georgetown LawJournal,Vol.89(2001),p.844.

[59]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[60]SamuelL.Feder,Matthew E.Price,and Andrew C.Noll,“City of Arlington v.FCC:The Death ofChevron Step Zero?”Federal Communications Law Journal,Vol.66,Issue 1 (January2014),pp.47~70.

[61]City of Arlingtonv.FCC,668 F.3d 229,(5th Cir.,2012),

[62]参见ch.296,52 Stat.588,codified at 47 U.S.C.§332(c)(7)(B).

[63]该法案针对无线电频谱商用的管制权,在联邦通信委员会和州及地方政府之间做出权限划分,其中第201(b)条特别规定:联邦通信委员会委员在执行法案的条款时,可以基于公共利益必要性,对上述规则和规制条款作出规定。这一概括性的授权条款为联邦通信委员会细化相关规则提供了法律依据。参见Ch.296,52Stat.588,codified at 47 U.S.C.§201(b)。

[64]City of Arlingtonv.FCC,668 F.3d 229 (5th Cir.,2012).

[65]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[66]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[67]JackM.Beermann,“Chevron at the Roberts Court:Still Failing after All These Years,”p.120.

[68]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[69]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[70]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[71]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[72]Aditya Bamzai,“TheOrigins of Judicial Deference to Executive Interpretation,” Yale LawJournal,Vol.126 (2017),pp.908~1001.

[73]罗伯茨引用了麦迪逊的说法:“立法、行政、司法三权集于一手,恰恰就是暴政的定义。”参见Alexander Hamilton,James Madison,and John Jay,TheFederalist No.47 (New York:Bantam Classics,1982),p.324。

[74]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[75]HenryP.Monaghan,“‘Marbury’ and the Administrative State,”Columbia LawReview,Vol.83,No.1 (Jan.,1983),pp.1~34.

[76]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[77]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[78]Whitney RuijuanHao,“City of Arlington v.FCC:Jurisdictional or Nonjurisdictional,Where to Drawthe Line?”pp.151~192.

[79]“阿灵顿案”对于解决“谢弗林零步”问题意义重大,相关研究参见SamuelL.Feder,Matthew E.Price,and Andrew C.Noll,“City of Arlington v.FCC:The Death ofChevron Step Zero?”pp.47~70。但有人认为,该案还是没能彻底解决问题,例如法院有可能否定法律条款本身存在模糊性而拒绝适用谢弗林尊让原则。参见Peter M.Shane,“Cityof Arlington v FCC:Boon to the Administrative State or Fodder for LawNerds?,”Public Law and Legal Theory Working Paper Series (co-sponsored bytheCenter for Interdisciplinary Law and Policy Studiesat the Ohio StateUniversity Moritz College of Law),No.217(June 6,2013),pp.1~5。事实上,在近年来美国最高法院审理的一些案件中,也确实出现了以争议法律条款并无模糊之处为由而未适用谢弗林尊让原则的情形。参见Wis.Cent.Ltd.v.United States,138 S.Ct.2067(2018);Esquivel-Quintanav.Sessions,137 S.Ct.1562(2017);Kingdomware Techs.,Inc.v.United States,136S.Ct.1969(2016)。

[80]Cass R.Sunstein andAdrian Vermeule,“Interpretation and Institutions,” Michigan LawReview,Vol.101,No.4 (2003),p.886.

[81]Colin Farrelly,“TheInstitutional Theory of Legal Interpretation,”The University of Toronto LawJournal,Vol.58,No.2 (2008),p.220.

[82]AdrianVermeule,Judging Under Uncertainty:An Institutional Theory of LegalInterpretation(Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,2006),p.201.

[83]City of Arlingtonv.FCC,133 S.Ct.1863(2013).

[84]RichardJ.Pierce,Administrative Law Treatise (5th edition),pp.159~160.

[85]Adrian Vermeule,Judgingunder Uncertainty:An Institutional Theory of Legal Interpretation,p.5.

[86]Crowellv.Benson,285 U.S.22 (1932).

[87]王名扬:《美国行政法》,第712页。

[88]王名扬:《美国行政法》,第694页。

[89]Smith,PatrickJ.,“Chevron Step Zero after City of Arlington,” TaxNotes,Vol.140(Aug.12,2013),pp.713~720.

[90]AdrianVermeule,Judging Under Uncertainty:An Institutional Theory of LegalInterpretation,pp.5~6.

[91]RichardJ.Pierce,Administrative Law Treatise (5th edition),pp.155~157.

[92]AdrianVermeule,Judging Under Uncertainty:An Institutional Theory of LegalInterpretation,p.68.

[93]CassR.Sunstein,“Chevron Step Zero,”pp.187~249.

[94]PeterL.Strauss,“One Hundred Fifty Cases per Year:Some Implications of the SupremeCourt's Limited Resources for Judicial Review of Agency Action,”Columbia LawReview,Vol.87,No.6 (Oct.,1987),p.1117.

[95]CassR.Sunstein,“Chevron Step Zero,” p.188.

[96]在这些讨论中,学者们大量使用“机构主义”“机构角色”“机构能力”“机构性盲区”“机构性限制”“机构性转变”“机构性尊让”以及“机构定位”(Institutional Position)、“机构性对比”(InstitutionalComparison)、“机构性选择”(InstitutionalChoice)等核心概念来建构其理论体系。其中的代表性研究包括但不限于:Peter L. Strauss, “One Hundred Fifty Cases Per Year: Some Implications ofthe Supreme Court's Limited Resources for Judicial Review of Agency Action,” p.1117; Peter L. Strauss, “When the Judge Is Not the Primary Official withResponsibility to Read: Agency Interpretation and the Problem of LegislativeHistory,” Chicago-Kent Law Review., Vol. 66 (1990), pp. 321~353; Neil K.Komesar, Imperfect Alternatives: Choosing Institutions in Law, Economics, andPublic Policy(Chicago: University of Chicago Press, 1994); Cass R. Sunstein,“IsTobacco a Drug? Administrative Agencies as Common Law Courts,” Duke LawJournal, Vol. 47, No. 6, (Apr., 1998), pp. 1013~1069; Cass R. Sunstein and Adrian Vermeule,“Interpretation and Institutions,” pp.885~951; Jerry L. Mashaw, “Norms, Practices, and theParadox of Deference a Preliminary Inquiry into Agency StatutoryInterpretation,” Administrative Law Review, Vol. 57, No. 2 (Spring 2005), pp.501~542; AdrianVermeule, Judging under Uncertainty : An Institutional Theory of Legal Interpretation;Jerry L. Mashaw, “Agency-Centered or Court-Centered Administrative Law? ADialogue with Richard Pierce on Agency Statutory Interpretation,” pp. 889~904; Jeff A. King,“Institutional Approaches to Judicial Restraint,” Oxford Journal of Legal Studies,Vol. 28, No. 3 (2008), pp. 409~441; Michael Herz, “Purposivism and InstitutionalCompetence in Statutory Interpretation,” Michigan State Law Review, Vol. 89(2009), p. 91; Emily Hammond Meazell, “Super Deference, the Science Obsession,and Judicial Review as Translation of Agency Science,” Michigan Law Review,Vol. 109 (2011), pp. 733~784; William N. Jr. Eskridge, “Expanding Chevron'sDomain: A Comparative Institutional Analysis of the Relative Competence ofCourts and Agencies to Interpret Statutes,” WisconsinLawReview, Vol. 2013(2013), pp. 411~454; Richard H. Pildes, “Institutional Formalism and Realism inConstitutional and Public Law,” The Supreme Court Review , Vol. 2013, No. 1(January 2014), pp. 1~54; Andrew Coan and Nicholas Bullard, “Judicial Capacity and ExecutivePower,” Virginia Law Review,Vol. 102 (2016), pp. 765~831.

[97]例如有美国学者在论证司法尊让原则的起源时,就分析了行政国家的兴起如何影响法律解释方法,进而影响司法审查实践。参见Aditya Bamzai,“The Origins ofJudicial Deference to Executive Interpretation,” Yale LawJournal,Vol.126(2017),pp.908~1001.

[98]在美国联邦上诉法院法官理查德·波斯纳(Richard A.Posner)看来,美国法官面临来自复杂性的双重挑战。所谓双重复杂性,一是由社会活动、科技发展、社会环境、全球化等外在复杂因素所引发的纠纷日益复杂,以至于法官难以理解和应对;二是作为对外在复杂性的回应,司法体制自身也日益复杂化。参见[美]理查德·波斯纳著:《波斯纳法官司法反思录》(苏力译),北京大学出版社,2014年版,第67~119页。

[99]William J. Novak, “TheMyth of the ‘Weak’ American State,” The American Historical Review,Vol.113,No.3(June,2008),pp.752~772.

[100][美]凯斯·R.桑斯坦著:《偏颇的宪法》(毕竞悦、宋华琳译),北京大学出版社,2005年版,第10页。

[101]王名扬:《美国行政法》,第562页。

[102]William J. Novak, “TheMyth of the ‘Weak’ American State,” pp.752~772.

[103][英]马丁·洛克林著:《公法与政治理论》(郑戈译),北京·商务印书馆,2013年版,第223页。

[104][德]哈贝马斯著:《在事实与规范之间:关于法律与民主法治国的商谈理论》(童世骏译),第230~231页。

[105][美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),第209页。

[106]斯图尔特认为,法院贸然干预行政,会使自身“在解决涉及复杂的科学和经济争端之政策问题方面的能力处于紧张的极限状态”,“而且让法院承担全面的制定社会和经济政策的责任,是与我们普遍接受的宪法预设完全相悖的”。参见[美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),第180页。

[107][美]亚历山大·M.比克尔著:《最小危险部门》(姚中秋译),北京大学出版社,2007年版,第17~25页。

[108]王锡锌:《自由裁量权基准:技术的创新还是误用》,载《法学研究》,2008年第5期,第36~48页。

[109]“完美主义谬误”(nirvana fallacy),意即认为既然事情不能做到完美,就不应该做;或因为现实状态与理想状态有差距,就认为现实状态便是低效的,典型表现有“这山望着那山高”谬误、“免费午餐”谬误、“人可以不一样”谬误。参见Harold Demsetz, “Informationand Efficiency: Another Viewpoint,” The Journal of Law &Economics,Vol.12,No.1 (Apr.,1969),pp.1~22。此处的完美主义谬误被用来特指一种英美法律解释理论中长期存在的机构性盲区,即在法律解释领域中,高度肯定某些机构而贬低其他机构。参见Adrian Vermeule, Judging under Uncertainty: An Institutional Theory ofLegal Interpretation,pp.10~11。

[110]苏力:《司法如何穿过错综复杂》,载[美]波斯纳著:《波斯纳法官司法反思录》(苏力译)。

[111][美]劳伦斯·弗里德曼著:《二十世纪美国法律史》(周大伟等译),第209、211页。

[112]王锡锌:《行政自由裁量权控制的四个模型:兼论中国行政自由裁量权控制模式的选择》,载《北大法律评论》,2009年第10卷第2辑,北京大学出版社,第311~328页。

[113]James M. Landis, TheAdministrative Process (New Haven, CT: Yale University Press,1938),pp.1,155.

[114]Peter L. Strauss, “‘Deference’Is Too Confusing: Let's Call Them ‘Chevron Space’ and ‘Skidmore Weight’,” ColumbiaLaw Review,Vol.112 (2012),p.1173.

[115]孙笑侠:《法律对行政的控制:现代行政法的法理解释》,济南·山东人民出版社,1999年版,第2 页。

[116]有美国学者认为“谢弗林案”确定了行政机构在法律解释中的优先地位,而法院则扮演次要角色。参见William N. Jr. Eskridge, “ExpandingChevron's Domain: A Comparative Institutional Analysis of the RelativeCompetence of Courts and Agencies to Interpret Statutes,” p.411。

[117]波斯纳法官认为,“司法节制或自制被理解为,拒绝牺牲政府其他部门来抬高司法的能动主义,这不是法条主义理念,而是实用主义理念。”参见[美]理查德·波斯纳著:《法官如何思考》(苏力译),第262页。

[118]Cass R. Sunsteinand Adrian Vermeule,“Interpretation and Institutions,” p.920.

[119]Richard J. Pierce, AdministrativeLaw Treatise (5th edition), p.163.

[120]Jerry L. Mashaw, “Agency-Centeredor Court-Centered Administrative Law? A Dialogue with Richard Pierce on AgencyStatutory Interpretation,” p.901.

[121]Youngstown Sheet& Tube Co. v. Sewyer, 343 U.S.579(1952). Jackson,J., Concurring.

[122]国内有学者将这种关系称为“合作主义模式”,参见高秦伟:《政策形成与司法审查:美国谢弗林案之启示》,载《浙江学刊》,2006年第6期,第142~149页。

[123]Greater BostonTelevision Corp.v.FCC,444 F.2d 841,851 -52 (D.C.Cir.1970),cert.Denied,403U.S.923(1971).

[124]EnvironmentalDefense Fund,Inc.v.Ruckelshaus,439 F.2d 584 ,597(D.C.Ci r.1971).

[125]Greater BostonTelevision Corp.v.FCC,444 F.2d 841,851 -52 (D.C.Cir.1970),cert.Denied,403U.S.923(1971).

[126]早在1878年,美国联邦最高法院就在一项判决中指出:“那些负有行政职责者对法律所作的解释,在考量时总是应得到最多的尊让,而且如果没有强有力的理由,就不应去推翻它……相关的官员通常都是有才干的人,是这些主题的专家。”参见United States v.Morre,95 U.S.760,763 (1878)。也有学者研究指出,19世纪时已有许多案例表明,司法对行政官员的行政管理和专业知识给予了尊让。参见Jonathan T.Molot,“The Rise and Fall of Textualism,” Columbia LawReview,Vol.106(2006),pp.18~19。

[127]例如曾有美国法官忧虑地指出,“法院一直被要求解决那些他们并不具备制度条件去解决的,或者说不如其他合适的机构那样有条件地去解决的问题。”参见Simon H.Rifkind,“Are We Asking Too Much of OurCourts,” The Judges' Journal,Vol.15 (1976),p.43。

[128]所谓“超级尊让”,是指法院对涉及行政机构的科技类决策的专业性事项,往往给予最高程度的尊让(be at their most deferential)。参见Emily HammondMeazell,“Super Deference,the Science Obsession,and Judicial Review asTranslation of Agency Science,” p.733。

[129]Ethyl Corp.v.EPA,541F.2d 1,68 (D.C.Cir.1976).

[130]Baltimore Gas &Electric Co.v.Natural Resources Defense Council,462 U.S.87 (1983).

[131]RonaldJ.Krotoszynski,Jr.,“Why Deference?:Implied Delegations,Agency Expertise,and theMisplaced Legacy of Skidmore,” Administrative Law Review,Vol.54 ,No.2(2002),p.737。不过,也有学者研究指出,与其说是司法能力的不足迫使法院在大多数争议问题中尊让其他机构角色(如立法机构和行政机构),不如说是司法本身就有将多数争议问题交由其他机构去解决的需要,这导致其能力缺失。参见AndrewB.Coan,“Judicial Capacity and the Substance of Constitutional Law,” Yale LawJournal,Vol.122 (2012),p.450。

[132]Ernest Gellhorn andRonald M.Levin,Administrative Law and Process in a Nutshell(StPaul,Minnesota:West Publishing Co.,1990),3rd ed.,pp.84~85.

[133][美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),第67页。

[134]Montana-DakotaUtil.Co.v.North-western Pub.Serv.Co.,341 U.S.246,71 S.Ct.692,95 L.Ed.912(1951);S.S.W.,Inc.v.Air Transport Ass'n of America,89 U.S.App.D.C.273,191 F.2d658 (1951),cert.denied,343 U.S.955,72 S.Ct.1049,96 L.Ed.1355 (1952);亦可参见LouisL.Jaffe,Judicial Control of Administrative Action(Boston:Little,Brown &Company,1965),pp.565~566。

[135][美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),第72~83页。

[136]EnvironmentalDefense Fund,Inc.v.Ruckelshaus,439 F.2d 584,597(D.C.Ci r.1971).

[137]宋华琳:《制度能力与司法节制:论对技术标准的司法审查》,载《当代法学》,2008年第1期,第46~54页。

[138]EncinoMotorcars,LLC v.Navarro,136 S.Ct.2117(2016).

[139]RichardH.Pildes,“Institutional Formalism and Realism in Constitutional and PublicLaw,” The Supreme Court Review,Vol.2013,No.1 (2014),p.3.

[140]ThomasW.Merrill,“Textualism and the Future of the Chevron Doctrine,”Wash.U.L.Q.,Vol.72 (1994),pp.355~358;Antonin Scalia,“Common-Law Courts in aCivil-Law System:The Role of United States Federal Courts in Interpreting theConstitution and Laws,” in Amy Gutmann ed.,A Matter of Interpretation:FederalCourts and the Law(Princeton:Princeton University Press,1997),pp.3~48;JohnF.Manning,“Textualism and the Equity of the Statute,” Columbia LawReview,Vol.101 (2001),p.1.

[141]王名扬:《美国行政法》,第706页。

[142]AdrianVermeule,Law's Abnegation:From Law's Empire to the Administrative State,p.40.

[143]AdrianVermeule,Law's Abnegation:From Law's Empire to the AdministrativeState,pp.33,190~196.

[144][美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),第49页。

[145]例如美国哈佛大学法学院教授凯斯·R.桑斯坦(Cass R.Sunstein)认为,以谢弗林框架为代表的司法尊让原则,最好被理解为20世纪以来从司法立法权转向行政立法权的一个自然结果。参见Cass R.Sunstein,“Chevron StepZero”,pp.187~249.

[146]Thomas W.Merrilland Kristin E.Hickman,“Chevron's Domain,” p.834.

[147]“机构性尊让”语出美国俄亥俄州立大学法学院教授彼特·M.谢恩(Peter M.Shane)。参见Peter M.Shane,“Chevron Deference,the Rule of Law,and PresidentialInfluence in the Administrative State,” pp.679,687.

[148][美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),第210页。

[149]张佳俊:《美国背叛美国?——党派政治与美国行政权的整合》,载《东方学刊》,2020年第1期,第47~54页。亦可参见Gary Lawson,“The Rise and Rise of theAdministrative State,” Harvard Law Review,Vol.107,No.6 (1994),pp.1231~1254;PhilipHamburger,Is Administrative Law Unlawful?(Chicago:University of Chicago Press,2014)。

[150]AdrianVermeule,Law's Abnegation:From Law's Empire to the Administrative State,p.3.

[151]William J.Novak,TheMyth of the “Weak” American State,pp.752~772.

[152]有关讨论可参见John D.Skrentny,“Law and theAmerican State,” Annual Review of Sociology,Vol.32 (2006),pp.213~244;DesmondKing,“The American State and Social Engineering:Policy Instruments inAffirmative Action,” Governance,Vol.20 (2007),pp.109~126.

[153]James M.Landis,TheAdministrative Process,pp.1,155.

[154][美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》(沈岿译),第1页。

[155][美]理查德·波斯纳著:《波斯纳法官司法反思录》(苏力译),第17页。

[156][美]凯斯·R.桑斯坦著:《偏颇的宪法》(毕竞悦、宋华琳译),第10页。

[157]AdrianVermeule,Judging under Uncertainty:An Institutional Theory of LegalInterpretation,p.18.

[158]MichaelHerz,“‘Chevron’ Is Dead;Long Live ‘Chveron’,” Columbia Law Review,Vol.115,No.7(2015),pp.1867~1909.

[159]有美国学者认为司法和行政的张力应该保持,而不应被解决。参见Peter L.Strauss,AdministrativeJustice in the United States(2nd ed.) (Durham,N.C.:Carolina AcademicPress,2002),p.90。

[160][美]塞缪尔·P.亨廷顿著:《变化社会中的政治秩序》(王冠华、刘为等译),上海人民出版社,2008年版,第92页。

[161]Gerhard Casper,“AnEssay in Separation of Powers Some Early Versions and Practices,” William &Mary Law Review,Vol.30 (1989),p.221.

[162]RichardE.Neustadt.,Presidential Power:The Politics of Leadership (New York,London:JohnWiely & Sons Inc.,1960),p.33.

[163]参见Richard J.Pierce,Administrative Law Treatise (5thedition),pp.43~49;亦可参见[美]塞缪尔·P.亨廷顿著:《变化社会中的政治秩序》,第90~96页。

[164]王希:《活着的宪法》,载《读书》,2000年第1期,第48~54页。

[165]StephenJ.Leacock,“Chevron's Legacy,Justice Scalia's Two Enigmatic Dissents,and HisReturn to the Fold in City of Arlington,Tex.V.FCC,” Catholic University LawReview,Vol.64 (2014),pp.133~160.

[166]吴英姿:《司法的限度:在司法能动与司法克制之间》,载《法学研究》,2009年第5期,第111~130页。

[167][美]肯尼斯·卡尔普·戴维斯著:《裁量正义》(毕洪海译),北京·商务印书馆,2009年版,第35~47页。

[168]AdrianVermeule,Law's Abnegation:From Law's Empire to the Administrative State,p.3.

本文原载《美国研究》2021年第1期,原题为《通往机构主义:司法尊让与美国司法-行政关系的重构》,篇幅所限,内容有所编删。图片来源于网络,欢迎个人分享,媒体转载请联系版权方。

原标题:《被神化的美国最高法院, 为何反常“让权” | 文化纵横》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司