- +1

视障者张洪:登顶珠峰,让世界看见我

那时候,他失明20年,是西藏大学附属阜康医院的一名理疗师,每天朝九晚五,推拿、针灸,治病救人。他没什么爱好,朋友也很少,在黑暗中,自卑又谨慎地活着。

一位接触过他的人留下这样的印象:话不多,内敛,对外界似乎总是不安的。

没有人知道张洪内心的渴望,包括他自己。直到2016年,他认识了西藏登山队的洛泽。对方告诉他,2001年,美国的一位盲人登顶珠峰,成为世界上第一位登顶珠峰的盲人。

那一刻,张洪脑中闪过洁白的雪,一望无际的云和坎坷不平的坡。他不可遏止地想登上雪山,让世界看见自己。

他买来登山设备,每天负重几十公斤,爬一百多层阶梯做训练……但大家仍然以为,他只是随便说说,“你一个盲人登什么雪山”?

张洪不愿意放弃,哪怕登不上珠峰,也要登上其他的雪峰——第一次,他登上了洛堆峰,海拔6000多米,他们的团队拿到第三名。接着,他挑战了一座又一座的雪山,7000米、7500米……距离登顶珠峰的梦越来越近。

5月20日,张洪从珠峰大本营出发,踏上了梦想之旅。而在教练强子这边,心是悬着的:他带队十几年,攀登过一百多次雪峰,这是第一次带盲人登峰。

张洪在训练中的韧性震撼过强子,但珠峰的惊险超出了预期:一路上,张洪因为看不见,感到焦虑和紧张。强子会牵着他的手,触摸白雪、冰川,感受岩石的曲线,向他描述山上的风景。山路崎岖不平,有冰崩后的碎冰、漫长的梯子、垂直的冰壁……走错一步,就是万丈深渊。

一直到攀登结束,强子才问张洪:“如果这次没有登上峰顶,你会怎么办?”

“我下次还会再来”,他说。

强子觉得,张洪攀登的不仅是珠峰,更是他内心那座百转千回的高山。

5月24日,当地时间9点(北京时间11点),张洪登上了珠峰峰顶,成为亚洲第一位、世界第三位登顶的盲人攀登者。

张洪登上珠峰峰顶 。强子 图

【以下是他的口述】

“我在峰顶待了几分钟”

3月30日,我们从广州出发,抵达尼泊尔首都加德满都。

因为新冠疫情影响,国内和尼泊尔都加强了防控措施,相关手续比以往更加繁琐。我们到加德满都后,休整了一天,又花了两天去办理登山许可证。

4月3日,我们抵达卢卡拉机场,它被称为“世界屋脊上的跑道”。第二天,我第一次和夏尔巴人配合,挺顺利的。据队友介绍,三位夏尔巴人,其中一位有19年的登山史,曾多次成功登顶珠峰。

我因为看不见,一路只能听队友们介绍:路上有很多村子,悬崖峭壁,形态各异的雪山……

我记得,经过一座铁索桥时,桥面摇晃得厉害,很难维持身体平衡。它是镂空的细钢板,两边有护栏,不能使用登山杖。幸好有队友帮忙,他们很细心,牵着我,一步步跨过了铁索桥。

4月11日,我们到达珠峰大本营,海拔5300米,到处都是冰川。

这里有大帐篷,海绵垫、单人床、餐厅、淋浴室等,应有尽有,另外还有Wi-Fi。来之前,我们在国内打了疫苗,做足了防护措施。到大本营后,为了保障安全,我们与国际队员分开,拉起了警戒线,实行封闭式管理。

4月27日凌晨2点,我们穿过黑夜,一路攀登,14个小时后到达1号营地。在那里,洛子峰清晰可见,但我只感觉到地上的冰很滑,耳边的风呼呼地吹。

深夜,张洪和队友走在登顶珠峰的路上。 强子 图

前期,我们进行了为期半个月的适应性训练,包括罗波切攀登和昆布冰川拉练。今年珠峰线路绕,碎冰多,危险性大,比2019年的难度大。训练结束后,就已经到了5月3日了。

今年珠峰最早的登顶窗口是5月11日到13日,但考虑我看不见,另外也为了避免拥挤,我们把登顶时间一再推迟。

一直到5月20日,我们开始再次攀登,到1号营地,2号营地,3号营地,4号营地。5月23日晚上7点,我们从4号营地出发,那里海拔八千米,大风夹着雪,异常凶猛。其间,因为各种原因,我们团队有攀登者陆续下撤。

第二天早上9点(北京时间11点),我们终于登上了珠峰峰顶。

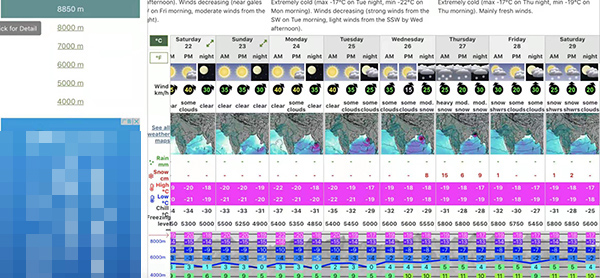

张洪登顶珠峰时的天气 强子 图

此前,我想象过珠峰是什么样子,登顶珠峰是什么感受,无数次模拟这样的场景和画面。但当我登顶的那一刻,并没有激动、兴奋,甚至都没有多少感想。

峰顶没有下雪,我听见狂风在我头顶盘旋,让人毛骨悚然。那时候,只剩下我和三个夏尔巴人,因为语言不通,内心又增加了一份恐惧。那一刻,我只想着怎么下山,安全完成这次攀登,才算实现自己多年的梦想。

在峰顶只待了几分钟,我就开始往山下走。夏尔巴人根据我的手势、动作,会给我一些提示。有时候,他们扶着我的脚,把它放到一个安全的位置。

回到4号营地时,已经是晚上七点,过去了整整24个小时。其间,我们都没有睡,要是睡着了,很可能就醒不过来了。

我们在4号营地休息了两个小时,开始往下撤。今年气候不稳定,山上有很多不确定因素,特别是昆布冰川,有掉进冰裂缝的危险,行程中需非常小心,步子不能太大,也不能太小……

5月27日傍晚,一位夏尔巴人掉进了冰裂缝。当时天色很暗,他走在最前面,一声不响就掉进了十几米深的冰裂缝。后来,我们通过对讲机,找到了他的位置,才把他从冰裂缝中拉了上来。

一直到5月28日中午,我们撤回珠峰大本营,才算彻底结束这次攀登。

张洪和队友在珠峰大本营 。强子 图

雪山梦

我的雪山梦开始于2016年。

那时候,我在拉萨工作。通过朋友介绍,认识了西藏登山队的洛泽。我记得,在一家甜茶馆喝甜茶时,洛泽跟我聊起他攀登雪山,以及珠峰的经历,神奇又惊险。在此之前,我对登山没有任何概念,也从来没有接触过雪山。

我当时问洛泽:有没有盲人登顶过珠峰?他告诉我,有一个美国盲人,在2001年登上了珠峰峰顶,但没有中国盲人登顶珠峰的。那次之后,我开始对雪山和攀登雪山发生了兴趣。

很长一段时间,我虽然想去攀登,但又觉得它离我很遥远。后来,我又认识了泽龙,他从珠峰下来,在拉萨开分享会。我当时去听了,很受触动。结束后,我找到泽龙,跟他说,我也想去攀登珠峰。泽龙不相信,以为我只是随便说说。但这之后,我多次找他,他才决定带我去攀登西藏的洛堆峰试一试。

其间,我经过泽龙的指导,进行相应的训练,主要是负重爬楼梯,也买了一些简单的登山设备。2016年国庆节,我实现了人生中的第一次攀登——6000米的洛堆峰。那一次,我跟泽龙一个队,我们是第三名攀登上峰顶的。我发现,原来攀登并不难,盲人也能登上峰顶。

在此之后,我一发不可收,陆续攀登了大大小小不少的雪山。

我妻子对此可能很纠结,刚开始,她也不太赞同我,但她觉得我太孤独,生活单调乏味,难得遇上一项自己喜欢的爱好,所以也不忍心打击我吧。后来,我花钱买装备,她也从来不说我,还省吃俭用来满足我的需求。

我记得,她曾跟别人说:他都看不见了,我没有理由再去剥夺他的梦想。

但周围更多是反对的声音。他们都觉得,一个盲人应该安分守己,做好自己的工作,不要去瞎折腾这种不现实、不靠谱的事情。这些声音有来自亲人、单位同事,还有社会上的……这么多年来,这个声音一直持续不断。但别人越是不看好,我就越想要把它做好。

一开始,我只是偶尔训练,后来基本每天都负重爬楼,从25公斤,到30公斤,最后到35公斤,每天负重爬120层楼,差不多要花一个半小时。对我来说,这是一种比较有效的方法。除此之外,我也去健身房做俯卧撑、仰卧起坐,以及一些力量训练。

张洪在攀登珠峰的途中,走梯子。强子 图

因为资金的问题,我曾犹豫过要不要攀登珠峰。2018年,我考虑再三,离开了拉萨,开始在全国进行为期一年多的演讲。我希望更多的人知道我,知道我的梦想,支持并帮助我。事实上,那一段时间,我遭遇了很多挫折和失败,甚至包括上当受骗,但同时也收获了很多鼓励和支持。

2019年秋天,我见到了夏伯渝老师。七十来岁的他,刚登顶珠峰一年多。夏老师跟我谈起那次攀登,尝试了5次后,他终于登上了顶峰。他还告诉我:你去做一些事情,就盯住一个点,不要想太多,一点一点地去做,其他事情就迎刃而解了。

他没有腿,我没有眼睛,我们各有各的缺陷。我很钦佩夏老师,他的心态、毅力和决心,都让我感到震惊。那时候,我经常怀疑自己,到底行不行,到底能不能登顶珠峰。

也是那一次,夏老师推荐了强子跟我认识。那时候,我正想找一个搭档,一起攀登慕士塔格峰。不久,强子从成都飞到宁波,那时候我在宁波,我们进行了半个月的磨合。此后,我们攀登幕士塔格峰,双方就配合得非常好了。

强子成为了我的教练,他帮我制定了训练以及攀登计划。

因为珠峰有很多冰山、冰坡、冰壁,有些地方甚至是垂直的,不规则的,人要在上面行走、攀爬,需要很强的攀登、协调、平衡能力,以及上升下降的能力。所以,我们需要借助一些专业装备,比如说冰爪,冰镐,一些特有的装备进行攀爬。整个过程要保证万无一失,必须经过严格的训练。

张洪与队友一起攀登珠峰,下面是悬崖峭壁。北京欣欣向阳影视文化发展有限公司 供图

去年春天,疫情过后,我又回到了拉萨的医院。登顶珠峰的计划却一再推迟,原本打算2019年攀登,推迟到2020年,2020年出现疫情,又推迟到今年。

不过,今年是最好的日子,人类攀登珠峰的100周年,同时也是第一位盲人攀登珠峰的20周年。

失明与自杀

1975年,我出生在重庆周边的一个小镇。小的时候,我视力很好,记忆中,村庄,白雪,亲人……依旧是从前的样子。十七岁那一年,我到成都学习中医理疗。三年后,我从学校毕业,留在了成都。

那时候,我喜欢骑着自行车到处跑,走遍了成都的大街小巷。成都人喜欢喝茶,我经常早上和下午跑去喝茶。

21岁那一年,没有任何征兆,我的眼睛突然出现问题。刚开始,我能看清对面房子的窗帘、灯光;后来,灯光变得模糊,看不清里面的窗帘;再后来,只剩一点模糊的灯光了。

其间,我去医院检查,被诊断为眼压过高。我父亲一直失明,家里条件不好。我眼睛出现问题后,怕他们担心,一直没有告诉家里人,直到完全失明我才跟他们说。那时候,我刚毕业,手上也没有钱,加上当年医学技术也没有现在先进。主要是,我一直不愿相信自己会失明。

完全失明的前一晚,我还在家里看报纸。第二天早上醒来,整个世界都黑了。

我无法接受这个事实,很长时间走不出来。自杀过好几次,吃饭都有障碍。唯一让我庆幸的是,失明前的一两个月,我认识了现在的妻子。

我在路上碰到她的,我记得,她头发很长,穿牛仔裤,一件皮背心,很时尚,非常漂亮。我眼睛出现问题后,她那时还是女友,照顾我,安慰我,鼓励我,陪我去医院。我无法想象,如果没有她,怎么撑过那段日子。

失明前,我性格开朗,喜欢跟人聊天,喜欢太极、八卦,也有很多想法,想去做很多事情。失明后,我不愿意面对现实,不肯出门,对整个社会充满了抱怨和仇恨,甚至抱怨父母为什么要生下我……有时候,我跟妻子去商店买东西,别人说一句什么,我就能跟对方发生冲突。

一方面是心理上无法接受,一方面是生活上的不适应。我不知道妻子承受了多少压力,因为她家里不支持我们在一起,但她还是坚持嫁给了我。

1999年,我和妻子结婚。我从来没有问过她,为什么要嫁给我。我觉得,因为她太善良了,不忍心离开我。此前,很长一段时间,我们没有工作,过得非常艰苦。后来,妻子去市场批发小商品,带回来后,我们一起摆地摊卖。结婚前一年,我们开了一家理疗店。

即便如此,我依旧无法走出来。后来,我想着离开成都,去外面看一看,或许会好一点。2001年,我们把店转了出去,一起去了上海。那个繁华的大都市,房子很高,人口太多,一出门就有一种压迫感。

到上海不久,我和妻子都找了工作,但两人不在同一个地方。我不得不独立面对一些事情,也因此慢慢走了出来。

我至今记得,在上海的时候,我每天早上五六点起来,听到小区路上的人都在奔跑,有拉拉杆箱的,拿公文包的,他们从我身边跑着经过,去坐地铁、公交,能听到窃窃私语声。

我经常出门坐地铁,有时妻子把我送到地铁口,有时工作人员会带我一段,没有人带的时候,我就问旁边乘坐地铁的人。我开始在长宁区,之后到静安区,后来又到闵行区,都是在理疗店打工。

2007年,我们自己开了一家理疗店,生意一般,一直做到2009年。

上海对我影响挺大的,它给了我竞争的,不断向上的理念,让我慢慢尝试去主动挑战,也让我接受了失明的自己。

2006年,妻子回老家生下小孩。后来,经各方面的考虑,加上孩子要读书,2010年,我们一起回了成都,重新开了一家理疗店。那时候,我虽然接受了自己的失明,但依旧浮躁、迷茫,直到两年后,我去了西藏,成了那里的一名理疗师。

“西藏改变了我”

我在成都开店时,有一位客户介绍了西藏大学附属阜康医院的老板跟我认识。后来,这位老板来我店里体验,看我技术不错,就招我进了医院。

刚开始,我内心纠结,不知道要不要去。家里人觉得西藏太远,海拔高,不放心我一个人去。我妻子很了解我,她知道我内心不安定,还是想去外面闯荡,就鼓励我去试一试。

2012年3月9日,坐了两天的火车后,我一个人抵达拉萨。

很快,我就适应了这个地方,包括气候、饮食和工作。刚开始那几年,我一个人在拉萨,妻子在成都照顾儿子。事实上,我一直希望自己能更独立些,不想事事都要人照料,这样会感觉自己很没有用。

来西藏后,生活节奏变慢了,有更多的时间去思考、反省,我慢慢看清了一些东西,内心也平静了下来。西藏民风淳朴、热情、善良,人与人之间交流简单。我记得,有一次,治好了一个病人,他带着全家老小来对我表示感谢。我以前从来没见过这样的。

我虽然看不见,但能感觉到,这个地方肯定非常美。

张洪在攀登珠峰的途中。 强子 图

2015年年底,妻子带着儿子来了西藏。刚来时,她有很严重的高原反应。我因为不知道,第二天就让她去买菜。她走到菜市场,差一点就走不回来了。为此,我非常内疚和自责。

后来,她慢慢适应了这里的气候和环境,也留在了拉萨,她进了我们医院,成为了医院妇产科和儿科的理疗师。同时,儿子也转学来了这边读书。

西藏改变了我,特别是接触雪山后,我开始愿意跟别人沟通、交流,也有了不少朋友,他们教会了我很多。

我要感谢很多人,亲人、朋友,特别是我的妻子,还有我们医院的老板,不仅在资金、物资、时间上支持我,我们这次攀登珠峰所有的医疗物资,包括防护服,护目镜,登山药品等,都是医院资助的。我非常感激他们。

同时,有很多人不理解我,认为盲人看不见,就不应该去登雪山。其实,对我来说,从正常到失明,我已经是死过一次了。接触雪山后,我才慢慢打开了自己的人生,这算是我的第二次生命。

我有时候想,如果你不去努力,不去尝试,确实很多事情做不了,像我刚失明时,甚至都不敢出门。这样的话,你一辈子活在自卑、无助中,活着的意义到底是什么?

我希望每一个盲人,像我一样的盲人,都能找到自己的人生。

(部分内容参考公号“放纪录FUN”)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司