- +1

东汉孝堂山石祠的观者及其他

山东济南长清区孝里铺镇孝堂山东汉石祠早在北魏郦道元的《水经注》中就有记载,宋代以后又得到金石学家的关注。

多年前,本文作者曾讨论过汉代祠堂和墓葬画像观者的问题,引起了一些研究者的兴趣。但今天看来,当时的思考是比较粗浅的,实际上还有相当大的讨论空间。本文借研读2017年出版的《孝堂山石祠》一书的机缘,重拾这个话题,分析与石祠建造年代较近的题刻以及《感孝颂》内容,借以考察祠堂所在的社会文化语境。

图1:济南长清区孝里铺孝堂山东汉石祠

山东济南长清区孝里铺镇孝堂山东汉石祠(图1)早在北魏郦道元的《水经注》中就有记载,宋代以后又得到金石学家的关注。石祠虽经历代损益,但其主体建筑仍较完整地保存于原址。1981年,山东省文物考古研究所和北京大学对石祠进行了详细调查。这批调查资料迟至2017年才整理为专书《孝堂山石祠》出版。该书信息量远胜于此前发表的材料,是研究这座著名石祠的新起点。

山东、苏北等地发现的这类带有画像的汉代墓上祠堂,以象征不朽的石材模仿土木建筑而建,是当时民间祭祀亡故亲人的设施,是死者与在世家人的情感通道。石祠暴露在地面之上,墓地双阙间不设门扉。许多祠堂题记即提醒路人不要忽略了赞助人对父母的奉献,也告诫人们对石祠多加爱惜,如东阿永兴二年(154)芗无患、芗奉宗兄弟为父母所建祠堂的题记有云:“观者诸君,愿勿贩(攀)伤,寿得万年,家富昌”。嘉祥宋山永寿三年(158)许卒史安国祠堂由其兄弟出资兴建,其题记也殷殷叮咛:“唯诸观者,深加哀怜,寿如金石,子孙万年。牧马牛羊诸僮,皆良家子,来入堂宅,但观耳,无得琢画,令人寿。无为贼祸,乱及子孙。”题记当然是由工匠镌刻的,但文辞却是赞助人的口吻。他们的心里充满矛盾——如果将石祠封闭起来,人们就无法知晓他们对死者的情义;门阙洞开,又难以避免人们对石祠的误读与毁伤。

赞助人的担心并非多余。“当这个寂静的墓地周期性或非周期性地出入一些怀有祭祀目的的人们,这个墓地空间意识才又一次被强调,石祠的功能才又一次被体现出来。一旦失去这些,失去墓地特有的环境,失去不断去祭祀的后代子孙,石祠的功能和作用也就失去了原有的意义。”这类石祠原本是私产,路人总会对此心存敬畏;但时移势易,赞助人及其子孙也成为古人,便无法继续掌控人们对于石祠的理解。久而久之,石祠化为古迹。访客带着各种目的、知识背景,以不同的方式前来参访,由此形成的种种感悟,或随风而去,或口口相传,或诉诸文字。有的人将文字铭刻在石祠墙壁上,有的人在旁边树起新碑,有的人对摇摇欲坠的建筑加以修葺,有的人筑屋庇护。所有这些行为及其遗迹,也成为历史的一部分。

在中古时期,孝堂山石祠地处官道旁边,不乏各类观者。祠堂上的刻画、题壁两千多年来始终没有断绝,这些题刻在这处具有历史和宗教力量的古迹上留下了观者个人的痕迹,叠加上多层新的意义。《孝堂山石祠》除了介绍祠堂建筑形制、画像内容、雕刻技法等,还详细记录后人的维修情况,发表了145条后世访客的题刻,以及祠堂西壁著名的《陇东王感孝颂》(以下简称《感孝颂》)和明清碑刻。有学者注意到题刻在研究古代交通、与朝鲜半岛的交流等方面的史料价值,还有不少学者关注《感孝颂》的书法风格。本文无法一一讨论这些问题,而重点分析与石祠建造年代较近的题刻以及《感孝颂》内容,借以考察祠堂所在的社会文化语境,提出一些新问题供大家讨论。

一

《孝堂山石祠》将祠堂年代确定在“公元一世纪东汉早期的章帝时期(或早至明帝)”,其下限最直接的证据是纪年最早的一条题刻:

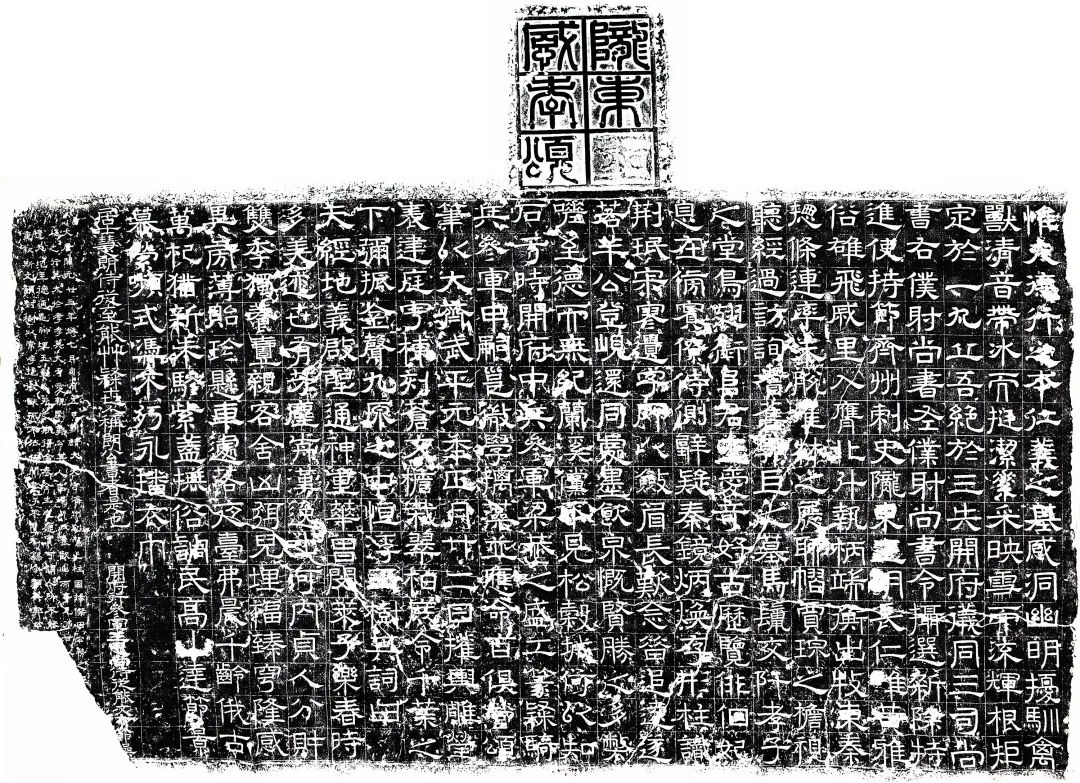

图2:孝堂山石祠隔梁石西面东汉永建四年题刻拓本

平原湿阴邵善君以永建四年四月廿四日来过此堂,叩头谢贤明。(129年,刻于三角隔梁西)(图2)

这条题刻前人已有著录,《山左金石志》指出:“题云来过此堂,则堂之建立已久矣。”平原郡为汉高祖时从齐郡析出,其地在今山东德州市中南部及齐河县、惠民县、阳信县一带。“湿阴”应是湿水之阴,水出平原高唐。“贤明”应是对祠主(死者)的敬称。这里没有提到祠主的名讳,翁方纲认为:“其云来过此堂,叩头谢贤明者,似是邑人故吏,过而感诵之。”祠堂另有11条东汉题刻,分别是:

永建。(126—132年,刻于三角隔梁东)

杵□以阳嘉元年二月一日来。(132年,刻于三角隔梁西)

齐泰山嬴县□□□以阳嘉元年十月廿日曲以祀。(132年,刻于北壁东石内)

刘升、高但石以本初元年十一月廿一日来。(146年,刻于东壁内)

刘升、高但石来观此堂□。(刻于北壁东石内)

泰山高令明永康元年七月廿一日故来观,记之示后生。(167年,刻于西壁内)

泰山陈世彊永康元年十月。(167年,刻于西壁内)

吾以建宁三年七月廿六日过此。(170年,刻于三角隔梁东)

泰山山茌高令春以建安二年二月十一日来至石堂。(197年,刻于北壁东石内)

建安二年八月廿一日来。(197年,刻于东壁内)

建安二年九月廿五日。(197年,刻于东壁内)

新近徐磊、刘国庆发表了对孝堂山石祠汉代题刻新的调查结果。作者似未及时读到《孝堂山石祠》,所刊布的题刻多与该书重复,另有两种不见于该书:

□州□龙□乎舜子记,吾以建宁三年七月廿五日过此祠。(170年,刻于三角隔梁东)

平原湿阴公□□□以□□四年……(刻于三角隔梁西前述邵善君题刻近处)

此外,无纪年的“……候从事李平林来过也……”(刻于东壁内)和“济北诸侯居山茌北十里”(刻于西壁内)两条,也被作者认定为汉人题刻。

祠堂两开间,每个门洞高1.3米,宽约1.6米,未设门扉。从视觉心理学的角度看,这种结构和尺度可以对观者形成极强的吸引力。题刻均位于祠堂内壁,说明观者皆进入了祠堂中。这些题刻错杂于画像之间,似乎刻字的行为本身即受到在石头上雕刻画像的激发。但题刻不同于后世的书画题跋,它们在很大程度上破坏了画像的完整性,也是对其原有价值的冒犯。

这些题刻都比较简短。后来者有可能受到前人的影响,从而形成了一种大同小异的行文模式。其中最简单的只记时间,有的加上作为主语的人名或“吾”,人名多带有籍贯,动词则有“来”“过”“来至”“来观”“记之”“示”等,只有一条出现“祀”字。值得注意的是,这些题刻没有一条提到石祠内壁丰富的画像,少量的宾语包括“此”“此堂”“石堂”,显示出访客似乎更在意所处的地点和作为实体存在的建筑。对于旅行者而言,“他乡”以及这座材质迥异的祠堂,是一处异域奇观和神圣空间,显然留给了他们深刻的印象。与邵善君题刻一样,这些题刻也未出现祠主的名讳。祠主和赞助人的名字很可能都已被遗忘。

带有曹魏黄初、甘露、景元年号的四条题刻,以及西晋太康和前凉太始年号的三条题刻,皆与东汉题刻的情况基本一致。值得注意的是后燕申上龙的题刻:“申上龙以永康元年二月二日来此堂,感斯人孝至。”(396年,刻于三角隔梁西)这里提到的“斯人”可以理解为石祠的赞助人,但又不甚明确。

偶然有几条题刻略多一些细节,如“孟世雄以永兴二年三月三日来观治,天大雨,不得去”(410年,刻于东壁内)。一些高官贵胄也路过此地,如北魏“天安元年二月,建威将军济北太守吴叵张里阳来”(466年,刻于西壁内)、“天安二年三月九日,征南大将使持节都督诸军事上党公、右仆射右司马广武将军周”(467年,刻于东壁内)、“太和廿三年十二月廿五日,广陵王至此”(499年,刻于北壁东石内)、“太和廿三年十二月廿五日,广陵王”(499年,刻于北壁西石内)、“太和廿三年十二月廿五日,广陵王太妃至此观,愿国祚永庆,子孙忠孝”(499年,刻于北壁东石内)和“景明元年四月廿五日,太原太守王盖祅代下过看耳”(500年,刻于三角隔梁西)等。

北魏的两条题刻直接称石祠为“孝堂”或“孝子堂”:“太和三年三月廿五日,山茌县人王天明、王群、王定虏三人等在此,行到孝堂,造此字。”(479年,刻于西壁内)和“景明二年二月二日,吴□□古来至此孝子堂。”(501年,刻于西壁内)这两条都有“孝”字,可以与前述申上龙题刻“感斯人孝至”,以及祈愿的广陵王太妃“国祚永庆,子孙忠孝”等联系起来。

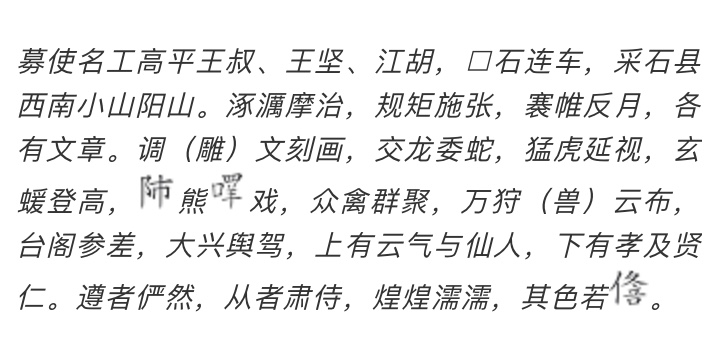

图3:孝堂山石祠西壁外侧北齐《陇东王感孝颂》拓本

《孝堂山石祠》作者注意到“孝子堂”一词意义的转换,指出这种提法也见于《水经注》。“孝堂”“孝子堂”似乎可以从字面上理解为“孝子为其父母所建造的祠堂”。但在西壁外侧北齐武平元年(570年)《感孝颂》中(图3),其意义已转化为“纪念孝子的祠堂”,其中写道:

……视听经过,访询耆旧。郭巨之墓,马鬣交阡;孝子之堂,鸟翅衔阜。

“访询耆旧”一语,说明“郭巨之墓”的说法由来已久,很可能上文所述六世纪初的“孝堂”“孝子堂”已可理解为纪念这位著名孝子的祠堂。《感孝颂》将这个与事实相距甚远的说法落实于字面,并铭刻在青石之上。

图4:孝堂山石祠西壁外侧

“延昌二年五月十八日,营州建德郡韩仪祺故过石堂,念美名而詠之”(513年,刻于北壁东石内)所见的感怀咏颂是一种风雅的传统。与这类只言片语的题刻不同,《感孝颂》长达五百余字,文颂并行,无法镌刻在祠堂内部,转而占居了石祠整个西壁的外侧(图4)。金人元好问认为《感孝颂》“规制如磨崖状”,不确。实际上,祠堂悬山顶的结构使得西壁成为一个凹入的圭形,《感孝颂》的制作者巧妙地借用了这个形状,将其转化为一通丰碑,将陇东王胡长仁的文化形象镶嵌在这处历史遗迹中,凭借着高亢的地势,向西遥对着北齐政权的腹地。

像这个时期其他许多碑石一样,圭首“陇东王感孝颂”六字为篆书,序文与颂则是平正的隶书。关于《感孝颂》的撰、书者,前人有不同的判断,新说认为序文可能由王思尚撰,慧朗书,颂由申嗣邕撰,梁恭之书。尽管元好问认为“文齐、梁体而苦不佳”,但其中的信息仍相当丰富。如序文曰:

君王爱奇好古,历览徘徊,妃息在傍,宾僚侍侧。壁疑秦镜,炳焕存形;柱识荆珉,寂寥遗字。所以敛眉长叹,念昔追远。

胡长仁,字孝隆,安定临泾人,齐武成帝高湛胡皇后之兄,累迁尚书右仆射及尚书令,封陇东王。据《北齐书·外戚传》及《北史·外戚传》,胡“骄豪无畏惮”,“性好威福”。天统五年(569年)被贬,任齐州刺史。“长仁性好歌舞,饮酒至数斗不乱。自至齐州,每进酒后,必长叹欷歔,流涕不自胜,左右莫不怪之”。胡后来在政治斗争中失势,被赐死。《感孝颂》为胡被贬次年所成。铭刻在青石上的胡长仁形象不同于正史的记载,他在王妃、子女、宾僚的陪伴下,优雅地“历览”祠堂内的画像。这很容易使人联想到孔子观明堂的传说。《孔子家语·观周第十一》:

孔子观乎明堂,睹四门墉有尧、舜之容,桀、纣之像,而各有善恶之状,兴废之诫焉。又有周公相成王,抱之负斧扆,南面以朝诸侯之图焉。孔子徘徊而望之,谓从者曰:“此周之所以盛也。夫明镜所以察形,往古者所以知今。人主不务袭迹于其所以安存,而忽怠所以危亡,是犹未有以异于却走而欲求及前人也,岂不惑哉?”

《孔子家语》最早著录于《汉书·艺文志》,今传十卷本由魏王肃注而流行甚广,然于其真伪则历代聚讼纷纭。出土文献为讨论这个问题打开了新的视野,致使学界倾向于重新肯定该书的价值。退一步说,即使王肃注本值得怀疑,它仍是北朝人所熟知的文献。《感孝颂》即以《孔子家语》中的孔子为样本,塑造了胡长仁“爱奇好古”的形象。

图5:孝堂山石祠东壁内周公辅成王画像拓本

图6:孝堂山石祠北壁内孔子见老子画像局部

《感孝颂》中的“壁疑秦镜”“柱识荆珉”皆强调石材物质性。镜子的比喻来自孔子在周明堂所说的“夫明镜所以察形”,然而有微妙的调整。孔子言论的重点在于以古为鉴,“察形”指的是由镜中看到了自己的脸;而对照“寂寥遗字”,可知“壁疑秦镜,炳焕存形”之“形”主要指壁上的画像。孔子观明堂的传说提到了壁画中尧、舜、桀、纣、周公、成王等人物形象,而《感孝颂》却没有涉及任何具体的画像内容。孔子正是他们造作胡长仁好古敏求形象的范本,而周公辅成王的图像传统恰恰可以追溯到孔子所见周明堂壁画,但尊崇郭巨这位儒家道德模范的作者们却只字未提祠堂内的周公辅成王(图5)和孔子见老子画像(图6)。他们即使不能从千人一面的形象中辨认出这些历史人物的身份,也总有可能注意到“成王”“孔子”等文字吧?遗憾的是,除了“寂寥遗字”这一笼统的说法,他们没有明确提到任何一条与画像同时镌刻的题记。

《孝堂山石祠》判断,石祠主人“最有可能是当过太守并出任过诸侯王相、傅一类的二千石官吏”,其主要依据便是祠堂内的画像和题记。如果胡长仁一行像今天的学者那样认真地研究画像的内容,即便不能准确地判断墓主的身份,至少也不至于盲从“郭巨之墓”的谬说。那么,他们是如何去看的?又看到了什么?

“历览徘徊”来自《孔子家语》所言“孔子徘徊而望之”,描述的并非目不转睛的读图实践。“壁疑秦镜,炳焕存形;柱识荆珉,寂寥遗字”这类疏略的文字,只能说明他们粗粗扫视了祠堂内外,而“马鬣交阡”“鸟翅衔阜”则是意境更为深远的图景。图形、遗字、建筑、风景只是入口,重要的不是眼睛,而是整个身心的游历,故胡长仁在“历览”之后,“敛眉长叹,念昔追远”。

《感孝颂》序文开篇说:“维夫德行之本,仁义之基,感洞幽明,扰驯禽兽。”颂的重点也在于强调孝行“天经地义,启圣通神”,“穹隆感异,旁薄贻珍”,体现了这个时代孝义感天的普遍观念,而胡长仁寻访拜谒的石祠正是德行感神通灵的具体通道。石祠建筑比画像更具有视觉和心理上的冲击力,所以,在一些题刻中,可以看到观者向祠堂发愿,除了上文提到的“太和廿三年十二月廿五日,广陵王太妃至此观,愿国祚永庆,子孙忠孝”,还有三条:

延昌元年四月廿七日,故齐州刺史家师成石生罗东□保笋吴士陈□罗真等,愿使平安,行得好道,坐得好,处好人。(512年,刻于北壁西石内)

天保九年,山茌县人四月廿七日,刘贵刘章兄弟二人回阡过孝堂,观,使愿,愿从心。(558年,刻于东壁内)

天保十年四月廿四日,张□□匡□四人来过孝堂,书字,愿公从心。(559年,刻于东壁内)

这些题刻很可能受到同时期佛教发愿文的影响,暗示着另一个时代的到来。

二

我们不再分析年代更晚的题刻。接下来的问题是:自祠堂建立以来,那些画像到底起到什么作用?它们如何被观看?

上述题刻显示,早期的观者在观看画像时,可能采取了与今人相当不同的方式。即便是那些由赞助人撰稿的题记也没有谈及画像的具体内容。嘉祥许卒史安国祠堂题记有一小部分对画像进行了描述:

这段文字骈丽对偶的句式与王延寿《鲁灵光殿赋》的风格十分相近。作者似乎更注重模仿当时流行的文风,以小石祠内的画像攀附贵族宏大的宫殿,而不是如实地描述祠堂内画像的内容。名工“涿濿摩治,规矩施张,褰帷反月,各有文章”云云,与嘉祥东汉武梁碑所云“良匠卫改,雕文刻画,罗列成行,摅骋技巧,委蛇有章”略同,也只是辞章之学。

绘画被西方文艺复兴时期的艺术家们看作通向另一个世界的窗口。但在孝堂山,观者并没有从这个窗口看到一个更为广阔的世界,他们活跃的心性不为图像和视觉所牵制。那些画像更像是一些符号,并不依赖于观者对其意义的准确把握而默默独自运行,散发出其宗教的力量。

无论是出资建造祠堂的丧家,还是作为观者的路人,似乎都不在意画像的具体内容,或者说,他们读不懂这些画像高深的寓意。但是,从建造孝堂山石祠的东汉早期到东汉末年,正是画像艺术迅猛发展的时期。那么,究竟是什么力量使得画像的内容日益丰富、风格越来越多样?

放在早期中国美术史的整体脉络来看,先秦的青铜艺术背后是一种包含有原始巫术色彩的非偶像崇拜传统,而汉代之后兴盛的佛教艺术则素称为“像教”,处于这两个传统之间的汉代艺术正是一个重要的转变。这个时期虽然不能视作外来的佛教艺术的预演,至少也是艺术从早期先秦宗法制度与礼仪传统中脱胎换骨的过程。在汉代,艺术语言如何日益丰富,其功能如何发挥,都是一个个大问题,远非一两篇文章所能解决。上述分析带来的一个思考是,我们也许不能过分夸大画像内容与外部观者的互动,而要充分考虑到二者关系的复杂性,这对于反过来理解画像的内容至关重要。

图7:苍山城前村东汉墓题记拓本

邢义田对于画像“格套”的反复论证,说明画像内容和形式的变化遵循着艺术创作自身的逻辑。与许卒史安国祠堂题记不同,山东苍山城前村东汉元嘉元年(151)墓的长篇题记详细描述了画像的主题和在墓室中的布局(图7)。巫鸿认为,题记的文字很像是工匠的口吻。似乎只有工匠本人,才可以清楚地描述那些画像的主题。回到孝堂山石祠来看,工匠及其技术也可以成为我们讨论这个问题的一个开端。

半个多世纪前,费慰梅(Wilma Fairbank)在一篇文章中指出,孝堂山石祠的建筑结构模仿了以空心砖建造的祠堂,而其画像凹面阴线刻的技术也来自对空心砖模印画像的模仿。这个看法至今仍不失其价值。费慰梅注意到,孝堂山石祠的三面墙壁是连续的平面,没有表现横梁、立柱和斗拱等建筑构件,像是模仿了一座以空心砖构筑的祠堂。费氏当年还见不到足够的材料以支持这一推断,对照近几十年的考古发现,我们不难在大型空心砖构筑的墓室中找到与孝堂山石祠相近的整体感极强的墙壁,石祠的三角形隔梁、立柱也有形制完全相同的空心画像砖材质的实例。按照费慰梅的看法,东汉晚期的山东金乡“朱鲔石室”中风格活泼自由的阴线刻画像是对绘画的模拟。在后一个例子中,石祠内外皆雕刻出柱子、横枋、斗拱,已经佚失的盖顶石底面可能还雕有成排的椽子,整个石祠更接近木构建筑的形式。这两座石祠建筑形式的差异与画像风格的差异是一致的。

图8:郑州南关159号汉墓画像砖拓本

在河南等地的汉代空心砖上常见以单个形象母题(如人、马、鸟、树、屋面等)为单位的小型印模反复按捺而组合成的画面(图8)。如费慰梅所言,孝堂山石祠画像正是对这种技术的模仿。石祠不仅模仿了画像砖物象凹入画面的效果,而且保留了人、马等同一物象不断重复的做法(图9)。这种重复的风格原本是由画像砖特定的技术决定的,但在材料转换为石头、工具转为斧凿之后,这种效果仍然存在,相同形态的人、马一一等距离罗列,缺少变化。这只能说明石匠们还不能(或不被允许)凭借新的材料和工具性能,自由地发挥其雕凿的技能。

图9:孝堂山石祠西壁内画像拓本局部

图10:孝堂山石祠北壁内画像线描图

在孝堂山石祠正壁有三组楼阁建筑(图10),楼阁下的主要人物一般被认为是祠主的形象。这三组楼阁及祠主形象也是重复的。也许可以推测石祠内祭祀着三位死者,但奇怪的是当中一座楼阁正处在左右两开间之间的柱子背后和三角梁之下,而这个位置空间逼仄,并不适合安置一个由祭拜者和偶像互动而成的礼仪空间。费慰梅的提示或许可以更好地解释这个令人困惑的问题:这是工匠参照了一组楼阁的模板,不断重复制作的结果。进一步说,这种格局也说明画像与背后的被纪念者之间并没有形成严格的对应关系,换言之,至少在这一特定时期、这一特定社会层面,偶像还不是祭祀必要的部分,更没有形成一套以注视、凝视偶像为核心的完备的礼拜仪式。画像中祠主的形象是侧面的,按照巫鸿的说法,这是一种封闭的、自足的形式,并不依赖于画面外部的目光而存在。祠主正在接受画面内部来客的拜谒,而不是期待一位外部的祭祀者。当粗心的家人缺席时,画像内部虔诚的拜谒者仍可使得祠主的灵魂得到安慰。在这种背景下,我们也就不要过分期待一位路人去仔细研读画像中的内容。

图11:微山两城东汉小石祠后壁祠主像拓本

另一个例子是山东微山两城东汉永和四至六年(139-141年)小石祠正壁的祠主像(图11)。这是一对夫妇的形象,虽然取其正面,但也无法与被祭祀的人物对应。画像旁边的题记清楚地说明,死者是文山、叔山的兄长桓孨,以及桓孨三岁的儿子伯志。张从军将这一图像解释为“当时的一种程式”。换言之,工匠们使用的是自己熟悉的粉本,却不顾及死者的身份,更不必说他们的真实相貌。

孝堂山石祠的丧家很有可能羡慕其他人家以空心砖模仿土木建筑而建造的一座座祠堂,而聘请石匠以石材加以仿造。石祠在材质上战胜了原型,而结构和画像则亦步亦趋地忠实于原型。除了与祠主身份相关的车马出行等内容需要调整细节外,石祠内的大量画像题材可能并不是为这一丧家特意定制的。如果连同其原型以及更多的例子考虑进来,总体的情况也大致如此。诚如许多学者所指出的那样,画像中各种历史故事和神话故事往往可以在文献中找到线索。这些在民间流行的画像很大一部分并非源自民间,特别是在山东地区,大量反映官方意识形态和知识精英观念的画像应来自社会上层。这些画像主题是工匠作坊在市场上竞争的资源,其解释权也主要控制在他们那里,并不能立刻为观者所关心和理解。即使到了佛教的时代,出自佛经中的情节和义理复杂的壁画,也未必能全部让信众入眼入心。

汉代画像石的匠师们一方面呼唤和培养着他们的知音,另一方面也维护着他们作为专业人士特有的权利。在这个过程中,雇主的期待各不相同,有的对画像主旨有较好的把握,甚至要求工匠设计出内容独特的画像,更多的是攀比祠堂、墓葬的大小,雕刻工艺是否精妙。许多名工良匠或严守师训,中规中矩,或善于除旧布新,精益求精;而一些平庸、粗心的工匠,则可能张冠李戴,画马类犬,种花不开,插柳成荫。

孔子观明堂的传说,为传达孔子的思想设定了特别的场所和情节,其中的壁画是孔子表达其历史观的起点,而非目光的终点。像王延寿那样的观者实在太难得了。作为《楚辞章句》的作者王逸之子,王延寿是以纯真之眼去看那些壁画,还是笼罩在屈原《天问》的影子下,都值得进一步探讨。而像邵善君、胡长仁这样的观者,则只能是雾里看花,龙蛇莫辨。

汉代画像石就在各种强弱不同的力量彼此作用下发展变化,对此需要结合更多的案例,做进一步具体的分析,而这篇小文只是为讨论这类大问题开了一个头。

附记:承马怡教授指教,前人著录中的“濕阴”当是“漯阴”之误。平原郡无“濕阴”,有“漯阴”。特此鸣谢!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司