- +116

“庞麦郎”大讨论:网红时代的一场集体神经质

如何判断一个人有精神问题呢?

在关于庞的文章出来后,有不少人在朋友圈留言:这人是精神有问题吗?昨晚,自媒体大V假装在纽约刊发了一个文章,标题为《消费一个精神病人是可耻的》。直接在“庞”身上贴上了精神病人的标签。专业的事情还是最好留给专业的人做。通过看一篇新闻采访是无法了解一个人是否有精神问题的。那么临床心理学家是如何判断一个人是否有精神问题吗?

要判断一个人是否有精神问题,心理学和精神病学上可以通过专业测试,专家诊断等方式来做。

一、专业的精神卫生诊断标准

美国遵循的美国精神卫生诊断标准(简称DSM-V),这本册子足有辞海缩印版那么厚;中国遵循的是中国精神障碍分类与诊断标准(CCMD-10),它是考虑到中国独特的社会事实而修订的诊断标准。而且这些诊断标准,都是“时尚时尚最时尚”的,会随着时代以及社会对一些行为判断的变化而变化,比如同性恋曾经被DSM列为一种精神问题,但后来随着社会舆论的改变,在先前的版本中已经除名了。

二、诊断只能交给专业的精神科医生

精神卫生行业对诊断越发谨慎,去年5月1日生效的《精神卫生法》规定了,只有在正规医疗机关执业的精神科医生才有资格对个体是否有精神病进行诊断。劳动局发证的国家心理咨询师以及在中小学任教的心理辅导老师,虽然他们看上去都是懂心理学的,但是也是没有资格判断精神问题。现在很多人读过不少心理学书,但依然没有资质去对随便给别人打“精神病人”的标签的。专业的事还是要专业的人做。

三、一个时代有一个时代的“病”

无论哪一个诊断标准,都渐渐形成一个共识:问题行为的表现是人与环境互动的结果。这也是最近各种所谓的“时代病”流行的原因。比如目前流行的的“拖延症”“注意力分散”的问题,是跟目前效率优先的社会文化以及电子设备抢占注意力的现象息息相关的。我们每个人都存在“发病”的潜质,只是环境是否存在致病因子,是问题行为出现的关键。

网红时代的集体神经质

刷一下对这件事件本身的评论,无非就分为两大阵营:

一是同情弱者派,认为人家也只是个普通人,想成名无可厚非,生活都那么艰难了,何苦为难这个年轻人。二是觉得五音不全的歌手实在欣赏不来,纯粹是为了找个槽点来吐。在我看来,庞的故事有一种似曾相识的感觉:

曾经跟我先生去贵州的乡村过新年,在这个侗族大歌的发源地,他们说已经不会唱传统的侗歌,当晚我们愉快地一起去KTV唱Beyond的《海阔天空》和《真的爱你》。

跟朋友去电影院看传说中最近火得不行的3D大片,却被里面晕眩的特效,狗血的剧情和大牌明星残念的脸吓死,出来之后发现大家骂声一片,却无损该片票房节节高升。

刷朋友圈看到又一首神曲崛起,我们本来期待要听到最美的声线,超酷的MV或火辣的dancer,却迎来了一个五音不全,乡音未改脑还残,混杂着好莱坞B级片和暴走漫画味的画面。

什么是对的?对的是不重要的。一边吐槽,一边欣赏,这才是重要的。无论是庞麦郎,芙蓉姐姐还是凤姐,这些通过网络火了一把的普通人,永远都透露着一种low low的“神经质”的倾向。这种倾向正暗合了两种人群的心理:一是希望通过自身努力获得社会流动的年轻人,俗话说的“屌丝”人群;另一种则是通过“吐槽”“表示不屑”来获得身份认同的围观者。但是在这种信息爆炸、人们的注意力缺失的时代,“审美”不重要,“吸引眼球”才重要。不是标题党。在心理学上,要吸引眼球,就要用差异化,更强的刺激(不管是正性还是负性)来刺激多巴胺的分泌。而关于情绪的研究发现,能引发负性情绪的刺激会比唤醒美好情感的内容让人记忆更深刻。

你唱歌字正腔圆,你貌美如花,已经无法“上头条”,无法激起围观者的多巴胺分泌,但是为了和大家一起吐槽,我也愿意去听一曲神曲,或花100大元去看一部烂片的。我有一位朋友鞭辟入里:“就是因为有问题,才满足了围观者的趣味”。

如果这是一台戏,事件的主角——庞麦郎们只是负责出演主角而已,唱片公司或媒体为了迎合大众的心理,选择他们喜欢的人,而我们——那些置身事外,冷眼旁观或热烈撒盐撒花的观众和看客,才是真正的演员。

“Meme“一词就是指“文化的基本单位,通过非遗传的方式,特别是模仿而得到传递。”我想这篇报道中描述中的庞麦郎,也许不是一个人,而是我们这个时代的一种meme,一种集体“神经质”的状态。

草根英雄的中国梦

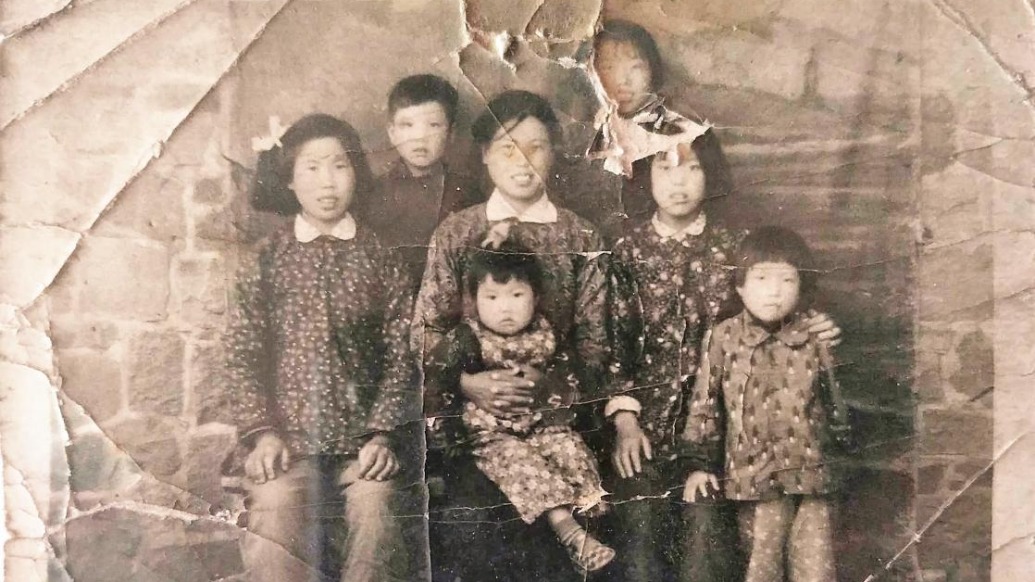

从《人物》杂志与接收媒体采访的庞麦郎,35岁,操着陕西口音,对媒体宣称是台湾基隆人,标榜自己是“国际化”的歌手,并要求MV中要出现外国人。他在成名前只是一个普通的打工仔,跟许多背井离乡的农村年轻人一样,他也有一个一夜成名的“中国梦”。

“身份认同”或“社会认同”是一个心理学和社会学常用的名词,也是我读书时的一个研究课题。Tajfel早在上世纪60年代就提出了社会认同理论:讲的就是一个人对自己的身份、特征的属性。每个人对自己的身份认同属性都会有明显差异。有一个好玩的办法,也是一个经典的研究范式,就是让一个人描述“我是__________”。然后就会发现即便是非常相似背景的两个人,答案也是千差万别。无论你认同的是自己出生的地方、职业、国籍、性取向,这种认同都会建构你的价值观和想展示给别人的印象。在中国小城镇长大的年轻人,因为接触到媒体和网络,可能从小就听着迈克尔·杰克逊,看着汤姆·克鲁斯的电影长大,所以他的认同可能本来就是“国际化”的。但走出网吧,你可能只是回到16人间的集体宿舍,和室友打着拖拉机而已。这样的年轻人在中国是大多数,所以“我的滑板鞋”实际上是写给他们听的,每个来到城市打拼的年轻人,内心都有一个更“国际化”,更“时尚”,甚至成为一夜成名的庞麦郎或者下一个马云的中国梦。

而通过“网络自媒体”以及选秀节目,是创造了一种社会流动的可能性。庞麦郎的走红,也是实现了许多草根人群的中国梦,仅此而已。

本文专业支持/梁鸿儒 蓝枫 @友心人心理社区(微信号:yosumn)

- 废墟中搭起生命之桥

- 第13次中日韩经贸部长会议举行

- 2024中国正能量网络精品揭晓

- 赛诺菲血友病新药美国获批,系首个降低抗凝血酶的血友病疗法

- 交通银行:拟向财政部、中国烟草及双维投资发行A股股票,募资规模不超1200亿元

- 上海市举办F1的赛车场

- 由海尔集团投资制作的国产动画片,主角是一对不同肤色的兄弟

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司