- +1

丁小明︱上海光华大学抗战后迁校史实考略

张寿镛

1945年7月15日,光华大学创始人张寿镛先生在上海溘然长逝,此时离日本宣布无条件投降只差二十天,被尽劫难的光华师生在痛失校长之后忽又沐浴抗战胜利的熹光,继张寿镛后主持上海光华大局的翁文灏、朱经农、朱星联等人,满怀悲欣交集的心情,为重整光华事业而勉力经营。

据《私立光华大学董事会记录(抄本)》(转引自张耕华《光华大学编年事辑》)所载,光华大学在日本投降的次日(8月6日)就宣布恢复在汪伪时期停办的上海光华大学,随后又在26日的《申报》刊发《私立光华大学暨附中复校启事》,对外正式宣布上海光华大学复校并对外招生。反应之迅速,足见光华师生重整河山的迫切心情。也就在这一年的10月11日,光华大学留渝校董召开会议,推翁文灏为光华大学董事长,并选出新一任的董事。为群策群力复原沪校,新校董会决定聘请杜月笙、王晓簌为名誉校董,并奉专函以示郑重,内容如下——

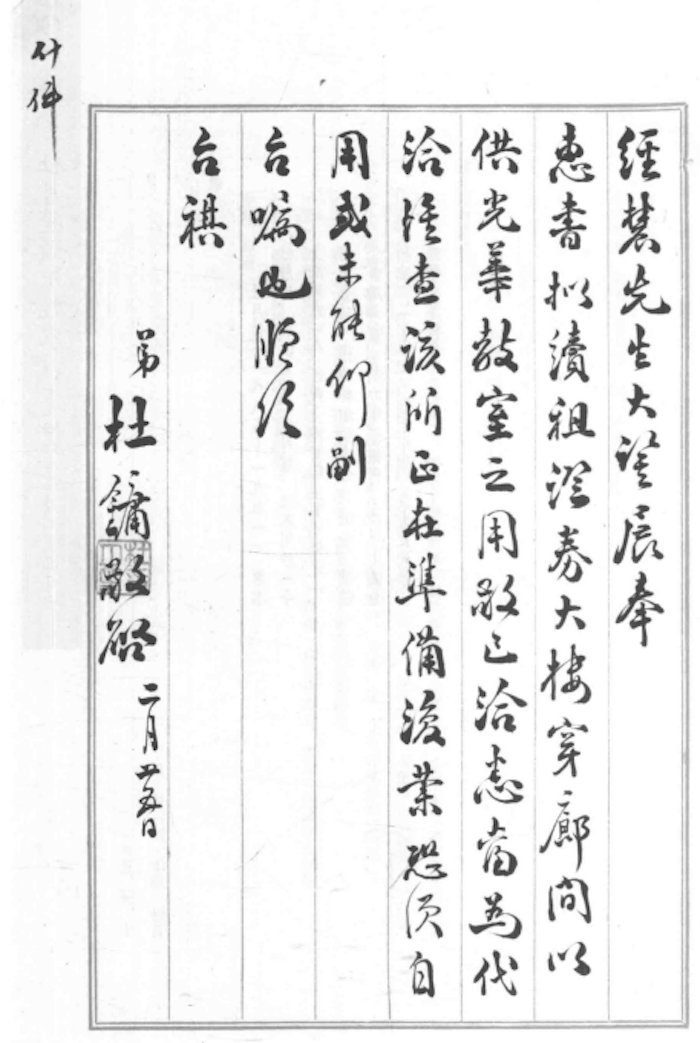

月笙、晓簌先生大鉴:敬启者,敝光华大学现经决议将上海本校在沪恢复,继续办理。至抗战期内所设之成都分部,则留请川省地方人士另组校董会接办,将来与上海本校成为兄弟学校,业已具文报部。惟上海校舍已被敌人炮毁无遗,复元责任非集群力难期收效。今日校董开会,已将校董会加强组织,并经公推先生担任名誉校董,用特专函奉达。务祈赐予维护,不胜盼祷之至。顺颂大祺。弟朱经农、翁文灏、钱永铭、谢霖敬启。

面对百废待兴的时局,光华大学在新任董事长翁文灏的主持下,竭力利用各种政经关系来推动复兴事业,正是在这样的背景下,有着“通天教主”之称的海上闻人杜月笙才出现在光华大学的视野中。在抗战胜利后的首次校董会上,光华大学就决定聘请杜月笙为名誉校董。如此急切地向杜月笙抛出名誉校董这一榄橄枝,并对其有所谓“赐予维护”的期盼,这一“期盼”是泛指光华大学的发展大局而言,还是实有需其为之维护的要事呢?揆诸相关文献,我们大体明白,弦歌复起的上海光华大学最为隐痛之事,无疑是上信中提及的“上海校舍已被敌人炮毁无遗”。抗战中为保存光华火种而坚持教学的光华师生,在校舍被毁的情况下先后播迁四次。据姚璋《光华大学简史》所载,1937年8月,“八一三”事变爆发,战火波及上海,光华大学大西校区毗邻战场,故而迁入愚园路歧山村内暂租房屋上课,大西路校舍不久也成为国军据点;11月8日,国民党部队全线撤离上海,日军占领光华大学大西校区并于11月9日报复性纵火,直至13日完全烧毀光华大学大西校舍,光华大学总损失达七十万元以上。就在本月,光华大学决定创办成都分校。而原在愚园路的沪校部分则在年底先迁至爱文义路(今北京西路)、卡德路(今石门二路)口的国光中学,后又迁至白克路(今凤阳路)660号,中学部则迁至成都路274弄7号。1938年9月,校舍迁至祈齐路原中比雷锭医院旧址,旋因该处环境不佳,复迁至汉口路证券大楼。次年秋又租三楼半部,开为教室。最终,光华租借证券大楼八楼以为校舍,才得以坚持到抗战胜利

应当说,当时能租借证券大楼与张寿镛校长在上海金融界的影响不无关系,而今张老校长不幸离世,光华大学也面临着办学是续租证券大楼还是重辟新校舍的两难选择。相较而言,先续租证券大楼,保证现阶段招生及教学走上正轨,再谋求新校舍的创建,不失为稳妥的方式。事实上,光华大学在校舍方面的规划也是按照这一“两条腿走路”的思路积极推进。据《光华大学廿二周年六三纪念特刊》载姚璋《本校简史》所云:

证券大楼临时校舍,在抗战时期,固宜于隐藏,复校之后,已失时宜。故适宜校舍之寻求,实为当时之要图。旋勘定欧阳路二二一与二二二号之敌产,最为相宜。况我校昔为敌人所毁,今取偿于敌产,正与张故校长预定之复兴计划相符合。经翁董事长与朱校长屡向朱部长恳请将该两处敌产先行拔充本校校舍。因新校舍系军医署第五战俘病院,日本伤兵一时不克迁让,仍在证券大楼上课。

由上可知,光华大学在1945年底就选好欧阳路221与222号为新校舍,并通过当时的教育部长朱家骅从中斡旋。不过此处为战俘病院,其中尚有日本伤兵住院养病,一时无法迁让,光华师生只能继续借居于证券大楼以待战俘病院撤离。所以,对1945年底的光华大学而言,惟有与证券大楼管理者商谈续租一事,以维持学校正常的教学工作。而当时证券大楼的实际控制者就是杜月笙及其财团,由此,我们可以明白光华大学为什么在抗战胜利后立刻聘请杜月笙为校董,说到底,这一聘请的礼数与光华意欲续租证券大楼一事有着直接关系。关乎此点,我们可在光华大学与杜月笙的往来书信中得到验证,如《华东师大档案馆藏名人手札》一书中所收杜月笙致光华大学校长朱经农信札,就谈到具体续租一事:

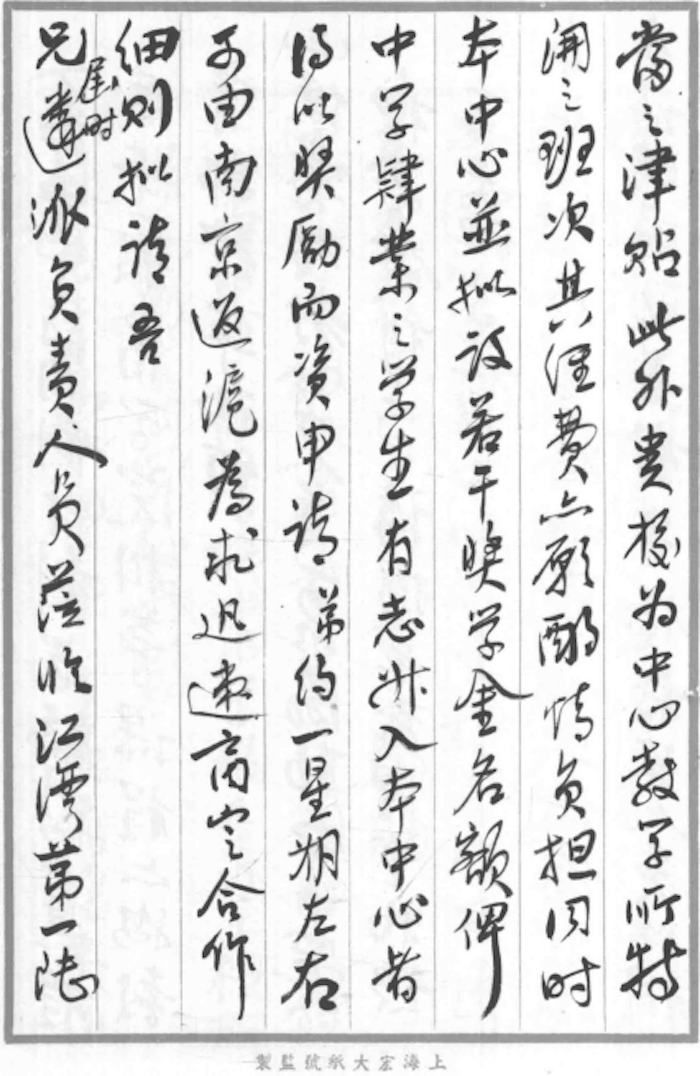

经农先生大鉴:展奉惠书,拟续租证券大楼穿廊间,以供光华教室之用。敬已洽悉,当为代洽。惟查该所正在准备复业,恐须自用,或未能仰副台嘱也。顺颂台祺。弟杜镛敬启。二月廿五日。

杜月笙致朱经农信

从杜月笙此信落款的时间来看,当是1946年的2月25日,此时离1945年10月12日光华大学主动聘请杜月笙为名誉校董已有四个月了。尽管我们目前没有看到朱经农为光华办学续租证券大楼的去信,从杜月笙复信仍能推知朱经农信中内容,即请杜月笙代为接洽光华大学拟续租证券大楼一事。就杜月笙复信内容而言,一方面,他已允“当为代洽”;另一方面,信中又有“经查该所正在准备复业,恐须自用,或未能仰副台嘱也”云云,客气的言辞中透露出一股游移不定的气息,究竟是什么原因使得这位曾在上海滩呼风唤雨的大人物如此审慎?核之当时的新闻报告,我们发现这时的证券大楼也是问题重重,就在杜月笙复信朱经农的两天前,《申报》有以下报道:“1946 年 2 月 21-23 日,上海市警察局在财政部驻京沪区财政金融特派员办公处的要求下,查封了上海证券大楼,并将大楼内各证券字号所用的对讲或直接电话一律拆除收缴。”也就是说,证券大楼因涉嫌非法金融交易而被上海警察局查封,这是其一。再者,抗战胜利后,国民党政府对上海金融业的控制开始抓紧,特别是对证券大楼这样的重要金融场所,名义上杜月笙还是主持者,实则国民党政府处处设置限制,并安排人事加以控制,比如1946年2月收缴的电话机及关闭的线路就迟迟未能恢复,而之后在证券大楼中创建的证券交易所,杜月笙先在5月被推为筹备委员会主任,9月更当选为股东会理事长,其实,这些只是表面风光而已,真正管理证券大楼及证券交易所的是国民党委派的总经理王志莘。杜月笙与王志莘之间的种种明争暗斗在当时的金融界早已不是什么新闻,更有甚者,在1946年9月的证券交易所开幕式上,王志莘索性提出辞去总经理,让理事长杜月笙当场下不来台,最终在宋子文的斡旋下,王志莘才同意出任代总经理一职。时局逼迫,人事纷扰,使得名义上属于杜月笙控制的证券大楼已非净土,此时光华大学恰恰想通过杜月笙来沟通续租证券大楼一事,杜月笙并非不想做顺水人情,只是证券大楼的情况复杂、问题频出,很多事情非他所能完全左右,所以才作此模棱两可之应答。

在杜月笙复朱经农信后,3月2日,光华大学新任董事长翁文灏在重庆组织了光华大学复校基金筹募委员会,翁亲任主任委员,拟请钱永铭(重庆主持)、杜月笙(上海主持)、谢霖(成都主持)、徐寄庼、李祖永、何德奎、朱经农、廖世承、朱公瑾、薛迪符、张星联、张悦联、陈亮东、李祖敏、杨管北、沈振夏为委员,以张星联为总干事,并各发聘书。可以看出,上海光华方面委托杜月笙主持,其倚重不可谓不深,用意所在无非还是校舍问题。不过,此时光华大学已做好搬出证券大楼的准备,所倚重杜月笙的已非续租证券大楼一事,而是另有所求。关乎此点,见诸这一年4月4日翁文灏写给杜月笙的信——

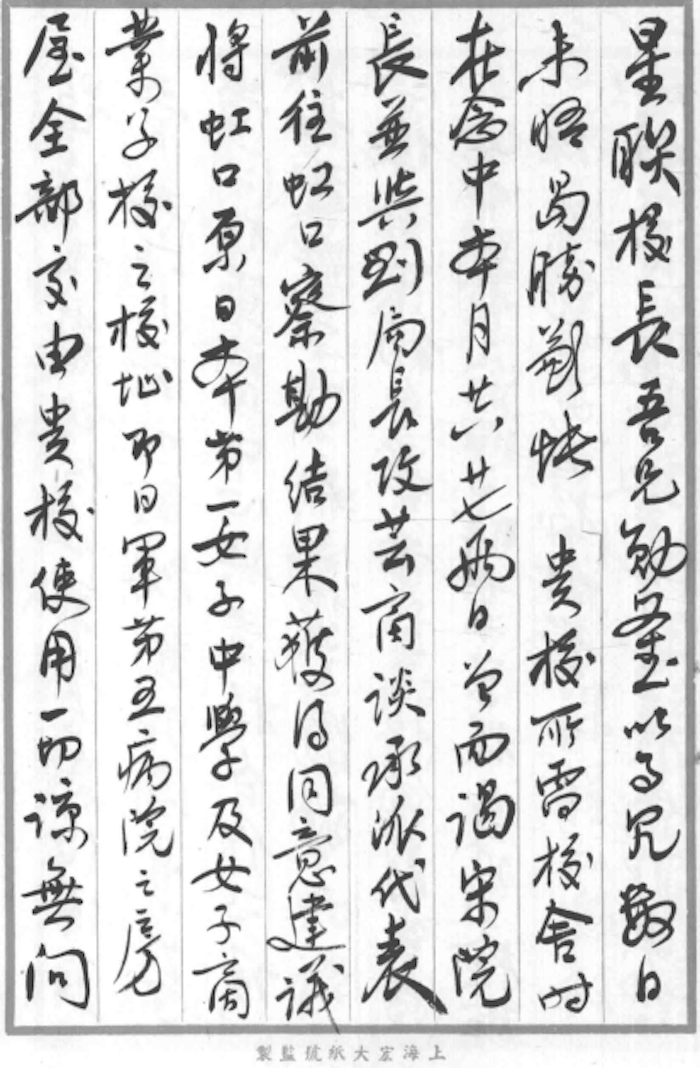

月笙吾兄足下:光华大学自敌寇侵沪,仓卒移至证券大楼八楼,俾弦歌不辍,惟房屋不敷应用,不得已乃分隔板壁约十余间并增建筑九楼。明知处境不宜教育,然亦权时之计耳。今山河重光,光华正在积极恢复原有范围,自不能久居于斯,为学校发展计,灏坚主迁离证券大楼,另觅校舍以期改换环境,兹已觅得适当房屋,拟作迁计。惟租赁、迁移以及修理诸费为数约需四五千万元,一时无从筹措,倘蒙证券大楼业主捐助复校基金以充迁之用,自可即行迁出,将现租之八楼及增筑之九楼全部归还证券大楼,业主斯两美之事,素仰台端热心教育,于本校复校尤具热忱,用敢函商,倘荷鼎力玉成,不胜感祷,专此,即请大安。弟翁文灏鞠躬。

翁信中已明言他力主光华迁出证券大楼,且“已觅得适当房屋,拟作迁计”。惟其难处在于搬迁中涉及租费、修理费及迁移费共约四五千万元,这样一笔不菲的费用,尚在恢复期的光华大学是“一时无从筹措”的。故翁文灏提出,这笔费用能否作为证券大楼捐助给光华大学的复校基金而不用光华大学再行支付,如此,光华大学则将自行迁出,而将现租的八楼及增筑的九楼全部归还证券大楼。翁信言辞诚恳,对杜月笙不无“素仰台端热心教育,于本校复校尤具热忱”的溢美之词,其意所在亦是想请杜月笙帮忙而免去这笔费用,我想这恐怕也是光华大学授予杜月笙名誉校董的主要原因。至于此事最终结果如何,杜月笙是否帮助光华大学减免了这笔费用,目前虽无相关文献可证明,但从杜月笙此后一直挂名光华大学校董这一事实来看,杜月笙或许对光华大学迁离证券大楼的费用减免有所贡献。只不过,这一推测还有待相关的文献加以佐证。

至于光华大学迁离证券大楼而创建新校一事,前已言及,此事翁信中亦有提及。经翁文灏协调,时任教育部长的朱家骅同意将虹口欧阳路 222 号的前日本女子商业学校作为临时校舍。不过,该校产已经由军医署第五战俘医院占用,1946年1月,教育部明令光华大学正式接管校舍,战俘医院并未立刻迁出,从光华校史文献来看,最终确定迁入欧阳路新校的时间当是1946年7月15日(这一天是张寿镛校长逝世一周年,或许是为纪念张寿镛校长),所以,光华大学只能一面滞留证券大楼,一面与战俘医院积极联系迁移之事,其中细节,在《华东师大档案馆藏名人手札》所载林可胜致张星联信札与朱经农致朱公谨、朱星联这两通信札中皆有体现,兹移录如下,并略作解读——

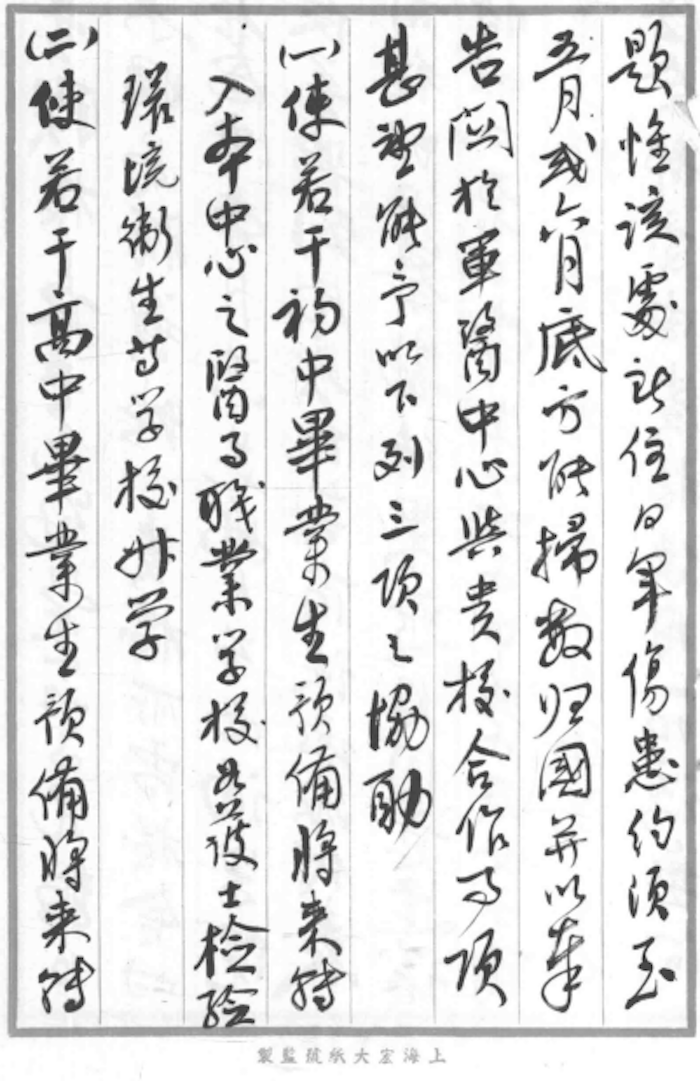

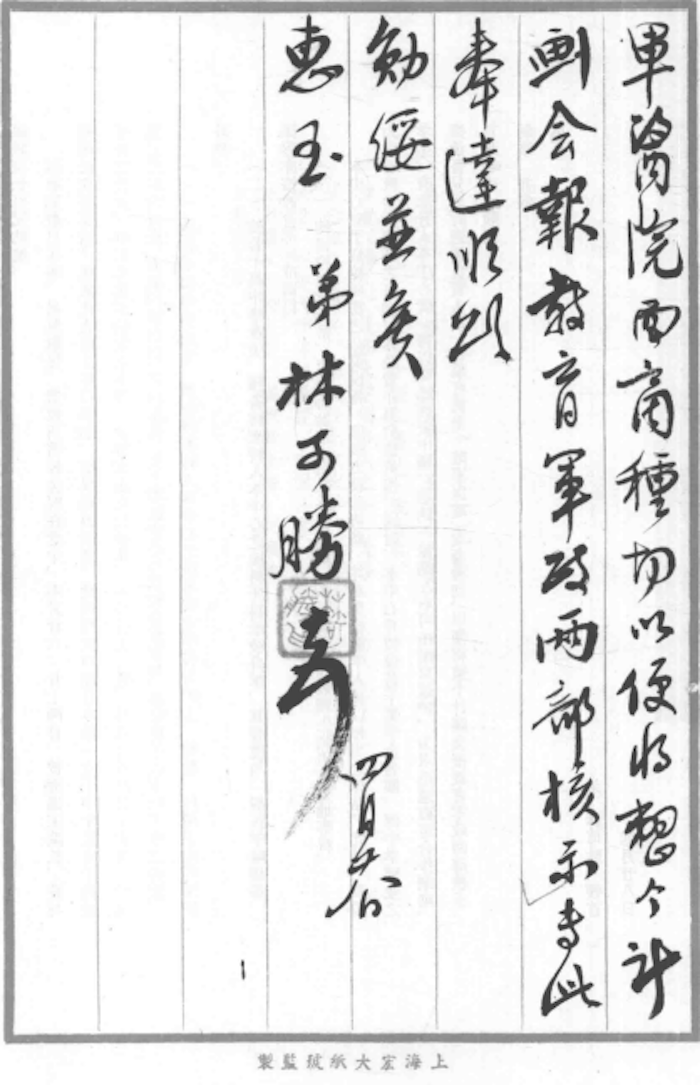

星联校长吾兄勋鉴:以事冗数日未晤,曷胜歉怅。贵校所需校舍时在念中,本月廿六、廿七两日,曾面谒宋院长,并与刘局长攻芸商谈。承派代表前往虹口察勘,结果获得同意。建议将虹口原日本第一女子中学及女子商业学校之校址,即日军第五病院之房屋,全部交由贵校使用。一切谅无问题,惟该处所住日军伤患,约须至五月或六月底,方能扫数归国,并以奉告。

关于军医中心与贵校合作事项,甚望能予以下三项之协助:使若干初中毕业生,预备将来转入本中心之医事职业学校为护士,如护士检验环境卫生等学校升学。使若干高中毕业生,预备将来转入本中心之医科牙科学校升学,其程度与一般医学院相等,课程亦按教育部标准而订。使贵校教学人员,可以协助本中心各种基础科学之讲授,如数理生物语言史地等科。

本中心对于贵校所需之必要设备,愿极力设法协助,并对贵校教学人员以相当之津贴。此外,贵校为中心教学所特开之班次,其经费亦愿酌情负担。同时,本中心并拟设若干奖学金名额,俾中学肄业之学生,有志升入本中心者,得以奖励而资申请。弟约一星期左右可由南京返沪,为求迅速商定合作细则,拟请吾 兄届时遴派负责人员莅临江湾第一陆军医院,面商种切,以便收整。今计划会报教育、军政两部核示,专此奉达,顺颂勋绥,并候惠玉。弟林可胜顿首。四月廿八日。

林可胜致张星联信

写信者林可胜为战后国民政府军医系统的主持者,时任国民政府军医署署长,并在1948年出任国民政府卫生部长。收信人张星联为张寿镛三子,又是光华大学新董事长翁文灏的东床,其时还身兼光华中学校长、光华大学校董及光华大学复校基金筹募委员会总干事等数职,可谓复兴光华事业的支柱骨干。林可胜在抗战中曾领导医疗系统投身救国事业,救死扶伤无数,功勋卓著。光华大学校史上曾有一种论调:林可胜在光华大学接受欧阳路伤兵医院作为新校舍一事上,态度消极甚至敷衍,以至于教育部1946年1月发出伤兵医院迁出明令,到1946年7月始能执行。只是,当我们读过林可胜致张星联这通信札后始能明白,无论是伤兵医院的迁出还是光华大学的迁入都涉及诸多细节,绝非朝夕可行之事。

就林可胜此信而言,其言辞恳切,条理清晰,甚至有不少地方设身处地为光华大学考虑,读之令人倍感亲切。林可胜在信中明确表态“将虹口原日本第一女子中学及女子商业学校之校址,即日军第五病院之房屋,全部交由贵校使用,一切谅无问题”的同时,又坦言“惟该处所住日军伤患,约须至五月或六月底,方能扫数归国”的难处,林氏对光华大学迁入欧阳路表示明确支持,也说明伤兵医院迁移的特殊之处,于情于理皆为允洽真实。

同时,林氏在信中又提出军医中心与光华大学合作的一系列事项,如光华中学初中毕业生可转入护士、检验、环境卫生等学校升学,又如光华中学高中毕业生可转入军医中心相关学校升学,光华大中学的教学人员可协助军医中心数理生物语言史地等各种基础科学之讲授,军医中心亦可在相关设备及经费上对光华大学给以支持,并承诺为光华大中学的学生设置奖学金等等。应当说,从学生培养到教师福利再到奖学金的设置,如此细致周到的计划,几乎等于为光华大学量体定制,对尚在恢复元气的光华大学而言,这一计划真不啻是一味安心丸。光华大学当然也会积极应对,1946年5月《光华通讯》第二期亦云:“军医署要求与本校合作,请求本校将一部初中毕业同学分送至军医署专门职业学校肆业,一部高中毕业同学分送至军医学校肆业,并拟聘请本校教师协助军医中心学校担任教科,军医中心并允供给仪器设备,另在本校设奖金名额若干,以备学生升入该校肆业,本校决派员与军医署署长林可胜先生详商合作计划。”此处我们有理由相信,《光华通讯》这篇报道的内容就来自林可胜这通信札。尽管我们无从知道双方是否达成协议并有所成果,只是在时隔八十五年后的今天,当我们捧读这通信时,仍能感受到写信者林可胜对光华师生的关切与情意,特别是在比对这通信及相关事实后,应该指出,那种所谓林可胜不配合光华大学迁入活动的说法是不符合历史事实的揣测,大可休矣!

在林可胜致信张星联一月之后,时任光华大学校长的朱经农复又致信朱公谨、朱星联,最终明确了光华大学对欧阳路校舍的产权问题,此信涉及内容颇多,此处摘取与光华大学欧阳路校舍有关内容加以讨论,相关信文如下:

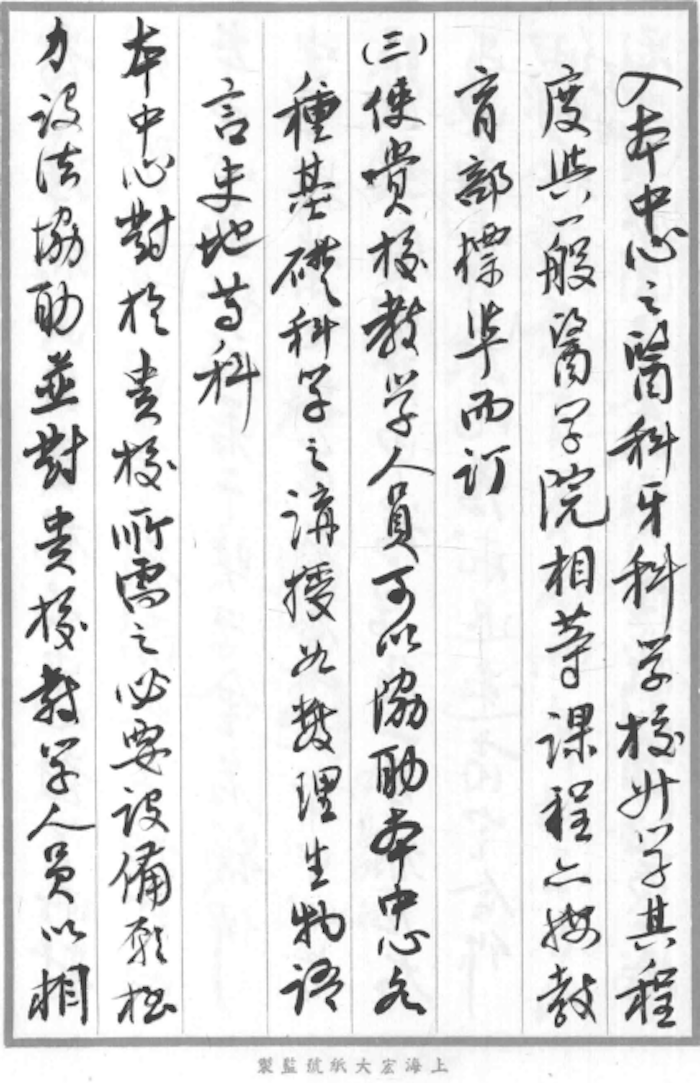

公谨、星联两先生同鉴:连接两公本月十一日赐书,敬悉一是。兹分条答复如下:

教育部已有公函致敌伪产业处理局,将欧阳路221号校舍拨交光华,222号校舍借与光华应用。函稿已于本月十四日抄寄,计已收到。行政院方面,当托翁先生代催。

教部既有公函致敌伪产业处理局,拟请两公即起该处接洽,早日确定产权。房屋一空,立即迁入,不可迁延,免生意外。

弟朱经农匆上,六月十二日。

应当说,朱经农这通信中关于光华大学欧阳路校舍情况的交代具有重要历史文献价值,据光华校史记载,欧阳路校舍221与222号原本都只是借与光华使用的,因一直未得落实,1946年5月张华联去南京催促教育部下文执行此事,当时在翁文灏的相助之下,居然得到朱家骅的意外承诺,将欧阳路221号校舍作为光华产业,永久拨交光华,222号校舍则还是借与光华应用。而二张6月11日的去信最重要的就是确认这件事最终的进展情况,朱经农在信中也明确此事“教育部已有公函致敌伪产业处理局”,并请二张往敌伪产业处理局接洽以便确定产权,并嘱咐二张“房屋一空,立即迁入,不可迁延,免生意外”。由此可见,经过1945年底的选址勘定及其后长达半年的多方奔走交涉,光华大学欧阳路校舍及相关所有权问题方始尘埃落定。

1946年7月15日,正是张寿镛校长逝世一周年纪念日,饱经忧患的光华师生在近一年的寻找、交涉及多方斡旋的努力下,终于搬进了欧阳路校区。相较于抗战前大西路校区的教学设施,欧阳路校区固然有着种种不尽如人意之处,易地重光的光华大学也还会面临着校舍扩建、经费不足等等问题,但这一搬迁不仅意味着光华师生挥手告别那段寄居于证券大楼的长达八年的艰难时光,也意味着他们从此拥有“安身立命”的独立场所,光华师生在漫漫长夜的尽处终于看到自主发展的曙光,光华大学的历史也由此翻开了全新一页。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司