- +1

涉红赝品何其多——胡适原藏甲戌本《石头记》“附条”探源

编按:2021年是新红学诞生百年纪念。1921年3月27日,29岁的北京大学教授胡适坐在京城钟鼓寺胡同14号院的写字台边,草成了近2万字的《红楼梦考证》初稿,4月17日誊清后即寄上海亚东图书馆发排。当年5月,这篇后来被誉为新红学奠基之作的急就章《红楼梦考证》,附丽于中国第一个新式标点本《红楼梦》之卷首出版,开创了红学研究的新时代。百年之后的红学又该如何发展?它还能再绝处逢生吗?令人深思。陈传坤新著《红楼梦版本论稿》一书面世,兹转书中一篇涉红史料辨伪之作,以飨读者。

1927年8月,胡适在上海从胡星垣手中重金购得《脂砚斋重评石头记》残抄本,即《石头记》甲戌本,“深信此本是海内最古的《石头记》抄本”。[1] 1948年12月,胡适飞赴海外时携此本而去,后来将甲戌本原件寄存在美国康奈尔大学图书馆。2005年初,上海博物馆以83万美元的价格从胡适之哲嗣手中购回,现藏于该馆善本库房。[2]

2013年12月,上博工作人员陶喻之查验发现,《石头记》甲戌本原件第一回第十五叶上端有“粘贴纸条痕迹”,且残存“予艹”一个半字,证实胡适原藏《石头记》甲戌本曾被粘贴一纸“附条”批语,但“予艹”以下文字久已失落。

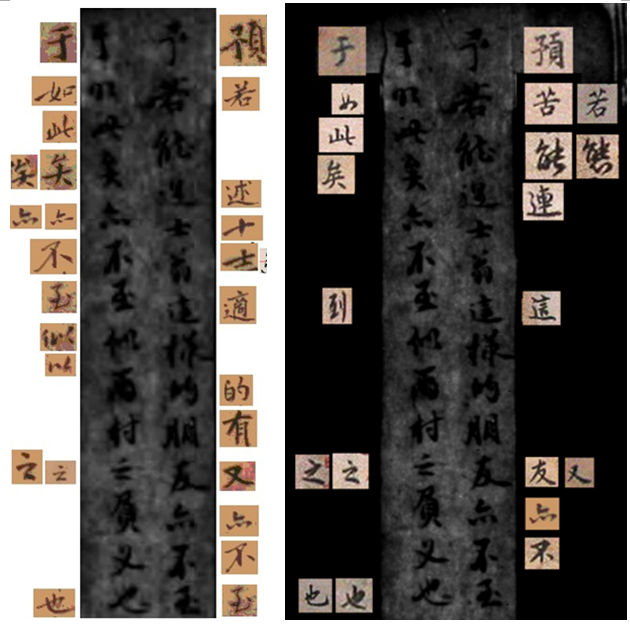

2015年12月,红友项旋赴美调阅了美国国会图书馆藏《石头记》甲戌本缩微胶卷,发现该缩微本第一回确有上述纸条失传前的完整形态,“予若能遇士翁这样的朋友亦不至于如此矣亦不至似雨村之负义也”二十八字批语赫然在望,佐证天津王超藏《石头记》庚寅本及周汝昌昆仲甲戌本之录副本上的“附条”并非空穴来风。[3]

本文所谈,即关于甲戌本这一“锁麟囊”中一纸“附条”引发的学术公案。可以说,《石头记》甲戌本缩微本的“附条”完整显现,说明迟至1950年4月12日(美国国会图书馆接受摄制申请之时间)“附条”一纸尚未脱落,而其上限则有待进一步探讨。况且,项旋仅比对几个字即匆忙认定“附条”系出于甲戌本早期藏家刘铨福之手,仍有商榷之处。

职是之故,《脂砚斋重评石头记》甲戌本原件上“附条”,究系何人、何时所作,胡适为何后来毁弃,其间究竟发生什么变故等诸如此类问题亟待深入研究。鉴于笔者曾在《石头记》庚寅本现身之初即参与质疑,认为此本“实乃当代赝品”,后因不愿变相炒热赝品而不作争论。[4] 但是,随着甲戌本美国缩微本等新证据的逐渐浮现,笔者不吝费辞继续辨伪。

一、庚寅本真伪之争引发意外公案

2012年5月,天津青年藏家王超在坊间购得一部残存十三馀回的庚寅本《石头记》抄本,嗣后在孔夫子旧书网注册网名“锦辉hj”,将该本复印件以每部680元拍卖,立即引来红学专家出手,围观者甚众。

图一:2012年孔夫子旧书网上庚寅本拍卖图,装订孔外有“乾隆庚寅秋日”字样。

不过,个别网友注意到,王超自称2012年5月购得原本,但其展示的几帧原件照片显示拍照时间却为2010年1月1日,前后矛盾。还有网友表示,过了2010年2月4日(立春日),就是2010年的庚寅年,那么庚寅本《石头记》上所标“庚寅”是否暗示2010年2月后抄成?王超对此辩称:“2010字样是相机设置问题。”

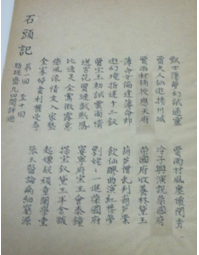

另有拍得复印件者还发现,“(庚寅本)这个‘抄本’一直在不断修改完善中”,存在拍卖几次后再加贴条的穿越问题;尤其是庚寅本第三回目录的“(荣国)府收养林黛玉”之“荣国”二字,拍卖过程中几次所拍的照片有差异。2014年《石头记》庚寅本终于得到影印出版,红学家赵建忠于2016年6月4日转发王超的个人意见,对此回应称:“主要是回目贴条开始有,后来不慎丢了。(王超有丢前照片),影印时责编根据照片补上了字,且涂成统一颜色。……造成丢前原件与影印时不一致情况。”[5]

图二:在《脂砚斋重评石头记(庚寅本)》影印本上,总目第三回“荣国府”作添改字样。

那么,这个贴条是何时丢失的呢?网友发现,庚寅本总目第三回的回目上“荣国”二字,在2012年5月12日到6月15日的几次拍卖中,均是空缺的,可是在6月15日至18日的第四次拍卖时,照片却突然显示出“荣国”二字,影印本上亦如此显示。网友因此质问:难道5月丢失的贴条在6月又复得,失而复得的东西应该倍加注意,怎么后来又不慎丢失?以致在2014年10月影印时仍不得不做技术处理?迄今为止,王超没有任何回应。

这是后话,暂不去理它。反正庚寅本出现后,红学界掀起悍然大波。已故红学家梁归智率先在报刊上发文,论称:“这是一个清代抄本,其祖本为乾隆庚寅年(1770年)抄本。”[6] 之后,广大红迷及数位红学家介入讨论,争论得沸沸扬扬。[7]

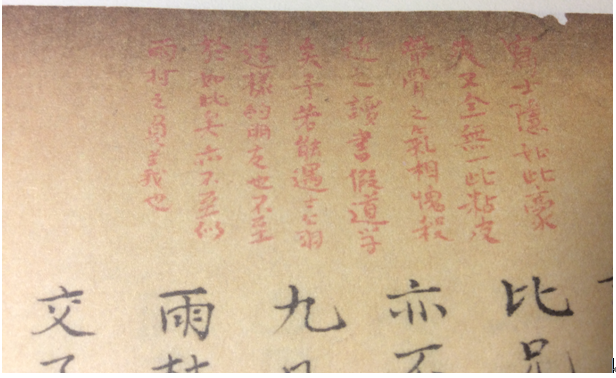

2012年10月,梁归智在其新浪博客上发文称,庚寅本第一回的眉批“予若能遇士翁这样的朋友,也不至于如此矣,亦不至似雨村之负义也”二十八字,在俞平伯编著的《脂砚斋红楼梦辑评》(下称俞氏《辑评》)上查不到,在甲戌本的影印本上亦无着落,却同于周汝昌录副本的“附条”批语。[8]

拔出萝卜带出泥,庚寅本这一特殊眉批,让甲戌本“附条”问题凸显出来。2013年12月,上博馆员陶喻之入库首次验证甲戌本原件,发现“甲戌本上并没有这条批”。

消息一出,学界一片哗然。但在五天后复检,陶喻之却发现:“在甲戌本第一回第十五页另一面上部发现有粘贴纸条痕迹,残留‘予若’两字。”[9] 原来,“附条”确曾在甲戌本原件上存在过,只不过“予艹”以下的纸条失落了。

图三:《脂砚斋重评石头记(庚寅本)》影印本上第一回“予若……”眉批。

图四:上博藏《脂砚斋重评石头记》甲戌本原件第1回第15叶“附条”残痕“予艹”字样。

关于《石头记》甲戌本的“附条”问题,争论双方一时陷入胶着状态。但最早争论的庚寅本真伪问题,却仍如火如荼地进行。沈治钧后来论称,“‘乾隆庚寅’字样乃现代人氏蓄意造假的作案标签”,并从版本异文举证24例,证明庚寅本“有意篡改脂批”,“种种迹象显示,该本伪造于2010年前后。”[10]

后来,梁归智、周文业先后认同庚寅本是据俞氏《辑评》初版整理而成,抄成于1954年之后,但是不认定庚寅本系赝品,宣称“不排除抄写者手中真有一部‘古本’,甚至就是‘庚寅本’或其录副本的可能性。”[11]

二、“附条”真伪之争升级

追溯起来,最早发现甲戌本“附条”问题的,当为红学家梅节先生。其在《周汝昌、胡适“师友交谊”抉隐——以甲戌本的借阅、录副和归还为中心》一文中率先提出,周汝昌为了查看陶洙手中的庚辰本,而把胡适原藏的甲戌本原件借给陶洙抄录,陶洙涉嫌在甲戌本原件上留下“作案痕迹”:

胡适的甲戌本曾落入陶洙的手中,有几个方面的证据。第一,陶洙自己的记载。……第三,陶洙在原甲戌本上留下“雪鸿之迹”。……己卯本第一回甄士隐欲为雨村写荐书,上竟有陶洙校改的蓝笔眉批:“予若能遇士翁这样的朋友,亦不至于如此矣。亦不至似雨村之负义也。”这使人怀疑现存己、庚本脂批,是否有陶某借汁下面的私货。[12]

按,这条“予若……”二十八字眉批,虽为陶洙用蓝笔抄在己卯本上,可是不但在甲戌本的各种影印本上找不到踪迹,而且在现存其他各种脂本上均不存,让人怀疑陶洙涉嫌伪造脂批。梅先生还呼吁周家录副本早日公布,以便查清问题。但此后,周汝昌之女周伦苓一再拒绝公布任何有关周氏录副本的一字照片。

转机在一年后。2012年5月,网上开始流传天津发现一种“乾隆庚寅《石头记》”残抄本上,竟然亦见“予艹……”二十八字眉批,且与陶洙抄在己卯本上的眉批相比,仅有“亦”一字之差。即己卯本上蓝笔抄作“也不至於”,而庚寅本上朱笔抄作“亦不至於”。后来又爆出此批见于1954年版《辑评》第51页“[甲戌眉批]”条下,但在1963年修订版上却已删去。[13] 梁氏因此认为,这自然可以视作“庚寅本”从1954年版《辑评》中采择批语的一个“铁证”。[14]

要指出的是,周文业认为俞平伯对于甲戌本此条批语的删除,除依据陶洙补抄之己卯本,还参考了俞平伯1931年“节抄脂砚斋评”之自藏戚序本。[15]

对此,笔者不敢苟同。譬如周文业举证称,1954年版《辑评》出现了陶洙未曾抄录的一条甲戌本眉批:

在1954年俞平伯整理《脂砚斋红楼梦辑评》和“庚寅本”中出现了陶洙己卯本没有的批语,即第3回中一条批语:

【正文】极恶读书。

【甲戌眉】这是一段反衬章法。黛玉猜度蠢物等句对着去,方不失作者本旨。

当时俞平伯手中没有甲戌本,为何俞平伯1954年整理《脂砚斋红楼梦辑评》时,会出现了陶洙己卯本没有的甲戌本批语?这只可能是由于俞平伯手中有自己过录的甲戌本前3回的批语。[16]

经复核,周文业举证有误。1954年版和1957版《辑评》均同于陶洙抄补的己卯本,上面并没有上述“这是一段反衬笔法……”眉批。只是在1963年修订版时,《辑评》才于“黛玉亦常听见母亲说过”条目下加上此批,参见《辑评》第54页。根据俞氏《辑评》“引言”声明,应是俞氏据甲戌本的影印本添补。此外,周文业因1954年版《辑评》前两回遗漏三条陶洙所抄甲戌批语而推理“肯定是很仔细地参考了1931年他自己的抄本”云云,纯属臆测,毫无逻辑。[17]

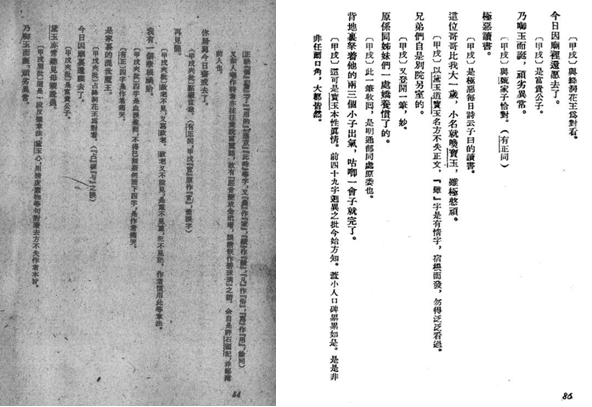

图五:左图为1963年版《辑评》,批语有“这是一段反衬笔法……”;右图为1954年版《辑评》,无此批。

对于周文业所谓俞平伯《辑录》曾参考其1931年“脂批节抄本”一说,并不成立,反驳证据如下:

其一,《辑评》“引言”称所据乾隆甲戌脂砚斋重评本,就是“我现在有的是近人(指陶洙)将那本脂评过录在己卯本上的”,并没一字提及依据其二十年前“节抄脂砚斋评”的戚序本。

其二,胡适确在1931年春夏间将甲戌本原件借给俞平伯看阅,且俞平伯遵命作了三百字跋语,但俞氏对于甲戌本的评价甚低。所以俞平伯只是“节抄”,且就抄在戚序本上,并未“宝之”。

其三,陶洙在抄录甲戌本时并未“依样画葫芦”,过录时喜爱理校或臆改。譬如,陶洙抄写时尤爱将底本上的俗体字转化为繁体字。常见的繁化字如甲戌本“于”抄作“扵”“於”、“义”抄作“義”、“冺㓕”抄作“泯滅”,等等。

此外,陶洙补抄时参照胡适相关论文进行改字,如甲戌本上残缺的“血泪盈□”,陶洙补成“血泪盈[腮]”,又如,“極至”改作“及至”、“適问”改作“適闻”、“助你助”改成“助你[一]助”。[18] 诸如此类,《辑评》悉数沿袭陶洙蓝笔抄写法,可证俞平伯《辑评》的批语底本,就是陶洙补抄后的己卯本。

当然,俞氏也有自校。如,甲戌本、己卯本的“笔伏”,《辑评》改作“笔仗”;甲戌本、己卯本的“詞幻見山”,《辑评》改作“開門見山”。此外,初版《辑评》也有过录讹误,如1954年版《辑评》的“三个假”,1963年修订版改作“三千假”;1954年版《辑评》的“其中因有”,1963年修订版改作“其中自有”,均依台湾甲戌本的影印本回改。

要之,俞氏整理甲戌本批语时,主要源自陶洙之补抄己卯本,所以并没有参考所谓自藏“节抄脂砚斋评”的戚序本之迹象。明乎此,则俞平伯在初版《辑评》误收,后又删去“予艹”二十八字批语,并不能证明其在1931年就见过此批。

那么此批到底源于何处,陶洙是否存在补抄时“借汁下面”?因为陶洙补抄所据本子来自周汝昌之手,所以周氏录副本是否有此批,就是一个关键的参考系。

2013年1月31日,梁归智在个人新浪微博“冷泉子”上转发周伦玲的话说,据周伦玲所传录副本此处照片,“予若……”这条批语在周氏录副本上的“真实存在形态”为(无标点,繁体字从右往左竖写):

(附条)

予若能遇士翁这様的朋友亦不至于如此矣亦不至似雨村之負义也

此后人笔墨不必存玉言[19]

可以说,甲戌本的“附条”问题浮出水面,为陶洙补抄来源澄清了是非。但是,上博现藏甲戌本原件是否有此“附条”?又成为解决问题的突破口。2013年12月17日,陶喻之在上博藏甲戌本原件第一回第十五页背面发现一纸粘贴痕迹,并残留“予艹(若)”字样,但是脱落或撕下的纸条却渺不可寻。[20]

至此,胡适原藏《石头记》甲戌本的“附条”问题,变得愈加扑朔迷离,“附条”真伪之争再次升级。

2015年12月,人大博士生项旋赴美访学,期间调阅了哥伦比亚大学图书馆藏甲戌本缩微本,惊喜地发现“附条”赫然在目。[21]

不久,项旋撰文公布照片并考论“附条”很可能是甲戌本原来的藏家刘铨福所制作,并通过各本繁简字异文判定庚寅本系抄自俞平伯《辑评》的当代赝品,不赘。

图六:美国国会图书馆1950年摄制缩微胶卷之“附条”字样。

三、“附条”系后人伪托

追究起来,《石头记》甲戌本上一纸“附条”的最早提及者,正是周汝昌本人。1953年版《红楼梦新证》第七章“新索隐·贾雨村”条下云:

第九,婢为满洲某大家者;书中甄即贾,曹固满洲大家,颇疑即书中之雨村、娇杏也。雪芹极恶雨村,脂批屡言其为“操、莽”,为“奸雄”,又借平儿口骂为“饿不死的野杂种”。盖雨村由贾府而跻身显贵,人品既本不端,故后来定是“負義”(甲戌脂本附条墨笔评语)。谅后来贾家败事,雨村不但不救,反投井而下石焉。[22]

在上述括弧里的案语中,周氏指出甲戌本上有“附条”,且是“墨笔批语”,这与录副本“附条”现存状态一致;且括弧前所加引号之“负义”一词,确见于此条批语之中,当属可信。从初版《红楼梦新证》对此煞有介事地“本事索隐”,可见周氏当时应认为它就是“脂批”,并过录在录副本上。[23]

但正因此,需要注意,1976年人民文学出版社增订版和1998年华艺出版社修订版《红楼梦新证》,均全部删去第七章“新索隐”内容。而2012年中华书局增订版《红楼梦新证》,据说因尊重周氏意见而恢复初版中的“新索隐”内容,推后为全书第十章,也没删去“附条”批语。[24]

由此可见,周氏并没像俞平伯那样看到甲戌本影印本无此“附条”便直接删去。就是说,周氏对甲戌本“附条”记忆深刻,不再相信台湾影印本而删去此附条批语。但是,周氏在其录副本的“附条”文字之后自注“不必存”,却又与上述推断相矛盾。周伦玲介绍说,周氏录副本在“(附条)”二字及批语二十八字之后,还有周汝昌手笔“此后人笔墨不必存,玉言”十字批注。

而据考订,周氏录副本上所加括弧之处,都应为周汝昌于1952任教西华大学时所作。[25] 此“(附条)”字样当循此例,因此周氏十字批注时间应在1952年秋季。但这已是录副本完工之后的第四个秋天了。那么记忆力和眼力都在衰退的周氏,凭什么判定“此后人笔墨”且“不必存”呢?

要知道,几年前周氏撰写《红楼梦新证》时,定性为“脂本附条评语”,并由此生发一段索隐。态度为何遽然转变?不免令人生疑:也许因为其知情。正如沈治钧推断的,“我们很难设想,当时还是一个大学生的红学新秀(1948年还是个燕京大学外语系本科生) 周汝昌能够看出来‘此后人批(笔墨)不必存’,而资深红学家俞平伯(1931年是已出版过《红楼梦辨》的清华大学国文系讲师) 竟看不出来。”[26] 由此推断,周氏批曰“此后人笔墨”必有所依据,或知根知底。

但吊诡的是周氏录副本上此处“(附条)”二字样和批语“予若……”二十八字皆系周祜昌抄写的,可是陶洙蓝笔补抄之己卯本上,却不见“(附条)”二字。由此可见,陶洙所见甲戌本仅有批语二十八字,而无“(附条)”二字。故此,陶洙所补抄之底本应为甲戌本原件,而非周氏录副本。就是说,陶洙所借的《脂砚斋重评石头记》抄本,并非周氏的录副本,而是胡适藏甲戌本的原本。

或问,既然陶洙补抄的附条眉批来自甲戌本原本,而原本“附条”迟至1950年拍摄缩微胶卷时尚存,那么陶洙为何不效仿,亦加“附条”之类贴条?要之,陶洙从董康手接收己卯本后重新进行了装裱,也曾以双色笔补抄脂批,并在题记中明确说,在无处可抄时才加以另纸。[27] 而不论甲戌本还是己卯本,此处天头尚空,足以抄下这二十八字眉批,无需另加一纸补抄。

退一步说,如“附条”上二十八字果为晚清藏家刘铨福所制,何须另纸抄写?试看刘铨福在甲戌本上四则题跋,均在原本上直书不讳,并不用另纸附益。所以,项旋认为甲戌本附条“为刘铨福所书的可能性较大”[28],恐非事实。而且,仅从项文所举五个例字来看,唯有“能”、“翁”两字类似,其馀“此”、“也”、“不”三字迥然有别。尤其从运笔、笔锋和末笔笔势来看,相互差别太甚。

按说,鉴定笔迹或印章真伪问题是很专业的学问,一般文史学者较难掌握,也易致误。譬如,项旋曾著文认为,台湾东海大学所藏乾隆五十七年凝晖阁藏板《易研·卷三·上经》第二十七叶天头有“万茂魁记”圆形印记、“本厂扇料”方形朱印,同于中国书店藏程甲本《红楼梦》第九十九回第五叶天头之“万茂魁记”、“本厂扇料”印记,由此认定两者用纸来源一地,即程甲本刷印用纸如《易研》一样,“(产地)极有可能在江西、安徽一带。”[29]

图七:左图中国书店藏程甲本钤印“万茂魁记”;右图《易研》钤印“芳茂魁记”。

但仔细分别,《易研》印文作“芳茂魁记”,而非程甲本印文“万茂魁记”。一字之差,殊不相类。

退一步而言,与其说甲戌本原件“附条”笔迹与刘铨福“非常相近”,倒不如说更类于俞平伯手迹。仅以甲戌本书后俞氏1931年6月19日“阅后记”题跋手稿来看,“若”、“辶”、“的”、“又(友)”、“亦”、“于”、“此”、“矣”、“至”、“似(以)”、“之”、“也”等十馀字,两者在运笔笔势和字形结构上较近似,特别是“若”、“于”、“亦”、“矣”等字较像。即便如此,笔者亦不认为甲戌本上的“附条”为俞平伯手书,盖因俞氏人品、学品纯正,不可能先在1931年制作贴条,再在1954版《辑评》收录,而后又在1963年删去。因此有一种猜测,就是“附条”制作者或在刻意模仿俞氏手笔。

图八:图左列为俞氏手稿与附条字迹比对;图右列为周氏手稿与附条字迹比对。

而与周祜昌字迹相比,“附条”上的字体,如“予(預)”、“若”、“至(到)”、“遇(過)”、“又(友)”、“矣”、“如”、“之”、“也”等,亦尤其类似,特别是“予(預)”、“若”、“也”字几乎同一手笔。[30]

此外,甲戌本书后刘铨福题跋用语古雅,而“附条”二十八字措辞半白半文,亦可见非出于刘铨福手笔,也不大可能是更早藏家所为,因为越早越可能是用文言题跋。正如梁归智最初判断的,“‘予若能遇士翁这样的朋友’之表述,更像清代通俗小说中人物的话语,有清末民初的白话风格。”[31]

况且,“附条”上有“这样的朋友”大白话,便令人遐想鲁迅在1933年对于“我的朋友胡适之”的调侃。[32] 由此可见,“附条”的用语大有刻意迎合胡适倡导白话文的主张,可能是在向胡适“表忠心”。因此,甲戌本“附条”文字不经意间流露出白话文运动的流风余韵,必然是俗语“我的朋友”流行之际,即1933年左右制作的。而胡适在1927年高价购藏甲戌本之后,先后有俞平伯、浦江清、罗尔纲[33]、周氏昆仲、王际真等过手,也不能排除陶洙(心如)、陈梦家也可能借阅。[34] 似乎每一过手人都有嫌疑。

不妨进一步推测。在1948年7月22日,周汝昌写下《跋胡藏〈脂砚斋重评石头记〉》并于三日后寄送胡适,“请求指正,并设法介绍他报刊登。”对此,胡适并未应承,还浇了一盆冷水,在周氏来信手稿中“白话文”一整页“打了一个大大的叉”,并在次月7日的回信中批道:“你的古文工夫太浅,切不可写文言文。你应当努力写白话文,力求净洁。”[35]

经查,胡适在周氏手稿打叉之处原有周氏写的“雪芹作书于乾隆初年,只是自抒怀抱,应无预计务入后世《白话文学史》之心,其行文本多文白相杂……”等语。此话对胡适大著《白话文学史》极尽讽刺,师徒交谊从此不谐,遂成为一段红学史上的学术公案。

而在1948年9月19日的回函中,周氏亦称,“我的文章写不到好处,是实在的,但自幼写文言确比白话来得习惯些”云云。可见周氏自幼擅长文言,但“古文工夫太浅”,后来偏爱的是“行文多文白相杂”。此与“附条”措辞文白相间,既有文言“予若”又有白话“这样的朋友”等表述,可谓一脉相承。[36]

论述至此,“附条”制作者似乎已呼之欲出,但囿于现有资料,仍不足以遽断制作者是否必为周家,亟待周家后人及时公布录副本此处“附条”文字照片,以便证实或证伪。[37]

四、“附条”因何失落

迟至1950年3月,胡适原藏《石头记》甲戌本原本上尚存“附条”,那么“附条”后来又因何而失落了呢?对此问题,正反双方各执一端,聚讼纷纭。

沈治钧认为,甲戌本原件上的“附条”文字应为当代人伪造。他分析说,俞平伯终其一生也没有亲眼看到过甲戌本的附条,其在 1954版《辑评》中误录了陶洙补抄的这条批语,而在1963年修订时,又依据台湾影印本给予删去,“这证明该附条产生于1931 年6 月之后,即1948 年夏季及此后的秋冬之际。”[38] 细思恐极,这或许是说甲戌本“附条”系周氏昆仲伪托。

而梁归智、周文业、项旋却认为,“附条”很早就出现在甲戌本上,可能是较早藏书者粘贴。周文业曾发网文论述,“甲戌本上贴附条者就是撕去一角上盖图章者”,认为“附条”是甲戌本最早的藏家贴上去的,就是凡例首叶首行被撕掉的印章所有者云云。

其实,欲追究甲戌本“附条”因何失落,还与揭开“附条”制作者身份密不可分。这可从胡适的态度上看出来。既然周氏可以在录副工作几年之后批注“此后人笔墨不必存”,那么胡适想必也能看出“附条”问题而有所反应。实际上,胡适在推出台湾《脂砚斋重评石头记》甲戌本影印版之际,出于某种顾虑,已对影印版做了一定限度的芟荑和修补工作。

不妨将台湾甲戌本影印本与美国国会图书馆缩微本对勘,便可大致推知胡适在处理“附骥现象”的纠结心理。[39] 因笔者尚未目验甲戌本缩微胶卷的全部细节,暂以已核实的几个关键之处举例分析。[40]

首先,1961年台湾在影印甲戌本时,已据他本对于残缺叶给予增补,而美国缩微本一如原样残缺。据胡适介绍,甲戌本到手时第四回末叶就是第一本的封底,胡适入藏时就已磨损半叶,第四回文末缺失。查美国缩微本,此叶依然保留残缺状,可证至少在1950年拍摄缩微本时,胡适未作补阙工作。

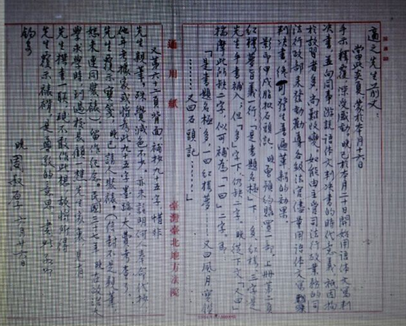

但在1961年的台湾影印本上,此处已有95字补抄:“事,自有他掌管……因此遂将移居之念渐渐打消了。”补抄之后低两格,还有补抄者写下的三行墨笔文字:“此葉下半葉[事]字起原残缺,胡適依庚辰本脂硯斎重評本補钞九十四字,又依通行校本補一[闹]字。”

查己卯本,此处并不残缺,但是胡适一直没机会亲眼见到。而己卯本首次出版影印本,也是在胡适1962年2月去世以后。

至于庚辰本,胡适曾在1930年代见过,当时恐未及补抄,及至庚辰本影印出版已迟至1955年。其时胡适尚在世,不过直到1959年才获赠一部庚辰本影印本。[41]

因此,1961年台湾影印甲戌本时,第四回末的半叶,是据庚辰本的影印本补抄的。但诡异的是,此处明说“胡适”补抄云云,但落款却无胡适之印章。这与胡适在甲戌本上补添文字必加印章的一贯风格迥异。

图九:周叔厚致函胡适论及台湾甲戌本影印的代笔问题。

经查,台湾初版的甲戌本影印本此处补抄应非胡适亲为,当为某人代笔。据胡适档案馆藏周叔厚致胡适函云:“……又第六十二页背面,补抄九十五字,惜非先生亲笔,殊觉减色不少,亦未注明何人奉命代抄。他年考据家或将为此九十五字墨迹,大费考察了。”

对此,目前尚不知出自谁人手笔,亦不知当时胡适如何作答。但可以说,在处理影印本补抄文字上,胡适让人代笔而不作说明,似有鱼目混珠之嫌疑。而这种以假乱真的行为方式,与处理“附条”问题对看,却令人有茅塞顿开之感。台湾影印甲戌本并未尽依原貌,虽有“胡适”白纸黑字为供词,也未可轻信。[42]

其次,在题跋取舍的问题上,美国缩微本与台湾影印本相比,差异也甚大。刘铨福、胡适、俞平伯、周汝昌等均先后在甲戌本原件上写下长短不一的题跋或批注。在摄制缩微胶卷和制作影印本时,各人题跋的去留问题,似乎曾困扰着胡适。

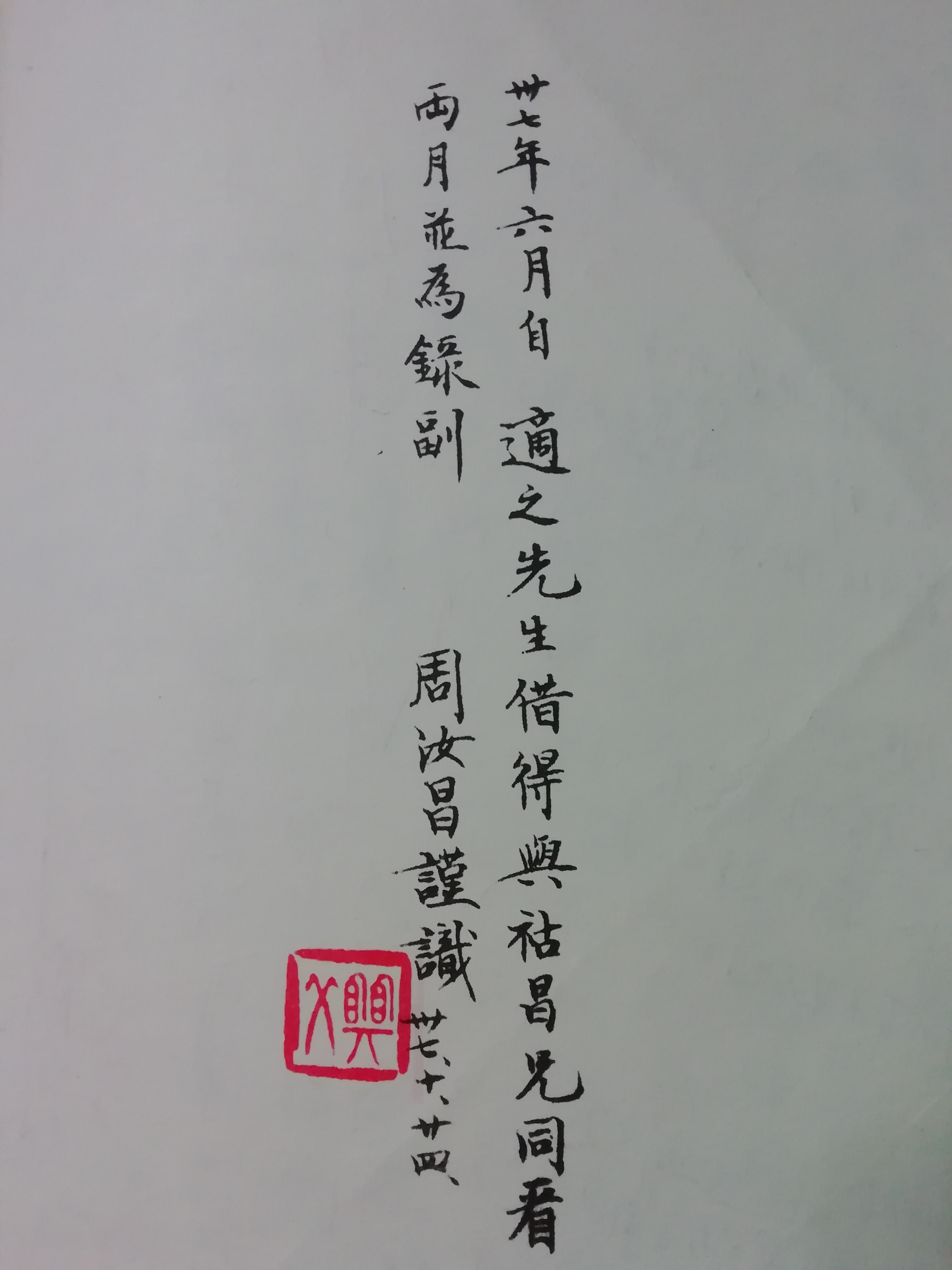

众所周知,1948年周汝昌“先暂后奏”过录副本之时,曾在甲戌本第四回末题写两行三十馀字“谨识”,并钤“顨父”阳文方章:“卅七年六月自适之先生借得与祜昌兄同看两月,并为录副。周汝昌谨识(顨父),卅七、 十、 廿四。”[43]

现在看来,周氏在原本上写下这条“谨识”,无疑是想为自己的录副本留下一个“户籍证明”。回想当初师徒交往亲密之时,周汝昌曾将偷录甲戌本之事向胡适“先暂后奏”,当时胡适并无不悦表示,爽口答应给录副本写一个题记。

图十:1948年10月,周汝昌在胡适原藏甲戌本第四回末叶题跋。

但世事难料,战乱之际,周氏录完副本后将甲戌本原本“完璧归赵”之时却未得见胡适一面。[44] 尔后,胡适携带甲戌本和父亲遗稿飞赴海外,给周氏录副本写题跋之承诺就此落空。

1961年台湾影印甲戌本时,胡适将第一册末周氏“谨识”一页、全书后俞平伯“阅后记”一页、书末另纸三条胡适题跋等全部删去,却保留了全书后刘铨福跋语四则及胡适题记一条。[45]

这种做法可以理解,并无不当。因为胡适要把孤本甲戌本“真面目”揭开给世人看,要把他入藏以后的题跋等一概删去,正如他在《影印乾隆甲戌脂砚斋重评石头记的缘起》中所称:“……我才决定影印五百部,使世间爱好《红楼梦》与研究《红楼梦》的人都可以欣赏这个最古写本的真面目。”[46] 其未刊稿《附:校勘小记》亦曰:“此本是一个很工整的钞本,……我的意思是要保存这个甲戌本的原样子。”[47] 可是很难想象,在1950年缩微本上,不但存有胡适之题跋一页,而且存有周汝昌“谨识” 一页,可是刘铨福四则跋语和俞平伯“阅后记” 一页却无踪影了。[48]

这是一个反常现象。如果周氏和俞氏题跋一起删去,可以说明胡适为了保存入手时的原貌而为;如果两者全部保留,也可说明胡适对于两位过手人一视同仁。甚至说,仅仅保留俞氏跋语,也符合情理,因为俞氏题跋毕竟还是“胡适先生命为跋语”,而周氏跋语却是“先斩后奏”。可是,实际上胡适却反其道而行之,保留了不该保留的,而删去了应该保留的。

那么胡适如此做法,究竟是何微妙心理?其实不难推求。俞氏虽是“命题作文”,但是在行文中对于甲戌本评价甚低,竟称“然此书价值亦有可商榷者”,甚至以怀疑口吻反问道:“岂亦脂斋手笔乎?”俞氏这一答卷,应大出胡适意料,与当初命其题跋的初衷可谓背道而驰。[49] 故此,在拍摄胶卷时特意删去。而反观周氏“谨识”,客观叙述,并无甚褒贬色彩,留下来传扬四海则可以赢得“提携后生”、“未尝自秘”之类美誉。[50]此亦人之常情,无可厚非。但是这一点,也许是那些推重胡适人品、学品的胡迷们所不愿看到的。

综上所述,胡适以上有悖事理人情之做法,如果联系上述甲戌本“附条”问题思考,似乎可以解释通了:胡适在看出一纸“附条”之后,应该明白制作者的身份和意图。因为制作者并没有在甲戌原本上涂鸦,而是另纸贴上,可去可留,而撕去后又无损原本面貌。如此示好之“附骥”博君一粲,“我的朋友胡适之”谅必不会太计较罢。

结果,这个“附条”悄无声息地从甲戌本上失落了,历史真相从此湮没难辨。此微妙心理,正如请人代笔补抄半叶而借用胡适之名一样,大概出于某种不能为外人道的缘故。正如沈治钧所言:“胡适把它给撕扯掉了,理固宜然。”[51]

(节选自陈传坤著《红楼梦版本论稿》,齐鲁书社2021年3月版,原标题为《胡适原藏甲戌本〈石头记〉“附条”铨辨——兼论庚寅本〈石头记〉真伪之争》。澎湃新闻经授权转载)

[1] 参见宋广波编校注释:《胡适红学研究资料全编》,北京图书馆出版社2005年第一版,第221页。

[2] 关于上海博物馆购买胡适原藏《石头记》甲戌本原件的价格,据曾随冯其庸先生一同赴沪目验的任晓辉介绍,上博接谈后付款3万美元作为康奈尔大学的保管费,正式交易时再付款80万美元给胡家。另说,“胡家哲嗣以80万美元的低价将甲戌本转让给上海博物馆”,参见沈治钧:《真迹曾传可辨明——美国国会图书馆藏《脂砚斋重评石头记》缩微胶卷述要》,载于2018年12月24日《光明日报·文史哲周刊》,链接:https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2018-12/24/nw.D110000gmrb_20181224_1-13.htm ;或参见梅节:《周汝昌、胡适“师友交谊”抉隐——以甲戌本的借阅、录副和归还为中心》,参见氏著《海角红楼——梅节红学文存》,国家图书馆出版社,2013年6月第一版,第387页。

[3] 项旋:《美国国会图书馆摄甲戌本缩微胶卷所见附条批语考论》,原载《红楼梦学刊》2016年第3辑,第1页。

[4] 陈传坤:《由庚寅本之真伪说开去》,参见《红楼》2014年第3期,第19—20页。

[5] 于鹏:《“庚寅本”第三回的贴条问题》,参见明清小说研究网(发布时间2016年6月7日):http://www.mqxs.com/thread-11509-1-1.html

[6] 梁归智:《庚寅本:新发现的清代抄本〈石头记〉》,参见2012年9月24日的《文汇报》第00C版“文汇学人”。

[7] 从所谓的乾隆庚寅本《石头记》出现以来,先后有梁归智、沈治钧、乔福锦、周文业、赵建忠、任少东等卷入争议漩涡。辨伪方以沈治钧为代表,先后连续发文多篇。譬如,《真假红学卮谈》,参见《乌鲁木齐职业大学学报》2012年第4期;《真假红学续谈》,参见《红楼梦研究辑刊》第八8辑,2014年5月 ;《再谈甲戌本附条》,参见《红楼梦研究辑刊》第9辑,2014年11月;《真假红学三谈》,参见《红楼梦学刊》2015第4辑;《天津王超藏〈脂砚斋重评石头记〉抄本辨伪》,参见《曹雪芹研究》2016年第2辑;《甲戌本缩微胶卷校读记》,原载《红楼梦学刊》,2017年第2辑,第58—96页;《真迹曾传可辨明——美国国会图书馆藏《脂砚斋重评石头记》缩微胶卷述要》,载于2018年12月24日《光明日报》第13版。证真方以梁归智、周文业、赵建忠等为代表,开始网络发文之后集结成书,参见周文业著:《〈红楼梦〉版本数字化研究》,中州古籍出版社,2015年第一版;赵建忠:《新发现的〈石头记〉“庚寅”本》,原载《河北学刊》2014年第2期。

[8] 梁归智后来在新浪博客上特别声明,其最早查阅的俞氏《辑评》系1966年修订版,确实无此二十八字批语,但在1954年版《辑评》上确有此批。

[9] 参见周文业著:《〈红楼梦〉版本数字化研究(上)》,第309页。

[10] 沈治钧:《天津王超藏〈脂砚斋重评石头记〉抄本辨伪》,原载《曹雪芹研究》2016年第2辑。

[11] 参见周文业著:《〈红楼梦〉版本数字化研究(上)》,第277页。

[12] 梅节:《周汝昌、胡适“师友交谊”抉隐——以甲戌本的借阅、录副和归还为中心》,参见氏著《海角红楼——梅节红学文存》,北京:国家图书馆出版社,2013年6月第一版,第395页。梅氏在该文注释第43条指出:“从批语墨迹的深浅看,末句‘亦不至似雨村之负义也’,似是后来添上者。”

[13] 俞平伯编著《脂砚斋红楼梦辑评》一书,先后修订四个版本,累计刷印八次。据《辑评》书前“内容提要”和版权页可知,上海文艺联合出版社于1954年初版,古典文学出版社于1957年修订为“新1版”,并称“本书这次修订,多承住在昆明的葛真先生远道指正”。中华书局上海编辑所于1960年再次修订为“新1版”,1963年重新修订“新2版”,注明“原引甲戌本系根据过录,讹误甚多,兹查对影印本重新订补,承戈润之先生相助”。1961年5月,甲戌本《石头记》在台湾首次影印1500部,1962年上海翻印,此后国内多次刷印。由此可见,俞氏在1961年之后修订的《辑评》[甲戌眉批]文字,依据是俞氏1962年所见的甲戌影印本。

[14]梁归智:《关于王超藏本《石头记》的最新看法》,参见“冷泉子”新浪博客(发表时间2012年11月4日):http://blog.sina.com.cn/s/blog_663ab1aa0101a3sd.html

[15] 周文业著:《〈红楼梦〉版本数字化研究(上)》,第170页。

[16] 周文业著:《〈红楼梦〉版本数字化研究(上)》,第171页。

[17] 周文业著:《〈红楼梦〉版本数字化研究(上)》,第336页。

[18] 参见宋广波编校注释:《胡适红学研究资料全编》,第221—242页。

[19] 梁归智:《往来微信研红趣——甲戌本〈红楼梦〉“附条”问题研究的最新动态》,参见“冷泉子”新浪微博(发布时间2016年6月2日):http://blog.sina.com.cn/s/blog_663ab1aa0101dm0r.html

[20] 周文业著:《<红楼梦>版本数字化研究(上)》,第309页。

[21] 项旋:《美国国会图书馆摄甲戌本缩微胶卷所见附条批语考论》,第12页。

[22] 参见周汝昌著:《红楼梦新证》,棠棣出版社,1953年第一版,第461页。

[23] 退一步说,如果此“附条”并非甲戌本原来所有,系周氏昆仲“附骥”,那么周氏却又在《红楼梦新证》中郑重推出,甚至认为它就是脂批,则其心殊不可测。当然,如“附条”系周氏故意夹带之私货,因而一再强调,亦可说通。因周氏曾有“曹雪芹佚诗案”、“爽秋楼歌句案”、“木兰花慢疑案”等累案重重,其学品值得存疑。

[24] 项旋:《美国国会图书馆摄甲戌本缩微胶卷所见附条批语考论》,第18页。

[25] 吴佩林:《甲戌本〈石头记〉首页:胡适撕去了谁的印章》,原载《济南大学学报》2016年第2期第26卷,第4页。在周氏录副本“凡例”页正上方,今存周汝昌注记:“括弧表原本误字,下仿此。玉言识于成都,壬辰初秋。亦表别体,以存原本之真,又识。”对照录副本上的文字,确如周汝昌所注,如点睛(晴) 、簿籍(薄藉)。

[26] 沈治钧:《真假红学三谈》,原载《红楼梦学刊》2015年第4辑,第46页。

[27] 己卯本卷前有陶洙于己丑(1949)所写的“题记”,详细介绍其抄补批语情况:“凡庚本所有之评批注语,悉用砂笔依样过录。……(补抄甲戌本)所有异同处及眉评旁批夹注,皆用蓝笔校录。……与庚本同者,以○为别;遇有字数过多无隙可写者,则另纸照录,附装于前,以清眉目。”参见《脂砚斋重评石头记·己卯本》,北京图书馆出版社,2003年第一版,第1页。

[28] 项旋:《美国国会图书馆摄甲戌本缩微胶卷所见附条批语考论》,第15—16页。

[29] 项旋《〈红楼梦〉程高本纸厂印记考辨》,《红楼梦学刊》2015年第6辑,第30页。

[30] 周祜昌手稿字体来源于《我与胡适先生》一书前彩图和书内插图,参见周汝昌著:《我与胡适先生》,漓江出版社2005第一版,第30、91页。

[31] 梁归智:《庚寅本《石头记》的发现与研究》,参见“冷泉子”新浪博客(发布时间2012年10月13日):http://blog.sina.com.cn/s/blog_663ab1aa01019bs1.htm

[32] 五四之后,胡适提倡白话文学,在文化教育界名声显赫。有些人提及他时便常称为“我的朋友胡适之”。鲁迅在《文摊秘诀十条》一文中第二条云:“须多谈胡适之之流,但上面应加‘我的朋友’四字,但仍须讥笑他几句。”参见1933年3月20日《申报·自由谈》,署名“孺牛”。鲁迅与胡适交恶后顺便调侃一下,虽无特别用心,但也透露当时学界“傍大款”之风。

[33] 关于罗尔纲1934年左右曾经手甲戌本《石头记》的记载,见于魏绍昌《亚东本<红楼梦>摭谈》一文脚注:“据汪原放说,胡适曾要罗尔纲(罗早年在北大求学时代,寄住在北平胡宅,做过胡适的秘书工作)手抄过一部《石头记》残稿本,……此抄本或者就是残存十六回的“甲戌本”,也未可知。姑志于此,待向罗尔纲先生请教。”参见魏绍昌著:《<红楼梦>版本小考》,中国社会科学出版社,1982年第一版,第34页。

[34] 参见梅节《周汝昌、胡适“师友交谊”抉隐——以甲戌本的借阅、录副和归还为中心》,第392页。陈梦家、张伯驹曾从周氏之手借阅胡适甲戌本原本之说,为梅节首倡,然该文却未披露具体信源。笔者驰函千里请教,梅老于2016年6月2日告知:“这一信息是当年燕京大学同窗说的。”

[35] 参见苗怀明著:《风起红楼》,北京:中华书局,2006年第一版,第162页。

[36] 提请读者注意另一旁证,周氏致函胡适也用“这样的……这样的……”程式化语言,比如1948年10月23日周氏致函胡适,即有“我有了先生这样的师友,又有这样(的)知己弟兄”云云。周汝昌在信中向胡适介绍哥哥周祜昌的困顿经历,并向胡适极力举荐周祜昌的《抄后记》,其中苦心可与甲戌本的“附条”对看。

[37] 若周氏录副本“附条”与缩微本“附条”字迹相一致,则可判定必系周家人所为,因为同时过手甲戌本及周氏录副本者必属周家人。而细观周氏副本上已有三人手迹:周氏昆仲抄写并作题跋,而封面则为其父周景颐(号幼章)题签。据称周景颐笔致敷畅遒利,“书法的名气不小,……功底是欧楷,笔墨扎实之极,然后习行书,则认上了东坡。……他最晚期的字是学赵子昂的《织图诗》草书墨迹,只是喜其草法简古……。”参见周汝昌著:《红楼无限情:周汝昌自传》,北京十月文艺出版社,2005年版,第7页。而且,老者似乎更契合缩微本“附条”字体圆熟的风格。另据周伦玲透露,周氏录副本上“附条”笔迹不像周氏昆仲平时写字的风格;而梁归智看到录副本“附条”照片后,亦表示其“尽量模仿原抄本”,但认为非“写”附条而是“抄”附条,存疑。

[38] 沈治钧《真假红学三谈》,第48页。

[39] 上博现存《脂砚斋重评石头记》甲戌本曾留下多人题跋,对此雪鸿之迹现象,不妨名之曰“后人附骥”。对于不同人在甲戌本上的题跋,胡适在不同时期采取了不同做法,引人深思。关于胡适、周氏交往关系抉微之作,前有前辈梅节先生撰写《周汝昌、胡适“师友交谊”抉隐——以甲戌本的借阅、录副和归还为中心》一篇,为倒周扛鼎之作;近有红友吴佩林教授承其馀绪,又有拓展,可参见氏著《甲戌本〈石头记〉首页:胡适撕去了谁的印章》一文。吴文依据录副本首叶并无胡适之两方印章而推测,在周氏过录之前,甲戌本仅被撕去一角较早藏家的印章;及至周氏过录之时,周汝昌擅自在甲戌本的首叶右下钤上两方“顨父”章,并在第一本末的第四回后题跋数语。可以料想,胡适发现后,便会撕去甲戌本首叶带有周氏印章的“一块纸”,而在文中隐约交代撕去的是“最后收藏人的印章”。 据查,美国缩微本此叶状况同于影印本面貌,即有补字和“胡适之”章。因此,此处字纸如确为胡适撕去,则可能在1948年12月周氏还书时至1950年4月拍摄缩微本时间内所为。

[40] 本文有关美国哥大图书馆缩微胶卷之细节核实工作,由在美国访学的红友项旋博士代劳,特此致谢。

[41] 参见宋广波编校注释:《胡适红学研究资料全编》,第368页。1959年11月11日胡适致函《与王梦欧书》云:“承先生送我一部《庚辰年脂砚斋重评石头记》,十分感谢。……前年(1957)我在林语堂先生家中看见这部影印本,就想托人买一部,但至今还没有买。”

[42] 胡适援引涉红资料曾不止一次移花接木,参见本书《〈红楼梦〉版本“二元论”诠考——以第五回“悲金悼玉”与第二十二回宝黛钗谜诗为中心》。再如,胡适在《考证〈红楼梦〉的新材料》一文中描述的“戚本”,与现存的四种版本“戚本”相比,在夹评回目、总评回目抄手情况等三方面都有出入,“我们可以肯定地说,胡适所指‘戚本’绝对不是现存戚本。”参见王雨容:《胡适所指“戚本”究竟为何版本》,原载《红楼梦学刊》2015年第6辑,第44页。

[43] 此章“顨父”还出现在周氏甲戌录副本前题诗《君度录雪芹真书成,题卷首二律句》首行下、“雁黼”署名旁。“父”,同“甫”。“顨”,乃“巽”字篆书变体,据《周易·巽卦》:“巽,小亨,利有攸往,利见大人。”周氏似谓坎坷人生因遇见大人(胡适)。又,巽,从二巳、从共,本义(一起)辅助、(合共)翼辅之意,周氏似暗指昆仲联袂共襄录副本盛举,又与“雁黼”之“雁”字含义相契合。

[44] 参见周汝昌著:《我与胡适先生》,第120页。

[45] 参见宋广波编校注释:《胡适红学研究资料全编》,第328页。宋广波认为,因为甲戌本胡适最前一条“题记”写在刘铨福同叶,所以没有删去。笔者认为,当时影印本确有局部删去技术,如胡适果真想删除殆尽,自然可以删去自己的全部痕迹,所以甲戌本撕去“附条”后仍残留“予若”二字,但已在影印本上彻底清理。胡适题记仍影印出来,或是胡适以示自己经手之痕也。

[46] 参见宋广波编校注释:《胡适红学研究资料全编》,第416页。

[47] 参见宋广波编:《胡适批红集》,北京大学出版社2009年10月版,第480页。

[48] 在美国缩微本上,青士、椿馀、刘铨福三人题跋及叶眉胡适的一条批注均无存,即缩微本上胡适之四条题跋删去一条,仅留存三条。此留存问题,值得思考。项旋认为,“扫描时漏掉的可能性大”,而周氏“谨识”完全可以不扫描,结果却扫描了,“说明(遗漏俞氏题跋)不是故意的”;沈治钧也持此说。笔者认为,将此问题推诿给制作工人鲁莽灭裂,较难服人。因为形格势禁,即便是工作人员疏漏了,胡适在收到缩微本后必然阅看并要求添补的。况且,胡适后来将自藏的一套赠予林语堂时怎可不说明缺失问题?对此,胡适日记毫无记载,而林语堂也没有提及。

[49] 周汝昌曾对俞平伯在甲戌本上的题跋表达极度不满。1948年9月19日,周氏致函胡适云:“先生平心而论,俞跋见地,比我如何?俞跋文字,比我如何?他的表面篇幅虽小,但也并非简练精采,若再论文字,不但先生的严刻批评下,交代不下去,就是拿到作文班上,教员也不能‘文不加点’。请先生恕我放肆,唐突先进。”

[50] 胡适身上的学术光环和人脉口碑,在学界人人称道。胡适自说缩微本一共三套,分别曾送王际真、林语堂和哥大图书馆各一套,但其实有误。据制作清单和沈治钧查考,美国国会图书馆总计拍摄五套,参见沈治钧:《真迹曾传可辨明——美国国会图书馆藏〈脂砚斋重评石头记〉缩微胶卷述要》,原载2018年12月24日《光明日报》第13版。

[51] 沈治钧:《真假红学三谈》,第48页。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司