- +1

社科文献大讲堂演讲实录 | 葛兆光 X 刘志伟:什么才是好的学术书(下)

★

NEWS

★

对有志于学的人来说,何为好的学术书是一个根本问题。根本问题任何时候都有价值,在今天也许尤其如此。今天,我们比以往任何时候都需要回到根本问题。一个时代有一个时代的问题,一个时代有一个时代的学术。谈论何为好的学术书要涉及两个同心圆:一是学术共同体的建构;一是学术与时代的关系。4月27日,社科文献出版社邀请复旦大学文史研究院及历史系特聘资深教授葛兆光与中山大学历史学系教授刘志伟在北京市中关村图书大厦举办社科文献大讲堂暨鸣沙史学嘉年2021年系列第一期,两位老师从学术史的角度展开讨论,分享他们对于学术书的独到理解。

以下为本次讲座实录:

葛兆光

复旦大学文史研究院及历史系特聘资深教授

那么第三点,现在国际学术的走向是怎样的?我不敢瞎说。我跟刘志伟教授可能有一个共同经历,2011年春天在上海浦东,哈佛中国基金会开了一个会,会上大家都在讨论什么是现在研究中国最重要的关键词。这个会后来又开了两次,我印象非常清楚,大家共同留下来的关键词,包括“边境与疆域(领土)、中心与边缘、离散与比较、认同与背离、国际化与本土化、帝国与国家、中心与边缘、民族或族群、(跨语际)交流与翻译、纠缠/交错的历史”,这些是当时讨论的结论,就是说,这些话题是国际学术界应该共同关心的,不管是中国学界还是美国学界,还是日本学界。

现在已经到21世纪的第三个十年了,那么,什么才是国际学术界会关注的大话题呢?以前杨联陞先生讲过一段话,他在《书评经验谈》里说,做学术最重要的一条要懂得“行情”,这跟做商人是一样的。以我个人的一点经验来揣测一下,大家有没有注意到,最近这十年,也就是从2010年以后,世界史的书特别受欢迎,出版得特别多。比如理想国的M系列,社科文献的甲骨文品牌就出版很多,也很受欢迎。为什么这十年来全球史、世界史的书,那么受欢迎?我觉得这实际上背后隐含了一些对中国的思考。当然,这些书比较会讲故事,有世界的眼光,而且敢于想象和推论,书写的东西我们觉得很陌生,陌生就会有新奇感。除此之外,其实很大的程度上,是来自中国人对中国的焦虑。大家可以看到很多这样的书,特别引人注目。比如说,纳粹时代还会再来吗?异域是不是有跟古代中国一样辉煌的文明?世界上各种帝国为什么会有兴衰?都是这样一些问题,其实都不是思考世界,实际是通过世界来思考中国。可是,我们有一个很悲哀的现象,何芳川先生曾说,中国历史学界的现状是,没有世界的中国史和没有中国的世界史。现在的历史学学科设置里,世界史跟中国史分成了两个一级学科,结果是“铁路警察,各管一段”,这是很奇怪的事情。

中国史和世界史之间真的有那么深的鸿沟吗?我看不见得。社科文献出版社曾经出版过一套非常有名的于尔根·奥斯特哈默的“19世纪史”三部曲。有一年我到他(奥斯特哈默)家去,在德国的弗莱堡,他拿出来三本书——范文澜的《中国通史》、陈旭麓的《近代中国社会的新陈代谢》,还有徐中约的《中国近代史》,他问我,中国学者对这三本书的评价如何?我很感慨,奥斯特哈默是世界知名的全球史的研究者,据说德国总理默克尔在生病住院的时候都在看他的书。他作为一个全球史的研究者,那么关心中国,我们中国史的学者为什么不可以关注世界?所以,我想简单举两个例子,假定说我们能够调整我们的方向,改变我们的研究角度,把中国带进世界,把世界带进中国,也许我们的中国史研究可以有一些新的成就,有一些新的看法。

世界的演变:19世纪史(一、二、三卷)

[德] 于尔根·奥斯特哈默 著

第一个例子是公元663年的白村江之战。我在国内的论著中,只看到北大的王小甫先生曾经对它有非常重点的评价,但很多学者可能觉得,这场战争在唐代不算是什么大事件。唐太宗、唐高宗两朝逐步把西边北边的突厥、吐谷浑、吐蕃的问题解决了,转过身来就把东边的事情收拾收拾,这在唐史里面没多重要。所以,如果你只是站在中国史的角度写这场发生在663年朝鲜半岛的战争,它就是一个不起眼的事件,因为《旧唐书》的《高宗本纪》、《东夷新罗传》都没记这事儿,而《新唐书》的《高宗本纪》也就一句话。可是,如果你是朝鲜人或者韩国人,就会认为这场战争开启了朝鲜的唐风时代,也就是整个朝鲜的中国化,因为新罗通过这一仗,渐渐统一了整个朝鲜半岛,但它是依靠唐朝军队的帮忙,于是它就拼命的唐朝化。也就是说,朝鲜半岛因为这场战争而整个的中国化。然而,这一场战争对日本更重要。日本学者研究白村江之战的著作非常多。这场战争正在从“乙巳之变”到“壬申之乱”之间,有人说是所谓“韩政”时代,这一战也促使日本形成了比较成熟的古代国家。当时,天皇邀集了各种各样的贵族军队来帮忙,结果,这场战争的彻底失败削弱了贵族的力量,日本天皇的称号和国号都是在这个时代形成的。但同时,因为贵族参与了这场战争,天皇不得不向贵族让步,于是,古代日本就无法形成像中国秦汉以后的郡县制,而必须是封建制,贵族各拥有一部分权力,所以,最终形成了所谓的律令制国家和贵族制国家的纠缠,这对日本来说是非常重要的。可是,如果我们放宽中国史的视野,把白村江之战放在更大的区域背景下去讨论——也许可以说,白村江之战是决定东北亚历史走向的一场战争,这样或许会解释出一些新的内容来,更何况,如果中国学者能够运用韩国(朝鲜)、日本的史料,对白村江之战细节的了解,就会更加详细。

第二个例子,是9世纪日本和尚円仁随遣唐使到中国求法,他写了一部日记体的书《入唐求法巡礼行记》,这部书有很多人研究,研究它的日本人更多,可是为什么我们说哈佛大学教授赖肖尔(Edwin O. Reischauer)的研究特别有意义,他的Ennin's Travels in T'ang China(《円仁唐代中国之旅》)是一个好的学术书?因为赖肖尔在世界史范围内,做了一个非常好的解释。他指出,第一,对于全世界尤其是西方世界的人来说,大家都知道《马可波罗行记》是世界名著,马可波罗在中国旅行是世界史上最重要的事件之一。可円仁在中国的旅行比马可波罗要早4个世纪。而且第二,马可波罗只不过是一个异域之人跟随蒙古人来中国游历,他根本不可能真正深入地了解中国,因为他既不懂中国话也不懂汉文。可円仁不一样,他不仅通汉文,用汉文写作,而且他还是一个佛教徒,跟中国文化有密切的联系,所以他对中国的理解要深刻得多。更重要的是第三,円仁亲历了9世纪世界史上罗马帝国和隋唐帝国的衰落期,这对于世界史来说实在太重要了。尽管后来的蒙古时代也很重要,但是这个时代有一个特别的地方,两大帝国在9世纪上半叶同时发生了对宗教的迫害,円仁刚好碰到了唐武宗灭佛。在赖肖尔看来,灭佛这件事跟当时唐帝国的衰落是相关的。正是在这个时候,拜占庭帝国发生了利奥三世和利奥五世破坏圣像运动,因为拜占庭帝国在阿拉伯人的威胁下,领土逐渐缩小,原来占有土地的传教士纷纷回到拜占庭帝国,他们拥有大量的财富,又老是干预政治,所以就使得利奥三世和利奥五世采取激烈的手段打击宗教。这件事也跟东罗马帝国的衰落有很大的关系。而円仁亲历了那个变动的大时代。赖肖尔的解释,使得对《入唐求法巡礼行记》这本书研究得非常透彻的日本人也大为叹服,他能把这个事情放到那么大的视野里去研究。所以,这样能够有宏大的世界史的视野,又对一个事情做精细的研究,这就是好的学术书。

所以说,什么才是好的学术书?一个时代有一个时代的好的学术书。从学术史的角度讲,你要了解这个时代的学术潮流、学术前沿,然后才能知道什么是这个时代需要的好的学术书。我们经常讲,博士生有一个大问题,就是不会选题,他们就好像套模子似的,老师做什么他也做什么,老师怎么做他也怎么做,其实,选题最重要的就是要判断学术界的潮流,像杨联陞先生讲的那个“行情”,或者像陈寅恪先生讲的“预流”,所以,如果你要看好的学术书,去讲坛、课堂、会场和书店去看看,你就知道什么是好的学术书。

石岩

中国史博士、社科文献出版社历史学分社编辑

葛老师的演讲非常精彩,如果记录下来就是一篇非常好的文章,而且我觉得论述的展开方式,以及证据之间的关系,都是好文章的典范。如果大家熟悉两位老师的研究就会发现,虽然他们的研究领域不是很一样,但其实在学术理念上有很多相通之处,比如对边缘文献的重视,对中国和周边关系的重视。可能这也说明了确实是一个时代有一个时代的学术潮流,你要想做一个好学者,必须在这个潮流里头。可是我想,另一方面,其实不同的学者在历史学不同的具体领域,像思想、政治、社会,要处理的材料和要回答的问题还是不太一样的,所以我们特别期待刘志伟老师从他的专业领域来评议葛老师的演讲以及谈谈他自己的看法。

刘志伟

中山大学历史学系教授、教育部人文社会科学重点研究基地中山大学历史人类学研究中心主任

一看到什么是好的学术书这个题目,我马上想到的就是葛老师自己的书,在我初入学术之门的时候,《禅宗与中国文化》、《道教与中国文化》就影响了我们一代当年的青年学者。这个不是吹嘘,也不是说葛老师年轻时候这些著作就非常成熟,但当时的确是开风气的,对于正在探索史学新方向的一代人具有引领和示范的影响,改变了我们这一代。这两本书让我们耳目一新,也让我们重新思考进入历史之门做历史研究应该要有新的气象,新的局面,新的话题,甚至新的写作方式。我们就是从葛老师的书中,明白原来学术书、历史书可以这样写,当时我们真的认为这是应该模仿的。我认为这就是好的学术书的一种样板。

葛老师刚才讲的已经完全超越了思想史、学术史的范畴,差不多就是我们整个史学的一个宏观梳理,但他是抓住了一个核心线索来展开的。下面,我结合我自己走过的学术之路来谈一点体会。

首先,什么是好的学术书,刚才葛老师讲了三个标准,我们是非常认同的,而且从我们进学术之门开始,老一辈的学者,我们的老师们都给我们讲过,发掘新史料研究新问题,还有定规矩立规范。特别是葛老师刚才讲到新史料新证据这个问题,我记得我读研究生的时候,我的一位老师——中国人民大学档案系的韦庆远教授,在这方面给了我很大压力。他说,如果你的论文没有做到90%的资料都是别人没用过的,那就没有价值。当然,这个话夸张了一点,我没有做到;说实话大部分学者大概也做不到。韦老师是档案系的,他毕生都在使用清代的档案,所以他能够做得到。90%这个数字也许夸张一点,不一定会这么精确。但是文章基本的立论,最重要的贡献是必须要有新材料和从新材料中形成的新思想做支撑。所以后来我给学生讲,我们当时用史料基本不像现在一引几千字,我们那个时候是手抄,很累,但关键性的新史料是要全部抄录的。对新史料的理解,我想稍微补充一点。刚才葛老师讲到第二点新思路新概念的时候,讲到陈寅恪先生的《唐代政治史述论稿》,还有《隋唐渊源略论稿》,在陈先生著述中,这两本书是最流行的。葛老师刚才特别提了一句,陈先生用的史料都是大家看见的。这意思是说,所谓新史料,除了要发现别人没看过的材料以外,还包括在常用的史籍文献里,别人看过但没读出来其意义的,这也是新史料的意义。这是陈寅恪先生对我们一个很大的启示,他用的材料人人都看到,基本上就以《新唐书》《旧唐书》为主,加上《通典》《太平御览》等等,但只有他从这些人人都能看到的史料中,看出了新问题,发现了新史实,只有他把史料的内在意义给联系起来了。

关于新史料的发现,其实不仅仅是要千方百计去找别人没看过的,更重要的是有新思路、新概念,不然新史料放到你前面你会视而不见。葛老师刚才讲的第二个标准甚至第三个,这三点是结合的,联系在一起的。

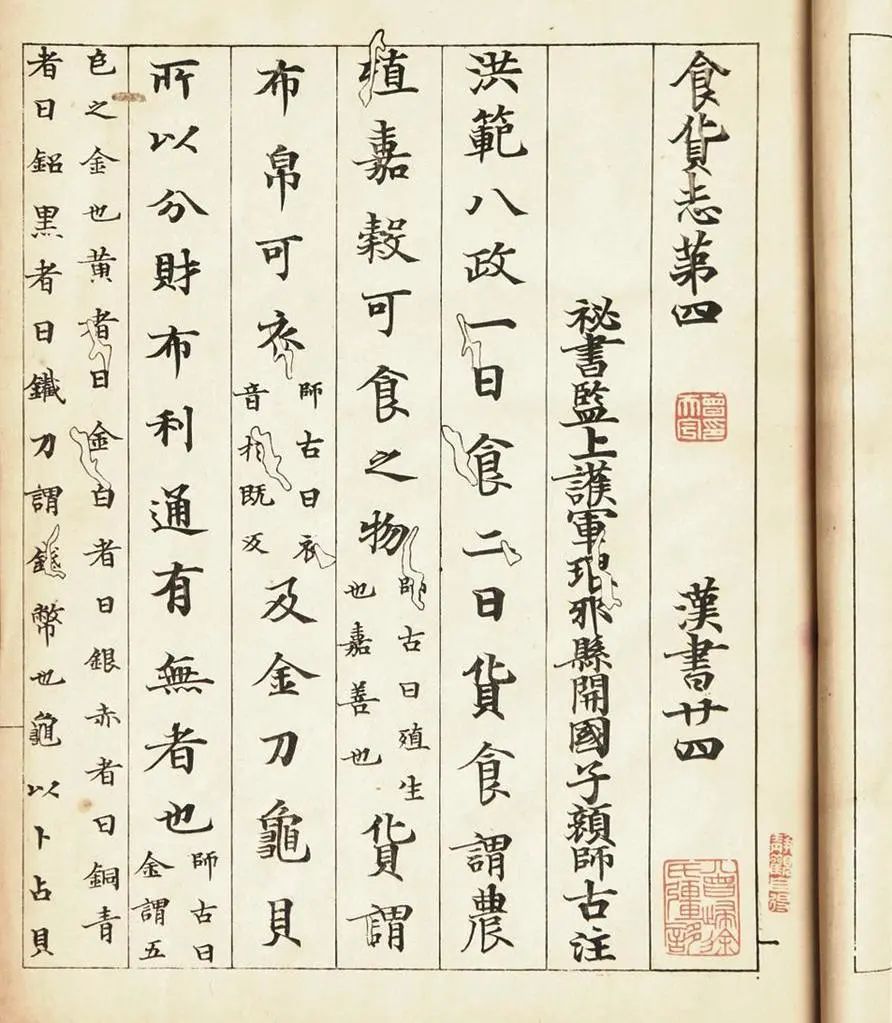

我的专业是明清社会经济史,明清社会经济史对于史学的贡献,不是只讲了当时的社会经济怎样发展、资本主义萌芽等问题,而是在20世纪以来,社会经济史研究的都是历史学的新问题,因为它不是从传统史学体系直接衍生出来的,完全是在19世纪以后的社会科学范式下提出问题并展开研究,所以它研究的问题一定是新问题。既然明清社会经济史需要面对新问题,就只能去找新材料。比如《食货志》是旧材料,依靠《食货志》建立起来的我的看法,就回答不了明清社会经济史的很多问题。有很多人说我的研究走过两个方向,一个是传统制度史,一个是后来去乡村做调查,大家把它们看成是对立的,我认为这对我来说是一回事。我在阅读的食货志之后,产生了很多新的问题之后,再回到社会科学的理论和分析架构下面去思考。这些回答不了的问题,必须到乡村去找答案,到乡村去就必须做历史人类学田野调查。制度史和历史人类学的田野调查怎么整合起来,是我现在正努力做的事情。所以说,明清社会经济史研究之所以特别重视新材料,是因为从一开始就有新问题,新问题不是我们个人研究者发现的,是这个领域一定会有新问题,所以这个要打通来理解。有了新问题,就一定要有新材料,接下来就是要努力去建立新概念,特别是建立新典范。我们要承认,明清社会经济史研究现在还没有真正建立起这个领域的研究典范,我们现在做的,可以重复的,可以为后来的研究开路的,不能说绝对没有,但是没有做得很好好。所以把葛老师讲的这三个标准都打通起来,可能就是我们以后做学术研究,包括我们写书的一个努力的方向,这是关于第一个问题我的一个体会。

《食货志》

第二,葛老师讲到“预流”的时候,我非常有共鸣。我们这些做明清社会经济史的学者之所以最近这十多年慢慢在中国学术界被人们了解,就是因为我们预的是现代学术之流。葛老师讲的五点变化与几十年来我们的追求是一致的。我们从一开始就认识到这五个方面变化,就是我们应该承接的学术传统。我们最近三四十年做的研究,有人以为我们是另辟蹊径,其实不是的。比如西域、南海之学,在我求学和服务的中山大学历史系,我从入学开始就被老师告知,我们系的学术传统就是西域-南海史地研究。我们系的岑仲勉先生、陈寅恪先生都是西域-南海史地研究的奠基人,他们的学生蔡鸿生、姜伯勤老师也长期在这个领域做出了杰出的贡献,传承着这个传统。虽然我研究的领域是比较后期的历史,但是老师们建立起来的学术传统,从一开始我们就明白是要继承下来的。当然,后来我的研究没有直接在这个方向展开,其中一个主要的障碍就是语言问题。做西域、南海研究,需要有很好的语言基础。我个人在语言上缺乏应该有的基础,我英文都没有学好,更不要说中亚中古的语言,所以我不敢直接涉足,但不等于我在学术理念上不受这种影响。至于另外几个方面:超越精英走向底层、中国与外部世界交往、田野调查、超越经典文献,这些全都是我们这几十年努力在实践的。在这一点上,我想特别提一下,可能学界很多朋友以为我们都是在福建、广东跑乡村,所谓“进村找庙,进庙找碑”,其实,最近这十几年,我们用了很多时间去关注东南亚,郑振满和丁荷生教授最近几年在东南亚做了很多研究。我们和香港大学合作举办11期历史人类学高级研修班,最后一期就是在马来西亚办的,后来,我们还在香港大学开了三次以亚洲为主题的会议,在哈佛大学出版社出了三本书,书名主标题都是“asia inside out”, 分别从时间、地点、人三个角度去讨论。这与葛老师这些年极力提倡的从四夷来看中国这样的视角也是有同样的旨趣的。

刚才葛老师讲到“把中国放进世界”,当代学术的趋势其实还是跟着这样一个大的学术趋势走,不是说我有能力跟得那么快,而是说我们随着年龄越大就越想花精力去推动某些方向。我相信葛老师现在也在极力地推动,希望年轻一代的学者知道这样的学术趋势,知道什么是学术的潮流,也知道按照什么趋势做才是符合学术规范的。关于规范我想多说一点点,现在我们学界讲得比较多的学术规范,只限于不抄袭、要有注释等等,我认为这个只是学术道德,不是学术规范最根本的东西。所谓学术规范,最基本的是必须“预流”,必须有新材料、新问题,必须跟着学术研究的趋势前行。而学术研究的趋势跟大众阅读是有关系的,葛老师刚才讲的一点,我觉得对我很有启发,就是大众阅读。现在很热的是世界史的书,这些书看上去是大众阅读、大众兴趣、大众关怀,但其实它背后是有一个学术趋势隐藏在里面,我们学者需要把握住。尤其葛老师提到的学生论文选题,就要在学术趋势里面选。另外,葛老师说,要到讲坛、课堂、会场、书店去看看,我自己非常喜欢去书店,但是到书店我一般最后看专业书,前面我一定是看别的,目的就是为了了解大众的阅读兴趣,也为了了解学科同行里面的趋势,要知道我自己思考问题应该怎么走,跟哪个方向走。

借题发挥 刘志伟 著

石岩

中国史博士、社科文献出版社历史学分社编辑

刘老师的评议特别精彩,总的来讲有四个要点。第一,他补充了葛老师关于新材料的看法,另外就是刘老师把新材料和典范打通来讲,很给人启发。再一个,刘老师跟大家分享了他的学术研究的进展,他们已经不是进村找庙的阶段了,他们已经开始走向东南亚。最后,就是刘老师讲到学术“预流”,不仅是跟学界的方向走,还需要到书店去看大众的阅读兴趣,这也有可能刺激你思考问题的角度。

(部分图片来源于网络,侵删)

上期回顾:

原标题:《社科文献大讲堂演讲实录 | 葛兆光 X 刘志伟:什么才是好的学术书(下)》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司