- +1

既然说到这里,就来翻译翻译什么叫privilege

原创 看理想编辑部 看理想

前几天,以“既然提到Privilege(特权),那我就来说说我的高傲在哪里”开头,“写到这里,我的高傲已经尽数体现了”为结尾的句式,在网络上火了起来。

这个梗起源于一段发布在微博上的“在北大附中上学有多幸福”视频。拍摄者@瑞清ching 为北大附中的毕业生,她镜头中的北大附中学生八点上课,五点半放学。他们不用穿校服,不用早读,课间可以买咖啡,中午可以去活动室打牌、午睡,放学后还有各种社团活动。课程丰富多彩,甚至包括击剑这种“贵族运动”。

这种高中教育模式对国内绝大多数学子而言,是难以想象的。但相比于奢侈的教学环境,于网友们而言,真正的“暴击”来源于教学的结果:这些北大附中的学生几乎可以100%地升入重点本科,其中10%可以进入清华北大——比全国平均录取率高出约200倍。(据清华附中的数据,清华附中国际部2020届共23名毕业生申请了清华大学,其中17人获得了录取)

面对网上的许多攻击,有人解释说北大附中只是特例,北京其它普通高中的学生也是和其他地方的学生一样刷题考试的。

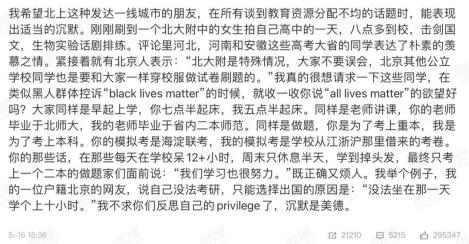

但这样的解释反而转动了一直插在无数普通学子身上的刀,激起了更多的疼痛和愤怒——因为众所周知,真正的问题并不在于这几所特殊的学校,而在于北京、上海几个发达城市和地区那远超全国平均水平的大学录取率,以及其背后所反映的教育资源的不公平。

有一条热转的微博里说“在那些每天在学校待12+小时,周末只休息半天,学到掉头发,最终只考上一个二本的做题家们面前说‘我们学习也很努力。’既正确又烦人…… 我不求你们反思自己的privilege了,沉默是美德”。

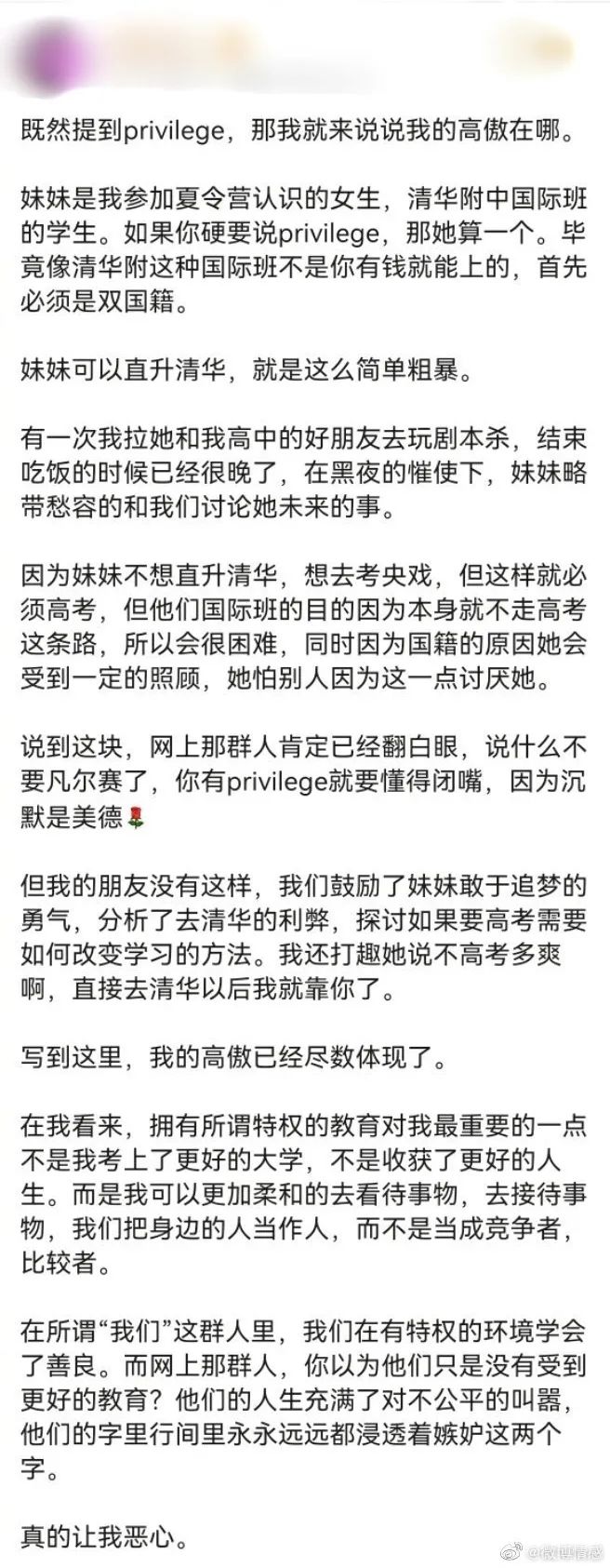

面对特权人群应保持沉默的要求,某位网友发了一篇轰动上热搜的微博。她说自己的privilege并不是考上了更好的大学,而是她和同伴“在有特权的环境(里)学会了善良”,而不是像那些没有受到更好的教育的人只会叫嚣不公平,表达嫉妒——这让她恶心。

于是,这篇充满了文法错误和逻辑漏洞的文章,造就了关于Privilege的网络爆梗。而在娱乐的同时,关于Privilege的争论也在继续。

有人认为特权抹杀个人努力,有人认为自己现在享有的特权优势是自己祖辈努力挣来的,还有人说成就“人上人”的不仅是出身就享有的特权,还有很多个人的努力。

那么,本文就来探讨一下什么叫Privilege,以及Privilege和个人努力之间的关系。更重要的是思考一下,Privilege是一个人人都应该努力追求的好东西吗?

01.

什么是Privilege?

Privilege在中文里一般翻译为“特权”,通常指一般大众不能享受的,只有特定个人或群体可以享受的权利及待遇。在过去的讨论中,人们大多只把拥有一定的社会资源、权力、财富的人和特权两个字联系起来。

例如,大家认为能在北大附中上学的学生家庭是有特权的;住着豪宅、一日餐费数千元的明星是有特权的;能够住进医院VIP或者高干病房的人也是特权阶层。而与有特权的人对应的,就是 “普通人”或者“底层人民”,比如在县城高中苦读的学生,无房无车的“996打工人”。

但是,要理解特权对个人和社会的影响,我们必须跳脱出特权等于非富即贵的特权阶层的狭隘定义,看到不同的社会身份给个人或群体带来的专属的权利或优势。

在父权社会中,男性享受着女性无法拥有的特权。比如,生养孩子是男女双方的责任,但男性几乎不会因为生育而被剥夺工作晋升的可能;男性也通常少有面临被性骚扰、性侵的恐惧,而享有更多的出行、穿衣自由;医药研发也主要以男性身体作为标准,而使得女性在被治疗过程中常常出现更严重的副作用;当然,还有最不可忽视的一点——男性比女性更可能被生出来并且养大,而不是被流产或遗弃。

类似的,在后殖民的全球体系里,白人享受着优于其他所有种族的特权;异性恋、身体健全者相较于性少数群体、残疾人也享有更多的优待和特权。

从理想的角度来说,在我们国家,享受好的教育资源,特别是高等教育资源,不应该是某一部分人的特权,因为人人都有资格通过高考分数来公平地竞争。

但是,当高考成绩与学生基础教育资源的联系愈发紧密,而优质的基础教育资源只有少数阶层的人才能获得,且进入更高的社会阶层不再是可以通过一代人自己的努力而达成时,教育资源也如同性别一样,成为出身的特权。

很重要的是,因为我们每个人都拥有多种社会身份,在某方面拥有特权的同时,也许还会因为另一种社会身份,在另一方面受到压迫。

比如,A是出生在北京工薪阶层家庭的男生,B是出生在某重男轻女省份农村家庭的女生,那么A比B享受了性别、教育资源和阶层的特权优势。

但如果A是盲人且喜欢同性,而B没有身体残疾且喜欢异性,那么A很可能因为眼盲和性取向而在学习、工作、生活中受到歧视,使得他的生活也不一定会比B更加顺利和幸福,也不会感受到自己作为男性和北京人的特权福利。

02.

“我有Privilege,但是我也很努力呀!”

虽然我们都知道社会上有各种各样的特权存在,但是承认自己有特权并不是一件简单的事情,而承认自己的收获与特权有关就更难了。

在这次的争论中,有不少从类似北大附中这样的学校毕业、出国留学、或者依靠大城市优势而考入顶尖大学的学生为自己发声。他们愤慨、委屈,认为自己明明也付出了非常多的努力才走到这一步,而别人却只看到了他们的Privilege,好像依靠着出身就能躺赢似的,这对他们自己多年的付出是多么不公平啊!

这种心情自然可以理解。诚然,成功是不能离开个人的努力的,甚至,“出身比你好,还比你努力”的人也比比皆是。社会上有三和大神,也有天赋过人且勤奋努力的富二代,个人努力的程度与是否有享有特权并没有直接的关系。

但是,在不能用特权来抹煞个人的努力的同时,我们也不能用个人的努力来忽略、掩盖特权的作用。

在特权议题领域里颇有影响力的学者Peggy McIntosh指出,特权不仅仅是关乎于自己所属的群体可以得到什么权利,还关乎不属于这个群体的人被拒绝得到的权利。很多时候无法得到的权利与个人的努力并无关系,只是关乎于他们是否属于这个群体而已。

例如,是否能享有更宽松的高校录取名额的比例与学生自己是否努力没有关系,也不取决于他是否一直在这个城市生活和学习,而是取决于他是否有这个城市的户口。

所以,有特权不代表个人的努力不值得被奖励,但是有特权的人付出的努力能使他们获得更多的奖励,更进一步巩固自己的特权。

同样都是努力,有一线大城市户口的孩子就更可能进入好的学校,从而得到更好的工作,为未来巩固和晋升阶层打下基础。

比起户口这种写在白纸黑字的政策规定上的特权,我们的生活还被各种隐性的特权影响着,如性别——影响最深远但也是最容易被忽视的特权之一。

在社会各个领域,男性都更多地以领导、权威的身份出现,人们也往往认为男性比女性更聪明、工作能力更强。

但这样的假设正被越来越多的实证考察推翻。例如,一个非常著名的实验发现,虽然大多数交响乐团会录取更多男性演奏家,但当录取过程是只听演奏的盲选试听时,反而是女性更容易被录取(Goldin & Rouse, 2000)。

类似的实验结果还出现在许多不同领域、事件上。就连在数学、语文成绩的评估上,中国老师也会被性别偏见所影响而高估男生的数学成绩(Yang et al., 2018)。

当性别身份被隐藏时,男性并不一定比女性获得更多的肯定或奖励,可是在日常生活中,男性却因为这个群体归属,而获得更宽松的晋升空间。

讽刺的是,正如《梁山伯与祝英台》《花木兰》《莎士比亚的情人》等众多女扮男装的故事里所呈现的那样,享受男性特权并不需要TA真正是男性,而只要TA在别人眼中属于男性群体就可以了。

当然,一定有许多男性并不认为性别给自己带来了任何好处。因为人们习惯于关注自己不能得到什么,而不是一直拥有什么。就像许多男性会认为女性专属的地铁车厢是对自己公共空间权利的侵犯,但他们却鲜有考虑过,自己无需担心在公共空间受到性侵害而拥有的安全感,也是一种男性特权。

03.

Privilege是个人人都该追求的好东西吗?

即使我们知道特权意味着不平等,也认同更平等的社会才更适合大家生活,但我们却常常难以放弃自己的特权,去追求更平等的社会环境。可是问题在于,拥有越多的特权就拥有越多的快乐吗?进阶至更高的社会阶层就意味着能获得更幸福的生活吗?

在上文微博的截图里,人们也许并不会关注到,这名北大附中毕业生说自己学校里有很多学生因为学校紧张的竞争环境而得了心理疾病;人们也或许会认为TA说自己是因为抑郁而休学的留学生是在卖惨。但事实上,在社会阶层高位,享有许多特权的人群,往往也是出现心理健康问题的高危人群。

也许人们很难相信,在全球教育鄙视链顶端的美国社会,中上阶层孩子的行为和心理问题远高于美国平均收入家庭和处在社会底层贫困家庭的孩子(Luthar & D’Avanzo, 1999; Luthar et al., 2013)。这些美国中上阶层的孩子不仅会表现出更多的吸毒、酗酒、自残、抑郁等问题,甚至还会表现出无法和富有家庭的背景联系起来的行为——盗窃。

在认为幸福取决于金钱和社会地位的文化中,进入顶尖学府是一条必经之路。但在这条路上,压垮孩子的却不是密集的课程,而是来自于家长、学校、同伴和社会关于必须取得成功的压力、期待和批评(Luthar et al., 2013)。

这对于很多希望跻身中上阶层的人来说太难以理解了,既然什么都有,为什么还会有这么大的压力呢?也许借用美国黑人作家Sonya Renee Taylor的一个关于鄙视链的比喻,可以解释追求特权对我们的伤害:

当我们享受和追求一些特权时,我们就已经站在了一个社会鄙视链的梯子上,这使得我们不仅必须继续往上爬,以应对害怕掉下去的焦虑,也让我们自己也变成了梯子的一部分,参与和巩固着这样的鄙视链,成为自己和他人压力的来源。

所以,越是享受着上层的特权,就意味着越认同这个鄙视链的存在,也就越害怕掉下来。

同样,父权社会在赋予男性特权的同时,也让他们为巩固自己的地位而付出代价。为了不掉下这个梯子,他们必须追求男性气概来巩固自己的地位,防止滑向第二性,变得女性化。这使得男性无论在寿命、犯罪率、心理健康等方面,都比女性糟糕许多。

更有意思的是,权力对大脑功能也不是很友好(虽然不是所有特权都等同于权力,但享有很多特权的群体也往往是更有权力的人)。近些年的研究表明,更有权力的人的模仿能力、共情能力可能会受到不同程度的损害(Glinsky et al., 2006; Hogeveen et al., 2014)。

心理学家Susan Fiske认为,这也许是因为权力上位者并不需要对他人的情绪和行为有太多的关注,通过“我不要你觉得,我要我觉得”就可以达到目的了。

社会学家Allan Johnson在他的书《Privilege, Power, Difference》(《特权、权力、差别》)里写道:参与特权竞争的同时,也意味着参与了一个以牺牲他人权利为代价而获得优势和主导地位的系统,而意识到自己对他人的压迫和剥削,会让得到好处的人也深感不安和愧疚。

而为了不让自己感到太愧疚与不安,许多人会选择关闭共情能力、扭曲认知,这是一种保护机制,但同时人也会变得偏执和暴躁。

尾声.

当我们讨论社会特权的时候,关注个人是否努力或者是否值得某种奖励是无效的。

从公平和正义的角度来说,嘲讽没有特权,被压迫的人是非常不妥、甚至残忍的。

但同时,攻击和辱骂享有特权的群体也不会对不公平的社会结构有任何改善,因为从一个不公平的压迫系统中获得好处,并不需要这个人有主观剥削压迫别人的意愿。

借用Allan Johnson的比喻:玩大富翁游戏时,我们难免变成贪婪的恶人。但是当自己在游戏中被剥削时,指责某个玩家贪婪是没有用的,因为没有这个玩家,还会有其他玩家的贪婪被激发。

我们应该去问的是,是什么样的游戏规则让玩家变得如此贪婪,并且是什么样的机制允许他可以靠夺走其他人的所得而自己获利。收起游戏,我们都想做李大钊,但是走进游戏,我们却都可以变成黄世仁。那么到底是人的问题,还是游戏的问题?

参考资料:

https://www.nybooks.com/articles/2021/02/11/medicine-is-made-for-men/

McIntosh, P. (2020). White privilege and male privilege: A personal account of coming to see correspondences through work. Privilege and prejudice: Twenty years with the invisible knapsack, 7.

Goldin, C., & Rouse, C. (2000). Orchestrating impartiality: The impact of" blind" auditions on female musicians. American economic review, 90(4), 715-741.

Yang, R., Guo, Y., Cherng, H. S., Way, N., Zhang, C., Yoshikawa, H., Chen, X., & Deng, H. (2018). Teacher Gender Biases in China: Math, Language, and Morality. Poster presented at International Society for the Study of Behavioural Development, Gold Coast, Australia.

Luthar, S. S., & D’avanzo, K. (1999). Contextual factors in substance use: A study of suburban and inner-city adolescents. Development and Psychopathology, 11(4), 845.

Luthar, S. S., Barkin, S. H., & Crossman, E. J. (2013). “I can, therefore I must”: Fragility in the upper-middle classes. Development and psychopathology, 25(4 0 2), 1529.

Luthar, S. S., Barkin, S. H., & Crossman, E. J. (2013). “I can, therefore I must”: Fragility in the upper-middle classes. Development and psychopathology, 25(4 0 2), 1529.

Brown, B. (Host). (2020, September 16). Brené with Sonya Renee Taylor on “The Body is Not an Apology” [Audio podcast episode]. In Unlocking Us with Brené Brown. Cadence13. https://brenebrown.com/podcast/brene-with-sonya-renee-taylor-on-the-body-is-not-an-apology/

Galinsky, A. D., Magee, J. C., Inesi, M. E., & Gruenfeld, D. H. (2006). Power and perspectives not taken. Psychological science, 17(12), 1068-1074.

Hogeveen, J., Inzlicht, M., & Obhi, S. S. (2014). Power changes how the brain responds to others. Journal of Experimental Psychology: General, 143(2), 755.

Fiske, S. T., & Dépret, E. (1996). Control, interdependence and power: Understanding social cognition in its social context. European review of social psychology, 7(1), 31-61.

延伸阅读

▼

撰文:杨芮

原标题:《既然说到这里,就来翻译翻译什么叫privilege》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司