- +1

双十二不只有淘宝狂欢,更有西安事变,且读张学良的几封家书

1936年12月12日,西安事变爆发,也称双十二事变。这一事件亦改变了中国历史的走向。作为主要当事人之一的张学良,他的家书无疑是研究那段历史的第一手资料。

通常在研究重要历史人物的第一手资料时,人们更为重视公文信函、档案密件和口述历史等,因其直接涉及重大事件,更具历史价值。其实,家书倾吐亲情,不讳真相,既无需官场那一套虚应故事,也不必有新闻检查的后顾之忧,所以更加真实可信,对深入了解历史人物的情感世界、心路历程、社会关系和生活境况有着特殊价值。中国史家历来强调“知人论世”,只有审鉴了历史人物的思想气质和人格特点,才能准确把握其行为背后的动机和由此衍生的社会意义,也即历史学家黄仁宇所谓“找出这类人物在中国历史演进过程中成长的经过,把他们与整个民国史做平行的研究”。

衡诸张学良,情形更是如此。他的人生极有特点,活到101岁,政治生涯却在36岁戛然而止。按张学良将军自己的说法,他的政治活动到1936年西安事变止,只有短短的十来年。当斯时也,烽火遍地,戎马倥偬,他不可能对自己的内心世界坐定反省;倒是在其后漫长的幽禁岁月里,他在家书中通过对子女的教育、对信仰的求索、对生活厄境的态度,透露出许多信息,供后人在细读深思之后,对张学良将军发动西安事变背后的动机、护蒋回南京的行为逻辑、学儒学佛最后却皈依基督的心路历程、幽禁生涯的真实境况与心态等都会有更为准确的了解。以下分述之。

修养人格,孰轻孰重?

有三封信是写给子女张闾媖、张闾珣、张闾玗和张闾琳的。张学良曾为张大千《医巫闾山图》作赋,透露子女名字的由来,家乡闾山“产美玉,《尔雅》称之为珣、玗、琪(笔者注:此闾珣、闾玗、闾琪等命名之由来),上有大庙,俗称北镇庙,供有舜妃,尧之媖娥二女(笔者注:此闾媖、闾娥命名之由来)”。古人向以美玉喻君子之德,可见张学良对儿女的期望之殷。

可惜当时张学良军政繁忙,无暇顾及子女教育。至1933年后三名子女被送到意大利读书,旋又转学英国。1936年西安事变爆发后,于凤至忍痛别离儿女,独自归国陪护遭到关押的张学良,致儿女在二战烽火中颠沛流离,乏人问津。直到1940年于凤至因患乳腺癌赴美开刀,才托人几经周折找到儿女。这时子女已亲情淡薄,以至于宋子文在日记中也感叹道:“目前在欧洲的孩子们未能给予她关心,来信往往只是向她要钱。说真的,孩子们对待自己的父母这样无情无义,我觉得心寒。”显然,张学良的子女没有受到良好的管教,这当然与缺乏家教的生长环境相关。

因此,一旦于幽禁生涯中得暇,张学良便通过家书,着力教育子女,或推荐书目,或交流读书心得,或现身说法,以自己的经历开导他们。字里行间,透出慈父的挚爱之情。

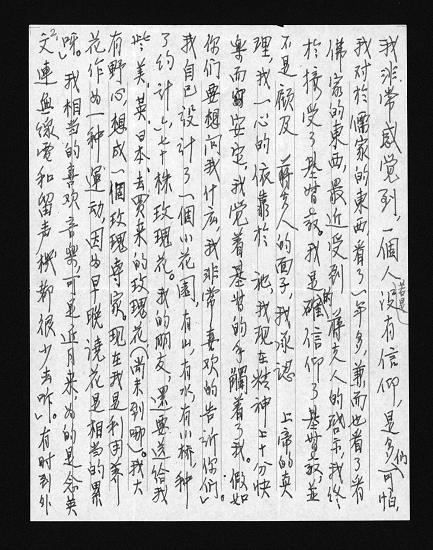

这封写于1955年6月24日的信,多次提到一本“小册子”,却未标书名。不过读者略有文史知识,当不难猜出书名。原文虽长,但很重要,兹录如下:

我给你们附来一本小册子,权当作我信吧。这本书,我年轻的时候,曾经看见你育才胖大姑父有一本,他说是他爸给他的,他时常抄写。曾经看过一吓(下),在我当那个时光,是大肉大酒,自然不会啜得出来菜根的滋味的。这里的刘先生(笔者注:刘乙光,负责监视张学良的特务头子),他曾在旧书摊上买到一本, 当我借来再读之下,喜爱非常,请他替我也来一本,遍寻书肆,找不到。那末我正就当(打)算动手抄他一本,忽然看见报上登有出卖该书的广告,并标明是总统选集的,我立刻买来一本。细读之后,我就想起,你大姑父的爸爸,给他儿子这一本书,有深意焉!我现在把这本书寄给你们(本来我有好些书,想叫你们看,因为带起来,是太不方便,这一本小册子,装在信里很容易)。

这本书中的红笔钩点、圈注,是我看的时候,随手做的。希望你们,不要轻看了一本小册子,其中的话,可以终身受用。也许在你们眼光中,有点同艾默生(原注:Emerson)或者詹姆斯(原注:William James)的思想不合,不过你们要往深刻里看,他们是殊途同归,都是教人,锻炼自己成为金刚,也就是吴康斋先生(原注:吴与弼,明初大儒)所说的:“请看风急天寒夜,谁是当门定脚人”。你们自己思量:要是到了风急天寒之夜,你能够不能够,当得起门,定得住脚?这可要看你骨气如何了。这种功夫,得平日素养,要把自己锻炼成金刚,才能当得住天寒风急,尤其是黑夜茫茫,你得有胆气,还得在黑暗之中,不失迷方向。否则,娇姿美态,弱不胜风,那是经不起风霜的。内心光明,永不会黑暗的。美国的Hot dog 是会饱人,但这菜根是别有风味,如果你们这些洋秀才,能在牛肉排、炸鸡之外,细啜一啜这菜根,是大有用处的。

看到这里,读者诸君一定猜出,这本小册子便是《菜根谭》,元末明初道人洪应明收集编著的一部论述修养、人生、处世与出世的语录汇集,文字简练明隽,雅俗共赏,对人的正心修身、养性育德有潜移默化的作用。从以上文字可以看出,张学良对子女的教育原则是“先立乎其大,而其小者不能夺也”,注重修养人格。

先要破除世人的一种谬见,以为张学良就是一个“温柔乡是英雄冢,哪管东师入沈阳”的纨绔子弟。其实不然,张学良自幼便受到良好的教育。其父张作霖虽系绿林出身,但对学问之人却十分尊重,着意培养儿子成为既能承袭中华传统思想又能饱学西洋文化的人才,在儿子七八岁始便延名师指导,系统学习经史子集,十五六岁始受到西学熏陶,学会开汽车、驾飞机,能讲一口流利的英语。张学良成长的年代正值内忧外患,风雨飘摇,其思想在期待国家统一强盛的心态下,在抵制外敌入侵的危机感中形成,具有强烈的时代感。甫掌东北军政大权,他便大力兴学,培养人才,创办同创中学、同泽女中及各种军事教育机构,并兼任东北大学校长,提出“德智体美群”的办学宗旨,尤将艰难时局中的人格培养放在首位。在对东北大学师生的演讲中,他提出:

“仅有学问,不过短时期可以维持,有人格方能期诸久远”。

“修养人格,将自己看小些,将国家看大些”。

所以,当他的教育对象缩减到只是自己的几个子女时,自然更是春风化雨了。不过,细品上述于厄境中书写的信文,读者应能感觉到,这是张学良本人的经历之谈,刻画了他自身人格的三个侧面,即:骨气、胆气和大气。

一、首先是骨气。古人说:“咬得菜根,百事可做”,这是要人在任何贫苦艰难的境遇中守死善道,不改初衷。面对外敌强权,张学良将军算得上是有脊梁骨的人。1929年为收回苏联在东北铁路的特权,他不惮与苏军发生军事冲突。1928年皇姑屯事件后,日本人加紧分割策略,一面拿出6000万贷款相利诱,一面公然逼迫张学良放弃易帜统一,要他实行东北自治,他则义正辞严地申明:“我为中国人,应以中国人的立场为出发点!”

当然,1931年的九一八事变让他背负“不抵抗将军”之骂名,但今人研究发现,不战而退主要由他的错误判断以及与蒋介石嫡杂系之间的矛盾造成,毕竟他也以发动西安事变促成统一抗日和终身被囚做了赎罪,就像李敖评价的那样,“东北比台湾大36倍都不肯独立,他的爸爸为此而死,他自己为了中国的主权独立尊严,被蒋介石从38岁关到83岁”。

二、其次是胆气。所谓“请看风急天寒夜,谁是当门定脚人”,一副我是金刚我怕谁的气概。此诗句源出于宋儒邵雍的《崇德阁答诸公不语禅》,明初大儒吴康斋常用来凸显其心学的主体性,主张“患难中做深切功夫,方为真汉子和大英雄”。其中包括两点: 一是勇于行动,二是勇于担当。虽然自西安事变直到晚年,张学良在回忆时总以“鲁莽”、“急躁”自责,但看在人民大众眼里,也只有张学良将军这样浑身是胆的人才有可能做出扣押一国元首的行为,也因为这种“鲁莽”的行动,救中国共产党和红军于绝境之中,从而“西安捉蒋翻危局,内战吟成抗日诗”。

至于勇于担当的精神,恐怕在中国也举世无两。据张学良的东北老乡、国民党前“立法院长”梁肃戎回忆,西安事变后蒋介石上飞机时,张学良突然决定送蒋回南京,蒋劝少帅不要去,以免自己为难,但少帅坚定要去。梁曾当面问他为何这样做,张学良说:“好汉做事好汉当,做了以后会如何处分,随便他,但我没有后悔。”

三、再次是大气。上面的信文写道,“要是到了风急天寒之夜,你能不能够当得起门,定得住脚,这可要看你骨气如何了,”提出了“骨气”两字。接着又写道,“尤其是黑夜茫茫,你得有胆气”,提出了“胆气”两字。下面又写道,光有胆气还不够,“还得在黑暗之中,不失迷方向......内心光明,永不会黑暗的”。他没说这是什么“气”,笔者将之概括为“大气”,即如上文引述的,张学良在东北大学演讲所说:“修养人格,将自己看小些,将国家看大些”,不以一党一己之私利为考量,而奉国家利益、民族利益为圭臬。只有将国家和民族利益看做高于一切,才不会在党同伐异、争权夺利的黑暗中迷失方向。这点“内心光明”,张学良是有的。1934年7月,正是张学良欧游归国后,对意大利等国的法西斯主义十分推崇,拥蒋反共最力之时,在对湖北军训师生的讲话中却说:“说实在的,共也好,不共也好,红也好,白也好,最要紧的,是先把国家弄好,使民族地位提高,使自己的国家能在世界上与各国并存。”作为一个“豫鄂皖三省剿匪副总司令”和国民党高官,居然说出如此没有党性原则的话,已经预示两年后他将以民族利益为重,不惮扣押本党总裁。西安事变前,张学良与延安中共的秘密往来是为了抗日;事变后他甘愿身为人质遭到囚禁,也是为了确保蒋介石落实联共抗日的承诺。因此,1990年6月,像盖棺定论一样,伴随他60多年的夫人赵一荻撰文说:“张学良不爱哪一党亦不爱哪一派,他所爱的就是他的国家和他的同胞。”

在张学良将军的人格修养中,“大气”无疑是最重要的,是确保一个人“在黑暗之中,不失迷方向”的价值定位。所谓人格,包括个性和气质,指的是一个人面对现实所具有的独特的行为模式、思维模式和情绪反应特征,本属中性。因此,倘无大气,骨气可能只是冥顽不化;倘无大气,胆气可能只是匹夫之勇。因此,正是这种以国家利益为重的大气,使一个旧军阀变成民族英雄;正是这种以民族利益为重的大气,使国共两党对张学良的评价虽然各执一词,但在肯定他是伟大的爱国主义者这点上,却毫无二致。

信仰基督,是真是假?

晚年的张学良成了虔诚的基督教徒。

关于这一点,众说纷纭。比如,李敖认为,张学良年轻时舍生取义,更像自我牺牲的基督;而晚年只谈基督,不肯说出很多真相,倒像个假借基督信仰的卫道士了。

《世纪行过——张学良传》的作者郭冠英跟晚年的张学良过从甚密,他说,“张学良信基督教,但我觉得他是应付,并不是真信。他其实信的是简单的那爱国的、民族的观念”。

是真信?还是假信?笔者手里有一封信倒是可以回答这个问题。这封信的落款是“爸爸手书 三月十七日”,只有日期,没有年份。但因为信中说到张学良近日发生的一个重大转变,所以可以根据美国哥伦比亚大学已经公布的《张学良日记》和《张学良口述历史》,反证其写作年份。信是写给三个子女及其婿媳,张闾媖、陶鹏飞,张闾玗、卢淑英,张闾琳、陈素贞。信中写道:

我的近日生活,大有转变[你们可以看看我给你胖妈(笔者注:于凤至)的信]。我在这里天天研读基督教的书籍;自然首要的是新旧约(圣经),另外我最爱读是《路德选集》——Selected works of Martin Luther, 再有《荒漠甘泉》——Streams in The Desert。另外一本小杂志是英文的叫 The Upper Room,我拿它作为英文课本,除了研究意义外,我还用它学英文,我把它由英译汉,读生字,学文法。我心中十分安定,因为我接受了福音——耶稣所带来的道理。我非常感觉到,一个人若是没有信仰,是多们(么)可怕。我对于儒家的东西,看了一年多,兼而也看了看佛家的东西,最近受到蒋夫人的启示,我终于接受了基督教。我是的确信仰了基督教,并不是顾及蒋夫人的面子。我承认上帝的真理,我一心地依靠于他,我现在精神上十分快乐而安定,我觉着基督的手触着了我。假如你们要想问我什么,我非常喜欢地告诉你们。

看得出,这封信写于张学良刚开始信仰基督教的时候。

查阅《张学良日记》,于1960年2月10日他写道:“今晨开始做祷告,我求上帝坚定我的信心,扫除我的怀疑,我求基督帮助我来坚定信心。”

一个月后,即1960年3月21日,蒋介石找董显光(笔者注:原台湾驻美大使,宋美龄安排他为张学良作圣经辅读)了解张学良研读圣经的情况,董如实作答。在当天日记中,张学良记载此一经过:

总统于昨日来西子湾。董大使告知我,今晨10时,总统将彼唤去,询问我对于教理的感想,并特问对于《荒漠甘泉》看了否。董大使告诉总统说,《荒漠甘泉》不但天天看,而且有题注。另外看《路德选集》、新旧约和 The Upper Room。因为圣经中译本有不正确处,必须看英文本,因为(此)也读英文。董说总统听后满意。

综合上述情节和正在阅读的书名,可以判断出这封信的书写日期为1960年3月17日,正是在董显光向蒋汇报的前几天。张学良开始信仰基督教的时间可以确定了。问题是,从1936年底到1960年,他已经被关了20多年,先学儒,后学佛,折腾了半辈子,为何如他信中说的, 直到最近才“受到蒋夫人的启示,我终于接受了基督教”?

在《张学良口述历史》中谈到了这个经过:

我从浙江、江西、湖南到贵州,在这一段时间里,都是研究明史。到了台湾后,我感觉到需要有一个信仰。那时候情报局派到我们那里负责的人是佛教徒。他就同我谈佛教,也为我安排去见在新竹的几位佛教法师。我同他们谈了几次,也买了许多佛教的书来研究,一直到我们搬到高雄要塞。有一天,蒋夫人来访。她问我看些什么书。我告诉她我正在研究佛学。她就说,“汉卿,你又走错了路,你也许认为我信基督教是很愚蠢,但是世界各国许多有名的、伟大的人物都是基督徒,难道他们都是很愚蠢的人吗?”她说她希望我也研究研究基督教。

这段对话发生于1959年的7月份,也即张学良开始信仰基督教的前几个月。宋美龄所言的关键词是“你又走错了路”。又者,再次也。首次走错路,当然指张发动的西安事变,是政治上的错误;再次走错路,指张的学儒学佛,是信仰上的错误。儒学与佛教都是本土的国粹,学它何错之有?其实在这里,宋美龄倒没有贬低国粹之意,而是告诉张学良,哪条路才能指点他真正走出人生的苦海。

这一条苦海跋涉的心路历程,由儒而佛而基督的思想变化,涉及三个重要因素,一是张学良对重获自由的期待程度;二是张学良根据两岸政治风云的变幻,对西安事变的反复自省;三是儒学、佛教和基督教这三者理论核心的差异,导致了张学良的最终选择。

一、从1936年底到1946年底的十年,张学良在大陆关押期间,仍然抱着重获自由的一线希望,于是投入儒学经籍的研习,一方面正意诚心,惩忿窒欲,一方面通掌历史,以便出来再为国效力。正如他后来于1957年6月3日的日记中写道,“我研究明史的动机,是由于近百年来,中国一直被外国欺凌,我想从明清两代的历史中找出原因”。此阶段,他还没有形成寻求信仰的内在动力。

1946年底迁台后,重获自由已彻底绝望。1947年5月17日给于凤至的信中悲切地表露:“四小姐现在也不比从前,她和我一样开始信佛。佛门原来不是我们的追求,但我们身边有许多人信佛,佛教作为信仰也可让我们活得有意思一些。”

二、但事实上,不管儒学也好,佛教也好,并没有让他们“活得有意思一些”。在张学良于1957年写的《杂忆随感漫录》中,他写道,“儒曰:‘仁者不忧,智者不惑,勇者不惧’。佛曰:‘菩提萨埵......无有恐怖,远离颠倒梦想’。这都是生死大关,我们把生死大义看得明白,惧是比较容易没有,可是忧惑、梦想总是时时要有的”。

张学良确实是不怕死的汉子,常常为未能在抗日战场上马革裹尸而懊恼,但活着的“忧惑”却时时刻刻地折磨着他。而这种如疽附骨的“忧惑”就来自于对西安事变后历史演进的困惑。

需要强调的是,对发动西安事变的本身,张学良一生从来没有后悔过,因为这促成了他“联共抗日”的民族大义。使他惶惑的是,因西安事变终止了“安内攘外”政策,导致中共势力迅猛壮大,最终夺取了全国政权,把国民党赶到孤岛上。但即便这样,也还不是他最深的“忧惑”所在,所以在1957年之前,他一直拒绝蒋介石的责令对西安事变做出反省。

如前所述,张学良的“大气”在于,他从不以本党的利益为主旨,他关心的是中华民族的利益,如果大陆的共产党政权能给他的同胞带来福祉,他乐观其成。于是,他的最深“忧惑”出现在1957年国际共产主义阵营分崩离析之际。

在1957年的《杂忆随感漫录》中,张学良写道:

自抗战军兴以来,我关心共产党,我也不断注视共产党。当年我同周恩来会见之后,我衷心觉着我们是不对,他们(共产党)既然也是想救国抗日,我们何不精诚团结,共图振兴国家大业?我所以不顾一切,一心要达到这个主张。可是到了抗日战争终结,大陆沦陷,以至波兰、匈牙利的革命,实使我怀疑、失望、觉悟。

发生于1956年6月及11月的波兰波兹南事件和匈牙利布达佩斯惨案,都是起因于人民对“斯大林模式”和苏联强权的抗议,结果以波兰警察打死数十人,苏军进占匈牙利打死2.5万人,逃亡20多万人而告镇压平息。这当然突破了张学良的底限,因为当年蒋介石命令他向西安的抗议学生开枪,就是导致他发动西安事变的原因之一。接下来,在1958年11月23日发生的一件事,让他陷入更深的“忧惑”。

这一天,张学良在日记中记载,“总统召见,谈话约半小时”。这是自西安事变后将近20年两人的第一次见面:

同至总统行辕,我特到客厅,老先生亲自出来,相见之下,不觉得泪从眼出……我说:“总统你老了!”总统也说:“你头秃了!”老先生的眼圈也湿润了,相对小(稍)为沉默。此情此景,非笔墨所能形容。……总统说:“好,好,看《论语》是好的,梁氏(笔者注:梁启超)文字很好,希望你好好读些书,反(返)回大陆,你对于国家还能有大的贡献。”我沉吟一下,对总统说,我可以陈述、陈述我的话吗?总统说:“可以,可以。”我说,我不怨恨任何人,只恨我自己无识。……总统说,西安事变,对于国家的损失太大了!我闻之,甚为难过,低头不能仰视。……

此类反省,在张学良于1957年所撰《杂忆随感漫录》及1958年所撰《坦述西安事变痛苦的教训敬告世人》(笔者注:后被改名为《西安事变忏悔录》,1964年7月1日发表于台湾《希望》杂志,旋被查禁)中甚多,如果说成全部都是为蒋所逼,也不是事实。张学良确实有自己的思考,所以才会深感“忧惑”,才会急于找到信仰来化解和寄托。

三、就在蒋介石召见不久后的来年,即1959年7月,宋美龄用一句“你又走错了路”作为开示,让张学良最终决定投入上帝的怀抱,成为一个虔诚的基督徒,在遍览群籍之后,他由衷“觉得圣经是一部完美的经典”。

都可以作为心灵苦难的庇护所,为何偏偏是圣经?而不是国产的四书五经?更不是汗牛充栋的佛经?原因就在于这三种思想体系不同的理论核心——对人性的判定。儒学的理论核心是“性善论”,佛教尤其禅宗的理论核心是“佛性论”或“如来藏”思想,本质上也是“性善论”,认为通过道德修持,发明本心,“人皆可为舜尧”或“放下屠刀,立地成佛”。基督教则不同,其哲学基础是“性恶论”,在教义中便是“原罪说”和“救赎说”,人的原罪需要信奉耶稣基督才能得到救赎。

性善与原罪的区别可以有个比方。一个脓包,性善论是用修行将它包裹起来,不让它发出来;而原罪说则是将它挑破,把脓放出来。像张学良内心如此汹涌的人天之战,不将里面的脓血放出,便难以得到化解。所以,信仰基督是对症下药。在皈依基督教之后,人们听到最多的,便是张学良口口声声称自己是“罪人”,是“罪人中的罪魁”。就像休克疗法,张学良在赎罪中重生。

可见张学良是真正信仰基督,就像他在这封信中说的,“我是的确信仰了基督教,并不是顾及蒋夫人的面子。我承认上帝的真理,我一心的依靠于它,我现在精神上十分快乐而安定”。

问题在于,像张学良将军这样一个重要的历史制造者,当他于1990年彻底获得自由之后,有太多的人想从他嘴里听到关于西安事变的秘密和评价,但他总是以自己是“罪人中的罪魁”来搪塞,让大家搞不清,他究竟是西安事变的罪人,还是上帝的罪人,以至于李敖不满地说他“晚年只谈基督,不肯说出很多真相,倒像个假借基督信仰的卫道士”。

其实人们只要记住本文前面所提到张学良的“大气”,不管他信仰什么宗教,他一生都是民族大义的忠实拥趸,就能理解他这种超脱党争的崇高境界。在两岸对峙、尚未统一的情形下,他不会用自己的嘴去伤害大陆的同胞,也不会以回大陆去伤害台湾的同胞。

1991年5月11日,张学良在纽约接受《美国之音》“新闻广角镜”节目主持人的访问,他的对答如下:

问:少帅,自从发动西安事变以后,您的住所一直漂泊不定,这些年来您一直住在中国台湾,现在来到美国看家人,您觉得现在你的家究竟在哪儿呀?

答:我年轻时当然家在东北。我漂泊不定,随遇而安。我还是想我自己的大陆故土,还是怀念故土,自“九一八事变”后我就没有回过东北老家。

问:您既然如此想家,这次您有没有打算就便回东北去看看您的故土,看看老乡亲?

答:当然我是很愿意回到大陆,但时机尚未成熟。

问:在什么样的状况下您会回去?

答:假若两方敌对的问题完全没有了,我就可以回去了。

问:两岸都说和平统一,您对此有何希望?

答:我个人衷心希望两岸能和平统一起来,我非常反对中国分裂。当年我有权势在手,我就赞成统一的,如中原大战种种战事我都是如此。我很反对内战的,我非常希望和平统一。这是我最大的希望。

《离骚》说:“鸟飞返故乡兮,狐死必首丘”,可惜,张学良将军未能盼到两岸统一、和平返乡的那一天。他埋骨夏威夷,隔洋遥望他深爱的故乡和同胞。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司