- +1

小作坊、大民生:乡村小微工业如何打破发展瓶颈(一)

制造业内迁,对于提升内地农民收入、维护社会稳定、提高城镇化水平,乃至增加国家竞争能力,都具有重要的意义。城市化依然是提升农民收入的主要途径,但是对于留守在乡村的少数人,制造业内迁对于提升其收入具有重要意义。

近年来,沿海企业向东南亚转移工厂的趋势明显,虽然有部分企业向内地转移,但在广大内陆地区,并没有出现上世纪80年代在东部沿海乡村,普遍兴办制造业企业的景象。内地交通设施已比较完善,有返乡的熟练劳动力,招工比较稳定,也有不少闲置撂荒的土地,综合要素成本不高,为什么没有出现大量的小微制造业企业?为什么实现“农民在家门口就业”的实际需要这么困难?

一、农民返乡面临就业难题

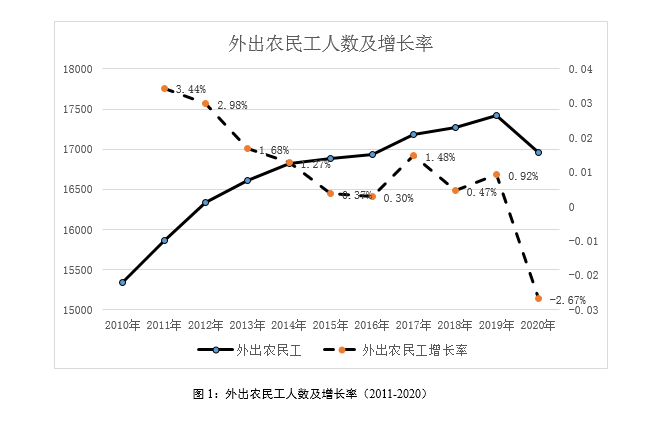

乡村小微工业难,并非因为内地缺少劳动人口供应。如表1及图1所示,2010-2020年,在本乡镇外从事非农就业6个月及以上的外出农民工数量逐年增加,但是年增长率呈现下降趋势,2020年外出农民工16959万人,比上年减少466万人,下降了2.7%。2021年一季度农村外出务工劳动力数量1.7亿多人,比2019年同期减少了246万人。[据国家统计局网站,《国民经济和社会发展统计公报》(2010-2019);国家统计局网站,《国家统计局新闻发言人就2021年一季度国民经济运行情况答记者问》,2021年4月16日;国家统计局网站,《2020年农民工监测调查报告》,2021年4月30日。]

外出务工人数的减少,并没有带来本地农民工务工人数的增加。如表1及图2所示,在本乡镇内从事非农产业6个月及以上的本地农民工数量,从2010年的8888万人,增长到2020年的11601万人,增长幅度达30.5%。但是,本地农民工的年增长率呈现出下降趋势,从2011年的5.93%降低到2020年的-0.44%。[据国家统计局网站,《国民经济和社会发展统计公报》(2010-2019);国家统计局网站,《2020年农民工监测调查报告》,2021年4月30日。] 2020年,在外出务工人数减少的同时,在本乡镇务工的农民工人数不但没有增加,竟然比2019年也有所下降。外出与本地务工人数和增长率都有所下降,是否说明农村已没有多少闲置劳动力,实现了充分就业?

务工人口增长缓慢乃至减少,并非因为多数返乡农民有事可做,恰恰相反,不少农村劳力闲置,想工作但找不到工作。据笔者在四川某农业乡镇调查,大部分农村的中青年外出务工,但是返乡人口逐年增多。该镇3.1万人,依各村情况不同,返乡人口大约在务工人口的5-10%之间,估算下来约有上千人,大部分返乡者没有打工。

注:本地农民工人数是在本乡镇内从事非农产业6个月及以上的本地农民工人数。

资料来源:国家统计局,2010-2019:《国民经济和社会发展统计公报》;国家统计局,《2020年农民工监测调查报告》,2021年4月30日。

(一)收入提升后,对“上有老、下有小”的关照是返乡的主要原因

伴随外出打工收入的提升,家中一人在外务工的收入得以支持全家生计,对子女教育的重视程度日益增加,返乡意愿增强。返乡者中,以四五十岁的妇女居多,老公长期在外打工。这个年龄段的家庭,“上有老、下有小”:担心六七十岁的老人独自在家,摔倒了无人照看;孩子、孙辈上学读书,老人无力督促学习,小孩玩乐会耽误学业。

外出打工的工资虽高,但城市房价高,不足以支持举家迁徙至打工地定居。一方面是外出打工的高收入,另一方面是照看老人和小孩的现实需要。权衡之下,夫妻中的一人在外务工,另一人放弃打工收入、返乡照看,实在是不得已的选择。

(二)返乡生活创造不了太多享受性收入

返乡的生活并不轻松。乡村有田园风光,也可以陪伴子女与老人,但是创造的“享受性收入”,仅够补偿打工收入的损失。农村妇女要洗衣做饭、照顾孩子读书。常见的现象是,农村居民一早骑着电动车,送孩子到镇上的小学初中上课,傍晚放学时接孩子回家,晚上监督孩子功课。老人早出晚归,种地养猪。近年来对农村养殖管的越来越严,仅靠种地,没有太多结余收入。

(三)资产使用状况决定收入来源

依照经济学家费雪的观点,收入来自于资产。什么样的资产结构、产权是否清楚、利用是否充分、资产可否转让、市场规模大小,皆会影响收入的流量与结构。

例如,北京城里的老年人将房屋出租,搬进养老公寓,以房租养老,在支付公寓花费后,每年还有几万元的结余收入。老人缺乏劳力资产,但是拥有住房资产,房屋的租金所得是主要收入来源。房屋产权是否清楚,以及外地年轻人对住房市场的需求大小,对老人的收入有较大的影响。

相比之下,大部分乡村居民的资产,是土地、住房、劳力,加上务农与务工的知识。年轻乡村居民外出打工,农村的土地与住房缺少市场需求,创造不了多少收入。近些年非粮化、对养猪的限制,务农的收入微薄,致使务农的知识资产贬值。为农民创造收入的资产,主要是劳力,加上在沿海打工积累的技能知识。熟手的工资要高于无技术的工人。

加入小微加工企业,与城市或发达地区建立联系,是其劳力与知识资产获得收入的前提。笔者访问的一家箱包厂,生产出口至日本的手提袋;制衣厂,加工的服装卖到广东;酒盒厂,供应当地的酒厂。通过企业与外界保持着经济联系,加入全国乃至全世界更广阔的经济循环,是农村打工者获得高于务农收入的前提。

因此,农村居民的收入,取决于是否充分地利用了劳力与知识资产。是否在打工;是在大城市、县城、还是在乡镇打工;产品是卖到本地、全国还是出口;是做技术工种还是普通工种;一年有多少时间可以工作,晚上是否加班?

(四)打工积累的知识资产面临贬值的风险

失业的本质,是资产缺少市场用途。返乡即失业,劳力与知识资产缺乏用途,致使资产贬值,收入下降。大人送孩子上学后,白天在镇上无事做,聚在麻将馆打麻将。麻将馆遍布乡镇,白天总是满满当当的。返乡的农村妇女,在家无事做,或者在作坊的工种与在外打工时不匹配,收入大幅下降,知识资产大幅贬值。

二、乡村小微工业解决农民就业难题

(一)返乡老板带回就业机会

与农民工一同返乡的,还有在外创业有成的老板。这些老板年轻时外出务工,其后开厂做生意,积累了技术、管理经验及市场人脉。同样因为“上有老、下有小”,选择返乡创业。内地交通的完善带来物流成本大幅下降,返乡招工比较稳定,且多数是有经验的熟手,也是返乡创业的原因。

返乡创业为农村居民提供了就业机会。以笔者调研的四川某乡镇为例,户籍人口3.1万人,多数中青年劳力外出务工。场镇上有4家制衣厂、1家箱包厂、1家纸箱厂。其中,箱包厂生产手提袋,出口至日本,租用1000平米大小的地下停车场,摆放几十台缝纫机,雇佣五六十人。4家制衣作坊,接受广东等沿海地区的订单,在网上开店,租用紧邻乡镇农村居民的住房,占地约五六十平米,雇佣二三十人。纸箱厂,给当地酒厂生产酒盒,租用了2000平米的场地,目前只利用了一小部分,雇佣二三十人,农忙后可以雇佣八十多人。总计下来,这几家企业解决了200多人的就业。在沿海制衣的工资大约是四五千元,在四川内地乡镇仅两三千元,但是对于在乡镇上等孩子放学的妇女,已经是一笔不小的收入。

(二)在乡镇建厂便于接送孩子上下学

乡村产业,是放在村里更好,还是放在乡镇更好?调研中了解到,小微作坊开在乡镇,主要的好处,一是为送孩子上学后白天在乡镇闲置的妇女提供场所和机器设备,二是对不熟练的工人提供咨询指导。

在乡镇办厂,要比开在村里,对打工者有更大的吸引力。这是因为,乡村妇女早上8点前送孩子上学,晚上6点多接孩子回家。白天待在镇里,在工厂做工,接送孩子较为便利。如果把工厂开到乡村,要骑电动车返回村里,晚上再去镇里接孩子,反而较为麻烦。离学校较近的作坊,招工也更为容易。

(三)计件工资灵活,但工人效率低

这几家企业采用的是计件工资,大部分技术工人可以拿到两三千元,无技术的普通工人可以拿到一千多元。计件工资有较大的弹性,如果晚上加班可以拿到五六千元。农忙时节,要下地插秧或收割,或家里有婚丧嫁娶,也可以不来做工,少赚点钱。

在家附近工作具有灵活性,但也导致返乡企业的管理成本较高。老板与员工没有签订正式的务工合同,员工有较灵活的流动性,今天在作坊里打工,明天就可能外出务工。老板与员工是本乡人,遇到员工婚丧嫁娶,或农忙时节请假,知其有事,不好拒绝。返乡企业招工容易、工资低,但是相比于在沿海办厂,工人的生产效率有较大程度的下降。

(四)小微作坊是服务的载体,而不是具有管理协调职能的企业

小微作坊较为松散的组织形式反映出,小微作坊是为乡村居民从事加工生产提供服务的载体,而不是具有较多管理协调职能的企业。这种组织形式适合乡村居民分散居住、照看老人孩子、乡村礼俗事务多、季节性务农、外出打工意愿较强的特点。对于小微作坊,应该采用不同于沿海制造业企业的监管政策,过度监管会提高其管理成本,减少老板的收入和乡村居民的就业意愿。

三、小微作坊找不到土地与厂房

多数小微加工作坊租用底商及农民住房,但是企业主普遍反映希望能有块地,不需要太大,几亩地,盖一个像模像样的厂房。租用厂房的产权不稳定,五年租期终止后,存在房东不续约的风险。企业主表示,如果能在乡镇附近获得40年的集体建设用地使用权,自己可以出钱建厂房,工厂还可以扩大招更多的工人。现有的二三十万一亩的集体建设用地入市价格是可以接受的。

各地开展的集体建设用地入市与乡村振兴,更多地是发展乡村旅游、生态康养项目,并没有多少土地用于在乡村建设小微制造业厂房。旅游与康养项目形象好、少污染,容易获得资金和政策支持。但是,不是每个乡村都有旅游资源,而多数旅游项目不在场镇上,能解决多少接送孩子的闲置乡村劳动力,是个需要回答的具体问题。

在乡村建制造业厂房,只是将曾经在沿海成功的发展模式搬到内地。返乡的小微作坊有现成的订单、成熟的管理经验,不需要太多基础设施投资,也没有什么污染,而返乡的农村居民具有劳力和知识资产,也有打工就业的需要。企业与乡村居民都有需要,为什么在乡村建厂房那么难?

(作者路乾为中央财经大学经济学院副教授,美国马里兰大学经济学博士,主要研究领域为制度经济学、产权经济学、中国土地制度与城市化、经济史等,著有专著《美国银行业开放史:从权利限制到权利开放》,论文《城市的合约性质——民营城市蛟龙港》、《土地财政是伟大的制度创新吗?》等。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司