- +1

遇到肠道溃疡只知道炎症性肠病?这些鉴别诊断不能漏

原创 杨笑笑 医学界消化肝病频道

仅供医学专业人士阅读参考

结合病例学习炎症性肠病的诊断与鉴别诊断。

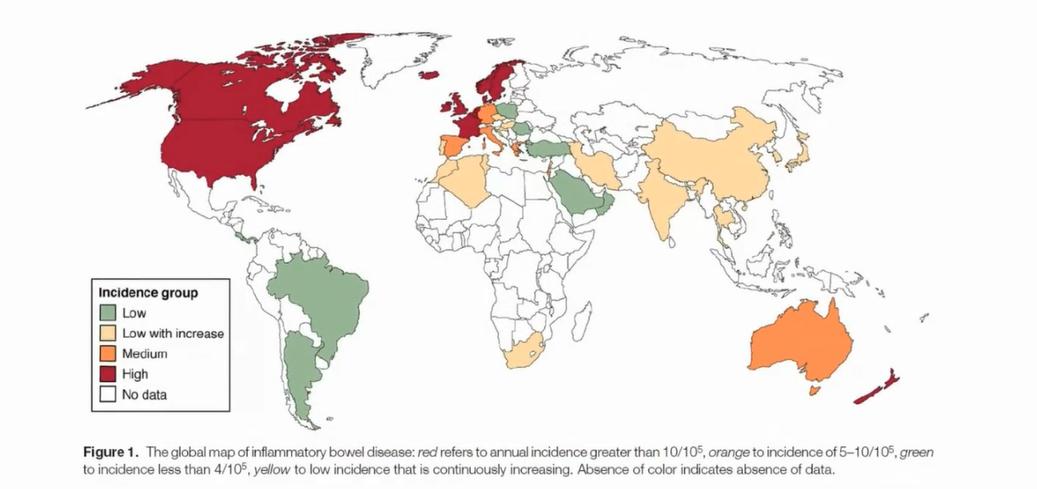

炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是一组病因不明的慢性非特异性肠道炎性疾病,主要包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)和克罗恩病(crohn’s disease,CD)。近年来,随着我国IBD的患病率升高,其诊断和鉴别诊断逐渐引起临床工作者的重视。

粘液脓血便的患者该做什么检查?肠镜下发现溃疡该如何判断其性质?患者的皮损是否与肠道病变相关?

519世界炎症性肠病日特别策划系列课程中,来自空军军医大学西京消化病医院消化内科的陈敏教授就IBD的诊断和鉴别诊断为我们指点迷津。

结合病例,谈谈IBD的诊断

IBD的诊断一直是临床工作的重点和难点,陈敏教授结合临床病例对IBD诊断展开了详细的讲解。

病例一

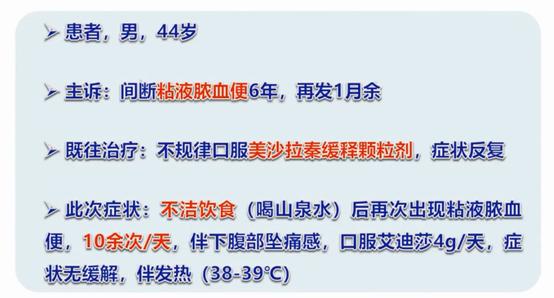

病例简介

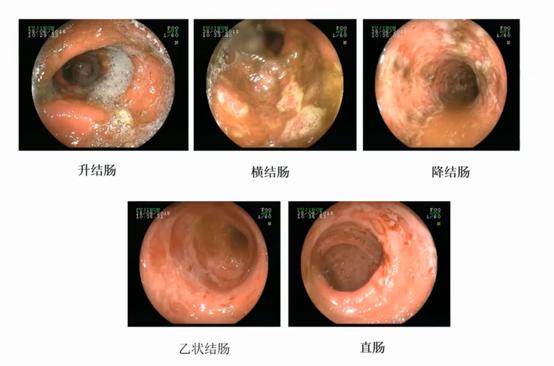

肠镜表现

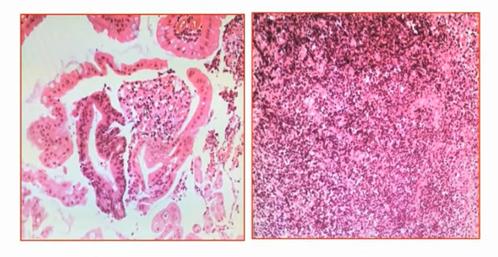

病理结果

诊断:溃疡性结肠炎(慢性复发型广泛结肠活动期重度)。

陈敏教授指出,UC诊断需要医生综合分析。临床上,UC缺乏诊断金标准,医生需要结合患者的临床症状、内镜表现和病理结果进行综合分析,在排除感染性和非感染性结肠炎的基础上做出诊断。

腹泻、腹痛、粘液脓血便是UC的典型症状。患者往往表现为持续或反复发作的腹泻、黏液脓血便伴腹痛、里急后重和不同程度的全身症状,病程多在4-6周以上。除消化道症状外,还可有皮肤、黏膜、关节、眼和肝胆等肠外表现。

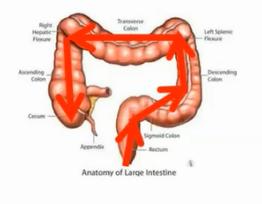

炎症表浅且连续是UC的肠道特征。肠镜下UC的病变主要集中在结肠,炎症层次往往较浅,可侵犯至黏膜层或黏膜下层。

UC肠道病变的分布

多段、多点活检是明确诊断的重要保障。由于UC的病理诊断特异性不高,确保多肠段、多点活检十分关键。活动期UC镜下多见隐窝脓肿和隐窝炎。缓解期炎症细胞减少,隐窝结构的改变可保留。

病情评估是诊断UC的关键步骤。陈敏教授提到,完整的UC诊断应该包含临床类型、病变范围、活动期和严重程度等在内,不同病情的患者其治疗和预后也不相同。UC患者的病情评估主要从以下几个方面入手:

①临床类型:初发型和慢性复发型(临床缓解期再次出现症状)。

②病变范围(蒙特利尔分类):E1-直肠型、E2-左半结肠型和E3-广泛结肠型。

③发病年龄:<16岁、16-40岁、>40岁。不同发病年龄预后不同,年龄越小,危险因素越高。

④病情活动度:活动期和缓解期。

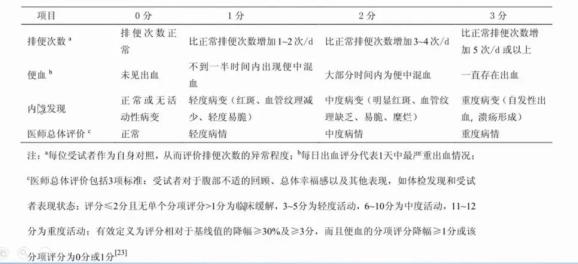

⑤利用改良Mayo评分和肠镜检查可进行UC疾病活动性严重程度评估。

表1:改良Mayo评分(多用于临床试验中)

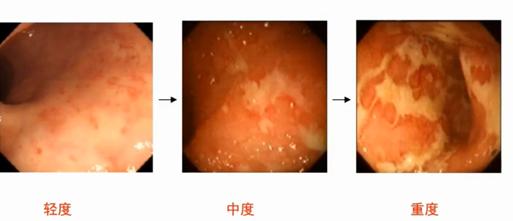

不同严重程度UC的肠镜表现也有不同,轻度和中度表现为黏膜血管纹理模糊、紊乱或消失、充血、水肿、质脆、自发或接触出血和脓性分泌物附着,亦常见黏膜粗糙,呈细颗粒状;重度表现为弥漫、多发性糜烂或溃疡、接触性出血。

不同严重程度UC的肠镜表现

陈敏教授指出,目前临床症状和内镜表现都改善可称为缓解期,如果病理结果也有所改善,是最佳的。缓解期的患者大便≤3次/天,无血液,内镜下黏膜正常,组织学无急性炎症浸润。

缓解期的肠镜表现:可见结肠袋变浅、变钝或消失以及假息肉和桥黏膜等

病例二

病例简介

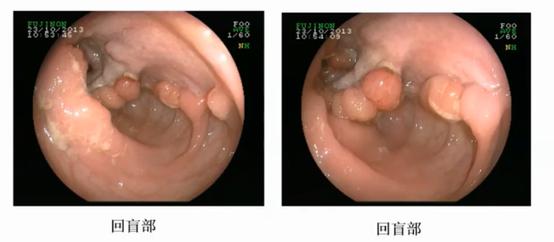

肠镜表现:回盲部可见一巨大深溃疡,覆白苔,周围黏膜增生明显,呈结节状,病变至回盲部变形狭窄,镜身通过有阻力

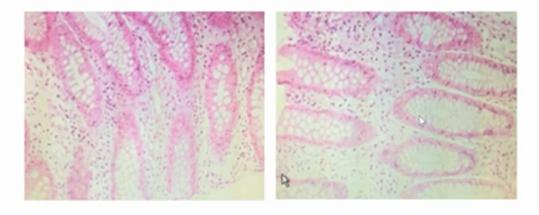

病理表现:黏膜慢性炎症急性活动伴溃疡形成,结核PCR阴性

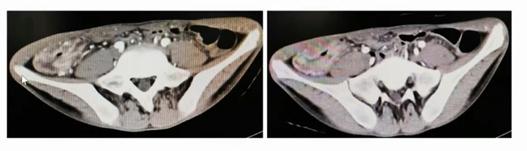

CT表现:回盲部肠壁明显增厚,黏膜明显强化,局部周围系膜血管明显增多,小肠未见明显异常

诊断:克罗恩病(结肠型狭窄型活动期中度)。

CD诊断需要医生综合分析。与UC一样,临床上CD的诊断同样缺乏金标准。医生需要结合患者的临床表现、实验室检查、内镜检查、影像学检查和病理组织学检查进行综合分析,排除其他疾病并密切随访,形成诊断。

腹泻、腹痛、体重减轻是CD的常见表现,肛周病变是CD的特点。CD在临床中的表现多种多样,可出现消化道症状、肠外症状和全身性症状,并发症多见。腹泻、腹痛、体重减轻是CD的常见症状;常见的并发症有瘘管、腹腔脓肿、肠腔狭窄和肠梗阻,肛周病变(肛周脓肿、肛周瘘管、皮赘、肛裂等)常见,甚至可做为患者就诊的唯一症状。

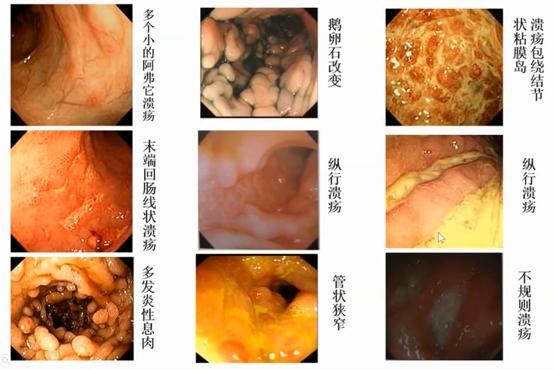

跳跃性、透壁炎症、黏膜表现多样是CD的肠道特征。CD的病变可侵犯从口腔到肛门的整个消化道,好发于回肠末端和回盲部,炎症侵犯深层肠壁,表现为跳跃性炎症。肠镜下表现多样,可呈多个小的阿弗它溃疡、鹅卵石改变、纵行溃疡等。

CD肠道病变的分布

CD的肠镜下表现

非干酪性肉芽肿是CD的病理特征。CD的病理可表现为全层炎、黏膜下层高度增宽、裂隙样溃疡、黏膜下层淋巴细胞浸润。非干酪性肉芽肿是CD的特征性病理表现,在CD中的检出率约为15%-36%。

病情评估是诊断CD的关键步骤。与UC一样,在临床诊断CD的过程中需要从疾病分型和疾病活动性严重程度两个方面对病情进行评估。

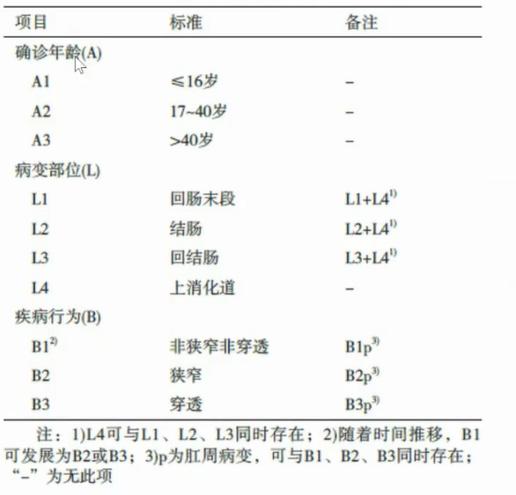

CD的疾病分型采用蒙特利尔分型:

表2:蒙特利尔分型

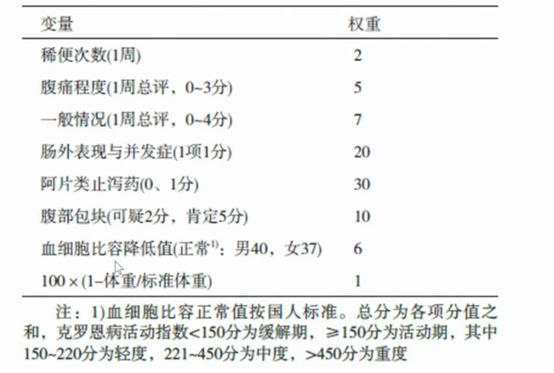

CD疾病活动性严重程度评估采用Best克罗恩病活动指数计算法(CDAI评分):

表3:CDAI评分

IBD的肠外表现,不容忽视

陈敏教授指出,IBD做为一种免疫相关性疾病,可累及消化道之外多个系统。IBD肠外表现的发生率高达21%-41%,以骨关节损伤、皮肤黏膜损伤、眼部病变和心脏病变较为多见,需引起重视。

IBD的肠外表现

遇到肠道溃疡,还可能是这些疾病

临床上表现为肠道溃疡、肠道黏膜炎症的疾病很多,给IBD的诊断增加了不少困难。俗话说“知己知彼,百战不殆”,临床医生在掌握IBD诊断要点的同时,明确各种肠道溃疡的特征,才能拨云见日。陈敏教授结合临床经验,全面地为我们总结了IBD的鉴别诊断。

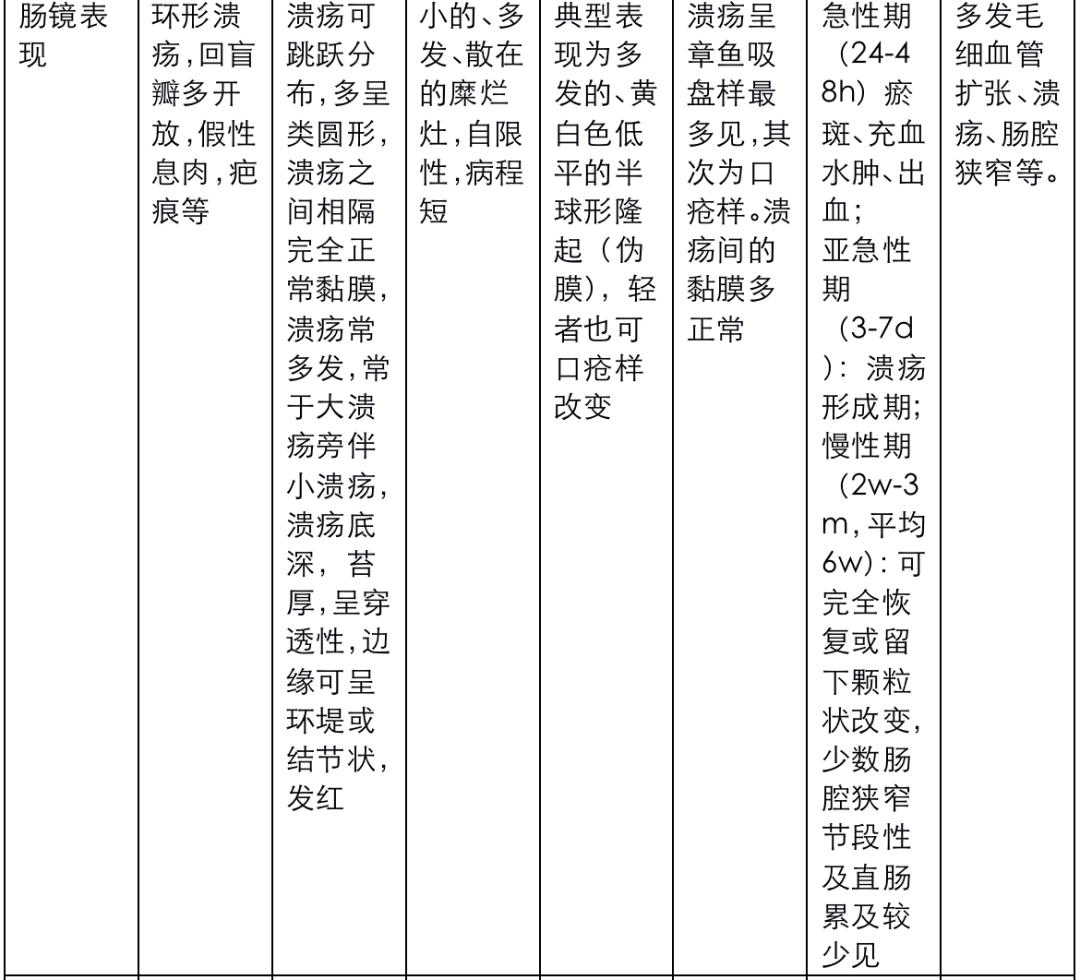

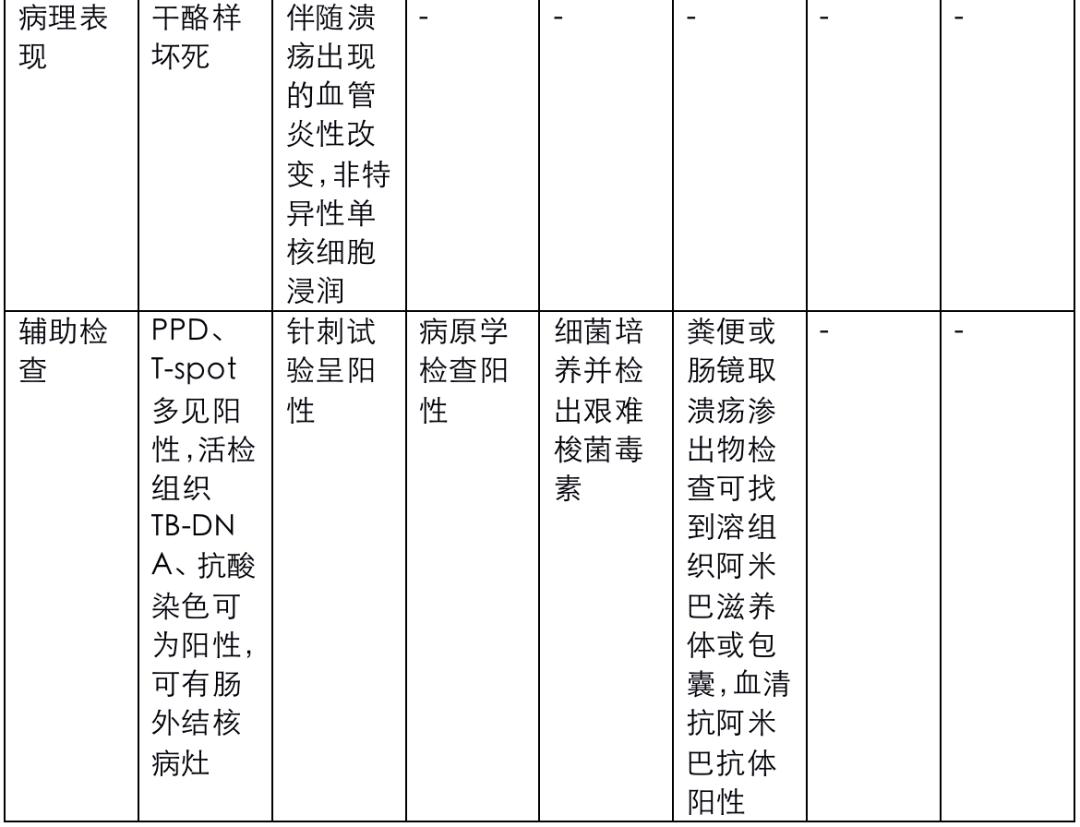

表4:IBD的鉴别诊断要点(不含淋巴瘤)

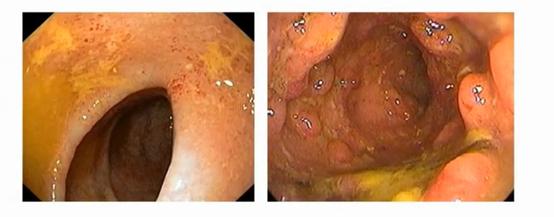

由于肠道淋巴瘤的内镜表现多样,与IBD的鉴别诊断难度大,陈敏教授结合4个临床病例展开了讲解。

病例一:

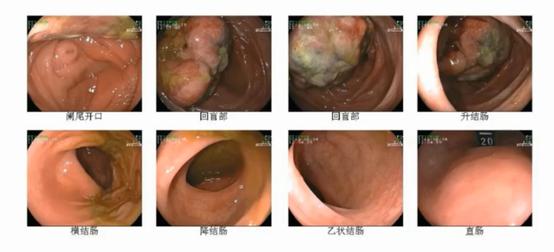

肠镜表现:回盲部可见一直径约5cm球形黏膜隆起,表面凹凸不平,局部覆污苔,取材质脆。

肠镜表现

诊断为弥漫大B细胞淋巴瘤。

病例二:

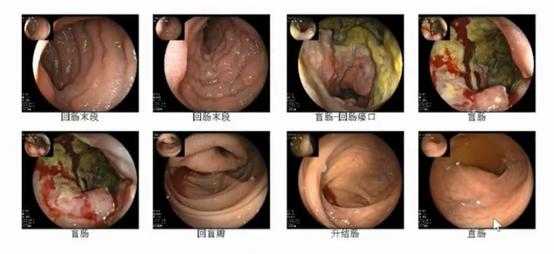

肠镜表现:回盲部变形,盲肠可见巨大不规则黏膜凹陷,底覆污苔,边缘黏膜局部不规则微隆起,循腔进镜通向回肠末端,黏膜粗糙,充血水肿明显。回盲瓣肿胀,瓣口狭窄,镜身尚可通过,进镜可见盲肠回肠瘘口。

肠镜表现

诊断为弥漫大B细胞淋巴瘤。

病例三:

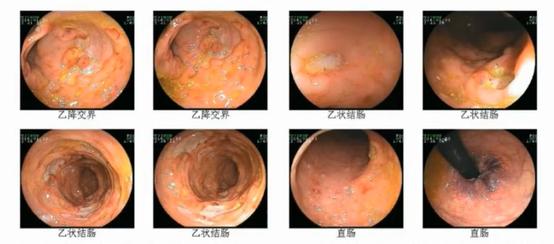

肠镜表现:回肠末端距回盲瓣约13cm可见一处约为0.2cm黏膜浅凹陷,周围黏膜略充血,取材质软,升、横降结肠多处大小不等黏膜凹陷,直径约0.2-0.4cm,底覆黄白苔。周围黏膜充血发红,病变间黏膜正常。乙状结肠多发大小不等的不规则黏膜深凹陷,最大约2cm×3cm,周围散在点片状充血糜烂,病变间可见正常黏膜。直肠距肛门5cm以上散在约0.2-0.5cm黏膜凹陷,底覆薄苔,取材质软。

肠镜表现

诊断为NK/T细胞淋巴瘤。

病例四:

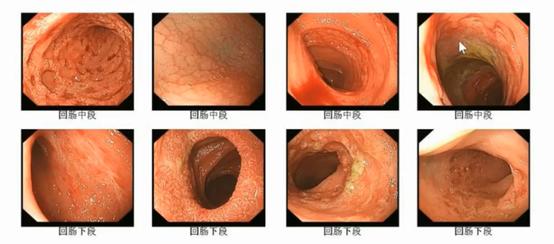

肠镜表现:回肠中下段黏膜粗糙,桔皮样改变,节段性或片状黏膜充血糜烂,浅表溃疡形成,取材质脆,病变似空肠病变特征,溃疡改变更为突出、多发、底有薄苔或污苔,多数溃疡边缘尚整齐。

肠镜表现

诊断为肠病型T细胞淋巴瘤。

总结:

1、IBD的诊断较为困难,需仔细收集病史,并结合内镜、病理、影像、血液等各项指标综合诊断及排除诊断。

2、诊断后需对患者进行分型、分度,并结合疾病复发特点,进行个体化治疗。

专家简介

陈敏

西京医院消化内科副主任医师,医学博士

中国中西医结合学会消化内镜学专业委员会胃早癌专委会秘书

中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组青年俱乐部委员

《中华炎性肠病杂志》青年学术组委员兼特约审稿人

主持国家自然科学基金青年基金项目1项

主持西京医院临床新技术新业务项目1项

第一负责人获得实用新型专利1项

参编专著4部

第一或通讯发表SCI 7篇,中文核心10余篇

本文整理自“医学界医生站”在线视频课程《炎症性肠病的诊断及鉴别诊断》,由空军军医大学西京消化病医院消化内科的陈敏教授精彩讲授,欲知完整版课程内容,请登录医生站APP观看。

已下载“医学界医生站”的站友,可直接扫描下方二维码查看课程

本文来源:医学界消化肝病频道

本文审核:陈敏教授

本文整理:杨笑笑

原标题:《遇到肠道溃疡只知道炎症性肠病?这些鉴别诊断不能漏》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司