- +1

讲座︱姚大力:崖山之后是否真无中国?

“崖山之后无中国,明亡之后非华夏”,这是在网上经常被人们提说的一种见解。通行的教科书里说到元朝,多强调元代是一个“多民族文化交相辉映”的时代,而对汉文明在元代的基本面貌究竟如何,往往语焉不详。这可能成为一个重要原因,使一般人以为汉文化在元代的命运肯定糟得没法提。钱穆用“中华重光”来指称元明易代,孙中山说推翻清朝是“恢复中华”。“中华”变得暗淡无色,甚至连“中华”是否还存在都成了一个问题,还谈得上汉文化在那个时代能有什么发展吗?

11月6日,姚大力先生针对这个问题在华东师范大学作了一次讲演,题为“汉文明在元时期:真的存在一个低谷吗”。他指出,中国的古人,其实并不这样看问题。他们对汉文化在元代发展状况的评价,可能比上述那种偏激认识更真切如实。他认为,对于中国作为一个“多民族统一国家”的历史,我们应该力求以一种超越狭隘民族主义的眼光和气度去从事更准确的解读。今天中国疆域的相当一大部分是在元、清两代纳入统一国家版图的。如果元朝与清朝都不算“中国”,那“西北一大半领土,我们还要不要”?

元代汉文明有三座高峰,经史诗文也有其自身的成就和特色

宋伟航把高居翰探讨元代绘画的名著Hills Beyond A River一书书名译为《隔江山色》,这一神来之笔,得到了姚先生的盛赞:“这四个字,抓到了元代山水画构图的一个最显著特征”。钱选与赵孟頫作为文人画最终成型的两个最重要推动者,他们的创作活动都从宋末延续到入元以后。文人画成熟于元,这是一个举世公认的事实,元代是中国文人画发展最具活力与原创性的时代。

金末元初,在山西极为突然地诞生出一种非常成熟的戏剧表演形式,即元杂剧。姚先生问道,元杂剧真的是从中国传统曲艺表演发展而来的吗?在元杂剧的剧本结构中有一个“折”的概念。元杂剧在南传的过程中,“折”字按汉语的南方方言转音为“齣”,后来又改写为“出”。姚先生认为,杂剧中的“折”很有可能来自梵文“angkam”,这个词的意思为钩子(a hook)、弯线(a curve)、戏剧的一幕(an act of a drama)。杂剧里的“折”,或许就来源于对angkam之具有的“钩子”、“弯曲”等义的意译,而被用来指称“戏剧之一幕”。“折”、“齣”两字的读音在汉语北方方言中相差甚远,但在南方方言中只有吐气与否的区别。在敦煌史料未发现以前,学界只能把章回体小说的源头勉强追溯到唐宋传奇那里去,但变文这种最初被僧人用于宣讲佛经故事的叙事体裁从敦煌文献中被发掘出来以后,章回体小说真正的源头就变得一清二楚了。当然,元杂剧是不是也有一个转手于回鹘戏剧的印度起源,这个问题还需要等某些更强有力的新鲜证据很幸运地被发现,才能真正坐实。

元青花是中国陶瓷史上的一朵奇葩,景德镇更是当日中国制瓷业的中心。元青花器上的深蓝色泽与器物的形制等等大异于传统。之所以有此特点,绝非因为它是殊族异物。元青花是结合了汉地传统制瓷技术与来自伊朗的钴涂料的艺术瑰宝,产品的主要市场在国外的伊斯兰世界。独掌进口钴涂料的特殊渠道,很可能是景德镇得以垄断元青花生产的一项重要商业秘密。到元末,发达的对外贸易随着元朝政局的日益混乱而受到阻挠,青花瓷出口的通道难以维持,外销产品必须转而寻找内销市场,其图案主题于是也开始大量取材于中国传统的戏剧人物与情节。

或许有人会以为,上述三座艺术高峰还不属于一般认为的中华文化的“主流”,即经史诗文范围。姚先生举出了更多的例子,有力地说明有元一代,经史诗文具有其自身的特色与水准,更不存在一种“大幅度下滑”、乃至“跌入谷底”的现象。宋末刚刚获得支配性影响的理学在元代终于由南及北,将它的学说和基本主张越来越深入地传播到全部汉地。清人对元代科举称为“经疑”的考释方式十分称赞,认为须要对程朱理学的全面僵化负主要责任的,是明前期《四书大全》和《五经大全》的恶劣影响。农业经济在云南和汉文化各边缘地区都得到了发展;棉花种植从汉地边缘区域向核心区域大范围推广,这直接导致了普通国人日常生活水准的重大改善。在此之前,棉织品曾经长期是进口的奢侈品。富人尚可穿丝绸,穷人就只能以麻布作为衣料了。

姚先生总结道:“历史上的汉文明地区是由很多不同区域构成的,不同区域内政治、经济、文化的发育和演变周期都各自不同,所以简单地说某个时代整个中国是怎么怎么样的,那是非常危险的。元代汉文化发展的特征可以概括为平移式的横向扩展,对既有前沿成果的充分消化,以及各地域间发展差距缩小。”

元、清在中国国家建构的历史过程中曾起到的作用,一点也不比其他朝代逊色

1550到1800年的晚期中华帝国,被认为是传统中国的最后一个全盛期。产生这样一个“盛世”的原因是什么呢?其实如果用马克思主义史学理论的论述框架来表述的话,这个问题大家耳熟能详,这就是“为什么晚明和清前期出现了资本主义萌芽”?而且我们通常的逻辑总是认为,既然南宋和明末、清前期南方经济都非常发达,那么中间那一段相应的沉寂,便必定与元朝统治的负面影响密切相关了。

针对上述“为什么”,姚先生提出三项可能的原因。其中除去“中国经济与社会发展的内在驱动力”无需赘论之外,“中国被拖入东亚—墨西哥—西欧大三角贸易体系所带来的长时期白银入超”是关键性的因素之一。即使在《白银资本》中,立场左倾的弗兰克过高估计了白银流入东亚的总量;即使过去我们低估了云南银矿在向中国市场供应白银方面的重要作用,但贫银的中国足以实行银本位的货币政策,与这个世界贸易体系的关系之密不可分,仍是无法否认的。不止如此,元代银铜双本位的货币政策在中国货币体系变迁中所起到的重大过渡作用,也几乎为我们完全忽视。最近有人提出,银本位的货币体系是导致明后期国家财政危机的根本原因。这里牵扯到的是一个更复杂的问题,现在且不讨论。“明长城防线和清前期西北军事经略所推动的国家财政购买对江南经济的刺激”,是推动晚明和清前期经济繁荣的另一项重要因素。因此,从某种意义上说,1550年以后江南经济的大发展带有某种历史的偶然,而不是尚在元代乃至明前期的中国人所能预计的。如果没有那条封闭的长城防线与大规模西北战事对军备用品的大量需求,如果没有持续了两百多年的全球性贸易体系,还能不能有明清之际的那次江南经济腾飞,恐怕就很难说了。

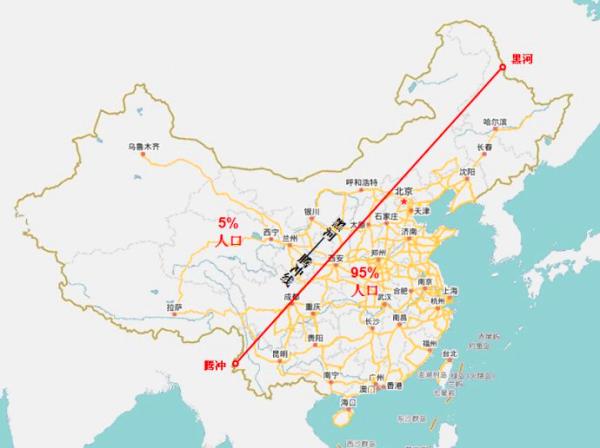

长城也绝不仅仅只是抵御塞外游牧民族侵扰的壁垒,它与黑河—腾冲线这条20世纪30年代几乎为胡焕庸和拉铁摩尔(后者把东北划了出去,显得更明智)同时发现其重要意义的分界线一起,不仅标示出以雨养农业为生存基础的汉文明与古代中国各种其他人群的文明之间的分布界限,而且也昭示了中国历史上出现过的两种非常不同的国家建构模式。

黑河—腾冲线

姚先生指出,“对于元代作为一个多民族统一国家的历史定位问题,我们的认识一直是很不充分的。这主要是因为,我们一向以为,中国历史上的国家建构过程,向来是按照由秦汉开创的外儒内法的专制君主官僚制体系这样一种模式来展开的。以后的中国就只是在一点一点扩大与修正这样一个国家建构模式,从中就产生出今日中国这般辽阔的版图来。元代中国的“重新统一”,一直都是在这个认识框架里面被理解的。但实际上,元代有另外一套完全不同的国家建构模式,即‘内亚边疆帝国的国家建构模式’。此一模式萌芽于辽,发育于金,定型于元,发达于清。”

实行前一种模式的王朝中,版图最大者为唐。唐代的边疆控御模式为其后历朝所继承,并有所发展、演变。处于这种“羁縻-册封”模式下的边疆区域,其属性存在两种不同的发展方向。一则经土官、土司与“改土归流”而逐渐内地化,另一种情况是始终未能在那里建置土官、土司,于是长期停留在羁縻、册封层面而逐渐转变为敌对的平等国家,表面上则被纳入一种广义的“朝贡体系”之内。

如果中国历史上的国家建构模式是我们以往认识中那一种模式,我们几乎可以预见,黑河—腾冲线不仅仅会是郡县制区域的边界,同时也会变成中国和非中国的界限。如果仅仅有那个以“车同轨,书同文,行同伦”为理想国家治理目标的秦汉模式,姚先生问得可谓振聋发聩:“那一大半西北领土我们还要不要了?”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司