- 6

- +1122

重走一遍西南联大师生徒步过的湘黔滇,今天能看到什么?

杨潇

【编者按】1937年抗战爆发,在中国最优秀的三座高等学府——北京大学、清华大学、南开大学——中就读的大学生精英们,顿时面临着一个会改变他们一生的决定:是在日军占领中继续求学,还是南迁,去加入刚刚成立的、由三校组成的长沙临时大学。大多数人都选择了后者。

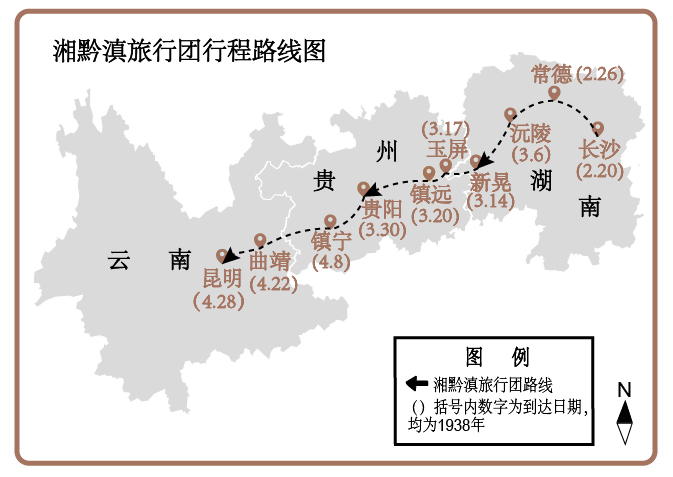

到长沙后,1938年,战事逼近了湖南,他们不得不再次迁徙,去昆明组成西南联合大学。大部分师生,包括全体女性,乘坐交通工具辗转前往。而近300名男生和11名老师,则组成了“长沙临时大学湘黔滇旅行团”,跨越湖南、贵州、云南三个省份,历时68天,徒步1600公里,最终抵达昆明。他们要向全国、全世界展示,中国人不是东亚病夫,中国青年也不是文弱书生。

湘黔滇旅行团行程路线图

他们出发八十年后,2018年,作为媒体人的杨潇觉得,如果他想把那段历史经验传达给当代读者,那他也要亦步亦趋地走一遍当年师生们的西迁路。

背着一个42升的背包,杨潇走上了这次徒步之旅的道路。这是一次非典型的公路徒步旅行,不时要与大货车擦肩而过,但沿途山色、水光、鸟鸣、人语与历史上走在同一条路上的流亡者所见所闻渐渐重叠、交织,乃至对话、共振,构筑了一个在历史尘埃,和当今时代聚光灯之外的一个中国。

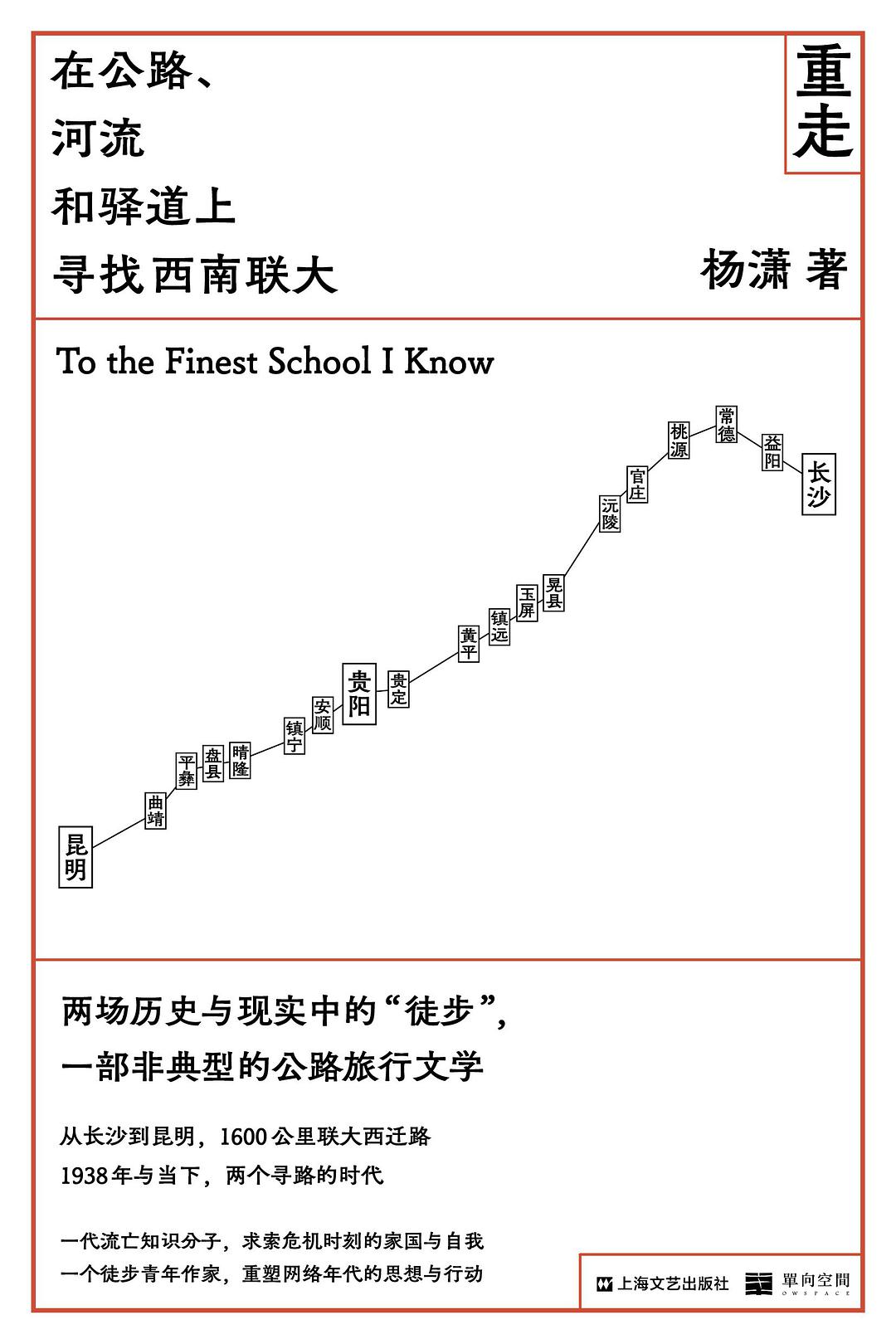

如今,他把这段经历写成了一本书《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。经出版社授权,澎湃新闻私家地理选取了本书最后一章。在这一章节里,在差不多的暮春时节,相隔八十年的湘黔滇旅行团和作者都抵达了旅途的终点——昆明。西南联大正要翻开它全新的历史篇章,而作者,也开始重新理解一些更大的东西,比如“家国”。

《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》;杨潇;上海文艺出版社;2021-5

大板桥——昆明:诸位此时的神情不是还要向前走吗?

休息后湘黔滇旅行团整队继续前进,昆明街市渐入眼帘,许多市民驻足围观,道路拥塞 8,“三千里的奔波,阳光和风尘使每一个尊严的教授和高贵的学生都化了装,”前来迎接的 《云南日报》记者写道,“他们脸孔是一样的焦黑,服装是一样的颜色,头发和胡髭都长长了,而且还黏附着一些尘芥。每个学生的身上都斜挂着一柄油纸伞及水壶、干粮袋之类的家伙, 粗布袜的外面套着草鞋,有些甚至是赤足套上草鞋的。他们四个一列地前进着 ...... 态度是从容的,步伐是整齐的,充满在他们行伍之间的是战士的情调,是征人的作风!在陌生人的心目中,很会怀疑他们是远道从戎的兵士,或者新由台儿庄战胜归来的弟兄。”

当年的欢迎队伍

走海路先抵达昆明的男女同学也来了,他们举着“国立西南联合大学慰劳湘黔滇旅行团”的横幅,高呼欢迎口号,又唱着“It's a long way to 联合大学”引导旅行团前进,带唱者是南开外语系大一学生吴讷孙,他就是后来写出了小说《未央歌》的鹿桥。一位联大女生向黄师岳团长献了束红花,曾昭 楣(曾昭抡的小妹)等穿着鲜艳,在献花堆里笑容满面,四位穿着白底浅蓝花长衫的少女,袒臂抬着一个足有半人高的大花竹篮献给旅行团,由同学代表接受,抬着继续前行。这是教授夫人们准备的又一礼物,献花的四位少女是杨步伟赵元任的女儿赵如兰、赵新那,和章元善的女儿章延、章斐。“章延姐姐最近去世了,我姐姐也去世了,就留着章斐跟我两人在了。”2018年4月8日,我从长沙出发当日,95岁的赵新那指着迎接旅行团的老照片回忆,“这些就是我父亲拍的了,这是我母亲,拿着伞 ......(花布长衫)都是自己做的。” “这是谁的手艺 ? ” 我问。“你别说手艺,” 她说,“这是我手做的,没有艺术。那时候的布啊,一段一段的,土布印的,所以(能看见) 那个接头,不像现在连续的。我母亲咔嚓咔嚓剪,针线就是我来做。我为什么说你别说手艺,我姐姐后来到了美国,她出去见男朋友什么的,穿新衣服,来不及钉扣子,我就给她缝的衣服,就出去玩儿去了,回来才拆线呢!”

赵元任一家,后立者为赵如兰,右二为赵新那

赵新那哼了一小段“It’s a long way to到联合大学”,大部分歌词她都记得,八十年前,这些年轻人就唱着这首歌继续前进,一直走到位于拓东路迤西会馆的联大临时办公处兼宿舍,同样暂住拓东路的中央研究院同仁打出了“欢迎联大同学徒步到昆明”的欢迎横幅,还有人坐在屋顶上观看行军,献花的四位少女挎着小篮,里面是各色的碎纸屑,和花瓣一样争着投向行军队,摄影的人很多。联大常委蒋梦麟、梅贻琦(张伯苓尚在重庆)和诸教授、同学在迤西会馆迎候,“热烈地欢呼,热烈地拍掌,热烈地握手”,蒋梦麟代表常委讲话,称此行向全世界表明,我国青年并非文弱书生、东亚病夫。

次日,《云南民国日报》在报道中特别提醒读者,“他们不是洋场才子,不是乡学究,而是 ...... 脚踏实地的走了几千里路的真真实实的大学生”,又描述这群徒步者中,有一位留着一口美髯,“沿腮青葱可爱,上须短胡”,“恰是鲁迅先生所说的 :‘神似一个隶书的一字’。” 闻一多的胡子也很长了,在给妻子的信中,这位清华中文系教授不无得意地写道 :“你将来不要笑,因为我已经长了一副极漂亮的胡须。这次临大搬到昆明,搬出好几个胡子,但大家都说只我与冯芝生的最美。”一路走来,闻一多没生病没吃药,“现在是满面红光能吃能睡,走起路来,举步如飞”,在昆明见到嘲笑他“应该带一具棺材走”的杨振声,也终于可以反戈一击:“假使这次我真带了棺材,现在就可以送给你了”,彼此大笑一场。

湘黔滇旅行团中十位教师的合影(缺王钟山)左起:李嘉言、郭海峰、李继侗、许维遹、黄钰生、闻一多、曾昭抡、吴征镒、毛应斗。

我在一场急雨过后来到拓东路的迤西会馆旧址,这里后来成了联大工学院所在地,吴大昌吃着盐水煮萝卜怀念长沙油豆豉就是在这儿。他1988年回昆明参加联大50周年校庆时,那些平房包括戏台都还在,等到1997年再回去,就只剩高楼了。现在这里是拓东第一小学,保安告诉我,门廊处的介绍——要秉承西南联大工学院“刚毅坚卓”的精神之类的话——是新近加上去的。如今的昆明非常乐于展现它与联大的历史关联, 虽然当年的老建筑已所剩不多。

下雨前我在得胜桥附近转悠,按桥头的介绍,这座横跨盘龙江,平平无奇的短桥居然始建于元大德元年(1297),后毁于战火,明洪武年间重建,因处于云南要津,改名云津桥。清康熙年间平定三藩之乱,清军由此桥攻入,道光年间重修后改名得胜桥。1937年,滇军58师誓师出征,正是通过此桥 往东奔赴抗战前线,1938年4月28日,湘黔滇旅行团也由此桥往西进入昆明城,钱能欣还特别提及他们经过了滇越铁路站大门。

我在桥上向一位白发老人询问,问他是否知道老滇越铁路的终点云南府站,没想到他是铁路子弟,1950年代初从四川调来昆明铁路局工作。跟我比划半天后,他干脆放弃散步,带我回河东岸的铁路大院转了一圈,给我指哪里是从前的大门,哪里从前有许多法国风情的小楼。现在大院里还残存了一 段一百多年前的法式建筑,是原来机车库的外墙,现在加一层,改做了棋牌室。米轨早不在了,但大致方向还能辨认,就是那条两旁是小店的窄巷,“火车就在这里分出几支轨道进站,”他指着一处停车收费哨卡说,又跟另一个路过的老人打招呼:“他们来寻根!” 那位老人上海口音,提醒我看路旁,是铁路留下的垫高的路基,“我们这里从来不淹水!”

旅行团团长黄师岳中将

转一大圈往回走,过了“欢天洗涤”洗衣店,就是从前云南府客运站的位置,当年走海路的临大师生,由海防登陆,转滇越铁路一路向西北行,多数就在这里下车(也有人提前在碧色寨站下,直接去了文法学院所在地蒙自)。如今昆明市铁路局的七层大楼就建在老站台之上,那株巨大椿树很可能 是当年唯一遗存。按照吴宓日记,火车抵达时间大约是下午6时,在此之前,人们有一整个白天去饱览沿途的滇南风光,“见云日晴丽,花树缤纷,稻田广布,溪水交流。其沃饶殷阜情形,甚似江南。而上下四望红黄碧绿,色彩之富艳,尤似意大利焉”。八十年前,师生们抵达终点,出站后,经过椿树的阴翳,就正对我的方向走出来,两旁各有一个水塘(现在变成 了体育馆和食堂),走上百来米,左转再左转,就上了拓东路,离迤西会馆的联大临时办事处不远了。

从迤西会馆到得胜桥还有一里多地,湘黔滇旅行团沿着宽阔的石板街道继续前进,过桥入城,踏上了槐荫满街的金碧路,街两旁房屋整齐,行人已是夏天的装束,“白色遮阳伞间夹着安南的三角顶草帽,苦力们来往奔跑,挥着汗,满街是阳光,满街是南国风情”。因为紧邻火车站,金碧路附近教堂洋 行云集,成为近代文明在昆明的入口,“滇越铁路这条大动脉,不断地注射着法国血、英国血……把这原是村姑娘面孔的山国都市,出落成一个标致的摩登小姐了”。最显眼的建筑是始建于明代,光绪年间重修的“金马碧鸡坊”,金马碧鸡是昆明的吉祥物,这四个烫金大字让杨式德觉得像北平的东西,昆明的晴天、风和尘土也像,就连人力车夫也像——至少不像长沙——“比较客气而跑起来很快”。不止杨式德一个人有此感觉。“云南如华北,我们一入胜境关,看见大片平地,大片豆麦,大片阳光,便有这个印象。”这是钱能欣的记述,“在途中尽量幻想昆明,是怎样美丽的一个城市,可是昆明的美丽还是出乎我们意料。一楼一阁,以及小胡同里的矮矮的墙门,都叫我们怀念故都。城西有翠湖,大可数百亩,中间有堤、有‘半岛’,四周树木盛茂,傍晚阳光倾斜,清风徐来,远望圆通山上的方亭,正如在北海望景山。”

昆明翠湖今日

下午4点45分,我到达金马碧鸡坊,正是蓝花楹盛开的季节,到处都是紫色的浮云,2018年4月8日长沙出发,5月17日终抵昆明,买了只圆筒冰淇淋作为小小犒劳。大概十年前的冬天,我第一次来到这里,当时在滇西北晃了一大圈,准备在文化巷附近住一晚就飞回湖南老家过年。那晚下着毛毛雨,落在人行道上也不知是不是冻住了,滑得很。我在一个敞开门脸的 苍蝇馆子吃了份有“锅气”的炒米粉后心满意足,四处溜达,小心翼翼踩过云南大学高高低低的台阶,又穿过街道,进了云南师范大学。校园静谧,路灯昏暗,走了一段我看到路牌 : 联大路。

顺着联大路往前不远,夜色中看见了门楼上“国立西南联合大学”几个字,意识到自己撞上这所已不复存在的大学旧址后,心里好像被某种巨大的东西击中(或者填满),以至于,不知怎么回事的,也非常刻奇地,哭了。这些情感多数已经模糊,有些还记得,因为语境无法找回也显得生涩,但某种东西始终还在。由当时再往前五年,刚刚毕业进入新闻这一行,那时有非常单纯的信念感,相信写得好本身就是价值,相信写下去就可以改变某些东西。我也是在那几年读了不少西南联大校友的日记或者口述,你不需要刻意寻找,当年的时代精神会把他们推送到你面前。而今再谈论这些,几乎“古典”到不合时宜,才多长时间呢,此间的问题意识已经天翻地覆,这其中又有多少真实、错置和自欺欺人呢?

当年的西南联大校门

我想发条朋友圈,掏出手机又有点意兴阑珊,便只是简单报告一下自己到了昆明,附上It’s a long way to Tipperary的链接,再往北沿着正义路继续行进,让那旋律在脑海中回响,再改填上赵元任改编、赵新那在长沙哼唱过的歌词 :

It’s a long way to 联合大学(迢迢长路去联合大学)

I t ’s a l o n g w a y t o g o ( 迢 迢 长 路 )

It’s a long way to 联合大学(迢迢长路去联合大学)

To the finest school I know(去我所知最好的学校)

Goodbye 圣经学院(再见 圣经学院)

Farewell 韭菜square(别了 韭菜园)

I t ’s a l o n g l o n g w a y t o K u n m i n g C i t y ( 迢迢长路去昆明城 )

But my heart is right there.(那是我心之所在)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 驰援缅甸

- 外交部发言人就缅甸地震答记者问

- 地球是否进入地震活跃期?专家解答

- 扬子江药业内部公告任命何如意担任药物研究院首席医学官,全面负责临床医学管理体系建设等

- 可免费退改签,多家航司发布针对缅甸航线退改签方案

- 北斗七星属于哪个星座

- 世界上最大的珊瑚礁群是澳大利亚的

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司